高考文化常识题命题解读及复习指津

王进军

在近几年的高考语文试题中,2016年全国高考语文试题第一次考查了文化常识,这道文化常识题的考查点取自于文言文阅读,并以选择题的形式出现。令人讶异的是,2016年全国高考语文大纲并未对此类题目进行明确说明。可想而知,在此题的备考过程中,不少同学难免紧张和茫然;但若求不丢分,可能只好将高中阶段所有出现的文化常识、文学常识不分主次和重点地广泛搜罗记忆。高考之后,这些同学又难免懊悔沮丧,因为毕竟所考文化常识真的是常识,而且只是古代文化常识而已。备考方向的偏移、备考重点的错位、备考策略的盲目、备考时间的安排、备考范围的圈定等等,都给我们这道题目的复习笼罩了一层挥之不去的阴影。

其实,只要我们对这道题目的真正含义、命题背景、取材范围、记忆方法等稍加研究,就能找到科学有效的应对之法,并最终能让我们扫除困惑、充满信心、轻取三分。

一、真正含义

关注含义,首先必对这个知识点或考题进行概念界定。这道题称之为“文化常识”,而非“文学常识”;又因它出现在文言文阅读题目中,并取材于文言文阅读文本,故而为求准确,我们当称之为“古代文化常识”。

什么是古代文化常识?古代文化常识是指中国古代称谓、习惯、历法、礼仪、科举制度等悠久文化的常识性知识。少数同学若误以为是文化常识、古代文学常识,甚至极少数同学若误以为是文学常识,那么势必在无形中扩大了我们的复习范围,也在较大程度上偏离了对题目内涵及外延的正确理解,也自然会大大增加我们备考复习的任务和难度。

二、命题背景

这道题我们之所以准确地称之为古代文化常识,正是立足于特殊的命题背景的。笼统地说,此题取材于文言文阅读,不可能涉及现当代文化常识,也极少涉及文学常识;具体而言,此题所选文言文主要集中在记叙类文言文中,甚至很多年的文言材料都源自于《二十四史》。而正确分析认识历史类文言文本的写作对象、特定内容、表达特征等,都有利于我们划定符合史传类文言文本所常出现的文化常识知识点。

三、取材范围

就近几年的高考文言文阅读篇目而言,基本上都是文言文史传类文本,并且更倾向于人物传记。这些倾向于人物传记的文言文本,大多遵循了从姓名籍贯到科举考试,从官职任免到主要政绩,从主要精神品质到最终结局的叙述模式。在这种叙述模式中,所选主要人物都有官职在身,他们既有广泛接触其它官员甚至是面见皇帝的经历,更有接触地方官吏百姓、民情风俗、人文地理等等诸多机会。既如此,该题考查点要出自文本,那么所考文化常识点自然与历法、官职、朝廷机构、科举制度、称谓(含人物、地理、风俗、礼仪等)等密不可分。

以2016年全国高考语文试题I卷、Ⅱ卷、Ⅲ卷为例,我们都能发现此种规律。

例如:2016年全国I卷【答案】A

5. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A. 首相指宰相中居于首位的人,与当今某些国家内阁或政府首脑的含义并不相同。

B.“建储”义为确定储君,也即确定皇位的继承人,我国古代通常采用嫡长子继承制。

C. 古代朝廷中分职设官,各有专司,所以可用“有司”来指称朝廷中的各级官员。

D. 契丹是古国名,后来改国号为辽,先后与五代和北宋并立,与中原常发生争端。

例如:2016年全国Ⅱ卷【答案】D

5. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A. 中宫是皇后所居之宫,后来又可以借指皇后,这与东宫又可以借指太子是同样道理。

B. 陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,于是借用为对帝王的尊称。

C. 吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

D. 移疾指官员上书称病,实际是官员受到权臣诋毁,不得不请求退职的委婉说法。

例如:2016年全国Ⅲ卷【答案】A

5. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A. 礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户挤等职事,部长官称为礼部尚书。

B. 教坊司是管理宫廷音乐的官署,专管雅乐以外的音乐、歌舞的教习等演出事务。

C. 致仕本义是将享受的禄位交还给君王,表示官员辞去官职或到规定年龄而离职。

D. 历史上的“两京”有多种所指,文中则指明代永乐年间迁都以后的南北两处京城。

综合三套2016年全国高考语文试卷,不难发现,三道题中的四个选项,实际有三个选项都与官职有关。我们切不可认为这只是一个巧合,或是命题者有意而为。即使是有意,也是有意保持三套试题难度与考查内容的一致性;而不是不约而同地都重点考查到与官职相关的文化常识。理解这一点,还是应该回到这篇文言文文本的取材。《二十四史》是典型的官方历史,亦谓之正史,所记载人物怎么可能是普通百姓?事实上只要对中国正史稍加浏览便知,任何一部正史,无一不是皇族、官吏或反皇权官吏的历史。那么这类文言文本,可能常常必然出现的就是官职、官僚机构、官员交际等或与此相关的文化常识。

虽然如此,但我们断不能以2016年高考试题推断2017年高考也要围绕官职这个核心命题。也许明年的文化常识还会涉及到科举制度、天文历法、风俗习惯、人物称谓等;但无论如何命题,都是这类文言文本所无法避免的古文化常识。

四、复习方法

古代文化常识,尽管是常识,但毕竟是古代的,有些我们可能接触较多,有些我们可能仍然生疏或者根本不了解。从复习方法和能力考查层级而言,建议还是以记忆为主。

但记忆并非死记,也不是滥记,更不是没有系统、没有章法、没有条理地记忆。下面,拟结合文化常识本身的内容特点,介绍几种行之有效的记忆方法。

首先,为保证记忆的有效性、时效性,首先我们务必理解文化常识形成的原因,力求理解性记忆;第二,不是所有的文化常识,都是我们必须掌握的,我们要突出对常见文化知识的记忆;第三,在记忆时,我们还要借助具体的情境或语境,文化常识不是孤立的知识点,它必然渗透于人物及故事的叙述和描写之中;第四,为保证不经常遗忘,我们还要反复记忆易混淆、易错误的文化常识知识点;第五,也是最重要的,就是我们要分类、要比较、要排序、要联系地记忆和突破。

(一)分类记忆

整体分类:我们可以将史传类文本所常有的文化常识进行分类。例如,出现在文言文本中常见的无非就是科举制度、古代官职、人物称谓、天文历法、古代地理、风俗礼仪、饮食器用、音乐文娱等几个主要文化内容。

除了整体分类,我们还可以进行细致分类。例如,对科举制度,我们可以按照朝代特点或时间顺序分类。

(1)汉代科举制度文化常识分类。

例如:“察举”汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。其它汉代科举制度文化常识还有“征辟”“孝廉”等。

(2)明清科举制度文化常识分类。

例如:“童生试”也叫“童试”。明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。应试者不分年龄大小都称童生。 除此之外还有“乡试”“会试”“殿试”等。

(3)明清科举制度考试结果分类。

例如:“及第”指科举考试应试中选,应试未中的叫落第、下第。《祭妹文》:“逾三年,予披宫锦还家。”古时考中进士要披宫袍,这里“披宫锦”即指中进士。《祭妹文》:“大概说长安登科,函使报信迟早云尔。”“登科”是及第的别称,也就是考中进士。除此之外,还有“进士”“状元”“会元”“解元”“连中三元”“金榜”“同年”等。

(4)明清科举制度学校分类。

例如“乡学”与国学相对而言,泛指地方所设的学校。其它还有“太学”“国子监”“书院”等。

(5)明清科举制度学官分类。

①学官:古代主管学务的官员和官学教师的统称。如祭酒、博士、助教、提学、学政、教授和教习、教谕等。

②祭酒:古代主管国子监或太学的教育行政长官。战国时荀子曾三任稷下学宫的祭酒,相当于现在的大学校长。唐代的韩愈、明代的崔铣(《记王忠肃公翱事》的作者)都曾任过国子监祭酒。

③博士:古为官名,现为学位名称。秦汉时是掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺。

④学政:学官名。“提督学政”的简称,是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。学政一般由翰林院或进士出身的京官担任。《促织》:“又嘱学使俾入邑庠。”学使即学政的别称。《左忠毅公逸事》:“乡先辈左忠毅公视学京畿。”指左光斗任京城地区的学政。

⑤教授:原指传授知识、讲课授业,后成为学官名。汉唐以后各级学校均设教授,主管学校课试具体事务。

⑥助教:学官名。是国子监或太学的学官,协助国子监祭酒。

⑦监生:国子监的学生。或由学政考取,或地方保送,或皇帝特许,后来成为虚名,捐钱就能取得监生资格。《祝福》中的“四叔”就是“一个讲理学的老监生”,《儒林外史》中的严监生则是一个吝啬鬼的典型。

(二)比较记忆

比较记忆,适用于易混淆、古今差异大、朝代差异大的古文化常识。

(1)同类比较。

①太师:指两种官职,其一,古代称太师、太傅、太保为“三公”,后多为大官加衔,表示恩宠而无实职,如宋代赵普、文彦博等曾被加太师衔。其二,古代又称太子太师、太子太傅、太子太保为“东宫三师”,都是太子的老师,太师是太子太师的简称,后来也逐渐成为虚衔。

②太傅:参见“太师”条。古代“三公”之一。又指“东宫三师”之一,如贾谊曾先后任皇子长沙王、梁太傅。

③少保:指两种官职,其一,古代称少师、少傅、少保为“三孤”,后逐渐成为虚衔,如《梅花岭记》中“文少保亦以悟大光明法蝉脱”,文天祥曾任少保官职,故称。其二,古代称太子少师、太子少傅、太子少保为“东宫三少”,后也逐渐成为虚衔。

(2)内部比较。

三省六部:三省为中书省、门下省、尚书省。隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行,三省的长官都是宰相。尚书省下辖六部:吏部(管官吏的任免与考核等,相当于现在的组织部)、户部(管土地户口、赋税财政等)、礼部(管典礼、科举、学校等)、兵部(管军事,相当于现在的国防部)、刑部(管司法刑狱,相当于现在的司法部)、工部(管工程营造、屯田水利等)。各部长官称尚书,副职称侍郎,下有郎中、员外郎、主事等官职。六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。

(3)古今比较。如古今纪时的方法。

①天色纪时法。古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(die)、晡(bū)时、日入、黄昏、人定。

②地支纪时法。以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古天色纪时、地支纪时与今序数纪时对应关系见附表。

③现化纪时法。23-1点 1-3点 3-5点 5-7点 7-9点 9-11点 11-13点 13-15点 15-17点 17-19点 19-21点 21-23点。

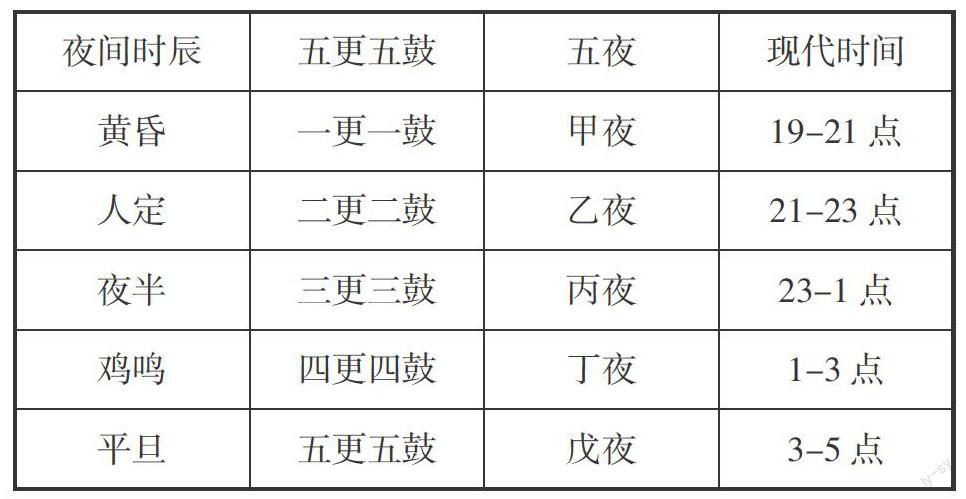

④五更:我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫作五更、五鼓,或称五夜。

(三)排序记忆

(1)官职的任免升降。根据任命、提升、调动、贬官、辞官的顺序来记忆。如:①拜:用一定的礼仪授予某种官职或名位。②除:拜官授职。③擢:提升官职。④迁:调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。⑤谪:降职贬官或调往边远地区。⑥黜:“黜”与“罢、免、夺”都是免去官职。⑦去:解除职务,其中有辞职、调离和免职三种情况。⑧乞骸骨:年老了请求辞职退休。

(2)二十四节气。根据节气及月份的先后顺序来记忆。

正月:立春、雨水 二月:惊蛰、春分

三月:清明、谷雨 四月:立夏、小满

五月:芒种、夏至 六月:小暑、大暑

七月:立秋、处暑 八月:白露、秋分

九月:寒露、霜降 十月:立冬、小雪

十一月:大雪、冬至 十二月:小寒、大寒

为了便于记忆,人们编出了歌谣:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”古诗文中常用二十四节气来纪日,如《扬州慢》:“淳熙丙申至日,予过维扬。”夏至白天最长,冬至白天最短,因而古人称夏至、冬至为至日,这里指冬至。

(四)联系记忆

(1)联系文句。联系文言文中所学的句子来记忆。

①王公即位年次纪年法。以王公在位年数来纪年。如《左传·骰之战》:“三十三年春,秦师过周北门。”指鲁僖公三十三年。

②年号纪年法。汉武帝起开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。如《岳阳楼记》的“庆历四年春”、《琵琶行》的“元和十年”、《游褒禅山记》的“至和元年七月某日”、《石钟山记》的“元丰七年”、《梅花岭记》的“顺治二年”、《<指南录>后序》的“德祐二年”、《雁荡山》的“祥符中” (“祥符”是“大中祥符”的简称,宋真宗年号)等。

③干支纪年法。如《五人墓碑记》:“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。”“丁卯”指公元1627年。《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》:“死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最。”“辛亥”指公元1911年。《与妻书》“辛未三月念六夜四鼓”,“辛未”应为辛亥。近世还常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”“戊戌变法”“庚子赔款”“辛丑条约”“辛亥革命”。

④年号干支兼用法。纪年时皇帝年号置前,干支列后。如《扬州慢》的“淳熙丙申”,“淳熙”为南宋孝宗赵昚(shèn)年号,“丙申”是干支纪年。《核舟记》的“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年。《祭妹文》的“乾隆丁亥冬”,“乾隆”是清高宗爱新觉罗·弘历年号,“丁亥” 是干支纪年。《梅花岭记》的“顺治二年乙酉四月”,“顺治”是清世祖爱新觉罗·福临年号,“乙酉”是干支纪年。

(2)联系生活。联系现代生活来记忆。

例如“春节”是我国传统习俗中最隆重的节日。此节乃一岁之首。古人又称元日、元旦、元正、新春、新正等,而今人称春节,是在采用公历纪元后。其它如“元宵”“寒食”“清明”“端午”“乞巧”“中秋”“重阳”“腊日”“除夕”等都有着古代文化行为与现代文化传承的差异和变化。

当然,多种记忆方法,并非只能单独使用。显而易见,以上很多记忆方法是完全可以综合运用的。前提在于,我们要对史传类文言文中最常见的文化常识进行完整地归类和系统地整理。希望同学们既能研究史传类文言文本身的文化常识知识点,又能认真细致地做好文化常识的系统分类工作,这样我们才能科学、准确、高效地完成文化常识考点的复习备考工作。

责任编辑 陈春阳