英美法系双层次因果关系之借鉴

陈文昊,郭自力

(北京大学法学院,北京,100871)

英美法系双层次因果关系之借鉴

陈文昊,郭自力

(北京大学法学院,北京,100871)

摘要:英美刑法在因果关系的认定上采双层次模式,先进行事实因果判断,再进行法律因果判断。事实因果判断以but-for原则为核心,在“并行因果关系”和不当扩张处罚范围的场合应当分别采用NESS标准和实质因素标准进行修正。法律因果判断以“近因”为核心,旨在考察行为发生结果的盖然性和介入因素造成结果的盖然性比较。预见说有主观归罪嫌疑,观念说过于抽象,政策说将行为人作为工具看待,它们均存在缺陷,只能作为判断“近因”的考察因素。英美法系的双层次因果关系判断相比大陆法系的因果关系理论逻辑清晰,渗透主观要素,实用主义色彩明显,值得大陆法系刑法理论借鉴。

关键词:双层次因果关系;英美法系;NESS标准;but-for;近因

一、问题的提出

2002年7月25日晚9时许,被告人陈美娟将甲胺磷农药注射入被害人家门前的丝瓜中,致使被害人食用后中毒,引发糖尿病高渗性昏迷低钾血症。送至医院抢救中,医院诊断不当而仅以糖尿病和高血压症进行救治,导致被害人经抢救无效而死亡。2002年12月24日,江苏省南通市中级人民法院判处被告人死刑,缓期二年执行。[1]此案例中,被告人的行为与被害人的死亡结果之间介入了医院的过失行为,在此情形下能否将死亡结果归责于被告人?在这个问题上,大陆法系的大多数刑法理论秉承单一的因果关系理论,条件说、相当因果关系说、客观归责理论聚讼,缺乏层次性的判断。例如在陈美娟一案中,法院指出,“没有被告人的投毒行为在前,就不会有被害人死亡结果的发生,故其辩护理由不能成立”。考察法院判决的思维,其显然是采用了条件说的分析进路。但仅凭条件说是否就可以认定被告人的行为与危害结果之间存在因果关系呢?答案显然是存在疑问的。由此可见,大陆法系的因果关系认定多采用单一的标准体系,常常将事实上的因果关系与法律上的因果关系一并判断,甚至混为一谈,得出的结论很有可能不尽合理,在这点上,英美法系“双层次的因果关系”认定进路对我们有所裨益。

二、英美法系因果关系的双层次矫正路径

因果关系的理论就是因果律(Causation),它发迹于物理力学,起源于哲学理论。毫不夸张地说,在法律中再无一个比因果关系更难处理的问题。[2]因果关系确立于两个方面的考量:一是个人责任,即因果关系将个人行为与危害后果相连接,并以此为基础确定刑罚的轻重;二是公平原则,即因果关系将刑事责任限制于产生了危害后果的个人行为。[3]

刑法上的因果关系绝非哲学上的因果关系,在认定上必须与价值判断相结合。例如英国大法官萨尔蒙(Salmon)认为,什么造成某一事件的发生是实际的事实问题,最好由常识而非推理理论解决,[4]至少在很大程度上“依赖于公共政策以及法官和陪审团关于被告人道德可谴责性的价值判断,以及在特定案件中有关正义的直觉”。[5](P126)因此,大陆法系以哲学上的因果关系替代刑法上的因果关系,抑或将条件说与客观归责等理论相对立的做法有失偏颇。

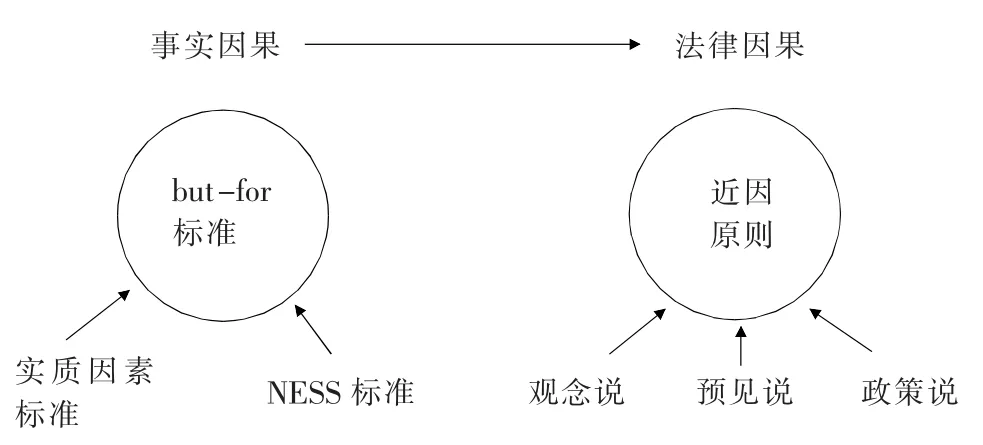

在英美法系刑法中,基本确立了“事实—法律”双层次的因果关系认定模式,在这一认定模式中,第一层的事实因果(Factual Cause;Cause-in-Fact)建立于自然科学之上。建立因果关系的第一步要询问:被告人行为是否系特定危害结果的事实原因?这个问题需要通过but-for公式进行检验,如果答案是否定的,则事实因果关系建立。[6]即事实因果的核心在于but-for标准(but-for Test)的检验,在but-for标准无法适应的情形下,再以“实质因素标准”(Substantial Factor Test)和“一个充分原因组中的必要因素”标准(Necessary Element of a Sufficient Set,以下简称NESS标准)进行补位。第二层的法律因果(Legal Cause;Cause-in-Law)基于对事实原因的限制,将法律原因从纯粹的事实因果关系中区分出来。法律因果的核心命题是近因原则(Proximate Cause),该原则源于法律谚语In jure non remota causa sed proxima spectatur,即在必要条件的基础之上,还需探讨因果关系的法律目的。[7](P74)确定近因的具体原则又分为观念说、预见说、政策说等(见图1)。总之,英美法系刑法正是通过事实因果关系—法律因果关系这样的双层次矫正体系逐步判断因果关系的成立:要认定行为对结果产生的因果力,不仅要认定事实上的因果关系,而且要进一步认定法律上的因果关系。

图1 双层次因果关系简图

三、事实因果的核心命题:but-for标准及其修正

对于基本因果关系的界定,有的学者采用“主要原因说”,有的学者采用“有效充分原因说”,但占主导地位的仍是“扩张的检测标准”(the Expansive Test),在该标准中,如果没有A,即没有Z,则A是Z的原因,这被称为but-for公式,也被称为“条件公式”。

but-for标准的缺陷也显而易见。一是其不能解决“并行因果关系”(Concurrent Causation)的问题,例如,事前没有商议的甲、乙两人同时向A开枪,两处致命伤均可单独导致A死亡。根据but-for标准,如果没有甲的行为,A会死于乙的行为;如果没有乙的行为,A会死于甲的行为,因此甲、乙均认定为未遂,对A的死亡结果各自不承担责任,这样的结论显然不合适。针对该缺陷,一种方法是采用NESS标准加以填补,后文将做详述。另一种方法是针对but-for标准的表述方式加以修正,将“如果没有行为人的行为,社会危害结果是否会发生”修正为“如果没有行为人的行为,社会危害结果是否会这样发生”。按照这种方案,上述例子中产生的危害结果就不仅是A的死亡,而是A“中两枪死亡”,[8](P166)就该实际损害结果而言,两人的行为与其都具有因果关系。这种修正方法虽然解决了一部分问题,但也存在其他问题。例如,甲将被害人A点燃,A情急之下跳入河中被淹死,根据该修正方案,由于A“被淹死”的结果并非甲点火的行为所致,因此A的死亡与行为人的行为之间不存在因果关系。但该结论并不妥当。

but-for标准的另一个缺陷在于打击面过广。例如,根据but-for标准,在甲杀害A的情形下,如果没有甲的母亲生育甲,A就不会死亡,因此甲母亲的生育行为与A的死亡具有因果关系,这显然不妥。正如有学者指出的,“把怀孕的被告人的祖父母认为是后来子孙所犯之罪的原因,显然是荒唐的”,[9]由此可见,单纯的but-for标准并不能完全地解决因果关系的问题,而NESS标准与实质因素标准建立于but-for标准之上,用以弥补but-for标准的缺陷。简言之,“并行因果关系”的问题用NESS标准解决更为合理,而“实质因素标准”对限缩事实因果认定范围起到了异常重要的作用。

(一)NESS标准:由原因向原因组的嬗变

对刑法因果关系的很多认识都源于侵权行为法(Tort Law)和研究侵权行为法的学术文献,[8](P166)NESS标准便是其中之一。NESS标准的哲学根基是休谟的因果律理论。根据其理论,每个结果的发生均由一组与其相关的先在条件所共同组成的原因导致。详言之,一个特定的条件是一个特定结果的原因,当且仅当这一特定条件是一组先行条件集合的一个必要因素,而这组先行条件对于结果的发生具有充分性。充分性条件集合允许其他复数的充分性条件集合的存在。NESS标准的提出者Wright自信地指出,综合了必要条件理论和充分条件理论的NESS规则可以解决一切案件的因果关系问题。[10]

NESS标准可以妥善解决并行因果关系的困境。例如,毒药的致死量为5个单位,甲、乙分别投放了5个单位和3个单位的毒药,按照NESS标准,甲所投放的毒药和乙所投放的毒药结合后导致丙死亡,两份毒药构成一个充分原因组(A Sufficient Set),乙的行为系该充分原因组的一个必要条件。因此,乙的行为系丙死亡的事实上的原因。由此可见,如果说条件说是一种平面上的理论,NESS理论就是立体的。它将造成结果的条件组作为一个整体加以判断,避免了条件说中“并行因果关系”所造成的困境,使得每个对结果发生起到实质性促进作用的行为人都将为此负责。

相比but-for标准,NESS标准的优势也成为其缺陷,即对原因做整体判断。例如,未经商量的甲、乙同时向A开枪,甲射中心脏,乙射中手臂,导致其死亡。仅从侵权法的角度来看,根据NESS标准,A的死亡结果与甲、乙的行为均存在因果关系。进而将甲的行为评价为一个量X,将乙的行为评价为一个量Y,总量X+Y,甲与乙的内部赔偿责任分别是X/(X+Y)、Y/(X+Y)。但问题在于,侵权法中因果关系的确立是为了解决责任分配问题,成立范围较广。但刑法中的因果关系应当是“全有或全无”的,不可能让部分行为人承担总量中部分的刑罚。上例中如果让甲、乙分别承担与A死亡结果相称的刑罚总量中X/(X+Y)、Y/(X+Y)的量,显然是不妥当的,只能得出A的死亡与乙的行为不具因果关系的结论才是妥当的。据此,笔者认为,对将NESS标准引入刑法领域应当采审慎态度,在并行因果关系以外不得任意扩张。

(二)实质因素标准:法律不问琐事

所谓实质因素标准,是指在事实因果关系中,对危害结果作用发生微小、仅具有理论意义的原因并非“事实原因”,换言之,只有“实质因素”才是具有法律意义的“事实原因”。该理论由Jeremiah Smith教授创立,他指出这一标准是“法律不问琐事”的普遍格言在因果关系领域的特殊运用。[11](P779)例如,未经商量的甲和乙同时对A进行伤害,甲割断了A的颈动脉,乙仅划破了A的皮肤,从形而上的角度,多流出一滴血也加速了被害人的死亡。但根据实质因素标准,法律仅将A的死亡归因于甲的行为。

关于实质因素标准的体系性地位存在争议。笔者认为,实质因素标准仍然是事实因果的具体标准之一。这是因为一方面实质因素标准排除的是不符合“有效及基本”的原因,几乎无需裁量;另一方面排除对危害结果作用发生微小、仅具有理论意义的原因在自然法则领域同样适用。一般认为,实质因素标准可以有效弥补but-for标准在处理事实上因果的不足,限缩事实因果的认定范围。

四、法律因果的秩序目的:确定结果的近因

仅仅认定事实上的因果关系还不够,因为与自然意义上的法则不同,法律是一套具有功能评价机制的体系,规范性的机能性充斥其中。如果仅从事实、自然法则的角度考察因果关系的意涵,显然与刑法的任务不相符合。因此,在事实因果关系的基础之上,还需进行法律上因果关系的认定。

法律上因果关系认定的核心在于近因原则。所谓近因,与远因相对,在法律中,应当认真对待的是近因而非远因。[12]在笔者看来,刑法理论中的“近因”已经由存在意义上与结果发生时间相近的原因转向了盖然性的判断。例如,甲伤害A,A在接受治疗一个月后感染死亡,虽然有一个月的间隔,但不能否认A的死亡与甲的伤害行为存在因果关系。从时间间隔判断法律因果关系的代表是唐代的“保辜制度”,《唐律疏议·斗讼》规定:“诸保辜者,手足殴伤人限十日,以他物殴伤人者一十日,以刃及汤火伤人者三十日,折跌支体及破骨者五十日”,也就是说,虽然有伤害行为,在一段时间之内没有发生死亡或损害后果的,就不能认定因果关系。英美刑法中也在17世纪确立了“一年零一天规则”,正如英国学者科克(E. Coke)将谋杀罪定义为:在王国领土范围内,达到法定责任年龄之人,事前有预谋地非法杀害无辜者,破坏王国和平的环境,被当事人控告或由法律规定,以及使得被害人受伤,并于一年零一天内死于该伤的情况。近代以来,“一年零一天规则”遭到了质疑,有学者指出,如果治疗得当,受害人生存超过一年零一天的,被告人应继续对死亡结果承担刑事责任。[13]根据近代刑法理论,近因要求行为能够当然地(Naturally)或盖然地(Probably)引起结果。一般认为,Naturally的概率接近于1,Probably的概率大于0.5。[14]如此,结果其实在很大程度上是偶然性或机会性的问题。[15]详言之,近因的认定包括直接原因和介入因素的判断。其中重点要解决的是介入因素的问题。

近因说不是与普遍因果观念说、政策说等其他学说相区分的学说,因为近因标准相当模糊,有时不得不用“便利、公共政策、或者大致的公正观念”加以填补。[8](P167)因此,接受这样一种意义的“近因”解决不了任何问题,还会导致刑事责任的真正根据和非真正根据的界限变得模糊。在笔者看来,与其将近因说作为独立标准,不如认为“近因”只是确定法律因果关系的抽象概念,必须由观念说、预见说、政策说等加以补充。在此意义上,观念说、预见说、政策说并非独立学说,而是确定“近因”的考虑因素。

(一)预见说

预见说以行为人主观标准确定因果关系。例如,如果被告人D被控犯有轻率伤害罪,其轻率行为所引起的伤害结果一定是被告人能够预见的。

美国法院将介入因素分为巧合性介入因素和反应性介入因素。在前者的情况下,如果介入力量是被告可以预见的,则不中断因果关系;如果介入力量是被告难以预见的,则中断因果关系。在反应性介入因素的情形下,如果反应是可预见的“正常的人类反应”,则不中断因果关系;否则,不能认定为因果关系。由此可见,在“近因”的确定上,行为人能否预见的判断起到了重要作用。

1968年美国加州修改法典,将“预见说”作为判断近因的重要因素,其中第408节规定,如果被告人蓄意或明知引起结果,只要这一实际结果在被告人的希望或意料之中,则不否认因果关系,除非这一实际结果的发生太间接、太偶然、太依赖他人的有意识行为以致不能根据被告人责任或罪行轻重得出公正结论。例如,甲欲重伤A,将A打晕后甲以为A死亡便离去,A被路过的车轧死。在此情形下,因为甲希望的结果(伤害A)被实害结果(A死亡)所包含,可以认定A的死亡与甲的行为之间具有因果关系。

在笔者看来,预见说只能作为判断“近因”的具体考察因素之一,不能单独用以确定事实因果。例如,People. v. White一案中,D为谋杀其母故意将氰化钾投入其母的饮水中,其母饮用后死亡,但法医鉴定其死于心脏病而非中毒。根据预见说,行为人投毒的时刻预见了被害人的死亡,且被害人死亡的结果发生了,因此D成立谋杀罪既遂。但这样的结论并不妥当。因为D的预见与因果关系是两个不同的问题。本案中,A预见了结果,并且结果发生了,但结果并非行为人的行为引起,因此不能认为D成立谋杀罪既遂。[16]

(二)观念说

普遍因果观念说由哈特、奥诺尔提倡。该学说认为,一般人观念中的因果关系和责任概念可以证明在许多方面都具有牢固的道德基础,因而刑法上的法律因果应当根据一般人的因果生活规则加以判断。[17]只要一般民众认为危险存在,即认定因果关系存在。例如,甲用刀将A刺伤,A感染破伤风而死的场合,无论破伤风病毒原本附在刀上抑或后来感染,均不是异常现象,都可以认定因果关系成立。正如哈特所言,常识是根据一定原则和原因与纯粹的条件之间划界的,这些原则会随着需要解决问题类型的变化发生微妙且复杂的变化,因此常识在法律问题的解决上起到重要作用。[7](P72)

例如,K蓄谋杀死其妻子J,在一次登山中将其推下悬崖。J没有被摔死,但造成高位截瘫,忍痛生活,最终自杀。本案中,法院认为,因为行为人的行为造成了“当然和可能的结果”(Natural and Probable Result),从而认定因果关系。[5](P134)相反,当介入因素是一种“不正常的人类反应”时,通常认为行为人对此产生的结果不承担责任。例如,被害人被诈骗后自杀的,法院认为,根据一般观念,诈骗的行为无法导致被害人自杀,因而否定了结果与行为人行为之间的因果关系。

观念说的流弊在于标准太过抽象,缺乏具体的操作细化,因而不能单独作为“近因”的确立标准,只能作为参考。观念说还存在其他无法解决的问题。例如,英美刑法中的“鸡蛋壳规则”认为,如果被害人由于一些非常规因素加重了伤害,那么这不能成为被告的辩护理由。在一起案件中,甲敲打被害人A的头部,只想让其离开,但A的头骨“像鸡蛋壳一般脆弱”,因此死亡。在此情形下,如果根据观念说,往往会否认因果关系的成立。但“鸡蛋壳规则”被英美法系普遍采纳,并且在Blaue一案中得到了重申,确立了被害人的死亡与行为人行为间的因果关系。这通过“观念说”是无法合理解释的。

(三)政策说

英美法系刑罚理论表现出功能化倾向。正如有学者指出:规则的应用本身就是实践的。[18]政策说对因果关系的渗入也是其表现之一,在对刑法因果关系进行选择判断的过程中都需要用政策进行指导。

在政策的确定上,必须结合立法目的、司法功能、刑法所保护的法益综合考量,将因果关系置于刑罚目的和形势政策的视野下考察。政策问题是一个需要由法院而非陪审团考虑的问题,而且总是围绕原告的利益是否为法律所保护,以及保护其免受何种特定危险侵害的问题。例如,警察与歹徒发生枪战,在此过程中打死一名银行职员。政策说认为,考察警察行为与职员死亡结果间的因果关系并不具有意义,但如果没有人对职员的死亡结果负责,又显然不妥当。从刑罚报应功能的角度考虑,可以将职员的死亡归责于歹徒的行为。

除了从报应的角度,政策说从威慑的角度也可以找到合理根据。刑罚的威慑作用与报应功能相互结合,使得人们相信实施被法律禁止的行为就会产生受到刑事制裁的后果,从而不敢去实施法律所禁止的行为。

单纯政策说同样存在问题。在刑法理论之外进行形势政策上的价值判断很可能使得权力脱离理论的掌控,将人完全作为工具进行评价,使得刑法构建的犯罪体系被鲸吞蚕食。因此,政策说不能独立成为判定法律因果的标准,只能作为衡量“近因”的因素之一。

由此可见,观念说、预见说、政策说均不能单独承担判断法律因果的重任。在法律因果的确定上,应当以“近因说”为核心,其他理论围绕其展开,相互裨补缺漏,才能得出妥当的回答。

五、英美法系的因果关系论之启示与借鉴

英美法系的因果关系采用双层次的判断标准,值得大陆法系借鉴,尤其是对克服我国因果关系理论中的缺陷有所裨益。

(一)归因—归责的双层次因果关系理论

客观归责理论自在大陆法系诞生以来,在其定位上言人人殊。有的学者主张将因果关系作为客观归责的下位概念,有的观点主张将因果关系与客观归责并列,还有学说主张以客观归责理论替代因果关系判断。英国刑法学家威廉姆斯(Williams)指出:“一旦解决了事实原因问题,将其进一步确定为法律原因的检测就不是因果检测而是道德反应。问题的关键是结果可否公正地归属于被告人,因而宁可称其为‘可归责的’抑或‘有责性的’抑或‘可谴责的’。[19]这一点与大陆法系的客观归责理论异曲同工。

笔者认为,客观归责理论是构成要件判断的实质标准,因果关系的判断是形式判断,两者应当区分视之。双层次理论的批判者认为,因果关系的判断应当是浑然一体的,不应当区分事实上的因果关系抑或法律上的因果关系,其理由如下:一是认为条件公式本身渗透着规范与政策因素的影响,无法区分;二是围绕条件说本身的因果关系理论不足展开。在笔者看来,这两点理由都值得商榷。

第一,条件公式揭示客观的因果关系,并不涉及价值判断。首先,双层次理论的批评者以英美法系中的“实质因素”为例,认为价值判断已然渗透于事实因果之中。但如上文所述,笔者将“实质因素”仍然视为对事实因果的确立,因为“法律不问琐事”只是将显然不符合条件的、形而上的“条件”舍去。例如A被甲射中心脏时,乙划破被害人A皮肤的行为,显然不在因果关系的考虑之列,几乎无需裁量,因此仍然属于事实上的因果关系。其次,批判的观点倾向于认为,对作为评价基础的因与果的选取和描述也涉及价值判断。[20]例如,在“山羊胡毛女工”案中,到底将条件公式中的“条件”认定为“未对羊毛消毒”还是“将未消毒的羊毛交给女工”将直接影响结论。这样的论证貌似合理,但事实上在一起案件中,危险行为与实害结果都已经被事前确定。本案中,只能将“未对羊毛消毒”评价为危险行为,因为“将未消毒的羊毛交给女工”实际上是“未对羊毛消毒”和“将羊毛交给女工”两个行为,而“将羊毛交给女工”不宜通过刑法评价。

第二,笔者不否认条件说的确存在问题,但不能因此否定归因的必要性。双层次理论的批判者显然将条件说与归因理论等同看待了。如上文所述,but-for标准在英美法系中也有一个逐步完善的过程。大陆法系刑法也应当借鉴英美刑法中的理论对条件说加以修正,弥补其不足,而非直接否定归因的必要性。

(二)主观因素对因果关系判断有所浸染

无论是观念说、预见说,还是政策说,无一不体现出抽象人的主观观念及价值判断。它们不约而同地扩张至责任阶层,并且毫不避讳地承认因果关系与责任间的缠混关系,认为在某种程度上没有划清两者界限的必要。

与此不谋而合的是大陆法系的客观归责理论,该理论使得是否对结果归责的判断取决于行为是否导致了一种不被允许的危险。对于过失犯,在构成要件阶段考虑客观归责,吸纳了新过失论的内容,仅需检验行为人的主观能力是否可以认知客观的注意义务并据此实施合乎义务的行为,即主观的预见可能性、主观的注意义务违反。因此,符合客观归责检验的,至少可以成立过失犯,这显然已经由单纯的因果关系检验扩张至责任领域。但主观主义对因果关系的渗透极易划入主观归罪的危险领域。在George Michael一案中,被告人将毒药给保姆,告诉保姆那是治病的药,给婴儿服用。但保姆心生疑虑将毒药丢在壁炉台上,一个5岁的小男孩发现毒药后给婴儿喂食导致其死亡。[11](P818)问题在于,被告人是否应当对婴儿的死亡承担责任?有学者持肯定回答,并认为“你已经得到了你想要的我们让你承担责任,你还有什么权利抱怨?”[8](P172)也有学者认为,一个人蓄意造成某种结果而实施一定行为,而后该结果发生,此时不能因为“结果不够直接”将其免责。[11](P818)

在笔者看来,主观因素只能作为法律因果中考量的因素之一,不可以直接依据主观目的是否达成判断因果关系的成立,否则犯罪体系就失去了存在的意义。George Michael一案中,法院的判决显然过分扩大了行为人的责任成立范围。在结果并非由被告人引起的情况下,不能简单根据主观意思将罪责归于被告人。

(三)实用主义思想可见一斑

不论大陆法系抑或英美法系,实用主义与功能主义的渗透已然成为不可逆的大势所趋。正如庞德所言,普通法学家并不抽象地观察事物,相信经验而非抽象概念,宁可在经验与正义之上做出裁判,而非事事诉诸理论与概念,从概括的命题演绎中得到案件的判决。[21]

“功能说”中就蕴含了极为深刻的功能主义思想,认为“如果没有人对职员的死亡结果负责,显然不妥当,因而将职员的死亡归责于歹徒的行为”。这与雅各布斯的主张不谋而合。根据雅各布斯教授的观点,一个人是否有罪不取决于其自身,而是国家有无其他制裁手段。如果不追究行为人的责任,也能消解行为人引起的冲突,维护法律规范和社会的稳定,行为人就无责任。[22]罪责是一个功能性概念,只有目的能给罪责概念内涵,这个目的就是一般预防目的。因此,罪责概念是一般预防的衍生物。刑法使得大众确认对规范的信任,藉此来维护社会的安定。毋庸置疑,雅各布斯的规范论与康德的绝对主义报应刑观念相左。之于康德,世界消亡,正义当在;之于雅各布斯,当社会系统崩溃时,刑法稳定社会的功能无从谈起,刑罚已然失去意义。[23]

综上所述,英美刑法中因果关系的认定上采双层次模式,先进行事实因果判断,再进行法律因果判断。事实因果判断以but-for原则为核心,在“并行因果关系”和不当扩张处罚范围的场合应当分别采用NESS标准和实质因素标准进行修正。法律因果判断以“近因”为核心,旨在考察行为发生结果的盖然性和介入因素造成结果的盖然性比较。预见说有主观归罪嫌疑,观念说过于抽象,政策说将行为人作为工具看待,它们均存在缺陷,因而均只能作为判断“近因”的考察因素。英美法系的双层因果关系判断相比大陆法系的因果关系理论逻辑清晰,因果判定渗透主观要素,实用主义色彩明显,这些都值得大陆法系刑法理论借鉴。具体而言,在因果关系的判断上,不能将事实上的因果与法律上的因果关系混为一谈。首先,经验的、自然法则的因果关系是归责的基础,如果不符合“引起与被引起”的这种必然关系,将结果归责于行为人是不恰当的。换言之,在行为人的行为根本没有引发风险增加的危险时,就不能对其进行事实上的归责。其次,在确定事实因果关系的基础之上,还应当讨论是否在法律上具有引起与被引起的关系,即刑法在何种目的上应当承认这种引起与被引起的关系。可以认为,英美法系双层次的因果关系认定体系更具递进性,也更靠近刑事正义。

参考文献:

[1]最高人民法院刑事审判庭.刑事审判参考(第36集)[M].北京:法律出版社,2004.1.

[2]Michael Jefferson.Criminal Law(10th ed.)[M].Ashford Colour Press,2011.53.

[3]Matthew Lippman.Contemporary Criminal Law(2nd ed.)[M].Safe Publications lnc.,2010.133.

[4]Gerald H.Godon.Criminal Law of Scotland[M].Green & Son,1978.104.

[5]Richard G. Singer,John Q.La Fond.Criminal Law(3rd ed.)[M].Aspen Publishers,2004.

[6]Roger Geary.Understanding Criminal Law[M]. Cavendish Publishing Ltd.,2002.86.

[7]H.L. A. Hart,Tony Honor. Causation in the Law(2nd ed.)[M].Oxford:the Clarendon Press,1985.

[8]Joshua Dressler.Understanding Criminal Law(2nd ed.)[M]. Matthew Bender &Company,Inc.,1995.

[9]Douglas N. Husak.Philosophy of Criminal Law[M]. Rowman and Little,1987.156.

[10]Richard W Wright.Causation in Tort Law[J].California Law Review,1985,(6):1790-1816.

[11]Rollin M. Perkins,Ronald N. Boyce.Criminal Law[M].The Foundation Press,Inc.,1982.

[12]Francis Bacon.The Maxims of the Law[M].California Law Review,2002.189.

[13]Wayne R. Lafave.Criminal law(3rd ed.)[M].West Group,2002.318.

[14]储槐植,江溯.美国刑法[M].北京:北京大学出版社,2005.39.

[15]吴峻.英美刑法规则与判例[M].北京:中国检察出版社,2005.59.

[16][英]J.C.史密斯,B.霍根.英国刑法[M].李贵方,译.北京:法律出版社,2000.51.

[17]张绍谦.英美刑法理论中的因果关系探析[J].黄河科技大学学报,1999,(1):97-103.

[18]Albert Levitt.Cause,Legal Cause and Proximate Cause[J]. Michigan Law Review,2008,(1):34-62.

[19]Glanvillle Williams. Textbook of Criminal Law(2nd. Ed)[M].Stevens &Sons Press,1983.380.

[20]劳东燕.事实因果与刑法中的结果归责[J].中国法学,2015,(2):131-159.

[21]杨晓畅.庞德利益理论根本诉求的探究[D].长春:吉林大学,2008.

[22]冯军.刑法中的责任原则兼与张明楷教授商榷[J].中外法学,2012,(1):24-43.

[23]张超.先天理性的法概念抑或刑法功能主义——雅各布斯‘规范论’初探兼与林立先生商榷[J].北大法律评论,2008,(1):187-202.

(责任编辑:彭晶晶)

The Experience in the Double Causation in Anglo-american Criminal Law

CHEN Wen-hao,GUO Zi-li

(School of Law,Peking University,Beijing 100871,China)

Abstract:The causation in anglo-american criminal law takes double mode,the fact judgement is before the legal judgement. Fact causation is centered with but-for principle,and take the theory of NESS and real factor standard in the situation of enlarging the scale of punishment. legal causation takes the rule of"close cause" as the center,which considers the probability of causing the result. The theory of foreseen is criticized with convint a crime by a person's mind,the theory of concept is too abstract,and the theory of policy sees people as tools.The double causation in anglo-american criminal law is more logical than continental law system,the judgement of causation is clear and practical,and deserves us ti leran.

Key words:double causation;anglo-american criminal law;NESS standard;but-for;close cause

作者简介:陈文昊(1992-),男,江苏镇江人,北京大学法学院研究生,主要从事刑法学研究;郭自力(1955-),男,河南焦作人,北京大学教授,主要从事刑法学研究。

收稿日期:2016-04-06

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2016.03.018

中图分类号:D914.1

文献标识码:A

文章编号:1672-626X(2016)03-0115-07