大数据背景下中国古典诗词的新创作

徐小娜

摘 要:大数据时代古典诗词的创作出现了计算机辅助作诗的软件,同时创作人员、发表平台和诗歌体式都有了新的变化,这给新时期古典诗词的创作带来了挑战和创新。

关键词:大数据 古典诗词 新创作

大数据已经成为当今社会研究的热点,在这个数字媒介的时代,网络、电视、手机、数字杂志等成为我们生活不可或缺的一部分,人们用大数据来描述这些媒介所产生的海量数据,大数据这个概念也从理论到现实的方方面面影响着人们生活,中国传统文化也不能避免。中国古典诗词是传统文化的精粹部分,有着独特的美感,在一切都可量化的大数据时代,古典诗词的当代创作正面临着前所未有的机遇和挑战。然而打开中国知网,用“大数据”作为关键词进行搜索,研究古典诗词和大数据之间关系的期刊文献几乎没有。前人研究成果较为稀疏,那么本文尝试从大数据背景的角度分析中国古典诗词新创作,就只能是一家之言了。

一、中国古典诗词新创作的内涵

众所周知,古典诗词是中国独有的一种文体,有特殊的格式及韵律,它的时间界定一般认为是在1919年五四新文化运动以前。本文所提到的“大数据下中国古典诗词的新创作”,指的是在大数据技术普及后也就是近年来在大数据背景下按照古典诗词的格式和韵律而进行的新创作。提到“新”,主要强调的是大数据这个新背景。需要提出一点的是,近年来有一些网络诗词名人如徐晋如、谭作文等提出“国诗”、“网络诗词”的概念,但是这些概念一来并没有被文学界所广泛承认,因为“国诗”、“网络诗词”概念都失之偏颇——徐晋如把传统古典诗词称为“国诗”,是为了与有殖民色彩的“新诗”相对 [1],这个概念把现代诗全归为“西方”、“殖民化文体”中去了,这显然是不太合理的。又如“网络诗词”,若说 “网络”二字是为了将新一代的年轻诗人与依赖中华诗词等传统官方媒体成名的中老年诗人群区别开来,但网络诗词并不仅仅局限于网络 [2],这样的定义也未能通过社会的广泛认可。所以本文还是坚持古典诗词这一传统的说法。

二、大数据背景下产生的两类软件

(一)作诗机和诗词检测软件

现在问世的与古诗新创作相关的两种数据应用软件:一是作诗机,二是诗词格律检测软件。作诗机和诗词格律检测软件都是大数据技术下的产物。典型的作诗机有稻香居作诗机和520作诗机。作诗机软件输入了中国古典诗词包括全唐诗和全宋词的所有作品,以及诗词格律的数据,只要你输入一个主题,软件就在词库里搜索选择与之能产生关联的词汇,按照规定的格式,随机组合成一首诗,由此还有一些附加功能如电脑对联、藏头诗等。诗词格律软件相对就简单得多,开发者把古典诗词的格律等键入软件,使用者就可用来完成诗词写作后的格律检查例如:标记平仄、是否失对、是否失黏、标记入声字等问题,有的检测软件可随时百度诗词中的字、词、句以及含全唐诗、全宋词、全宋诗等在内的例句。比较典型的就是吾爱诗词网的诗词格律检测以及藏书网的诗词格律检测。这些软件简直是诗词创作者的神器。下面笔者就以稻香居4.0作诗机以及吾爱诗词网的格律检测为例来简单探讨一下作诗机软件的运用以及得失。

(二)两类软件的应用和得失

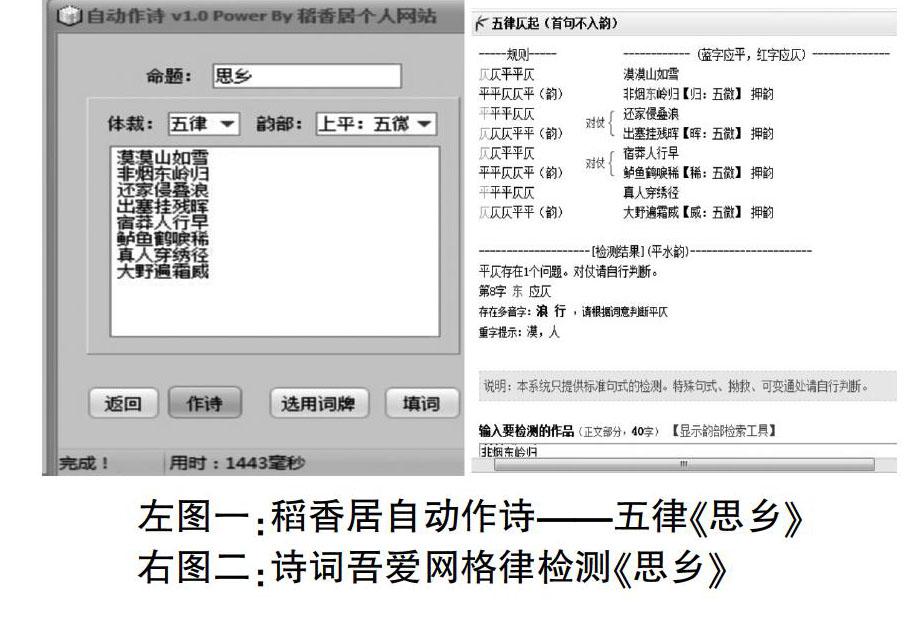

稻香居作诗机4.0版增加个人诗集字频统计和全唐诗、全宋词每个作者的词频字频统计。它可以电脑填词、全唐诗全宋词检索甚至诗词格律校验和诗词常用术语辞典500条以及字库处理等,简直是一个无所不能的诗词数据库。如下,图一是笔者通过稻香居软件的自动作诗程序自拟主题、韵部得到的一首五律。图二是运用诗词吾爱网在线检测得出的结果。

通过图二的诗词检测我们可以看到果然像是一首中规中矩的五律了,不仅合辙押韵而且对仗工整。另外,如果仔细观察,这首诗的每个句子似乎都似曾相识:“漠漠山如雪”根据稻香居相似度的检查发现这句话与好多古人诗句相似,譬如李贺的“大漠山如雪”、韦应物的“漠漠山犹隐”以及刘辰翁的“漠漠风沙如雪”。再如最后一句“大野遍霜威”极似王勃的“平野遍霜威”改了一个字而来。这就使人有一种此诗用词老练,是行家里手的感觉,其实不然,这从另一个角度说明了大数据的神奇性——这首诗就是把与主题相类似的一些意象、词汇进行数据检索又重新组合而形成的。再看两组对仗句,名词对名词,动词对动词,似乎很有章法。尤其是“宿莽人行早,鲈鱼鹤唳稀”,“人行早”和“鹤唳稀”极其对仗,而且单独想来也极有诗意。对于网络上大多数人来说,这首诗的水平是他们都达不到的,当今人作诗鲜有对仗用事、合乎韵律的。在网上有很多关于思乡的五律原创,这里拿新浪博客博主步步高IJ的《思乡》为例:“酾酒入衷肠,鸽鸣送信忙。笔欢书业绩,红靥绽馨香。金柳亭边梦,神州已变强。今番随梦愿,故里拜亲娘。”[4]首先给我们的感觉就是扑面而来的口语气息,通过诗词网格律检测,发现无论是平水韵还是新韵都有两到三个平仄错误,如果用平水韵,或许诗人根本分不清哪些是入声韵。同样是思乡主题,唐代人布燮的《思乡作》是这样写的:“泸北行人绝,云南信未还。庭前花不扫,门外柳谁攀。坐久销银烛,愁多减玉颜。悬心秋夜月,万里照关山。”[5]用这首诗作为标准来看,仅从格律上说,作诗机做出来的诗是有诗之味的,最起码保存了一些形式上的东西存在;而网友的诗显然失却古香古色。中国古典诗词的美在于它的韵律,在于它的精炼和典雅,那么平仄、对仗、炼字、用事这些对于古诗词的创作来说就必不可少。提倡白话文以来,当代人似乎已经遗忘了文言,所以在作诗词方面就相对缺乏了那种古典美。从这个层面上看,作诗机有很多地方值得我们去学习、思考。

然而计算机软件通过字频词频随机产生的诗词也有它的局限性。首先就是缺乏一种人文情感和个人情思,作诗机生成的诗词是由字频词频组合而成,没有经过人为的思考,缺乏人文气息。对比两首思乡,作诗机所作的诗第一感觉虽然好,细细看来却完全不知所云,与思乡主题也并不是那么贴切;而网友的诗词虽然直观感觉不是那么古典,但是读者在一定情况下能够产生一些共鸣。因为时代的变化,作诗机储存的数据只是古人常用的词汇、意象,这就决定了其诗词只是一些古人诗词意象毫无意义的复制,会缺失一种时代的灵动和沉思。第二就是严守诗词格律也有其弊端。只拘泥于固定的格律的结果就是以词害意、以格律害意,终究还是得不偿失的。林黛玉就曾说过若是果有了奇句,连平仄虚实不对也使得的,所以古人是反对以词害意的。当今比较著名的诗人徐晋如说:“一流诗人抒写生命,二流诗人藻雪性情,三流诗人只是构想、藻饰工夫。” [6] 从这个层面上看,作诗机是极不可取的。因为任何一种文学创作失去了灵魂的支撑,就很难称之为成功的创作,更遑论打动人心了。我们可以通过作诗机学习一些格律典故的知识,辅助我们去创作一些诗词,但绝对不能依赖这些软件而失去诗词创作中严肃认真的态度和表达情思的目的。试想如果某天机器作诗或者检测主宰诗词文坛,那么中国古典诗词的新创作就真正失去了灵魂,只能走向末路。

三、中国古典诗词新创作的特点

一是创作主体的大众化、平民化。随着大数据时代的到来,人们获取信息的方式变得更加便捷,创作主体出现了大众化、平民化的趋向。随着新媒体的诞生,古典诗词的新创作不再局限于纸质版,而是更广泛地走向了博客、微博、空间、论坛等网络平台,网民也成了诗人。作诗机的产生更加方便了人们的这种创作。在作诗机的辅助下,只要懂得操作,一个完全不懂诗词的人都有可能做出一首古香古色的诗词来。

二是作品和网站的规模化。仅单纯从量上看,古典诗词新创作极其繁荣,数量众多,规模庞大。以“中华诗词论坛”为例,每天都有上百篇主贴发表。“中华诗词论坛”、“红袖添香”、“天涯诗词比兴”等诗词论坛每时每刻平均在线人数达数百,每天回帖量都分别超过五百贴。诗词论坛和诗社如雨后春笋般涌现。对于各种网站,我们往往可以根据其帖子的点击量及回复量判断其诗词水平和大众喜好。

三是一些诗词体式的繁荣。随着创作主体的大众化和作品网站的规模化而来的就是一些诗词体式的繁荣。近年来比较流行诗词文体有的“流年体”和“实验体”。“流年体”一般被认为是词句婉约流畅、诗意生动隽永但是不够沉稳的一种诗词文体,因为以才气情思作诗,动辄一二十首,又有流年似水的感叹,最初只是个人情思的消遣之作,后来因为偶然而“开宗立派”。“实验体”用一种现代乃至后现代情思写诗,在旧体诗词的格式中夹杂了现代人的情思、词句使得诗词产生一种隔膜感、灵动的现代感。此外还有“金鱼体”、“自杀体”等,这里不再一一赘述。

四、大数据带给古典诗词新创作的挑战

(一)创作经典作品的可能性降低。

在大数据时代,海量信息的涌入、网络数据的不断变化造成了两个事实:一是海量新作品的创作和复制,一是旧作品不断地被覆盖[7]。传统作品因为数量相对有限,在各个方面都力求经典,大数据时代打破了这种局面。首先这个时代出现的诗词软件像自动作诗机通过数据运用对诗词的无意义的复制使得其创作的诗词毫无经典性可言。其次全民皆诗的状况决定了现今古典诗词新创作良莠不齐的局面,信息的大量出现以及人们阅读方式的转变也都使得中国古典诗词很难创作出精品,即使有精品也很难被遴选出来并受到大多数读者的关注。

(二)历史文化底蕴的减弱。

大数据背景下古典诗词的新创作出现了诗性坍塌和历史文化感缺失的趋向。在第六届鲁迅文学奖评选中,四川诗人周啸天以《将进茶——周啸天诗词选》成为第一个以传统诗词获此大奖者。周啸天在接受采访时说“看到了当代诗词作品中已经有了不输于唐代诗歌的文采”,这被广泛议论为“牛皮真大”。因为他曾经写过“炎黄子孙奔八亿,不蒸馒头争口气。罗布泊中放炮仗,要陪美苏玩博戏”这种类似大跃进民歌,毫无诗意可言的诗句。周啸天作为研究传统诗词的教授,对旧体诗词还是有底气的,用旧体诗表现现实生活,感知社会底层人民的生活,完全应该肯定 [8]。然而这样的几句诗出现在他的旧体诗作里面,这背后反映了在大数据时代诗词创作的一种没落。古人作诗是一件很严肃的事情,苦思雕琢,所以称作“一字千金”。然而现代人作诗大多都随意为之,甚至诗词格律都抛之不顾,更有甚者,可以直接借助数据软件生成诗作,这俨然是一种失却诗心的表现。在只要有一部手机、一个平板,《全唐诗》《全宋词》就在手中的时代,这样的情况不能不引起我们深思。

五、结语

大数据时代带给我们更大更多的展示空间、更新更快的信息收取渠道、和更方便的软件协助系统,同时导致了文化底蕴的缺失。对于大数据带给诗词创作的挑战我们首先要树立一种古典诗词本位的观念,遵守古典诗词的格律底蕴,坚持守正的概念。其次对于一些精品之作必须有一种保护的态度,不能放任其被网络的滚滚数据所掩盖。第三是关于古典诗词的新创作我们应该有一种文学的观念,也就是说当代诗词需要被接纳到正统的文学史中,用一种比较客观学术的评判标准去衡量。

古典诗词在中国源远流长,从先秦两汉一直延续到近现代,当今时代更不能让这种文学体式走向末路。值得欣慰的是,大数据时代中国古典诗词的新创作虽然遇到一些挑战,然而更多的是我们看到了中国古典诗词新创作中闪烁的微光:一些优秀作品把现代人的思想情感和古典诗词形式融合在一起,这既是一种守正,也是一种创新。

参考文献

[1] 徐晋如.国诗刍议 [J].社会科学论坛,2010,15:4-17.

[2] 马大勇.种子推翻泥土,溪流点亮星辰——网络诗词平议[J].文学评论,2013(4):53-64.

[3] 王呈.唐宋时期诗词传播的“粉丝群”现象研究 [D].河北大学,2013.5.

[6] 徐晋如.缀石轩诗话(续)[J]. 博览群书,2003(1):98-101.

[7] 蒋登科.网络时代:诗的机遇与挑战[J].文学研究,2011(12):42-49.

[8] 黄东成.为什么问题总出在诗歌?[N].文学报(新批评),2014.8.28,021.