中国古代译学五对范畴、四种条式及其系谱构造

王向远

中国古代译学五对范畴、四种条式及其系谱构造

王向远

摘要:中国古代翻译学是在近千年间佛经翻译的实践中逐渐形成的,在翻译文本(译本、译文)的识别与评价方面形成了五对范畴,即“胡本/梵本”“全本/抄本”“异本/合本”“旧译/新译”“失本/得本”;在翻译行为的经验论、实践论与操作论方面,形成了分条论列的四种“条式”,即道安“五失本、三不易”、彦琮“十条”与“八备”、玄奘“五不翻”和赞宁“六例”。以五对范畴和四种条式为支点,形成了独特的内在构造与理论体系。它将静态的译本形态论与动态的翻译行为论结合起来,兼具学术翻译的性质和文学翻译的品格,具有普遍和恒久的理论价值,在世界译学中堪称独步。但迄今学界对此估价过低,这是需要反思和矫正的。

关键词:中国古代译学;佛经翻译;范畴;条式;系谱构造

中国古代翻译学是从九百年间佛经翻译的实践中逐渐形成的,大多从汉译佛经的序、跋、记,以及“高僧传”等文体样式中表现出来,而且所具有的独特的概念范畴与命题,都与具体的翻译文本的论述密切相关,基本上属于“译文学”即“译文”之学的范畴。但是一直以来,译学界对中国古代翻译范畴及其系谱构造问题研究的很少。杨自俭教授在十几年前曾说过:译学范畴的研究很重要,但现在的问题“一是对传统译学范畴自身特点的研究很少;二是对传统译学范畴体系也无从进行理性的鉴定。就是钱钟书和罗新璋的研究在上述问题上也没有什么突破。”*杨自俭:《中国传统译论的现代转化问题》,《中国传统译论经典诠释》序言,武汉:湖北教育出版社2003年,第6页。近年来相关研究虽然陆续发表,然而大都受到流行的“文化翻译”观念及“译介学”模式的影响,习惯于站在文化、哲学、美学及文论的立场上,从“诚”“信”等儒学范畴或“神韵”“意境”等美学范畴切入翻译研究。例如有一部专门研究“中国传统译论范畴及其体系”的专著,用了20多万字篇幅,迂回曲折、翻山涉水地加以引证论述,最终认定“‘道、诚、有无、意象’可确立为传统译论本体论范畴”*张思洁:《中国传统译论范畴及其体系》,上海:上海译文出版社,2006年,第120页。。似这样以中国传统哲学、美学或文论的范畴代替译学的范畴,结果势必会把翻译学从属于哲学、美学或文论,反而掩蔽了中国传统译学的特色乃至译学本身,给人的印象是中国古代译学没有自身特有的范畴,实际上也就没有“译学”或“译论”(翻译理论)可言。其实这不是对“中国传统译论范畴与体系”的“研究”,而是对“传统译论范畴”的消解,是对“传统译论体系”的抹杀与解构。

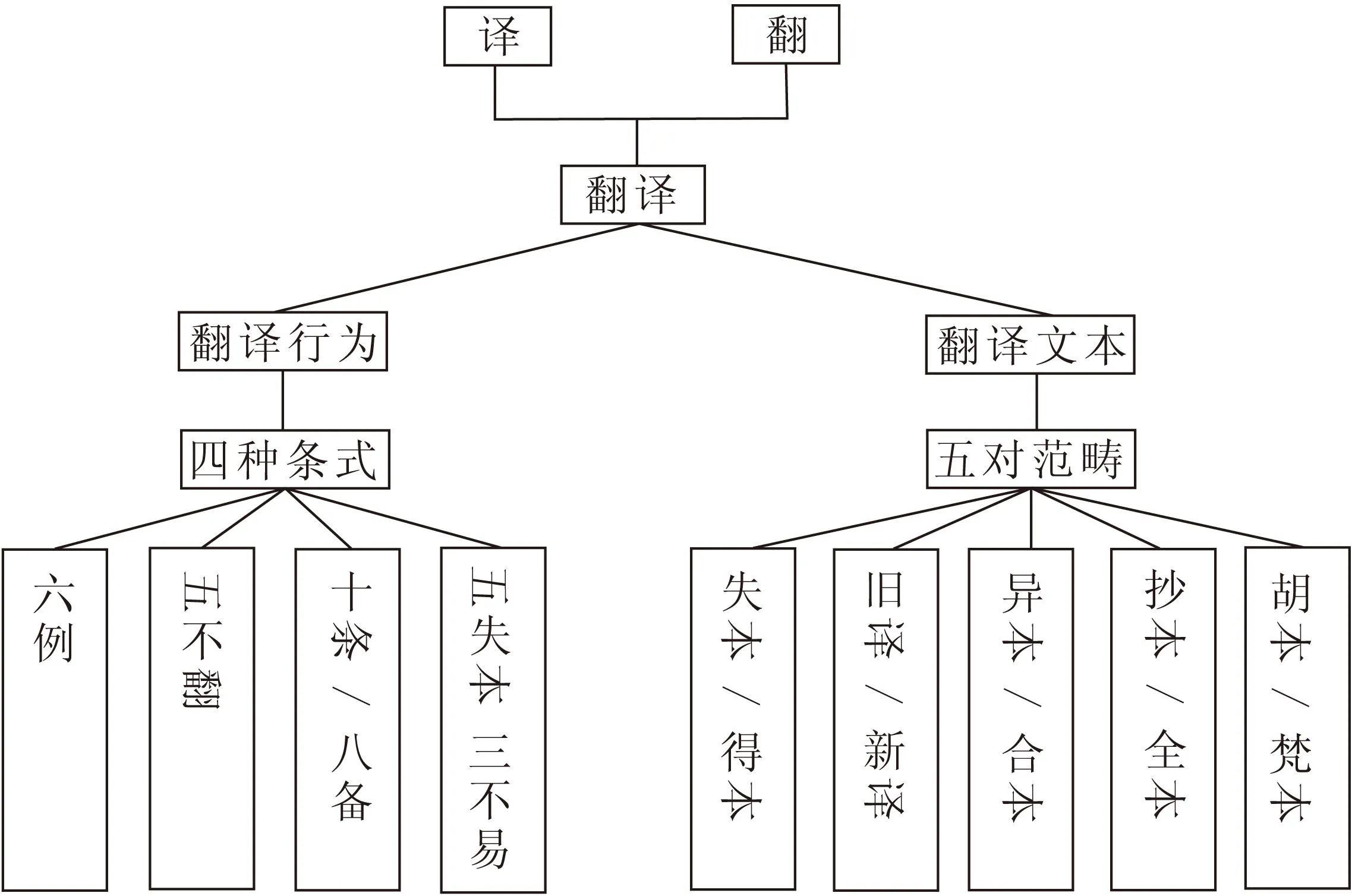

实际上,通过译学文献的细致研读与发掘,就会发现中国古代译学既有自己特有的范畴,也形成了自己特有的理论体系。关于翻译本体论,有两个元范畴“译”与“翻”以及合璧词“翻译”*参见拙文《“翻”、“译”的思想——中国古代“翻译”概念的建构》,《中国社会科学》2016年第2期。。“翻译”又分“翻译文本”与“翻译行为”两个方面,关于翻译文本至少有五对范畴——“胡本/梵本”“全本/抄本”“异本/合本”“旧译/新译”,还有一组对译本加以价值判断的范畴“得本/失本”(或称“案本/乖本”);关于翻译行为,则主要通过分条加以列示的“条式”加以表现,主要有四种条式——“五失本、三不易”“十条、八备”“五不翻”和“六例”。把中国古代译学范畴从大量译学文献中提炼出来,并将其组织化、谱系化,是中国古代译学研究的不可缺少的基础性工作,而此前这方面的研究还很欠缺,本文将对此做出尝试与探索。

一、五对范畴

(一)胡本/梵本

要说明“胡本”与“梵本”,须先说明它们与“经”、与“本”这两个概念的关系。作为佛教及古代译学的“经”,是梵文“修多罗”的意译,狭义上是指佛教三藏“经律论”之一,即佛教诸经,主要指佛陀所说并由其弟子结集的文本形式。而在佛经翻译的语境中,“经”的概念要宽泛得多,不仅指“经律论”之“经”,也泛指三藏。佛经翻译的常用术语是“出经”。“出”就是诵出、译出,“经”指的是一切佛教经籍。如东晋释道安在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中,说“阿难出经,去佛未久”*道安:《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,苏晋仁、萧炼子点校,北京:中华书局,1995年,第290页。。“出经”指的是阿难陀诵出经文;而“前人出经、支谶、世高,审得胡本”,是说在以前的“出经”中,支谶、安世高的翻译对原本搞得非常清楚明白;又在《鞞婆沙序》中,有“昔来出经者,多嫌胡言方质。而改适今俗”*道安:《鞞婆沙序》,僧祐:《出三藏记集》卷十,第382页。。东晋僧人支愍度在《合首楞严经记》中也有“凡所出经,类多深玄”*支愍度:《合首楞严经记》,僧祐:《出三藏记集》卷七,第270页。,“出经”指的是译出佛经。

所谓“本”则是“经”的物态化、具体化、书本化。“本”就是文本,在更多情况下指的是“原本”即“原文”。而原本或原文具体所指的就是“胡本”或“梵本”。“胡本/梵本”这两个概念的分别有一个较长的过程。在支谦、道安时代,“胡本”又称“胡经”,泛指一切佛经原本,包括印度的“梵本”和西域诸国的“胡本”。

三国时代译经家支谦在《法句经序》中说:“……又诸佛兴,皆在天竺。天竺言语与汉异音,云其书为天书,语为天语,名物不同,传实不易。唯昔蓝调、安侯世高、都尉、弗调,译胡为汉,审得其体。”*支谦:《法句经》,僧祐:《出三藏记集》卷七,第273页。在这里。前面说的“天竺言语”即梵语,后头接着说“译胡为汉”,此“胡”当然指的是“梵”。道安的《比丘大戒序》中有“译胡为秦”一句,在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中有“译胡为秦”,“胡”指“胡语”“胡经”;《鞞婆沙序》中有“传胡为秦”等句,指的都是原本。道安《阿毗昙序》有“胡本十五千七十二首卢,秦语十九万五千二百五十言”*道安:《阿毗昙序》,僧祐:《出三藏记集》,第377页。之句,将“胡本”与“秦言”对举。

东晋佚名作者在《首楞严经后记》中,说支施崙在翻译时“手执胡本”*佚名:《首楞严经后记》,僧祐:《出三藏记集》,第271页。。支施崙是月支人,他手执的本子很可能就是真正的“胡本”。东晋高僧释慧远在《三法度经序》中,说到《三法度经》的翻译时,说僧伽提婆“自执胡经,转为晋言”*慧远:《三法度经序》,僧祐:《出三藏记集》,第380页。,僧伽提婆是罽宾(中亚古国)人,他手里拿的“胡本”是梵语的本子还是西域胡语的本子,语焉未详。

有时显然把“梵本”说成是“胡本”。如后秦时期跟随鸠摩罗什译经的僧叡在《大品经序》谈到鸠摩罗什翻译时“手执胡本,口宣秦言,两释异音,交辩文旨”*僧叡:《大品经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第292页。;慧皎《高僧传》卷二记载“鸠摩罗什,此云童寿,天竺人也”,从小出家学习佛经,所以他手执的“胡本”必是“梵本”无疑。所谓“胡本”也包括了天竺的原本和来自西域的原本,“胡本”“梵本”并不仔细区分。在许多情况下,僧祐则把“梵”包含在“胡”之中,例如在《胡汉译经文字音义同异记》一文中,他显示了丰富的语言学知识,把当时世界的语言文字分为“梵”文、“佉楼”(印度闪米特语系文字)和仓颉造的汉文字三种,并从翻译的角度,对梵汉的音义做了比较,认为两者存在巨大差异,从而强调“宣领梵文,寄在明译。译者释也,交释两国”*僧祐:《胡汉译经文字音义同异记》,僧祐:《出三藏记集》卷一,第13页。。这里说的是“梵文”与“汉文”之间的“宣领”(翻译领会),是中印两国之间的“交释”。但是在这篇文章的最后,他说“言本是一,而胡、汉分音,义本不二,则质文殊体”,前面的“梵”“汉”又变成了“胡、汉”。可见在僧叡那里,“梵”是“胡”的一种,梵语、梵本是包含在胡语、胡本当中的。

当然,也有把梵本称为“梵本”者。支愍度在《合维摩诘经序》中谈到《维摩诘经》时,有“斯经梵本,出自维耶离”一句。维耶离又作吠舍离、毗舍离,是古印度十六个大国之一,出自那里的《维摩诘经》自然不是“胡本”,所以在此支愍度用“梵本”称之。同样,南朝刘宋时代的释法云(道慈)在《胜鬘经序》记载“有天竺沙门名功德贤,素业敦尚,贯综大乘,远载梵本,来游上京”*法云(道慈):《胜鬘经序》,僧祐:《出三藏记集》卷九,第349页。,其中明确将天竺人功德贤带来的佛经本子称为“梵本”。但起码在魏晋南北朝时期,像这样明确的区分“梵本”的情况并不多见。

在佛经翻译文献中“胡本”与“梵本”不太区分,是当时“胡与汉”“东与西”或“中与外”二分法的地理观念造成的,也是因为当时佛经的“主译”大多是印度人或西域人,而中方的“笔受”“度语”等协助翻译的人员并不直接地接触原文,这就造成了“原文”或“原本”意识的薄弱。而对翻译活动加以记载与评论的,基本上是像道安、僧叡、僧祐那样的不太懂原文,但又组织和主持译事、对翻译问题较为了解的高僧们。

对上述道安等人将“梵本”与“胡本”合为一谈的问题,隋代的彦琮在《辩正论》一文中予以了批评,他写道:

旧唤彼方,揔名胡国,安虽远识,未变常语。胡本杂戎之胤,梵唯真圣之苗,根既悬殊,理无相滥。不善谙悉,多致雷同,见有胡貌,即云梵种,实是梵人,漫云胡族,莫分真伪,良可哀哉!语梵虽讹,比胡犹别,改为梵学,知非胡者?*彦琮:《辩正论》,僧祐:《续高僧传》卷二,郭绍林点校,北京:中华书局,2014年,第54页。

彦琮认为,以前是用“胡”来总称所有的外国,道安虽然具有远见卓识,但在这一点上仍然没有改变以前的“胡”的套话;彦琮认为“胡本”是夹杂着“戎”(西戎)的一些成分的,而只有“梵”才是正宗的“真圣之苗”。彦琮强调区分“胡”与“梵”,强调“梵本”与“胡本”两种原本之间的区别,是原文意识强化的表现。更重要的是要在“胡本”和“梵本”两者之中,强调“梵本”的正统性与权威性。更进一步,是在“梵本”与译本两者之中,强调“梵本”的正统和译本的局限。他甚至认为,如果学习了梵语,翻译就不必要了——

俗有可反之致,忽然已反;梵有可学之理,何因不学?又且发蒙草创,服膺章简,同鹦鹉之言,仿邯郸之步,经营一字,为力至多,历览数年,其道方博,乃能包括今古,网罗天地,业似山丘,志类渊海。彼之梵法,大圣规摩,略得章本,通知体式,研若有功,解便无滞。匹于此域,固不为难,难尚须求,况其易也!或以内执人我,外惭咨问,枉令秘术,旷隔神州,静言思之,愍而流涕。向使法兰归汉,僧会适吴,士行、佛念之俦,智严、宝云之末,才去俗衣,寻教梵字,亦霑僧数,先披叶典,则应五天正语,充布阎浮,三转妙音,普流震旦,人人共解,省翻译之劳,代代咸明,除疑纲之失。*彦琮:《辩正论》,道宣:《续高僧传》卷二,第54~55页。

从贬低“胡本”到推崇“梵本”,从推崇梵本到主张学习梵语,从认为译本只是鹦鹉学舌、邯郸学步,到认为那些会梵语的译者与其翻译不如教授梵语,以使得“五天正语(梵语)充布阎浮,三转妙音,普流震旦,人人共解,省翻译之劳”,这是典型的“原文中心主义”或“原典至上主义”。当然,彦琮并不是无条件地否定翻译,而是在“原本”与“译本”的价值判断中,充分认识到了译本的局限性,意识到就原文而言,翻译只是仿造品。同时,也因为中国地广人多,佛经翻译的译本不同,徒然造成理解上的歧义,所以不如直接读梵本,“直餐梵响,何待译言”*彦琮:《辩正论》,道宣:《续高僧传》卷二,第57页。?在译经鼎盛的隋唐时代,彦琮的话不啻逆耳之言,发聋振聩。当然,这里只是表达了他崇尚梵文原本的心情,其意图并不是主张以学梵文取代翻译。否则,他就不会写作《辩正论》来专“正”翻译之道了。

(二)抄本/全本

“抄本”和“全本”是佛经翻译的两种文本形式。其中,在古代译论文献中,“抄本”常常写作“抄撮”“抄经”,“全本”又写作“委本”。

道安《道行经序》在谈到早期佛典《道行品》的译文时写道——佛泥曰后,外国高士抄九十章为《道行品》。桓灵之世,朔佛齎诣京师,译为汉文。因本顺旨,转音如已,敬顺圣言,了不加饰也。然经既抄撮,合成章指,音殊俗异,译人口传,自非三达,胡能一一得本缘故乎?由是《道行》颇有首尾隐者。古贤论之,往往有滞,仕行耻此,寻求其本,到于阗乃得。送诣仓垣,出为《放光品》。斥重省删,务会婉便,若其悉文,将过三倍。善出无生,论空特巧。传译如是,难为继矣。二家所出,足令大智焕而阐幽。支谶全本,其亦应然。何者?抄经删削,所害必多,委本从圣,乃佛之至诚也。*道安:《道行般若经序》,僧祐:《出三藏记集》卷七,第263~264页。其中“务令婉便”中的“令”,原作“会”。

这里讲的是不同文本、不同译本之间,(“抄撮”)即抄译本,或节译本与全译本(“全本”)的复杂关系。一是全本与节译本的关系,《道行品》先有“外国高士”所“抄”或“抄撮”的抄本(节选本),竺朔佛据此译出;接着朱仕行寻得原本,并根据原本翻译了“斥重省删”的抄本,最后是支谶的“全本”(全译本)。道安肯定了前两个抄译本的特点和价值,认为它对读者是有益的。但是,从译本形态上看,同样是节译本,竺朔佛和朱仕行的本子是不同的,因为竺朔佛译本所依据的本来就不是原本而是抄本。抄本内容本来就不全(“颇有首尾隐者”),故而不可能保证处处都忠实原文(“得本”),因此在读者阅读理解的过程中“往往有滞”。由于这样的原因,朱仕行便去寻求原本并且重新进行节译为《放光品》。虽然《放光品》仅仅抄译了原文的三分之一,但在道安看来它在阐述佛教的“无生”和“空”论方面颇得要领,所以高度赞赏曰:“传译如此,难为继矣!”但是,无论如何,以上两种毕竟都是节译本。支谶本来也可节译的,但他没有节译,“何者?抄经删削,所害必多”,而只有“委本”才能做得到“从圣”。道安在这里所论及的不同文本之间的关系,是翻译学中的重要问题之一。早期翻译往往因为条件所限,对译者及读者的要求都不高,节译本多。一定程度的删繁就简的节译是应该存在的,而在抄译中,所据文本是否是原作,也影响到不同抄译本的价值。在中国佛经翻译史上,抄译本往往是过渡时期的产物,后来便会出现全译本。但是,严格地说,由于中外文体的差异,并非所有的译本都需要“一一得本”的全译本,不能“一一得本”的“失本”也是允许的。

关于抄译本,释慧远在《大智论抄序》中,谈到童寿(鸠摩罗什)译的《大智度论》,说他“以此论深广,难卒精究,因方言易省,故约本以为百卷。计其所遗,殆过参倍。”未译出的部分是原文的三倍,换言之,一百卷的“约本”也只是百卷原文的四分之一。但是慧远说,即便如此“文藻之士犹以为烦”。他认为,假如不加以抄译,就会“咸累于博,罕既其实。譬大羹不和,虽味非珍;神珠内映,虽实非用”*慧远:《大智论抄序》,僧祐:《出三藏记集》卷十,第391页。。 因此对于这样的“约本”的必要性及其价值,慧远是予以充分肯定的,认为原文篇幅太庞大,就好像大餐虽有滋味,但味道杂而不和,又仿佛珍珠藏在里面不得见,也没有什么用处,从而肯定了抄译的独特价值。

僧祐在《抄经录》中专门讲了“抄经”及其抄译本的问题,他说:“抄经者,盖撮举义要也。昔安世高抄出修行,为《大道地经》。良以广译为难,故省文略说。及支谦出经,亦有孛抄。此并约写梵文,并隔断成经也。而后人弗思,肆意抄撮。或棋散众品,或苽剖正文。既使圣言离本,复令学者逐末。”*僧祐:《抄经录》,《全上古三代秦汉三国六朝文》之四,北京:中华书局影印版,第3379页。认为“抄经”是古代佛经文本中的常见现象,同时指出佛经的全译(广义)很难,可以抄译,但只有像安世高、支谦那样的翻译大家,所抄译的经典才可靠可行。而后人以为抄经容易,便肆意抄撮,结果既毁坏了经典,也有害于读者。也就是说,正是因为抄译比“广译”容易些,所以“抄译”不能轻易为之。

(三)异本/合本

所谓“异本”指的是同一个原本的不同译本,作为古代翻译理论术语,多有使用。如支愍度在《合首楞严经记》中,有“今不见复有异本也”。支愍度在《合维摩诘经序》对异本的定义是:“同本、人殊、出异。”*支愍度:《合维摩诘经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第310页。也就是说,同一个本子、不同的人翻译、译出了不同的译文,就形成了异本。关于同一原本形成不同译本的原因,僧祐也在《新集条解异出经录》中做了分析,他说:“异出经者,谓胡本同而汉文异也。梵书复隐,宣译多变,出经之士,才趣各殊。辞有质文,意或详略,故令本一末二,新旧参差。若国言讹转,则音字楚夏;译辞格礙,则事义胡越。岂西传之踳驳,乃东写之乖谬耳。是以《泥洹》《楞严》重出至七,《般若》之经,别本乃八。傍其众典,往往如兹。”*僧祐:《新集条解异出经录》,《出三藏记集》卷二,第65页。他所说的异本是作为译本的异本,是由不同时代、不同译者、不同翻译质量以及传播过程中的变异而形成的不同的本子。

所谓“合本”,有时又称“合部”,就是把两种以上的译本加以互相校勘,取长补短,合为一本。在古代佛经中有若干合本,一般首字带“合”者,都表示它是“合本”。例如《合首楞严经》《合维摩诘经序》《合部金光明经》等。关于合本与异本的价值、特点及其相互关系的论述,以支愍度为最集中。他在《合首楞严经》中说,《首楞严经》中的原本有五种,包括支谶译本、支谦(支越)译本、支谦改定支谶本、法护译本、叔兰译本。支谦译本散佚不见,支愍度就“以越(支谦)改定本为母、护(法护)所出为子,兰(叔兰)所一者系之,其所无者辄以其位记而别之”。也就是以支谦改定本为主,以法护译本为次,以叔兰译本做参考,合成一本,即成“合本”。关于各种“异本”的价值,支愍度认为它们有助于读者的相互参照以助于理解,“求之语义,互相发明”*支愍度:《合首楞严经记》,僧祐:《出三藏记集》卷七,第270页。。他又在《合维摩诘经序》中谈到了《维摩诘经》的三种译本,即支恭明、法护、叔兰这三人的三种异本的特点:

此三贤者,并博综稽古,研机极玄,殊方异音,兼通开解。先后译传,别为三经,同本、人殊、出异。或词句出入,先后不同;或有无离合,多少各异;或方言训诂,字乖趣同;或其文胡越,其趣亦乖;或文义混杂,在疑似之间。若此之比,其涂非一。*支愍度:《合维摩诘经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第310页。

这里对异本之“异”的概括相当全面精当,涉及了词句的顺序、有无、离合,用字的“义”与“趣”的异同出入,还有文义似同非同等等情形。关于合本的价值与作用,支愍度也做了清晰的判断与阐述,他在《合维摩诘经序》中认为:“若其偏执一经,则失兼通之功;广披其三,则文嫌难究。余是以合两令相符……若能参考校异,极数通变,则万流同归,百虑一致。庶可以辟大通于末路,阖同异于均致。”*支愍度:《合维摩诘经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第310~311页。是主张合本的兼收并蓄、取长补短的功能。

“异本/合本”,作为古代汉译佛经中文本形态的一对概念,具有重要的理论价值。在某一原本已经有了若干种特点不同的译本的情况下,实际上后来的译者已经很难出新了。在佛经翻译中便出现了像《合首楞严经》《合维摩诘经序》那样的博采众长的“合本”,然而由于种种原因,合成译本这种形式及其“合本”的概念,在后世的翻译理论中几乎消失了。后世的许多所谓“复译”其实包含了“合本”的成分,但笼而统之地称为“复译”,便无法显示它与此前译本的继承关系。而现代翻译术语中作为“复译”之意的“重译”,则更有“重新翻译”的意思,给人的印象是译者撇开前译而另起炉灶,这实际上既不可能,也不可取。说“不可能”,就是译者明明知道以前有译本了,却还要翻译,肯定是出于某种考量,而在翻译中又要做到不看那些译本、不参考那些译本或不受那些译本的影响,那是不可能的;说“不可取”,就是作为一个“复译本”或“重译本”的译者,却不对此前的译本加以研读,从而取其精华去其糟粕,以便超越之,那更是极其不可取的。不仅在翻译技艺上失去了学习前贤的机会,也剥夺了让读者含英咀华的可能。在这种情况下,古代译学中的“异本/合本”的概念在今天仍有继承运用的价值。有些本子,例如近百年来出现的成千上万、各种各样的《一千零一夜》(《天方夜谭》),有许多并非原创,也不是翻译出来的,而是由各种异本“攒”出来的,因而既不能视其为“创作”,也不能叫它“复译”,而中性的、客观的叫法,就是“合本”。

(四)旧译/新译

“旧译/新译”是中国古代译学中文本形态的一对范畴,其中“旧译”又称为“前译”,“新译”又称“后译”“新翻”。就中国古代佛经翻译而言,受宗教文化、政治历史等等方面因素的制约与影响,不同时期的翻译呈现出较为鲜明的时代特征。而“旧译/新译”的译本形态论,不仅概括了不同时代译本的时间形态,而且已经触及了“译本老化”这一重要的理论问题。

影响译本老化的最直接的因素是翻译家的双语水平。旧译与新译的差异,很大程度上是由不同时期、不同译者的梵语水平的差异所决定的。中国古代翻译积累甚为丰厚,但最大的尴尬是双语译才的缺乏,据说在近千年的中国佛经翻译史上,能够精通双语的本土与外籍译者,最多也就十人左右。像鸠摩罗什那样的能够“手执胡本,口宣秦言,两释异音,交辩文旨”的人实在太少了。本土译者如玄奘者,也不啻凤毛麟角。对此,僧叡在《毗摩罗诘提经义疏序》中,从佛教“名义”翻译处理的角度谈了这个问题。他认为此前的译经主要失误在于对佛经的一些基本概念的翻译出了偏差,而到了鸠摩罗什的翻译,这个问题才有了很大改观。他的体会是:“既蒙鸠摩罗什法师正玄文,擿幽旨,始悟前译之伤本,谬文之乖趣耳。”他接下来举了几个例子,如“前译”就“不来相”译为“辱来”,将“不见相”译为“相见”,将“未缘法”译为“始神”,将“缘合法”译为“止心”之类。僧叡认为像这样的“名”与“义”不合的情况,达到了“无品不用,无章不尔”的程度*参见僧叡《毗摩罗诘提经义疏序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第311页。。 僧叡又在《小品经序》中谈到了《小品经》的翻经缘起,说后秦太子“深悟《大品》,深知译者之失”,所以请鸠摩罗什复译。僧叡断言:“考之旧译,真若荒田之稼,芸过其半,未讵多也。”*僧叡:《小品经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第298页。认为旧译的一多半直如荒田杂草,这话未必算是过言,这也是对旧译的一种判断。

在翻译高峰期的唐代,以前的翻译都成为“旧译”或“前译”了。作为唐代译场霸主的玄奘,对待旧译,是否定,是弃之不准使用,为此就要加以“新译”,如参与玄奘译场工作的许敬宗在《瑜伽师地论新译序》中记载了该经“新译”的情况。道宣《续高僧传》第二十七卷法冲的传记中也有记载云:“三藏玄奘不许讲旧所翻经,冲曰:‘君依旧经出家,若不许弘旧经者,君可还俗,更依新翻经出家,方许君此意。’奘闻遂止。”*道宣:《续高僧传》卷二七,第1080页。可见玄奘是不许当时的僧人使用旧译佛经的,这种做法也得到了像法冲这样的僧人的抵制。对旧译的不满意乃至否定,当然是玄奘对旧译加以重译的根本动机。以玄奘登峰造极的梵典翻译水平,对旧译的不满和否定是可以想象的。但旧译也毕竟已经发挥了其历史作用,这一点恐怕是谁也不能完全否定的。

关于“旧译”与“新译”的历史变迁,彦琮在《辩正论》中做了回顾评价,他认为“佛教初流,方音尠会,以斯译彼,仍恐难明”;对于汉魏时代,他评价:“汉纵守本,犹敢遥议。魏虽在昔,终欲悬讨。”肯定了当时佛经译者的探求精神。但其译本“或繁或简,理容未适;时野时华,例颇不定”,在简繁、文质的问题上没有定例定规。到了晋、宋时代,虽然也不是没有四五个高德译出了八九部大经,但总体来说,“晋、宋尚于谈说,争坏其淳;秦、梁重于文才,尤纵其质”,认为晋宋秦梁时代,由于崇尚清谈和重文轻质的风气而影响到了翻译,把佛经给糟蹋了。而“自兹以后,迭相祖述,旧典成法,且可宪章,展转同见,因循共写,莫问是非,谁穷始末。‘僧鬘’惟对面之物,乃作‘华鬘’;‘安禅’本合掌之名,例为‘禅定’。如斯等类,固亦众矣”*彦琮:《辩正论》,僧祐:《续高僧传》卷二,第55页。,从而导致了一系列误译。唐代的翻译史家道宣在《续高僧传》卷四附“论”中,回顾了自汉魏,经晋宋齐梁陈隋至唐“九代”的翻译历史,高度评价了汉魏时代的翻译,认为“汉魏守本,本固去华,晋宋传扬,时开义举,文质恢恢,讽味余逸”,但是“厥斯以降,轻靡一期,腾实未开,讲悟盖寡,得在福流,时在讹兢”。这种看法与彦琮同出一辙。而到了唐代,“翻转梵本,多信译人,事语易明,义求罕见,厝情独断,惟任笔功,纵有覆疏,还遵旧绪”*道宣:《续高僧传》卷四,第138~139页。, 认为“唐代后译,不屑古人,执本陈勘,频开前失。”对于以玄奘为中心的新译(“后译”)给予了高度评价。

(五)“得本/失本”(“案本/乖本”)

在以上所述的“胡本/梵本”“全本/抄本”“异本/合本”“旧译/新译”这四对文本形态的范畴之外,还有一对译本做综合性价值判断的概念,就是“得本/失本”(或称“案本/乖本)”。

“失本”,顾名思义就是通过增删修饰所造成的对原文文本的失实或损伤。道安在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中对此最早做了系统论述,他认为“译胡为秦”的时候,有五种情况下造成“失本”:“一者胡语尽倒,而使从秦,一失本也。二者胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不合,斯二失本也。三者胡经委悉,至于叹咏,叮咛反覆,或三或四,不嫌其烦。而今裁斥,三失本也。四者胡有义说,正似乱辞,寻说向语,文无以异。或千五百,刈而不存,四失本也。五者事已全成,将更傍及,反腾前辞,已乃后说。而悉除此,五失本也。”*道安:《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第290页。这里讲的仍然是译本与原本之间的关系。“失本”的“本”是原文原本,有所“失”者是译本。

道安所说的“一失本”,是翻译中的梵汉语法句序上的必要的改变调整。只要是“译胡为秦”,就必须如此。三失本、四失本、五失本,实际上说的差不多是一回事,那就是汉文翻译中对原文的删繁就简的问题。删的多了,就是抄译、节译的问题。

“二失本”指的是在文字风格上“文”与“质”的关系。这一条最为重要,历来讨论最多,人们的理解也各有不同。对道安所谓“胡经尚质,秦人好文”的看法,有人认为未必正确,因为“胡经”有胡经之“文”,秦人有秦人之“文”,对母语与外语的“文”与“质”的感受与判断会有不同,精通熟悉梵汉双语的来自印度的佛经翻译家鸠摩罗什认为:“天竺国俗,甚重文藻。其宫商体韵,以入弦为善。”*僧祐:《鸠摩罗什传》,僧祐:《出三藏记集》卷十四,第534页。是说印度人更好“文”,这似乎与道安的“胡经尚质,秦人好文”的说法正好相反。但释道安在这里所说的胡经之“质”,并不是指孤立地判断印度或西域人的文章质朴无文,似乎更多的是指佛经未被改动修饰时的原本的样子,而译者为了符合读者的口味而特地加以文饰,就是“文”的了。但无论如何,几乎所有的古代译论家都认为,译文中“文”与“质”的失调是造成“失本”或“乖本”的因素。正如僧叡所说,在翻译时“文过质则伤艳,质甚则患野,野艳为弊,同失经体”,所以他提出“质文允正”*僧叡:《胡汉译经文字音义同异记》,僧祐:《出三藏记集》卷一,第15页。,以避免“失本”。南朝僧人释慧恺也强调:“翻译之事殊难,不可存于华绮。若一字参差,则理趋胡越。乃可令质而得义,不可使文而失旨。故今所翻,文质相半。”*慧恺:《摄大乘论序》,《全上古三代秦汉三国六朝文》之四,北京:中华书局影印版,第3502页。“文质相半”就是“文”与“质”的调和统一,才能避免“理趋胡越”的“失本”。慧远在《大智论抄序》中说:“圣人依方设训,文质殊体,若以文应质,则疑者众;以质应文,则悦者寡。是以化行天竺,辞朴而意微,言近而旨远。意微则隐昧无象,旨远则幽绪莫寻。……远于是简繁理秽,以详其中,令质文有体,义无所越。”*慧远:《大智论抄序》,僧祐:《出三藏记集》卷十,第391页。他认为“文”与“质”是由原典所决定的,适应了不同读者的需要。不能在翻译中“以文应质”,也不能“以质应文”,而应追求“质文有体,义无所越”,主张文质调和,试图从理论上解决“文/质”的悖论。

但是“文”与“质”的调和只是一种理想状态,从“得本/失本”的角度看,“质”更能“得本”,而“文”则更容易导致“失本”。东晋佚名作者在《首楞严经后记》中赞扬《首楞严经》的翻译“辞旨如本,不加文饰”,认为“质”才是根本的,“饰近俗,质近道。文质兼,唯圣有之耳”*佚名:《首楞严经后记》,僧祐:《出三藏记集》卷七,第271页。引用时标点有变动。;慧远在《三法度经序》中也指出:“自昔汉兴,逮及有晋,道俗名贤,并参怀圣典,其中弘通佛教者,传译甚众。或文过其义,或理胜其辞,以此考彼,殆兼先典。”在这里他用了“文”与“理”这对概念,与“文”“质”概念基本相同,只是更倾向于从佛教的“义理”角度去看待“质”。在他看来,东汉以来的译经无一例外都存在“文过其义”或“理胜其辞”的问题,所以他以僧伽提婆翻译的《三法度经》为例,强调其译文“虽音不曲尽,而文不害意,依实去华,务存其本”*慧远:《三法度经序》,僧祐:《出三藏记集》卷十,第380页。。指出了“文”与“意”、“华”与“实”的关系。但总体上还是应该以“意”为中心,“文”“华”的存在均不能妨害“意”与“实”。所以本质上看,慧远也并不是“文”与“质”的“折中派”或梁启超所说的“调和论调”,到底还是重于“实”的。同样的,彦琮也声称“宁贵朴而近理,不用巧而背源”*彦琮:《辩正论》,道宣:《续高僧传》卷二,第56页。。看来,以忠实于原文为本、以“质”为本,这是中国传统译学的一个特色,与欧洲古罗马及近代人文主义翻译思潮的主流译论有明显有别。

道安在《鞞婆沙序》中转述了和他一起译经的同事赵正的话,并提出了“案本”的概念,认为尊重原文固有的“文”与“质”,是“案本”的保证:“赵郎谓译人曰:‘……文质是时,幸勿易之,经之巧质,有自来矣。唯传事不尽,乃译人之咎耳。’终咸称善。斯真实言也。遂案本而传,不令有损言游字,时改倒句,余尽实录也。”*道安:《鞞婆沙序》,僧祐:《出三藏记集》卷十,第382页。在《合放光光赞略解序》一文中,道安又提出了“得本”的概念,可以看做是“案本”的同义词、“失本”的对义词。

关于“失本/得本”的问题,在翻译实践中的理解与运用有所不同。当年道安的弟子僧叡说,自己在跟随鸠摩罗什译经时,“执笔之际,三惟亡师‘五失’、‘三不易’之诲,则忧惧交怀,惕焉若厉,虽复履薄临深,未足喻也”*僧叡:《大品经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第292页。;而道安的另一名佚名弟子在《僧伽罗刹集经后记》中则认为:“既方俗不同,许其五失胡本,除此之外,毫不可差。”*佚名:《僧伽罗刹集经后记》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第375页。

道安的“五失本”,是指五种特定情形下狭义的“失本”。都属于梵汉文法、文体上的差异及其变通问题,是为了适合汉文读者的需要而采取的有意识的或者迫不得已的翻译策略与方法,并不属于误译。但是在翻译中,除了道安所说的五种“失本”的情况外,还有更多、更严重的“失本”的情况。这个“本”,落实到具体字句的翻译方面,就是“名/实”或“名/义”的关系,用今天的话来说,就是术语或关键词的翻译,亦即“译名”与其原文中的含义要相符,否则就会造成“失本”。这是翻译中的最重要的节点,对宗教哲学类翻译而言尤为重要,故而古代译论家对此也多有论述。

僧叡在《大品经序》中说:“……而经来兹土,乃以秦言译之,典谟乖于殊制,名实丧于不谨。致使求之弥至,而失之弥远。”*僧叡:《大品经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第292页。在他看来,中印两国文化制度不同,再加上翻译中的不谨慎,便会造成“名”与“义”或“名”与“实”之间的乖离,即所谓“名与义乖”的现象。僧叡谈到了鸠摩罗什如何译出《大智释论》,并以此对前人译出的《大智经》(即《般若经》译本)加以“正义”——

其事数之名与旧不同者,皆是法师以义正之也。如“阴入持”等,名与义乖,故随义改之。“阴”为“众”,“入”为“处”,“持”为“性”,“解脱”为“背舍”,“除入”为“胜处”,“意止”为“念处”,“意断”为“正勤”,“觉意”为“菩萨”,“直行”为“圣道”。诸如此比,改之甚众。胡音失者,正之以天竺;秦言谬者,定之以字义。不可变者,即而书之。是以异名斌然,胡音殆半。斯实匠者之公谨,笔受之重慎也。幸冀遵本崇实之贤,推而体之,不以文朴见咎,烦异见情也。*僧叡:《大品经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第293页。

僧叡跟随鸠摩罗什译经,对“名/义”“名/实”问题尤为重视和敏感,反复论及并提出了“尊实崇本”的主张。僧叡发现,即便翻译巨匠鸠摩罗什,在名与义吻合的问题上也有可商榷之处。例如关于《思益经》的译名,僧叡说《思益经》在梵语中的“正音名”是“毗沙真谛”,是“梵天殊特妙义菩萨”之号。但是,“详听什公传译其名,翻覆辗转,意似未尽。良由未被秦言,名实之变故也。察其语意,会其名旨,当时‘持意’,非‘思义’也……旧名‘持心’,最得其实。”*僧叡:《思益经序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第308页。出现这样“名/实”相乖的问题,关键原因还在于译者对汉语(“秦言”)掌握得不太到家,于是造成了“名实之变”。

僧叡在《毗摩罗诘提经义疏序》*僧叡:《毗摩罗诘提经义疏序》,僧祐:《出三藏记集》卷八,第311页。一文中,又从“名/义”的翻译转换的角度,提出了“伤本”“乖本”的问题。他说自从跟随鸠摩罗什译经,对佛经的深奥含义更有所体会,“始悟前译之伤本,谬文之乖趣耳”。例如以前把“不来相”翻译成“辱来”,把“不见相”翻译成“相见”,把“未缘法”翻译为“始神”,把“缘合法”翻译成“止心”等等之类。像这种关键词错译的情况到处可见,达到了“无品不有,无章不尔”的程度,这就造成了“伤本”。他还提出,使用以儒释佛、以道释佛的“格义”方法去翻佛经,搞得过分了也会“乖本”,即所谓“格义迂而乖本”。这在当时的般若各家各宗中都普遍存在,而他自己所属的性空宗还算是“最得其实”的。

二、四种条式

上述五对范畴主要是关于译文或译本的,属于“译文”之学,即译文评论、译文鉴赏、译文研究的范畴,是静态的;而以下所说的“四种条式”则主要是针对翻译家的翻译行为的,是动态的“翻译学”的操作系统或规范体系。

“式”者,法式、体式也,标准、规范也,分条列示的关于翻译的注意事项、标准或规范,作为中国古代译学的一种重要的理论表述方式,常常用“式”字标举,例如已散佚不传的明则的《翻经法式论》、灵裕的《译经体式》*汤用彤《隋唐佛教史纲》有云:“彦琮《辩正论》之外,尚有明则之《翻译法式论》,灵裕之《译经体式》,刘凭之《内外旁通比较数法》等,亦与译事有关。”见该书武汉大学出版社2008年版,第75页。等,都使用“式”字。道宣《高僧传》卷二彦琮传全文附录了彦琮的翻译专论《辩正论》,说彦琮“著《辩正论》,以垂翻译之式”*彦琮:《辩正论》,道宣:《续高僧传》卷二,第53页。。翻译的“条式”作为给从事翻译的人列示诸项法式、体式、资格和条件,并不具有刚性约束的意义,而是条式的列示者自身经验的条理化的总结,为的是让自己更自觉更明确,使他人一目了然、易记易行。

我国翻译理论中“条式”这种表达方式的开创者是道安及其“五失本、三不易”*关于道安的“五失本、三不易”,另文专论。。道安之后是彦琮。其《辩正论》作为中国第一篇关于翻译问题的专论,其宗旨是辩物正名,故曰“辩正”,内容涉及辩胡汉、梵汉之别,辩翻译与原典之别,辩旧译与新翻之别,辩翻译之局限等。其中,“垂翻译之式”具体指的是他所提出的“十条”“八备”。

关于“十条”,彦琮写道:

安之所述,大启玄门,其间曲细,犹或未尽,更憑正文,助光遗迹,粗开要例,则有十条:字声一,句韵二,问答三,名义四,经论五,歌颂六,咒功七,品题八,专业九,异本十。各疏其相,广文如论。*彦琮:《辩正论》,道宣:《续高僧传》卷二,第55页。

所谓“安之所启”显然是指《辩正论》开篇提到的道安的“五失本、三不易”,这里所说的“十条”,学者历来认为此段表达简略模糊,到底是转述道安的话,还是彦琮自己的首倡,似难以断言。但是,仔细读来,意思还是较为清楚的。彦琮说“安之所述,大启玄门”,是说自己转述的是道安“所述”,但有觉得道安“其间曲细,犹或未尽”,在细部、细节上言犹未尽,所以他“更憑正文,助光遗迹”,即要依据道安的“正文”,来帮助道安,使其“所述”发扬光大,使其观点彰显不湮,亦即“助光遗迹”之意。道安“五失本、三不易”虽开翻译“条式”的先例,但确实只是就“失本”做一般的概括提示,因而还需要进一步细化。这样看来,“十条”就是彦琮对道安“五失本、三不易”的具体化。故而彦琮在此基础上提出的“十条”所讲述的全都是属于翻译中的字词、声韵、名义、体裁样式、文本等具体问题的处理。但在我们今人看来,彦琮的这“十条”跟道安的“五失本、三不易”一样,“犹或未尽”或更有甚之,在翻译中“十条”该如何解释和处理,彦琮只是列出名目,便没了下文。不过在当时的语境下,相信对于从事翻译的人而言,也许是不言而喻的。

彦琮更进一步认为,翻译非常不容易,“凡圣殊伦,东西隔域,难之又难”,译者必须具备包括道德修养、知识修养、语言能力及翻译水平在内的八项条件才行,于是又提出了“八备”:

彦琮的“八备”说其灵感来源显然也是道安的“五失本”。他用诸项条列的方式,对翻译中的问题、规律、规范、注意事项等加以总结。但从内容上看,道安“五失本”讲的是翻译本身应注意的问题,“八备”讲的是译者从事翻译所应具备的八项条件,包括宗教修养、人格修养、知识文化修养等;道安讲的主要是翻译的技术与艺术问题,彦琮讲的主要是从事翻译者的主体资格问题,两者互为补充。当然,彦琮讲翻译主体资格的目的和宗旨,还是为了使译者“闲正译”,即熟悉并掌握“正译”的方法。“正译”也是他“辩正”之“正”的核心,就是提倡汉人译者要好好学习梵文,能看懂原典,才能堪当“正译”。

彦琮的“十条”“八备”,承续道安的“五失本、三不易”,在概念范畴之外开启了中国译学理论中的“条式”这一表述方式。彦琮之后,到了唐代,玄奘提出了“五不翻”*玄奘的“五不翻”论保存在宋代法云的《翻译名义集》卷首周敦义撰写的序文中,曰:“一、秘密故,如陀罗尼;二、含多义故,如薄伽梵具六义;三、此无故,如阎浮树,中夏实无此木;四、顺古故,如阿耨菩提,非不可翻,而摩腾以来常存梵音;五、生善故,如般若尊重,智慧轻浅。”另据隋代灌顶《大般涅槃经玄义》记载,在此之前,广州的一位名叫大亮的人曾提出了五种“不翻”,与玄奘的“五不翻”大体相同,可以看作玄奘“五不翻”的早期版本。,进一步强化了“翻”的概念,讲了翻译中可“译”而“不可翻”的五种情况,其中心思想就是对佛典中各种特殊词语、概念,最好“不翻”,即不加以解释性的翻转,而是采取“译”(平行的迻译,主要是音译)的方法,“不翻”的就“译”,“不可翻”就可以“译”,目的是为了“存梵音”,更加忠实原文、尽可能贴近原文。对“五不翻”的理解与诠释,必须在“翻”与“译”区别的前提下才能有效进行,而对中国古代译论两个元范畴“译”与“翻”加以辨析考论,有助于对“五不翻”这一条式的深入理解*参见拙文《“翻”、“译”的思想——中国古代“翻译”概念的建构》,《中国社会科学》2016年第2期。。

又到了宋代,赞宁又提出了“六例”。关于“条式”的表达方式,赞宁有着自觉的历史继承意识。他写道:

逖观道安也,论五失三不易,彦琮也籍其八备,明则也撰翻经仪式*明则及其所撰“翻经仪式”,即《翻经法式论》现已不存,明则是何人,亦失考。,玄奘也立五不翻,此皆类左式之诸凡,同史家之变例。今立新意,成六例焉。谓译字译音为一例,胡音梵言为一例,重译直译为一例,粗言细语为一例,华言雅俗为一例,直言密语为一例也。*赞宁:《宋高僧传》卷三,范祥雍点校,北京:中华书局,1987年,第53页。

这里赞宁直接把包括他自己的“六例”在内的诸种条式,与春秋左传的中的“诸凡”、史家的“变例”看作同类,把自己与道安的“五失本、三不易”、彦琮的“八备”、明则的“翻经仪式”,视为一脉相承。赞宁的“六例”与前人的“条式”相比确实有“新意”,即其实践性、可操作性更强,适用性也更强,皆是翻译中最常遇到的字词翻译的处理(如译字译音)问题、常见概念的混淆与辨别(如“胡”与“梵”、“胡音”与“梵言”)问题,“重译”(即转译)与“直译”(从原文直接译)的问题。最后三条则是佛经语言中的粗细、雅俗、神秘字词与俗词的关系及翻译处理。这些问题十分具体细致,同时又十分常见,对于翻译家而言具有普遍性,对于读者对译文的鉴赏评论而言也具有参考价值。

至此,道安的“五失本、三不易”、彦琮的“十条”及“八备”、玄奘的“五不翻”、赞宁的“六例”,形成了中国古代翻译理论中的四种“条式”。比起概念范畴来,“条式”在表达方式上自成一体,是一个由多种概念范畴形成的一个系统,例如道安的“五失本”中包含了胡与秦、文与质、简与繁等诸种概念;“三不易”则强调译者的“三种勿轻易而为”之事,即勿轻易以古释今,勿轻易以浅代深,勿轻易臆度原典,是对译者的“三戒”*此前人们将“三不易”之“不易”理解为“不容易”,实际上“不易”之“易”应作“轻易”“轻率”解,“三不易”即“三勿轻易”。参见拙文《“不易”并非不容易——道安“五失本、三不易”的误释及其辨正》,待刊。。 彦琮的“八备”除了提出“正译”这一概念之外,每一条都是一种主张、一种判断或一种命题。玄奘的“五不翻”、赞宁的“六例”亦复如是。“条式”这样的表述方式对后来的翻译理论产生了相当影响,众所周知的近代严复提出的“译事三难:信、达、雅”*严复:《〈天演论〉译例言》,罗新璋、陈应年编:《翻译论集》(修订版),北京:商务印书馆,2009年,第202页。说,分开来看讲的是“信、达、雅”三个概念,而合起来看就是一种“条式”,在表达上与古代译论之“条式”是一脉相承的。

三、古代译论的范畴、条式的系谱构造及其评价

综上,中国古代以佛经翻译为中心的翻译,在长达九百年的历史过程中,译出了上亿字规模的作品,积累了包括各种译本的序、跋、记,译经家的传记评论以及翻译专论等在内的丰富的译学文献,形成了自己的实践传统与理论传统。它从“译”与“翻”之辨及“翻译”概念的建构为出发点,逐渐创立了一系列概念范畴,提出了多条翻译行为指南和译本评价的准据。对此,我们可以归纳为“五对范畴、四种条式”,并绘成“中国古代译学范畴与条式系谱构造图”,具体如下:

中国古代译学范畴与条式系谱构造图

由上图可以看出,中国古代译学根本上就是关于“翻译”的本体论,是以“五对范畴”与“四种条式”为基础和支点的。五对范畴各自形成了“胡本/梵本”“全本/抄本”“异本/合本”“旧译/新译”这样的相反相成、相对而立的“对蹠”性构造;而四种条式则以条分历数的方法,令人印象鲜明、明白易晓。它既是关于翻译文本(译本、译文)的识别与评价的理论,又是关于翻译行为的经验论、实践论与操作论,把静态的译本形态论与动态的翻译行为论两方面结合起来,既为翻译实践做指南,也为翻译评论与翻译研究做轨范,从而形成了中国特色的翻译理论体系。

需要强调的是,由于梵汉之间的翻译是跨文化、跨语系的翻译,在文化跨越、语际转换上的复杂程度是古代欧洲的翻译所不能比拟的。另一方面,佛经翻译虽为宗教哲学翻译,但因佛典极具文学性,有些经典本身就是文学作品,这就使得佛经汉译兼具了学术著作翻译与文学作品翻译的双重属性;换言之,它既是“佛典翻译”也是“佛典文学翻译”。同样的,基于佛经翻译的中国古代译论也由此具有了学术翻译理论与文学翻译理论的双重性格。因此,中国古代以佛经翻译为中心的翻译,在实践上具有全面性与综合性,在理论上也具有普遍和恒久的价值,于世界译学史上堪称独步。

但是,在现有的译学史及译学理论研究中,认为“传统译论”——包括古代、现代译论——已经形成了自己的体系,这似乎是没有疑义的了。但是这个体系是什么呢?译学研究家罗新璋先生在《我国自成体系的翻译理论》一文中认为:

我国的译论,原作为古典文论和传统美学的一股支流,慢慢由合而分,逐渐游离独立,正在形成一门新兴的学科——翻译学。而事实上,一千多年来,经过无数知名的和不知名的翻译家、理论家的努力,已经形成我国独具特色的翻译理论体系。……案本—求信—神似—化境,这四个概念,既是各自独立,又是相互联系,渐次发展,构成一个整体的;而这个整体,当为我国翻译理论体系里的重要组成部分。*罗新璋:《我国自成体系的翻译理论》,罗新璋编:《翻译论集》,北京:商务印书馆,1984年,第19~20页。

罗先生虽然没有说“案本—求信—神似—化境”就是“我国自成体系的翻译理论”本身,而是“我国翻译理论体系里的重要组成部分”,但他没有说还有别的体系,因此可以理解为它起码是目前所能总结的“翻译理论体系”。显然,这个判断是有依据的,但是他从中国古代译学所汲取的概念实际上只有一个“案本”。至于“求信”二字(“信”不等于“求信”),则似乎不见于中国古代译论原典,至于“神似”和“化境”则直接取自现代的傅雷和钱钟书。正如以上“中国古代译学范畴与条式系谱构造图”所示,中国古代译学不仅仅有现代学术意义上的概念范畴,而且还有由范畴、判断、命题构成的“条式”,这是中国古代译学的显著特色之所在。况且,就范畴概念而言,也绝不仅仅是“案本”一个。以“案本”这一个概念来代表中国古代译学的一系列概念范畴,是很不全面的。单就“案本”而言,中国古代译论所涉及的问题绝不仅仅是翻译如何忠实原文(“案本”或“得本”)这样一个单纯或者说简单的问题,而是“得本”与“失本”的关系论、矛盾论与对立统一论的问题。“案本—求信”仅仅是对翻译的忠实性的要求,而“得本/失本”则不仅揭示了翻译行为过程的矛盾运动,同时也为译本的评价提供了一个维度。换言之,若只抓住“案本”之类的孤立概念,而不是从“案本/失本”这样的“对蹠”性、对立统一性上去理解中国古代译论范畴的构造特点,就无法充分认识中国古代文论的丰富内涵。

看来,如何看待以佛经翻译为中心的“古代译论”在“中国传统译论”中的位置,如何看待“古代译论”的成就与贡献,古代译论本身有没有形成自己的概念范畴及理论体系,对这些问题,都需要再审和反思。实际上,对中国古代译论,迄今为止人们似乎并没有做出充分估量和充分评价。仍以罗新璋先生《我国自成体系的翻译理论》一文为例,其中有这样一段论述:

汉末以来的一千七百年间,翻译理论的发展以其自身显现的历史阶段而言,当可分为三大时期。汉唐以来,主要在佛经翻译方面,译经大师有各自的主张,直译派、意译派、融合派也有不少论述,各种观点在当时已见大端,译论里也见有信达雅等字,但总的来说,是“开而弗达”,没有形成一种能笼罩当世的观点。*罗新璋:《我国自成体系的翻译理论》,罗新璋编:《翻译论集》,第14页。

这篇文章写于1982年,作为罗新璋编选、商务印书馆1984年出版的《翻译论集》的序言而冠于卷首,2009年仍作为《翻译论集》修订版的序言冠于卷首,可见作者的这种看法在二十多年中没有改变。他所说的不仅仅是汉唐九百年间的译论,而是“汉末以来一千七百年间”的译论,在这么长的历史时期及其相关文献中,只见出“直译、意译”与“信达雅”,又断言在翻译理论上是“开而弗达”。这种看法也大体代表了译学研究界流行的看法。翻阅近三十年来出版的各种《中国翻译史》《中国译学史》之类的著作和论文,对中国古代翻译理论大体都普遍存在着估价不足的问题。最大的问题是没有真正以虔敬的态度走进古代译论,设身处地地去发掘古人的译论范畴、捕捉古人关注的焦点、体会古人的表达方式,而是站在近现代翻译论的立场上去看古代译论,用现代范畴去规制古代译论。

例如,首先是“信达雅”论。近代严复提出了“译事三难:信、达、雅”,现代钱钟书强调了“信达雅”的传统渊源与价值,于是当代学人便顺着“信达雅”三字去看古代译论,瞪大眼睛去寻找“信达雅”,论述“信达雅”的文章与书籍连篇累牍,层出不穷。实际上,征诸古代译论文献,就会发现“信达雅”三字并不是古代译论原有的概念,而是后人的一种发挥与概括。

其次是“直译/意译”论,由于受到来自近代日本翻译理论的影响,梁启超在《翻译文学与佛典》中断言:“翻译文体之问题,则直译意译之得失,实为焦点。”*梁启超:《翻译文学与佛典》,《梁启超全集》第七册,北京:北京出版社,1999年,第3797页。五四时期翻译理论的核心概念是“直译/意译”,且发生了“直译/意译”利害得失的论争,这些都使得许多学者热衷于在传统译论中寻找“直译/意译”。而实际上,“直译”一词在中国古代译论中很罕见,在上文引用的赞宁《宋高僧传译经篇》附“论”中,可见“直译”一词,但意思却是“直接”从梵文原文翻译而不是经由胡文本转译,这与现代的“直译”一词的含义大相径庭;至于“意译”一词,根本就不见于古代译论文献,它是近代以后从日本输入的“新名词”,因而从现代译学概念“直译/意译”出发去看待古代译论,则必然会偏离鹄的。上引罗新璋文章所说的古代译论中的“直译派、意译派、融合派”等概念,也都不是古人的范畴而是现代人的概念。

第三是“文/质”论。如上所说,“文/质”是中国古代译论中的重要概念,“文/质”问题是中国古代译论的核心问题之一,这是显而易见、不能否认的。在许多情况下大体相同于“雅/俗”论。但是,无论是“文/质”还是“雅/俗”,都不是中国译学的特有理论范畴,而是中国古典文论与美学的范畴。中国古代译论在借用这对范畴并论述翻译的语言风格的时候,是把它从属于“得本/失本”这对范畴的,是“得本/失本”的次级概念。或者说,“文/质/”关乎“得本/失本”,是在“得本/失本”的语境下被阐述的。在中国古代文论中,总体上是推崇“文/质”的和谐统一,而在翻译论的“得本/失本”的语境下,始终都是为了“得本”而偏向于“质”。这与古代文论的价值标准判然有别。

可见,在中国古代译学的研究中,我们若不摆脱“信达雅”“直译与意译”“文与质”或“雅与俗”那几个概念的束缚,若不去发掘和提炼古代译论特有的范畴,对古代译论特有的常用范畴就会忽略,甚至视而不见;对古代译学理论的特殊性、体系性更是无从得见。对此我们需要加以反思和矫正。本文对古代译学中的五对范畴、四种条式加以论证与确认,对以此为支点而形成的独特的体系构造加以勾画,希望有助于我们正确认识中国古代文论的成就与价值,并做出充分的评价。

WANG Xiangyuan, Ph. D. supervisor & professor of School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal University, Beijing, 100875.

责任编校:刘云

Five Sets of Categories, Four Sets of Rules and Structure of Ancient Chinese Translation Studies

WANG Xiangyuan

Abstract:Ancient Chinese translation studies took shape on the basis of translation of sutras spanning a period of nine hundred years ranging from the East Han Dynasty to the Song Dynasty. Thereby, five sets of categories were formed concerning the identification and appraisal of translation products including “Western Region version/Sanskrit version”, “full version/handwritten version”, “old translation/new translation” and “loss of fundamental aims/preservation of fundamental aims”. Four sets of rules were established concerning the practical operation of translation, namely, “five losses of fundamental aims and three transferences to be avoided” by Dao’an, “ten rules and eight basic requirements for translators” by Yanzong, “five transferences to be avoided” by Xuanzang and “six rules for translators” by Zanning. On the basis of five sets of categories and four sets of rules, a unique internal structure for a systematic theory is laid down. Static translation products are thus harmonized with dynamic translation process to convey the essence of academic translation and spirit of literary translation. The system is lasting in its theoretical significance, which has long been neglected by translation studies of modern times.

Key Words:ancient Chinese translation studies; sutra translation; category; rule; system construction

DOI:10.13796/j.cnki.1001-5019.2016.03.008

中图分类号:H059

文献标识码:A

文章编号:1001-5019(2016)03-0067-14

作者简介:王向远,北京师范大学文学院教授,博士生导师(北京100875)。