中国制造在海外社交媒体上的形象研究*

——基于Twitter上的数据

■ 张 敏 宣长春 林升栋

中国制造在海外社交媒体上的形象研究*

——基于Twitter上的数据

■ 张敏宣长春林升栋

【内容摘要】鉴于国家经济实力不断增强,近年来中国制造输出步伐不断加快,也因此使得中国制造的海外形象问题成为热门话题。与以往关注大众媒体报道不同,本研究以民间口碑为切入口,从国外社交媒体Twitter上获取样本数据,并对其进行定量的内容分析和定性的文本分析。结果发现:相较于传统大众媒体,社交媒体上对中国制造形象的整体感知更偏负面,从信息来源来看,消费者的主要信息来源还是传统大众媒体;从提及产品品类来看,仍以低技术产品为主,不过中高技术产品和文化产品有显著上升势头;从影响产品评价的因素来看,相较于外在线索,消费者更易受产品质量等内在线索的影响等。并据此提出针对性的建议,以期改善和提升中国制造的海外形象。

【关键词】中国制造;产品形象;Twitter

中国多数商品在国际市场上只能处于微笑曲线的最低端,属于低价位竞争。这一状况与中国制造业大国以及中国的国际地位是极不相称的。因此,从理论和实践上全面思考国家产品形象问题,无疑是一个迫切且重要的战略课题。目前对中国制造海外形象的研究主要集中在对国外报纸等大众媒体的内容分析和框架分析上,大众媒体更多代表官方口碑。有些市场调研机构,如华通明略,也就中国制造和品牌对国外消费者进行问卷调查,代表了民间口碑研究的一种方式。他们的问题通常比较简单。据《大数据分析:谁比你更了解自己》一文的数据显示,光是Twitter每天就会产生12TB的信息,其中绝大多数是由个人用户产生的。社交媒体数据已然成为研究消费者态度和行为的重要路径。基于此,本文选择国外社交媒体的代表Twitter,通过对其中有关中国制造的数据的收集和抓取,探索性地研究Twitter用户对中国产品的感知及其原因。

一、研究方法

本研究选取Twitter作为国外社交媒体样本数据的来源,综合定量的内容分析以及定性的AIO分析方法,试图了解国外消费者对于中国产品的感知、原因以及消费者因素与Twitter使用痕迹对中国制造和中国产品感知的影响。

(一)数据抽样

寻求计算机系同学帮忙编程,程序负责把与“中国制造”相关关键词提交给Twitter,然后Twitter将和这个关键词相关的所有内容进行返回。根据研究目的,直接返回的类目有Twitter网址、发布时间、文本、该条Twitter收藏数、转发数、用户网址、用户名、Twitter建立时间、粉丝数、关注数、推文数、用户收藏数、时区、简介中的地址、一句话简介这15个有效数据。为确保样本随机性,研究选取2014年1、2、3月这三个月的5、15、25号的数据作为研究样本,用关键词“made in China”“Chinese products”“Chinese product”“China products”“China product”“China goods”“Chinese goods”进行实时抽样。由于1月25日和2月5日的数据返回出现故障,因此增加4月5日以及4月15日作为抽样日期,共得到19000多条原始数据。排除与中国产品不相关及重复的数据,共得到1959条有效样本。

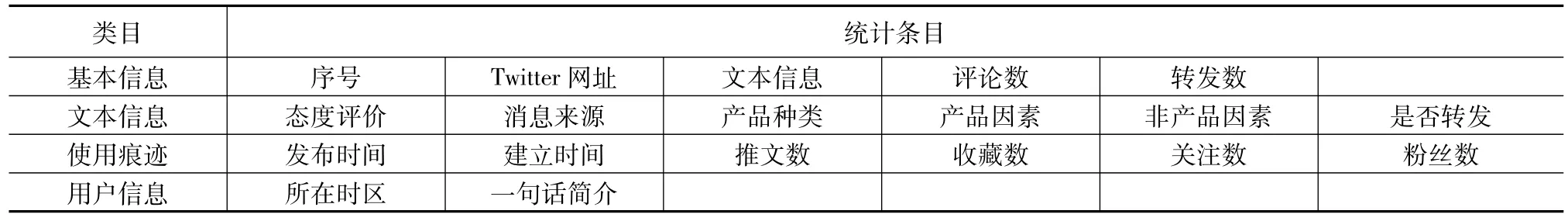

(二)编码条目和操作性定义

大样本统计条目的文本以Twitter直接返回的数据为基础,增加了对中国制造或产品相关的文本内容的进一步编码条目。此外,由于Twitter上用户很少曝光其个人信息,人口统计学的数据缺乏,本研究不对这一方面的数据进行分析。本文参考林升栋等(2014)①所做微博用户内容分析AIO框架中的“观点”的定义(用户微博上发布的带有褒贬评价的意见)和分析条目。本文还对原始数据——用户一句话简介进行人工编码和解读。下表中的统计条目都对应有具体的操作性定义。

(三)信度检验

为保证研究的客观性,整个内容分析由一位研究者与两位研究生同学共同完成。在最终的有效样本中,根据Holsti(霍尔斯蒂)相互同意度公式和Wimmer(威默尔)与Dominick(多米尼克)的信度公式,抽取前100条数据进行信度检验。所有项目均符合Kassarjian(卡萨姜)提出的最小交互判断信度0.85。

表1 大样本统计条目说明

二、研究结果

(一)消费者对于中国产品的感知

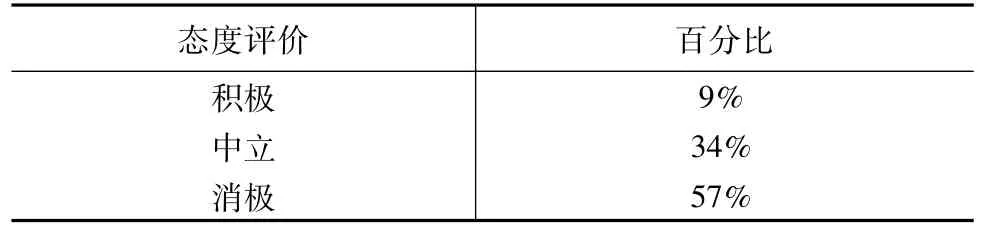

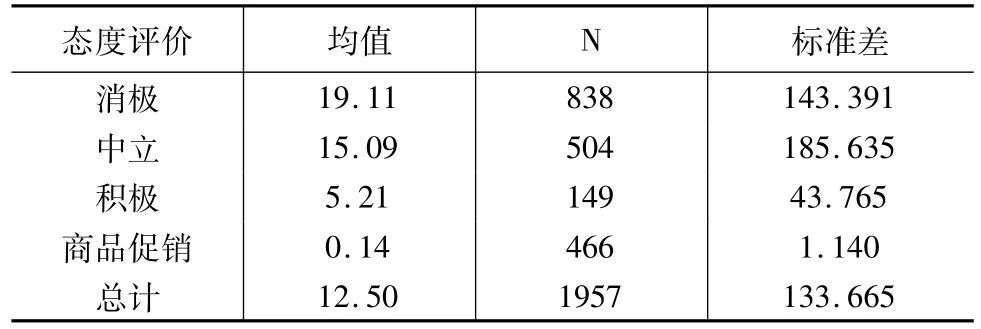

1.态度评价

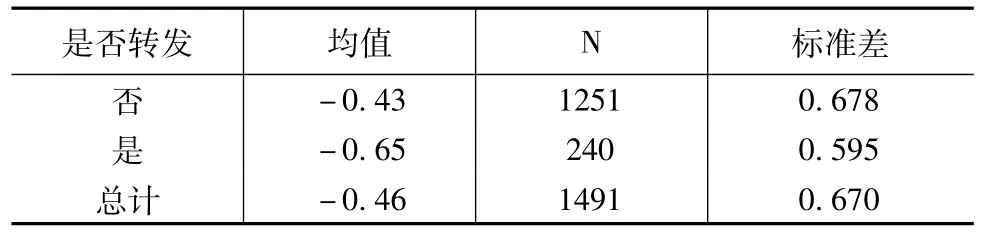

要了解中国产品的海外形象,先要了解国外消费者对于中国产品的态度评价。除了中立的商品促销类信息,积极评价不到10%(见表2),感知评价不容乐观。相比传统媒体,社交媒体上的负面评价更高。这可能由于Twitter中负面口碑更易引起他人关注和共鸣。此外,由于人们在遭遇负面刺激时所产生的情绪和行为可能表现的更为激烈迅速,再加上负面情绪会带来更强的感染力。因此,当消费者遭遇不满时会进行负面口碑传播并感染他人。加上Twitter的传播特性极大的提高了用户传播信息的积极性,加速了信息的传播。在本研究中,除了商品促销类信息,带有“RT”“@”转发字样的信息占16.8%,平均转发数为66.6,远高于总体平均转发数。除了商品促销类信息,分析还显示,转发/不转发的内容存在显著差异,消费者更倾向于转发负面信息,具体见表3。

表1 对中国产品的态度评价

表1 是否转发在态度评价上的均值

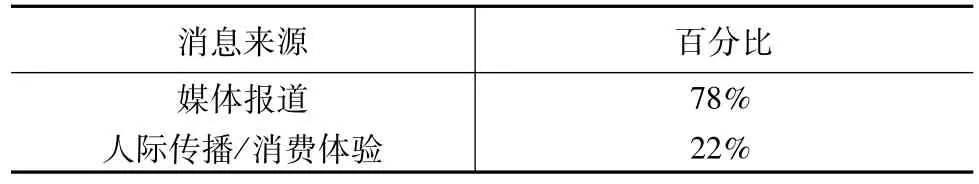

2.消息来源

议程设置理论认为大众传播往往不能决定人们对某一事件的具体看法,但可以通过提供信息和安排议题来有效地左右人们关注哪些事件及他们谈论的先后顺序。②这一论断在这里得到了充分验证。对产品态度的消息来源中,除去商品促销,来自媒体报道的比重是人际传播/消费体验的3倍多(见表4),一定程度上至少说明国外大众媒体对中国产品的议程设置具有强大的影响力。

表1 态度评价的消息来源

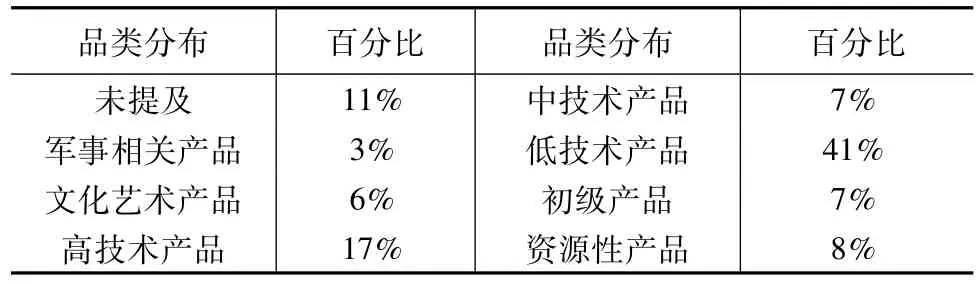

3.提及品类

通过卡方检验发现,不同产品种类的提及频率之间差异显著。其中,低技术产品所占比重高达41%,这与针对传统媒体的研究结果相吻合;其次是高技术产品为17%,中、高技术产品比例相加为24%,远低于低技术产品的比重(见表5)。通过数据筛选,对高科技产品的具体产品内容单独分析发现,高技术产品跟Iphone、小米、华为等电子产品以及太阳能、航天航空业、中药等密切相关。

表1 提及品类分布

相较而言,Twitter中低技术产品的提及率高于传统媒体,而中、高产品提及比例不如传统媒体。这可能跟自媒体的用户特性有关。普通消费者在日常生活中对于中国产品的认知更多的集中于诸如服装、玩具等低技术产品,而对中国中高科技产品的接触和使用还有待提高。

4.态度评价与消息来源

在对态度评价与消息来源的交叉分析中,有两点值得注意:其一,消费者的态度评价仍主要受大众媒体报道的影响,无论是哪种评价,大众媒体都是最主要的消息来源;其二,相较于其他态度评价,消极评价中,消费者受人际传播或是消费体验影响的比例略高。这也更进一步显示了大众媒体的议程设置作用和网民传播负面信息的偏好(见图1)。

图1 态度评价*消息来源交叉分析

5.态度评价与传播效率

就不同性质的态度评价的传播效果而言,消极态度的传播率最高。结果显示,态度评价与转发数之间存在显著相关。均值显示,消极态度的转发量最高,商品促销的转发量最低(见表6)。一定程度上说明,中国商户的推销方式和内容还有进一步改进的空间。消极信息的传播效率最高,网民更偏爱负面信息。有问卷调查发现,微博对负面新闻的报道多于传统媒体,人们对负面新闻信息存在偏好,而微博恰恰为人们的这种偏好提供了良好的传播土壤。③美国社会心理学教授罗伊·鲍梅斯特认为,消极的信息、体验和人员会比积极的信息、体验和人员造成更为深刻的影响。④

我们可得出如下结论:网民们受制于“负面偏好机制”,偏爱阅读和传播负面新闻信息,而自媒体裂变式的传播速度更加剧了扩散的速度和范围。作为微博始祖的Twitter,在有关中国产品负面信息的传递方面尤其值得我们重视。

表1 不同态度评价转发数的均值

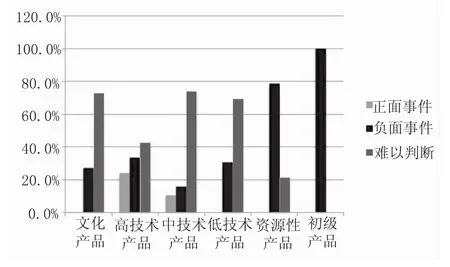

6.态度评价与提及品类分布

在传统媒体的研究中,《纽约时报》对于低附加值、低技术以及文化产品的选材都存在负面事件报道,其中低技术产品和资源性产品出现负面事件最多;持正面态度的报道都集中在中、高技术产品中,见图2。而在Twitter中,军事相关产品的消极评价最高。这可能由于军事相关产品更多的涉及到国家安全。在积极评价中,文化艺术产品、中技术产品的评价最高(见图3)。

图2 《纽约时报》报道中产品和态度评价

图3 Twitter中提及品类*态度评价交叉分析

(二)中国产品态度评价原因

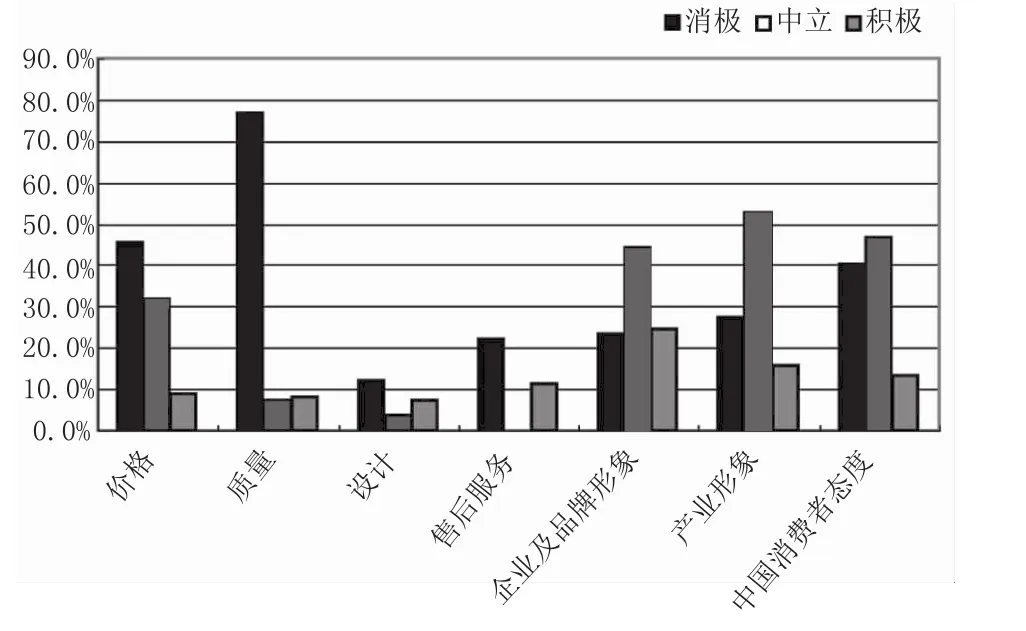

1.产品因素

在消费者所关注的产品要素中,质量因素比例最高,其次为产业形象、价格、设计及企业和品牌形象(见表7)。质量的问题要靠广大出口企业共同努力。这里值得注意的是产业形象,多数外国消费者因为对中国产品的整体了解不够,还停留在过去的印象上,在未来的对外宣传中,塑造中高端产业形象至关重要。企业及品牌形象也是中国产品形象的一个重要来源,要鼓励本国企业像韩国的三星、现代一样走出国门,在发达国家市场塑造优质品牌,起到以点带面的效果。

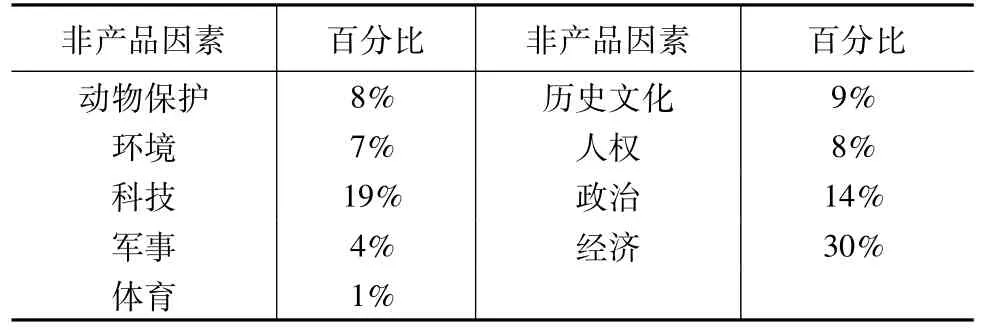

2.非产品因素

就非产品因素而言,经济占比最高(见表8)。由此可见,中国近年来GDP总量升至第二、高新技术不断涌现,对提升中国产品形象是有益的。中国悠久的历史文化对产品形象亦有贡献,如何挖掘传统文化的元素,并将其运用到产品的设计中来值得思考。而政治和人权方面,是造成中国产品负面形象的来源,将来要注意与西方民众的沟通,消除误解。在动物保护和环境方面,则需一步步改善,并将我国政府的努力告之西方民众。

表1 内在线索——产品因素

表1 外在线索——非产品因素

3.产品因素和非产品因素

本研究将影响消费者态度评价的原因分为内部线索(产品因素)和外部线索(非产品因素)两个方面。通过频率分析发现,在态度评价原因上,剔除与评价无关的商品促销信息后,产品因素个案占比57%(表9)。相比来说,产品因素的比重要大于非产品因素,这表明相对品牌来源国等外在线索,产品质量等内在线索显得更为重要。这与潘霁将产品问题归结于不可变外因的出现频率在报纸报道中最高且总以“社会整体问题”方式呈现的结果相反,⑤说明民间口碑更偏重产品本身的因素,而官方口碑则偏重非产品因素。

表1 产品和非产品因素占比

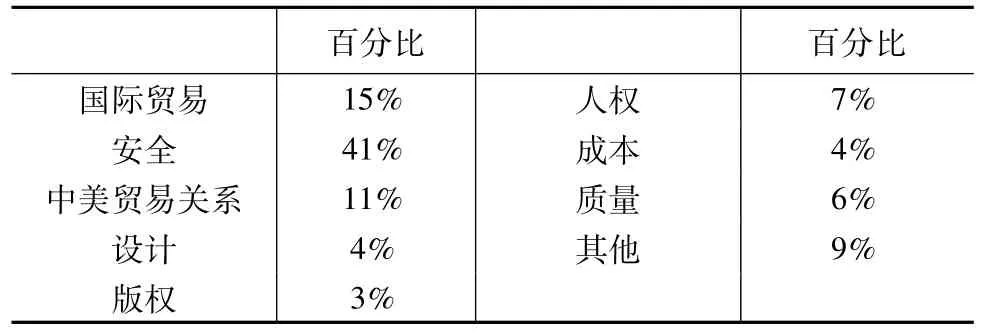

将本研究产品和非产品的具体因素与过去传统媒体的研究进行对比发现:与“中国制造”的相关议题中,产品安全被提及最多。宏观层面上报道关注双方的经贸关系、人权等;微观层面上的报道侧重产品安全、质量和设计等问题(见表10)。而在Twitter中,宏观非产品因素层面集中于经济、科技、政治、历史文化和人权;微观产品层面集中于质量、产业形象、价格、设计和企业/品牌形象。本文发现与传统媒体基本相符,但更突出产业和企业/品牌形象。

表1 1979-2008年美国四家主流报纸“中国制造”相关议题

4.态度评价与产品因素

在态度评价与产品因素的交叉分析中,研究发现:在质量、价格、中国消费者的态度中消极评价比例最高;企业及品牌形象、产业形象、中国消费者态度的积极评价比例最高;产业形象、中国消费者态度、企业及品牌形象中中立态度的占比最高(见图4)。这说明质量和价格是中国产品形象提升的关键产品因素,要做精品,走溢价路线。中国消费者对本国产品的评价也非常重要,如果一个国家生产出来的产品,连本国国民都不满意,试问他国国民又怎会购买呢?从根本上说,给西方人提供好产品、给本国人提供差产品,不是解决之道。先让本国的国民对本国产品有信心,出国旅游时他们就是最佳的产品推销员。

图4 产品因素*态度评价交叉分析

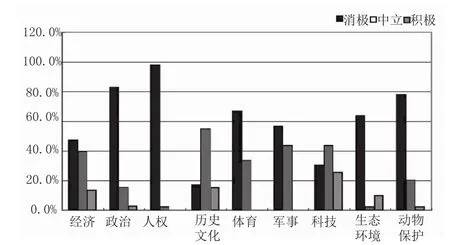

5.态度评价与非产品因素

在非产品因素中,人权、政治、动物保护中的消极评价最高;科技、历史文化和经济中积极评价最高;历史文化、军事和科技中中立评价最高(见图5)。这反映,国外消费者对于中国科技、历史文化以及经济方面的认可,而对于中国的人权、政治和动物保护等问题颇有微词。政府应当在这一方面多下功夫,有些是因为制度文化不同造成的,应该运用西方的逻辑讲述中国的故事,让西方民众了解中国的实际情况。有些是我们确实不足的,比如动物保护问题,应该采取措施,展开政府公关,获得西方民众的认可。

图5 非产品因素*态度评价交叉分析

(三)消费者本身因素对态度评价的影响

1.态度评价与消费者所处时区

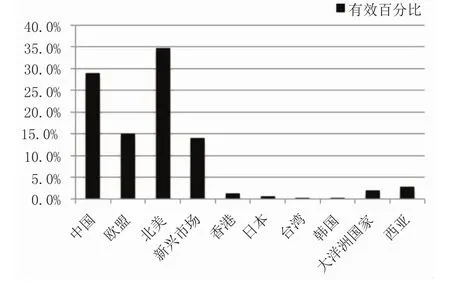

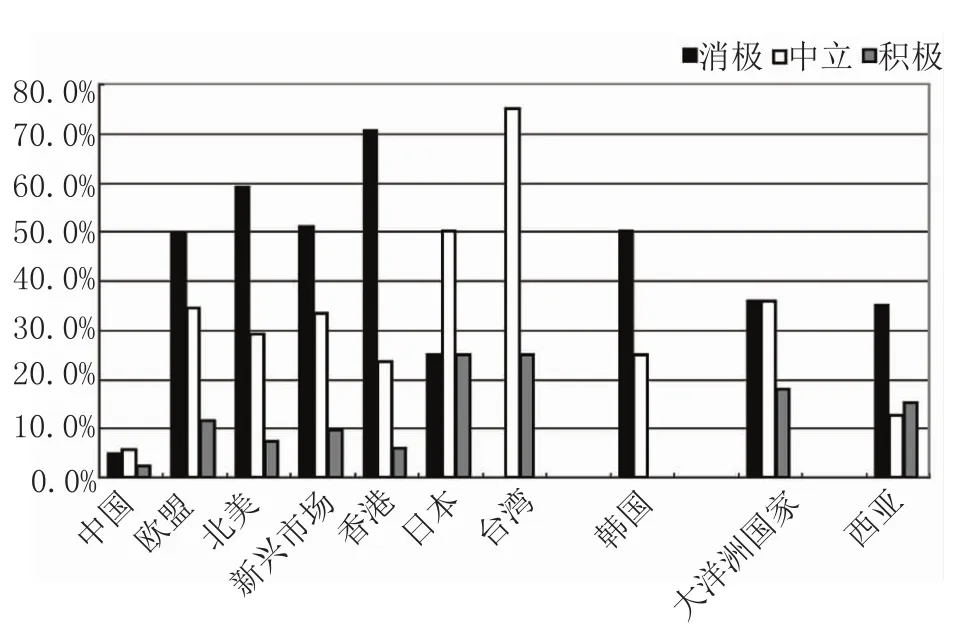

就消费者所在时区而言,在发布与中国产品有关的信息中,北美用户比例最高,这可能跟Twitter是美国公司,其用户多为北美人有关。其次是中国,这与中国用户通过Twitter发布与中国产品有关的网购和促销信息有关(图6)。而在态度评价与所处时区的交叉分析中发现:在Twitter中,中国有关商品促销类的信息比例最高;香港、北美、新兴国家和韩国的消极评价占比都在50%以上;日本、台湾、大洋洲国家和西亚的积极评价比重最高;台湾、日本、大洋洲国家和欧盟的中立态度比重最高(见图7)。

图6 用户所在时区

图7 态度评价*时区分类交叉分析

2.态度评价与消费者本身的态度观点

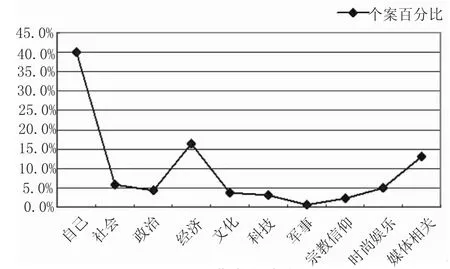

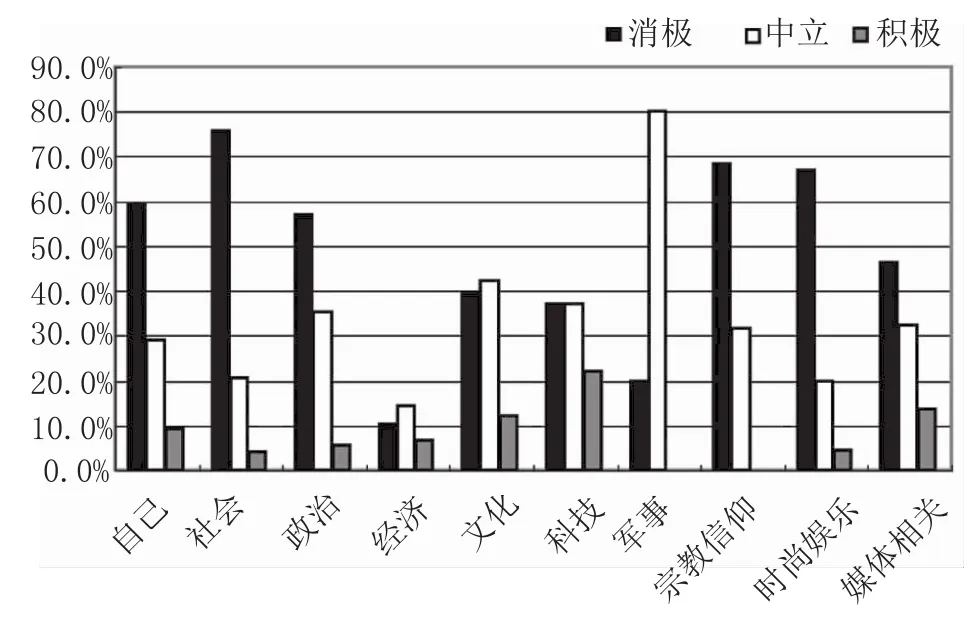

在对Twitter用户的一句话观点解读中,排除商品促销类中国商人的用户样本,对其他用户的分析发现,消费者个人“自己”的介绍、经历、心情、感悟和兴趣比例最高,为40.1%,这与Twitter的媒体特性有关;其次是对经济类信息的关注;再次是跟媒体相关的信息(见图8)。根据结果可推断,关注中国产品的Twitter用户,对经济类的信息比较关注;跟传媒相关的媒体公共账号占有较大的比重,显示传统媒体在Twitter上的议程设置功能依然强大。在消费者个人特质与态度评价的交叉分析中,研究发现对社会、宗教信仰和时尚娱乐比较关注的用户对中国产品的消极评价比例较高;对科技、媒体、文化比较关注的用户对中国产品的积极评价比较高(见图9)。

图8 消费者自我介绍

图9 消费者个人特质*态度评价交叉分析

3.态度评价与用户Twitter使用痕迹

参考新浪微博对“影响力”的官方定义:“影响力”由活跃度、传播力和覆盖度三大指标构成。在本研究中,活跃度由Twitter用户的推文数和用户收藏数这两个指标组成;传播力由该Twitter被转发和收藏数这两个指标组成;而覆盖度则由关注粉丝比和使用总天数这两个指标组成。

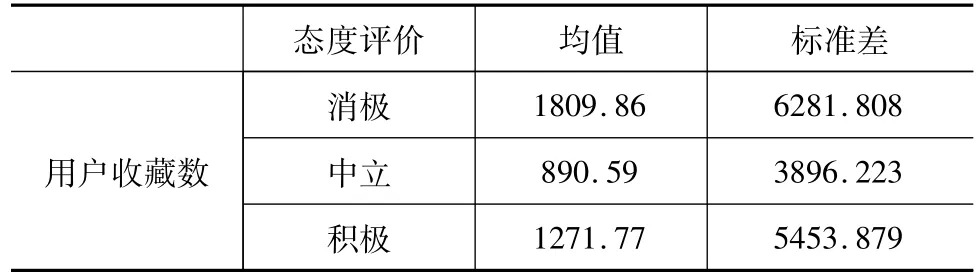

以日均推文数、用户收藏数、该条Twitter转发数、收藏数以及关注粉丝比为自变量,以态度评价为因变量,进行单因素方差分析,发现只有“用户收藏数”对态度评价有显著影响。在表11中,我们可以看出,个人收藏数越高的用户反而对中国制造的态度评价越低。即越是依赖社交媒体获取信息的用户,对中国制造的态度评价越低。

表1 不同态度评价在用户收藏数上的均值

三、总结

1.中国产品感知

相较而言,国外社交媒体用户对中国产品的总体感知更偏负面。具体来说,首先就中国产品态度来源而言,主要从媒体报道而非人际传播/消费体验中获得对中国产品的认知。这可能说明,国外消费者对中国产品的认知大多不是来自自身或周边朋友的消费体验,而是来自大众媒体的议程设置作用。消费者对产品消费体验的评价甚至低于大众媒体的评价。其次,在提及的产品类别上,不同类别存在显著差异。低技术产品占比重依然最高,但高科技产品占比重异军突起,仅次于低技术产品。相比之下,Twitter中有关中、高技术产品的总提及率偏低,低技术产品的提及率偏高,显示对中国产品低端形象的刻板印象依然存在;文化艺术产品、中技术产品的评价更高。最后,不同性质的态度评价传播效果也不同,对中国产品持消极态度的传播率最高,而商品促销类信息的传播率最低。

2.产品感知原因

从内外部线索角度来说,研究显示,对外国社交媒体用户而言,产品质量等内在线索比产品来源国等外在线索影响更大。这恰与传统媒体的研究发现相反。质量、产业形象、价格、设计和企业/品牌形象是影响Twitter用户最大的内在线索,而经济、科技、政治、历史文化和人权/动物保护是影响Twitter用户最大的外在线索。该结论与传统媒体基本相符,二者都发现质量、经济、人权等因素的影响,但相比之下,Twitter用户更强调历史文化、产业和企业/品牌形象的影响。

从消费者自身角度来说,不同目标市场上的消费者对于中国产品感知存在显著差异。本研究已充分说明这一点,在此不再赘言。而从消费者个人兴趣与产品感知的关系来看,提及中国产品的国外消费者对经济类的信息普遍比较关注,而关注中国产品的Twitter用户中,媒体公共账号占去很大比重。在消费者个人兴趣与态度评价的交叉分析中,研究发现对社会、宗教信仰和时尚娱乐比较关注的用户对中国产品的消极评价比例更高;对科技、媒体和文化比较关注的用户对中国产品的积极评价比较高。

以使用痕迹——日均推文数、用户收藏数、该条中国产品相关Twitter转发数、收藏数以及关注粉丝比等为自变量,以中国制造或产品的态度评价为因变量,进行单因素方差分析发现,只有活跃度中的“用户收藏数”对态度评价有显著影响。另有两点发现:一、各类信息主要集中在12-13点的中午时间段,而商品促销类信息则集中于早晨的8-9点之间发布;二、用户收藏数与产品感知存在显著相关,个人收藏数越高的用户反而对中国制造的态度评价越低。如果将个人收藏数设定为用户个人从社交媒体上获取信息的依赖程度的话,越依赖社交媒体获取资讯的用户,对中国制造或中国产品的评价越负面。

四、研究局限与展望

本文是一篇探索性研究,目前尚未有人对国外社交媒体中的中国产品海外形象进行研究。作为一个探索性研究,本文尚有很多缺陷,比如本文仅随机抓取了三个月中数天的数据;抓取关键词可能会遗漏掉一些非常口语化的表达,这些表达也跟中国制造或中国产品有关;社交媒体用户较少提供诸如性别、职业、年龄、收入等人口统计学的数据,因此尚未能就这一角度深入分析用户特征。未来研究可考虑建立社交媒体有关中国制造/产品讨论的常用词表,并对自媒体上消费者的特征进行更细节的描摹等。

注释:

① 信息编码参考:林升栋等:《中国微博活跃用户研究报告》,厦门大学出版社2014年版,第8-10页。

② McCombs,M.E.& Shaw,D.L.,The Agenda-Setting Function of Mass Media,Public Opinion Quarterly,vol.36,no.2,1972,p.176.

③ 苏岩:《论微博对负面新闻信息传播的加速作用——以西安“9·15事件”为例》,《今传媒》,2013年第5期。

④ [美]罗伊·鲍梅斯特:《坏比好更强大》,闾佳译,《新智慧:财富版》,2011年第9期。

⑤ 潘霁、刘晖:《归罪政府与商家:美国主流报纸“中国制造”产品质量问题的报道》,《新闻与传播研究》,2013年第6期。

(作者张敏、宣长春系厦门大学新闻传播学院硕士研究生;林升栋系厦门大学新闻传播学院副院长、教授、博士生导师)

【责任编辑:潘可武】

*本文系国家自然科学基金项目“东西方不同文化思维方式对广告说服的影响:一个自下而上的脉络建构与验证”(项目编号: 71372076)的研究成果。