青山庙揭秘

苏文龙,梁少欢,梁燕娴,郭慈珍

(1.梧州学院,广西 梧州 543002;2.3.4.梧州市长洲区党委宣传部,广西 梧州 543002)

青山庙揭秘

苏文龙1,梁少欢2,梁燕娴3,郭慈珍4

(1.梧州学院,广西梧州543002;2.3.4.梧州市长洲区党委宣传部,广西梧州543002)

[摘要]青山庙是泗化洲最著名的庙宇。根据现存史料,考证得青山庙始建于南朝(424-454年),其可考建庙历史之悠久、可查庙产数量之多,都超过乾隆版《梧州府志》记载梧州府五邑的众多古庙。

[关键词]宗教文化;泗化洲;青山庙

Kew words: Religious culture; Sihuazhou; Qingshan Temple

一、青山庙的建筑规模

广西壮族自治区梧州市长洲镇泗洲村(古称泗化洲)距梧州市中心约10千米,青山庙位于泗化洲南岸河边。现存明代史料记载重修庙宇的过程,其准备工作始于嘉靖辛卯年(1531年),人们在隔河对岸的原始森林(今长洲水利枢纽船闸一带)采伐了数十株粗大的“格木”,在“石良角”采凿了一批花岗岩石材,在“瓦塘顶”设窑特制一批厚砖大瓦,于嘉靖三十三年(1554年)秋兴工,嘉靖三十四年(1555年)竣工。

古代青山庙雕梁画栋,富丽堂皇。阶前的两头石狮威武雄壮,庙前广场延伸到河边。河边有一座用赤砂岩条石筑成的码头,码头顶有一座巍峨宏伟的牌坊。牌坊上镶嵌两块赤砂岩石雕牌匾“中流砥柱”与“青山庙”。牌坊旁边有一座始建于乾隆十八年(1752年)的大戏台。

青山庙有三进,前殿与中殿的花岗岩石墩托起10多条方形石柱和硬木圆柱,榫卯结合的梁柱与高墙紧紧相连,莲花斗拱把瓦面高高托起,瓦脊上1米高的“双龙戏珠”生动活泼。中座瓦脊上是制作精美的状元街,众多人物雕塑得栩栩如生。状元街上方有两条巨龙腾云驾雾,昂首争抢一颗金光耀眼的大宝珠。前殿大门由厚重的格木板榫卯结合拼成,只有门环镶嵌着闪闪发亮的粗大铜钉。前殿有直径1米多的牛皮大鼓,中殿有哼哈二将与数百斤重的大铁钟,后殿供奉“五位朝官”与怀德社五相大王。

前殿与中殿之间有一个宽敞的“天井”,左右两边都有突出围墙外部的厢房,西厢房是明清两代著名的“泗化社学”,东厢房是古代致仕官员“设帐乡邦”的教学场所。中殿与后殿之间也有东西两个厢廊与“天井”,东“天井”有一个专用于焚烧“衣纸”的大铁鼎,西“天井”有一个观赏乌龟的浅水池。两个厢廊连通中后两殿,后殿右边有一个厨房。青山庙三座大殿的主体建筑面宽16.1米,纵深50米,共800多平方米,加上厢房、厨房、牌坊、戏台、码头等附属建筑500多平方米,建筑面积合计1300平方米。计入庙前广场900平方米,青山庙的占地面积是2200平方米。

1950年以后,古代史料几乎被焚毁殆尽。1956年春,青山庙神像被焚。1958年秋,青山庙大戏台被拆。1966年夏,高大的牌坊被毁。1969年冬,青山庙被夷为平地,砖瓦被用来修建某生产队的养猪场,石梁、石柱被用于砌筑“农业学大寨”的洲尾菜地。1970年夏,“格木”制作的梁、柱、斗拱、门框、门扇由两艘货运大船运到广州造船厂论斤卖(总重8万多斤,每斤1.5元),笔者曾是当年把这些“格木”良材运载到广州贱卖的撑船郎,见证了古代史料所说的格木“质坚如铁,千年不坏”。

近年来,泗洲村民寻回部分石墩、石梁、石柱,在旧地基上分别于1988年、1995年、1998年建成现代青山庙的前、中、后三殿。但早已被焚毁的乡村史料不可再生,青山庙就留下了许多难解之谜。

二、明代石碑与清代县志

青山庙原有唐碑与明碑。古代碑文惜墨如金,唐碑既已说明青山庙始建年代,明碑就不说始建了。后来唐碑字迹模糊了,青山庙始建年代就成为难解之谜。如今唐碑已遗失,两块明碑简介如下。

其一是罗清撰文的明碑,简称罗碑,即嘉靖三十四年(1555年)《重建彩装圣像修理社宇改砌桥路起造坊牌记》:“自古传流唐朝殿被火灾,忽得五神显现,救焚而扑灭矣。”其后庙宇“年久朽坏。辛卯之年,洲人推举主缘陈德照李法现共同修理。”这里说唐朝已有青山庙,唐朝殿被火灾之后首次重修庙宇。

其二是李灜撰文的明碑,简称李碑,即嘉靖三十五年(1556年)《青山庙重建坊牌桥路记》:“余里有庙曰青山者,庙食之神其灵传自李唐之世,里人相继以崇厥祀,庙宇巍然,古树森然,真一方之胜也!甲乙之纪,里人复增大其规模。”“后先相继,以华其宇。”“主是事者,曰陈君德照,李君法现。”

以崇厥祀,即扩建此庙;甲乙之纪,即嘉靖甲寅、乙卯年。这里有“后先相继以华其宇”的两个“里人”,即“以崇厥祀”的唐代乡人,与“复增大其规模”的明代乡人。“庙食之神”有原祀与改祀两解,李碑也有两解:甲解是唐朝始建庙,原祀唐代神灵;乙解是唐朝扩建此庙,改祀唐代神灵。由于唐代乡人也是扩建此庙,因此联系前后文意,可以排除李碑甲解,则李碑乙解就无关始建了。

同治版《苍梧县志·卷七·坛庙》[1]:“青山庙在泗化洲,建无考。有唐碑,字灭。”该县志的首任纂修罗勳是嘉庆己卯科(1819年)的泗化洲举人。罗家与青山庙相邻,罗勳曾反复考察青山庙明代石碑,知道碑文无关始建,于是断言青山庙“建无考”。

罗勳(1790-1854)治学严谨,曾谆谆教导后人:“夫无确据者,不可罔意为之增;而有的见者,亦不可略而失之也。”可以断言,若无新史料,则“无确据”不能推翻县志“建无考”的结论。某些学者仅凭李碑“庙食之神其灵传自李唐之世”,便著书立说“青山庙始建于唐朝”,就治学不严谨了。

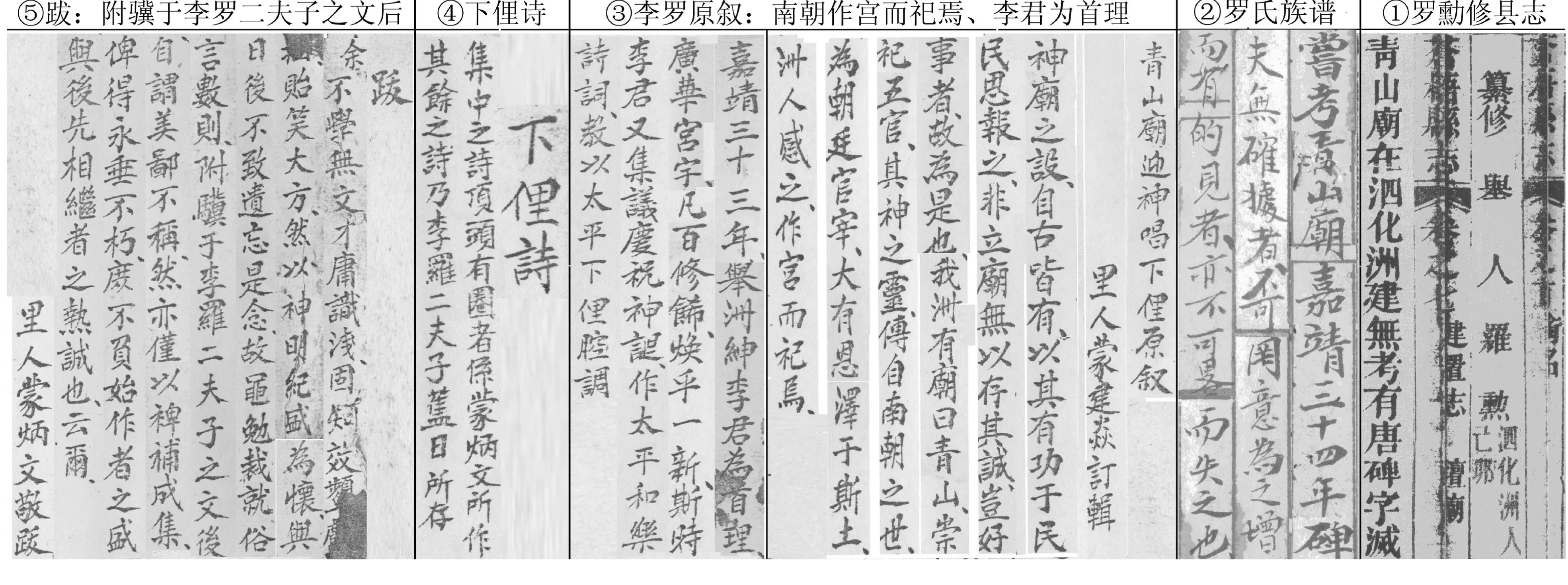

资料1 ①②罗勳修县志与族谱;③南朝洲人作宫而祀焉;④李罗二夫子作下俚诗;⑤附骥于李罗二夫子之文后。

三、青山庙始建年代之谜

有新的史料可解开若干历史谜团。其中蒙敬杰(字建焱,号炳文、熙三、熙玉,1867-1954)在清光绪二十八年(1902年)“订辑”的下俚歌书,即《上元节泗化洲乡例原谱》,简称清钞本。

首先指出清钞本保存有明代史料。清钞本的资料1之④说:“《下俚诗》顶头有圈者系蒙炳文所作,其余之诗乃李罗二夫子旧日所存。”资料1之⑤说:“余不学无文,才庸识浅。固知效颦献拙,贻笑大方。然以神明纪盛为怀,与日后不致遗忘是念,故黾勉裁就俗言数则,附骥于李罗二夫子之文后。”这里所说的“李罗二夫子”就是《下俚诗》的原作者。

资料1之③说“嘉靖三十三年,举洲绅李君为首理”“作太平和乐诗词,教以太平下俚腔调”;罗碑说“推举主缘陈德照、李法现”;李碑说“主是事者,曰陈君德照,李君法现”。这里“首理”“主缘”与“主是事者”都是明代维修青山庙的主持人,由此即可断言:“李罗二夫子”就是李法现与罗清。

李法现与罗清合著的下俚歌书简称明钞本,其中有一篇李罗原作的序言,即《青山庙迎神唱下俚原叙》,简称《李罗原叙》。明代嘉靖比清代同治早三百多年,唐碑尚未“字灭”,因而《李罗原叙》保存了唐碑史料的精华(资料1之③):

“神庙之设,自古皆有。以其有功于民,民思报之,非立庙无以存其诚,岂好事者故为是也。我洲有庙曰青山,崇祀五官,其神之灵传自南朝之世,为朝廷官宰,大有恩泽于斯土,洲人感之,作宫而祀焉。”

这里明确地说南朝的洲人始建青山庙,崇拜五位朝官。查阅史料,南朝只有“冠冕一时”的元嘉五臣著称于世。《宋书·列传第十八·谢弘微传》[2]说:谢“与王华、王昙首、殷景仁、刘湛等,号曰五臣”,他们辅佐宋文帝刘义隆开创元嘉之治。《宋书·列传第五十二·良吏传》[2]:“区宇宴安,方内无事,三十年间,氓庶蕃息,奉上供徭,止于岁赋……民有所系,吏无苟得,家给人足……凡百户之乡,有市之邑,歌谣舞蹈,触处成群,盖宋世之极盛也。”时逢盛世,洲人感之,作宫而祀焉,因而始建青山庙。

南朝可为生人立祠吗?青山庙原祀“传自南朝之世”的元嘉五臣,后世会改祀“传自李唐之世”的唐代五神吗?

答案是肯定的。明清之际著名学者顾炎武《日知录集释·卷二十二·生祠》[3]:“(西汉)石庆为齐相,齐人为立石相祠……此后世生祠之始。今代无官不建生祠,然有去任未几而毁其像、易其主者。”这里“无官不建生祠”说明建生祠的普遍性,“易其主”即改祀神灵。《汉书·卷七十一·于定国传》[4]:“父于公为县狱吏,郡中为之立生祠,号曰于公祠。”

后世改祀神灵者不胜枚举。同治版《苍梧县志·卷十七·外传纪事上》[1]:唐太宗贞观“八年(634年),诏襄州都督尉迟敬德南巡,问民疾苦。民感其德,立庙以祀之。”《苍梧县志·卷七·坛庙》[1]:“国公庙,本金牙庙,在府城东,祀唐尉迟敬德。梧城旧有尉迟敬德庙,太守周任改祀三子。”所谓“三子”,就是西汉伏波将军路博德、东汉伏波将军马援、北宋武襄将军狄青(资料2之⑥省略这些注释)。

综合明钞本、罗碑、李碑等重要信史,即得结论:青山庙始建于南朝元嘉年间(424-454年),原祀元嘉五臣。唐朝扩建此庙后改祀唐代五神。

四、青山庙改祀唐代五神之谜

为什么青山庙要改祀唐代五神?为什么罗碑说“五神显现”?为什么李碑说“庙食之神其灵传自李唐之世”?为什么世代相传的口碑说“五圣巡游泗化洲”?以下史料可以解开这些谜团。

泗化洲百岁老人陈灿才(1914-2014)曾撰文记录世代相传的口碑说:“李唐朝代,李渊执皇位登仙后,其子李世民继位为唐皇,追认其父为太上皇,封五官为五相侯王。而各官职,则大爷名徐茂公,做军师,二爷名魏征,做承相,三爷名秦琼即秦叔宝,做元帅,四爷名程咬金,做元帅,五爷名尉迟恭,做元帅。举义兵,为三年混世魔王,程咬金升殿称帝。五官系结义兄弟,均为开国元勋。清官功臣,心存君国,除暴安良,万民敬仰,建庙塑像记念之。”(见资料2之⑧《五位朝官简史》)

古代先民的历史知识来自通俗小说,上述口碑与史实有差异。史载,李世民在“玄武门之变”之后登基称帝,后世称为唐太宗。唐高祖李渊当了九年太上皇,并非追认。唐太宗开创了“贞观之治”(627-650年),命画师绘24个功臣像悬挂于凌烟阁,名列第四郑公魏征,第七鄂公尉迟敬德(尉迟恭),十九卢公程知节(程咬金),二十三英公李世绩(原名徐世绩,字懋功,通俗小说称为徐茂公),二十四胡公秦叔宝(秦琼)。五人位列公爵,均未封王。

一般口碑未必可信。但泗化洲口碑有世代相传的下俚歌相伴,所形成的集体记忆非常稳固,非一般口碑可比。若辅以其他史料,则重大事件可信,细节可能有差异。例如资料2之⑦的下俚歌唱道:“五圣功勋日月明,宏敷惠泽被群生。风调雨顺星平泰,物阜民丰四境宁。”相应口碑说“五圣巡游泗化洲”,资料2之⑥说“唐代五神”之一的尉迟敬德曾经南巡梧州,可见口碑涉及的重大事件并非毫无根据。笔者即将撰文发表“贡品荔枝下俚歌”的史料,支持“尉迟敬德巡游泗化洲”的说法。

据《三教源流搜神大全》[5]说,秦王李世民登基称帝之后,晚上噩梦不断,经常听到鬼魅呼叫,便让秦琼、尉迟恭夜间守卫宫门才能安眠。李世民怜惜二将每晚熬夜太辛苦,便诏令画工绘制二人画像张贴在门口驱邪。这个故事传到民间,秦琼、尉迟恭就成为家喻户晓的门神。

唐朝国运昌隆,贞观之治远胜于元嘉之治,人们早就想扩建庙宇、改祀神灵了。扩建庙宇众望所归,改祀神灵非同小可,有过硬理由才能服众。罗碑说“五神显现扑灭火灾”,口碑说唐朝殿被火灾时,人们看见门神秦琼、尉迟恭等在云端中洒下甘霖,一场大雨扑灭火灾。有此口碑,改祀神灵就顺理成章了。

李碑的作者李瀛是泗化洲古代著名才子,他的文章行文流畅,但别出心裁以致难倒低水平的读者。例如碑文有“自夫人心弛而庙事废”之句,这里“夫人”二字不能连读,难倒了不懂“夫”字是文言虚词的读者。又如把改祀神灵说成“庙食之神其灵传自李唐之世”,读者断章取义就会产生误解。

资料2 县志与口碑·青山庙与唐代五神

五、青山庙的庙产之谜

古庙香火鼎盛,必然信众多、捐款多、庙产多,因此说到香火鼎盛,只须考察其庙产,或者年收益。不妨用有庙产的名寺作为参照物。

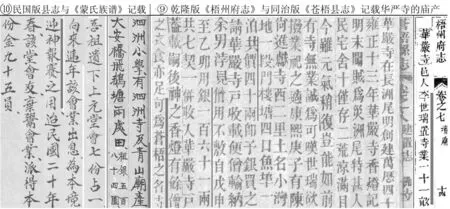

在同治版《苍梧县志·卷八·佛寺》[1]记载的古庙中,被称为“苍梧之名寺”的不多,记载庙产的更少,只有华严寺既是名寺又有庙产(资料3之⑨):康熙庚子(1720年),有人变卖田地“共价四十两”,李世瑞“即予银买之请华严寺户收载”;雍正戊申至乙卯年(1728-1735年),李世瑞之子李渤“自用银一百六十一两”再买一些田地捐献给华严寺,此后“神之香灯有余,僧之衣食亦足,可为苍梧之名寺。”由此可知,号称“苍梧之名寺”的华严寺在清代有价值201两白银的庙产。乾隆版《梧州府志·卷七·坛庙》[6]则把这些寺庙产统一记为“李世瑞置业11亩”。

在正常年景,古代每亩田一年两造大概生产稻谷500斤,田租通常是业主与佃户各半,因此华严寺11亩田的年收益大概是2750斤稻谷,按《大清会典》“一米二谷”[7]33的比例计算得1375斤大米,即大米8.6石(“石”读“担”,《大清会典》规定南方大米每石160斤[8]67,合今天177斤)。从清代到民国币制改革前,上述折算方式不变,即得华严寺的每年收益大概是8.6石大米,丰年稍多,歉年减少。

资料3 青山庙与华严寺的庙产

再考察青山庙的庙产(资料3之⑩)。青山庙香火鼎盛,平时的香灯钱供养“庙祝公”卓卓有余,每年庙会还有富商臣贾的大笔捐赠。这些香灯钱与临时捐赠不可预估,我们仅计算如下两项稳定的收益。

清末,泗洲寺被改建为泗洲小学堂,青山庙与泗洲寺的庙产就成为校产。苍梧县政府在1934年清理各地校产,民国版《苍梧县志》(1)说:“泗洲小学有泗洲寺及青山庙产大安桥、飞鹅塘两处田,租银五百八十四元。”这里把泗洲寺及青山庙产混为一谈。据文献[8]的分析,青山庙大概只占租银584元的三分之一,则青山庙每年的田租收入约为200元。本文的“元”均指银圆。

近年发现蒙建焱编纂的《蒙氏族谱》说:“吾祖遗下上元堂会七份占一,向来递年该会业出息,为本境迎神报赛之用。迨民国二十年春,该堂会友弃鬻会业,派得本份金九十五元。”其中“上元堂”是一个放贷赢利的民间组织,由蒙家始祖蒙思吾创立于嘉靖(1522-1567年)末年。虽然上元堂的股金是股东家族所有,但其放贷利息专用于“迎神报赛”(青山庙会),这样的放贷收益非常稳定,故可视为青山庙的庙产。蒙家拥有本份金95元,占上元堂股金的七分之一,则上元堂的总股金应为665元。古代堂会放贷短期赢利的月息是三分息以上,按月息3%计算,则年息为36%,即上元堂每年收益239.4元。

青山庙第三项收入是各地大财主和虔诚信众的临时捐款,每年庙会的临时捐款不少于300元。以上三项年收益共计740元。据史料“长沙等中等城市粮价每石单价”[8]73说,民国二十二年(1933年)长沙粮价(回落)每石5.4元,民国二十三年(1934年)长沙粮价(回升)每石6.31元,两者平均为每石5.85元。假设当年梧州周边地区也是这个粮价,则青山庙年收益740元可购买为大米126石。

综上所述,青山庙年收益(大米126石)是华严寺年收益(大米8.6石)的十多倍,可见青山庙香火鼎盛,远远超过“苍梧之名寺”华严寺。

六、青山庙在三洲两岸的影响之谜

在三洲两岸众多古庙之中,谁也不是谁的分支,但青山庙例外。据初步调查,三洲两岸至少有19座青山庙,当地人说是泗化洲青山庙的分支。外乡人羡慕泗化洲社会和谐,人才辈出,因而也建青山庙,希望本地也像泗化洲那样人才辈出。由此可见,泗化洲青山庙非比寻常。这19座青山庙有如下三类。

(1)9个村落古代原有10座青山庙,近年重修的有如下9座:泗化洲、泗恩洲、白沙、莲塘、福传、大坪、保村、念村、高旺。高旺古代原有两座青山庙,如今重修其一。

(2)林水镇毕村古代曾有青山庙,今未重修。

(3)据民国版《苍梧县志》记载(资料4),有8间小学以青山庙为校址,或者校产有青山庙的庙产:平政乡的华山小学、青养小学、上地小学、兴福小学,平乐乡的尚中小学,以及中堡、下堡、都勘的小学,由此可知在民国初年当地曾有青山庙。这些青山庙被拆毁后至今未重建。

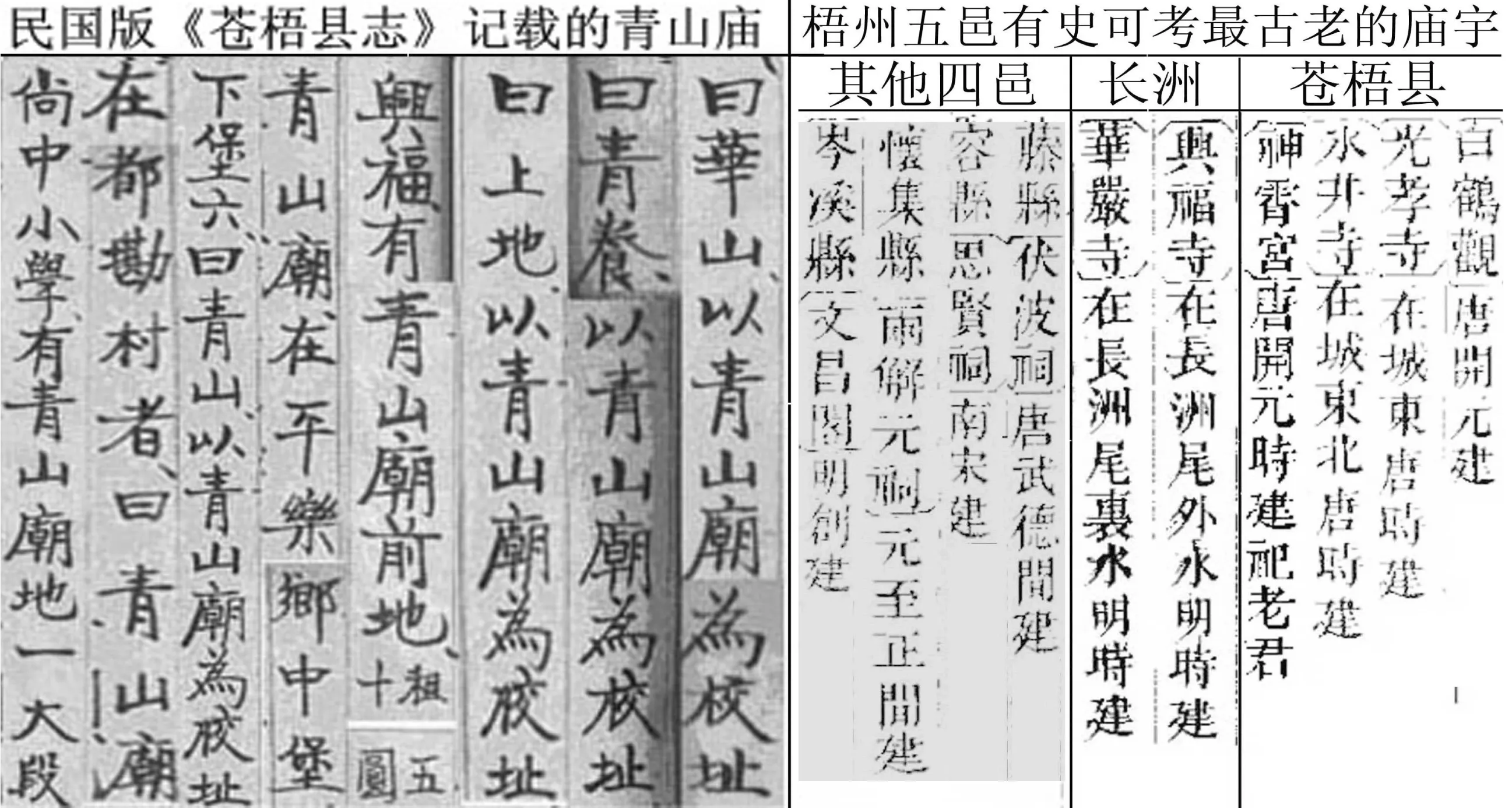

资料4 左为民国版《苍梧县志》记载的青山庙,右为乾隆版《梧州府志》记载梧州府五邑的古庙

七、泗化洲古庙历史之悠久,堪称梧州府五邑之冠

古代兵荒马乱,老百姓深受其害。例如资料3之⑨说:“明末闯贼为灾,洲尾特甚,人民宅舍,十仅存二,荒凉满目。”梧州城乡的许多古迹文物来不及载入史册就被圮毁了。乾隆版《梧州府志·卷七·坛庙》[6]记载(资料3),梧州府五邑(苍梧、藤县、岑溪、容县、怀集)始建于唐代的古庙宇屈指可数,其中白鹤观、光孝寺、冰井寺、神霄宫、伏波祠都是有史可考的最古老的庙宇。由此即可断言:始建于南朝的泗化洲青山庙历史之悠久,堪称梧州府五邑之冠。

兵荒马乱的年代,周边乡村的古迹文物“十仅存二”。泗化洲堪称世外桃源,众多古迹文物一直保存到近代[7]。时逢盛世,这些文化遗产弥足珍贵。青山庙历史悠久,拥有申报国家级“文物保护单位”的实力。下俚歌(即“下里巴人”)早在唐代就与青山庙会结缘,独具特色而蕴含申报国家级“非物质文化遗产”的魅力。但长期以来,这些文化瑰宝养在深闺人未识,成为“沧海遗珠”。近年来,笔者在报刊上发表了100多篇文章,撩开了青山庙与下俚歌的神秘面纱,引起社会关注。现在上级政府投入巨资打造泗洲岛旅游名村,昔日的“沧海遗珠”成为文化瑰宝。假以时日,这里众多的文化遗产必将令世人刮目相看。

注释:

(1)民国版《苍梧县志》由(民国)李衡宙总纂,(何虚中手抄本)珍藏于梧州市图书馆。

参考文献:

[1]李百龄总修,罗勲、严寅恭纂修,王楝续纂.苍梧县志[M].同治十三年(1874年)出版.2010年,苍梧县志编纂委员会办公室编校,南宁市开源彩色印刷有限公司影印.

[2](梁)沈约.宋书[M].北京:中华书局,1997.

[3](清)顾炎武.黄汝成集释,日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[4](汉)班固.汉书[M].(唐)颜师古,注.北京:中华书局,1962.

[5]佚名.三教源流搜神大全[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[6](清)吴九龄修,史鸣皋纂.梧州府志[M].现存乾隆刻本、同治十三年(1873年)凤台书院重刻本、1976年台湾成文出版社影印本.

[7]黄冕堂.中国历代粮食价格问题通考[M].山东:齐鲁出版社,2008.

[8]苏文龙.泗洲寺探微[J].梧州学院学报,2015(4).

梁少欢(1974-),女,广西梧州市人,梧州市长洲区委宣传部副部长、社科联主席,研究方向:历史文化。

梁燕娴(1989-),女,广西梧州市人,梧州市长洲区委宣传干部,研究方向:历史文化。

郭慈珍(1946-),女,广西梧州市人,研究方向:历史文化。

(责任编辑:高坚)

Demystification of Qingshan Temple

Su Wenlong1, Liang Shaohuan2, Liang Yanxian3, Guo Cizhen4

(1. Wuzhou University, Wuzhou 543002, China;2.3.4. Propaganda Department of the CPC Committee of Changzhou District, Wuzhou City, Wuzhou 543002, China)

Abstract:Qingshan Temple is the best-known temple in Sihuazhou. A textual research based on the existing historical data reveals that Qingshan Temple was built during the Southern Dynasty (424-454 A.D.). The length of its history and amount of its possessions exceed those of all the other temples in ancient Wuzhou which are recorded in Wuzhou Annals.

收稿日期:2015-12-10

[中图分类号]G122

[文献标识码]A

[文章编号]1673-8535(2016)01-0001-08

[作者简介]苏文龙(1947-),男,广西梧州市人,梧州学院研究员,梧州市历史文化研究会副会长,研究方向:组合数学与图论、历史文化。