神龙政变与中宗朝政局关系研究

王兰兰

(西安文理学院长安历史文化研究中心,陕西西安 710065)

神龙政变与中宗朝政局关系研究

王兰兰

(西安文理学院长安历史文化研究中心,陕西西安710065)

摘要:神龙政变是李显、李旦与太平公主兄妹联合发动的改周复唐的政变,矛头直指武则天。正因为如此,导致政变后统治阶级内部矛盾丛生,中宗朝争权斗争持续不断。一方面,为巩固皇权,中宗着力培植势力集团,导致武三思、韦后专权,武氏、韦氏等外戚干政;另一方面,中宗与相王李旦和太平公主的矛盾趋于表面化,反映在五王被贬、太子重俊发动景龙政变及上官婉儿政治立场转换等诸多方面。神龙政变的遗留问题不仅影响了中宗朝的政局,甚至对睿宗朝政局仍有影响,直到玄宗即位,权力归一,唐朝中央统治集团的斗争才归于平静。

关键词:神龙政变;中宗朝局;兄妹争权

PDF获取: http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspxdoi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2016.06.022

神龙元年(705)正月发生于洛阳的政变,倾覆了武周政权,李唐王室重回权利之巅。虽然正史中多称当时武则天病重,为防止张易之、张昌宗兄弟篡权,张柬之、桓彦范、敬晖、崔玄暐、袁恕己等五位大臣策动了政变。政变成功后,他们因功都被封王,称“五王”,政变也被称为“五王政变”。但这种记载并不能完全反映历史真相,拙文《五王政变名实考》曾就政变之实际目标与策划者进行了讨论,认为:五王是政变的先锋,是名义上的政变策划者,背后主谋是李显、李旦、太平公主三兄妹,他们是政变的最大获益者,政变目标是二张兄弟的后台武则天。换言之,五王与二张斗争的表象之下,实际隐含着李唐皇室李氏三兄妹与他们的母亲兼大周皇帝武则天的较量。政变后,中宗二次登基,政变的刀光剑影已成过去,但勾心斗角的政治斗争却拉开了序幕。

一、中宗集团的形成

李氏兄妹三人合作打下了天下,坐天下却只能是中宗李显一人。如果他信任自己的弟、妹,相王与太平公主也能明确自己的身份,谨守分寸,双方自可相安无事;倘若有一方超越了界限,平衡就会被打破。遗憾的是,中宗兄妹并没能同甘共苦。

中宗前半生经历了起伏跌宕,被流放均州、房州等地十四年之久,如今朝中没有深厚的根基,对第二次称帝有如履薄冰之感。而其弟相王李旦先后接替皇位、担纲皇嗣,在他身边,聚集了很强的政治力量,复位天子的李显岂能没有危机感?当年,就是这个弟弟在自己被废后继任大唐国君。现在,自己失而复得的一切会不会是黄粱一梦?这个弟弟可以是政变的同盟军,但也可能是自己的替代者。既然有前车之鉴,政变成功后的中宗自然会产生一定的防范意识和先下手为强的想法,建立自己的势力集团乃当务之急。

东宫旧臣自然是第一选择。

神龙政变后,中宗将曾任太子左庶子的韦安石召回,升任中书令,封郧国公,赐实封三百户,不久改任户部尚书、侍中。中宗和韦后曾在正月十五日夜,亲幸韦宅,厚加赏赐。[1]卷92,2956-2957又召曾任太子右庶子的唐休璟,拜为辅国大将军、同中书门下三品,封郡公。不久,拜为尚书右仆射,再迁中书令。又以东宫旧官,赐实封三百户,封宋国公。[1]卷93,2979-2980魏元忠,原为东宫左庶子,中宗即位,立即召其回京,拜为侍中、同中书门下三品。[1]卷92,2952-2953豆卢钦望因曾为东宫旧臣而受到重用,“中宗即位,以钦望宫僚旧臣,拜尙书左仆射、知军国重事。”[1]卷90,2922杨再思也以东宫旧臣得进,“中宗即位,拜户部尚书,兼中书令,转侍中,以宫僚封郑国公。”[1]卷90,2919祝钦明也是因这种身份升至宰相,他长安元年为太子率更令兼太子侍读,次年,迁太子少保。中宗即位,“以侍读之故,擢拜国子祭酒、同中书门下三品。……累封鲁国公,食实封三百户。”[1]卷189下,4965

外戚是中宗信赖的另一支力量。

武周时期,李显的三个女儿与武氏结亲,永泰公主嫁武承嗣子武延基,新都公主嫁武则天兄子武承业之子武延晖,安乐公主嫁武三思子武崇训。[2]卷83,3652-3654政变后,武氏作为中宗外家与亲家,受到礼遇。其中,武三思既是中宗亲家,又曾在李显被召回重立为太子后,充当太子宾客,因此更是气焰熏天。神龙元年二月,诏以“特进、太子宾客、梁王武三思为司空、同中书门下三品,加实封五百户,通前一千五百户。”[1]卷7,137武则天在位时所封其他武氏诸王,虽多降为国公、郡公,但仍算受到厚待,当时直臣宋务光、苏安恒上书劝谏,但“帝不悟”。[2]卷206,5838其实,不是“不悟”,而是有意为之。张柬之曾慨叹政变时不杀武三思之悔,曰:“主上畴昔为英王时,素称勇烈,吾留诸武,冀自诛锄耳。今事势已去,知复何道。”[1]卷91,2933这常被视为张柬之的自我开脱,其实还反映出李氏兄妹与武氏有千丝万缕的联系。他们主持的政变原本并没有诛除诸武的打算,而且他们当时团结一心,谁也未预料到成功后,基于人性基础上的兄妹联盟的发展变化趋势。中宗势单力薄,即位后,为了在三人联盟中取得绝对控制权,武氏是合适的政治伙伴。神龙年间,武三思为首的武氏外戚权倾朝野,终致祸乱,景龙元年(737),太子重俊发动政变,诛杀武三思。

中宗也优宠韦后亲属,“内外封拜,遍列清要”。[1]卷51,2172韦皇后的父亲和四个兄弟都早卒,故韦后对族人大肆封官。韦温,韦后从父兄,神龙中累迁礼部尚书,封鲁国公。韦温弟湑,左羽林将军,封曹国公。韦后一个妹夫陆颂为国子祭酒,另一个妹夫冯太和为太常少卿。冯太和卒,韦后这个妹妹又嫁嗣虢王邕。韦湑子捷,娶成安公主,韦温从祖弟濯,娶原嫁王同皎的定安公主,皆拜驸马都尉。景龙三年,韦温迁太子少保、同中书门下三品,仍遥授扬州大都督。韦温等“既居荣要,熏灼朝野,时人比之武氏”。[1]卷183,4744韦承庆、韦嗣立与韦后同宗,也先后受到重用。曾与二张亲善,神龙初被贬官的韦嗣立神龙初被召回,任黄门侍郎,转太府卿,后被用为修文馆大学士,其兄韦承庆也由于素附二张,在神龙初被贬,但岁余即被召回,官至黄门侍郎。[2]卷116,4230-4231二人都担任了品级很高的清官。

曾建议武则天传位于子的武周旧臣也深得中宗信任。如张锡在久视初年为相,建议武则天召回李显,他后来因故被流贬,神龙中,却“累迁工部尚书,兼修国史,东都留守。”[2]卷113,4188他当是在神龙政变后被重新启用。《全唐文补遗·千唐志斋新藏专辑》收有其墓志,称“中宗即位,纶旨追还”。看来,武周朝曾支持自己的官员,都是中宗新王朝倚重的力量。

甚至一些曾投靠二张的政治投机分子,也成了中宗争取的力量。如神龙政变后,朝官房融、崔神庆、崔融、李峤、宋之问、杜审言、沈佺期、阎朝隐等几十人皆因依附张易之、张昌宗兄弟而被贬官外放,但他们大多又先后被召回。景龙二年,设修文馆大学士四员、直学士八员、学士十二员,李峤为大学士,宋之问、杜审言、沈佺期、阎朝隐为直学士。[2]卷202,5748刘宪也是亲附二张的官员,神龙初曾被贬官,但随后又受到了中宗的重用。“神龙初,坐尝为张易之所引,自吏部侍郞出为渝州刺史。俄复入为太仆少卿,兼修国史,加修文馆学士。”[1]卷190,5016新出土唐刘宪墓志曰:“左授渝州刺史。……有顷降敕,驿骑追还,拜太仆少卿兼修国史,俄除兵部侍郎。微婴风瘵,固求闲逸,转工部侍郎。未几,复迁兵部侍郎。朝廷惜其才器之博,嘉其退让之风,拜秘书监、修文馆学士。”[3]81史传与墓志可互相参证。

二、五王被贬的深层内涵

对相王与太平公主,中宗表面上非常尊重。神龙元年,“以并州牧相王旦及太平公主有诛易之兄弟功,相王加号安国相王,进拜太尉、同凤阁鸾台三品;公主加号镇国太平公主,仍赐实封,通前满五千户。”相王很有自知之明,乃“固让太尉及知政事”,而中宗也未坚持,“遂从其请”。[1]卷7,137比起相王的谦让,太平公主则高调得多。史载:“韦后、上官昭容用事,自以谋出主下远甚,惮之。主亦自以轧而可胜,故益横。于是推进天下士,谓儒者多窭狭,厚持金帛谢之,以动大议,远近翕然向之。”[2]卷83,3650

但中宗加强皇权的做法势必打破兄妹三人组合的平衡。神龙年间,中宗“受上官昭容邪说,引武三思入宫中,升御床,与后双陆,帝为点筹,以为欢笑,丑声日闻于外。”[1]卷51,2172中宗其实成了武韦的靠山。从感情上说,相王与太平公主可以接受中宗掌权,却无法容忍武韦势力的膨胀;从实际利益上说,武韦势力的抬头,势必损害相王与太平公主的权益,引起他们的不满。最后,相王与太平公主所有的对武韦势力的不满聚焦为对中宗的不满,因为中宗才是武韦之党的靠山,武韦集团其实是中宗集团。

这种矛盾首先表现为张柬之等五王被贬,这一般被认为是武韦集团联合打击功臣的结果。“(神龙)二年,光禄卿、驸马都尉王同皎以武三思与韦氏奸通,潜谋诛之。事泄,为三思诬构,言同皎将废皇后韦氏,彦范等通知其情。乃贬彦范为泷州司马、敬晖崖州司马、袁恕己窦州司马、崔玄暐白州司马、张柬之新州司马。”[1]卷91,2930此年秋,武三思又诬陷五王欲废皇后、危君主,于是,中宗进一步削夺五人的官爵,将其流放边州。《新出唐代墓志百种》所收桓彦范之弟桓臣范墓志可佐证史书记载,志文曰:“当时韦庶人怀鸠毒之意,武三思指马鹿之伪,谗口潜遘,异端锋起,俄而扶阳出洺州刺史,公左贬辰府司马。”直到睿宗登基后,“彦范等并追复官爵”。[2]卷120,4312五王被贬是武韦联合行动的结果,此二人却正是中宗势力集团的核心成员。政变后中宗与睿宗对张柬之等五王所持的态度截然不同,这不禁令人对政变前这五人与中宗、睿宗的关系产生了兴趣。

从《旧唐书》卷九一和《新唐书》卷一二○关于这五人的传记看,桓彦范、张柬之、袁恕己长安四年均为司刑少卿,敬晖长安三年为中台右丞,崔玄暐长安中为文昌左丞。司刑即刑部,是高武时期对刑部的改称。文昌台、中台则是高武时期对尚书省的改称。刑部的三人与尚书都省的二人是如何产生联系的呢?据五王传记,长安中,袁恕己在任司刑少卿时,兼知相王府司马,当时姚崇为相王府长史,张柬之在长安末被姚崇由司刑少卿推荐为秋官侍郎,或有袁恕己的引荐。桓彦范长安四年迁司刑少卿,与张、袁等成为一个团体成员。敬晖与崔玄暐两人虽未在刑部任职,但与刑部也有联系,崔玄暐之弟曾为司刑少卿,崔玄暐有条件因其弟的关系结识张、桓、袁等,并推举与自己同在尚书都省的敬晖与之结交,最终形成了政变中的五人核心团体。这五人的联结中,隐约可见相王府的背景,则五王被贬的深层原因或许不止武韦集团勾结打击功臣那么简单,而是颇有政变后中宗与相王两集团争权的意味。

张柬之的儿子张漪也参与了政变,其墓志称“盖老智谟之,少壮决之,内有献纳,外则糺合,匡定之力,君参半焉。”志文还记载中宗欲加封张漪,对张柬之曰:“曩在春闱,尝见卿子敢言时事,朕实拒之。今乃同升诸公,果集是绩,真其兆也,卿奚让焉?”[4]1420这可佐证张柬之父子原非中宗核心集团成员。

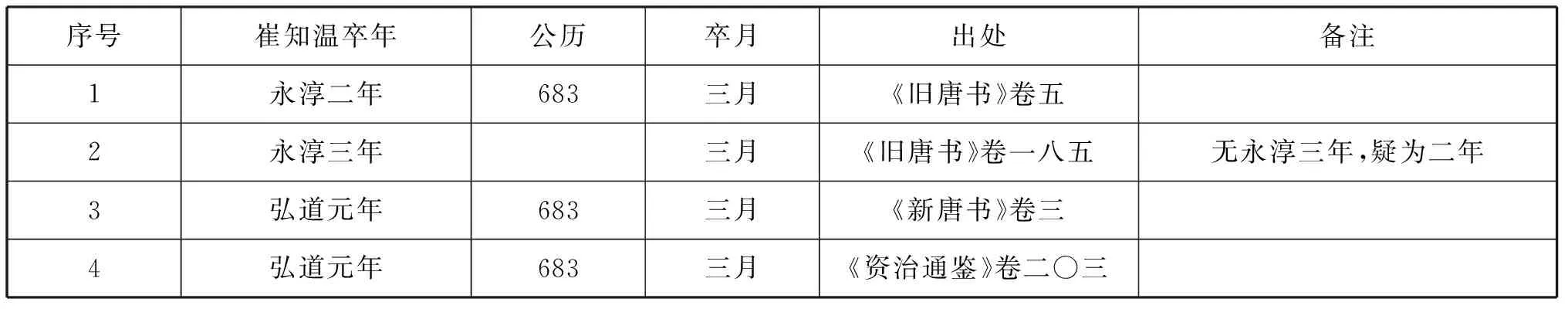

《新唐书》还记载了许多政变参加者,其中,崔泰之或为相王集团成员。他与五王关系密切,《崔泰之墓志》载其“与羽林将军桓彦范等共图匡复。中兴之际,公有力焉。”[4]1277他与李旦也有联系。其墓志曰:“丁中令府君忧,……服阕,授太子通事舍人,……太子司议郎。”崔泰之父为崔知温,其卒年在正史中记载混乱,列举如下:

序号崔知温卒年公历卒月出处备注1永淳二年683三月《旧唐书》卷五2永淳三年三月《旧唐书》卷一八五无永淳三年,疑为二年3弘道元年683三月《新唐书》卷三4弘道元年683三月《资治通鉴》卷二○三

唐高宗永淳二年十二月改元弘道元年,并无永淳三年,故上表中第1、3、4这三种说法应都对应公元683年。嗣圣元年(684)正月李显登基,二月被废,同月李旦登基,以长子永平郡王成器为皇太子,天授元年(690)武则天临朝称制并以李旦为皇嗣,期间李旦虽无实权但仍为名义上的皇帝。按唐代礼制,官员丁父母忧多为三年。崔泰之丁忧起复后成为太子东宫属官,这里的太子当为李旦之子李成器,而非李显。崔泰之参与神龙政变,或因他与李旦的这一历史渊源有关。也正因此,在神龙年间,他被外贬为洺州刺史,睿宗、玄宗时期,则又深受重用,先后历官至黄门侍郎、户部尚书等,进封清河郡公。[4]1277

其弟崔諤之也参与神龙政变,“预诛张易之有功,封博陵县侯,赐实封二百户。”[1]卷185上,4791或是受崔泰之的影响。《全唐文补遗》第六辑收有《崔諤之墓志》,记其神龙初也被贬官,后“委质代邸,预谋刘章,斗柄指而天迥,海水飞而龙跃。中夕事集,迟明君临。”这里取汉初刘氏诛除诸吕的典故,表示他参与了诛韦氏行动,显系相王集团成员,并因此“封赵国公,食邑五千户”。

三、景龙政变与中宗的猜忌

神龙三年七月太子李重俊发动政变,因该年九月中宗改年号景龙,后世称之为景龙政变。安乐公主指称相王为重俊同党,中宗集团与相王、太平集团的矛盾表面化了。《资治通鉴》卷二○八载:

初,右台大夫苏珦治太子重俊之党,囚有引相王者,珦密为之审理,上乃不问。自是安乐公主及兵部尚书宗楚客日夜谋谮相王,使侍御史兼御史中丞冉祖雍诬奏相王及太平公主,云“与重俊通谋,请收付制狱”,上召吏部侍郎兼御史中丞萧至忠,使鞫之,至忠泣曰:“陛下富有四海,不能容一弟一妹,而使人罗织害之乎!相王昔为皇嗣,固请于则天,以天下让陛下,累日不食,此海内所知。奈何以祖雍一言而疑之!”上素友爱,遂寝其事。

虽然史载这是安乐公主的诬陷之词,但从相王、太平的立场看,他们参与神龙政变是出于维护李唐的大局,倘若安乐公主成为皇太女,会产生两种后果,其一,在父权制的中国,权力将转入其夫武崇训所属的武氏家族;其二,安乐公主成为第二个武则天。这两种情况都是相王与太平所无法接受的。所以,相王不是没有可能在重俊政变一事中发挥过某种作用,重俊之党的“引相王”,安乐公主的“诬奏”,也不是凭空而生;萧至忠所言的“不能容一弟一妹”、“以祖雍一言而疑之”,在某种程度上,也正是中宗心理的真实反映。李旦曾长期担任皇嗣,身边集结了众多李唐的拥护者,政变中又出力良多,“统率南衙兵仗,以备非常”,[1]卷91,2942政变后仍拥有雄厚实力,让中宗怎能安睡?

景龙政变中,曾参与神龙政变的李多祚站在太子重俊一方,被杀于政变现场,其女婿、两子均被杀,其家被中宗下令籍没。[1]卷109,3297神龙政变后,李多祚被封为辽阳郡王,为何会舍弃荣华富贵而再次冒险?《新唐书》给出了理由:“崔玄暐等得罪,多祚畏祸及”,[2]卷110,4125神龙元年政变,张柬之策动李多祚从变,他与五王的关系密切,自然会在五王获罪后心生恐惧。景云年间,睿宗诏曰:“以忠报国,典册所称;感义捐躯,名节斯在。”[1]卷109,3297为李多祚彻底平反。史载李多祚宿卫宫禁北门二十余年,李显长期被流放,李多祚与长期担纲皇嗣,于北门起居的李旦的关系当更为密切。魏元忠也身涉及景龙政变,其子参与政变,后被乱兵所杀。但政变后魏元忠仍受优待,“中宗以元忠有平寇之功,又素为高宗、天后所礼遇,竞不以(其子)昇为累,委任如初。”[1]卷92,2954后虽一再有大臣弹劾,但中宗也只是将魏元忠贬官而已。且在景龙四年,中宗对死于贬官赴任途中的魏元忠予以了追赠。睿宗即位,以魏元忠陪葬中宗定陵,后下诏曰:“晚年迁谪,颇非其罪”。[1]卷92,2955对魏元忠的评价似乎并不及李多祚,且似将其视为中宗集团成员。中宗、睿宗对李、魏二人生前与身后不同的态度,显示出神龙政变中的参加者并不都是统一在中宗麾下,而是聚集在李唐王室的大旗之下的。这就为中宗在位期间的政局动荡埋下了伏笔。李显、李旦可以共同改周归唐,但夺回大唐江山后,兄弟间的猜疑与嫌隙却不可避免的产生了。

唐初名将程知节之孙程伯献也参与了神龙政变,其墓志云:“聿求忠贞之伍,交说将相之间,推戴中宗,克平内难”,中宗将其“超拜游击将军、右卫郎将、知左羽林军事”。武韦当政期间被贬官边州,睿宗登基后,“特诏驰传召见,拜右羽林将军,以防遏功加云麾将军,转左威卫将军,换右卫将军。”[4]1487中宗朝不得意的程伯献被睿宗惦记并得到重用,说明他在神龙政变时应更贴近当时的相王李旦。联系睿宗对李多祚、程伯献等禁军将领的态度,或可认为神龙政变时李旦在争取军队支持的问题上,做出了较大的贡献。这很可能又直接导致政变后李旦在禁军系统有较深的根基,引起中宗、韦后与武三思集团的猜忌。

四、上官婉儿的政治选择

神龙政变中上官婉儿选择站在李氏一边,她之后的命运颇能反映李氏兄妹三人组合内部矛盾的演变过程。

神龙初,上官专掌制命,深被信任。史称“婉儿既与武三思淫乱,每下制敕,多因事推尊武氏而排抑皇家”,[1]卷51,2175武三思、上官婉儿都是中宗集团的成员,故这里的皇家不是中宗而是相王为代表的李唐宗室。

但在中宗朝后期,上官婉儿开始与中宗集团貌合神离,其墓志新近出土,称面对韦后与安乐公主乱政的局面,她曾对中宗进行过劝谏。

昭容泣血极谏,扣心竭诚,乞降纶言,将除蔓草。先帝自存宽厚,为掩瑕疵,昭容觉事不行,计无所出。上之,请擿伏而理,言且莫从 ;中之,请辞位而退,制未之许 ;次之,请落发而出,卒为挫衂 ;下之,请饮鸩而死,几至颠坠。先帝惜其才用,慜以坚贞,广求入腠之医,才救悬丝之命,屡移朏魄,始就痊平。表请退为婕妤,再三方许。[5]87

这段墓志文字的记载在文献史料中也可找到印证。神龙三年(707),太子重俊发动政变,诛武三思,又索韦氏及上官,“上官始惧,……遂乃归心王室。”[6]卷80,1747这里的“王室”显然不是指中宗,而是相王为代表的李唐宗室。景龙政变后,中宗集团被削弱,上官婉儿受到触动,开始向睿宗集团示好,为自己寻找后路。中宗集团出现了分裂,说明中宗与相王力量对比发生了微妙变化。

中宗驾崩,面对韦后垂帘听政,意欲效法武则天的严峻形势,上官婉儿竟在草拟的诏书中令相王辅政,“及草中宗遗制,引相王辅政。”[6]卷80,1747既体现了她表明立场的勇气,也说明她具有洞察全局的眼光,还反映了形势日渐明朗,权力进一步由中宗集团向相王集团倾斜。

不过她的如意算盘并未奏效,且最终在李隆基与太平公主合作的唐隆政变中,亡于玄宗刀下。“及难作,(上官)以草本呈刘幽求,幽求言于玄宗。玄宗不许,命杀之。”[6]卷80,1747之所以被李隆基目为武韦之党而杀掉,这其实只是表面现象,上官婉儿与太平公主过从甚密,中宗离世,三足鼎立变成了两虎相争,李隆基深知相王集团与太平公主势力之间终有一战,为了削弱太平公主的力量,上官婉儿注定是无法得到玄宗原谅的。这其实仍是神龙政变的后遗症,深刻反映了神龙政变后,李氏兄妹组合已呈现无法调和的内部矛盾,不仅中宗与其弟、妹有不同的利益诉求,相王与太平公主也都在觊觎最高权力,中国封建社会的中央集权特色,决定了这样的“三家村”状况不可能长久存在。

五、结语

由于神龙政变主谋非一人而是一个组合,故政变后矛盾丛生。过去多认为武则天之后的高层女性干政是中宗、睿宗时期政变频仍的原因,其实,还应该考虑到李显、李旦及太平公主兄妹争权的因素。五王、武三思、韦后、太子重俊、上官婉儿等人的结局看似偶然,其实是历史的必然,是神龙政变遗留问题的副产品。神龙政变不但对中宗朝的政局有重要影响,还对此后睿宗朝的政局也有隐含的影响,间接导致睿宗朝李氏兄妹、姑侄的争权,直到玄宗登基,中央政局才趋于稳定。限于篇幅,此不赘述。

历史由胜利者书写。神龙政变后,出于自身利益考虑,对于政变目标、主谋和与之相联系的政变后复杂局势,先后执政的中宗、睿宗及玄宗均选择了隐晦的书写方式。据《新唐书》卷五八《艺文二》,魏元忠、武三思等撰《则天皇后实录》二十卷,刘知几、吴兢删正,宗秦客又著《圣母神皇实录》十八卷,吴兢著《中宗实录》二十卷、《睿宗实录》五卷,刘知几有《太上皇实录》十卷。实录一般成于旧皇驾崩、新皇登基后,《则天皇后实录》成于中宗时,魏元忠是中宗朝重臣,武三思是中宗集团主要成员,他们对中宗的回护应是情理之中,史载刘知几“修《武后实录》,有所改正,而武三思等不听”;[2]卷132,4521中宗、睿宗实录分别成于睿宗、玄宗时,且武后、中宗、睿宗实录最后的编订主要经刘知几、吴兢之手,此二人均历仕武周、中宗、睿宗、玄宗数朝,虽都是公认的史家良才,但自然仍重在从正面展现玄宗父子的功业,睿宗李旦是兄妹三人中最后的胜利者,史家对他在神龙政变前后的描写最少、最模糊,这或许与执史笔者的刻意为之有关。

(致谢:承蒙西安碑林博物馆王庆卫博士提供相关墓志资料,为本文写作提供了许多帮助,特此致谢!)

[参考文献]

[1]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3]毛阳光.新出土唐刘宪墓志疏证[J].中原文物,2013(1):80-87.

[4]周绍良,赵超.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[5]李明,耿庆刚.《唐昭容上官氏墓志》笺释——兼谈唐昭容上官氏墓相关问题[J].考古与文物,2013(6):86-91.

[6]王溥.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[学术编辑黄彦震]

[责任编辑朱毅然]

The Research about the Coup in Shenlong and the Political Situation of Emperor Zhongzong Period

WANGLan-lan

(InstituteforChang’anHistoryandCultureStudies,Xi’anUniversityofArtsandScience,Xi’an710065,China)

Abstract:“The coup in Shenlong”is a joint action planned by Xian Li,Dan Li and Princess Taiping, aiming to overturn Zhou Dynasty and rebuilt Tang Dynasty. It leads to constantly conflict and fights in Emperor Zhongzong period. On the one hand,Emperor Zhongzong of Tang established powerful groups,which lead Sansi Wu and Queen Wei’s grabbing the power. On the other hand,the contradiction between Emperor Zhongzong and Dan Li along with Princess Taiping appeared, which can be inferred from several events,such as the demotion of the five marquises,“the Jinglong coup” started by Prince Chongjun Li,the change of Waner Shangguan’s political attitude,and so on. The leftover problems of “The coup in Shenlong” influenced not only Emperor Zhongzong period,but also Emperor Ruizong period,which hasn’t been solved until Emperor Xuanzong was enthroned. From then on,the power was held solely by Emperor Xuanzong, and the prolonged conflict to seize the central power came to an end.

Key words:the coup in Shenlong;the political situation of Emperor Zhongzong period;the contradiction between Xian Li and his brother with sister

收稿日期:2015-12-25;修回日期:2016-01-15

作者简介:王兰兰,女,陕西凤翔人,西安文理学院长安历史文化研究中心副研究员,历史学博士,主要研究方向:隋唐史、陕西地方史。

中图分类号:K242

文献标识码:A

文章编号:2095-770X(2016)06-0096-05

■历史·民族研究