中国批准《2006年海事劳工公约》的履约建议

大连海事大学轮机工程学院 罗楚江大连海事大学国际海事公约研究中心 李 桢 张仁平

中国批准《2006年海事劳工公约》的履约建议

大连海事大学轮机工程学院 罗楚江

大连海事大学国际海事公约研究中心 李 桢 张仁平

摘要:《2006年海事劳工公约》于2013年8月20日正式生效,我国于2015年11月12日递交批准书并获准登记,公约将于2016 年11月12日起对我国正式生效。在介绍我国主管机关履约安排、国内立法准备、海上劳动关系三方协商机制与海员集体协议三个方面批约准备工作的基础上,分析我国双主管机关协调履约面临的考验和国内目前立法的不足,提出落实海员体面劳动、完善海员权益保护立法和建立海上劳动监察机制等履约建议。

关键词:海事劳工公约;海员权益;批约;履约准备

一、引言

2006年2月23日,国际劳工组织(ILO)通过了《2006年海事劳工公约(MLC)》。根据公约的生效条款,公约将于合计占世界船舶总吨位33%的至少30个ILO成员国批准一年后生效。2013年8月20日,MLC正式生效。截至2015年11月17日,ILO的185个成员国中已批准MLC的国家有68个,拥有船舶合计总吨位占全球商船总吨位的80%以上。

2015年8月29日,十二届全国人大常委会第十六次会议审议同意我国批准MLC。我国于2015年11月12日向ILO递交MLC批准书并获准登记,成为第68个批约国,[1-2]公约将于2016年11月12日对我国正式生效。根据公约的“不予更优惠待遇”原则,在公约对我国生效之前,中国国际航行船舶抵达当事国港口会面临严格的检查,因此国际航行船舶事实上已被动履约。在公约对我国正式生效之后,将同时适用于国内沿海航行的船舶,会对我国有关海员劳动方面的现实做法、国内相关立法和政策带来影响和变化。在此背景下,本文首先从我国在批约前的主管机关安排、相关立法以及三方协商机制等方面的准备工作进行介绍,进而分析我国履约存在的管理机构和立法上的问题,最后提出解决问题的相关建议。

二、我国履约准备

2015年8月29日,十二届全国人大常委会同意我国批准海事劳工公约。我国的批约彰显了我国政府以人为本的执政理念,宣示了我国切实维护海员劳动权益、致力于构建航运业公平竞争环境的意愿和决心,有利于我国树立负责任大国的国际形象。但是,我国批约仅仅是一个开头,后续工作任重而道远,只有真正把“保护海员权益、让海员体面工作”落实到我国船员管理的各个方面,才是批准MLC的意义之所在。

1.主管机关的安排

在我国全国人大常委会批约之前,交通运输部和人力资源和社会保障部(以下简称人社部)就公约的履约工作进行了多次沟通协商,双方就履约的职责分工、合作机制和工作计划等达成了共识,并于2014年5月7日签署两部委合作备忘录,确定了由交通运输部和人社部共同作为公约履约启动批约工作,双方遵循“共同管理,两部监管,一家发证”的原则。备忘录对履约工作进行了大致分工,交通运输部主要负责船舶、船员管理和港口国检查工作,人社部主要负责国际劳工组织归口联系和劳动保障工作的归口管理。交通运输部按其职能主要负责船公司、船员服务机构等单位履约中涉及船舶、船员管理等情况的监管,具体包括海事劳工证书中的健康证书、海员资格、船舶配员、起居舱室、船上娱乐设施、食品和膳食服务等内容的监督检查,同时,海事局负责海事劳工证书的签发工作。人社部按照其职能负责用人单位履行公约中涉及《劳动法》《劳动合同法》等国家劳动保障法律、法规、规定情况的监管,具体包括证书中的最低年龄、工资支付、工时、劳动合同、休息休假和社会保障等六项内容。通过两部委的合作备忘录,为我国推进履约工作的奠定了必要的基础。

2.立法准备

2007年9月1日开始实施的《中华人民共和国船员条例》是我国第一部关于船员注册、任职资格、船员职责、职业保障、培训和监督检查等方面的行政法规,填补了我国海员管理制度体系的空白,是我国海员和海员发展事业一个新的重要里程碑。

2013年7月26日,交通运输部印发了《中华人民共和国海员船上工作和生活条件管理办法》(以下简称《管理办法》),主要涉及中国籍国际航行海船上的海员工作和生活条件。《管理办法》从起居舱室、娱乐设施、膳食服务、工作或休息时间、医疗和健康保障、遣返、工资支付、就业协议、未成年海员的特殊保护等九个方面作了相关的规定,并且在条款的设置上充分借鉴了《海事劳工公约》。《船员条例》和《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件等将为我国履约提供法律保障。

3.建立三方机制与签订集体协议

《海事劳工公约》的履约机制要求当事国成立三方协调机制,我国目前已经建立了满足公约要求的海员海上劳动争议调解和仲裁机制。[3]2009 年12月,全国海上劳动关系三方机制在北京建立。[4]2010年11月,广东省建立了我国第一个省级海上劳动关系三方协调机制,[5]标志着我国海上劳动关系三方协调机制正式推向省级层面。目前我国已经建立和完善了省级及以上的海上劳动关系三方协调机制,满足了《海事劳工公约》的相应要求,基本实现了与《海事劳工公约》接轨的目标,为我国批约做好了准备,也为海上劳动关系调解与仲裁打下了基础。

2009年的全国海上劳动关系三方协调机制工作会议上,由中国海员建设工会和中国船东协会分别代表中国海员和中国船东,达成了第一个《中国船员集体协议》[6]。目前使用的集体协议的版本是适时更新的《中国船员集体协议(A类)》,其中新增了履约要求的内容。集体协议已经成为我国履约的重要依据,也是中国籍船舶通过国外港口国海事劳工检查的重要文件,集体协议的签署是我国履约的一项重要工作。

三、我国履约面临的挑战

1.双管理机构协调履约面临考验

由于公约内容涉及了海员就业、招募安置、健康保护、医疗和社会保障等十几项内容,这些内容在我国由不同的主管部门管理,包括人社部、交通运输部和卫生部门等,[7]这使得我国在履约过程中,面临着如何在海员劳动关系领域构建一个统一的协调机制来开展履约工作的问题。从我国船员管理制度的实施现状来看,监督管理存在职能交叉的情况,尽管目前交通运输部和人社部已经就双方的履约工作签订了合作备忘录,也对海事劳工符合证书的发放工作做了大致分工,但从备忘录的内容来看,只是从原则上进行简单分工,规划不够细致。比如,对于海事劳工证书的检查发证工作,备忘录仅提出人社部负责对用人单位进行六项检查,但是并没有规定人社部是进行文件检查还是进行现场检查亦或是兼而有之,也没有对执法过程中潜在的执法不力等个别行为建立追责机制,容易导致交叉执法或权责不清的现象。对于作为第三方是否获得主管机关的认可授权也没有明确。部门负责,海事主管部门可以提出建议和意见。但实际上我国的船员管理工作由海事主管部门负责,《船员条例》第四十五条还授予海事部门对海员合法权益的保障进行监督检查的权力。上述两个部门对船员的社会保障权益在不同角度负有监督检查职能,不利于实践中船员管理工作的顺利开展。

2.相关立法尚需完善

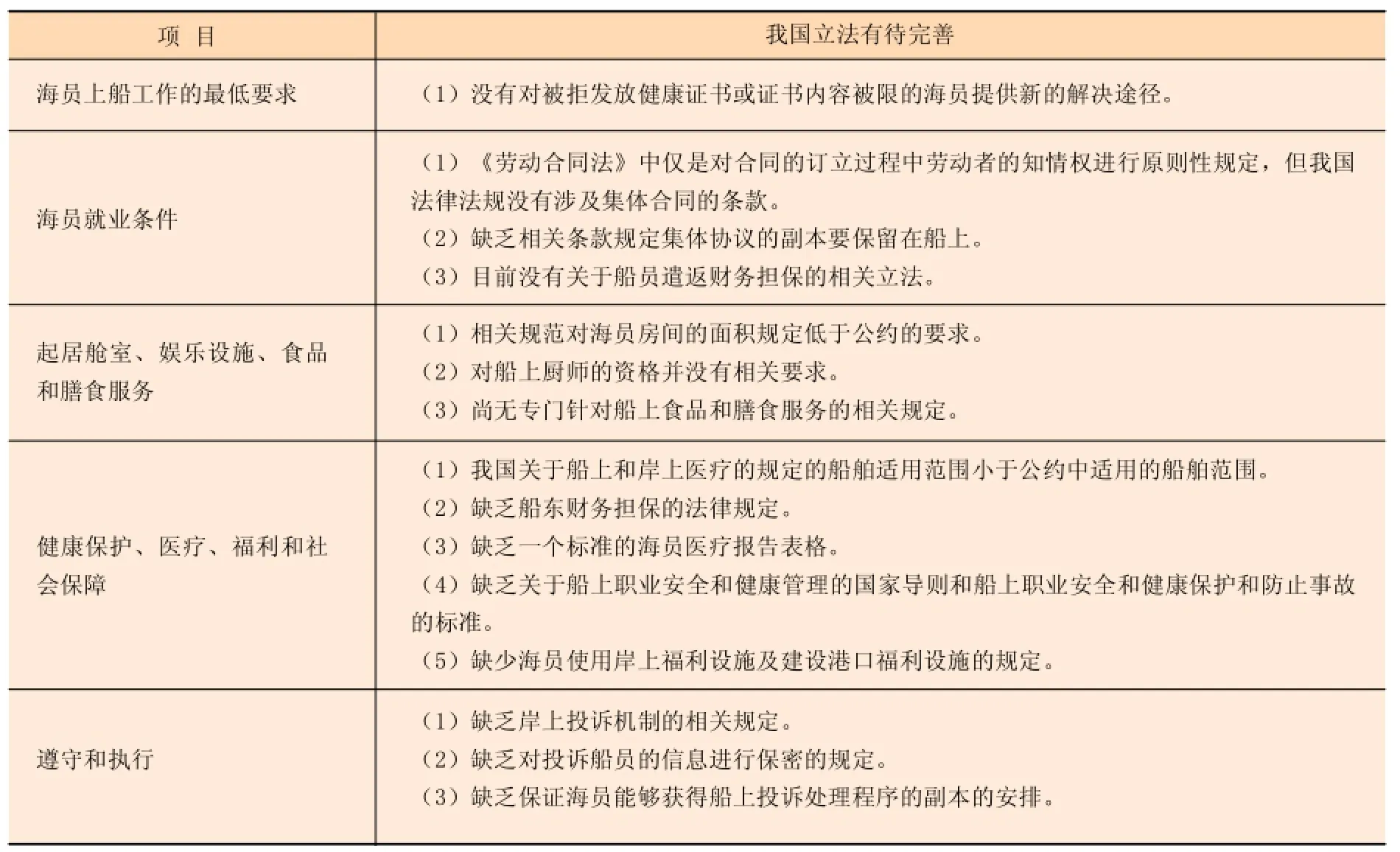

从我国现有的法律法规体系看,总体上满足了《海事劳工公约》的要求,但有些规定和标准有待完善。笔者将公约内容和国内现有法律法规进行对比,以表格形式列举我国在立法上存在的

表1 我国现有立法与《海事劳工公约》存在的差距

此外,我国涉及海员社会保障权的法律规范存在着不够系统和全面、针对性不强、内容缺失和可操作性低等不足,需要对相关法规进行完善。[8]例如,《社会保险法》适用于所有劳动者,没有专门针对海员职业的特殊性而设定单独的章节;《海商法》只是在原则上对海员的社会保障权进行笼统规定,缺乏技术标准,可操作性不强;《船员条例》囿于部门的职责,删除了海员社会保障的相关条款,同时也存在着内容笼统、范围较小的不足。

四、履约建议

1.落实海员体面劳动

“十二五”以来,随着航运经济的发展,我国海员队伍继续发展壮大。据中国交通新闻网报道,目前我国海运商船队运力已达到1.45亿载重吨,年外贸海运量达到26亿t,62万人具有海员资格,海员总数约占世界海员的三分之一。虽然我国海员队伍庞大,但海员社会地位相对较低,在企业中很少能享受到岸上工作人员所能享受到的其他福利待遇,广大自由海员更是难以得到相应的社会保障。[9]《2006年海事劳工公约》被称为全球海员的“权利法案”,对海员的体面劳动有明确的定义和解释。我国作为公约的签约国和批约国,应遵守“条约必须信守”的基本原则,大力倡导关心、关爱海员,树立尊重海员、爱护海员的浓厚社会氛围。海事部门作为船员工作主管机构,担负着实现海员体面劳动的责任。而要切实实现力,共同营造关心、关注、关爱海员的社会环境,进一步提高海员社会地位,依法维护海员的权益和实现海员体面劳动。

2.完善海员权益保护立法

尽管从总体上看,我国目前的劳动立法和海员立法方面已经基本满足公约要求,但如前文所述,我国在相关条款和标准方面与公约相比还存在一定的差距,同时我国的海员社会保障立法缺乏系统性。因此,完善相关立法是我国今后履约工作的一个重点。解决我国海员劳动关系面临的难题,最有效的方式就是制定我国的船员法,将船员保护法律化,从根本上提高船员保护规范的法律位阶。但是从现有的立法资源来看,我国尚无法在较短时间内制定一部船员法。因此,笔者建议,对《船员条例》进行修订和完善,从立法上将《船员条例》从一部船员管理法规转变成船员管理和船员权益保护的法规,为实现海员体面劳动提供法律基础,为履行《海事劳工公约》创造条件。比如,《船员条例》可以在海员工作最低要求、海员劳动合同、船上设施、医疗和社会保障和海员劳动纠纷解决机制等方面,根据公约中相应条款进行修订,提高相关标准。特别的,我国应对《劳动法》和《船员条例》中涉及海上劳动监察的相关条款根据《海事劳工公约》的规定进行全面修订,才能从源头上解决我国海上劳动监察实践中遇到的种种困难。

3.建立海上劳动监察机制

建立海上劳动监察机制是履行《海事劳工公约》的一项重要内容,实施海上劳动监察对于维护海员的合法权益具有重要的意义。我国目前基本不存在对船上工作和生活条件方面进行监察的正式机制。《劳动法》和相关法规虽建立了劳动监察制度,但却无法适用于海员这一特殊职业。海事部门目前没有对船上工作和生活条件实施检查的职责,而劳动监察部门通常缺乏与海员职业有关的专业知识,对其执法带来困难。对此,建议交通运输部和人社部在合作备忘录的基础上,进一步厘清各自的职责,针对履约共同提出一个明确的标准和要求,避免由于部门的不同带来执法标准的差异;对于职责之间存在交叉的方面,双方应本着简政放权、执政为民、促进航运业和船员职业发展的目标,尽可能地在机构内部完成协议。此外,双方应该联合建立快速反应机制,切实保护我国海员的合法权益。

五、结语

《2006年海事劳工公约》被称为全球海员的“权利法案”和国际海事公约体系的“第四支柱”,实现对海员的权益保护是国际社会和中国政府长期追寻的目标。批约和实施公约彰显了我国政府维护海员劳动者权益的意愿和决心,有利于中国的经济发展,展示了我国遵守国际公约的积极姿态。然而,我国目前在立法和执行层面尚存在一定不足。相关主管机关应以加入公约为契机,对国内船员相关法律法规进行全面系统梳理和修订,为保护船员权益提供法律保障。

参考文献:

[1]International Labour Organization.Ratifications of MLC[EB/OL].(2015-11-01)[2016-01-02].http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour convention/lang--en/index.html.

[2]于洪江.我国正式批准加入海事劳工公约[EB/OL].(2015-09-03)[2016-01-02].http://www.moc.gov.cn/zhuzhan/jiaotongxinwen/xinwenredian/201508xinwe n/201508/t20150831_1871012.html.

[3]郭萍.国际劳工公约带来的影响与应对[J].世界海运,2014(3):20-35.

[4]陈炜.我国加入《2006年海事劳工公约》可行性探讨[J].中国海事,2011(9):26-28.

[5]毛洪鑫,朱凯.首个省级海上劳动关系三方机制广州建立[N].中国交通报,2010-11-12(001).

[6]李桢.海事劳工公约下的船旗国管理评析[M].中国海事,2011(1):30-33.

[7]郭萍.国际劳工公约带来的影响与应对[J].世界海运,2014(3):20-35.

[8]谢传坤.我国船员社会保障权研究[D].广州:华南理工大学,2014:36-37.

[9]苏宁.《2006年海事劳工公约》要求下船旗国海事管理对策[M]//2013年“苏浙闽粤桂沪”航海学会学术研讨会论文集.2013:329-331.

DOI:10.16176/j.cnki.21-1284.2016.04.007

作者简介:罗楚江(1990—),男,硕士研究生,E-mail:284884511@qq.com