正念构念:概念化与操作化研究

张 韬

(贵阳学院 教务处,贵州 贵阳 550005)

正念构念:概念化与操作化研究

张 韬

(贵阳学院 教务处,贵州 贵阳 550005)

摘 要:大量的临床经验表明,正念运用在减缓个体压力、治疗抑郁等精神障碍方面具有积极功效,在提升个人幸福感方面也作用明显,正念也因此被广发运用于探讨其与工作效率、创造力、工作倦怠、离职倾向等方面的研究。目前关于正念的定义仍然难以达成一致,也尚未出现一个可供实证研究的操作化定义。因此,本文在探讨正念起源的基础上,结合当代西方心理科学关于正念概念化的研究,对正念的概念化与操作化定义进行探讨,以进一步扩展正念运用范围和价值。

关键词:正念构念;概念化;操作化

正念概念起源于东方佛教教义,迄今有2500年的历史。自30年前Kabat-Zinn开发出基于正念减压疗法(MBSR)以来,对正念的研究呈指数级增长,横跨医学、心理学、教育学、神经科学和教育学。在精神健康领域,正念作为一种对抗精神健康疾病的有效干预措施被广泛运用于临床实践。目前,正念干预治疗主要有分为正念减压疗法、正念认知疗法和辩证行为疗法三种。这三种治疗干预措施各有侧重,正念减压疗法主要用于治疗压力有关的精神健康问题;正念认知疗法将正念冥想和认知疗法进行了整合,主要解决抑郁的复发问题,而辩证认知疗法以辩证法、社会行为理论为依据,主要用于解决边缘型人格障碍的自残和自杀行为问题。在大量的临床实践运用中,正念干预策略被证实为有效的,能够缓解压力、对抗抑郁、治疗慢性疼痛、降低血压、增强员工承诺和组织信任、降低工作场所中员工精神耗和职业倦怠风险、增强组织信任和提升个体幸福感等等。在教育领域,正念培训也悄然在哈佛商学院、德鲁克商学院等世界知名商学院盛行,用以培养研究生的领导能力和决策能力。鉴于正念疗法的功效,正念疗法也因此掀起了行为和认知疗法领域的第三次浪潮。

虽然正念在临床医学、教育以及组织领域的运用中效果明显,但目前关于正念的定义在很大程度上仍然以西方对正念的理解为基础,特别是在精神健康治疗领域更是如此。对正念构念的概念化往往以临床实践为背景,并因正念技术、态度和运用结果方面存在差异而使得正念的理解倍感混乱。正念概念模型的不精确,使得流行的正念定义和测量的内容效度备打折扣,不能完全准确捕捉到正念构成的必要要素。再者,尽管大量文献对正念构念进行了描述和概念化,但迄今为止,研究界仍尚未对正念是什么,成分如何等问题达成一致,使得现有的正念构念的测量效度备受质疑,仍然缺乏一个有效的操作性定义。只要概念特征和操作定义问题没有解决,那么不太有可能对正念的介质作用、行为机制和影响机制进行深入考察,也不太有可能继续开发出完善的考察工具,这限制了正念运用领域的扩展,如正念如何影响员工创造力、领导力、组织绩效、组织有效性和组织竞争优势等等。因此,有必要对正念的概念化和操作化问题进行深入探讨,以期获得一个更加精确的理解。本文遵循一些学者的建议,通过追寻正念的起源,了解其根基所在,来解决正念概念化中的混乱问题,并使用多维度评价方式来衡量正念。基于此,本文拟通过对相关文献的梳理,在比较正念佛教定义和心理学定义的异同,分析其共同特性的基础上,对正念的概念化与操作化问题进行研究,以期为正念与其他的组织心理学变量和组织情景变量关系的相关研究奠定基础。

一、正念的佛教观

正念(mindfulness)概念可以追溯到2500年前的印度佛陀时代,是佛陀的修行实践,称为正念禅修或正念冥想。正念禅修,巴利文称为Vipassana,中文翻译为四念处或内观禅修。四念处包括身念处、受念处、心念处和法念处,其精神实质为如实的观照,即“观身如身、观受为受、观心为心、观法为法”。通过自我观照,细心体察当下,达到不执于妄想、转化妄想、使内心善良纯净的目的。法的内容包括五蕴、四圣谛和八正道等。正念是佛法的核心,为八种修行之道的第七种。佛教认为当充满正念时,思维就是正思维,语言就是正语。根据佛教高僧的解释,正念是能够把我们带回当下的那种力量,培养我们自己心中的正念,就是培养我们的自性佛,就是培养圣灵。

佛陀认为正念是一种维持持久专注力的方法,并运用专注力反省自我意识的状态。要增加专注力,必须降低内在心理的波澜,减少不规律的心理活动。唯有去除不规律的心理活动(分心、恐惧、倦怠等),才能见到心理的本体、心理活动的过程。Weick等认为东方哲学观点的正念强调道德修养,并通过训练自己的心理活动(例如静坐冥想)技能,使其心智宽大、慈悲。在小乘佛教中,正念禅修的基本做法是从呼吸练习开始,强调对意识中呈现的任何事物进行纯粹观察,并全然接纳。呼吸训练与静坐冥想的方式不同在于,正念禅修不是通过诵读经文而将注意力集中在当下,而是单纯地观察当下产生的过程感受,并不加评判地接受。竹庆本乐仁波切在教授《佛陀佛陀请开门》课程中提到,“佛陀在正念觉察的基础教导中说过:见色即见之,闻声即闻之,嗅香即嗅之,尝味即尝之,触受即触之。佛陀的意思是,我们应该将自心放在这些当下体验中,而当我们可以在看见、听到……时不加以标签,这就是禅修”。因此,正念能够简单的定义为片刻的觉察或当注意保持平静和柔性,不执着于任何特定观点时所呈现出的精神自由状态。

正念一词中的“念”,梵文为“smriti”,“忆持”、“记得”之意。在说文解字词典中,“念”字由上和下两个部分,上为“今”、“现在”,下为“心”,合在一起则为常常惦记之意,也表明了用“心”活在当下的之意;而“正”以“止”作字根,指示符号“一”表示阻止错误,意为“纠正”、“使恰当”之意。正念中的“正”具有使动用法,有使“念”正之意,正念之意即为,当“念”偏离当下时,使其回到当下的过程。正念的这一解释与正念禅宗的描述具有异曲同工之处。正念的特性在古印度语(Pali)中得以体现,而古印度语也是首次记录佛教哲学和佛教心理学的语言。在古印度语中正念用Sati一词表示,亦为“觉察”、“注意”和“记得”之意,但其作为一种精神活动因素表示某种精神活动的呈现,即注意当下,而不是指记忆过去已发生事件的能力。因此,正念是紧扣当下对象,并将游离的精神带回目标对象的过程。

二、正念的心理科学观

西方社会科学对正念的研究最早始于1974年,最具有代表性的学者是哈佛大学社会心理学家Langer教授,她将正念定义为“一种具有弹性的心智状态,能够行为专注于当下,注意到新事物及其脉络”。但Langer教授对正念的理解明显有别于佛教传统,也不完全同于现代临床心理学对正念的认知和理解,也许在此理解为“专念”更为恰当。“专念”概念的提出和发展与潜念相对应,主要用于去自动化,避免习惯性的思维过程,是基于信息处理的积极心理学观点而做的定义。卡巴金首次对正念的核心层面进行了定义,将正念引入临床实践,并定义正念为通过有意的、当下的、不做评判的方式对瞬间呈现的经验进行关注的觉察。在卡巴金所作的概念化定义基础上,许多研究人员从不同侧面对正念作了定义。

Gazella将正念定义为个人对此时此地不加批判的觉察。Shapiro等认为正念包括意图(intention)、注意(attention)及态度(attitude)三个方面,并据此构建了正念活动机制的IAA模型,即意图(intention)、注意(attention)和态度(attitude)模型。更确切地说,正念具有目的性,个人以不加批评的态度,将注意力放在此时此刻的经验上。Bishop等(2004)认为正念意味着针对注意对象所进行的注意调整和开放心态与好奇心的培养,包含注意和情绪调整两个因素,并提出了正念的二因素模型。根据他们的观点,注意是对当下的关注,而情绪调整则是以开放的心态、好奇心和接受为特征。通过注意力调整,觉察当下,能够感知到当下的思想、情绪体验,能够觉察到原本在觉察之外的信息。

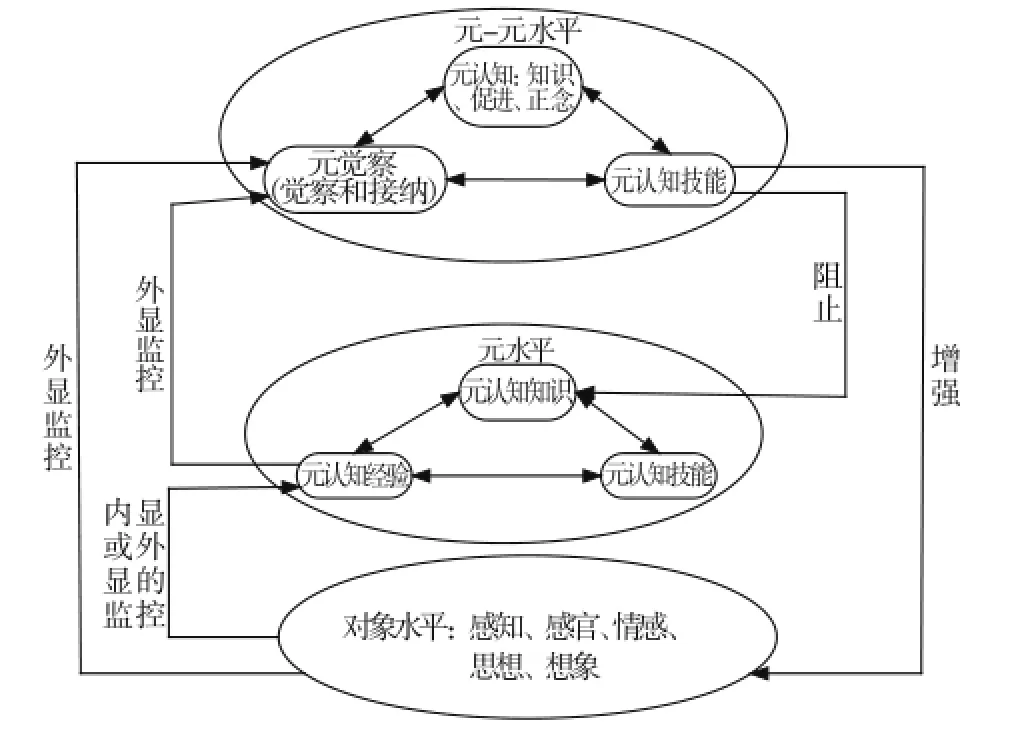

Cayoun将正念分为两种形态:一是元认知的觉察。指觉知思想、情感变化的能力;二是内感受。指觉察到身体(如五脏、六腑、神经、五官、四肢、关节和肌肉等)变化的能力。根据他的观点,元认知是个人关于自己的认知过程及结果或其他相关事件的知识,以及为完成某一具体目标或任务,依据认知对象对认知过程进行主动的监测以及连续的调节和协调。更简单而言,元认知就是对认知的再认知,包含认知知识和认知调节两个方面。进一步地,根据Tomasz Jankowski的观点,元认知包含元认知知识、元认知经验和元认知技能三个要素。正念活动取决于上述三个元认知要素的动态协作,正念元水平构成要素在不断的实践中实现持续的发展和变化。图1的正念模型显示了正念不同构成水平之间的互动关系,一定程度上揭示了正念活动(状态)中大脑意识的运行机制。

图1 元认知模型(Tomasz Jankowski,2014)

正念的科学理解主要体现在对注意所含内容及其相互关系的分析和隐喻方面。Kirk Warren Brown和Richard M.Ryan指出,正念是一种意识状态,是反映个体认知质量的心理学概念。意识包括觉察和注意。正念觉察是意识的“雷达”,不断对内部与外部环境进行检测。注意是有意启动“雷达”的过程,即有意识的觉察过程,强化了对有限经验范围的敏感性。在人类的正常机能中,注意和觉察具有相对持久的特性,能够将正念视为对当前经验或当下现实的一种增强的注意和觉察,特别地,正念的核心特征可被描述为以开放的或接纳的方式进行的觉察和注意,这体现在经验当下事件的意识中。因此,在正念的活动中,正念包含注意和觉察两个重要概念,正念通过“注意”将图像从背景中进行剥离,称为被“觉察”的对象。培养觉察和注意的能力,构成了正念的核心。

三、佛教观与科学观的异同

1.相异之处

佛教观与科学观至少在三个方面存在差异:首先,情景差异。在佛教传统中,正念被视为实践系统相互关联的一个因素,是修行者得以从困苦中实现解放的必要因素。在佛教的古典定义中,也强调需要将正念修行嵌入八正道中进行,特别是佛教中正念关于忆念的感觉、正念的八正道语境等方面包含了伦理、道德和认知的解释成分。因此,正念需要与其他的精神实践,如遵循伦理生活方式以使得人们朝着身心灵解放的目标迈进,而身心灵的解放也是修行的最终状态和目标。总体而言,西方正念独立于任何具体的哲学、伦理准则或实践系统;其次,过程差异。在佛教中,正念实践不主张对佛陀教义,如无常、非自我(non-self)和困苦等基本面的反思,对在反思过程的心理活动并不关注。例如:在大念处经的论述中,人们对身体功能、感觉、情绪、思想和思想内容保持正念的同时也清楚观察到这些对象的无常特性。总体上,与传统佛教教义相比,西方实践较少关注非自我和无常的特性;再次,内容差异。在佛教传统中,无论是大乘佛教还是小乘佛教,都强调正念与记忆和认知的关系以及评价修行的方面,同时也强调它辨别善与不善的能力做出选择的倾向。这与西方心理学传统强调以当下为中心和不加评判的纯粹观察特性不同。西方心理学认为正念是觉察的一种形式,是关于人们身心过程和经验的内省觉知,包含人们对内在和外在经验出现的所有对象形式的觉知,如思想、情绪、视觉、味觉、听觉等对象的所有形式,这独立于伦理道德之外。

2.相同之处

尽管佛教教义的正念观与西方心理科学观存在差异,但二者也存在一些相同之处,主要表现在:第一,注意力的调整问题。无论在东方还是在西方,正念均强调注意力调整,就是通过对注意力的控制,当思想偏离对象时回到当下的过程;第二,正念的核心在于集中注意于当下,是对当下全力的关注,否定纠结于过去或执着于未来的做法,这些都是东西方的应有之意;第三,正念是对内在和外在现象的密切关注,包括来自于身体内在的刺激(思想、情感、感官)和自然与社会环境的外在刺激(美景、音乐、气味和事件等);第四,均包括以一种开放的和接纳的方式对刺激予以关注,在这一过程中无需评判、记忆或操控。这在佛教用语中称为即为“不执”之意。第五、正念不是纠结于对个人经验的反复思考、叙述思想,而是一种身心对事件的直接体验。

四、结论与讨论

无论是东方佛教教义还是西方心理科学,正念的概念化定义东西有别,内部有异。在综合上述关于正念定义和描述基础上,需对正念构念进一步概念化,使其能够反映东西方文化差异关于正念的界定和描述。首先,正念是关于注意调整的实践,我们称之为正念注意。正念始于将觉察带到当下的体验,通过焦点调整,注意和觉知片刻思想和情感的变化,这保证了对当下事件的警觉。保持注意要求对当下体验保持觉察和较长时期的警觉状态,当注意焦点发生偏移,能够及时调整注意于当下;其次,正念是经验导向。该导向要求对好奇保持承诺,对偏离呼吸的思想保持好奇,对任何时刻体验的不同对象保持新奇。据此,可将正念概念化为以特定方式对当下经验进行有意的关注过程。尽管正念概念的微妙性和非语言特性会引发自我报告测量量表开发过程中的信度和效度问题,以至于Bishop等学者认为正念构念难以实现操作化。但结合上文的探讨,笔者认为正念作为一种冥想和干预技术,并从将正念视为一种特质的观点来看,其内核主要包括三个技术要素:一是注意与觉察,即对当下事件进行注意与觉察的时空导向问题;二是注意调整,即注意在觉察对象之间的转换问题;三是注意态度,即注意的方式问题。因此,正念可操作化定义为:以开放的、接纳的、不加评判和新奇的态度对当下经验进行全力的关注和相应的注意调整过程。值得强调的是,接纳不等于被动或顺从,而是全身心的经验当下,既不过度专注于经验,也不压制经验。注意的调整需要具备两种能力:即将注意定着于事件的能力和将经验进行转换的能力。

在比较东西正概念异同的基础上,提出的操作性定义在一定程度保证了正念构念的效度,这为正念量表的研制提供了依据。具体而言,正念可通过正念注意、正念调整和正念态度三个维度来衡量,针对每一维度进行问项设计来开发量表,并经信度与效度检验后用于正念与其他组织心理学变量或组织变量关系的实证研究,而这也是正念构念运用扩展的必经之路。但是,正念量表的开发尤其是本土化过程仍然有很长的路。值得庆幸的是,在正念量表的编制上已有许多相对成熟的量表可以借鉴,如正念注意觉察量表(MAAS)、五因素正念问卷(FFMQ)、弗莱堡正念存货清单(FMI)和肯塔基正念技能存货清单(KIMS)等,所不同的是上述量表的测量关注点存在差异。如KINS量表共设计39个题项,用于衡量正念的四个方面:观察、描述、有意识的行动和接纳。其典型的问项包括:“我能注意到情绪变化”(观察)、“我擅长用来语言描述我的感觉”(描述)、“当我做事时,我容易分心”(有意识的觉察)、“我告诉自己我不应该知觉我感觉的方式”;MAAS量表设计15个题项,主要用以衡量日常生活中注意和觉察当下经验的总体倾向。被试要求对其自动化行为、全神贯注和注意当下的行为予以评价。典型问项如:“做事时,我没有注意到我在做事”,“我打碎东西是因为粗心或没有注意”等。因此,需要依据具体研究问题,对正念的测量进行适当整合和修改,以更能够反映出本文提出的操作化定义的要求。同时在运用中,特别是在组织情景的运用中应注意措辞的修订和完善,以更加符合工作中组织情景的需要,这将在未来的研究中进一步予以完善。

参考文献:

[1]Kirk Warren Brown and Richard M.Ryan.The Benefits of Being Present:Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,84(4):822-848.

[2]KARL E.WEICK,TED PUTNAM.Organizing for Mindfulness:Eastern Wisdom and Western Knowledge[J].OURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY,2006,15(3):275-287.

[3]Tomasz Jankowski,Pawel Holas.Metacognitive model of mindfulness[J].Consciousness and Cognition,2014,28:64-80.

[4]Kabat-Zinn,J.Mindfulness-based interventions in context:Past,present,and future[J].Clinical Psychology:Science and Practice,2003,10:144-156.

[5]KARL E.WEICK,TED PUTNAM.Organizing for Mindfulness Eastern Wisdom and Western Knowledge[J].OURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY,2006,15(3):275-287

[6]Kabat-Zinn,J.Mindfulness-based interventions in context:Past,present,and future[J].Clinical Psychology:Science and Practice,2003,10:144-156.

[7][美]乔·卡巴金.正念-身心安顿的禅修之道[M].海口:海南出版社,2009.

[9]组织常规与觉观正念:双元结构的松动与融合[D]台湾:国立中山大学,2012:1-143.

[8]Kirk Warren Brown and Richard M.Ryan.The Benefits of Being Present:Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,84(4):822-848.

[9]Bodhi,B.A comprehensive manual of Abhidhamma.Seattle[M].WA:Buddhist Publication Society Pariyatti E-ditions,2000:P86.

[10]Martin,J.P.Mindfulness:A proposed common factor [J].Journal of Psychotherapy Integration,1997,7 (4):291-312.

责任编辑 何志玉

Mindfulness:A Research on Conceptualization and Operationalization of Mindfulness

ZHANG Tao

(Guiyang University,Gui yang 550005,China)

Abstract:A number of clinical evidences show that the application of mindfulness can reduce stress,cure mental disorders such as depression and so on.Mindfulness is also a booster of well-being.Considering the benefits of mindfulness,it is also widely applied to discuss the relationship with work efficiency,creativity,burnout and intention to quit as well.However,an agreement concerning the definition of mindfulness is still difficult to achieve,and there isn’t an operational definition of mindfulness which can be used for an empirical research,especially in the fields of business or organization.Therefore,this paper makes a deeper discussion problems concerning the conceptualization and operationalization of Mindfulness based on its origins and combined with its psychological definitions,in order to extend its application domains and values.

Key words:Construct of mindfulness;Conceptualization;Operationalization

中图分类号:G221

文献标识码:A

文章编号:1673-6133(2016)01-0102-04

收稿日期:2016-01-06

作者简介:张韬(1977-),男,贵州贵阳人,贵阳学院副教授、博士。主要研究方向:组织学习、公司战略、人力资源等。