不同剂量阿司匹林治疗脑梗死的疗效及对血清C反应蛋白的影响

邢 美

江苏南通市通州区第八人民医院 南通 226361

·论著·

不同剂量阿司匹林治疗脑梗死的疗效及对血清C反应蛋白的影响

邢美

江苏南通市通州区第八人民医院南通226361

【摘要】目的探讨不同剂量阿司匹林治疗脑梗死的临床疗效及对于血清C反应蛋白(CRP)的影响。方法收集我院收治的脑梗死患者60例为脑梗死组,随机分为A组、B组和C组各20例。分别应用50 mg/d、100 mg/d及300 mg/d阿司匹林治疗,选择同期健康体检者20例作对照组(D组),比较A、B、D组的临床疗效,并与D组比较CRP水平。结果脑梗死组血清CRP水平显著高于D组(P<0.05),治疗后A、B、C组CRP均显著降低,且C组显著低于A、B组(P<0.05);治疗后A、B、C组NIHSS评分均显著降低(P<0.05),且C组显著低于A、B组(P<0.05);C组总有效率为90.0%,显著高于A组的60.0%和B组的75.0%(P<0.05);3组不良反应无明显差异(P>0.05)。结论阿司匹林治疗脑梗死可显著改善患者的神经功能并降低血清CRP水平,疗效显著,且其疗效存在剂量依赖性,大剂量疗效显著且安全可靠,值得推广应用。

【关键词】阿司匹林;脑梗死;C反应蛋白

脑梗死为临床常见的一种脑血管疾病,具有较高的发病率、致残率以及病死率,严重威胁人类的生命健康。动脉粥样硬化是诱发脑梗死的主要原因,而炎症反应在动脉粥样硬化的发生及发展过程中具有重要作用,推测炎症反应可能参与了脑梗死的病理生理进程。C反应蛋白(CRP)是目前临床研究较多的一种炎症因子,主要合成于肝脏,是肝功能症状状态下反映机体炎症活动性最为精确和客观的指标之一[1]。目前,已有大量临床研究证实CRP在脑梗死患者中存在明显升高现象。阿司匹林是目前临床推荐防止缺血性脑卒中的药物,具有抗炎及抗血小板凝集等作用。本研究探讨不同剂量阿司匹林治疗脑梗死的临床疗效及对患者血清CRP、神经功能恢复的影响,旨在探讨阿司匹林治疗脑梗死的作用机制及合理用药剂量,现报道如下。

1资料与方法

1.1纳入标准(1)符合全国第4届脑血管病学术会议修订《各类脑血管疾病诊断要点》[2]中关于脑梗死诊断标准;(2)均经颅脑MRI或CT检查确诊;(3)首次发病时间≤72 h;(4)无阿司匹林用药禁忌证;(5)近期未应用阿司匹林及其他对血小板功能有影响的药物;(6)无意识障碍,吞咽功能正常,均能够配合体格检查以及治疗;(7)患者或其家属均自愿参与本次研究,均签署《知情同意书》;(8)研究获得医院伦理委员会批准。

1.2排除标准(1)近1个月内具有手术、放化疗等特殊治疗史者;(2)合并严重慢性疾病、免疫性疾病、肿瘤、创伤或感染者;(3)存在出血倾向者;(4)存在意识障碍或大面积脑梗死者;(5)具有阿司匹林过敏史者;(6)合并无法控制的高血压患者。

1.3一般资料收集2012-01—2014-12我院收治的脑梗死患者60例为研究对象,男39例,女21例;年龄34~75(64.34±3.45)岁;病程6~72(9.45±2.34)h。60例患者随机分为A组、B组、C组各20例。选择同期健康体检者20例作对照(D组),男13例,女7例;年龄30~75(63.36±3.21)岁。各组的年龄与性别构成均无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.4方法脑梗死组患者均予以利尿、神经元代谢促进剂、扩血管药物以及常规对症支持治疗。同时予以阿司匹林肠溶胶囊口服,A组50 mg/d,B组100 mg/d,C组300 mg/d,均于晚餐后30 min顿服,连续用药14 d为一疗程。

1.5观察指标(1)血清CRP水平:脑梗死组分别于治疗前、治疗14 d及30 d晨抽取空腹静脉血,采用散射比浊法测定患者的血清CRP水平,D组仅测定1次。(2)神经功能:参照美国国立卫生研究所卒中量表(NIHSS)[3]评价患者的神经功能缺损程度,得分越高表示神经功能缺损越严重。(3)不良反应:分别于治疗前后检查血尿便常规、水电解质以及肝肾功能变化,了解药物相关不良反应发生情况。

1.6评价标准病残程度根据患者的日常生活功能及意识状态评价:0级:恢复病前水平或恢复正常工作及生活;1级:恢复生活自理,仅少部分需要帮助;2级:恢复部分自理,大部分需要他人的帮助;4级:能够站立行走,但生活需要帮助与照料;5级:可坐立即卧床,生活均需要他人帮助;6级:能够卧床,可喂食,具有部分意识;7级:植物生存。疗效标准:采用尼莫地平法计算评分改善率=[(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分]×100%。基本痊愈:NIHSS评分降低91%~100%,且病残程度为0级;显著进步:NIHSS评分降低46%~90%,且病残程度1~3级;进步:NIHSS评分降低18%~45%;无改善:NIHSS评分降低或增加<17%;恶化:NIHSS评分增加>18%;死亡。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)/总例数×100%。

2结果

2.1各组血清CRP水平比较A、B、C 3组治疗前血清CRP水平均显著高于D组(P<0.05),治疗后各组CRP均有所降低,A组与治疗前无明显差异(P>0.05),B、C组均较治疗前显著降低,且C组显著低于B组(P<0.05),但治疗后各组CRP水平仍显著高于D组(P<0.05)。见表1。

表1 各组血清CRP水平比较

注:与D组比较,aP<0.05;与本组治疗前比较,bP<0.05;与C组比较,cP<0.05

2.2脑梗死组各亚组治疗前后NIHSS评分比较治疗后,A、B、C 3组NIHSS评分均显著降低(P<0.05),B、C组显著低于A组,C组显著低于B组(P<0.05)。见表2。

表2 脑梗死组各亚组治疗前后NIHSS评分比较±s,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与A组比较,bP<0.05;与B组比较,cP<0.05

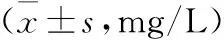

2.3各组临床疗效比较C组总有效率显著高于A、B组(P<0.05),B组显著高于A组(P<0.05)。见表3。

表3 各组临床疗效比较 [n(%)]

注:与C组比较,aP<0.05;与B组比较,bP<0.05

2.4各组不良反应比较3组不良反应均表现为消化道不适,均未见肝肾功能损害、血常规异常等,均经对症处理后得以缓解,未影响疗程及疗效评价。A组1例胃肠道刺激征,不良反应率为5.00%;B组1例大便隐血,1例胃肠道刺激征,不良反应率为10.00%;C组1例大便隐血,1例胃肠道刺激征,不良反应率为10.00%。3组间不良反应率无明显差异(P>0.05)。

3讨论

脑梗死是由于脑部血液循环障碍所引起的脑组织缺氧、缺血性病变,动脉粥样硬化是其直接致病原因。患者的血流动力学存在明显异常,主要表现为高黏度、高浓度及高聚集度。血管壁改变主要是由于炎症级联反应所致,而炎症可诱导细胞因子、巨噬细胞的生成,还可激活补体,补体及炎症细胞因子等直接参与脑梗死发生及发展的多个病理生理进程[4]。目前,已有诸多研究资料表明,血浆中高水平的炎症敏感蛋白可导致胆固醇相关性脑卒中的发生危险性,且患者的复发率与持续炎症反应密切相关。诸多临床研究证实,炎症反应在多种心脑血管疾病的发生及发展过程中具有重要作用。脑梗死具有较高的发病率以及致残率,临床预后较差,且存活者中50%~70%存在失语、瘫痪等严重后遗症[5]。

CRP是一种由肝细胞生成的急性时相蛋白,在正常生理状态下,血液中的CRP水平极低,而发生炎症反应或组织损伤后6~8 h内,血液中的CRP水平可较基础值增加1 000倍左右,CRP水平与炎症反应以及组织损伤程度呈正相关性。而随着病理状态的恢复,血液CRP水平也将逐渐降低[6]。慢性炎症可直接诱发动脉粥样硬化的发生,在脑梗死的发生及发展过程中具有重要作用。卢维晟等[7]研究显示,CRP水平异常升高是诱发高血压患者出现严重冠脉事件的一种高危独立危险因子。此外,CRP还可与脂蛋白等物质相结合,导致局部CRP物质沉积,形成粥样斑块,同时还可经补体激活途径,导致血管内皮损伤甚至导致斑块破裂,从而诱导脑梗死的发生及发展。而发生脑梗死后可加重机体炎症反应,主要是由于脑梗死状态下,大量CRP可与磷脂相结合,从而导致局部缺血加重或引起出血部位炎症性损伤,进一步升高CRP水平[8]。脑梗死患者血清CRP水平升高的机制可能有以下几方面:(1)炎症反应是诱发动脉粥样硬化的关键,在急性期可出现IL-6等细胞因子激活,从而诱导CRP等急性时相蛋白的生成,进而诱发和加重炎症反应。同时,动脉内膜发生局部炎症反应,可导致内膜增厚以及斑块破裂,从而诱发脑梗死;(2)血清中CRP水平含量升高,可与脂蛋白大量结合,从而导致补体系统被激活,诱导生成大量终末蛋白C5b-9以及终末攻击复合物攻击性损伤血管内皮,从而加速血栓的形成以及脑梗死的发生。(3)CRP在凝血机制中具有重要意义,可能加重血栓形成的发生风险[9];(4)大量研究证实,炎症是诱发动脉粥样硬化的主要危险因子之一,且与内皮细胞、平滑肌细胞以及巨噬细胞的活化以及增殖分化具有密切关系。而CRP作为一种炎症标志物,故推测CRP水平与脑动脉、冠状动脉以及周围动脉粥样硬化之间存在密切关系[5,7]。(5)粒细胞以及单核细胞中均存在较多的CRP受体,可生成大量的CRP,CRP可通过聚集、浸润或者诱导细胞因子的生成而直接或间接性地损伤血管。此外,CRP可诱导活化补体,同时可能诱导部分细胞黏附分子的产生,从而加速粥样硬化的发生[10]。本研究结果显示,脑梗死患者的血清CRP水平较对照D组显著升高,这与姚立军等[11]研究报道一致。表明血清CRP水平升高与脑梗死的发生具有密切相关性。CRP作为一种简单化、微量化、定量化以及快速化的炎症监测指标,对于脑梗死病情评估具有重要意义。脑梗死后患者的CRP水平与NIHSS均处于较高水平,而随着病情的康复,两者均显著降低,表明CRP与脑梗死患者的病情以及临床预后密切相关,可作为评估患者病情严重程度以及预后的重要参考指标。

对于超早期脑梗死患者(发病6 h内)及时采取溶栓抗凝治疗多可恢复患者的神经功能。但>6 h则可能出现缺血再灌注损伤,进一步加重脑细胞损伤以及酸中毒[12]。因此,对于丧失溶栓治疗时机的脑梗死患者,治疗关键在于阻止进一步发生脑细胞毒性和抑制血栓的形成。血液成分改变可导致血管病变部位的内皮受损,导致内皮粗糙、增厚,受损后细胞膜磷脂能够促进花生四烯酸(AA)的代谢,从而促进生成血栓素A2(TXA2),并可抑制前列腺素(PGI2)的生成。TXA2在动脉粥样硬化的发生中具有重要作用,其可强效收缩血管,导致血小板聚集度增加,从而诱导形成血栓。而PGI2具有相反的作用,其可强效舒张血管,并可抑制血小板的聚集[13]。阿司匹林是抗血小板凝集的常用药物,是目前临床二期预防治疗心肌梗死的经典药物,能够直接作用于环氧化酶-1(COX-1),导致COX-1失活,从而直接抑制TXA2的形成,最终发挥抗血小板凝集的作用,有效保护患者的神经功能。此外,阿司匹林具有增强纤维蛋白溶解性以及降低氧化应激性损伤等而起到保护神经功能的作用[14]。但关于其抗炎作用,目前尚缺乏充分的了解。虽然已有研究证实其对于CRP升高心脑血管疾病具有防作用,但是否能够通过抗炎效应而防治心脑血管疾病目前尚不清楚。

既往研究表明,阿司匹林对于急性脑梗死具有良好的临床疗效,但关于其用药剂量目前尚存在较大争议,目前,临床推荐剂量为300 mg/次以内。关于大剂量与小剂量阿司匹林治疗脑梗死的疗效,目前尚缺乏统一定论,但大部分临床研究发现,小剂量阿司匹林治疗脑梗死的疗效并不理想,难以改善患者的临床疗效[15]。动物研究表明,大剂量阿司匹林具有较好的抗氧化、抗动脉粥样硬化以及抗自由基等作用,而低剂量阿司匹林的药物有效浓度较低,故疗效不理想[16]。近年来,随着临床研究的深入,阿司匹林已经广泛应用于心脑血管疾病防治中,对于超早期以及发病>6 h的脑梗死患者仍然具有神经保护作用。目前,临床治疗脑梗死的常用剂量为50~300 mg/d,国内用药剂量多为50~100mg/d,以50 mg/d或100 mg/d为主,均具有预防和治疗脑梗死的效果。马龙等[17]研究显示,阿司匹林50 mg/d、100 mg/d和300 mg/d治疗脑梗死均具有良好的疗效,均能够降低患者的血清hs-CRP水平的作用,且其疗效具有剂量依赖性,以50 mg/d的临床疗效最差。本研究结果显示,在排除感染、典型炎症、外伤、组织坏死以及免疫系统疾病等因素的影响下,应用阿司匹林治疗后脑梗死,患者的血CRP水平均获得不同程度的降低,证实阿司匹林具有抗炎作用。本文50 mg/d治疗的A组治疗前后血CRP水平无明显差异,提示该剂量对于缓解患者的炎症反应效果尚较差。而B、C组分别应用100 mg/d和300 mg/d治疗后,血清CRP水平均较治疗前显著降低,且C组降低较B组更为显著。表明阿司匹林能够降低脑梗死患者的血清CRP含量,且其降低效果存在明显的剂量依赖性。认为对脑梗死患者的治疗,阿司匹林用药剂量以100 mg/d以上更为合适,特别是对于存在高水平血清CRP的患者,应酌情增加剂量,以提高其抗炎效果。此外,脑梗死各剂量组治疗后患者的NIHSS水平均显著降低,且C组降低最为显著,A组降低幅度最小,这与CRP水平变化存在较好的一致性。疗效评估显示,C组的治疗总有效率达90.0%,相比于A组的60.0%和B组的75.0%显著提高,与陈博等[18]报道基本一致。进一步证实阿司匹林治疗脑梗死具有显著疗效,其可能作用机制为降低血清CRP水平而控制炎症,进而起到治疗的作用。比较各组的药物不良反应显示,B、C组的不良反应率均为10.0%,较A组的5.0%有所增加,但并无显著性差异。证实大剂量阿司匹林治疗脑梗死能够提高临床疗效,但并不增加药物不良反应,具有良好的临床应用价值。

综上所述,血清CRP水平与脑梗死的发生及发展具有密切关系,应用阿司匹林治疗脑梗死可有效降低血清CRP水平,保护神经功能,且其疗效存在剂量依赖性,300 mg/d大剂量阿司匹林治疗效果较50 mg/d及100 mg/d的疗效更为显著,且增加剂量并不增加药物不良反应,具有良好的临床应用价值。但由于本研究样本量较少,且观察周期较短,关于其确切效果及安全性,还有待进一步大样本、长周期研究观察。

4参考文献

[1]李怡,王海峰.血清高敏C反应蛋白与脑梗死关系的临床分析[J].现代实用医学,2010,22(2):171-172.

[2]全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-385.

[3]陈清棠.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经精神科杂志,1996,29(6):379-381.

[4]Russek,NS,Jensen,MB.Histological quantification of brain tissue inflammatory cell infiltration after focal cerebral infarction:A systematic review[J].Int J Neuroscience,2014,124(3):160-165.

[5]鲍勇,谢青,汤宜婷,等.上海卢湾区瑞金二路街道脑梗死患者后遗症功能障碍状况及康复状况调查[J].卒中与神经疾病,2010,17(6):345-347.

[6]Camerlingo M,Valente L,Tognozzi M,et al.C-reactive protein levels in the first three hours after acute cerebral infarction[J].Int J Neurosci,2011,121(2):65-68.

[7]卢维晟,陈书艳,张江蓉,等.老年冠脉事件患者晨峰血压和高敏C反应蛋白水平变化的相关性[J].中国医师杂志,2011,13(z1):13-16.

[8]丁松青.高敏C反应蛋白与老年急性脑梗死发生、发展及预后的关系[J].现代实用医学,2014,26(1):73-74.

[9]Anan F,Shimomura T,Kaku T,et al.High-sensitivity C-reactive protein level is a significant risk factor for silent cerebral infarction in patients on hemodialysis[J].Metabolism,2008,57(1):66-70.

[10]林少华,姜领,楚存坤,等.脑梗死患者颈动脉粥样硬化血管重构与超敏CRP水平的关系研究[J].中国医疗前沿,2008,3(8):70,31.

[11]姚立军,方琪.不同剂量阿司匹林对脑梗死并高血压患者hs-CRP、PAG及生活能力的影响[J].山东医药,2011,51(25):36-37.

[12]董桂琴.不同剂量阿司匹林治疗急性脑梗死的效果比较分析[J].海峡药学,2013,25(4):231-232.

[13]朱佩华,杨菊华,李东辉,等.阿司匹林对脑梗死患者血清C反应蛋白影响及抗血小板聚集作用的临床观察[J].中风与神经疾病杂志,2006,23(5):622.

[14]赵伟,胡光秀.阿司匹林对脑梗死患者C反应蛋白及血小板的影响[J].实用临床医学,2010,11(5):9-10.

[15]夏昱,殷亚楠.血清高敏C反应蛋白与急性脑梗死关系及阿司匹林对其影响[J].中国急救医学,2011,31(5):450-453.

[16]李玲玲,唐兴江,牛智领,等.阿司匹林预处理对大鼠局灶性脑缺血/再灌注后IL-6、SOCS-3mRNA表达的影响[J].西部医学,2012,24(10):1 858-1 862.

[17]马龙,赵秀丽.高原地区不同剂量阿司匹林对脑梗死患者D-二聚体、hs-CRP的影响研究[J].青海医药杂志,2012,42(9):4-7.

[18]陈博,杜岩,东洋,等.用不同剂量的阿司匹林治疗急性脑梗死的临床疗效分析[J].当代医药论丛,2014,12(4):56-57.

(收稿2015-06-22)

The effects of aspirin at different doses in the treatment of cerebral infarction and on serum C-reactive protein

XingMei

TheEighthPeople’sHospitalofNantongCity,Nantong226361,China

【Abstract】Objective To investigate the effects of aspirin at different doses in the treatment of cerebral infarction and on serum C-reactive protein.Methods Sixty cases of cerebral infarction in our hospital from January 2012 to December 2014 were selected randomly divided into group A,group B and group C,20 cases in each group,which received 50 mg/d,100 mg/d and 300 mg/d of aspirin,respectively.Simultaneously,20 healthy people were selected as group D.Then clinical efficacy and CRP levels of group A,B,C were compared.Results The serum CRP levels of each cerebral infarction group were significantly higher than that of group D (P<0.05).After treatment,the CRP levels and NIHSS scores of group A,B,C were significantly decreased,and group C showed significantly lower level and scores than group A and group B (P<0.05).Additionally,after treatment,the total effective rate in group C was 90.0%,significantly higher than 60.0% in group A and 75.0% in group B (P<0.05);There were no significant differences between each group in terms of adverse events (P>0.05).Conclusion Aspirin can significantly improve the neural function and decrease the serum CRP level in a dose-dependent manner,with remarkable clinical efficacy in cerebral infarction patients.We draw a conclusion that high-dose aspirin can be safe and should be widely applied.

【Key words】Aspirin;Cerebral infarction;C-reactive protein

【中图分类号】R743.33

【文献标识码】A

【文章编号】1673-5110(2016)12-0001-03