两性霉素B联合5-氟胞嘧啶采用不同给药途径治疗新型隐球菌脑膜炎的疗效观察

曹春艳 黄丽娜 富奇志 杜敢琴

河南科技大学第一附属医院神经内科 洛阳 471000

两性霉素B联合5-氟胞嘧啶采用不同给药途径治疗新型隐球菌脑膜炎的疗效观察

曹春艳黄丽娜富奇志杜敢琴

河南科技大学第一附属医院神经内科洛阳471000

【摘要】目的观察两性霉素B联合5-氟胞嘧啶采用不同给药途径治疗新型隐球菌脑膜炎的疗效。方法将新型隐球菌脑膜炎20例根据不同给药途径分为3组:单纯静脉组(9例),静脉+鞘注组(6例),静脉+分流组(5例),分别观察其治疗效果。结果单纯静脉组治愈率为44.5%,静脉+鞘注组治愈率为66.7%,静脉+分流组治愈率为80%。结论静脉+鞘注组、静脉+分流组治愈率明显高于较单纯静脉组,差异有统计学意义(P<0.05),对合并颅高压的患者行侧脑室分流术较鞘内注射取得更好疗效。

【关键词】新型隐球菌;脑膜脑炎;侧脑室分流术;鞘内注射

新型隐球菌脑膜炎(cryptococcal neoformans menimgitis CNM)是由新型隐球菌及其变种引起的最常见的中枢神经系统真菌感染性疾病。病死率高达20%~60%。美国感染学会2010年更新的隐球菌病治疗临床实践指南[1]指出:对于鞘内或脑室内给予两性霉素B通常不推荐,也很少使用(C-Ⅲ级)。但一篇关于鞘内注射两性霉素B治疗隐球菌脑膜炎的META分析结果[3]显示,鞘内注射两性霉素B明显提高疗效。本文选取我院2005-05—2015-09收治27例经病原学证实的新型隐球菌脑膜炎患者为研究对象,比较分析鞘内或脑室联合与指南推荐单纯药物治疗的疗效,以寻求更为完善而有效的治疗方案。现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料本组女12例,男15例,年龄18~56岁;入院时发病6~31 d;从入院至确诊所需时间2~16 d。

1.2临床表现急性起病7例,亚急性起病16例,慢性起病4例;头痛27例,发热23例,伴有恶心、呕吐22例,抽搐7例,意识障碍11例,视物不清6例,脑膜刺激征阳性12例,视乳头水肿19例。

1.3实验室检查脑脊液检查压力(正常脑压为80~180 mmH20)升高25例,其中>330 mmH20 19例,<80 mmH2O 2例。无色透明25例,混浊2例。白细胞计数(10~450)×106个/L,以淋巴细胞为主18例,中性粒细胞为主9例。蛋白0.10~2.3g/L,升高24例,>1 g/L 3例。葡萄糖测定正常3例,降低24例,首次腰穿查出隐球菌20例,2次以上查出7例。

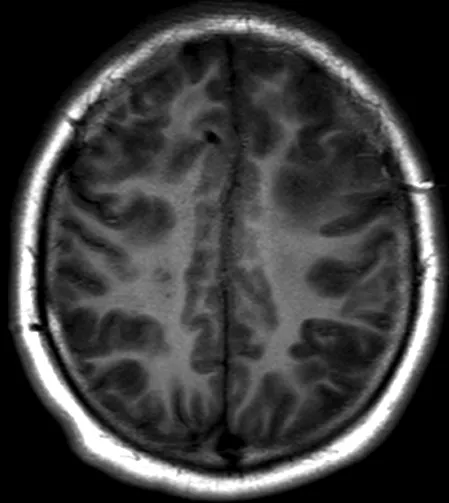

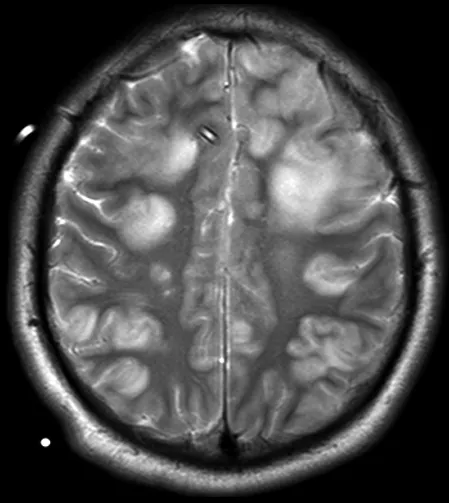

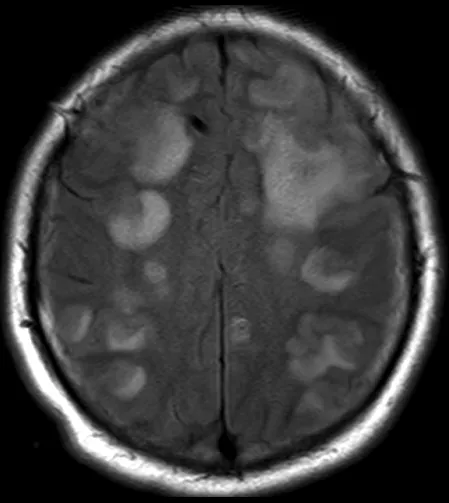

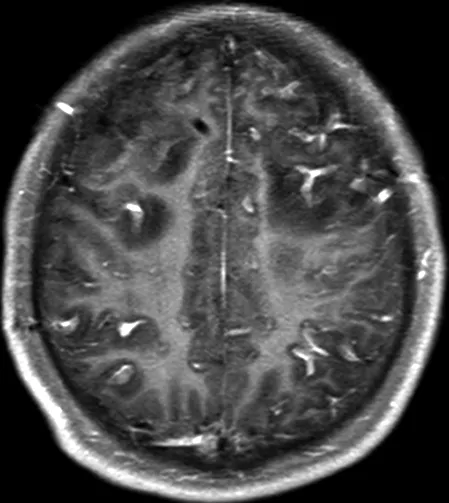

1.4影像学检查肺部X线提示炎症改变5例,头颅CT检查:正常22例,脑实质肿胀、脑室变小2例,侧脑室周围白质密度减低2例,颅内单发、多发低密度灶1例。头颅MRI检查:正常20例,颅内多发病灶4例(见图1~3),脑膜脑炎改变3例(见图4)。

图1 T1双侧额顶叶病灶

图2 T2 双侧额顶叶病灶

图3 T2flair双侧额顶叶病灶

图4 额顶叶病灶及脑膜强化

1.5治疗方法 (1)单纯静脉组:静脉应用两性霉素B 10~25 mg/d为起始量,每日增加5 mg,至1 mg/(kg·d);5-氟胞嘧啶100 mg/(kg·d),4次/d;(2)静脉+鞘内注射两性霉素B组:静脉应用两性霉素B 联合5-氟胞嘧啶(应用方法同上);应用两性霉素B 0.1~0.5 mg加地塞米松1~3 mg加适量自体脑脊液混匀注射,隔日1次;(3)静脉+侧脑室注射两性霉素B组:静脉应用两性霉素B 联合5-氟胞嘧啶(应用方法同上);应用两性霉素B 0.1~0.5 mg加地塞米松1~3 mg加适量自体脑脊液混匀注射,隔日1次。

1.6疗效判定标准治愈标准:结合文献及我科诊治的情况制定的参考标准为:(1)患者临床症状和体征消失;(2)脑压恢复正常(80~180 mmH2O);(3)脑脊液连续3次染色和培养均为阴性[2]。

2结果

2.1各组隐球菌转阴时间及治愈率比较27例患者中病情恶化或放弃治疗自动出院7例,共20例患者入组。单纯静脉给药组治愈4例(44.5%);静脉给药+鞘内注射药物组,治愈4例(66.7%);静脉给药+侧脑室引流并注射药物组,4例治愈(80%)。静脉应用两性霉素B联合氟胞嘧啶治疗的基础上联合鞘内注射或者侧脑室注射药物可提高新型隐球菌脑炎的治愈率;3组间隐球菌转阴治疗时间比较,结果显示首次隐球菌阴性、三次隐球菌阴性治疗天数,任意2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 各组隐球菌转阴时间及治愈率比较±s)

注:任意2组比较,P<0.05

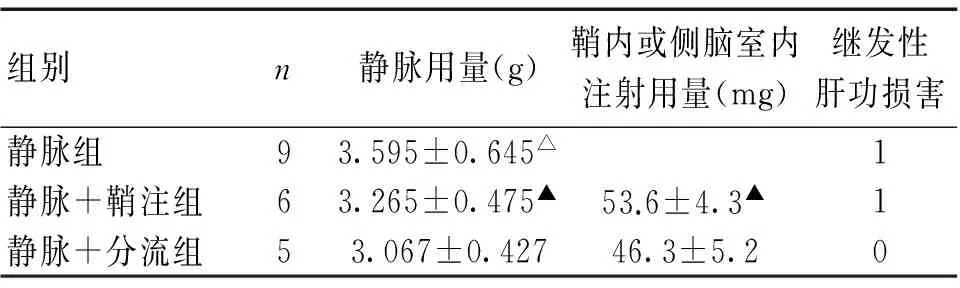

2.2两性霉素B不同给药途径用药剂量及不良反应比较见表2。

表2 各组两性霉素B静脉、鞘内或侧脑室

注:与其他2组比较,△P<0.05;与静脉+分流组比较,▲P<0.05

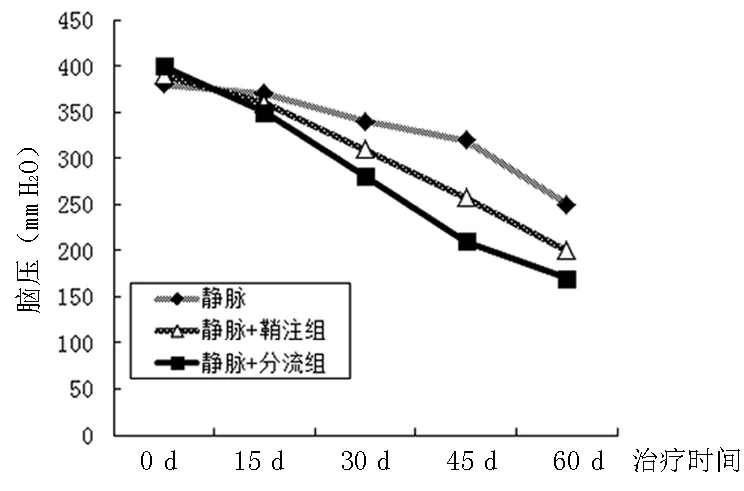

3.3颅内压治疗前后动态变化脑压在治疗前、治疗后15 d、30 d、45 d、60 d的动态变化,各组脑压均有下降,治疗后各组之间比较,静脉+鞘注组、静脉+分流组脑压较静脉组下降快,尤其静脉+分流组脑压下降最快。见图5。

图5颅内压治疗前后动态变化

3讨论

新型隐球菌广泛存在土壤和鸽粪中,细胞免疫功能低下的各种疾病易继发隐球菌病[4]。目前两性霉素B和5-氟胞嘧啶的联合应用是隐球菌脑炎的首选疗效最好的治疗方案[5-6],但两性霉素B不易通过血脑屏障,静脉用药时脑脊液浓度仅为血药浓度的2%~3%,而且随着剂量的增加存在诸多不良反应发生率也随之增加,因并发肝功能损害无法达到目标治疗量从而导致治疗失败。本研究2例患者发生急性肝损伤而终止药物治疗,尤其是在静脉组,由于疗程长,药物总量大,继发肝损伤发生比率增加。本研究虽然病例数较少,但结果显示单纯静脉组治愈率为44.5%,明显低于静脉+鞘内注射药物组及静脉+侧脑室外引流并注射药物组治愈率,静脉给药联合鞘内注射或者侧脑室分流注射两性霉素B,隐球菌墨汁染色转阴时间短,并且应用两性霉素B及5-氟胞嘧啶用量较少,相应药物出现的不良反应少,总治疗时间缩短,大大提高治愈率。

另一方面,两性霉素B应用需从小剂量开始逐渐加量致目标日剂量,以降低其不良反应发生,但部分患者未达到目标治疗量因颅内压增高导致脑疝死亡(3例)。颅高压是导致患者死亡的主要原因。2010年美国隐球菌治疗指南推荐[2]:如果患者CSF压力≥250 mmH2O,可通过腰椎穿刺术CSF引流来缓解(如果颅内压非常高,可通过腰椎穿刺术减压50%,或达正常压力≤200 mmH2O)(B-II)。如果CSF压力持续升高≥250 mmH2O并出现症状,对于需每日重复行腰椎穿刺术的患者,可考虑暂时行经皮腰椎穿刺引流或脑室造瘘术(B-III)。如果患者正在接受适当的抗真菌治疗,即使存在活动性感染和CNS真菌未完全清除,如有临床需要,也可考虑放置脑室腹膜分流管。高颅压的患者可通过腰穿或者侧脑室引流术放脑脊液来降低高颅压,两种方法均可以引流出大量脑脊液,并可以引流出大量的隐球菌,且可以通过鞘内或者脑室引流管给药达到有效药物浓度[7],但对于急性颅高压发作的患者,腰椎穿刺术可诱发脑疝,长时间腰大池置管易造成感染及引流管堵塞[7-8],因此,侧脑室引流术解除高颅压逐渐得到重视,但根据表1结果,早期颅高压发作应用侧脑室分流术可明显改善颅高压症状,减少脑疝形成的风险。本组研究结果表明早期在静脉应用药物的基础上,联合鞘内注射药物或者侧脑室外引流注射药物效果更好,特别对存在高颅压风险的患者推荐应用侧脑室外引流术,不仅可有效降低颅高压,而且侧脑室注射药物浓度大于鞘内注射药物浓度,为抗真菌赢取时间,疗效好,效果确切,与文献报道基本相符[9]。侧脑室引流引起的逆行颅内感染原因为细菌定居引流管[10]及无菌操作观念差有关[11],故建议引流治疗期间严格无菌操作,及时更换引流管,可避免脑脊液逆流感染。

总之,通过比较单纯静脉组、静脉+鞘注组、静脉+引流组的治愈率、两性霉素B用量、脑压变化等指标,我们认为对于经规范静脉用药无效或高颅压无法控制存在脑疝风险隐球菌脑炎患者,建议早期进行侧脑室分流术+脑室内注射两性霉素B,不仅能很好的缓解颅高压,减少脑疝形成的风险,并且可取得高治愈率。但由于本研究例数少而且系回顾性研究,可能存在结果的偏倚,还需要设计多中心大宗的前瞻性队列研究以进一步验证。

4参考文献

[1]John R.Perfect,William E.Dismukes,Francoise Dromer,et al.Clinical Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease:2010 Update by the Infectious Diseases Society of America [J].Clinical Infectious Diseases,2010,50(3):291-322.

[2]张昕,涂波,范荣,等.鞘内注射两性霉素B治疗隐球菌脑膜炎的META分析[J].中国真菌学杂志,2012,07(3):136-141.

[3]Brouwer AE,Rajanuwong A,Chierakul W,et al.Combination antifungal therapies for HIV-associatied cryptococcal meningitis:a randomized trial[J].Lancet,2004,363(9 423):1 764-1 767.

[4]Archibald LK,Tuohy MY,Wilson DA,et al.Antifungal susceptibilities of Cryptococcus neo-formans[J].Emerg Infect Dis,2004,10(1):143-145.

[5]Paschoal RC,Hirata MH,Hirata RC,et al.Neurocryptococcosis diagnosis by PCR method[J].Rev Inst Med Trop Sao Paulo,2004,46(4):203-207.

[6]Lin z,Yu,b,Liang z q,et al.Role of Ommaya reservoir in the management of neonates with post-hemorrhagic hydrocephalus[J].Zhonghua Er Ke Za Zhi,2009,47(2):140-145.

[7]淦作松,唐尤佳,刘俊,等. Ommaya 储液囊植入术治疗脑室出血后继发性脑积水11例[J].实用临床学,2010(2):47-48.

[8]都琳,杨雅骊,黄晨,等.侧脑室引流术在隐球菌性脑膜脑炎早期治疗中的应用[J].中国真菌学杂志,2012,7(4):219-222.

[9]Mechleb b,Khater f,eid a,et al.Late onset Ommaya reservoir infection due to Staphylococcus aureus:case report and review of Ommaya Infections[J].J Infect,2003,46(3):196-198.

[10]Dinndorf p a,Bleyer w A.Management of infectious complications of intraventricular reservoirs in cancer patients:low incidence and successful treatment without reservoir removal[J].Cancer Drug Deliv,1987,4(2):105-117.

(收稿 2016-03-02)

【中图分类号】R51

【文献标识码】A

【文章编号】1673-5110(2016)12-0032-02