浅析西汉灾异思想

张营营

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475000)

浅析西汉灾异思想

张营营

(河南大学 历史文化学院,河南 开封475000)

摘要:灾异思想渊源颇深,在远古时期,就已经萌发生芽。至西汉时,董仲舒吸收阴阳五行观念,把灾异学说纳入儒家的天人感应体系之中,形成了一套新的、系统的灾异—政治学说。灾异虽然一直与国家政治密切相关,然而对现实政治的干预力并不明显。至西汉后期,灾异学说在刘向等人的推动下,其政治色彩明显,对现实政治的干预力大大增强。

关键词:西汉灾异思想政治追求

灾异学说萌发于远古时期,形成了天神崇拜的宗教信仰。春秋战国时代百家争鸣,思想活跃,这时的阴阳五行观念深入人心。秦朝短祚,汉承秦制,到董仲舒时期,创立了以《春秋》为依据类比国家政事的灾异学说,使灾异学说更完善、更系统化。

一、西汉之前的灾异思想

何为灾异,“灾异主要指自然灾害(地震、水灾等)和某些特异的自然现象(日食、流星、太阳黑子等)”[1]。由于历史条件和人们的认识水平有限,对于那些无法解释的自然现象,就为它们披上了一层神秘的面纱,并逐渐演化为灾异说。

漫长的原始社会时期生产力水平极端低下,人们的思维和认识具有极大的局限性,因而正如列维-布留尔所说:“原始人相信任何事情的发生都是神秘的和看不见的力量引起的。”[2]而在古人眼中,自然现象的变化是和国家政事的变迁相关的,每个自然现象的变化都是预示着国家的政事变动。如荀子所说:“善言天者必有征于人。”史书中最早将灾异现象和国家政事关联起来的记载大概是西周时期的史官伯阳甫,《国语·周语》记载:“周将亡矣!天地之气……阳伏而不能出,阴迫而不能蒸,于是有地震。今三川实震,是阳失其所而震阴也。阳失而在阴,川源必塞,源塞,国必亡。”[3]“先秦时将自然现象与朝代更迭联系起来并且影响最大的哲学家当属战国末邹衍。”[4]“邹衍以阴阳主运显于诸侯”[5]又“明于五德之傳而散消息之分”[5]。他认为自然界和人类社会之间有着某种对应的关系,在某一个王朝兴起和某一王朝衰亡时,自然界就会出现某种特殊的现象与之对应,事先预兆出来告诫人们,正如《吕氏春秋·应同》所说:“凡帝王之将兴也,天必先见祥乎下民。”如他认为“土气胜”时,自然界就会出现“大蜻大缕”;“木气胜”自然界就会出现“草木秋冬不杀”;“金气胜”则“金刃生于水”等,形成五德终始说。五德终始学说影响甚大,一度成为后来秦汉两朝立国之理论依据,并且贯穿中国古代封建社会的始终。

总之,春秋战国时期,阴阳思想、五行观和时序思想等这些与灾异观念相关联的思想观念都有所发展,并逐渐与灾异思想结合,成为预示人间吉凶祸福的理论。

二、西汉时期的灾异思想

秦朝短祚,因而灾异学说在西汉盛行,言者众多,然影响最大的乃是董仲舒。《汉书·五行志》把董仲舒誉为“始推阴阳,为儒者宗”[6]。

汉武帝时期,经过几代人的休养生息,国力强盛,汉武帝也是雄才大志,完成了西汉思想上的大一统,接受董仲舒的建议,“独尊儒术,罢黜百家”,儒家学说开始崛起。董仲舒的灾异思想是“以《春秋》灾异之变,推阴阳所以错行”[7],把灾异思想纳入儒家的天人感应思想体系之中,改变了儒家传统的“不语怪力乱神”的思想,即“孔门不凭灾异以言人事,即是不假天道以言人道”[8]的思想。推出了一套灾异-政治学说,新旧王朝的兴替及原因在新的灾异学说里得到了令统治阶级满意的解释,灾异思想开始影响政治。董仲舒认为:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃致。以此见天心之仁爱仁君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。”[7]董仲舒用阴阳灾异的思想告诫国君,希望国君根据自然的变化变更自己的政策,以便安定天下。董仲舒借助于当时人们普遍接受的阴阳五行思想,形成了一套被统治阶级和人民大众所接受的阴阳灾异理论。

董仲舒的灾异说以《春秋》为根据,以历史比附的方法说国家大政,而京房八卦灾异说推演风雨占候。西汉后期,刘向、刘歆父子的《洪范五行传》则是使得董仲舒的阴阳灾异说的理论性淡化,变得更为现实,更具体化,更有利于解释政治,使得灾异思想对政治的干预的作用大大加强。刘向字子政,本名更生,生于汉昭帝元凤二年,汉高祖同父弟楚元王刘交之后,作为汉室宗室,刘向十分关心刘家天下的维护。因而刘向的灾异思想是为了维护刘氏的统治,其政治意图比较明显。刘向生活在西汉由盛转衰时期,对刘氏天下忧心忡忡,当时宦官、外戚当权,因而希望通过灾异告诫皇帝,防止外戚专权,维护刘氏的正统地位。“分析刘向的政治生涯和灾异论集成,可以清楚地看到,激烈的政治斗争促使他的灾异论说始终保持强烈的‘实用取向’”[9]。刘歆相对于父亲刘向,其灾异学说中的政治色彩不多。刘歆的灾异说不同于刘向,刘歆的灾异解说限于《春秋》,刘歆夯实了灾异论的经学基础,确立起了相应的神学权威,从而使得儒学灾异论的理论体系终趋完备。总之,刘向、刘歆父子对灾异论的贡献是集成了以往灾异论说和整合灾异论体系,使得儒学灾异理论体系趋于完备。但两者又有所差别,刘向灾异思想中的政治因素明显。而刘歆则对父亲的失败做了反思和回应,努力推动儒家灾异论说向学理化方向发展,因而在灾异论上呈现出与其父相反的结果。

三、西汉后期灾异思想中的政治追求

西汉后期,自然灾害不断,外戚专权,刘氏天下出现危机。在这样的历史背景之下,西汉后期灾异学说开始注重政治现实,出现以灾异论政治的高潮。

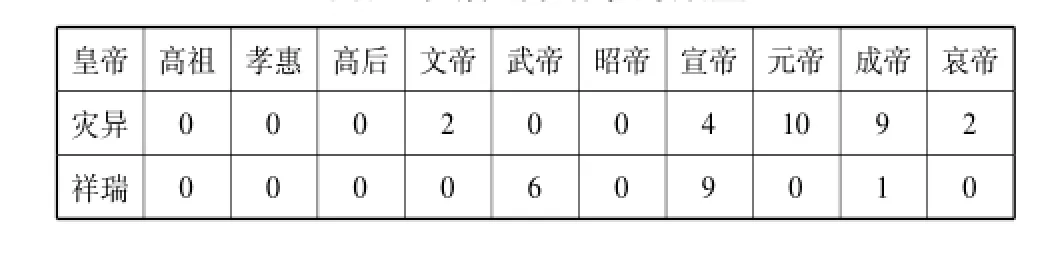

在西汉前期,以灾异轮政治统治者是不允许的,汉武帝时期,董仲舒就是因作《灾异之记》而获罪,因而以灾异论政治的学者很少。如下表所示皇帝所下灾异诏书的数量。

西汉时期灾异诏书的数量

由此可见,灾异学说在西汉后期开始影响政治。宣帝是一个转折点,这是因为宣帝以平民获得皇位,霍光专权,之前废除了昌邑王后他才得以登上大宝,为了避免自己被废,大力宣扬灾异祥瑞思想,以表明自己权利的合法与神圣,以此维护自己的帝位。元成时期灾异诏书最多,这是因为这时灾害不断,外戚专权,汉室衰落,社会动乱。灾异学者开始以灾异学说希望解决当时的社会问题。

灾异思想对政治的影响主要有以下方面:首先,以灾异学说劝说皇帝改变政策,受灾异思想影响,每当有大的自然灾害皇帝就会下罪己诏书。元帝时期灾异诏书有十次,如汉元帝时:“九月。关东郡国十一大水,饥,或人相食。”[7]因而汉元帝下诏曰:“间者阴阳不调,黎民饥寒,无以保治……太仆减谷食马,水衡省肉食兽。”[7]汉成帝之时,出现了日食和地震现象,于是成帝下诏曰:“盖闻天生眾民,不能相治,为之立君以统理之……灾异屡发,以告不治。”[7]皇帝的罪己诏首先是表明了自己怜民的态度,其次诏书的内容也有利于赈灾的实施,不管是否都一一实施,但这一态度是有利于解决自然灾害救济的。其次,另一个影响政治的表现是,大臣以灾异劝皇帝改变自己的错误举措和政策。如元帝建昭年闾,儒生京房问:“今陛下即位已来……《春秋》所记灾异尽备。陛下视今为治邪,乱邪?”元帝竟答曰:“亦极乱耳。尚何道!”[7]后“元帝听取贡禹的建议,罢上林宫馆希幸御者,及建章、甘泉宫卫卒,减诸侯王庙卫卒省其半”[7]。刘向灾异思想最明显的特点就是政治色彩鲜明,往往是以灾异来维护刘氏天下。如刘向“前弘恭奏望之等狱决,三月,地大震。恭移病出,后复视事,天阴雨雪。由是言之,地动殆为恭等”,试图将灾异之咎归于宦官弘恭。这是与宦官斗争,维护汉家的统治秩序,但结果却是失败了,原本是将矛头直指元帝左右的宦官佞幸,但反而促成戚宦同仇敌忾。最终刘向遂废十余年,至元帝驾崩,再也没有被起用。随着成帝即位,重用外戚王家,外戚专权更为严重。这时的刘向忧心忡忡,担心出现天下易主的情况,曾私下对陈汤说:“灾异如此,而外家日盛,其渐必危刘氏。”[7]这已表明刘向已从担心外戚专权导致灾异转为从灾异担心王氏取代刘氏的局面。

四、结语

西汉时期灾异思想开始盛行,董仲舒使得阴阳灾异思想纳入儒家天人感应系统,改变儒家传统的 “不语怪力乱神”的思想,推出一套灾异-政治学说,至此,统治者权利的合法性和神圣性在灾异说中得到合理的解释,自汉宣帝开始,灾异思想对政治干预的影响加大,后刘向又使得灾异思想理论性淡化,实用性增强,灾异思想对政治的干预力更为突出。至此,西汉的灾异思想与政治紧密结合,出现因灾异皇帝需下罪己诏,以灾异论政事,以灾异征免大臣,以灾异作为政治权利争夺的资本,甚至在东汉以灾异思想废立皇帝,可见影响之大。

参考文献:

[1]吴青.灾异与汉代社会[J].西北大学学报,1995(3):39-45.

[2]列维—布留尔,著.丁由,译.原始思维[M].北京:商务印书馆,1981:5.

[3]徐元浩.国语集解[M].北京:中华书局,2002:27.

[4]刘光本.中国古代灾异说之流变[J].青岛海洋大学学报,2001(2):6-9.

[5]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[6]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[7]王利器.新语校注[M].北京:中华书局,1986:155.

[8]徐复观.两汉思想史[M].上海:华东师范大学出版社,2001:203.

[9]陈侃理.刘向、刘歆的灾异论[J].中国史研究,2014 (4):71-97.