听力正常人的长潜伏期听觉诱发电位

刘 会,郑 剑,杨小萍,朱广友(1.南昌大学司法医学鉴定研究所,江西 南昌 0019;2.南昌大学基础医学重点实验室,江西 南昌 0019;.司法部司法鉴定科学技术研究所 上海市法医学重点实验室,上海 20006)

听力正常人的长潜伏期听觉诱发电位

刘会1,2,3,郑剑1,3,杨小萍3,朱广友3

(1.南昌大学司法医学鉴定研究所,江西 南昌 330019;2.南昌大学基础医学重点实验室,江西 南昌 330019;3.司法部司法鉴定科学技术研究所 上海市法医学重点实验室,上海 200063)

摘要:目的 探索长潜伏期听觉诱发电位(auditory long latency response,ALR)潜伏期、波幅与声刺激强度间的关系和特点,并探讨其在听阈评估中的意义。方法 对46名听力正常人(92耳)进行ALR测试,予受试者从70、50、30、20至10dBnHL 5个声刺激强度顺序诱发ALR波形,标记N1波、P2波,得出三个观察指标(N1波及P2波潜伏期、N1-P2波幅)的数值。分析观察三个指标的变化趋势及频率差异性。结果 46名听力正常人(92耳)ALR波形的引出率均为100%。随着声刺激的降低,ALR的N1波、P2波潜伏期延长,N1-P2波幅降低。结论 在适宜的条件下,ALR是一项稳定的检测技术。ALR的N1波、P2波潜伏期及N1-P2波幅与声刺激强度间的关系对ALR应用于听阈评估中有重要作用。

关键词:法医学;诱发电位,听觉;潜伏期;正常人

1939年Davis[1]最初描述了皮层听觉诱发电位(cortical auditory evoked potential,CAEP)的概念,这也是关于诱发电位的最早记录,指声刺激诱发的大脑皮层神经元的电活动,潜伏期为50~500ms,属于长潜伏期听觉诱发电位(auditory long latency response,ALR)。因声刺激条件和声刺激参数不同,ALR具有很多种类,其中包括皮层电反应(cortical electric response,CER),因记录电极置于颅顶中央所记录到的波形较清晰,习惯称其为颅顶慢反应(slow vertex response,SVR)。ALR主要成分由三部分组成,一个为在50 ms出现的正波P1,一个为在80~100 ms出现的负波N1及其后一个约在180~200ms出现的正波P2。ALR在临床听阈评估及法医学耳聋鉴定中具有重要作用[2-3],而应用于听阈评估是基于其潜伏期、波幅与声刺激强度的线性关系[4]。本研究旨在收集、统计耳科正常人ALR的基础数据,探讨ALR潜伏期、波幅随声刺激强度变化的规律。

1 对象与方法

1.1研究对象

志愿者46名(其中男性33名,女性13名),共92耳,年龄19~46岁,平均25.5岁。纳入标准:耳科检查、声导抗测试结果均正常,纯音测听(pone tone audiometry,PTA)在0.125~8 kHz听阈级均≤20 dB HL。排除标准:无过度噪声暴露史,无耳毒性药物使用史,无听力障碍家族史,无耳科及神经系统疾病史。

1.2实验仪器及环境

PTA采用丹麦Madsen ORBITER 922型纯音听力计,听力计依据JJG 388—2001《纯音听力计检定规程》进行检定。声导抗测试采用丹麦Madsen ZODIAC 901型中耳分析仪。ALR采用美国智听公司Smart EPEP测试系统。测试环境为隔声屏蔽室,背景噪声小于20dB(A)。

1.3测试方法

1.3.1PTA测试

按照GB/T 16403—1996《声学测听方法纯音气导和骨导听阈基本测听法》标准要求,采用上升法进行两次0.125~8kHz的PTA测试,同一频率两次测试的PTA阈值结果差小于5 dB,确定0.5、1、2和4 kHz的听阈级。

1.3.2ALR测试

受试者取仰卧位或坐位,颈部放松,并保持清醒、舒适、安静的状态。采用ER3插入式耳机,予以持续时间为80ms、上升和下降时间均为20ms、刺激率为1.1次/s的短纯音刺激。电极安放位置按照脑电图国际10-20系统电极安放法,即记录电极置于颅顶中央(Cz),参考电极置于声刺激侧耳乳突处,接地电极置于鼻根上10%处(FPz),并使极间电阻小于5kΩ。放大器滤波带通1~30Hz,分析时间500ms,叠加次数为50~100次。依次选择刺激频率(0.5、1、2、4 kHz),选择刺激耳及声刺激强度,初始强度为70 dB nHL,以20 dB nHL递减,至30 dB nHL后以10 dB nHL递减,直至引不出ALR波形,再上升5dBnHL继续测试,直至引出ALR波形,把能引出波形的最小声刺激强度确定为ALR反应阈。其中,在接近阈值或低强度刺激时,因波形稳定性较差,进行重复刺激2~3次,使波形具有重复性和稳定性以确定ALR波形的存在,然后对各频率不同强度下引出的ALR波形标记N1波、P2波。同法测试另一耳。

1.3.3分析指标

关注指标主要有:N1波潜伏期,指从声刺激起始点至所测试的ALR的N1波峰之间的时间间隔;P2波潜伏期,指从声刺激起始点至所测试的ALR的P2波峰之间的时间间隔;N1-P2波幅,指N1波谷与P2波峰之间的垂直距离。

1.4统计学方法

2 结果

2.1ALR波形

46名听力正常人在各频率刺激声强度下ALR波形的引出率均为100%,且在声刺激强度为30dBnHL时引出率也是100%。图1为一听力正常人在刺激频率为1 000 Hz时不同声刺激强度下ALR波形,本例ALR反应阈为20dBnHL。

2.2听力正常人ALR各指标结果

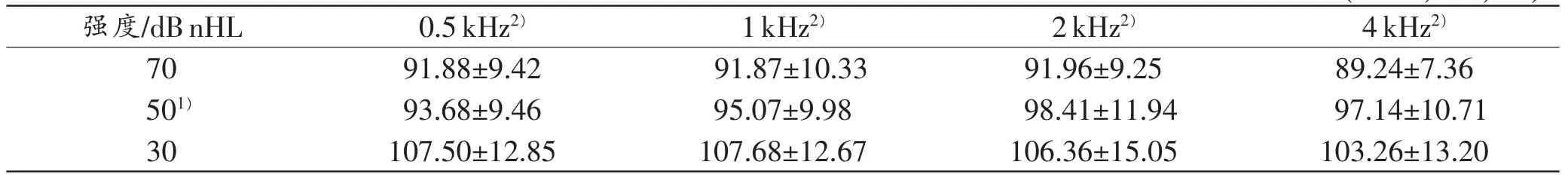

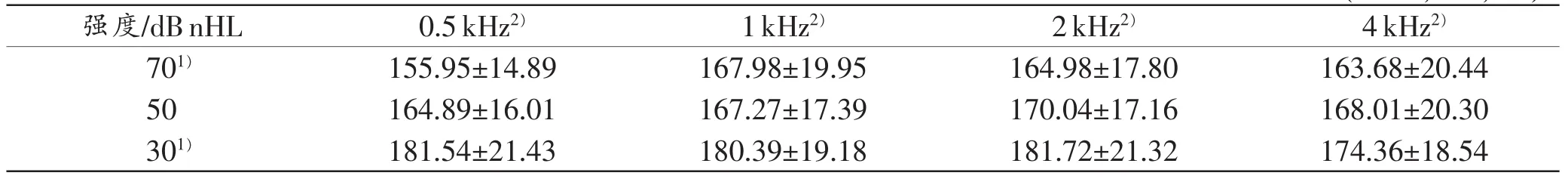

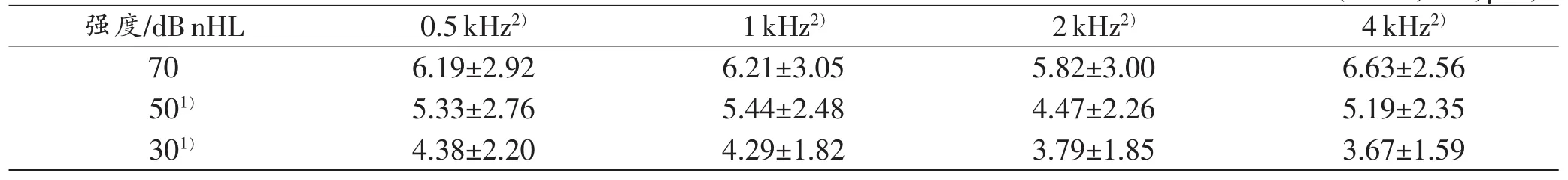

ALR的N1波潜伏期、P2波潜伏期、N1-P2波幅的均数及标准差见表1~3。在各检测频率,N1波潜伏期、P2波潜伏期、N1-P2波幅强度间差异有统计学意义。

表1 不同强度、不同频率下ALR的N1波潜伏期 (n=92,±s,ms)

表1 不同强度、不同频率下ALR的N1波潜伏期 (n=92,±s,ms)

注:1)在该声强度刺激时,各频率间差异有统计学意义,P<0.05;2)在各检测频率,N1波潜伏期强度间差异有统计学意义,P<0.05

强度/dBnHL 0.5kHz2) 1kHz2) 2kHz2) 4kHz2)70 91.88±9.42 91.87±10.33 91.96±9.25 89.24±7.36 501) 93.68±9.46 95.07±9.98 98.41±11.94 97.14±10.71 30 107.50±12.85 107.68±12.67 106.36±15.05 103.26±13.20

表2 不同强度、不同频率下ALR的P2波潜伏期 (n=92,±s,ms)

表2 不同强度、不同频率下ALR的P2波潜伏期 (n=92,±s,ms)

注:1)在该声强度刺激时,各频率间差异有统计学意义,P<0.05;2)在各检测频率,P2波潜伏期强度间差异有统计学意义,P<0.05

强度/dBnHL 0.5kHz2) 1kHz2) 2kHz2) 4kHz2)701) 155.95±14.89 167.98±19.95 164.98±17.80 163.68±20.44 50 164.89±16.01 167.27±17.39 170.04±17.16 168.01±20.30 301) 181.54±21.43 180.39±19.18 181.72±21.32 174.36±18.54

表3 不同强度、不同频率下ALR的N1-P2波幅 (n=92,±s,μV)

表3 不同强度、不同频率下ALR的N1-P2波幅 (n=92,±s,μV)

注:1)在该声强度刺激时,各频率间差异有统计学意义,P<0.05;2)在各检测频率,N1-P2波幅强度间差异有统计学意义,P<0.05

强度/dBnHL 0.5kHz2) 1kHz2) 2kHz2) 4kHz2)70 6.19±2.92 6.21±3.05 5.82±3.00 6.63±2.56 501) 5.33±2.76 5.44±2.48 4.47±2.26 5.19±2.35 301) 4.38±2.20 4.29±1.82 3.79±1.85 3.67±1.59

从表1~3可以看出,ALR在声刺激强度70dBnHL 时N1波潜伏期为90ms左右,在30dBnHL时达到约105ms;ALR的P2波潜伏期在70dBnHL时在160ms左右,在30dBnHL时达到约180ms;ALR的N1-P2波幅在70dBnHL时在6μV左右,在30dBnHL时下降到约4μV。从图1可以看到,分别标记N1波潜伏期、P2波潜伏期位置向右下方向渐移,代表潜伏期(N1波潜伏期和P2波潜伏期)是逐渐延迟的,同时ALR的N1波谷到P1波峰的垂直距离也是逐渐减小的,并当声刺激强度减弱到阈值时,ALR波形消失。因此,各频率ALR潜伏期(N1波潜伏期和P2波潜伏期)随着声刺激强度的降低而逐渐延长,各频率ALR波幅随着声刺激强度的降低而逐步降低。

方差分析结果显示,在声刺激强度为50 dB nHL时,N1波潜伏期各频率间差异有统计学意义(P<0.05);在声刺激强度为70、30dBnHL时,P2波潜伏期各频率间差异有统计学意义(P<0.05);当声刺激强度为50、30dBnHL时,N1-P2波幅各频率间差异有统计学意义(P<0.05)。方差分析结果同时也显示,三个分析指标声刺激强度间差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

3.1长潜伏期听觉诱发电位参数概述

ALR是在受试者觉醒状态下诱发的反应,对大龄儿童和配合的成人可诱发出清晰、稳定的波形,但其与受试者的觉醒状态密切相关[5],随觉醒水平有规律地变化,受试者在清醒状态时振幅增加,在困倦状态时振幅明显下降,故在进行ALR测试时,保证受试者维持足够的清醒水平以使影响因素降低至最小是整个研究的关键和基础。同时,实验室环境、声刺激持续时间、刺激间隔(或者刺激率)等参数的设置均与整个测试的持续时间长短有关,因而探索ALR检测技术的适宜参数也是相当重要的。

本实验为使受试者的觉醒状态基本处于同一程度,避免受试者主体状态差异导致的测试误差,在实验过程中未采用常规的阅读杂志、欣赏图片等方式,而是结合纯音听力计采用与PTA测试相似的方法,嘱受试者在持续性纯音刺激结束时做出按相应侧(与受测试耳相一致,左侧或右侧)指示灯按钮的行为反应。刺激间隔太长或者刺激率太慢,会增加测试时间,使受试者难以配合,而刺激间隔太短(或刺激率太快),反应会减弱,潜伏期会延长,同时临床实践[6]证明最适宜的刺激间隔为1~2s,该实验参考这个数据,将刺激率设置为1.1次/s。此外,上升时间和下降时间太短会产生短声伪迹,给声反应和撤声反应强,干扰正常波形,会使信号失去其频率特异性;上升时间太长,会减小波形振幅,增加测试时间,影响受试者的状态。为保持ALR测试具有良好的频率特性,又可缩短测试时间,将声信号的上升时间和下降时间设置为20ms、平台时间设置为80ms[6]。

3.2长潜伏期听觉诱发电位技术的稳定性

本研究结果显示,46名听力正常人70、50、30dBnHL声刺激强度时在0.5、1、2、4 kHz时均能引出清晰的ALR波形,且具有良好的重复性,可以认为在本实验设定条件下,受试者主体状态对ALR稳定性无明显影响。从波形的引出率包括低声刺激强度30dBnHL的波形引出率均为100%方面评价,表明本研究所探索的ALR检测技术是较为稳定的。同时确定了46名听力正常人92耳的ALR反应阈值[7]。

3.3长潜伏期听觉诱发电位基础数值

本研究包括前期对听力正常人的行为听阈与ALR反应阈值的比较,均是根据波形的重复性进行判定ALR波形引出与否,若某一声刺激强度的两次ALR波形重复性好,可视为该强度ALR波形引出。

本研究参考了国外文献[8],以N1波潜伏期、P2波潜伏期以及N1-P2波幅作为ALR的3个观察指标进行探讨。ALR作为一种诱发电位技术,遵循了所有诱发电位的一般规律,即随着声刺激强度的降低,潜伏期延长、波幅降低[5]。如图1所示,随着声刺激强度的降低,ALR的N1波潜伏期逐渐延迟,在20dBnHL(本例的ALR反应阈)时N1波潜伏期近150ms,ALR的P2波潜伏期也逐渐延迟,在20dBnHL时P2波潜伏期近200ms;同时可以看出N1-P2波幅也有降低趋势,当声刺激强度降低到15dBnHL时,ALR波形消失。这一特点正是ALR检测技术能用于听阈评估的基础[4]。

当然,本研究因样本量较少,未对性别、左右耳等方面差异进一步分析,仅对数据进行初步的描述性统计学分析,报告了听力正常者46人共计92耳ALR的基础数据,包括70、50、30dBnHL声刺激强度下的N1、P2波潜伏期及N1-P2波幅的均值和标准差,尽管数值相对离散,但可为以后的研究,尤其关于异常ALR波形的界定方面奠定一定基础。同时,通过对各刺激强度的分析指标进行方差分析,统计结果显示了在某些声刺激强度时三个分析指标的频率差异有统计学意义,并且各分析指标的强度差异均有统计学意义,即确定各刺激频率的不同声刺激强度的潜伏期、波幅的基本数据是必要的。因此,根据波形的重复性,并结合潜伏期、波幅正常数值情况共同评价波形引出与否,以及进一步确认反应阈值将更客观、准确,故在涉及听力损伤时听功能障碍的评估中具有重要意义。

3.4长潜伏期听觉诱发电位评估听阈的法医学应用价值

短潜伏期听觉诱发电位中的听觉脑干诱发电位在听阈评估中具有很重要的位置,由于短声频谱范围集中于高频区域,听觉脑干诱发电位在法医学鉴定中的应用受到一定限制,采用多种方法组合测试是当今法医界听力鉴定中的趋势和现状,听觉脑干诱发电位和40 Hz听觉相关电位组合测试目前得到了广泛的应用[9]。鉴于ALR的发生源位于高级听觉皮层中枢,能整体评估听通道的完整性,并所用声刺激类型为短纯音具有频率特异性,因此探讨ALR对于法医学听力损伤判定和听阈评估具有应用前景。

参考文献:

[1]Davis PA.Effects of acoustic stimuli on the waking human brain[J].J Neurophysiol,1939,2(6):494-499.

[2]Tsu B,Wong L,Wong E.Accuracy of cortical evoked response audiometry in the identification of non-organic hearing loss[J].Int J Audiol,2002,41(6):330-333.

[3]张馨元,刘昕,尚笑平,等.正常人长潜伏期听觉诱发电位的法医学应用价值[J].中国法医学杂志,2012,(4):279-282.

[4]李兴启,卢云云.听觉诱发电位(AEP)的神经生物学基础及临床应用(15)[J].听力学及言语疾病杂志,2007,(2):173-174.

[5]潘映福.临床诱发电位学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2000.

[6]韩德民.临床听力学[M].第5版.北京:人民卫生出版社,2006:228.

[7]刘会,朱广友,杨小萍,等.听力正常人颅顶慢反应阈值与行为听阈的比较[J].法医学杂志,2010,26(1):18-21.

[8]Roeser R,Valente M,Hosford-Dunn H.Audiology diagnosis[M].2nd ed.Stuttgart:Thieme Publishing Group,2007.

[9]范利华,杨小萍.听力测试组合在听觉障碍鉴定中的应用[J].法医学杂志,2005,21(4):255-258,261.

(本文编辑:陈捷敏)

中图分类号:DF795.1

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2016.03.004

文章编号:1004-5619(2016)03-0176-04

作者简介:刘会(1984—),女,硕士,主检法医师,主要从事法医学鉴定工作;E-mail:hhcomeon@126.com

通信作者:郑剑,男,硕士,讲师,主检法医师,主要从事法医学教学、鉴定工作;E-mail:zhengjian2004@163.com

收稿日期:(2015-10-21)

Research on Auditory Long Latency Response in Normal Hearing Subjects

LIU Hui1,2,3,ZHENG Jian1,3,YANG Xiao-ping3,ZHU Guang-you3

(1.Institute of Forensic Medicine,Nanchang University,Nanchang 330019,China;2.Key Laboratory of Basic Medical Sciences of Nanchang University,Nanchang 330019,China;3.Shanghai Key Laboratory of Forensic Medicine,Institute of Forensic Science,Ministry of Justice,P.R.China,Shanghai 200063,China)

Abstract:Objective To explore the characters and the relationship among latency response,amplitude and sound stimulus intensity of auditory long latency response(ALR),and to investigate the significance of ALR applied in auditory threshold prediction.Methods Total 46 subjects(92 ears)with normal hearing were tested by ALR.The ALR waves of the subjects were elicited by 5 sound stimulus intensity according to the order of 70,50,30,20 and 10dBnHL.By making N1wave and P2wave,the values of 3 observed indexes(the latencies of N1wave and P2wave and N1-P2amplitude)were obtained,and the variation trend of the observed indexes were statistically analyzed.The differences in the frequency of the indexes were observed.Results The rate of ALR waves from 46 subjects(92 ears)with normal hearing was 100%.The latencies of N1wave and P2wave delayed gradually and N1-P2amplitude declined with sound stimulus intensity descending.Conclusion In suitable conditions,ALR is a stable technology for hearing thresholds prediction.The relation between sound stimulus intensity and latency of N1wave,latency of P2wave and N1-P2amplitude of ALR plays an important part in auditory thresholds assessment.

Key words:forensic medicine;evoked potentials,auditory;latency;the normal