高等师范院校公共体育课教材应具备的特征与现存问题的改进

沈建峰 巴登尼玛 范峰 赵利

摘要:采用文献资料法、访谈法对高等师范院校公共体育课教材与非师范院校相比应具备的特征及现在所用教材的现存问题进行分析。结果表明:高等师范院校公共体育课教材除具有普通高校公共体育课教材的所有特征外,还应具有“师范性”与“独立性”;高等师范院校现在使用的公共体育课教材普遍存在“独立性”与“师范性”缺失,以及缺少递进性、延展性、过于简化和各部分契合度不够等问题。针对问题提出改进意见:高等师范院校公共体育课教材编写应以培养目标为中心,凸显师范性与独立性;以中学体育教材为基点,注重内容的递进性;加强内容的精炼与结构的创新,提升教材的延展性。不能过于夸大教材的作用,教材的作用是否能够充分展现与任课教师的使用与引导密不可分。

关键词: 高等师范院校;公共体育课教材;师范性;教材编写;培养目标

中图分类号: G 807.04文章编号:1009783X(2016)04031706文献标志码: A

高等师范类院校是培养中小学师资的主体力量,是教育的基础工程之一,“不办好师范教育,教师就没有来源”[1]。体育课程作为我国大学生的公共必修课,是高等师范教育的重要组成部分,是培养师资人才的重要内容,也是培养师范生具备体育“展示”和“使用”能力的有效途径。高等师范院校公共体育课教材是体育课程的有效支撑,其内容是对体育课程的一种直接反映,是一种教学工具,是指导教师教学和师范生获取体育资源、从事体育活动的工具书,在传承体育文化和满足学生体育知识需求的同时,促进学生体育“展示”和“使用”能力的形成,并且在这一方面具有其他学习材料不可替代的作用;然而,从高等师范院校公共体育课教材的编写与使用情况来看,与非师范院校之间存在明显的“通用性”,并被“通用性”束缚,因此,对高等师范院校公共体育课教材与非师范院校相比应具备的特征及现在所用教材的现存问题进行分析,对促进其科学、合理的发展,更好地为中小学师资人才培养服务有重要意义。纵观以往的相关研究成果,对普通高校公共体育课教材的研究较多,而将高等师范院校与非师范院校区分开进行单独研究的非常少,并且,就研究的范围而言,只初步涉及高等师范院校公共体育课教材的使用现状及课程改革,而对其应该具备的特征及其编写方面的现存问题却没有涉及;因此,本研究将以此为切入点进行探讨,以期为高等师范院校公共体育课教材编写提供理论依据,同时促使它在学生体育“展示”和“使用”能力形成方面发挥更大的作用。

1高等师范院校公共体育课教材具备普通高校公共体育课教材的所有特征

体育教材是体育教学内容的载体,是介于体育教师和学生之间的教育影响的重要组成部分。向学生传递体育理论知识、运动文化和运动价值观念是体育实践教材和体育理论教材的基本功能[2]。体育教材是一种程式化的教学工具,具有相对的稳定性。普通高校公共体育课教材是面向大学普通学生的体育教材,它具有“知识性与技能性、阶段性与连续性、健身性与综合性、统一性与灵活性、国际性与民族性[3]”等特征(以下简称“共同特征”)。

由于高等师范院校公共体育课教材是普通高校公共体育课教材中的一个重要组成部分,因此,高等师范院校公共体育课教材应该具有以上普通高校公共体育课教材的所有特征。再从现实中各高等师范院校编写与使用的教材来看,与非师范院校之间的“通用性”足以证明业界对高等师范院校公共体育课教材具有此共同特征的认同,在此不再赘述;但是,高等师范院校公共体育课教材在具备共同特征的同时是否应具备其他特征,则是论述的关键。

2高等师范院校公共体育课教材应具备的其他特征

高等师范教育是以培养中等教育师资为主的专门教育。从师范教育的产生和发展中也可以看出,师范教育就是为中小学教育培养师资的。我国高等师范教育发展的全过程也始终是同“培养中等教育师资”这一基本目标联系在一起的[4]。

培养师资的过程是传递知识并塑造被培养者使用知识的理念与方法的过程。“教师的知识可以分为4个方面的结构内容:本体性知识、条件知识、实践知识及文化知识。本体性知识是指教师所具有的特定的学科知识,这是人们所普遍熟知的一种教师知识;条件性知识是指教师所具有的教育学、心理学的知识,它对本体性知识的传递起理论支撑的作用;实践性知识主要指教师教学经验的积累,包括教师所拥有的课堂情景知识及与之相关的知识;文化知识即指教师具备的除上述3种知识以外的广博的通识文化知识”[5];因此,高等师范教育在培养学生时必须传递以上教师知识所包括的4个方面的内容,并塑造学生使用这些知识的理念与方法,尤其是“文化知识”方面,要培养师范生的综合能力,使其“一专多能”,具有广博的通识文化知识。

公共体育教育作为高等教育中的重要内容,师范院校和非师范院校之间也应具有不同的特征。“高师体育教育应该注重对学生必备体育知识技能的培养”[6],“师范院校的体育教学工作,在完成体育教学大纲规定的教学内容的基础上,还应根据师范生今后从事教育工作的需要,进一步提高师范生的体育能力”[7]。此处的“必备体育知识技能”及“师范生的体育能力”指的就是作为师范生所应具备的一种广博的通识文化知识,即教师知识结构中的“文化知识”;因此,由于培养目标和就业方向不同,在公共体育课教学内容的设计方面两者之间也应具有一定差异;而“体育教材体现具体化的体育教学内容,经过选择的体育教学内容是体育教材主体”[8]。所以,高等师范院校公共体育课教材与非师范院校相比在培养方向和教学内容上应不同,因此,高等师范院校公共体育课教材在具备普通体育教材的特征外,应具有其他特征。

2.1高等师范院校公共体育课教材应体现“师范性”

师范性,即教师职业性质及对从事这一职业人员的基本要求。“师范性作为教师教育的内在属性,是教师教育区别于其他专业教育的本质属性和特殊性所在”[9]。高等师范院校的教育具有明确的职业指向性,“是培养基础教育师资的主阵地,担负着培养满足社会经济、政治和文化发展需要的合格教师的重任”[10];因此,高等师范院校培养人才应突出“师范性”,“高师院校课程改革的课程目标与理念应回归师范性”[11]。

高等师范院校是中小学教师来源的源泉,每年都有大量的毕业生走向教师岗位,而“班主任工作是新教师工作的重要组成部分”[12],并且“在中小学教育中,班主任的作用是难以替代的”[13];因此,具备当班主任的能力是教师职业性质对从事这一职业人员的基本要求,也是“师范性”的一个重要元素。

“班主任在体育方面具有较强的能力,才能做到全面关心学生的健康成长,才能通过开展丰富多彩的课外体育活动,提高班主任的威信,增强学生对班主任的信任感,增强班级的凝聚力,为养成良好的学习风气和营造优良的育人环境打下坚实基础”[7]。“班主任应该掌握基础体育文化知识并了解一些体育保健常识和常见运动损伤的处理方法,具备一些基础的裁判知识和一定的运动技能,并了解体育游戏的选择原则与实施要点,能够组织和参与班级内部体育比赛”[6];因此,具有体育“展示”和“使用”能力,是师范类毕业生胜任班主任工作的必备条件之一。

具备当班主任的能力是“师范性”的一个重要元素,而具有体育“展示”和“使用”能力是师范类毕业生胜任班主任的必备条件之一;所以,高等师范院校公共体育课程的设置及教学内容的选择应该满足班主任工作对教师的要求,要符合教师的职业性质和教育事业对教育工作者的要求,要具有师范性。由于教材是课程设置与内容的具体化,因此,高等师范院校公共体育课教材也应满足与符合以上要求,具有师范性。

2.2高等师范院校公共体育课教材应具有独立性

“课程设置是培养目标的具体体现,也是教育质量的体现。师范院校的课程设置应更多地考虑如何去体现高师的培养目标,形成自身特色。”[14]公共体育课是高等师范院校众多公共课程中的一门重要课程,在培养中小学师资人才方面具有重要作用,其培养目标是传承体育文化、满足学生体育知识需求的同时,促进学生体育“师范性”的形成,使其符合中小学教师的基本要求。

非师范院校公共体育教学与学习主要是如何有效地使学生自身掌握知识与技能,而师范院校公共体育教学与学习在前者的基础上,还需涉及小型体育活动的组织编排、常见运动损伤的处理方法,以及掌握一些基础的裁判知识和学科教材教法的基本专业知识;因此,师范和非师范院校之间体育教学与学习的内容、目标应该不同。

“教材是人才培养过程中传授知识训练技能和发展智力的重要工具,能够从一个侧面折射出教育观念的变革。作为知识的载体和教改成果的表现物,它不仅是教师传授知识的媒体,也应是培养学生综合能力的媒介。”[15]由于师范和非师范院校之间体育教学与学习的内容、目标不同,因此,高等师范院校公共体育课教材内容和非师范院校相比应该存在较大的差异性,在教材的编写与使用方面要从普通院校公共体育课教材中分列出来,体现自己的独立性。

3高等师范院校公共体育课教材使用及编写的现存问题

3.1高等师范院校与普通高校通用教材,没有独立性

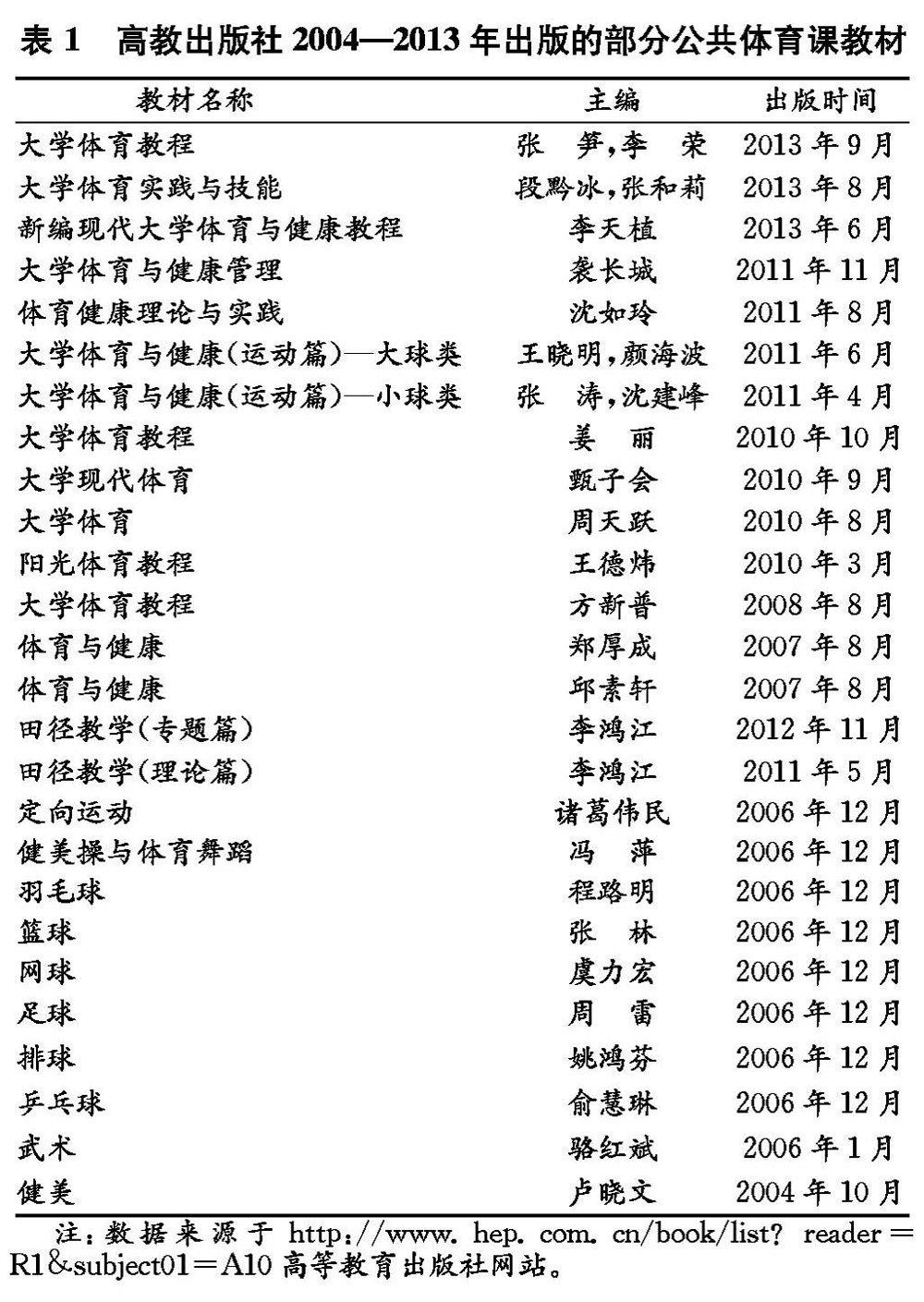

“高等教育出版社是以出版高等教育、职业教育、成人及社会教育等教育类、专业类、科技类出版物为主的综合性大型出版社。”[16]对该社近年来公共体育课教材的出版情况进行整理分析(见表1),发现2004—2013年,高等教育出版社没有单独针对高等师范院校出版公共体育课教材,同时对高等教育出版社相关负责人的访谈中发现,到目前为止,高等教育出版社仅在1999年7月出版由师专体育编委会编写的《师专体育(理论部分)》《师专体育(实践部分)》,并在2007年7月再次出版(第2版),此教材是师范专科学校公共体育课教材,适用于师范专科层次学生。高等教育出版社体育分社到目前为止没有出版仅适用于高等师范院校使用的公共体育课教材,此问题也已经引起了他们的关注。

高等教育出版社“在出版规模、市场占有率、产品数字化、国际化及综合实力等方面都处于中国出版行业领先地位”[16];但到目前为止,只出版公共体育通用教材,没有出版仅适用于高等师范院校使用的专用教材。一方面,说明高等师范院校作为使用方对教材内容与模式方面没有“独立”的要求;另一方面,说明高等教育出版社对现阶段通用性公共体育课教材的使用及其出版量较为满意。这2个方面反映出高等师范院校与普通高校通用公共体育课教材处于一种“默许”状态,具有“普遍性”。以四川省为例,四川师范大学、西华师范大学、内江师范学院、乐山师范学院、阿坝师范高等专科学校等师范类院校与西华大学、中国民用航空飞行学院、四川文理学院、成都大学等普通院校均使用通用公共体育课教材。该套教材是高等教育出版社出版的《大学体育与健康(基础篇)》及《大学体育与健康(下册·运动篇)》,其中下册运动篇为《大球类》《小球类》《时尚休闲体育》《武术与搏击》《艺术体育》《保健体育》等6本分册。

3.2教材编写在内容与特征方面与普通高校一致,没有凸显师范性

高等师范院校的专家、教授编写了很多版本的公共体育课教材,其中绝大多数教材首先会被编写者所在院校选用;但是,由于在编写初期只重视高等师范院校公共体育课教材的共同特征,给教材的定位是“通用性”,忽视了高等师范院校与非师范院校之间存在教学对象、培养目标的不同,因此,编者在编写高等师范院校公共体育课教材时,往往会直接将其与非师范院校公共体育课教材等同起来,使其具备共同特征的同时在内容的选择与排列、理论深度的构建等方面也与非师范院校趋同,最终导致高等师范院校使用的公共体育课教材均为通用版本,没有凸显师范性。

以四川省为例,目前使用最广泛的教材为高等教育出版社出版的《大学体育与健康(基础篇)》及《大学体育与健康(下册·运动篇)》,该套教材是由四川师范大学庞元宁教授组织编写,笔者是该套教材编写团队中主要成员之一,正如教材“前言”所述,“我们组织编写了这套既适合于师范院校又适合于普通高等院校的教材”[17],“通用性”是设计、编写教材的出发点;因此,本套教材在编写中对内容的选择是以非师范生的教育特征和体育需求为主,在此基础上,添加“师范生”所应具备的一些基本技能,但是难度控制在非师范生能够接受的基础上。本套教材的优点是已经考虑到师范生与非师范生之间体育需求与职业要求的不同,在编写中尝试性地加入队列练习、小型比赛编排与组织等“师范性”的内容;但最终还是向“通用性”倾斜,导致整套教材与其他普通教材相比差异并不显著,没有凸显师范性。

由安康师范学院王兴林教授与陕西理工学院李宏印教授主编的《大学体育》,是普通高等教育“十二五”国家级规划教材,由南开大学出版社于2010年出版。该教材的优点是与教师的“教”结合紧密,并用一个章节对体育竞赛的组织、编排进行了详细介绍;但是,从该教材的整体内容与特征来看,与编者前言所述“本书可作为高等院校体育教材及开展体育活动的参考书”[18]相吻合,是一本“通用教材”,并没有凸显师范性。由湖南师范大学孙洪涛教授主编的《大学体育教程》,是普通高等学校体育课程教材,由教育科学出版社于2011年出版。从编者在编写过程中力求做到的4个方面来看,例如贯穿“以人为本”的教育理念和“健康第一”的教育思想,科学和人文相结合,生活和时尚兼备,教、学、练、育相结合,课内课外相结合,阳光体育运动贴近实际,实效性强”[19],并没有凸显师范生所应具备的体育能力,再加上该教材出版后被评为“十二五”湖南省普通高校重点推荐优秀体育教材,面对的目标群体是普通高校中的所有学生;因此,可以认为该教材是一本“通用教材”,必然缺乏“师范性”。

3.3教材内容与中学体育教材重复较多,缺少递进性

杨文轩教授在2008年主编的教材《大学体育》的前言中特别强调,在编写过程中“剔除了许多在中学中出现过的常识性知识”[20],并将此作为该教材的一个亮点,将“亮点”落到实处。说明普通高校公共体育课教材与中学体育教材出现内容重复的现象已经引起这位知名专家的关注,并开始通过自身的行动和影响力尝试改变这一状况;但是,2015年的相关研究表明,“通过对诸多版本的各学段国家级规划教材的比较分析发现,我国大中小学体育教材内容存在着不同学段之间内容衔接不畅、前后重复、层次划分不连贯等问题”[21]。这说明虽然许多专家、学者早在7年前已经开始关注这一问题并着手解决,但效果并不明显,普通高校公共体育课教材与中学体育教材内容重复的问题依然存在。由于现阶段高等师范院校与普通高校通用公共体育课教材,因此,高等师范院校所使用的公共体育课教材必定存在与中学体育教材内容重复、缺少递进性等问题。

3.4教材内容从“专业性太强”走向另一个极端“过于简化”

从2000年以前相关院校所编写的公共体育课教材来看,在结构上是以运动技术为主线,按照运动项目为序进行排列,具体内容也是以运动技术动作的顺序或难易程度来排列。这类教材在编写方面由于只重视教学实施者对教材的理解和看法,对学生的身体素质及所具备的知识条件估计不足,在内容和难度安排上将普通学生和体育专业学生等同,导致教材专业性太强,“教材对技术动作要求过高,技术动作过于复杂,根本不符合普通高校非体育专业学生的实际情况,也缺乏令人信服的理论依据。与其说编写教材,不如说是对体育院系通用教材的剪贴和翻版”[22]。

针对教材“专业性太强”的问题,竞技运动教材化应运而生。“竞技运动教材化不仅解决了以往体育教材直接照搬竞技运动项目的弊端,而且有利于在学校普及群众性竞技运动,提高学生运动技术水平。竞技运动教材化要遵循的原则:简化性、普及性、适应性、教育性”[23]。值得注意的是,此处的简化,绝不等于删减,更不等于剔除,而是指降低竞技运动的技战术难度,适当减少负荷量。在教材编写中,编者对运动项目进行简化的同时,还需遵循其他几个原则,不应该走极端。

但是,从2008—2014年出版的公共体育课教材来看,却存在将删减、剔除与“简化”等同的现象,导致教材“过于简化”。如沈阳师范大学邹师教授主编的《大学体育健康教程》,是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,由北京体育大学出版社于2012年出版。该教材在第8章田径运动的第4节“投”中,项目只涉及铅球和标枪,剔除掉了铁饼,而“教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知”[24]附件三“普通高等学校体育场地基本要求及体育器材配备目录”中明确标注田径器材配备目录有铁饼,表明普通高校都应有铁饼投掷场地及器材,具备开课条件;因此,在教材中不能剔除该项目,即使由于特殊原因不能开课,也完全可以对该项目进行展示或者介绍,使学生对其有一定的了解,提升师范生的“师范性”。另外,该教材在第9章的第5节“羽毛球”项目中,删减了双打的基本战术;然而,受羽毛球的运动特征及场地数量等限制,在群体运动中,双打往往占有主要地位,更受参与者的青睐,因此,此处的删减就显得不够合理。同样,由笔者参加设计与编写的《大学体育与健康(基础篇)》及《大学体育与健康(下册·运动篇)》中,也存在将田径运动项目剔除的现象,这已引起了编写团队的关注,并在积极组织修订。

3.5不具备“延展性”,缺乏对毕业走向教师岗位之后的指导

由于高等师范类院校现在仍然是培养中小学师资的主体力量,是教育的基础工程之一,很多学生一经毕业走向中、小学教师岗位,并担任班主任,在工作中涉及到参与组织相关体育活动或小型体育比赛,会引起师生对其体育“展示”和“使用”能力的关注,结果会直接影响本人的威信及学生对其的信任感和班集体的凝聚力;因此,编写具有“延展性”的高等师范院校公共体育课教材,通过指导教师教学和引导学生阅读,不但能让学生在走向工作岗位之前具有相关的知识储备,还能与学生走向教师岗位之后的工作需求紧密结合,使其具备一定工具书的特征,方便查阅,实现延续指导,就显得尤为重要。

众所周知,现在互联网非常发达、便捷,对传统的出版、印刷具有一定的冲击;但网络上各家网站精彩纷呈,对一个问题进行检索或许会出现多种“答案”,这就要求查找者进行甄别和筛选,而对于初学者来说,选择正确的“答案”就显得非常困难,因此,拥有一本具有“延展性”的体育教材,对于刚走向教师岗位的毕业生而言,可以降低错误的发生率,提高工作效率。

然而,从现阶段高等师范类院校使用的公共体育课教材来看,内容主要针对教师教什么、怎么教,学生学什么、怎么学,而对如何用涉及较少,对如何组织小型比赛更鲜有涉及,缺乏对毕业走向教师岗位之后的指导,不具备“延展性”。

3.6参编人员多,水平参差不齐,导致教材各部分内容之间契合度不够

教材影响力的大小不在于参与编写人数的多少,而在于所编教材在实际应用中师生的反响度;因此,在编写教材中一定要走出“人多就好”的误区,最好在本省师范院校中形成编写团队,减少由于地域不同,生源结构不同等产生的关键知识点及认知方面的分歧,提升教材编写总体的一致性。跨省之间的合作必须充分考虑生源结构及其地域文化特征、经济指标等各方面因素。

然而,从2008—2014年出版的公共体育课教材来看,为了提升影响力,照顾多方关系,满足各方需求,很多教材的编委出现来自不同省市、不同性质的高校人员,并且参编人员多,水平参差不齐,导致教材内容各部分之间契合度不够。

4现存问题的改进思路

4.1以培养目标为中心,凸显师范性与独立性

高等师范院校的主要人才培养目标是为中小学培养师资,其公共体育课程的设置及教学内容的选择,应该与中小学教育工作对教师具备“必备体育知识技能”的要求相吻合,要符合中小学教师的职业性质和基础教育事业对教育工作者的要求;因此,教材内容的选择应以高等师范院校教育目标为中心,紧扣师范生“必备体育知识技能”。例如小型体育活动的组织编排、常见运动损伤的处理方法、基础的裁判知识、学科教材教法的基本专业知识等。在章节内容的选择与排列中有针对性地融入小型竞赛活动的组织与实施、裁判规则、队列口令与组织、体育游戏、体能锻炼、运动安全与运动损伤的防治、营养与运动保健、健康测量与评价、体育与人的发展等方面的核心知识点,培养师范生的综合能力,使其“一专多能”, 不但具有体育技能的“展示”能力,还具有体育活动的组织管理及个别项目的参与引导和基本技术的传授能力,凸显师范性。

高等师范院校与非师范院校相比,由于培养目标和就业方向不同,对高等师范院校与非师范院校的学生要求不同。非师范院校公共体育教学与学习主要是如何有效地使学生自身掌握知识与技能,增强体质,增进健康,提高体育素养,养成健全人格,而师范院校则要求学生在此基础上还应具备师范生“必备体育知识技能”;因此,在编写高等师范院校公共体育课教材时,要将使用的目标群体聚焦在师范生上,要有针对性,不能仅为扩大教材的使用范围、增大发行量而进行知识点的“折中”,导致教材“高不成、低不就”,失去效度。要挣脱通用的束缚,体现独立性,而独立性是确保高等师范院校公共体育课教材具备“师范性”的前提。

4.2以中学体育教材为基点,注重内容的递进性

《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》在第11条确定体育课程内容的主要原则中提出:“要注意课程内容对促进学生健康发展的时效性,并注意与中学体育课程内容的衔接”[25];因此,在编写教材之前,应该对现阶段本省乃至全国正在使用的中学体育教材进行梳理,统计并萃取教材中各个运动项目及核心知识点的最终进度,以此为基点,结合高校自身所处地域的文化特征及生源特点,对教材内容进行递进性选编。但被选内容的排列顺序要符合使用者的认知与心理规律,注重教材内容的呈现方式,要在中学体育教材的基础上,加深知识与技能的深度与难度,突出锻炼手段与方法,由浅入深,做到与中学体育课程内容的有效衔接。

在内容的呈现方式上,首先,使用二维码关联技术。将教材中的运动项目技术动作拍成录像,学生通过在教材相关动作讲解处扫描二维码即可在手机上完整地呈现技术示范动作录像,从而有效地提高学生的学习效果,激发学习者学习的兴趣。其次,为教材配备光盘,内容为各运动项目技术动作与应用的影像及教材内容以外师范生课外拓展学习的知识内容。学生不但可以通过光盘学习教材中各运动项目的技术动作,还能够充分了解动作技术如何在实践中应用,并且可以根据自己的兴趣选择性地学习课外拓展知识,提高教材的使用率,为培养师范生具备广博通识的体育文化知识提供条件保障。

4.3加强内容的精炼与结构的创新,提升教材的延展性

教材内容体系的构建既要考虑学生的需求,又要考虑高等师范院校公共体育课教材所应具备的特征。要注重教材内容体系结构的创新,精炼每一章节的内容。具体应在中学体育教材内容的基础上结合学生与社会的需求及高等师范院校的培养目标进行延展与深化,建议在编写中将内容分为基础篇和技能篇2部分并分别出版。基础篇首先要以简洁的形式对学生必备体育知识技能进行介绍,要融入如何教,如何用及如何组织小型比赛等方面的知识。编写中突破以往只简单罗列动作技术要领与练习方法的模式,使用二维码关联技术,将知识点与动态视频链接起来,实现“静动结合”。基础篇可以作为大一必备教材。技能篇可分为大球类、小球类、武术与搏击、体育保健、艺术体育、时尚体育、游泳,作为大二选修课教材。在结构上建议每章都设“导读”“本章小结”“拓展与提高”“问题与思考”“推荐阅读书目”等板块,在内容的选排上与学生走向教师岗位之后的工作需求紧密结合,给学生一个完整的学习与思考的过程,特别是“拓展与提高”板块,把与本章相关的、拓展学生视野的内容提炼并展现出来,丰富学生的知识体系,加深对每章内容的理解,在进一步延展本教材学习空间的同时,满足学生的阅读需求,使其具备一定工具书的特征,方便查阅,实现延续指导。另外,在教材中采用插入“拓展知识”窗口的方法,将与教材内容相关、与学生生活和实践紧密联系的知识介绍给学生,提升阅读的趣味性与实用性,使学生在走向工作岗位之前具有相关的知识储备。

5结束语

挣脱通用的束缚,编写一部高等师范院校专用公共体育课教材迫在眉睫,这既是一种尝试,也是一种跨越。我们需要一种范式,凸显“师范性”,奠定高等师范院校专用公共体育课教材编写的基础,这是高等师范教育发展的需要,也是高等师范院校培养符合教师职业性质和教育工作要求的毕业生的需要。

一部好的专用教材可以指导教师通过教学促进师范生体育“展示”和“使用”能力的形成,能够吸引学生,使其通过阅读扩充自己的体育文化知识,构建良好的“体育观”,可以作为毕业生的参考资料继续发挥指导作用。这种具有“范式”作用的教材在编写中要与学生的需求与发展紧密结合,杜绝重复与过渡简化,使其具有“师范性”与“独立性”的特征,并在内容上具有延展性。

另一方面,不能过于夸大教材的作用,要密切关注教材与教师之间的关系,教材的作用是否能够充分展现与任课教师的使用与引导密不可分。教师首先应该确保使用教材,备课、上课方面要与教材相关,通过教学影响并提升学生对教材的关注度。其次,通过给学生布置作业、预习等方式,让学生阅读教材、了解教材,展现教材的指导作用。最后,应该给学生介绍教材的作用及使用特征,加深教材在学生心目中的印象,提升教材使用的延展性。

参考文献:

[1]中共中央文献编辑委员会.邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994:69.

[2]李洪亮.体育教材现状论析[J].体育与科学,2002,23(3):75.

[3]尤超英,陈津梁.体育教材内容优化的探讨[J].沈阳体育学院学报,2012,31(5):118.

[4]李国庆,张正峰.论高等师范院校的师范性[J].教育研究,2002(8):67.

[5]辛涛,申继亮,林崇德.从教师的知识结构看师范教育的改革[J].高等师范教育研究,1999(6):13.

[6]沈建峰,庞元宁,陈建嘉.中学班主任对学生体育与健康KAP及身体素质干预效果的实验研究[J].成都体育学院学报,2013,39(4):94.

[7]张爱萍.师范院校体育教学必须突出师范性[J].体育学刊,1999(4):80.

[8]张丽,林振平.体育教材的属性与体育教学内容的选择[J].武汉体育学院学报,2002,36 (5):120.

[9]张英花.近代中国高等师范教育师范性特征的发展与思考[J].南京理工大学学报(社会科学版),2009,22(4):90.

[10]弓巧平.高等师范院校学生人文素质培养研究[J].教育理论与实践,2013,3(15):39.

[11]曲铁华,冯茁,陈瑞武.教师专业发展与高等师范院校课程改革[J].教育研究,2007(9):71.

[12]王鑫.从对农村中学新教师的调查反思高师课程改革[J].课程·教材·教法,2008,28(11):79.

[13]黄正平.我国班主任工作现状分析与对策建议[J].教育学术月刊,2010(3):84.

[14]“全国高等师范院校师范生培养状况调查”项目组.中国高等师范院校师范生培养状况调查与政策分析报告[J].教育研究,2014(11):102.

[15]杨敏,钟利,武卫,等.基于立体化形式的高校公共体育课教材建设研究[J].体育与科学,2007,28(6):90.

[16]高等教育出版社.高等教育出版社简介[EB/OL].[20151106].http://www.hep.com.cn/aboutus/ intro.

[17]庞元宁.大学体育与健康(基础篇)[M].北京:高等教育出版社,2009:1.

[18]王兴林.大学体育[M].天津:南开大学出版社,2010:1.

[19]孙洪涛.大学体育教程[M].北京:教育科学出版社,2011:12.

[20]杨文轩.大学体育[M].北京:高等教育出版社,2008:1.

[21]张晓琳,陈新键,毛振明.我国大中小学体育课程有效衔接现存问题及改进思路[J].武汉体育学院学报,2015,49(2):81.

[22]何劲鹏,杨霆,宛祝平.对我国普通高校体育教材建设现状与改革对策的研究[J].体育学刊,2000(1):45.

[23]周登嵩.学校体育学[M].北京:人民体育出版社,2004:40.

[24]中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知[EB/OL].[20151106].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3273/201001/80792.html.

[25]中华人民共和国教育部.教育部关于印发《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》的通知[EB/OL].[20151106].

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_28/201001/80824.html.