中国成年人的体育锻炼、静态行为流行状况、趋势及影响因素

叶孙岳 郭静

摘要:为深入分析我国成年居民体育锻炼与静态行为的状况、变化趋势及影响因素,对2004—2011年中国健康与营养调查数据进行系统研究。结果显示:1)我国城乡成年居民经常性参与体育锻炼的比例较低,其中农村女性参与最少;2)成年人花费在静态行为方面的时间约为每天3.5 h,其中电视观看占据2/3;3)7年间体育锻炼及平均静态行为时间都呈上升趋势,电脑使用等屏前静态行为上升较快;4)与体育锻炼、静态行为正向关联的社会人口学因素有年龄、收入和教育水平,而负向因素有居住在农村、已婚/离异等、女性(静态行为)、其他民族(体育锻炼)。结论:我国成年人较低经常性体育锻炼参与率与较长人均静态行为时间并存,建议促进农村贫困地区及教育水平较低人群经常性体育锻炼的同时,减少经济发达地区及受教育水平较高人群的静态行为。

关键词: 运动锻炼;生活方式;久坐行为;影响因素;体育锻炼;成年居民

中图分类号: G 804文章编号:1009783X(2016)04036505文献标志码: A

群众体育是我国体育事业发展和人民健康的基石,是“后奥运”时代各级体育部门工作的核心,也是实现“全面建设小康社会”宏伟目标的重要途径[1]。随着城镇化、现代化、信息化的进一步推进,私家车、电脑的普及,以及各种节省体力的装置的大量应用等都极大地降低了人们日常的体力活动量,人们更倾向于一种静态的生活方式,这对人们的健康产生了诸多危害。历次全国性体育与健康调查结果显示,人群超重/肥胖率的加速上升、体质的结构性下降、较低的成年人经常性体育锻炼参与率(仅10%左右)、久坐行为已成为困扰我国各级政府体育、卫生部门的重要问题[23]。

当今国际上,体育锻炼和静态行为是体育运动研究领域和公共卫生研究领域的重要概念和共同热点。经常性中、高强度的体育锻炼有助于经由提升健康相关体适能与减少非传染性慢性疾病等,而降低人群死亡率[4];然而,已有充分研究证据表明,即使对于经常性锻炼者来说过长的静态行为(例如静态行为总时间≥6 h/d或观看电视≥3 h/d等)也对其身心健康存在诸多危害[56],因此,提高体育锻炼参与率、水平和尽可能地减少静态行为是相辅相成、不可分割的关系,并对增加全天体力活动量和促进健康具有重要意义。目前,国内关于全国性的成年人体育锻炼,特别是其纵向数据的专题研究,鲜见报告。对于静态行为及其影响因素的探讨也少有涉及,不利于确定体力活动不足的高危人群并实施干预。本研究基于2004—2011年中国健康与营养调查(CHNS)全国性样本数据,分析我国成年人体育锻炼、静态行为的流行状况、变化趋势及影响因素,为进一步推进我国群众体育事业和政策措施制定提供参考。

1研究方法

1.1样本选取

选取2004年、2006年、2009年和2011年CHNS数据的相关样本。按照相关标准剔除了有关样本后,本研究共计分析了4万1 793条记录,其中2004年、2006年、2009年和2011年分别为9 632条、9 642条、9 908条和1万2 611条。剔除标准包括年龄小于18周岁,肿瘤患者或孕妇,体育锻炼和静态行为问卷条目全部不为0或1(即全部缺失),以及体育锻炼和静态行为时间超过其活动人群平均水平的3个标准差(异常值)等。

CHNS由美国北卡罗来纳大学教堂山分校卡罗来纳人口中心、全国营养与食品安全研究所、中国疾病控制与预防中心等多家单位共同合作完成,是目前中国覆盖面最广、规模最大的以家庭为基础的纵向数据库,具有全国人口代表性。CHNS始于1989年,2004年起调查内容开始涉及成年人的静态行为状况,2011年调查的地域除原有的9个省份或自治区(黑龙江、辽宁、山东、河南、江苏、湖北、湖南、贵州和广西)外,又增加了上海、北京和重庆3个城市点。该项研究的抽样方法采取多阶段随机整群抽样法,详见http://www.cpc.unc.edu/projects/china。

1.2统计方法

本研究中,体育锻炼、休闲性静态行为的指标分别由CHNS成年人调查表的“体力活动”和“静坐的活动”部分计算得来。体育锻炼活动类型由武术(功夫等),体操、舞蹈、杂技,田径(跑步等)、游泳,足球、篮球、网球,羽毛球、排球,其他活动(如乒乓球、太极)等6个条目组成。静态行为活动的类型包括看电视、玩游戏机、使用电脑、阅读以及其他等。调查问卷的“体力活动”和“静坐的活动”部分(节选)题目见表1。

按比例合并“周一~周五”和“周六~周日”数据并加总所有条目数值,即得到体育锻炼、静态行为指标数据。笔者把参加体育锻炼活动类型中(文中的6个条目)的任何一种即定义为参与体育锻炼,参与体育锻炼的人数除以总数即为体育锻炼参与率。江崇民等把每周参加体育锻炼频度3次及以上,每次体育锻炼持续时间30 min及以上,每次体育锻炼的运动强度达到中等及以上的人,称为“经常参加体育锻炼”的人。由于CHNS与国家体育总局在体育锻炼方面的调查问卷差异,无法严格地按照标准计算出“经常参加体育锻炼”者,只能近似地以“体育锻炼≥90 min/周”概念来取代进行比较;同时,美国的体育锻炼标准为“每周参加中等强度体育锻炼频度5次及以上,每次体育锻炼持续时间30 min及以上或每周参加高强度体育锻炼频度3次及以上,每次体育锻炼持续时间20 min及以上的人”:因此本研究又增加了“体育锻炼≥150 min/周”的概念纳入统计分析。

2004-2011年的所有指标按2010年全国人口普查数据进行标准化,即将历年研究人群的年龄、性别统一在2010年全国人口普查的基准,依据2010年人口各年龄段、性别构成比来计算各调查年份样本指标的加权系数,消除不同年份间研究人群的年龄、性别结构差异对研究指标的干扰,以提高各指标在不同年份间的可比较性[7]。体育锻炼、静态行为指标的不同性别、居住地进行横断面比较时,连续性变量(例如静态行为时间)采用独立样本t检验,分类变量(例如体育锻炼参与率)采用卡方检验。体育锻炼和静态行为的影响因素分析采用广义估计方程(GEE,因变量为二分变量,其中体育锻炼临界点为90 min/周或150 min/周,静态行为为360 min/d)。模型中纳入的协变量有性别、年龄、收入、教育、婚姻、城乡和民族等,其中家庭收入按照数值三分位数来确定高、中、低收入等级。所有统计过程都由统计软件Stata 12.1或SPSS 20.0完成。

2结果与分析

2.1体育锻炼与静态行为流行状况

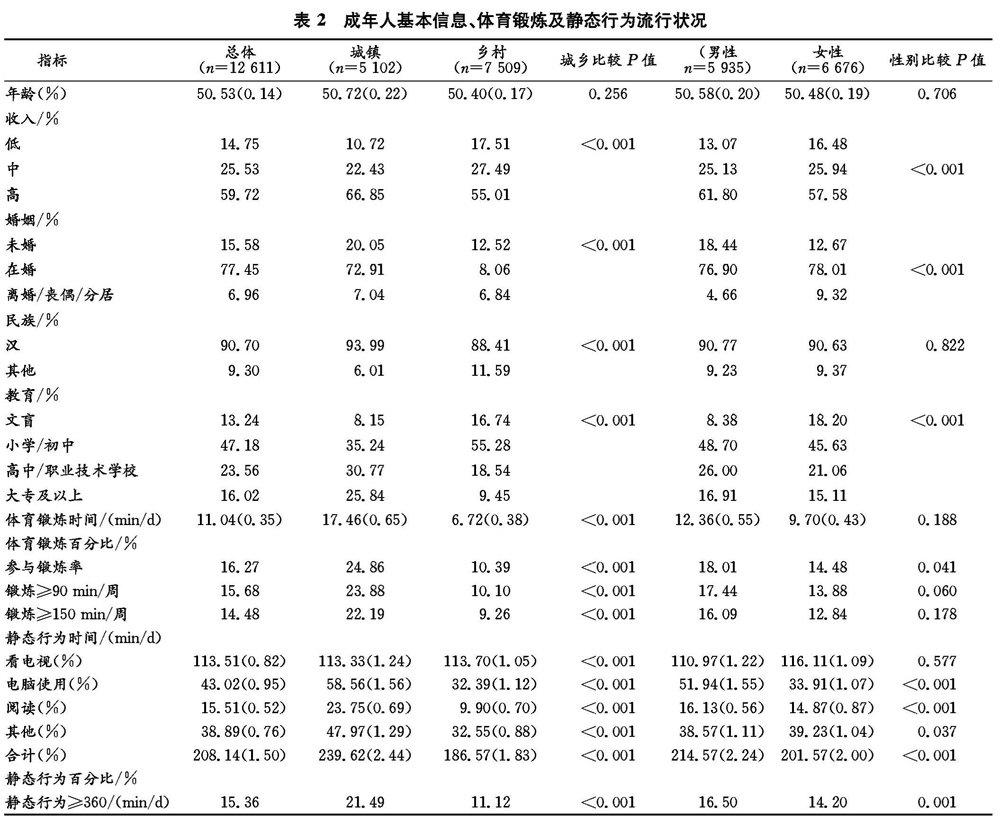

经性别、年龄标准化后,成年人(≥18岁)体育锻炼参与率总体为16.27%,城镇、男性分别高于乡村、女性(P<0.001和P<0.05);体育锻炼≥90 min/周者占比15.68%,体育锻炼≥150 min/周者占比14.48%,体育锻炼≥90 min/周或≥150 min/周者占比的城乡、性别间差异与体育锻炼参与率情况相同,见表2。成年人花费在静态行为的总时间约为3.5 h,静态行为时间过长者(≥6 h/d)占比15.36%,并且城镇、男性分别高于乡村、女性(P<0.001)。在各种类型中,电视观看占据了约2/3的时间,电脑使用、其他、阅读时间等依次降低。其中女性看电视时间略多于男性,但没有统计学意义(P>0.05)。

统计结果显示,调查对象的体育锻炼≥90 min/周、体育锻炼≥150 min/周者占比略高于以往我国“经常参加体育锻炼者”占比7.4和6.2百分点[8]。而体育锻炼参与率远低于近几年体育总局的调查结果(2013年为49.2%,2014年为50.5%),也低于2014年体育锻炼“达到每周1次及以上”的人口占比(39.8%)[23]。这一差异的原因可能是由于问卷设计与调查对象、时间及方式等不同造成的。这一结果提示不能直接比较CHNS和体育总局的体育锻炼数据,应当把它作为另一种指标来反映居民的体育锻炼情况;同时也提示不同的调查方式其结果可能存在较大差异。体育锻炼的城乡、性别差异的结果同于以往。此外,在总体上,我国成年人也远低于欧美等国家30%~50%的经常性体育锻炼参与率或达到体育锻炼标准的人口占比[9]。

本研究中,成年人花在静态行为的时间介于刘爱玲等[10]与顾凯等[11]报告的结果之间。这可能是由于调查对象及调查时间点的不同所造成。静态行为的城乡间、男女间差异等的结果与以往研究结论基本一致,它提示城乡、性别因素可能是影响成年人体育锻炼水平和静态行为时间的重要社会人口学因素。

2.2体育锻炼、静态行为变化趋势

2.2.1体育锻炼的变化趋势

总体上看,7年间城乡成年居民体育锻炼参与率呈上升态势,其中2009—2011年上升更为明显(斜率更大)。乡村女性、乡村男性、城市女性到城市男性体育锻炼参与率逐级增高,各个人群7年间的变化趋势与总体近似;但城市居民增长要略快于乡村居民,近似向右开口的喇叭状,如图1所示。

本研究体育锻炼参与率的变化趋势与国家体育总局的历年调查结果相一致,即逐年上升。而2009年后体育锻炼参与率的增长率更大可能与2008年国家体育工作重心从“举国体制”办“奥运”的竞技体育转向“全民健身”的群众体育有关,它也从另一方面为体育部门的政策制定、实施与导向对居民体育锻炼行为的积极影响提供了证据,但还需要进行更为严格的政策评估研究加以验证。

2.2.2静态行为的变化趋势

2004-2011年静态行为时间变化呈“J”型趋势,其中看电视、阅读时间呈略微下降态势,而电脑使用和其他静态行为所花时间呈上升趋势,如图2所示。从不同年龄段来看,老年、中年、青年人群虽然电脑使用时间都上升,但中青年人群上升最快,并且青年人群所花时间最多,到2011年平均每人已超过1 h/d。中老年阅读时间存在波动现象,而青年人阅读时间呈下降趋势,如图3所示。在静态行为变化趋势方面,城乡、性别间的差异并不大。其他静态行为时间的上升可能是由于近年来使用智能、触屏手机的快速增长所致,但还需进一步调查数据支持,建议今后把智能手机的使用纳入到静态行为的测量中。进一步对数据进行分析发现,受调查的中、青年人群较之老年人群有更高的受教育水平,而受教育水平与电脑使用等又有密切联系,因此,我们认为不同年龄段间电脑使用变化趋势存在较大差异的原因可能是由于不同年龄段的受教育程度存在较大差异所致。为避免因研究对象的不一致而造成分析结果的失真,我们还对体育锻炼参与率和静态行为进行了纵向数据(即同一个人不同年份调查所得的数据)的分析,所得结果与以上研究结果基本一致。

2.3体育锻炼、静态行为的社会人口学影响因素

为了进一步分析体育锻炼与静态行为的影响因素,为有关部门制定具体政策措施提供科学参考,我们进行了因变量为二分变量、自变量为等级/分类变量的多元回归模型分析,用流行病学中的OR值(优势比)来反映指标的危险程度,统计结果见表3。结果显示,年龄、家庭毛收入、教育水平较高或居住在城市、未婚、汉族者更有可能体育锻炼时间≥90 min/周或≥150 min/周(P<0.05),而性别在模型中没有统计学意义。年龄与体育锻炼参与率呈正向相关的结果与成君等[12]、沈丽琴等[13]的研究结论相一致,但与李然等[14]的研究结论不一致。在李然等[14]的研究中,把体育锻炼参与率按年龄段进行频数统计,没有进行多因素回归分析,未能有效控制性别、城乡、受教育水平、收入等对两者之间关系的潜在影响。成君等[12]和沈丽琴等[13]引入多因素Logistic回归分析方法,本研究采用广义估计方程,都可较好地控制其他因素的干扰,更为准确地揭示他们间的实际联系。同时,李然等[14]研究的样本采集于2007年,而本研究样本50%以上为2011年和2009年,采集样本时间点相对较晚,社会经济发展水平相对较高。此外,成君等[12]和沈丽琴等[13]的研究对象都为城镇居民,即使是老年人也拥有相对较高的科学文化素养与体育锻炼意识,因此,随着社会的进步、经济的发展、生活水平的提高及全民健身运动的开展,拥有更多闲暇时间的老年人群较中、青年人群体育锻炼参与率更高。这一结果也提示:在综合考虑了教育水平、家庭收入、婚姻、种族、性别及居住地等后,青年人群可能因为社会经济压力大、身体自我感觉健康、工作繁忙、闲暇时间少而没有足够的体育锻炼行为。同时,城乡、收入、民族等与体育锻炼存在相关的结果也提示,加强农村地区特别是贫困少数民族地区居民的群众体育事业,提升他们的体育锻炼意识、技能与习惯可以成为今后相关体育部门工作的重要突破口。

统计结果显示:过长静态行为(≥6 h/d)的危险因素包括教育水平、家庭毛收入高、男性、未婚及居住在城市等;年龄与过长静态行为的关系属于曲线相关,即青年组与老年组较之中年组有更大的可能性存在过长静态行为;民族与过长静态行为的关系没有统计学意义(P>0.05)。静态行为与受教育程度、家庭收入、性别、婚姻状况及居住地等存在关联的结果与国内外相关研究结论基本一致[12,14];但是,以往研究认为中老年或年长者一般具有更少的静态行为[10,12],而本研究结果显示老年组比起中青年却具有更多的过长静态行为。这可能是由于随着社会经济的发展,我国老年人群也具有多元化的现代生活方式,花费了较多的时间在观看电视节目、阅读等体力活动负荷较低(≤1.5Mets即代谢当量)的静态行为方面,它也提示相关部门或社区对于65岁以上的老年人群应组织更多更为积极健康的生活娱乐方式,以尽可能地缩短花费在诸如电视节目观看等静态行为方面的时间。

中、高强度的体育锻炼作为一种促进健康水平的有效手段,是体力活动的特殊类型。目前,国外体育运动、公共卫生学术界及实践领域除了强化体育锻炼外,逐渐重视对人们体力活动其他类型的干预,例如,把静态相关行为转变为轻体力活动等。这是因为一方面随着社会的进步,静态行为越来越成为人们生活、工作的主要行为方式,另一方面仅有体育锻炼已不能有效遏制普通群众体质水平的下降,并且即使达到运动锻炼建议量也不能消除持续、过长的静态行为对人体健康的危害。本研究结果显示,从2004-2011年的7年间体育锻炼参与率或初步达到建议量的人口比例呈上升趋势,但平均静态行为时间也逐渐上扬,特别是其中的屏前静态行为,例如电脑使用等,更是迅猛增长。以往国内体育学术界对诸如静态行为等的体力活动其他类型关注较少;因此,需要加强对静态行为(作为一种体力活动的重要类型)的研究,制定有效的针对性对策措施,以进一步推进群众体育与健康事业的发展。

3结论

我国城乡成年居民经常性参与体育锻炼的比例较低,并且农村、女性参与更少,成年人闲暇时段花费在静态行为方面的时间约为3.5 h,其中电视观看占据2/3的时间。同时,2004-2011年体育锻炼参与率及平均静态行为时间逐步上升,表明积极的体育锻炼方式与消极的静态生活方式并存。此外,体育锻炼的社会人口学影响因素有年龄(正向+)、收入(+)、受教育水平(+)、居住在农村(负向-)、已婚或离异等(-)和非汉族(-)等。静态行为的社会人口学影响因素除民族没有意义、女性为保护因素外,其他与体育锻炼基本一致。

由研究结果可见,需要进一步认清群众体育工作的严峻形势,把群众体育工作摆在更为突出的位置,根据不同人群的特点制定针对性干预措施。1)加强对人们特别是农村贫困地区及/或受教育水平较低人群的体育锻炼意识、知识与技能的培养及健身路径的建设与使用培训等,促进他们养成长期体育锻炼的良好习惯。2)加强对中、青年人群的工作场所及居住社区体育工作,制定措施保障与促进办公区域/时段的健身行为,推广工间操等活动或工作模式,切实、有效提升青壮年劳动者的身心健康。3)需要树立提高全天体力活动总量、总负荷的全时段的体育与健身工作的科学理念,加强并转变对经济发达地区或/及受教育水平较高人群的生活方式教育,减少他们的静态行为时间,降低过长静态行为流行率。

感谢国家营养与食品安全研究所、中国疾病控制与预防中心、卡罗来纳人口研究中心(5 R24 HD050924)、北卡罗来纳大学教堂山分校、国家卫生研究所(NIH)及Fogarty国际研究中心等机构从1989-2011年对CHNS数据收集和分析文件整理的资金支持。同时感谢中日友好医院、中国卫生部对于CHNS 2009的支持。

参考文献:

[1]国务院.全民健身计划:2011—2015年[EB/OL].[20160415].http://www.gov.cn/.

[2]国家体育总局.2013年20~69岁人群体育健身活动和体质状况抽测工作调查结果[N].中国体育报,20130806(003).

[3]国家国民体质监测中心.2014年6~69岁人群体育健身活动和体质状况抽测调查结果[EB/OL].[20160415].http://www.fitness.org.cn/news/201486/n7248668.html.

[4]HUPIN D,ROCHE F,GREMEAUX V,et al.Even a lowdose of moderatetovigorous physical activity reduces mortality by 22% in adults aged ≥60 years:a systematic review and metaanalysis[J].Br J Sports Med,2015,49(19):1262.

[5]BISWAS A,OH PI,FAULKNER GE,et al.Sedentary Time and Its Association With Risk for Disease Incidence,Mortality,and Hospitalization in Adults:A Systematic Review and Metaanalysis[J].Ann Intern Med.,2015,162(2):123.

[6]PATEL A V,BERNSTEIN L,DEKA A,et al.Leisure Time Spent Sitting in Relation to Total Mortality in a Prospective Cohort of US Adults[J].Am J Epidemiol,2010,172(4):419.

[7]国务院人口普查办公室,国家统计局人口和就业统计司.中国2010年人口普查资料[EB/OL].[20160415].http://www.stats.gov.cn/.

[8]江崇民,张彦峰,蔡睿,等.2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状分析[J].体育科学,2009,29(3):12.

[9]HARDMAN A E,STENSEL D J.Physical Activity and Health:The evidence explained (Second edition) [M].New York:Taylor & Francis eLibrary,2009:910.

[10]刘爱玲,胡小琪,崔朝辉,等.我国成年居民闲暇静态活动现状及影响因素分析[J].营养学报,2008,30(4):345.

[11]顾凯,沈勋章,孙建平,等.上海市社区居民静坐方式和体育锻炼情况及其影响因素分析[J].上海预防医学,2002,14(9):444.

[12]成君,赵冬,曾哲淳,等.北京市居民体育锻炼现状及其影响因素分析[J].中国公共卫生,2007,23(5):517.

[13]沈丽琴,龚海英,宫川,等.成都市成年人经常参加体育锻炼影响因素分析[J].现代预防医学,2014,41(5):876.

[14]李然,张彦峰,张铭,等.我国不参加体育锻炼人群特征的研究[J].中国体育科技,2010,46(1):129.

[15]DYCK D V,CARDON G,DEFORCHE B,et al.Neighborhood walkability and sedentary time in Belgian adults [J].Am J Prev Med,2010,39(1):25.