河洛写生笔记

毛本华

上个世纪60年代末,我毕业分配到河南省博物馆工作,日常任务是展览的陈列设计和制作。抓住星期天和节假日的时间外出写生,在写生过程中完整地回到自己所学的油画专业,是当年最大的乐趣。那时我经常从郑州乘火车沿陇海铁路西行,火车离开市区不久就能看到窗外的黄河、伊洛河和邙山的景色。那时的慢车在这一带的许多乡村小站停靠,车站周围的山村和自然环境非常适合写生。从那时起,我一直把河洛地区(河南境内的黄河和伊洛河两岸)作为深入生活的地点。我刚开始到河洛地区写生是出于就近取材的目的,久而久之,对这里的风土人情产生了迷恋。40多年来,我画了许多以河洛一带的风景、人物和生产生活场景为对象的油画写生作品。推己及人,我非常理解为什么会有这样的一些画家,反复地在同一个地域深入生活,专注于同一个题材。

伊洛河

伊洛河在巩义南河渡乡(现今称为河洛镇)的东面向北转弯,汇入黄河。和华北原野上的其他河流相比,伊洛河还算是比较洁净的。从河洛汇流的洛口沿伊洛河西行,便是巩县石窟寺。石窟中著名的《帝后礼佛图》浮雕,让人遥想当年伊洛河河道中从洛都驶来的豪华皇家礼佛船队,场景必定十分壮观。我曾经凭着东晋时代顾恺之的《洛神赋图卷》去想象伊洛河的景象,那一定是烟波浩渺,神仙出没的无边水域。在我先前的意识里,只有这样,才能让《洛神赋》中曹植悲叹情怨的诗句“人神之道殊”有足够的演绎空间,才能承载起曹植所思慕的洛水女神那若往若来的凌波微步。

我在伊洛河北岸支起画箱取景构思,当天的天气晴朗,在逆光条件下,对岸的景物细节一一可辨。1600年前顾恺之画过的这条河,现在已经不再广阔。据看守河滩菜园的老汉描述,在他小的时候,河水比现在大得多,现今的菜地在当时还是河床,涨水时河水能漫到邙岭脚下。现今的伊洛河滩地大都种上了小麦,在我的画面视野里,麦子的翠绿耀入眼目。运河沙的铁船轰鸣着它的马达,把掀起的河浪拍打到我的脚下,冲击着我残存的怀古幽思。而眼前的伊洛河已经没有了《洛神赋》中的神话色彩,时光让这条河流越来越贴近世俗,处处洋溢着人间的生机,把曹植和顾恺之用浪漫笔墨所营构的幻境淘洗得一干二净。

我退后几步审视自己的写生作品,画面上满是轻快的摆上去的笔触。其实,我事先并没有想过用什么样的笔意来描绘这春光明媚的伊洛河。我突然感悟到对景实地写生的魅力,景物是有情的,它无声地给予画家心理上的暗示,使画笔摆脱了刻意。

邙山

邙山是黄土高原的组成部分,位于黄土高原的东端。邙岭东西走向,夹在黄河和伊洛河之间,被伊洛河冲出一片河谷。画郑州和洛阳之间的这一段黄河,邙山往往成为画面上重要的景物元素。

洛口西边的邙岭有一道沟叫董沟,住着些务农的人家。豫剧艺术家常香玉的故居就在这道沟的沟坎上,是一个窑洞院子。站在常香玉故居上方的邙岭塬上,向南向北分别可以清楚地看到伊洛河和黄河。虽然河水滋养着两岸滩地的沃土良田和沿河杨柳,但河边的邙岭却从未受到它的恩惠。邙岭的土地是望天收的旱地,要等待龙王掉泪,农民才会有收成。

用唱豫剧挣来的钱,常香玉为她的故乡修了一条细长的灌渠。这条渠被当地人称为“香玉渠”。董沟的口上立有一块刻着“香玉故里”四个字的青石碑。这里不是风景区,常香玉家的老窑院也就没有什么标记。倘若不是本地的老人热心指点,我真的不会知道这块被丛树杂草掩映着的土坎上,那颓垣残壁背后,竟是豫剧大师常香玉的出生地,是收藏着她的童年的故居。常香玉故居大概很久没有人居住了,通往这个院落的狭窄的坡道生满了蒿草,斑驳的院门上着锁。但是村民们没有忘记在农历新年到来之前为这个院落祈福,总会有人给这个院门贴上新的春联和门神。这些吉祥符纸到了五月初还是艳红艳红的。虽然从下面望去它们只是细小的几点亮色,但却如同一片沉寂中突然哼出的一腔豫剧。2004年春,我面对景物现场,画了《常香玉故居》及其周围风光的一组油画风景写生。

春天,油菜花开。邙岭罩满了黄灿灿的油菜花,饱满的亮黄色把崖壁和地坎的色彩推向于灰紫色。邙岭说是山,却没有峰,岭顶上是相对平展的塬。邙岭的基本形态元素是大大小小的立方体,山上的庄稼地是大大小小的矩形平面。作为绘画题材,它很能启发画家的构成意识。

油菜花盛开时的黄真是直黄不拐弯。我有过在云贵高原写生的经历,那里的天空蓝得也是直蓝不拐弯。直抒感受地写生,往往使人怀疑到是不是高原反应使画者的视觉出了问题。面对这遍山油菜花,我心里直打鼓,想了想,下定决心,就直黄不拐弯地画这遍山的油菜花。我在塬上画油菜花,山腰间一块花生地里,一个农妇在前面刨坑,一个小女孩跟在后面往坑里点种。这样的情境不由得使我想到常香玉的童年,想到她的豫剧,想到她的唱腔为什么这样亮,这样厚重。

相对于在陕甘黄土高原多见的倾斜线,邙山有更多的垂直沟壑。邙山的整体色调是灰黄色,通常情况下显得很含蓄,但也不乏多变的色彩。豫西地区包括邙山的某些支脉,有一些红土地段。因为干旱和土质贫瘠,水土流失严重,这里的植被不像南方红土地带发达。在政府的引导下,实行退耕,还林还草。现在的山丘上长起了丰盛的茅草和成片的树苗,各种景物元素的色相对立度和色彩饱和度都很高。作为油画写生课题,难度确实很大。我不想以回避的态度去“修正”它的色彩并置关系,因为这正是它可贵的色彩特征。对景写生,传递真情实感是最重要的,具体到画这个题材的技巧关键,是尽量把握好画面色块面积的对比和分割。

河洛的渡口和船工

我画河洛,是从画汜水开始的。汜水在郑州的荥阳县的西北部汇入黄河,它的西边就是虎牢关。在三国时代汜水和虎牢关都有过著名的战事,但是没有留下什么物质化的遗迹,因此很少有人到这里来访古。由汜水口向西,依次是巩县(今巩义市)的沙鱼沟、洛口、南河渡和康店。这些乡镇的形成和以往的繁荣,都和它们曾经作为黄河或伊洛河的重要渡口有关。

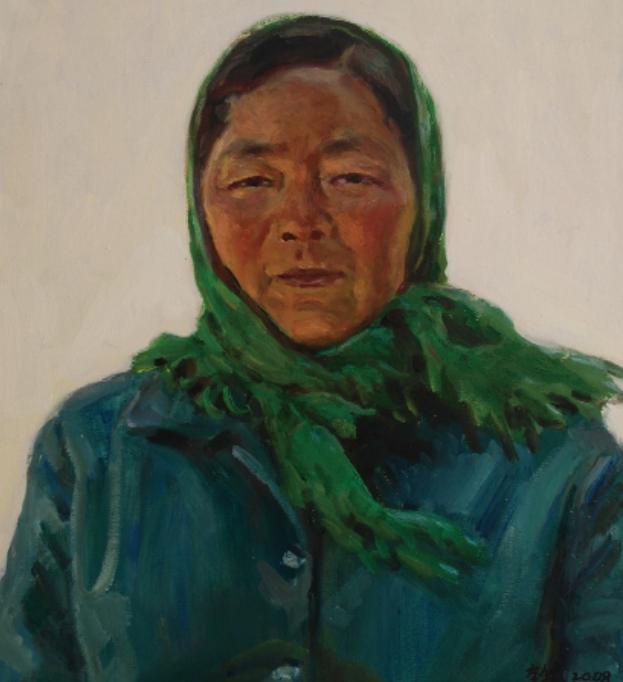

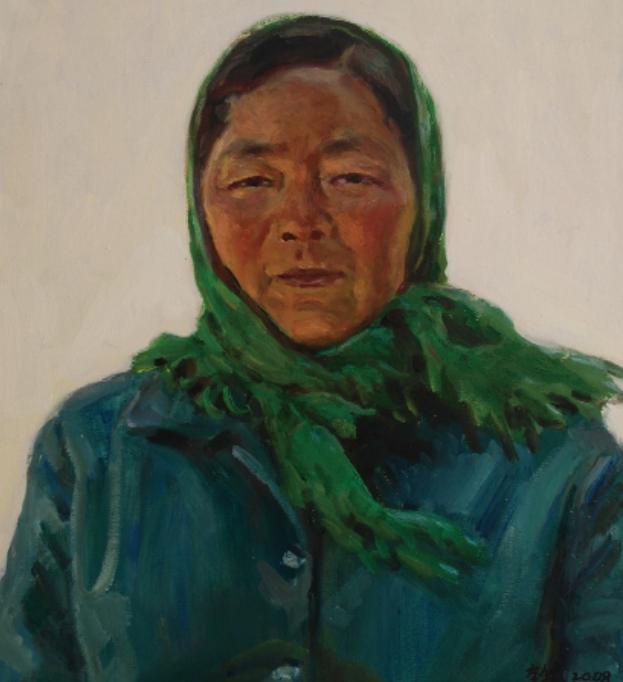

1973年,我陪王式廓老师在河南写生时,还没有康店伊洛河大桥。当时过河完全依靠木船,用人力摆渡,渡口的交通流量非常大。王老师画了许多河南农民的肖像写生,为他作模特的,有不少是伊洛河康店渡口的船工。他和船工们交往,成了知心朋友。王老师在康店写生时突发脑溢血,倒在他的画前,经抢救无效去世。当时最感悲痛的是这些老船工,他们说“他是画画累死的啊”。抢救王老师的时候,他们昼夜不眠,自发地值守在渡口,一次又一次地把医生、护士、药品、医疗器材和应急的移动发电设备从孝义镇摆渡到康店。

黄河船工搏击激流时的情景,曾在抗日战争时期,使诗人光未然和音乐家冼星海产生创作冲动,《黄河大合唱》就是以黄河船工的号子作为引子的。上个世纪七八十年代我在河洛地区写生时也经常搭乘摆渡船过河,亲身经历过黄河暗滩漩涡的险恶,亲眼目睹了船工们镇定的奋力合作。每当这时,我都会想到《黄河大合唱》,对诗人和音乐家以黄河船夫的形象象征中华民族的民族精神深有同感。

黄河的河床过于复杂并且变化无常,其实并不利于船只航行。黄河船很有特点,都是平底的,船身显得笨重夯实。在公路和桥梁不发达的年月,河洛的船运西达晋陕,东通京杭大运河,是河洛地区与外界交流的重要途径。在黄河上行船,尤其是向西过三门峡,那是搏命的行当。远航的老船工是当地见多识广的人,他们偶尔会同我讲当年同行的船如何遇难,但更爱讲的是化险为夷的经历和一些快乐的事,比如黄河桃花汛时的“黄河漂鱼”之类的趣闻。

我为汜水口和黄河八里胡同东口的黄河艄公做过肖像写生。回头看这些三十年前的画,令我欣慰的,不是画面所记录的他们历尽风霜的容貌和肤色,而是对特定人物的达观和淡定的精神的传达。画的时候没有多想,可以说是很自然地就把人物画得比另外几幅鲜活一些,或许因为他们都曾是我的房东,他们的性格已经刻录在我的潜意识里了。

村庄和村民

河洛一带的居民有着悠久的聚居传统,即使是偏僻山村,往往也有十来户人家。村民们有朴素的社区意识,一家有事,全村相帮。山村的村民至今保持着善待过路人的古老习俗。我在河洛山区写生,如果中午还没有收工,村民只要看见了,就会把他家的午饭分一份给我,哪怕要爬几个坡,走很远一段路,也要送到我的手中。我很不好意思,他们却说不让过路客误了饭时是祖辈传下来的规矩。村民们喜欢和你拉家常,问得很细,不是好奇,而是礼貌。他们鄙视“不正干”,讨厌游手好闲,尊重有劳动技能的人。在他们眼中,写生画家是靠诚实劳动谋生的,因此,他们会很关心也很喜欢地看你作画。

我有时会和当地的农民讨论油画,或许有人会不理解这样做是为了什么。其实这对讨论双方是一种互惠的情感和知识的交流。我经常去写生的村子,村民们都已经知道我画的是油画,而且得出远看更好的观赏体会。最初总会有村民热心地给我介绍当地的名胜古迹,他们会问我:“你画点子日常的景儿有啥新奇。”现在他们说:“这日常的景儿经你这么一画还真好看。”我画村巷,村民们曾说我画的“没有人气儿”。这使我反省,提醒我是不是把村巷当作了几何静物。说到底,最理解当地风景本质的,还是具有当地基因的人。

生产场景和生活场景

三十年前,我画了一些生产与生活现场的场景油画速写。当时的农业生产以生产队为单位,各种农活如间苗、追肥、改水、提灌、收割和打场等的生产现场,都是众多人物的组合。我的《安装水泵》《制坯》《菜地》和《磨面》等写生作品都是那时画的。随着彩色摄影的普及,在当今,这个类型的油画写生已经很少见到了。无可置疑,彩色摄影为色彩画家收集创作素材提供了许多方便,但它不可能完全替代油画家的场景写生。生产生活现场的场景油画速写,最可贵的是“场”的氛围对画家的视觉和心理的影响,包括油画家最看重的色调氛围的影响。就我个人的体会,摄影记录有时十分生动,但它往往是瞬间的生动。而现场写生中的生动感中不仅有画家独特的艺术性格,还会在画面上留下场景过程的生动感。画家在写生时在不断地抓取时间和空间的片断,同时不断地把这些片断融注到整体的感受之中。这种整合是照相机不可能做到的。

乡土情怀与油画语言

王式廓先生在安阳写生时,我问他写生要抓住那些东西,怎样才能抓住。王先生没有正面回答。他说,写生过程中,当你画到画面上出现了能体现对象本质的“大关系”的时候,你的心会“咯噔”一下的。看王先生画的农民肖像写生,首先看到的不是他的绘画技法和绘画的语言风格,而是饱含内在性格的人物形象。他好像把绘画技法藏在了画面形象的深处,这是更高品位的油画语言。王先生说,写生时,画家要用自己的心去和写生对象沟通。他的这些教诲对我后来的写生实践产生了深刻的影响,每当我面对写生对象,便会努力地寻找能使自己的心“咯噔”一下的契机。

每一块乡土有每一块乡土的本色,每一位画家也有每一位画家的本色。我常常思考怎样使这两种本色相互给力而不是相互排斥。我的心得是,要解开这个结,只能是依靠“真诚”这两个字。写生画家很可能因为仰慕某个前辈画家的画风,或是有了已经被外界承认了的固定风格,就把写生对象套到预设的程式中去,以为是采取了一种最有把握达到预期效果的写生方法。长远地看,这种写生程式常常会给画作留下矫情做作的痕迹,丢失的是景物的本质和画家的自我。写生画家对“师造化”的真诚,经常体现在是否珍惜景物给予你的最初的激动,因为你的这份激动往往来自景物对象的特质。特定的乡土主题并不妨碍画家的艺术个性。乡土主题为画家的绘画语言的个性发展提供了广阔的空间。同一个地域甚至同一个写生对象,都有可能容纳不同个性,不同绘画语言风格的画家去抒发各自的感受。

我画乡土题材写生,非常看重当地普通群众对我的写生作品的观感。油画是外来画种,人们常常探讨油画的民族化问题。其实油画只是一种有材料和工具特征的绘画手段,民族化的关键在于它的民族气派。历史上任何一种具有民族特征的文化都有它本土民众的认同的深度和参与的广度作为支撑的基础。虽然在油画中融入中国的文人画的气质、意境和笔墨是油画民族化一种途径,但是画家如果漠视本土的最广大的基层观众,那样就有可能是缺了一条腿的民族化。尊重观众不等同于取悦于观众。唐代诗人白居易写了诗要先念给市井闾巷中的老大娘听,他的诗不但没有因此而变得低俗,反而很唐代,很中国。我喜欢并且追求平实、真诚和内蕴的油画语言,它使我有可能更深入地走进这一题材,倾诉我的乡土情怀。

回顾我的写生实践,它给过我收益也给过我一些深刻的教训。受过院校训练的画家,要解决在深入生活的写生中摆脱习作惯性的课题。具象写实风格的画家要解决绘画语言从客观记录向艺术创造升华的课题。

几十年的河洛写生经历,使我积累了一些河洛题材的写生作品,也积累了对这片中原厚土的感恩之情,感谢它给我的艺术营养。我的体会是要画出河洛乡土的味道,就要把自己真正认同为这块厚土的儿女。在艺术作品中,乡土素质的背景是艺术家乡土情感的积累。当画家不再把自己看成是世外的艺术贵族或游客,才有可能画出乡土的风采和内涵。