康巴藏袍“五色”和“五福”缘饰纹章考论

陈 果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院,北京 100029)

历史与文化

康巴藏袍“五色”和“五福”缘饰纹章考论

陈果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院,北京 100029)

以北京服装学院民族服饰博物馆现藏三件经典康巴兽皮饰边藏袍“五色”和“五福捧寿”缘饰纹章形制为研究对象,通过对标本的信息采集、测绘、复原实验与文献结合的考据方法得出,“五色”既是藏传佛教的体现又是汉道“五行”的产物,“五福捧寿”和长寿纹源于汉儒文化,兽皮则承载了原始氏族社会的古老信息,三者在藏袍中的集中运用既是藏汉文化交流的生态又是归属,为中华民族服饰“一统多元”的文化特征提供了生动的实证。

藏袍;兽皮;五色;五福捧寿;纹章;藏汉交流

从西藏宗教发展史和现实看,始终承载着藏汉文化交流的信息,探讨其物质形态是很具文献价值的。藏族原始宗教苯教,重自然崇拜,相信万物有灵,那里的人们寻找着超自然力和神祇在大自然中的代理形象[1]。这种传统观念中也不缺少藏汉文化融合的痕迹,甚至从佛教传入之前就开始了。从古老的康巴兽皮饰边藏袍标本研究中或许可以找到实证,可见藏汉文化是藏族宗教最核心的部分。佛教教理通过各种渠道(如中亚、汉地和尼婆罗等地区)传入吐蕃,形成藏传佛教,所以说藏传佛教的最终形成也受到了汉文化的影响[2]。正因为藏族人生活在自然条件恶劣的高寒地区,又被世界最高的喜马拉雅山、唐古拉山等大山阻阨,形成万物皆灵的自然经济。所以他们感知的世界是自然的又是超自然的,一方面他们珍惜自然的馈赠,另一方面他们将对生活的憧憬寄托于超自然的神力[3]。在文化上表现出强烈的“围城效应”,渴望交流的心理甚至比任何一个民族都更加强烈,因此,从苯教到藏传佛教与汉文化之间的交流就从来没有停止过。从最具标志性的康巴兽皮饰边藏袍缘饰形制所承载的道家“五行”和儒家“五福”的信息,或许能够得到考据学上的实证。目前国内外从服装纹章的角度对藏汉文化交流的研究还是空白,仅有从建筑艺术、佛教艺术甚至绘画艺术分析藏汉文化的对比和交流[4-6]。

就苯教教义而言,通神最适合的媒介就是服装的修饰,用狩猎的战利品兽皮图腾化建立“纹章制度”,赋予人自然神力,这是一种巫教的原始体制。他们认为“在外出时,一个人如果没有穿洁净、体面的衣服,那么他的‘龙达’即潜在的机遇(获得猎物的机会,笔者注)就会减少,因而使他比较容易受到咒语的影响”[7]。因此,对兽皮的修饰就是增大“龙达”成功率的手段,这就给康巴藏袍“五色”和“兽皮”结合的缘饰装扮提供了契机,至于康巴兽皮藏袍为什么选用“五色”纹章来修饰需要进一步解读。北京服装学院民族服饰博物馆馆藏的三件早期川西康巴藏袍,即氆氇镶虎皮饰边、织金锦镶水獭皮饰边和织金锦镶豹皮饰边藏袍是典型的兽皮饰边藏袍,为研究“五色纹章”形制提供了绝佳的实物标本。

1 从“五色”到“五行”

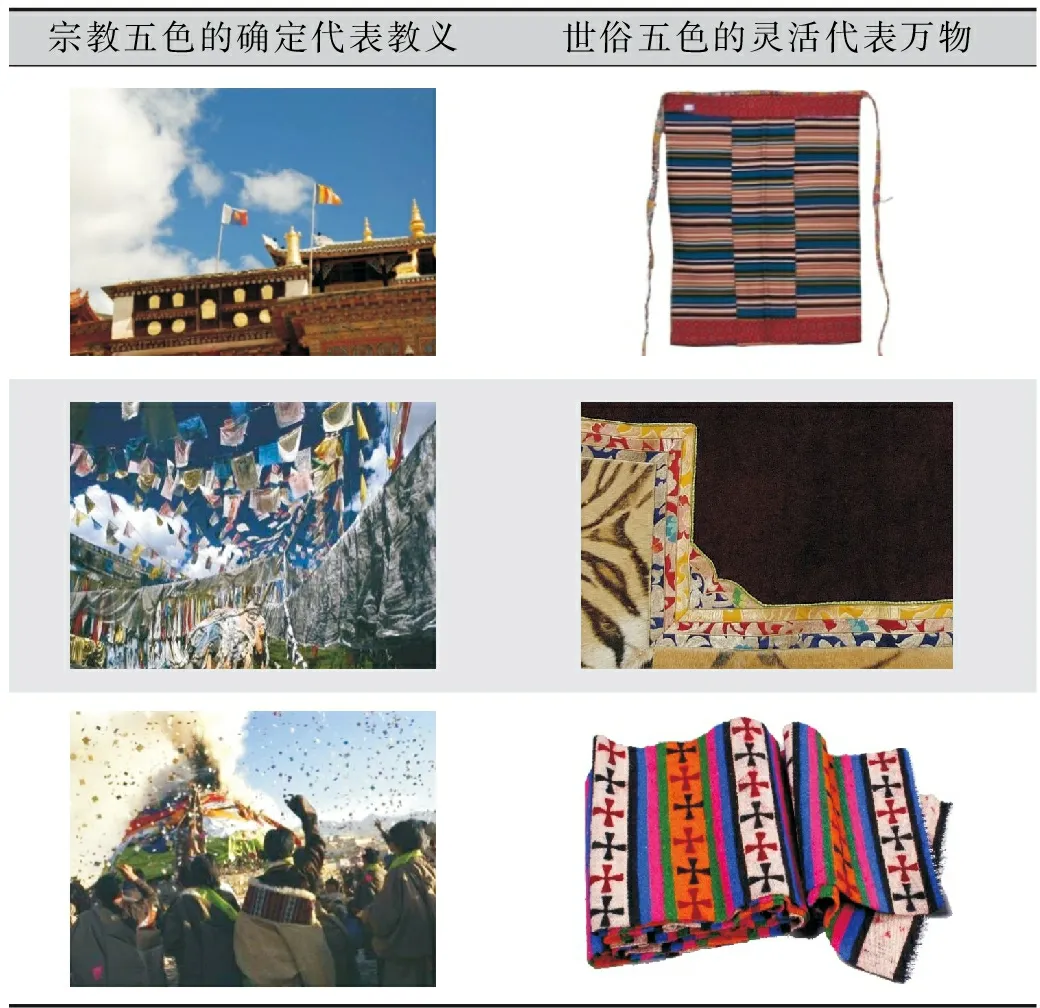

藏学界习惯以藏族方言的差异划分为三个区域,即卫藏、康巴、安多哇,服饰也相应的划分为卫藏服饰、康巴服饰和安多哇服饰[8]。三件兽皮五色饰边藏袍均征集于典型的康区四川甘孜藏族自治州,属于康巴藏袍的代表,其中虎皮饰边的氆氇藏袍年代最为古老,为20世纪初的产物,而水獭皮饰边藏袍最接近现代。三样本所镶兽皮饰边的领缘、袖缘和摆缘均镶伴多层黄、红、蓝相间的金丝缎饰条、大面积的兽皮和嵌在兽皮边缘的彩色饰条,其间还镶有硬质金丝滚边,起到固定整个饰边的作用。所有的条状饰边都很硬挺,除了美观外还起到增加衣服边缘耐磨性能和袍身寿命的作用。其领缘、袖缘和摆缘的内部覆盖着长寿和五福捧寿纹织锦贴边。兽皮与彩条饰边轮廓由绿色装饰滚条勾勒,而饰边中没有出现绿色滚条的(如水獭皮饰边藏袍样本),其面料本身纹样在最初的织绣阶段也会考虑到绿色丝线勾勒的运用,绿色装饰的存在可以说是“五色”中一种不可或缺的构成。金、绿、蓝、红、黄的五色饰边在暗沉色调的兽皮衬托下格外醒目。这五色刚好与道家“金木水火土”的五行要素一一对应,这五色释五行在藏袍中的运用与其说是巧合,不如说是藏汉文化认同的结果,最有力的证据便来源于对实物标本的研究(图1)。

图1 三件康巴兽皮藏袍及五色缘饰局部Fig.1 Three Tibetan robes and their five-color edgings

藏族天文历法在体系形成及其发展的过程中,大量吸收了汉族地区的天文历法知识,西藏史籍曾记载“朗日伦赞时期由汉地传入历算六十甲子”,以及唐朝文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布时“文成公主带来了《占卜历算之书六十种》(也译作《五行图经六十部》)”[9]。后来五行天文原理被宗教教义所吸收,藏汉分别表现在藏传佛教和道教之中,但殊途同归。与汉文化的契合让这种充满自然神力的“五色”宗教藏文化和“五行”礼教汉文化更合乎逻辑地镶嵌在藏袍中和任何可以表达的事项中,也就是说“五色”在康巴藏袍中第一不是孤立的、第二不是装饰的,而是“功利主义”的。因此,“五色纹章”不是随心所欲处之,是存续五色典章规制,不可擅动,如五色教派、五色经幡、五色风马、五彩帮典。康巴藏袍中的“五色”宗教寓意更是如影随形。康巴藏族服饰中的五色章制既源于藏传佛教中五种色彩的宗教教化,又是汉道五行文化融合的产物。“五色”在藏传佛教教义中有多彩的涵义,因此三件标本五色纹章并不相同,与道教道生一、一生二、二生三、三生万物的宇宙观有异曲同工之妙,即象征宇宙万物[10]。因此有时不限定五种颜色,也不强调统一如邦典,确切的表达时往往与宗教的教义有关。寺院上的五色旗代表了藏传佛教的五个教派,分别为宁玛派、噶当派、噶举派、萨迦派和格鲁派,它们分别对应红教、黑教、白教、花教和黄教[11]。五教聚一旗,说明藏传佛教追求融合而非独立,虽然有教派寺庙但风格教义无法区分,各种寺庙随处可见的五彩经幡,由于上面印有佛经,在普遍信奉藏传佛教的人们看来,随风而舞的经幡每飘动一下,就是诵经一次,在不停地向神传达人的愿望,祈求神的庇佑。所以经幡在藏民心里是他们通神的纽带,寄托着人们的美好愿景。这些五彩缤纷的经幡,其颜色也有固定的含义:蓝幡是天际的象征,白幡是白云的象征,红幡是火焰的象征,绿幡是绿水的象征,黄幡是大地的象征。这样一来,各种颜色是固定的,而且是按照其象征的物种物质在自然界的存在方式排列,顺序不能更改[12]。如同蓝天在上黄土在下的自然规律一样亘古不变(表1)。

表1 藏族五色的运用Tab.1 The application of five colors in Tibet

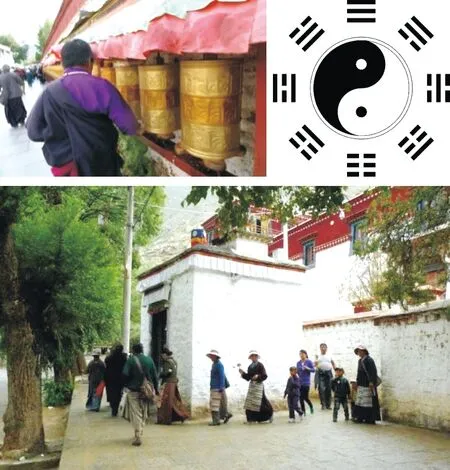

这种宇宙秩序通过这种“通神媒介”传递并指引着人间的行为,因此在藏区无处不在的五彩转经筒、寺院都不可以逆时针行动。这似乎更像中华古老天人合一的宇宙观和五行太极的伟大践行者(图2),如同必须顺时针运转的道教阴阳八卦图。

图2 转经筒和寺庙都必须顺时针行祀Fig.2 Clockwise operation in prayer whells and temples

藏传佛教的“五色经”(经幡和纸风马)和道教的“五行学”是契合还是继承已经不重要了,文化基因的一脉相承甚至比理论家的结论来得更真实可靠。阴阳五行学说是道家的宇宙哲学,它以日常生活的五种物质:金、木、水、火、土元素作为构成宇宙万物及各种自然现象变化的基础。古代先哲将宇宙生命万物分类为五种基本的构成元素,这是一种伟大而朴素的宇宙观。而中国在五千年前就建立了“五行”为载体的宇宙观,将赤黄青白黑作为“五行”“五方”天人合一的社会秩序[13]。由于“五行学”才有了后来的儒学成为中华传统哲学的基础和正统。因此,“五色”与“五行”学说的结合,让金、木、水、火、土“五行”有了金、绿、蓝、红、黄“五色”的藏文化解释,使汉藏文化渗透推到了源头的哲学层面,既丰富了哲学内容,又增加了多元文化的内涵(表2)。源于汉道文化的“阴阳五行”学说与藏传佛教“万物皆灵”的五色运用达到了古老文化的认同,体现出汉藏文化的基因在古老兽皮五色饰边藏袍中渐行渐远。

表2 “五色”与“五行”的异曲同工Tab.2 The similarities of “five colors” and “five elements”

2 兽皮五色饰边从氏族社会的“活化石”到藏汉文化的归属

对原始宗教事项研究的主流观点认为,以巫教为特征的原始宗教的一切形态都是“功利主义”的,图腾就是它的集中表现,因而图腾的原始形态是无处不在的,所以表现出泛神社会的文化结构。康巴兽皮五色饰边藏袍就承载了藏苯教这种古老的信息,当它与道“五行”文化结合的时候,它会变得更强大且具有本文化的诠释。西藏作为封闭式的自然经济,包容总是大于排斥,事实上原始宗教藏汉的宇宙观就具有认同性,只是“五行”被“本土化”了,“五色”便保持了它的纯粹性,所以藏袍的兽皮饰边与“五色”结合就成了自然而然的事。因此“兽图腾”加入“五色”既有宗教进步的意义又有藏汉文化交融的痕迹。相传吐蕃时期,吐蕃赞普对英勇善战的有功者奖赏长约1 m、宽6 cm的兽皮制成的围带,用水獭皮、虎皮和豹皮三种不同的兽皮制成的围带分别授予三个等级的英雄,特等英雄被授予水獭皮围带,一、二等英雄分别被授予虎皮和豹皮围带,且规定围带的两头连接起来,作为勋章左肩右斜挎于腋下[14]。形制很像现代人颁奖时用到的“绶带”。但是佩戴兽皮围带却给英雄的狩猎征战带来了不便,围带经常会套住手足,于是他们将围带缝缀于领缘和衣缘上,这会给他们赋予神力,且因为方便而有效,显然这是氏族文化的遗留。随着社会的不断发展,原本作为藏族英雄勋章的围带逐渐演变为具有藏传佛教色彩的藏袍,也从对人生氏族的“铭示”衍生出一种宗教文化的归属表征。

这三件康巴藏袍虽然不能以氏族社会制度去标榜拥有者功绩的级别,但从材质和工艺来看它们还是有等级区分,水獭皮藏袍无论是质料还是工艺等级最高,虎皮次之,豹皮等级最低。具体划分的依据和动机已无从考证,但是从三种动物的稀有度来看,水獭体积最小,要想制成与虎皮和豹皮同等大小的围带需要用到多只水獭,而且水獭是傍水而居,习水性,很难扑捉,且不产自藏区,这也许是将它作为最高奖赏的原因所在。而老虎是兽中之王,地位显然比豹要高。现如今康巴服饰中兽皮的运用已无等级之分,男女皆宜。男袍镶虎皮、豹皮居多,女袍主要镶水獭皮,偶尔也会镶豹皮。但无论如何这些真皮藏袍一定是20世纪前遗留之物,因为现在无法获得。石渠县丽日高悬,太阳与火又是康巴藏族崇拜的图腾[15],因此石渠至今还生活着的原始游牧部落仍被称为“太阳部落”,所以服饰上兽皮所承载的一定是远古的信息,是氏族社会的“活化石”。重要的是不同兽皮的原始信息加入了“五色纹章”赋予了藏传佛教的宗教色彩,这回到了藏汉文化的归属,是“五色”也是“五行”。

3 外“五色”内“五福”的藏汉密符

从藏苯教到藏传佛教从不缺少与汉文化的交融。如果说“五色”具有苯教原始表征的话,“五行”则是道教的初始表象。它们什么时间融契虽无从可考,但从今天藏族文化固有的物质形态研究中所破解的密码是客观存在的,甚至在康巴藏袍的形成或定型中成为儒释道的集大成者,藏汉“纹章共治”成为确凿的证据。如果说康巴藏袍饰边“兽皮配五色”与“汉道五行文化”的融合还缺少直接证据的话,那么从它们内贴边“团寿纹”源于“汉儒文化”的考证,让“五色”源于“五行”变得真实了,这个结论的可靠性在于它不是孤立的个案,在馆藏三件不同类型兽皮饰边康巴藏袍形制研究中发现它们普遍采用“团寿纹贴边”的形制。当然,它们囿于藏传佛教中所传递的信息变得神秘而丰富,只是借用儒家的符号诠释藏传佛教的教义祈福未来,这或许就是康巴藏袍外用“五色”内用“五福”的原因(图3)。

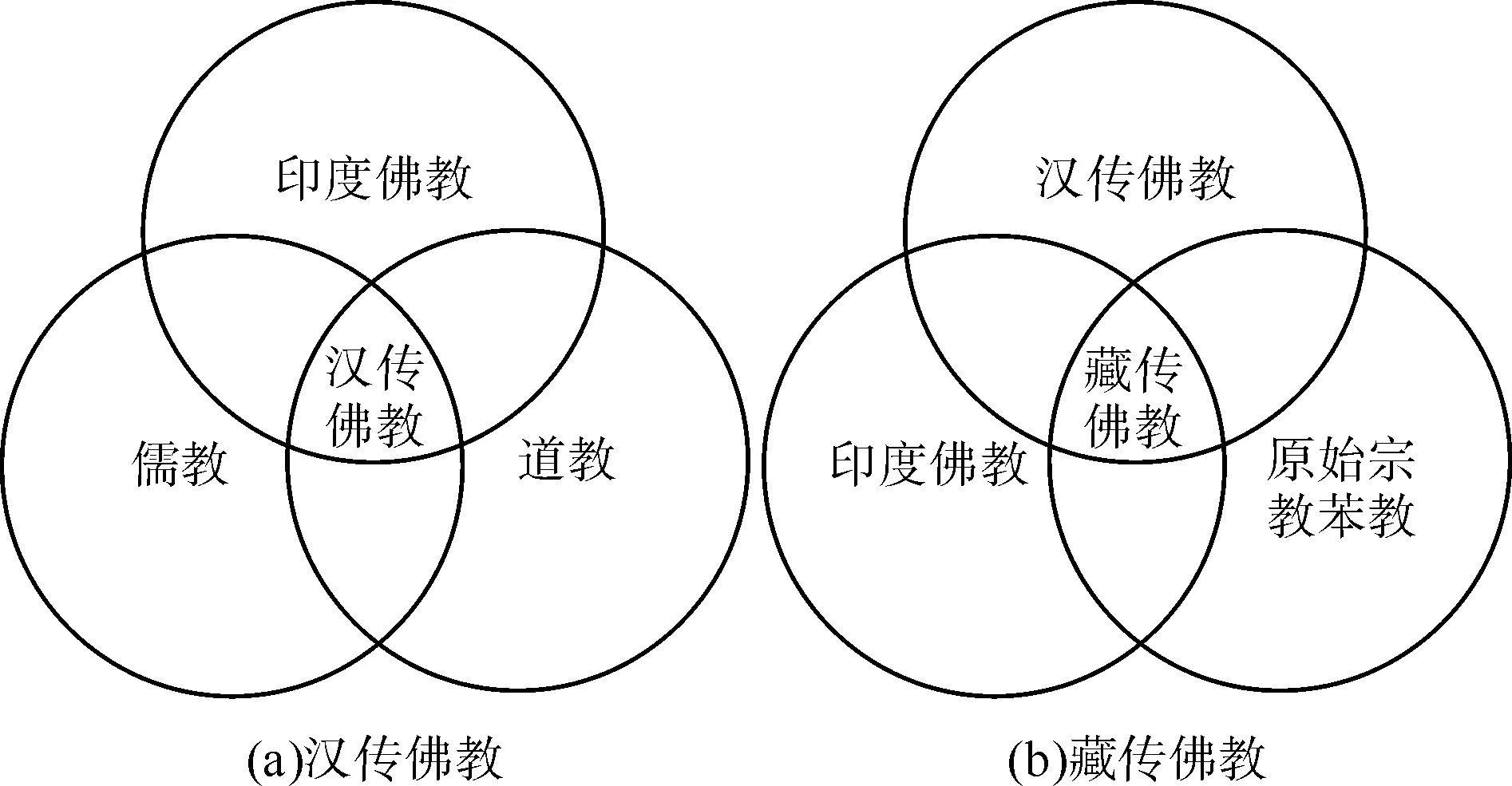

佛教早在两汉时就已经传入内地,随后的时间里佛教在发展过程中不断地吸收中国传统儒道文化,形成了与印度佛教迥异的汉传佛教。7世纪中叶,当时的藏王松赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主时,两位公主都带去了佛像、佛经。8世纪中叶,佛教又直接从印度传入西藏地区。10世纪后半期,藏传佛教正式形成[16]。这个过程从时间上看,甚至汉传佛教比印度佛教还早进入吐蕃,由此也揭开了从不缺少儒道文化的藏传佛教改革和发展的序幕。此时,印度佛教、汉传佛教与吐蕃地区的原始宗教苯教相互斗争、相互融合,最终形成了以格鲁派黄教为正教、各教派融合的藏传佛教格局延续至今。佛教从印度、儒道文化从中原两个方向传入吐蕃,在漫长的发展过程中,儒释道与藏族苯教相融合,逐渐形成了体系独特的“藏传佛教”,成为全民信仰的宗教,其影响渗入到藏民生活的方方面面,并内化到藏族人的思想观念、审美情趣和艺术理念中(图4)。儒道文化如何影响着它们,兽皮饰边藏袍内缝缀代表儒文化的“五福捧寿”和“长寿”纹贴边这便是最直接的证据。值得研究的是,它们为什么普遍使用“五福捧寿”和“长寿”纹而不用其他?这些纹章为什么不用在表面缘饰上而用在看不到的内贴边?

图3 三种典型兽皮饰边藏袍的团寿纹贴边Fig.3 Three typical animal-skin edged Tibetan robes with the character “long-lived” pattern facing

“五福捧寿”是清代在上层社会普遍使用的一种吉祥图案,出自《尚书·洪范》记载:“五福,一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”[17]“攸好德”是“所好者德也”的意思,“考终命”是有善终,所以后世画五只蝙蝠取谐音,“五福”围着寿字寓意多福多寿。“长寿”纹是汉族文化中标志性的符号,在民间是“五福”观念的主体,构成维系“宗族体制”的图腾。然而它在兽皮饰边藏袍纹样中受到青睐,并不像汉人服饰那样用在主要部位作为重要的吉语纹章,设计成团纹和长寿纹多用在寿衣和冥器上。在汉族传统中“团寿纹”意为故去的人无病而终,“长寿纹”意为逝去的人长寿无疆。而藏袍将五福捧寿和长寿纹织成的金丝缎面料用作贴边,缝缀在袍服根本看不到的衬里作边饰。这或许跟汉人用“寿章明示”祈福逝去的亲人生命长存不同,而用“寿章暗示”的方式用在现实生活的服饰中(汉人用在逝去人的服饰中),这样既避免了源自汉人“明示”寿衣的习俗,又表达了隐藏于内心对长寿的祈愿。重要的是这种“寿章暗示”并非个案而是兽皮饰边藏袍特有的“贴边纹章规制”,这需要从普信的藏传佛教去探究。

图4 藏传佛教和汉传佛教的形成特点及相互关系Fig.4 The formation characteristics and mutual relations of Tibetan Buddhism and Chinese Buddhism

藏族服饰中的纹饰系统,少有对现实图景的模仿或再现,多为意象(通神)的几何图形。这种意象化的表征和汉人服饰的吉祥图案有着异曲同工之妙,只是藏族纹饰赋予了绝对的宗教色彩,而且一定上升到无处不在(万物皆灵)的精神寄托,如随时转动的经筒、飘扬的经幡等。在服饰中甚至把这种寄托也经营在完全看不到的内贴边上,但纹饰完全是儒家文化的传统,这在汉人传统服饰中是少见的,或许就是宗教的力量。玄机在于必须选择能够承载和契合藏传佛教的“长寿”和“五福捧寿”的儒家纹饰,因为它们既是藏传佛教“圆通”“圆觉”“圆满”的理性精神(五福捧寿的寓意),又是儒教的宗族愿望(“长寿”的寓意),使人感到稳定、坚实,显现出一种神秘的威力和祈福的愿望。它们虽然看不到(内贴边),但在藏人看来内心的寄托更重要。这可谓藏袍独特的“贴边文化”却孕育着藏传佛教和儒道思想中华文化的共同基因。正由于共同的文化认同,这种独特的“缘饰文化”成为表达藏民族精神、歌颂生命、寄托信仰的文化载体,尽管经历多少朝代的更迭和文化观念的变迁,依然能够保持康巴藏袍稳定的缘饰系统与宗教意蕴的文化内涵,成为中华传统服饰最重要的文化类型之一。

4 结 论

正因为万物皆灵的自然经济造就了藏族“围城效应”渴望交流的心理,使得他们与汉文化的交流和对它的吸纳呈现在了一切可以表达的地方,即使是饰边和贴边的位置也不放过。仅从兽皮饰边康巴藏袍缘饰形制研究说明中华文化的愿景成为了藏文化的自觉,如同佛教文化普度众生的佛心成为儒家文化“仁慈”思想的彻悟一样没有了边界。如果把五色饰边、兽皮图腾、团寿纹样等这些美好的事物一起去理解的话,这将是描绘了一幅极其美好的生活图景,也完全不亚于汉人服饰的花团锦簇、吉祥如意等内涵丰富的礼制表达。这或许是中华民族服饰传统“一统多元”特质最真实、生动、深刻表达的实证。

[1]察仓·尕藏才旦.西藏本教[M].拉萨:西藏人民出版社,2006:17.

CHACANG Gazangcaidan. The Tibetan Bon Religion [M]. Lhasa: Tibet People Publishing House,2006:17.

[2]图齐,海西希.西藏和蒙古的宗教[M].耿昇,译.天津:天津古籍出版社,1989:14.

TUCCI, HEISSIG. Religion of Tibet and Mongolia[M]. GENG Sheng translated. Tianjin: Tianjin Ancient Books Publishing House,1989:14.

[3]李玉琴.藏族服饰吉祥文化特征刍论[J].四川师范大学学报,2007(2):49-54.

LI Yuqin. Discourse on the auspicious cultural characteristic of Tibetan costume[J]. Journal of Sichuan Normal University,2007(2):49-54.

[4]王晓珍.从河湟地区传统建筑彩画看藏汉文化交融[D].西安:西安美术学院,2013:270-283.

WANG Xiaozhen. Study the Cultural Exchange and Integration Between Tibet and China Based on the Architectural Decorative Paintings of Hehuang River Region[D]. Xi’an: Xi’an Academy of Fine Arts,2013:270-283

[5]韩振中.汉藏佛教法器艺术交流研究[D].株洲:湖南工业大学,2014:71-78.HAN Zhenzhong. Research on Design Artistic Communication of Hans-Tibetan Buddhist Religious Artisfacts[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology,2014:71-78.

[6]明争.15-20世纪藏汉绘画艺术比较[D].拉萨:西藏大学,2014:47-49.

MING Zheng. Research on Compare the Painting Art Between Tibet and Han in 15-20 Century[D]. Lhasa:Tibet University,2014:47-49.

[7]群沛诺尔布.西藏的民俗文化:长篇连载[J].西藏民俗,1994(2):50.

QUN Peinuoerbu. The folk culture of Tibet: serialization[J]. Tibetan Folk,1994(2):50.

[8]安旭.藏族服饰艺术[M].天津:南开大学出版社,1988:44.

AN Xu. The Art of Tibetan Costume [M]. Tianjin: Nankai University Press,1988:44.

[9]达仓宗巴·班觉桑布.汉藏史集-贤者喜乐赡部洲明鉴[M].拉萨:西藏人民出版社,1999:87.

DACANGZONGBA Banjuesangbu. History of Sino-Tibetan Set- Penetrating Judgment of Sage in Shan Department [M]. Lhasa: Tibetan People Publishing House,1999:87.

[10]胡化凯,吉晓华.道教宇宙演化观与大爆炸宇宙论之比较[J].广西民族大学学报,2008(2):12.

HU Huakai, JI Xiaohua. Comparison of the cosmos evolution idea of Daoism and the big bang[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities,2008(2):12.

[11]嘉怡·切排.藏传佛教各教派称谓考[J].内蒙古社会科学,2003,24(3):62-64.

JIAYI Qiepai. The textual research of Tibetan Buddhism sect appellation[J]. Inner Mongolia Social Sciences,2003,24(3):62-64.

[12]李翔.五彩风马旗·风中的祈祷:浅析藏族风马旗的文化内涵[J].魅力中国,2010(12):189.

LI Xiang. Colorful prayer flag- prayer in the wind: simple analysis on the cultural connotation of Tibetan prayer flag [J]. Charming China,2010(12):189.

[13]谢松龄.天人象:阴阳五行学说史导论[M].济南:山东文艺出版社,1989:103.

XIE Songling. Phenomenon of Nature and Human: an Introduction to History of Yin and Yang Five Elements Theory[M]. Ji’nan: Shandong Arts Press,1989:103.

[14]周裕兰.康巴藏服-五彩祥云[J].中外文化交流,2013(5):72.

ZHOU Yulan. Kangba Tibetan clothing-multicolored auspicious clouds[J]. Sino-Foreign Cultural Exchange,2013(5):72.

[15]曲径.雅砻江源头的太阳部落-石渠[J].中国西部,2002(2):15.

QU Jing. The sun tribe in Yalong river’s source-Serxu[J]. Western China,2002(2):15.

[16]时兰兰.藏传佛教与汉传佛教的异同及在中国的传播[J].丝绸之路,2012(6):66.

SHI Lanlan. The differences between Tibetan Buddhism and Chinese Buddhism and their spread in China [J]. Silk Road,2012(6):66.

[17]孔子.尚书[M].慕平,译.北京:中华书局,2009:141.

KONG Zi. A Hhigh Official in Ancient China[M]. Translated by MU Ping. Beijing: Zhonghua Book Company,2009:141.

Research on “five colors” and “five bats” edging pattern in the Kham Tibetan robe

CHEN Guo, LIU Ruipu

(College of Fashion Art and Engineering, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

This paper takes “five colors” and “Five Bats and Longevity” pattern in the edging of Kham Tibetan robes which are from the Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology as the object of study. Though sample information collection, surveying and drawing, recovery experiment and literature research, it is concluded that “five colors” embody Tibetan Buddhism and they are also the product of “Five Elements” in Daoism; both “Five Bats and Longevity” and “Longevity character” pattern come from the Confucian culture of Han; animal skins carry the old information of primitive clan society; these three things concentrating in the Tibetan robe are both the ecology and affiliation of Tibetan-Han exchange. This paper provides vivid demonstration for the cultural features of “unified multicultural” in Chinese ethnic costume.

Tibetan robe; animal skin; five colors; Five Bats and Longevity; pattern; Tibetan-Han exchange

10.3969/j.issn.1001-7003.2016.07.013

2016-01-07;

2016-06-02

北京市学科建设项目(XKJY02150201)

TS941.11;K892.23

B

1001-7003(2016)07-0068-06引用页码: 071302

——以荷兰阿姆斯特丹海军舰长定制的联姻纹章瓷盘为例