杜星垣“水”知道答案

俞杰 陈旖旎

杜星垣“水”知道答案

俞杰 陈旖旎

杜星垣(1914—2011),出生于宁德霞浦三沙镇,曾任国务院秘书长,三峡工程主要负责人之一。

自入夏以来,南方多地持续强降雨,2016年的汛期来势汹汹,汛情由南向北迅速推进。7月初,受第1号台风“尼伯特”影响,福建闽清县发生特大洪涝灾害,洪水过处一片狼藉。同样一片狼藉的,还有因连日暴雨而又发生大洪水的长江流域。与此同时,三峡工程又被拎出来“黑”了。

“修了三峡大坝,下游怎么还涝?”“三峡工程是否发挥了应有的作用?”……网上一片质问的声音,甚至有网友直称“三峡工程没用”。

事实上,这个项目的主要负责人、指挥者杜星垣等人,早在勘测论证之初,已明确建设三峡工程的首要任务就是防洪。

“没有三峡工程,一旦长江干流汛期流量超过一定洪水标准,长江中下游将面临巨大的防洪压力,后果不堪设想。”与杜星垣同为三峡工程指挥者的中国工程院院士陆佑楣面对质疑,一再强调任何工程的功能效益都是有一定范围的,不可能哪儿发洪水都说是三峡工程没解决问题,进而抹杀三峡工程的防洪功能。

顶风筑起一道大坝

三峡工程,这个世界上装机容量最大的水电站,是在一片争议声中建起来的。

新中国成立之初,正遇上历史上的多水期,发过几次大洪水,长江两岸损失惨重。“治国先治水”,长江的治水问题被国家摆在了极为重要的位置。但是因为移民、气候、地址隐患等问题,三峡工程一直停留在讨论阶段。

1980年7月11日,邓小平从重庆乘东方红32号船顺江而下,实地考察长江三峡,并下了结论:“轻率否定三峡不好。”邓小平的这次考察,使争论了几十年的三峡工程加速了论证进程。

时任国务院秘书长的杜星垣,曾经担任过水利部副部长,在水利方面算是权威人士。1984年初,中央财经领导小组专题研究三峡工程的会议在中南海召开,杜星垣在会上被委以重任,出任三峡工程建设筹备领导小组的副组长。

他多次与有关人员一起到长江地区进行实地考察,反复对三峡工程进行论证。调查后,他明确地指出了三峡工程最为关键的几个问题:一是坝高、二是泥沙、三是移民,但最重要的还是国力问题。

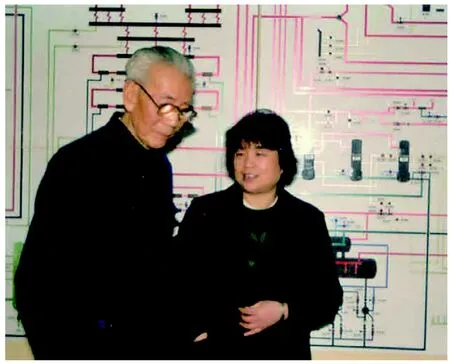

上图_20世纪90年代中期,杜星垣视察葛洲坝水电站

武汉水利电力学院教授张瑞瑾1984年曾给杜星垣写过一封亲笔信,阐述他“对三峡工程泥沙问题的几点基本认识”。这封信颇得杜星垣重视,多次主持召开会议进行论证。1985年至1988年间,他还让张瑞瑾在三峡工程论证领导小组的9次会议上,分别作了“泥沙问题不是兴建三峡工程不可逾越的障碍”“三峡船闸摆在左岸是形势所迫”“关于三峡工程模型试验问题”“对三峡工程的防洪、发电、航运问题的几点意见”等发言,并提出了泥沙、水流问题的初步解决方案。

杜星垣坚信“三峡工程应该早上,也可以早上”,但所谓的“早上”,必须得建立在已经对这个工程项目论证得面面俱到的基础上。

1985年3月,在政协第六届会议上,部分政协委员明确提出反对意见,要求三峡工程暂缓建设。那时,各种质疑、反对的声音不断扩散,对三峡工程重新论证的呼声四起。

杜星垣注意到了这一情况。他认为三峡这么大的工程,为慎重起见,有必要提交全国人民代表大会审查批准。这在新中国成立之后的所有水利工程中,是绝无仅有的,之前也从没有哪个工程是提交人大进行讨论的。

1992年,持续了近40年之久的争论,终于有了结果。第七届全国人大第五次会议,以1767票赞成、177票反对、664票弃权、25人未按表决器,通过了《兴建长江三峡工程的决议》。杜星垣坚信“三峡工程应该早上,也可以早上”,但所谓的“早上”,必须得建立在已经对这个工程项目论证得面面俱到的基础上。

1990年,杜星垣在山东

终结家乡千百年咸水饮用史

杜星垣出生于霞浦三沙,这里是闽东严重缺水的集镇之一,在过去可谓水贵如油。当地有这么一句顺口溜:“不怕神,不怕鬼,只怕老婆叫担水。”三沙人民可是吃尽了缺水的苦头。

杜星垣小时候也要跑到很远的地方挑水,尽管离乡数十载,他对那段艰苦的生活记忆犹新。深知家乡水之宝贵,杜星垣特别关心三沙乡亲的饮水、用水问题。每次回乡,他都要视察了解家乡的水利建设。

上世纪60年代中期,解决三沙地区用水问题终于被提上了议事日程,政府计划在距镇区5公里外的周湾小流域下游,修建一个小型水库。然而,周湾水库的立项审批与建设资金是大问题。家乡人想到了在国家水利电力部任副部长的杜星垣。

缺水问题严重地困扰着三沙百姓的生活以及当地经济的发展,杜星垣自然是了解的,深感在三沙建一个水库十分必要,这边刚反映,那头他就找到了福建省有关领导和相关部门。在他的出面协调下,周湾水库立项及时获得了审批,建设资金也很快得到落实。

周湾水库建成后,基本解决了三沙的用水问题,三沙成为全县最早使用自来水的乡镇。

2002年,88岁的杜星垣再次回到福建考察调研。当他了解到三沙的淡水资源仍然匮乏后,就建议时任省长习近平抽空过来了解情况。经过他的牵线,2003年,省政府决定出资2000万元资金辅助三沙引水工程,地方承担余下的1000万元,当年年底,引水工程完工。清冽甘甜的淡水自此接入寻常百姓家,三沙人彻底告别了千百年来饮用咸水的历史。

2005年年底,杜星垣又一路舟车劳顿,回三沙调研,心心念念的还是三沙用水情况。

当时他已91岁高龄,满头银发,拄着拐,还带着助听器,仍挺直了身板,精神矍铄地冒着寒风登上了周湾水库视察。听到当地人反映说水库淤积严重、库容锐减,又见库区四周光秃秃一片,杜星垣就向自来水厂厂长和镇领导建议:解决水的问题,要开源节流,可发动群众到库区造林,防止水土流失。

他在镇政府看到厕所内自来水哗啦啦流,当即毫不客气地批评:“这太浪费了,水要开小些。”接着,他又向水厂工作人员了解三沙当地采取哪些节水措施,还问起福建其他地方的节水情况如何。

杜星垣说:“常看小习同志(习近平,时为上海市委书记,1980年曾在国务院办公厅工作)寄来的上海工作简报,对上海情况比较熟悉。”接着便向大家谈起上海的节水情况,还举例以抽水马桶的改革变化来节约用水。

之后他又到新落成启用的水门顶水厂视察。看到家乡缺水情况的确改善了许多,杜星垣欣慰地笑了。

2005年12月,杜星垣在故乡三沙调研引水工程

——三峡工程