法律对采矿权的非征收性限制

宦吉娥

法律对采矿权的非征收性限制

宦吉娥*

目次

一、采矿权与宪法财产权

二、法律中采矿权非征收性限制的宪法依据

三、法律中采矿权非征收性限制的规范内容

四、法律中采矿权非征收性限制的合宪性分析

五、余论

我国宪法上的财产权伴随社会义务,财产权的内容与限制需要由法律加以规定,并受到宪法保障财产权意旨的约束。采矿权作为民法上财产权的一种特殊类型,具有高经济价值和高社会关联性,落入宪法财产权的保护范围。立法为了公共利益,可以对采矿权施加非征收性限制,但这些限制必须符合比例原则,且不能导致采矿权人基于采矿权而享有的核心利益的丧失,立法者在采矿权人财产利益和公共利益之间的权衡,必须采取措施避免财产权人承受过分的负担。现行有效的37部法律通过动态的规范群,对采矿权的多项权能施加了诸多非征收性限制,有必要对其合宪性加以审查。对于法律为解决资源载体与资源竞争性使用下公共财产体制与私有财产体制的冲突,以及采矿权开发导致的基本权利冲突而规定的两类限制措施的合宪性,有不同的审查密度和要求。

财产权采矿权社会关联性法律非征收性限制合宪性审查

财产权的限制是现代任何一个旨在保障财产权,同时要平衡公共利益与私人利益的国家都必须建构一套完善的法理、规范和实践体系,是公法学上非常关键的问题。对于现代社会中大量存在的古典征收以外的财产权限制,即财产权内容形成、不予补偿的“社会义务”与应予补偿的“过度限制”还存在较多争议,融贯的理论体系尚未形成,仍有理论探讨的必要。〔1〕总体而言,学界关注更多的是征收征用,且以土地及拆迁房屋为要。对不予补偿的非征收性限制的代表性研究,参见张翔:《财产权的社会义务》,载《中国社会科学》2012年第9期。具体到矿业权财产类型的分殊研究还较少见。由于财产权类型和所涉领域繁多,且彼此间差异悬殊,所以对此问题的研究既需要宏观的整体把握,也需要对具体权利类型的细微观察。

采矿权在取得、转让、行使诸方面均被课以种种公法上的义务,同时还存有自然资源国家所有对矿业权的约束,以及国有、集体与私营多元主体权利义务法律上分置的困境。在矿业热潮中,落后于实践需求的采矿权法律制度的修订未取得实质性进展,在当前矿业经济遭遇“寒流”的背景下,采矿权法律制度迎来了全面修改的契机,〔2〕自2002年全国人大调研组提出修订矿产资源法始,至2014年止,共形成了第1-12稿修改草案,但一直未能在立法程序上取得实质性推进。关于当前修改契机与阶段性成果的论述,参见付英:《关于加快推进矿产资源法修订工作的若干思考》,载《中国国土资源经济》2015年第1期。立法中必须要解决采矿权内容形成与限制边界的问题。基于此,本文选择我国极具特色的采矿权领域开展财产权非征收性限制的研究,以期透过此特别领域的观察,为我国财产权限制的一般理论研究提炼素材和问题,并为我国采矿权非征收性限制法律规范符合宪法意旨的解释与体系化提供指引。

鉴于我国宪法基本权利保障对法律保留原则的倚重,以及法律在采矿权法规范群中的地位与作用之应然与实然层面的强烈反差,本文以法律中的采矿权非征收性限制为关注点。“采矿权的非征收性限制”是指国家对采矿权施加的古典征收以外的各种公法限制,即国家在剥夺采矿权以外的各种减损采矿权人占有、使用、收益及处分等权能的限制性措施。除公法限制外,采矿权也受相邻关系等私法限制,因仅涉及私人,一般情形下国家公权力不会介入,且较少受到质疑,所以本文暂不涉及。“法律”是指全国人民代表大会及其常委会制定的法律。

一、采矿权与宪法财产权

我国《宪法》明确规定“矿藏……属于国家所有,即全民所有”。因此,国家以外的公民或组织要开采矿产资源,并对矿产品实现自用或出售获利的处分,需要获得国家的特许,取得采矿权。在现有法律秩序下,采矿权是经由立法形成的权利,我们在探讨法律中采矿权的非征收性限制及其合宪性时,必须首先弄清的问题是:采矿权是一项什么样的法律权利,是否落入以及落入哪项宪法基本权利的保护范围。

(一)采矿权的法律界定

“采矿权”是多部法律中明文使用的实定法概念,对这些法律中采矿权概念使用情况进行全面梳理,可以帮助我们廓清现行法中采矿权的权利内容、性质及效力。1986年颁布的《矿产资源法》第3条、第16条中首次使用了“采矿权”的概念,但实质上并未赋予“采矿权”权利属性,而仅作为一种国家特许的受到法律保护的利益。与该法同年颁布,于次年实施的《民法通则》在民事权利一章中第81条第2款中将采矿权作为“与财产所有权有关的财产权”加以规定:“国家所有的矿藏,可以依法由全民所有制单位和集体所有制单位开采,也可以依法由公民采挖。国家保护合法的采矿权”。这一规定明确了采矿权民事财产权的属性,但对采矿权是否是物权,是哪种性质的物权,具体权利内容及效力如何等问题,仍未能提供明确的法律依据,引发了民法学者围绕采矿权权利属性而展开的持续性争论。〔3〕早期代表性观点如采矿权是直接支配国家矿产资源进行开发利用并享有因此所得利益的一种排他的权利。参见江平主编:《中国矿业权法律制度研究》,中国政法大学出版社1991年版,第56页。之后,崔建远、王利明、梁慧星、李显冬等研究者分别提出了各自的观点。

1996年《矿产资源法》修改后,新增了采矿权在规定情形下可依法转让的规定。这次修订侧重点在于维护国家矿产资源所有者利益,〔4〕关于1986年《矿产资源法》颁布后矿业权体制落后于实践需求而存在严重问题的深入分析,参见江平主编:《中国矿业权法律制度研究》,中国政法大学出版社1991年版,第32-41页。采矿权保护并未引起重视。时任国土资源部政策法规司司长、后又任国土资源部部长的甘藏春先生直接指出,矿业权流转制度的建立具有重要的进步意义,但1996年修订的《矿产资源法》存在的“核心问题是矿业权作为财产权的性质、地位没有得到有效的承认和保护”〔5〕甘藏春:《当代资源立法的发展趋势及我国国土资源法制建设的若干问题》,载《湖北行政学院学报》2002年第3期。。

直至2007年《物权法》颁布,采矿权才被明确规定为用益物权,采矿权人对国家所有的矿产资源“依法可以占有、使用和收益”,“所有权人不得干涉用益物权人行使权利”,“依法取得的采矿权受法律保护”。同年开始实施的《企业破产法》第69条第2款规定:“探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让”,“应当及时报告债权人委员会”,对采矿权可转让性予以肯定。

至此,我们可以将法律中的采矿权描述为:采矿权是个人与组织享有的具有排他性的特许用益物权,采矿权人对国家所有的矿产资源享有占有、使用、收益的权利,即在特定矿区,开采一定的矿产资源,获得矿产品,并排除他人非法干涉的权利。采矿权人还可依法转让或放弃采矿权。〔6〕有观点认为,矿业权是一种与国家主权相联系的抽象的宪法性公权利。参见郗伟明:《当代社会化语境下矿业权法律属性考辨》,载《法学家》2012年第4期。

(二)采矿权属于宪法财产权的保护范围

2004年《宪法修正案》第22条将“私有财产不受侵犯”写入宪法,确立了宪法对私有财产权的保障体系。然而,并非一切具有经济利益内容的法律权利均构成宪法财产权,需要结合具体权利类型作出判断。对于一项权利是否构成宪法财产权,有学者提出两步骤判断方法。第一步,应当审查一项权利是否含有经济利益内容。在确认一项权利具有经济价值之后,还应当在基本权利体系乃至整个宪法体系之内,继续第二步审查。在基本权利体系内,合理界定不同基本权利保护范围之间的界限,妥善处理基本权利的竞合。在整个宪法体系之内,应考虑宪法在其他部分尤其是第一章总纲中的相关规定。〔7〕参见谢立斌:《论宪法财产权的保护范围》,载《中国法学》2014年第4期。本文借鉴此两步骤判断方法证明采矿权属宪法财产权的保护范围。

首先,采矿权具有极高的经济价值,应当能够通过第一步审查。但我国《矿产资源法》中规定采矿权的主体包括国有矿山企业、集体矿山企业及个人,且对三类主体分别采用不同的调整规则。集体矿山企业和个人享有的采矿权,纳入宪法私有财产权保护范围自无疑问。国有矿山企业享有的采矿权可以成为一项私法上的财产权。但是,享有采矿权的国有企业与作为矿产资源所有者代表的国家的关系,值得进一步厘清。在现有法律框架下,国有矿山企业较私人个体或组织在采矿权的取得或行使上受到更多优待,比如采矿权的无偿取得,特定规模矿区矿种开采权利的垄断或优先地位等,受到自然资源所有人更多组织性直接支配,同时也承担除私人组织应承担的社会责任外更多的责任。〔8〕关于国有公司社会责任的论述,参见冯果、辛易龙:《公用企业社会责任论纲——基于法学的维度》,载《社会科学》2010年第2期。这种支配尚不能简单归入公权力对基本权利限制的问题,因单纯的国家营利经济活动“与基本权利毫无关系”,〔9〕[德]罗尔夫斯特博:《德国经济行政法》,苏颖霞、陈少康译,中国政法大学出版社1999年版,第72页。是所有权人对自己所有之自然资源的直接支配,遵守自我管理的权限划分、科学决策等规则。在我国,对含多种经济成分的国控矿山企业通过竞争性出让方式有偿取得的采矿权而言,采矿权作为企业最重要的资产,是企业作为有自主经营权利的市场主体地位的根本保障,同时也是参与到企业中的公民个体(如股东)生存与自由的物质条件,与其他私人性质矿山企业的采矿权似并无二致,国家亦不得为恣意侵犯。

其次,矿产资源开采需要技术、资金、人力等多重要素的投入,技术密集与资金密集是现代矿业的基本特征,因而采矿权的行使往往需要设立矿业经济组织,成立矿业公司或企业。在我国,《矿产资源法》还将矿区范围的划定作为设立矿山企业的前置条件。因此,采矿权与矿业经济组织自主经营权、公民个人劳动权(职业自由)紧密交织。我国《宪法》第16条、第17条和第18条分别规定了国有企业、集体经济组织、外国企业和其他经济组织或个人从事经济活动的经营权利。采矿权及其实现虽与之相关,但采矿权本身应属于财产权保护范围,重在保护采矿人基于采矿权的取得而享有的法律地位及其因采矿活动而产生的结果,其权利和财产现状受到存续保护和价值保护。如果国家公权力干预的是矿业经济组织或个人从事矿业开发的经营自由,则适用营业自由权,此时虽然对采矿权人的财产权产生了限制的效果,但并不直接针对采矿权。如果国家公权力干预的是采矿权人对矿区的占有、开采及矿产品的处分与收益等,则属于财产权的保障范围。

采矿权纳入《宪法》第13条私有财产权的保障范围之后,就具有对抗国家的防御权功能,这是否与总纲第9条中“矿藏”“国家所有”相冲突呢?笔者认为,《宪法》上自然资源国家所有的规定并不是为了解决平等的资源开发利用主体之间的权益确认和冲突问题,而是具有主权宣誓、明确国体的用意,且为国家对资源权力的配置提供正当性基础。〔10〕关于自然资源国家所有的集中研究,参见税兵:《自然资源国家所有权双阶构造说》,载《法学研究》2013年第4期;巩固:《自然资源国家所有权公权说》,载《法学研究》在2013年第4期;徐祥民:《自然资源国家所有权之国家所有制说》,载《法学研究》在2013年第4期;巩固:《自然资源国家所有权公权说再论》,载《法学研究》2015年第2期。在宪法与部门法关系而言,宪法可与每一部门法直接沟通,而不是只能借助“私法通道”,其沟通的方式既包括宪法直接对部门法规范内容的先在设置,也包括对立法形成自由的授予和容纳,还包括广义的合宪性控制。各国普遍通过设定行政特许或以行政合同等方式授予私人主体或国家公法人主体自然资源开发利用的权利,在获得授权之后,他们作为民事主体从事民事活动,其所享有的财产权利受到财产法的保护,并在宪法财产权层面或强或弱地受到保护,以对抗国家公权力的侵害。采矿权作为宪法财产权受到保护与自然资源国家所有并不存在矛盾。

二、法律中采矿权非征收性限制的宪法依据

在明确采矿权属宪法财产权保护范围之后,接下来需要回答的问题是我国宪法是否允许法律对采矿权施加限制,如果允许,则限制的规范依据有哪些。

(一)宪法财产权保障的价值选择

G. S.亚历山大教授在论述美国和德国财产权宪法地位不对称的问题时指出,在财产权领域,财产性利益的不同形态对应着不同的功能,美国法院未认识到上述功能区别,基于财富最大化或者个人偏好满足的立场,通过严格审查而获得更多保障的财产权恰恰是商业性质的;而德国基本法上的财产权是康德式自由主义传统和市民共和主义的融合物,是“多阶的”,德国法院区分了功能主要是甚至完全是经济利益的财产价值与关系到所有者作为道德个体或政治个体的地位的非经济利益的财产价值,后者作为基本的宪法价值受到保护。〔11〕参见[美]G.S. 亚历山大:《财产权是基础性权利吗?——以德国为比较项》,郑磊译,载胡建淼主编:《公法研究》(第五辑),浙江大学出版社2007年,第413-458页。对财产权多阶性或二元化的较早研究,参见胡锦光、王锴:《财产权与生命权关系之嬗变》,载《法学家》2004年第4期。在后续的研究中,亚历山大明确提出以财产社会义务替代美国财产法中居于主流地位的法律经济学分析,且认为这一替代方案具有优越性。〔12〕See Gregory S. Alexander, “The Social-Obligation Norm in American Property Law”, 94 Cornell Law Review 745(2009).在对采矿权非征收性限制作合宪性控制的努力时,也需要先对我国宪法保障作为财产权的采矿权的目的和功能进行准确的定位。

我国《宪法》第13条第1款规定:“公民合法的私有财产不受侵犯”,仅从措辞来看,该条是采用了一种自由主义式的观念的表达。但从体系解释的角度会有不同的结论:在宪法规范体系内部,《宪法》第1条第2款社会主义原则、大量的社会权条款、《宪法》第51条概括限制条款隐含着要求私人财产承担更多社会责任的内容,蕴含辅助经济生活中的弱者,维护社会正义和社会平衡的精神。〔13〕参见张翔:《财产权的社会义务》,载《中国社会科学》2012年第9期。

《宪法》总纲中基本国策与方针条款,也明确规定了国家发展生产力,提高人民福利水平,建立社会保障制度,同时要保护环境资源,保护名胜古迹和历史文化遗产等任务,这些任务的完成,一方面需要发挥生产资料的私有财产权“保护投资者个人和增强社会整体生产力”〔14〕加藤信雅教授通过文化人类学的方法得出所有权产生的原因正在于此。详见[日]加藤信雅:《”所有权”的诞生》,郑芙蓉译,法律出版社2012年版。的功能,另一方面也需要对私有财产权施加限制,而且这些限制是私有财产权人必须承受的。在宪法与部门法之间,除了强调宪法规范对部门法的控制外,同时还要吸收部门法规范所反映的社会现实以丰富宪法内涵。如果我们将目光投向财产权相关的法律规范,就会发现部门法规范已依据宪法基本国策方针条款对国家任务进行了较为全面的规定。

立法者不得作出损害私有财产权本质内容的非征收性限制,即不能剥夺财产权人基于财产的享有和使用而获得的合乎尊严地生存与发展的权利。在各种不同类型的财产中,越接近于这一内核的财产受到宪法的保障密度越高,其抽象的重要性就越强,〔15〕何永红:《基本权利的宪法审查 以审查基准及其类型化为焦点》,法律出版社2009年版,第47页。在作比例原则的衡量时,就越有可能得到保护,公共利益对于私人财产权并不享有绝对的优先地位。事实上,越注重财产与人的生存与人格尊严的关联,对财产的社会关联性便越重视,单纯的经济利益受到限制的可能性越大,私人财产权反而能够获得宪法保障的坚固根基;越注重个人的财产自由,通过自由化的市场竞争追求经济利益的最大化,则越倾向于忽视经济上弱势群体或与人格密切关联但价值较小的重要财产利益,作为市场失灵的矫正,各种限制财产权的社会性、经济性规制最终也会出现。

(二)采矿权的社会关联性

采矿权是一项具有较强社会关联性和社会功能的重要财产权,区别于主要体现个人自由的财产,势必会受到更多法律规制,立法对实现采矿权的社会功能与减少负外部性两项存在张力的目的间的衡量和处置也会随社会情势变更而不断变动,在矿产资源领域,“财产不会孤立存在”。〔16〕Joseph L., “Sax, Taking, Private Property, and Public Rights”, 81 Yale Law Journal. 152(1971).在我国,一直以来,矿业都承载着重要的社会功能:对社会而言,提供矿产品;对企业而言,实现赢利。但在计划经济体制下,按照“高级赢利”的理论,利润向下游产业转移,矿业本身的经济目标大大淡化。在工业化起步时,还需以矿产品换取外汇;通过矿产品低价和矿业高税收提供资本积累。1994年税制改革后,矿业税负还全面加重。此外,矿业还具有创造就业机会、通过矿业城市的建立促进城市化的功能。〔17〕参见张文驹主编:《中国矿产资源与可持续发展》,科学出版社2007年版,第6-7页。

然而,采矿活动会使矿产资源产生消耗,并需要排他性地管领或控制作为资源开发载体的水域和土地及地下空间;在采矿的过程中会对地面和地基产生机械性破坏,还会排出矸石、尾矿、废气和废水等,对环境、水文、地质构造等产生影响,出现自然与人文环境的破坏、地下水消耗和污染等后果,甚至引发地质灾害;采矿的作业人员的生命、健康面临安全事故和职业病害的高风险。同时,鉴于矿产品资源品种的繁杂,且开采方法与价值存在差异,不同种类矿产资源及不同赋存条件下的同种矿产资源都会呈现社会关联性上的差异,因此也会受到立法者区别对待。

(三)限制采矿权的宪法规范依据

2004年私有财产权入宪之后,财产权受到哪些限制,对采矿权限制有特别关联的宪法规范依据有哪些,需要以宪法文本为依据作系统考察。在对采矿权非征收性限制作合宪性分析时,尤其是对采矿权非征收性限制措施的目的正当性论证,以及合比例性的衡量中必须根据具体关涉情形考虑到这些宪法条款的依据。

我国《宪法》第13条作为私有财产权保障的核心条款,由3款内容构成。与有着清晰的不可侵犯条款、限制条款、征用补偿条款三重结构的德国《基本法》及日本宪法相似的是,财产权条款都设有3款内容,其中《宪法》第13条第1款作为不可侵犯条款,第3款作为征用补偿条款,其意义和功能已得到学界共识,〔18〕参见林来梵:《论私人财产权的宪法保障》,载《法学》1999年第3期。不同之处在于该条第2款,其表达为“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权”,对于此款是否属限制条款,我国《宪法》是否有财产权社会义务的规范依据,以及我国《宪法》是否认可财产权社会义务,这三个有联系但彼此区别的问题,学者们给出了不同的解释方案。

第一种解释方案:第2款不是限制条款,应通过修宪方式增设财产社会义务的规范依据。认为我国宪法财产权条款(13条)采用不完善的“保障+剥夺”二层结构,应增加一款,即“财产权的内容与限制由法律规定。财产权负有义务。财产权之行使不得损害公共利益。”通过修正变为三层结构。〔19〕参见房绍坤、王洪平:《从财产权保障视角论我国的宪法财产权条款》,载《法律科学》2011年第2期。

第二种解释方案:第1款与第2款一起相当于德国《基本法》财产权条款第1款。虽然没有明文规定财产的社会义务,但财产的义务,并不以宪法上的实证化为前提,在我国宪法中,财产仍然是承担义务的。中德宪法在财产的社会义务问题上并没有本质的差异。〔20〕参见谢立斌:《宪法解释》,中国政法大学出版社2014年版,第56-59页。

第三种解释方案:综合宪法上的社会主义原则(第1条第2款)、社会权条款以及第51条对基本权利的概括性限制规定,可以构成讨论财产权的社会义务的规范基础,对于现实中出现的无补偿的财产权单纯限制的制度,也应当以这些条款作为合宪性分析的规范依据。〔21〕参见张翔:《财产权的社会义务》,载《中国社会科学》2012年第9期。

笔者赞同体系性解释的方案,将第13条第2款作为财产权的社会义务的规范基础。在第13条第2款的解释上,如果持财产权“内在限制”的观点,则“依照法律规定保护”亦可解释为财产权的制度性保障,其中蕴含财产权内容形成与对财产权必要的限制,以及对财产权限制的法律保留;如果持财产权“外在限制”〔22〕关于基本权利“内在限制”与“外在限制”的评介,参见[日]芦部信喜原著,高桥和之增订:《宪法》,林来梵、凌维慈等译,北京大学出版社2006年版,第203页。的观点,则亦可能推出对财产权限制的法律保留,当然,由法律具体化的财产权社会义务仍应接受合宪性审查。

此外,对采矿权限制有特别关联的还包括总纲中国家经济发展及资源配置条款,环境保护与资源合理利用条款,历史文化古迹保护条款、公共财产保护条款等。依据条款的位置、用语及行为模式的抽象程度可判断为不同的规范性质,除了均可以作为宪法解释之依据和参照外,在拘束效力和保障密度上存在方针条款和立法委托条款的差异。

表1中,方针条款仅表明立宪者希望达致的目标和期待,只在拘束国家整体发展的基本方向与行动方针,立法者可以依据此精神自主决定采取何种手段提供多大程度的保障,行政机关也是如此,不能凭借这一宪法规范控诉立法和行政不作为,且不确定法律概念的使用更使规范的弹性和调整范围扩大。第12条第2款,第9条第2款后句中有具体行为模式的规则,可以认定为课予立法机关立法义务的依据,立法机关应当制定禁止任何组织和个人侵占或破坏公共财产包括国家及集体所有的自然资源的法律规范,并由行政、司法机关执行,否则即违反了宪法规定的保护义务。〔23〕关于宪法中环境与自然资源保护条款的拘束性范围及其对矿产资源安全的影响,参见宦吉娥:《宪法保障矿产资源安全之规范供给与缺失研究》,载《法学评论》2013年第6期。

表1 采矿权相关总纲条款的内容与拘束性适用范围

三、法律中采矿权非征收性限制的规范内容

由此可见,在法律中对采矿权作出限制性规定是宪法所允许或要求的。接下来要厘清的问题是:我国法律对采矿权作出了哪些非征收性限制,其限制内容、理由、方式及强度如何,是否设置了损失补偿。

(一)采矿权征收与非征收性限制

对财产权限制与征收的区分,大致存在“扩张的征收”和“二分法”的两种不同方案。就前者而言,美国1922年“宾夕法尼亚煤炭公司案”是与采矿权相关的影响深远的重要案例。〔24〕Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260US 393(1922).该案中《科勒法》(Kohler Act)禁止任何给表层所有者造成损害的采矿行为,美国联邦最高法院将该制定法视为对采矿公司利益的征收,霍姆斯大法官提出了著名的判断规制性征收的价值减少规则,〔25〕Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260US 393,413(1922).提出当规制走得太远,就会构成征收,应当给予补偿。在德国,联邦最高法院和联邦宪法法院也通过严重程度、特别牺牲、可承受度或者类似门槛的设定,逐步扩展征收的范围。〔26〕参见[德]罗尔夫•施托贝尔:《经济宪法与经济行政法》,谢立斌译,商务印书馆2008年版,第202页。

“二分法”的分离方案由德国联邦宪法法院系列判决建立发展。在此方案下“征收”的概念被缩小,开启“财产权限制”之适用空间。〔27〕参见黄锦堂:《财产权保障与水源保护区之管理:德国法的比较》,载《台大法学论丛》,2008年第37卷第3期,第1-46页。著名的水沙判决明确宣示财产权限制与征收的分离。在该案中,联邦宪法法院认为,《基本法》第14条第1项第2句之内容与界限限定,并不会因为侵害强度逾越一个特定门槛,就转换成为《基本法》第14条第3项第1句意义下的征收;财产内容限制规定与立法及行政征收各自系属独立的机制。〔28〕BVerfGE58,300ff. 曾文远翻译,对此特别感谢。在“义务提交出版样品案”裁判中,联邦宪法法院在无补偿之财产权限制与补偿征收二分法之外,另外发展出“应予补偿之财产权限制”。〔29〕参见黄锦堂:《财产权保障与水源保护区之管理:德国法的比较》,载《台大法学论丛》,2008年第37卷第3期,第1-46页。关于“应予公平补偿的内容限制”案例与学理的评述,还可参见[德]毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第675-678页。我国台湾地区学者较早时就对“不须”与“须”补偿的财产限制规定类型做了归纳,其中“不须”补偿的包括基于社会秩序维护所颁布措施以及警察法、建筑管理法、生态环保与古迹保存、地方政府“法定先买权”实施之相关规定四类,“须”补偿的包括于私人土地上架设高压电线、兴建地铁,于私人土地下采矿禁止之损失三类,指出判定财产权限制是否需要补偿的基准须与时俱进,作为财产权“社会化”的具体表征具有“从严”之势。〔30〕参见陈明燦:《财产权保障、土地使用限制与损失补偿》,台湾翰芦图书出版有限公司2001年版,第19页。

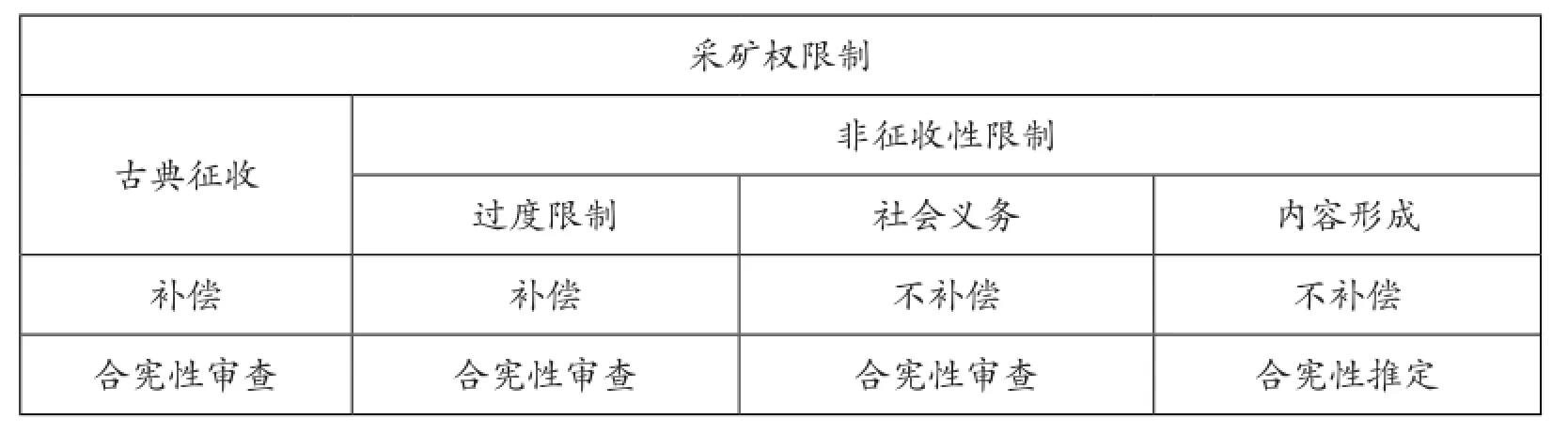

上述两种方案中,对财产权的限制都受到合宪性审查,只是“扩张的征收”方案的难点在于如何区分社会约束与征收,分离方案的难点在于何时应当补偿。我国《宪法》第13条第3款规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”,其狭窄的字面含义无法涵摄不予补偿的单纯限制。对宪法上的征收和征用仅作剥夺或转移所有权或使用权严格理解,对财产权课以诸多公法上的义务并未作为征收对待,且通常并不附带补偿。为了维持整个法律体系的安定性,同时更有效保障公民财产权利,笔者尝试借鉴“二分法”的分离方案,对采矿权限作出表2所示的初步划分。

表2 采矿权限制的体系

(二)法律对采矿权非征收性限制的规范架构

采矿权的法律限制是由《物权法》和《矿产资源法》中多重“转介条款”为沟通而建立起的动态规范群。

《物权法》规定采矿权为用益物权,使采矿权作为民事财产权受到保护,具备民法用益物权的各项权能。同时在第118条和第123条分别对采矿权权能、取得设置了“依法”的限定,在第120条第1款规定:用益物权人行使权利,应当遵守法律有关保护和合理开发利用资源的规定。其第118条和第123条中的“法”不限于《民法通则》、《物权法》等民事法律,至少还应包括对采矿权设置加以规定的《矿产资源法》等自然资源相关的特别法。其第120条第1款作为“转介条款”,将“有关保护和合理开发利用资源”的法律规定引入到民法秩序中来,从而“转介”公法行为规范成为物权权能的“限制”,〔31〕参见苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第335页。即意味着采矿权的行使应受到公法中关于保护和合理开发利用资源规范的约束。

《矿产资源法》实际上是一部框架性的矿业管理法,并不是财产法或者资源保护法,其对采矿权从行政管理的角度做了诸多限制性规定。《矿产资源法》第32条规定:开采矿产资源,必须遵守有关环境保护的法律规定。通过这一“转介条款”,将环境保护相关法规引入矿产资源管理秩序中;同时在第31条中又引入了“国家劳动安全卫生规定”。《矿产资源法》在转介时,具体规范层次所指似乎并不一致,对于劳动安全,用语是“规定”,对于环境保护,用语则是“法律”,这是立法者的有意决定,还是立法技术与经验不足导致的疏漏,还有待考察。

“法”、“法律有关保护和合理开发利用资源的规定”、“有关环境保护的法律规定”、“国家劳动安全卫生规定”都没有提供明确的条款指示,因不确定性和模糊性,可能带来法律解释和适用的困难,在实践中也容易被忽视或滥用。这些经由表面引致而粗放地拼合在一起的规范,仅能构成一个动态的规范群。由于这些规范来自于不同历史时期颁布的法律,不同的法律又有着不同的立法诉求和价值取向,还进行着显性或隐性的变迁,因此这一动态规范群的体系化尚需极大的努力方可达成。

(三)限制的理由、内容、方式与补偿

与矿产资源开采相关的法律条文众多,〔32〕参见宦吉娥、李晓玉:《我国保障矿产资源安全的法律供给现状研究》,载《安全与环境工程》2010年第5期。其相关的条款数量不少,本文拟采用三个步骤识别出非征收性限制条款。

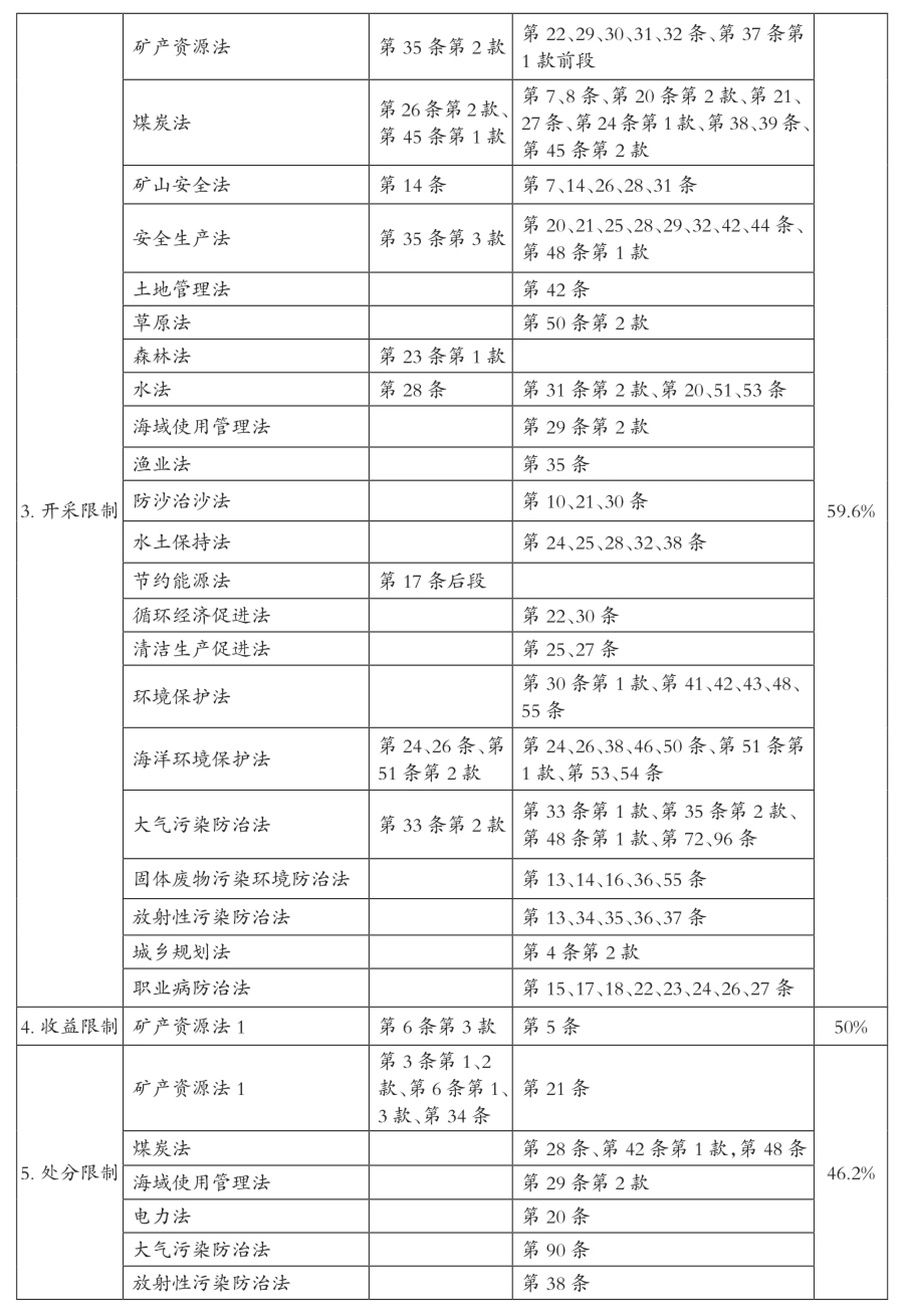

第一,排除采矿权征收限制条款。例如,《矿产资源法》在第36条有集体矿山企业“关闭”、“联合经营”的规定。它是1986年《矿产资源法》的原有条款,带有浓厚的计划经济色彩,并不具有征收补偿条款的权利保障意义。其中“关闭”的情形构成对集体矿山企业采矿权或财产权(在未获得合法采矿权的情形下)的征收;“到指定其他地点开采”,可以作为征收及部分实物补偿;“联合经营”是对集体矿山企业采矿权或财产权排他性的限制,或者实际上产生前两种情形的结果。这些就不在本文讨论的非征收性限制之列。第二,排除矿业规制条款。矿业规制中的行业准入、企业设立、竞争、经营等环节的各种管制及企业税收等,不在本文讨论范围。第三,不预先在规范层面抽象区分采矿权内容形成、社会义务和过度限制。鉴于采矿权内容形成有限制性因素,而社会义务与过度限制之间的区分均需要在个案加以判断,所以作为非征收性限制一并列出。据此,共有37部法律有采矿权的非征收性限制条款,〔33〕本文所选取的法律文本均为最新颁布或修订的文本,截止于2015年11月1日,均为现行有效文本。详见表3。

表3 采矿权非征收性限制内容与法律条款〔34〕 罚则设置比例是指在该类限制中设置了罚则的条、款在条款总数中的百分比。其中款仅指单列出来的款,记作1条,含在完整法条中的款不另计,该法条整体计作一条。比例越高则整体上反映立法者对该类限制所要达至的目的越重视,对采矿权的规制则越趋向于严格,但具体的限制程度则要考量行为模式与惩罚手段的对应关系,惩罚手段的类别。本表中只有在本法中设置责任条款或者明确指示适用其他法律的罚则才被认定为设置了罚则。

矿产资源法 第35条第2款 第22、29、30、31、32条、第37条第1款前段煤炭法 第26条第2款、第45条第1款第7、8条、第20条第2款、第21、27条、第24条第1款、第38、39条、第45条第2款矿山安全法 第14条 第7、14、26、28、31条安全生产法 第35条第3款 第20、21、25、28、29、32、42、44条、第48条第1款土地管理法 第42条草原法 第50条第2款森林法 第23条第1款水法 第28条 第31条第2款、第20、51、53条海域使用管理法 第29条第2款渔业法 第35条防沙治沙法 第10、21、30条水土保持法 第24、25、28、32、38条节约能源法 第17条后段循环经济促进法 第22、30条清洁生产促进法 第25、27条环境保护法 第30条第1款、第41、42、43、48、55条海洋环境保护法 第24、26条、第51条第2款3.开采限制59.6%第24、26、38、46、50条、第51条第1款、第53、54条大气污染防治法 第33条第2款 第33条第1款、第35条第2款、第48条第1款、第72、96条固体废物污染环境防治法 第13、14、16、36、55条放射性污染防治法 第13、34、35、36、37条城乡规划法 第4条第2款职业病防治法 第15、17、18、22、23、24、26、27条4.收益限制矿产资源法1 第6条第3款 第5条 50%矿产资源法1第3条第1、2款、第6条第1、3款、第34条第21条煤炭法 第28条、第42条第1款,第48条海域使用管理法 第29条第2款电力法 第20条大气污染防治法 第90条放射性污染防治法 第38条5.处分限制46.2%

这些条款可大致分为以下五类:第一,综合性限制。包括合理开采和综合利用的要求,规划及产业政策要求。第二,对占有权能的限制,主要是指对矿区,包括地面、水域、地下空间管领和控制的限制,其中包括对矿业用地排他性使用的限制。第三,对使用权能的限制,包括对开采的矿种,三率、顺序、方法、工艺、设备、设施(包括劳动保护、安全防范及污染防治等设施)及期限,矿产品产量、质量等的限制。第四,对收益权能的限制,包括收益取得和国家基于产业政策对价格的控制,以及课征有偿取得费用、资源补偿费、资源税等。第五,对处分权能的限制,包括转让、矿产品销售的限制以及闭矿的限制。关于上述限制的损失补偿,法律都没有规定,仅在《城乡规划法》第50条,《航空法》第59条提及补偿。法律采用原则性规定、禁止性条款、义务性条款及法律责任条款等形式对非征收性限制加以规定。鉴于原则性条款通常都由法律规范加以贯彻,所以在探讨限制内容时,本文以禁止性和义务性条款为关切。禁止性规范既可能针对开采行为(包括开采设施修建、污染物排放与处置行为),如禁止在一定区域内,或者禁止使用某种的方法、工艺或设备,或者禁止对某特定矿种或矿体某一部分进行开采;也可能针对处分行为或受益的获取,如禁止将采矿权“倒卖牟利”。义务性规范则课以采矿权人必须做出某种积极行为的义务,其目的主要在于将采矿行为的生态环境破坏、资源消耗及人身损害等负外部性影响内化,以及信息公开,〔35〕在德国,此种信息义务被认为是传统社会义务以外的新的社会义务,除此以外还包括生态义务、民主义务、文化义务等。本文均将其视为财产权的非征收性限制,未严格作此细致区分。参见[德]罗尔夫•施托贝尔:《经济宪法与经济行政法》,谢立斌译,商务印书馆2008年版,第200页。其典型者如资源补偿费的缴纳义务及污染物排放信息公开义务。

法律采用规范形式的不同,会影响法益减损的计算方法,间接影响到限制程度。比如禁止性规范中对保安煤柱禁止开采的规定,会导致可采储量的减少,使采矿权的财产利益减少,而法律及其配套法规中对保安煤柱的留设方式及宽度等的规定,便会决定法益减损的具体价值,这种减损往往较为固定且易于核算。义务性规范则多会增加采矿权人的成本,具有叠加性、持续性、变动性,通常不易核算,比如采矿权人必须持续支付排污成本、治理成本,与此同时要实施开采活动还必须同时支付劳动保护、安全防护、税费等多项费用,且具体数额会随国家标准、产业政策、开采规模、技术水平、市场行情等变动。此外,法律也采用激励性措施对矿产资源开发产生影响,并不构成财产权限制,但如果法律变动,导致财政补贴、税收优惠、政府采购规模、价格等减少或降低,可能会令矿业权人产生其财产权保障的诉求,〔36〕新能源领域已发生的案例如德国联邦宪法法院2009年作出的《再生能源法》判决(BVerfGE122,374),该案中《再生能源法》2008年修正后,宪法诉愿人应得补贴减少,已运转的生物质能电厂无法生存,便以基本法第14条第1项基本权遭到侵害,并以基本法第12条第1项基本权当做备位理由,提出针对该修正法第19条第1项的假处分申请。详见“司法院”大法官书记处:《德国联邦宪法法院裁判选辑(十五)》,“司法院”2014年版,第39-55页。在立法中应引起重视。

在本文所整理的条款中,法律责任条款与义务性、禁止性条款并非一一对应,有些禁止性、义务性条款缺少法律责任条款,有些则援引其他法律中的罚则,法律责任条款的设置能反映出法律对采矿权限制的态度,欠缺法律责任条款的禁止性条款、义务性条款对采矿权的限制程度较弱,仅就财产权而言,行政法律责任中以停业、关闭、吊销采矿权证为最重,刑事法律责任则以没收财产为最重。

四、法律中采矿权非征收性限制的合宪性分析

上文梳理显示,采矿权被法律施加了较为宽泛的外在限制,对其进行合宪性判断也就有了必要性。对采矿权限制的合宪性判断也应遵循财产权限制的合宪性审查标准,应当符合“比例原则”与“本质内容保障”的要求。〔37〕参见张翔:《财产权的社会义务》,载《中国社会科学》2012年第9期。具体而言,立法为了一定的具有正当性的目的考量,对采矿权施加的非征收性限制必须是达成立法目的的必要手段,且采矿权人的损失与立法所欲达成的目的应成比例。即便如此,法律对采矿权的限制也不能导致采矿权人基于采矿权而享有的核心利益的丧失。立法者在应当保护的财产利益和公共利益之间的权衡,必须采取措施避免财产权人承受过分的负担。

本文中梳理出的采矿权非征收性限制条款反映出立法者以社会义务界定采矿权界限的意图,几乎未考虑补偿的问题。基于民主正当性的考虑,对立法者所享有的“形成空间”应当尊重,只是“形成空间”还存在大小的分别,重要影响因素除了采矿权的社会关联强度外,还关涉宪法对财产权保障的程度,以及宪法中体现国家任务与目标相关条款的规范密度,需要做以宪法规范为承载的国家、公共、个人利益的复杂与艰难衡量。在采矿权领域,采矿权社会关联强度必须结合具体的矿种资源特征与赋存条件、开发方式和环境来判定,而矿产资源种类繁多,同种资源赋存条件也会存在差异,开发方式和环境也因时因地而不同,本文无法对各种矿产资源逐一研判,然后再在此基础上将所有法律中采矿权的非征收性限制区分为不合宪的侵害,须补偿的过度限制、不须补偿的社会义务与内容形成。本文仅尝试从矿产资源开采活动外部影响和立法介入目的关联的视角对采矿权非征收性限制措施进行类型划分,对不同类型下采矿权非征收性限制的合宪审查基准和补偿的可能性的差异做一个粗略而初步的探讨。

采矿权的行使会因与其他资源开发及利用者存在邻接或重叠的资源载体,或者竞争使用同一资源而发生关联(关联情形一),也会因公民参与开采活动或生活工作的区域临近开采区域而发生关联(关联情形二)。当出现矛盾冲突的时候,国家或者居于中立裁判者的角色做事后的裁决,或者为了避免矛盾冲突的出现对资源进行事先的配置,对开采活动施以外部强加的规则和管制,划定采矿权的边界,法律对采矿权的非征收性限制便是国家基于后一种角色而作出的。在两种不同的关联情形中,国家介入的目的存在差异。在“关联情形一”中,国家可能为了自己的利益而限制采矿权,在“关联情形二”中,国家则是居中解决基本权利的冲突,立法基于不同的角色和目的限制的合宪性怀疑程度与补偿必要性的差异,有必要分别探讨。

第一类是为解决资源载体与资源竞争性使用下公共财产体制与私有财产体制的冲突而采取的限制措施。土地、水域和海域是采矿活动的资源载体,又均具有多用途性,这些用途又经常是竞争性的。在发生冲突时,如果权利主体均是私主体,此时便可通过协商或侵权机制处理。但如果介入了公共财产制,便需要立法或司法对公共财产制所代表的公共利益与采矿权人利益的进行衡量。事实上,我国法律中对采矿权的非征收性限制很多都是在这种情况下作出的。

立法者的限制分为避免损害的消极目的限制和追求利益的积极目的限制。积极目的限制涉及复杂的矿产资源国家所有、国有矿山企业等问题,国家有追逐自身利益最大化的动机,且被各层级国家机构把持,往往会产生侵害宪法基本权利的后果,应当严格审查国家行为的目的是否真正为了公共利益。宪法保护财产权最关键的环节不是与公共财产“一体保护”,而是防止公共财产过度扩张。〔38〕李累:《论宪法上的财产权——根据人在社会中的自治地位所作的解说》,载《法制与社会发展》2004年第4期。

而关于消极目的的限制,本文以资源载体的竞争性使用下法律对采矿权人对矿区占有使用的限制为例进行分析。立法者已经对采矿权人对矿区占有使用的利益与该区域存在的公共财产所代表的公共利益作了如下权衡,详见表4:

表4 《矿产资源法》以外其他法律关于矿区占用及采矿作业的限制

对于上述衡量,总体上体现出为了国家所有的自然资源的保护和公共设施的安全,立法倾向于限制采矿权,且采矿权人对于上述区域的避让或支付保护措施的负担被认为是应当承受的免于补偿的社会义务,实践中也被接受。但如果从宪法财产权保障的角度审查,法律中的诸多规定,尚存在可检视之处。这些区域是否一定与公共利益相联系,尤其在法律使用“一定距离”或将范围设置权限授权给行政机关的情形。即使承认公共利益的存在,对采矿权人的限制是否必需,是否成比例,还需要在具体情境下进行分析衡量。需要考虑具体矿种,开采方式对土地、地下空间或水域及其设施的影响等多种因素。法律的规定颇显粗疏,由此可能导致对采矿权的不当限制。此外,还须注意的是,法律限制规定彼此间存在冲突,《矿产资源法》第20条第1项规定 “港口、机场、国防工程设施圈定地区以内”,“非经国务院授权的有关主管部门同意,不得在下列地区开采矿产资源”,这与相关法律中对于港口、机场、军事禁区禁止采矿的规定产生矛盾,由此增加了采矿权人受到限制的不确定性和风险,应当在宪法至上的国家法制统一条款约束下,通过合宪的法律解释、违宪审查或修订加以弥补。〔39〕参见宦吉娥:《宪法保障矿产资源安全之规范供给与缺失研究》,载《法学评论》2013年第6期。

第二类是为解决采矿权开发导致的基本权利冲突而采取的限制措施。通过开采活动得到矿产品是采矿权人权利实现的关键环节,然而鉴于矿业的特殊性,完全听任采矿权人自由实现财产权利的过程,同时也可能是采矿作业人员生命与健康权利受到损害的过程,是公众获得清洁的水源、无害环境的权利被剥夺的过程,是依赖自然资源获取最基本的生存保障或自由发展的经济权利被剥夺或限制的过程。这里存在财产权与公众的生命健康权、环境权(私益)、生存权、职业自由等基本权利的冲突,其产生的主要原因在于基于采矿权的矿产资源开采活动具有外部性。在我国,社会主义原则下,国家有维护社会正义、提供生存保障、增进公众福利等义务,这些义务被宪法具体化为(且不限于)促进生产力发展、劳动保护、环境保护、社会保障等多项国家任务,作为中立的裁判者,国家必须介入上述基本权利冲突之中,其结果往往是采矿权受到限制。

对于采矿活动外部性所带来的侵害结果的限制,具有极强的正当性,易于得到合宪性认定。《矿山安全法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律中旨在保护健康权与生命权而对采矿权人施加的安全生产及劳动保护方面的限制即属于此类。在生态环境日益受到重视的背景下,清洁健康的环境已逐渐内化为符合人类尊严的生存条件的构成部分,环境权益日益受到重视,财产负有环境义务也日益得到认可。〔40〕参见[德]罗尔夫•施托贝尔:《经济宪法与经济行政法》,谢立斌译,商务印书馆2008年版,第200页。我国法律也对采矿权开采及闭矿环节课以环境与资源保护的义务。问题在于采矿权本身还具有为经济发展提供物质基础的社会功能,实践中对采矿权基于生态保护的严厉限制,特别是运动式的动辄关闭停产的模式,对矿产资源的供给安全产生一定负面影响,甚至严重到剥夺了采矿权人基于采矿权而享有的核心利益的情形,此时有违宪法保障财产权的意旨,且无助于国家任务的实现。此类限制往往面临现实而艰难的利益衡量,按照功能适当的原则,立法的形成自由应当被尊重,同时个案中比例原则的精致权衡能够为问题的解决提供助益,以争取到对采矿权在生态环境承载限度内给予充分保障。

五、余论

法律对采矿权的非征收性限制只是采矿权所实际承受限制的“冰山一角”,事实上,公权力对采矿权的多种多样限制还存在于法律之外的数量巨大的行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、规范性文件之中。正是这些法规范性文件在矿政实践中发挥着实质性的调整功能,形成矿产资源国家公权力的锋刃,因应着社会需求的变化和各种(部门、地方、垄断主体等)利益主体的需求,以敏感而任性的手法形塑着受宪法财产权保障的采矿权,却无法有效承担采矿权权利内容形成与限制的规范功能,亟需从宪法财产权保障的层面加以检视。本文仅针对法律中的限制作了初步探讨,期待更多学界同仁对自然资源权利内容与边界,及自然资源公权力的合宪性控制问题的关注,为我国尚显薄弱又亟待完善的资源部门法借助宪法垂直整合功能的发挥而实现体系化提供智识支持。

(责任编辑:陈越峰)

* 宦吉娥,中国地质大学(武汉)公共管理学院法学系副教授,法学博士;国土资源部法律评价工程重点实验室研究员。本文受教育部青年骨干教师国内访学计划资助。本文系国土资源部法律评价工程重点实验室开放基金“《矿产资源法》中授权立法条款研究”(项目号G1323521481),及国土资源部不动产登记中心外协项目“油气矿地与矿业权设置研究”(项目号2015176073),教育部人文社会科学研究一般项目“财产法中的基本权利问题研究” (项目号11YJC820170)的阶段性研究成果。感谢中国人民大学法学院提供研究帮助,感谢张翔教授、王贵松副教授、涂四益副教授、成协中副研究员、丁晓东博士、黄明涛博士等师友给予宝贵意见。