丧失生存机会侵权中比例责任之适用

杨垠红

丧失生存机会侵权中比例责任之适用

杨垠红*

目次

一、问题的提出:由现实纠纷引发的思考

二、丧失生存机会侵权中两种解决路径之比较阐析

三、我国在丧失生存机会侵权中确立比例责任之正当性

四、比例责任在丧失生存机会侵权中的具体适用

在医疗机构导致患者生存机会丧失的纠纷中,传统全有或全无因果关系规则的适用会导致不公平的结果。基于因果关系的比例责任可消除对传统全有或全无规则的诟病,克服机会丧失原则的弊端,实现因果关系理论与责任承担理论的有机联系,成为一种崭新的破解难题的路径。比例责任的运用既可为患者提供公平的救济,亦仅向医疗机构课加适度的责任,且与我国司法实践的做法相通。它是应对丧失生存机会侵权纠纷的有力武器,有助于缓解医患之间的紧张关系。

丧失生存机会比例责任比例因果关系侵权责任

一、问题的提出:由现实纠纷引发的思考

近年来,我国司法实践中存在不少丧失生存机会的医疗损害赔偿纠纷,即由于医疗机构的过失行为(如漏诊、错诊、误诊)而导致患者延误了最佳的治疗时机,引发进一步的人身损害甚至死亡的后果,患者或其家属要求医疗机构赔偿而医疗机构拒赔的纠纷。〔1〕仅通过中国裁判文书网查找,2012-2015年与丧失生存机会相关、有较大影响的医疗纠纷判决有17起。此类侵权不同于一般侵权,有其独特性,即医生的过失行为与患者自身的疾病共同造成了患者的最后损害后果。医生的过失行为不是导致患者死亡的直接原因,它只是使患者失去了最佳的治愈机会,从而在原有疾病的基础上加剧了结果的恶化。在某些情形下,即使医疗机构不存在诊断或治疗过失,患者亦难逃人身损害甚至是死亡的噩运。此时,医疗机构常利用医疗损害因果关系的复杂性,以患者的最终损害后果是由其自身疾病原因造成,而拒绝承担责任,导致患者或其家属不能获得救济。

上述现象发生的原因在于,传统因果关系理论,仅对因果关系是否存在作出判断,而不论及因果关系是否“可能”存在。这一传统理论适用于仅有“一定比例”生存机会问题的医疗纠纷,便暴露出其严重的弊端与应对问题的无奈。在传统因果关系下,患者通常只能通过证明医疗机构的过失更可能导致最后的结果来获得赔偿。如果患者有51%的生存机会,医疗机构的过失诊断或治疗致使这一机会减少或丧失,患者因此遭受的所有(full)损失将获得赔偿。然而,只要在医疗机构的过失行为之前,患者的生存机会少于平均数,从逻辑上说,患者不可能证明医疗机构的过失行为是其死亡的必然原因,因而无法得到救济。于是当患者的生存机会低于50%时,无论医疗机构的过失是多么的罪大恶极,患者都难以从医疗机构那里获得任何救济。〔2〕Marc A. Franklin, Robert L. Rabin & Michael D. Green, Tort Law and Alternatives, Cases and Materials (9th), Foundation Press, 2011, pp. 357- 358.传统的“全有或全无”规则(all or nothing rule)的适用结果,〔3〕“全有或全无”规则即认定构成侵权时赔偿全部损害,认定不构成侵权时则不赔偿,二者必居其一。参见叶金强:《论侵权损害赔偿范围的确定》,载《中外法学》2012年第1期。一方面可能使医疗机构承担超过其过失范围的责任,另一方面可能放纵了医师的过错行为,“无法提供恰当的动因以保证患者所获得的治疗与照顾的水平不低于这一领域专家通常应有的注意与谨慎标准,不能保证因丧失处于更好境地的机会而遭受了实际损害的受害人获得公平的赔偿,”〔4〕Marc A. Franklin, Robert L. Rabin & Michael D. Green, Tort Law and Alternatives, Cases and Materials (9th), Foundation Press, 2011, p.358.从而影响了侵权法威慑力与填补损害功能的正常发挥,造成了不公正的结果,埋藏了可能破坏社会生活稳定的导火索。〔5〕2015年3月第三周内连续发生了三起医院暴力事件,即广州ICU医生被殴重伤、浙江温岭发生杀医血案、北京120急救车组在救护过程中被殴打。可见,医患矛盾的升级引致了不少医院暴力事件,从而影响了社会生活秩序的稳定。为此,域外学者提出了机会丧失理论(“lost chance” doctrine)和基于因果关系的比例责任(causal proportional liability)(以下简称比例责任)以解决此类难题。

二、丧失生存机会侵权中两种解决路径之比较阐析

(一)机会丧失理论之阐释

美国著名的法学教授Joseph King是机会丧失理论的积极倡导者,他主张将“机会丧失”本身作为损害进行赔偿,〔6〕Joseph H. King, “Causation, Valuation and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences”, 90(6) Yale Law Journal 1353, 1373 (1981).此等赔偿是就获得更好结果的可能性机会减少而给予的赔偿。〔7〕Joseph H. King, “Reduction of Likelihood Reformulation and Other Retrofitting of the Loss-of-a-Chance Doctrine”, 28 University of Memphis Law Review 491, 492 (1998).在确定赔偿数额时,King教授认为,“盖既存条件业已减低被告所侵害之利益的价值,被告行为已非全部损害的原因。被告之责任范围,应与其行为导致既存条件继续发展、恶化或加速损害发生的程度相当。”〔8〕陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第179页。因此,在机会丧失理论看来,患者自身的生存机会是有价值的,从而将患者机会丧失本身认定为损害,患者可以直接基于机会的丧失请求损害赔偿。此时,患者只需证明机会的丧失与医疗机构的过失行为之间存在因果关系即可。如果患者能够举证证明被告过失地剥夺了他(她)一次生存机会或一次重要的生存机会,则被告应对其过失毁损的生存机会之价值承担赔偿责任。〔9〕Dan B. Dobbs, The Law of Torts, West Group, 2000, p.436.可见,机会损失理论转换了损害的概念,但在因果关系规则上仍适用传统“全有或全无”因果关系规则,即以优势证据规则或高度盖然性规则来判断因果关系的有无。于赔偿后果上,一旦因果关系成立,医疗机构则须承担存活机会丧失的全部赔偿责任。该原则以机会丧失本身为损害,为患者提供了一定程度的救济。

(二)比例责任之阐释

侵权赔偿中占主导地位的“全有或全无”原则不能满足“公平地分配人类损害的费用和风险”的基本目的,故而比例责任被提出,〔10〕See Joseph H. King, “Causation, Valuation and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences”, 90(6) Yale Law Journal 1353, 1365-1366(1981).并在丧失生存机会侵权案件中予以适用。比例责任是指依据被告的侵权行为已造成原告的全部(或部分)损害或者未来将会造成损害的因果关系的可能性,就原告遭受的全部(或部分)损害或者可能遭受的损害,向被告课加的侵权责任。〔11〕See Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p. 2.比例责任的可能性适用范围包括四种大类型九种子类型,其中一种子类型即为丧失机会类型。〔12〕比例责任可能适用的情形可具体参见Michael D. Green、杨垠红:《论比例责任》,载金福海主编:《侵权法的比较与发展》,北京大学出版社2013年版,第155-188页。将比例责任应用于生存机会丧失的医疗侵权中,“因原告依据专家证言,只能证明被告不法行为,引起某种比例之存活机会丧失,而非全部存活机会丧失,因而不能依据传统理论,在原告无法举证优势证据下,判决原告全部败诉。亦即,无论被害人丧失之存活机会多寡,被告行为既已引起被害人损失,即应相应于被告行为对于损害原因力的比例,认定比例上的因果关系,而成立被告的比例责任”。〔13〕陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第197页。比例责任的适用提出了比例因果关系理论。该理论探求的是行为或其他因素与损害结果之间的因果关系可能性之比例。故以此为前提的比例责任并不关注因果关系是否存在,当事人只需证明因果关系可能性的大小,“侵权人则应根据其侵害行为作为受害人损害的事实原因之可能性比例,分担相应的责任”。〔14〕Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p. 2.

比例因果关系理论有别于疫学因果关系理论。役学是以科学的方法分析疾病的发生原因以及发展经过,在此基础上找出各现象间的关联性,通过新的经验法则对因果关系进行判断。因而根据疫学因果关系论,认为某个因素与基于它的疾病之间的关系,即使从医学、药理学等观点不能符合法则的证明,但是,根据统计的大量观察方法,肯定其间存在高度的盖然性时,就可以肯定因果关系。〔15〕[日]大塚仁:《刑法概说(总论)》,冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第167、168页。虽然疫学因果关系理论与比例因果关系理论均是为了救济受害人而基于科学方法、统计学概率,弥补了传统因果关系认定的缺陷,但两者亦有不同:疫学因果关系所要解决的并非是相当性问题,而是原因与结果之间的条件关系存在与否,〔16〕左袖阳:《疫学因果关系的刑事证明责任分析》,载《中国刑事法杂志》2013年第5期,第26页。而比例因果关系所要解决的并非是因果关系存否的问题,而是存在的可能性与可能性之大小问题。疫学因果关系理论旨在为当事人举证达到传统因果关系证明要求提供便利,而比例因果关系则是一种有别于传统因果关系的“全有或全无”证明要求之理论,在传统因果关系理论无法合理救济之情形下,它为受害人降低了因果关系证明的难度,提供了补充性的救济路径。

(三)比例责任与丧失机会原则之比较评析

比例责任和丧失机会原则均因弥补传统规则适用的缺憾而生,然而比例责任较丧失机会原则更能实现与传统规则的合理衔接,兼顾医患双方权益。具体体现在以下三点。

第一,证明对象与程度。在比例责任理论下,当事人仅就因果关系的可能性比例加以证明,而无须证明因果关系确属存在。〔17〕陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第196页。它减轻了当事人的举证负担,这在丧失生存机会侵权中是合理的,因为“过错治疗之后病人的健康状况,使得难以(如果并非不可能)确定他在适当治疗的情况下健康状况会是怎样。由于这个证明问题基本上是基于医生的行为,所以在这方面减轻患者的举证责任是公平和正义的要求”。〔18〕[荷]米夏埃尔•富尔、[奥]赫尔穆特•考茨欧:《医疗事故侵权案例比较研究》,丁道勤、杨秀英译,中国法制出版社2012年版,第171页。然而,其仍采传统的“全有或全无”因果关系规则,患者仍应以优势证据甚至是高度盖然性证据,就机会丧失与医疗机构的过错行为之间存在因果关系进行举证,而这正是患者在寻求机会丧失救济时遇到的一个关键性的难点。丧失生存机会原则虽在损害概念上进行了创新,为当事人提供了救济之可能,但因果关系存留的问题无疑成为当事人获得救济的一道艰难的障碍。

第二,救济结果。依据比例责任理论,侵权人根据因果关系的可能性大小承担相应的责任,即使当事人丧失生存机会的可能性小于50%或原本生存机会低于50%,亦可获得比例赔偿,同时侵权人仅对自己过失行为可能造成的后果承担责任,无须对当事人自身原因或其他因素可能引致的后果承担过度的责任。丧失机会原则虽然在一定程度上化解了传统规则的戾气,但因其举证责任的严苛性,导致生存机会降低值较小的患者难以获得赔偿。例如,密歇根州立法机构曾通过如下立法(Mich. Comp. Laws Ann. §600.2912(a)(2)):在医疗事故诉讼中,原告负有举证责任,证明造成他/她所受的伤害的近因极有可能是被告的过失;在医疗事故诉讼中,原告不得就丧失存活的可能性,或丧失实现较好结果的可能性造成的损失获得赔偿,除非该可能性大于50%。〔19〕参见[美]小詹姆斯•A.亨德森等:《美国侵权法实体与程序》,王竹等译,北京大学出版社2014年版,第260页。另外,对于在被告出现过失之前原告存活的可能性不足50%的救济,法院观点存在差异,在Boone v. William W. Backus Hosp., (864 A.2d 1 (Conn. 2005))案中,法院要求丧失机会的原告证明,在被告出现过失之前,死者的幸存几率至少有51%。〔20〕参见[美]小詹姆斯•A.亨德森等:《美国侵权法实体与程序》,王竹等译,北京大学出版社2014年版,第261页。显然,此种观点并不利于生存机会原本就低于50%的患者,干扰了丧失机会原则设立的初衷。

第三,理论架构。比例责任要求以实际损害发生为基础,而丧失机会原则以机会丧失为基础。实际损害(actual harm)可视为原损害(primary harm),丧失机会可视为派生损害(derivative harm);丧失机会原则探察的是原告是否可就派生损害获得全部赔偿(fully compensated),而比例责任考量的是原告是否可就原损害获得部分赔偿(partially compensated)。〔21〕See Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional Liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p. 40.正是由于丧失机会原则以丧失的机会抑或说派生损害为基础,导致它在理论上与实务上均面临着两个难题的挑战,即丧失了避免损害发生机会的人在还未遭受损害前是否可以要求赔偿?丧失了避免损害发生机会的人并无实际遭受损害,可否要求对丧失的机会进行赔偿?〔22〕The American Law Institute, Restatement of the Law, Third, Torts: Liability for Physical and Emotional Harm (as adopted and promulgated by The American Law Institute at Philadelphia, Pennsylvania, May 16, 2005), American Law Institute Publishers, 2010,§26, comment n.根据机会丧失理论,丧失机会本身即可构成损害,故而若可证明因果关系之存在,即使尚未发生实际损害或最终未发生实际损害,当事人亦可针对单纯的机会丧失(loss of pure chance)要求损害赔偿。〔23〕Anne LM Keirse, “Going Dutch: How to Address Cases of Causal Uncertainty”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, pp. 244-245.这势必泛化机会丧失理论的适用,向医疗机构施加过苛的责任,况且对于尚未发生或最终未发生的损害进行赔偿亦不符合侵权损害赔偿的原则,即“侵权损害赔偿应以损害的实际发生为前提”。〔24〕王利明:《侵权责任法研究》(上卷),中国人民大学出版社2010年版,第661页。因此,虽然机会丧失理论之路径优于传统的规则,为患者提供了救济的可能,但它无法提供内在有机统一的理论支撑,其适用一方面可能造成对患者保护不周全,另一方面亦可能导致诉讼的滥化。相较之,比例责任的做法克服了这一理论亏缺,实现了传统理论与比例责任的有机连接,在解决实践问题的同时化解了机会丧失理论之梗结。

综上所述,在丧失生存机会侵权中,比例责任较丧失机会原则更能发挥矫治传统规则缺陷的作用。

三、我国在丧失生存机会侵权中确立比例责任之正当性

(一)比例责任能更好地保障我国侵权法功能的实现

我国侵权法通过填补损害与威慑预防功能,实现矫正正义之目的。填补损害一直是侵权法的重要功能,此点毋庸赘述。威慑预防虽为刑法之要职,然近些年将侵权行为理解为以抑制违法行为为目的的制度之见解也很有力。〔25〕[日]佐伯仁志、道垣内弘人:《刑法与民法的对话》,于改之、张小宁译,北京大学出版社2012年版,第324页。就矫正正义而言,矫正正义理论并不追求赔偿或威慑效果中的某一种,其通过在当事人之间实现应填补损害的赔偿来追寻正义与社会福利的双重目标。〔26〕孙大伟:《探寻一种更具解释力的侵权法理论——对矫正正义与经济分析理论的解析》,载《当代法学》2011年第2期。

就医疗侵权赔偿而言,我国《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第54条规定:“患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任”,根据立法者的解释,患者在诊疗活动中受到损害,除了医疗机构及其医务人员有过错的条件外,医疗机构及其医务人员的过错还要与患者的损害具有因果关系,医疗机构才承担赔偿责任。〔27〕王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法释义》,法律出版社2010年版,第280页。在法律未对因果关系证明作出特别规定的情形下,应奉行“谁主张谁举证”的原则,即患者应对医疗过错行为与损害后果之间的因果关系负举证责任。〔28〕2002年实施的最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》规定“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任”。故有学者认为在医疗侵权中适用举证责任倒置,但2010年实施的《侵权责任法》第58条仅规定,在特定情况下,可以推定医疗机构的过错,并没有规定因果有关系推定,应理解为立法者的有意沉默,即否定了上述司法解释中所规定的举证责任倒置和因果关系推定规则。参见王利明:《侵权责任法研究》(下卷),中国人民大学出版社2011年版,第402-403页。我国法院常会结合司法鉴定作出判断。如果侵权行为造成损害的可能很小,则受害人的请求会被驳回;但如若侵权行为造成损害的可能性很大,则受害人的请求会被完全支持。

然而,立法者忽略了一种情形,即很小的可能性与很大的可能性之间的灰色区域,“在此等特定情形之下,全有或全无的解决方法是不恰当的。比例责任较严苛的全有或全无的解决方法或举证责任倒置的路径而言,是一种更为公平的解决方案。当双方当事人均须对损害结果承担责任时,根据双方各自对损害原因的贡献力(contributions to the cause of the damage)向双方课加责任的模式是合理的,而不是使责任一边倒”。〔29〕Anne LM Keirse, “Going Dutch: How to Address Cases of Causal Uncertainty”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p. 245.况且,全有或全无的路径必然会面临在有与无之间寻找临界点问题。该临界点在结果预测的不确定性越大的案件中越难以寻得。比例责任可以说通过给予法官依个案作出裁判的一套必要的工具而为特定情形下的日常责任纠纷提供更公平的解决路径。〔30〕Anne LM Keirse, “Going Dutch: How to Address Cases of Causal Uncertainty”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p. 246.它缓和了全赔与不赔的绝对性与一刀切的弊端,实现了责任分担的比例化与平缓过渡,一种较为公允的责任分担方式。它成为了缓解法律苛刻性的一种可选择适用的路径,籍此可越过因果关系证明之屏障,重现侵权法之功能与目的。

比例责任不关心必然性的因果关系是否存在,而是将因果关系可能性之比例作为侵权行为人承担责任的根据。存活机会低于50%的患者即使无法证明因果关系的确实存在,也可依据医疗机构过错行为导致损害的比例要求其承担相应的责任,从而凸显了侵权法的填补损害的机能。同时,其使得过失的医疗机构难以开脱责任,有效地发挥了侵权法的威慑预防功能。在丧失生存机会的损害赔偿中,造成患者最终损害的既有其自身疾病的原因又有医疗机构的过错行为,医疗机构仅就其造成患者存活机会丧失的部分承担责任,一方面,患者受侵害的权利得到了救济,另一方面,医疗机构亦无须承担过度的责任,不至于抹杀医疗机构合理诊治的积极性。比例责任的实施,既适度地制裁了侵权人,亦为受害人提供了救济,保障了双方利益的平衡与社会福祉的实现,更能彰显“矫正正义”的目的。

(二)我国司法实践已为比例责任的采用蕴育了土壤

我国法院处理丧失生存机会案件的判决理由中已蕴含了比例责任之精神。具言之,法院通常以认定存在间接(或一定)因果关系为前提,参考医疗过错行为参与度,判定责任承担的比例。法院认为被告诊疗行为与患者最终死亡后果之间不存在直接因果关系,而是存在间接(或一定)因果关系,进而参考被告过错行为参与度要求其承担一定比例的赔偿责任。〔31〕此类判例可以分为两种类型,一种是法院直接根据医疗过错行为参与度确定当事人责任承担的比例。如,山东省曹县人民法院(2013)曹民初字1089号民事判决书;广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2012)鱼民初(一)字第355号民事判决书;新疆生产建设兵团第十师中级人民法院(2012)农十民终字第00031号民事判决书;湖南省吉首市人民法院(2012)吉民初字第929字民事判决书。另一种是以医疗过错行为参与度为参考,结合案件其他因素,确定当事人承担责任的比例。如,上海市第二中级人民法院民事判决书(2003)沪二中民一(民)终字第2512号;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书(2010)乌中民一终字第620号;实践中亦有不少法官主张医疗过错行为参与度仅能作为判定责任的依据之一,如,安徽省颍上县人民法院王颍法官:《医疗过错参与度不是确定赔偿比例的唯一认定标准》,来源:http://ahysxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1053,2015年7月5日访问;江西省广昌县人民法院王长平、李夏莲法官:《医疗过失参与度是否等同民事赔偿责任比例?》,来源:http://court.gmw.cn/html/ article/201303/12/122255.shtml,2015年7月5日访问。最高人民法院以指导性案例表明“参与度”并不是判定责任比例的唯一标准,见荣宝英诉王阳、永诚财产保险股份有限公司江阴支公司机动车交通事故责任纠纷案,载《最高人民法院公报》2014年第8期。间接因果关系并非是一种判断因果关系的标准,它仅是因果关系的一种类型,仅表明诊疗行为通过介入中间环节而产生损害后果,法院已经认识到诊疗行为与丧失生存机会的患者最终损害之间因果关系的特殊性,但难以用现有的因果关系判断学说来阐释,故欲言却止,接着参考司法鉴定中的“医疗过错行为参与度”,要求被告对最终损害承担一定比例的责任。“医疗过错行为参与度的概念是由法医学鉴定中的损伤参与度的概念引申出来的,是指在同时存在医疗过错行为、患者疾病因素等众多致害因素的医疗纠纷事件中,判断医疗过错行为在患者发生的损害后果上的参与程度。医疗过错行为参与度的确定,是对过错医疗行为与损害结果之间因果关系的定量划分,是因果关系的进一步具体化、直观化,便于司法人员理解和适用,从而判断医疗机构是否应当承担侵权责任以及承担多大的侵权责任”。〔32〕刘鑫:《医疗损害鉴定之因果关系研究》,载《证据科学》2013年第3期,第346页。也就是说,在医疗纠纷案件中,法院或受损害方可以要求司法鉴定机构对医疗过错行为与损害后果之间存在因果关系“可能性”进行鉴定,这种因果关系可能性通常分为六个等级即完全因素、主要因素、同等因素、次要因素、轻微因素和无关因果关系,针对这六种因果关系存在相应的不同比例的医疗过错行为参与度数值。〔33〕参见张四平等:《机会丧失医疗损害的鉴定》,载《中国司法鉴定》2013年第3期,第100、101页。彭书雅、夏文涛:《机会丧失医疗纠纷因果关系及参与程度鉴定分析》,载《证据科学》2013年第3期,第359页。由此可见,医疗过错参与度是采用模糊数学的方法建立因果关系的模糊等级,而不是对因果关系的精确划分,它是一个纯粹技术方面的概念,是仅通过技术手段而没有考虑案件的其他情况和责任划分所得出的事实因果关系的关联程度的数值。〔34〕刘鑫:《医疗损害鉴定之因果关系研究》,载《证据科学》2013年第3期,第347页。由此,法官可综合案件的全部情形,判断医疗过错行为与丧失生存机会的患者的最终损害之间的因果关系的可能性大小,以量化角度确定此等因果关系的可能性之比例,并要求被告承担与此比例相应的赔偿责任。

由此可见,比例责任理论并不背离我国的司法实践,恰恰为司法判决阐述的词不达意或模糊不清提供了可供参考的理论依据,法官可以结合案件的具体情况通过其自由心证,将医学术语“参与度”科学地转化为法律术语“因果关系可能性之比例”,更可体现审判权的严肃性和司法判决文书的法律专业性,有助于维护司法的统一与权威。〔35〕由于医疗纠纷具有很强的专业性,故法院判案十分信赖司法鉴定结论,但笔者认为司法鉴定结论中医疗过错行为参与度仅可作为法官判定责任大小的依据,鉴定结论不得僭越其性质定位与功能界线。持此观点的学者不在少数,如张新宝、明俊:《侵权法上的原因力理论研究》,载《中国法学》2005年第2期;刘兰秋、赵然:《我国医疗诉讼鉴定制度实证研究》,载《证据科学》2015年第2期;刘鑫:《医疗损害鉴定之因果关系研究》,载《证据科学》2013年第3期;张四平等:《机会丧失分析在医疗损害鉴定中的应用》,载《中国司法鉴定》2014 年第1期等。

(三)比例责任域外适用经验为我国提供了借鉴之源

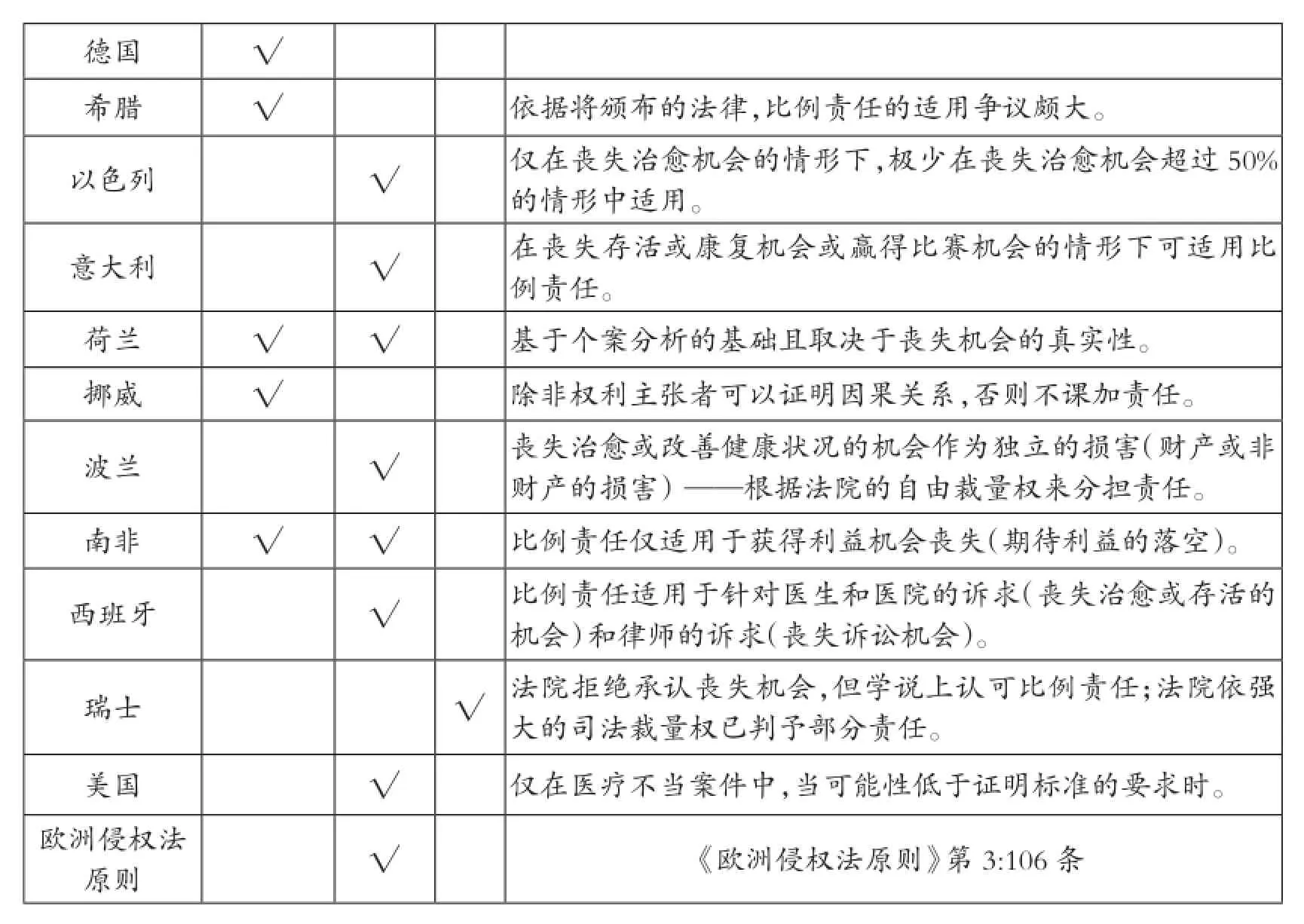

根据欧洲侵权法小组发布的部分国家比例责任研究报告,欧洲主要国家、美洲与非洲部分国家或立法小组在丧失机会侵权中适用比例责任的统计如下表:〔36〕See Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, pp. 43-44.

德国 √希腊 √ 依据将颁布的法律,比例责任的适用争议颇大。以色列 √ 仅在丧失治愈机会的情形下,极少在丧失治愈机会超过50%的情形中适用。意大利 √ 在丧失存活或康复机会或赢得比赛机会的情形下可适用比例责任。荷兰 √ √ 基于个案分析的基础且取决于丧失机会的真实性。挪威 √ 除非权利主张者可以证明因果关系,否则不课加责任。波兰 √ 丧失治愈或改善健康状况的机会作为独立的损害(财产或非财产的损害)——根据法院的自由裁量权来分担责任。南非 √ √ 比例责任仅适用于获得利益机会丧失(期待利益的落空)。西班牙 √ 比例责任适用于针对医生和医院的诉求(丧失治愈或存活的机会)和律师的诉求(丧失诉讼机会)。瑞士 √ 法院拒绝承认丧失机会,但学说上认可比例责任;法院依强大的司法裁量权已判予部分责任。美国 √ 仅在医疗不当案件中,当可能性低于证明标准的要求时。欧洲侵权法原则 √ 《欧洲侵权法原则》第3:106条

可见,在参加此项目的17个国家或立法小组中,在丧失机会侵权中适用比例责任的共有10个,它们包括了立法技术、司法实践与理论研究较为先进的美国、英国、法国、意大利和荷兰。这些国家对比例责任的适用已有丰富的理论研究基础与司法实践经验。故我国可以在汲取域外较为成熟的经验基础上,结合我国审判实践,在有限情形下适用比例责任。

四、比例责任在丧失生存机会侵权中的具体适用

(一)适用比例责任的基本原则

比例责任理论摒弃了传统因果关系理论,以比例因果关系理论为前提,以因果关系可能性之比例为分担责任的依据,在责任构成与责任承担双层面均产生了一定的冲击性。遂引发一关键性问题,即传统“全有或全无”理论与比例责任理论两者适用的界限为何?一般情形下应适用传统的因果关系判断理论与责任分担规则,但在因果关系不明侵权中,当适用传统理论将导致不公平、非正义时,如若可以得到关于因果关系概率的可信赖证据且考虑到此类案件所涉及的利害关系时提供这些证据的费用是合理的,〔37〕参见杨垠红:《多因不明侵权中比例责任之适用》,载《政法论坛》2013年第4期。则比例责任理论可作为弥合传统理论缺隙的一种可供选择的补充性救济路径。丧失生存机会的侵权正是可适用比例责任的情形。“在具体的案件中,法院应考察所违反的标准的制定意旨、违反的性质和损害的性质等,综合考虑此等因素从而判断是否适用比例责任。如若适用比例责任,则侵权人所承担的责任将根据其他原因导致损害的可能性比例予以减少”。〔38〕See Anne LM Keirse, “Going Dutch: How to Address Cases of Causal Uncertainty”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p.43.

(二)比例责任中“比例”的判断标准

在适用比例责任的情形下,因果关系的可能性是最为关键的问题。〔39〕Anne LM Keirse, “Going Dutch: How to Address Cases of Causal Uncertainty”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p.244.关于因果关系可能性之比例的判断主要有三种方式,即贡献度、法官的心证和可能性。

1.以贡献度作为比例的判断标准

以贡献度(substantial factor)作为比例的判断标准,该学说以日本的野村好弘教授为代表。该学说认为“事实因果关系之存否应以‘该当原因对结果发生有何种程度之贡献’而从量的程度来加以把握。此处的贡献度,是参考科学上的知识并以法的价值判断或政策考虑为核心”。〔40〕参见野村好弘:《自動車事故における因果関系の認定》,《通民集一巻索引•解説号》1969,第223页;野村好弘:《ィタィィタィ病》,《別冊ジュ リ ス ト 126号》1994,第57页,转引自李小芬:《医疗民事责任因果关系之研究》,台湾大学2008年硕士学位论文,第80-81页。采用贡献度为比例的方法,实际上是判断侵权行为人的过错行为是否是造成损害的实质性因素。它要求当事人以高度盖然性的标准证明贡献度之存否,并以贡献度大小对因果关系进行比例认定。

2.以可能性作为比例的判断标准

依此标准,责任分担的可能性是基于被告引发的事前风险(ex ante risk),而非原告已经遭受损害的可能性的事后评估(ex post assessment)。〔41〕Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional Liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds. Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p.2.即责任分担的依据在于被告行为引发的风险与最终损害之间事实因果关系的可能性比例,该比例一般可根据医学鉴定或统计学数据来认定。试举英国判例加以说明,“Simon Brown法官在Hotson一案中指出,被告行为具有过失,且该过失行为具有发生不良医疗结果之实质危险性,该危险程度可得确定时,原告就其丧失机会的范围内,得以获得比例部分之赔偿。故该案中,被害人之损害为4.6万英镑,被告过失行为剥夺原告25%的治愈机会,因而原告可请求1.15万英镑,加上150英镑的精神痛苦损害赔偿。”〔42〕陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第196-197页。.

3.以法官的心证认定比例

以法官的心证来认定比例方法又称为“确率的心证论”“依心证度比例决定损害额”“依法官具体心证而为比例认定说”,无论其称呼谓何,此等学说的实质在于依靠法官的自由心证就案件的具体情况来判定因果关系的比例,从而决定赔偿的数额。该学说的推崇者是日本学者仓田卓次教授,东京地判昭和45年6月29日判决对此作出了肯定。该学说主要适用于肯定因果关系与否定因果关系的证据并存,而法官审视所有证据后仅能认定因果关系存在之可能性的案件中,此时,法官并不对因果关系存否作出判定,而是根据因果关系存在之可能性比例判给受害人相应比例的赔偿。

4.三种方式的比较分析

贡献度为比例的判断标准,是以实质因素说来弥补条件说的缺陷,正如野村好弘教授在提出贡献度学说时指出,“向来均以条件理论判断事实上因果关系之存在,但也有许多无法适用条件理论判断的例子,此时,以行为人之行为是否系产生结果之重要因素的实质因素说即发挥补充条件理论之机能;申言之,辨析因果关系时用行为对结果的贡献度,即substantial factor来考虑”。〔43〕李小芬:《医疗民事责任因果关系之研究》,台湾大学2008年硕士学位论文,第80-81页。不难发现,贡献度学说实则为实质因素说,即如果被告行为是原告伤害的重要因素,则应认定存在侵权诉因。〔44〕Anderson v. Minneapolis, 146 Minn. 430; 179 N.W. 45 (1920).它并非完全符合严格意义上的比例因果关系特征,贡献度学说要求侵害行为构成引致损害结果的重要因素时,方可认定因果关系,然比例因果关系的本质在于仅认可因果关系的可能性比例,并不要求侵害行为必须构成导致损害的重要因素,即侵害行为的贡献度无须达到实质性或重要性的程度。

就可能性标准而言,它以被告行为引发的事先风险造成损害的可能性来判断因果关系可能性之比例,以科学证据为依托,符合事物发展的正常规律,而不是事后的主观臆断。〔45〕可能性的判断标准为欧洲侵权法小组以及大陆法系与英美法系不少国家理论与实践所认可,参见Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch, “General Report: Causal Uncertainty and Proportional Liability: Analytical and Comparative Report”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p.2。可能性标准的采用,可以较公平地在侵权人行为、受害人自身原因、自然因素或其他可能致害原因之间分担相应的责任。试举一例加以佐证,侵权人甲朝山下投掷了一块石头,恰巧另有三块石头因自然力从山上滚下,正好砸中了受害人乙,受害人被送往医院救治,因医院疏忽与延误导致受害人生存机会仅存10%。经专家鉴定,即使受害人被及时救治,生存的机会可能仅为40%,因而医院认为受害人是因侵权人甲的原因遭受损害而终至死亡的,应由侵权人承担责任。侵权人却主张医院未合理救治亦应承担责任。受害人遂起诉要求医院、侵权人甲承担赔偿责任。面对此等复杂的多因不明侵权案件,宜适用比例责任之解决方法,根据当事人行为、自然力各自引发风险造成损害的可能性分担责任,即医院行为导致受害人损害的可能性为30%(40%-10%),侵权人甲的石头与其他三块石头导致受害人损害的可能性各为15%(60%/4),因此医院应承担30%的损害赔偿责任,侵权人甲应承担15%的损害赔偿责任,剩余的45%损害是受害人自身应承担的风险。

法官的心证说相较于其他两种方式具有较大的弹性。故对此说有一质疑,即法官的心证是法官根据双方当事人的举证程度而形成的主观判断,具有较大的任意性,难以保障类似判决的统一性。虽然如此,但不论采用何种比例判断标准,采用何种因果关系学说,衡量何种证明标准,无不需要通过法官发挥能力性、通过其内心公平正义的权衡加以最终确定。尤其是在因果关系不明的侵权中,如果科学证据是相互矛盾的(比如,有些专家说是,另外有些专家说不是),那么将由法官去作决定;〔46〕[荷]J.施皮尔主编:《侵权法的统一:因果关系》,易继明等译,法律出版社2009年版,第123页。换言之,“面临不信服的证据(即指证据尚有被驳斥或否定的可能性,并不产生结论或确定的结果)挑战时,可以信任法官会合理地估算应课加给被告的适当比例的责任”,〔47〕See Olivier Moréteau, “Causal Uncertainty and Proportional Liability in France”, in Israel Gilead, Michael D. Green and Bernhard A. Koch eds., Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, De Gruyter, 2013, p.150.故而笔者认为以法官的心证判断因果关系的比例,有其存在之必然与可取之处,但不宜作为单独适用的判断标准。

因此,综上观之,基于前文所述我国司法实践处理丧失生存机会侵权的实际情况,我国法院应以“可能性”(结合司法鉴定的结论)作为比例的主要判断参考,同时运用自由心证之灵活性武器,依个案做出尽量贴近事实的公正判决。

(责任编辑:吴一鸣)

*杨垠红,福建师范大学副教授,法学博士。本文系国家社科基金一般项目“有毒物质侵权的救济机制研究”(项目号14BFX163)和教育部人文社会科学研究青年项目“多因不明侵权中比例责任理论及其司法适用”(项目号13YJC820092)的阶段性研究成果。