怒江深峡移民的现实尴尬

何雾

云南怒江傈僳族自治州,全境1.4万平方公里,地大人稀,境内除兰坪县的通甸、金顶有少量较为平坦的山间槽地和江河冲积滩地外,其余多为高山陡坡,可耕地面积少,垦殖系数不足4%。

在这个贫瘠的峡谷内,居住的傈僳、白、彝、怒、独龙等少数民族,按照2010年的官方统计,少数民族占52万总人口的92%。

他们生于此地,长于此地,也将死于此地,怒江既像母亲般被敬畏,又如孩子般被珍惜。当地世居的怒族,将它称为“阿怒日美”,意即“怒族人的江”,表达了怒族人的领地意识。

现在,怒江和怒江人们,正在直面一场有关水的争议:水电站的建与不建。

今年上半年,国家能源局起草的《水电发展“十三五”规划(征求意见稿)》显示,怒江水电再次入围重点水电发展之列。有关怒江沿线水电站的建设,最早可追溯至2003年,彼时国家发改委通过了《怒江中下游水电规划报告》,涉及中下游松塔、丙中洛等地“两库十三级”的开发方案。计划最终因环保专家极力反对而被搁置。13年后的今天,方案被“复活”。

事实上,怒江沿线的水电开发一直暗中进行。据媒体报道,怒江支流已被小水电站包围,已建和待建的约90座。

2016年1月25日,政协云南省第十一届委员会第四次会议界别联组会上,中共云南省委书记、云南省人大常委会主任李纪恒郑重表态,云南将停止一切怒江小水电开发,推动怒江大峡谷申报国家公园,使之成为旅游天堂。2016年3月9日,云南省委书记李纪恒在全国“两会”中回答记者提问时再次表示,怒江小水电全部叫停,不再开发。

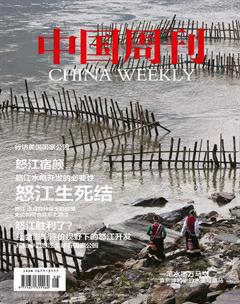

小沙坝村是因六库水电站建设而在2007年搬迁的村子。图中为搬迁后位于新址的村子。

但他并没有提及上述“两库十三级”中大水电项目的立废决策。2016年“两会”上,有记者问及此事时,李纪恒坦言:“大水电要中央定”。

而据调查发现,上述几个水电站的前期工作,如移民搬迁,均在暗中开展。

其中,怒江州府所在的泸水县六库镇——六库水电站开发建设所涉及的小沙坝村移民,便是被改变命运的一群人。

小沙坝行政村距离六库镇仅5公里,西邻怒江,交通极为便利。

2006年11月28日,75岁的村民何学文参加了一个由县土地局和六库镇人大召集的会议。

他注意到,会议的主要内容,是动员村民们为马上要开工建设的六库水电站腾地方。小沙坝村涉及搬迁的有100多户。

新家距离老家一公里。搬迁,意味着将老房子和田地卖给“政府”,再买新房子。按照当地政府的通告,水田的补偿款为5.5万元每亩。在村委会和村民小组扣除一部分费用后,何学文所在的七口之家,得到了六万零二百元。

此外,除了旧房折价外,他们还将获得每人1万元的新房补贴。但何学文担心,这钱仍不够买新房。

这并非是唯一的问题。“底层不能住人,二楼两间也住不了几个人。”在考察了新房后,何学文抱怨道——按照他的算法,七口人可得这样两套房子才够住。

但搬不搬,并非是他们说了算。

不久,即便有诸多委屈,他们仍然搬离了祖辈世居的村庄。何学文一家搬到新家的第二天,老家便被拆除了。

首要的难题是,没有院落的新房,没有办法养牲口。

老人说:“什么是院子?是养牲口的地方,也是我们娶媳妇儿办酒席的地方。”

唯一能养的是鸡。“可政府发的鸡笼子,说是说能养20只,可那是鸡雏。鸡长大一点儿,那笼子也就能养个四五只了。”何学文有些愤愤不平。“以前我们家半年没有收入,地里有菜,院子里有鸡,房上还挂着腊肉。现在,连根葱都要买,哪有钱呀!”

牲口不能养了,意味着开销又多了一笔。不仅如此,收入也断了来源。未搬离前,家里种植的1500多棵各类经济树木,尚能为他带来不少的收入。水电站的建设会将这些树木淹没。

他们以前收入的另一部分:两亩水田和五亩旱地,被置换成山坡上的旱地。“坡地按平面算,还得把石头占的面积扣一扣,算下来,一亩地只相当于以前的六分到七分。”何学文“斤斤计较”着。

“越搬越穷。”何学文如此评价。从一开始搬家,他的愤懑便没有停息——钱成了大难题。

按照规划,新村的房子分三种:五万元的平房、八万元的两层小楼、十二万元临街带门面的楼房。

拿到6万元补偿后,为了安顿一家七口人,他不得不贴钱购买了十二万元的临街小楼。“地方实在住不下,铺面房也就不做生意,自己住吧!”

为了一家人的生活,何学文的儿子、儿媳在六库当搬运工,成为偏远县城里的农民工。“但干活的人太多了,有时候一天只能挣几块钱。”

移民们已搬至新家,但怒江水电站的在建方案被搁置。何学文看着被拆除的老家,心有感慨:“水电站也没建,白白拆了那么多房子。”

他不知道的是,对于每年财政收入仅1亿多元的怒江州政府来说,水电站所带来的巨额利润。根据相关资料的测算,按照此前的“两库十三梯”的规划,怒江水电开发后,每年地方财政将增加27亿元,仅怒江州每年地方财政就将增加10亿元。

但这位老人,眼里只有土地。

“老百姓爱土地,现在打工的那么多,没有土地我们活不下去。我们怒江的老百姓只会种田。”

2008年,何学文又老了不少。

9月,何学文的女儿给他们一头小猪。新房没有地方养,老人找了村外的一块地方,搭了一个简易猪圈。猪圈是几家人一起找、一起搭的,“轮流看着,自己的猪自己喂。”

好消息是,临街铺面没有出租时,县移民局每年会给每家拨款5000元。

对于何学文来说,除去收入因素,他对于现在的状态已渐渐适应。

“孩子上学方便了,买东西也方便了。”那些过去的传统,过去的生活方式,那些遗憾,他已开始慢慢淡忘。

2012年,何学文已经81岁了。云南连续第三年大旱。

已是4月,但怒江边从2011年秋天便再也没有下雨。

“地太干了。”老人的儿子愁眉苦脸。新家离置换的坡地较远,他不得不每日骑着摩托车去种地。

“我活了这么大岁数,怒江边这么旱,我还没见过。”

一家人的收入锐减,并陷入恶性循环。“那时候的老家,有农家肥,一亩地可以打个1000多斤粮食。现在化肥也买不起了,农家肥也没有了,一亩地连500斤也收不下。”

水电站的搁置,对于这一家人来说,成了尴尬。

按照何学文的说法,小沙坝村的移民们,一年有600元的移民补贴。“但只给了一年就没有了。”

“上面说,现在水电站没有修,所以就不给来,什么时候修什么时候再给。”

源于对搬迁政策不满,何学文的女儿何李秀一家成为小沙坝村计划移民中唯一没有搬离的三户之一。

由于水电站搁置,他们仍保持从前的生活状态。

一笔经济账记录着他们的生活:何李秀和丈夫在附近搬水泥,一天能挣180元。家里种的桐树、芒果树,可以为一家人带来每年1000元的收入。“去年卖了4头牛,1头猪,13000多元。”

他们说,会一直住下去。“水电站建不建,我们不知道,住一天是一天。”

何学文的儿子已当上了村领导。对于父亲和妹妹的想法,他并不能认同。

“我们这里穷,不修水电站怎么行呢?”

而他的父亲何学文,则念念不忘以前的生活。

“自己养牛,喝自己挤的奶。自己种的树,吃自己摘的果。”