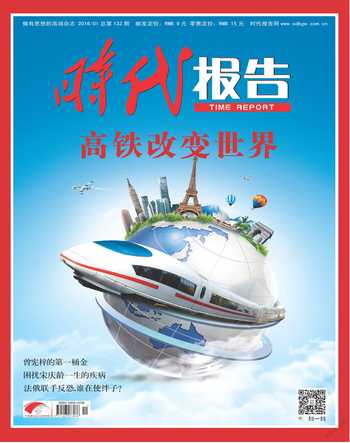

高铁将改变世界

碧澎

李克强与巴育在2015年12月19日会面敲定中泰铁路项目

以中国为圆心,以铁路线为半径,从东南亚直抵马六甲,向南到印度,向西经中亚诸国直达欧洲大陆,向北延伸到俄罗斯……

这是一幅日渐展现在世人面前的“中国高铁同心圆”规划图。

这又是一列“中国号”高铁列车:从国家领导人出访期间不遗余力“推销”,到企业层面四处出击,中国高铁正加快“走出去”步伐,成为一张闪亮的“中国名片”。

有媒体评论,中国雄心勃勃的计划是把全球用铁路线连接起来。中国人正在做的,就是把这张蓝图一步步化为现实。

助推“一带一路”

2015年12月2日,是老挝国庆日。这一天,老挝举行了阅兵仪式。也是在这一天,连接老挝首都万象与云南昆明的中老铁路老挝段举行了开工奠基仪式。

老挝副总理宋沙瓦·凌沙瓦在9月份接受新华社记者专访时说,中老铁路年内开工就是为了“给老挝人民民主共和国成立40周年献礼”。

按照规划,中老铁路将于2020年建成通车。这条铁路不仅连接着中国,未来还将连接泰国乃至马来西亚等国家的铁路,承载着老挝从内陆“陆锁国”到“陆联国”的转变之梦。

同样是在2015年的最后一个月,中泰铁路合作项目正式启动。这一合作项目包括修建廊开-呵叻-坎桂-玛塔卜和曼谷-坎桂铁路。线路全长845公里,设计时速180公里,预留时速250公里提速条件,将全部使用中国技术、标准和装备,预计三年内完工。

中泰铁路合作成为中国铁路走出去的又一个成功范例,会起到良好的“国际广告效应”。实际上,早在2013年,李克强总理就多次与泰方讨论铁路合作事宜,而此后遭遇泰国政局动荡与政府更迭,加之日本搅局,一直未能实现。直到2014年12月19日,李克强总理才与泰国总理巴育共同见证了《中泰铁路合作谅解备忘录》签署仪式。此后一年,两个国家的相关部门又进行了各种细节上的谈判。至2015年12月19日,恰逢《中泰铁路合作谅解备忘录》签署一周年,中泰铁路合作终于成功启动。

有分析称,中国与泰国等东盟国家的跨国铁路建设将提速“一带一路”建设。泰国地处中南半岛的较为中心位置,是中国-东盟互联互通、泛亚铁路中线的枢纽性国家之一。泛亚铁路西线的中缅铁路计划于2014年7月“暂被缅方延迟”,因此,泛亚铁路中线这条交通大动脉对于中国东盟互联互通和“一带一路”建设则显得尤为重要和迫切。未来,中泰铁路项目将与中国-老挝铁路相连,中老泰铁路可再向南联通马来西亚、新加坡,实现泛亚铁路中线的贯通,构建中国与东盟多国间畅通、高效的铁路运输网络,服务“一带一路”建设,有力推动沿线国家间的人流、物流、投资、旅游等方面的交流合作。

在西方经济总体不振、市场低迷、对亚洲投资增长乏力的情况下,亚洲国家“团结自强、共谋发展”尤为重要,而“一带一路”和泛亚铁路建设为亚洲经济增长注入了新活力。中老泰铁路是三国政策良好沟通基础上的成功合作,有助于三国加快实现设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

有专家算过一笔账,中老泰铁路建成运营之后,从昆明到曼谷的往返铁路票价约700元人民币,相当于飞机票价的一半或三分之一,货运费用相当于航空费用的九分之一。该铁路每年或将为泰国增加200万名中国游客,泰国、老挝大量的农产品、新鲜蔬果、游客等一天即可到达昆明,泰国作为东盟陆地交通枢纽的地位将更为凸显。而马来西亚和新加坡是东南亚较发达国家,中-老-泰-马-新3000多公里铁路的联通带给沿线国家的收益显然将是中老泰铁路的几倍。可以想象,这条铁路建成后,中国与东盟人流、物流的流通将是何等壮观,必将为地区经济增长插上“腾飞的翅膀”,亚洲将出现新的极具活力的次区域经济增长极。

据不完全统计,目前全球已有土耳其、泰国、缅甸、老挝等国家与中国正在洽谈引进高铁技术或合作开发,项目累计里程超过5000公里,总投资额近万亿元。值得注意的是,这些国家绝大多数都处在“一带一路”沿线。分析人士称,通过资源整合,高铁有望成为中国推广“一带一路”战略的核心产业之一。

象征“中国崛起”

2015年6月18日,中国高铁迎来了走出国门的“第一单”。这是中铁二院与俄罗斯企业组成的联合体,就中标的莫斯科-喀山高铁项目的勘察设计部分与俄罗斯铁路公司正式签约,项目合同金额约24亿人民币。该段铁路设计时速最高将达到400公里,是名副其实的地面铁路“第一速度”。

实际上,俄方一开始的合作伙伴并非中国,而是德国。两国合作成立联合体,工作三年之后,依然解决不了该项目的多种技术难题。此种情况下,俄方转而向中国抛来了橄榄枝。根据合同,中方不但要承担该项目的勘察设计,还要负责投融资、施工建设和运营管理。某种程度上,这也意味着“第一单”是一个检验和体现中国高铁综合实力的整体项目。

德国某网站的一篇文章说,现在大家一说到手表,就会想到瑞士制造;一说到机器,就会想到德国制造;一说到电子产品,就会想起日本制造;一说到名牌奢侈品,就会想到法国、意大利制造;如今若说起高速列车,人们自然会想到中国制造。

从百年前詹天佑在外国人的质疑中带领中国人民修建国有第一条具有国际标准的铁路开始,中国人在铁路建设、运营管理、自主科技研发等领域就在不断地学习、进步并发展,到今日我们的高铁技术为世人认可,其中凝聚着几代铁路人的心血智慧和毅力。如今,中国高铁运营里程已占世界高铁总里程的一半以上。

在中国高铁之前,世界上掌握高铁技术的跨国公司有德国西门子集团、法国阿尔斯通集团、加拿大庞巴迪集团和日本的日立与川崎重工。实际上,这些掌握高铁先进技术的跨国公司极不情愿向中国转让技术,但是令其垂涎的中国市场因当时铁道部的把守而不得随意进入,故不得不以技术作为门票。就这样,铁道部先后把加拿大的轨道技术、法国的电控系统、日本的牵引系统和德国的行车控制系统陆续引进了中国,并在此基础上消化、吸收、集成、再创新,逐步构成了比其中任何一个国家都完整的升级版的先进技术体系。

一位铁路系统的领导同志谈及这个问题,坦诚而自信地说:“我们承认中国高铁的技术来自德、法、日等国,是引进学习的结果;但我们也可以自豪地对他们讲,我们吸收、集成、再创新,现在中国高铁的技术比他们全面,比他们先进,比他们更有竞争力,是一个整体的优势。”

此前的一年,2014年6月17日,国务院总理李克强同英国首相卡梅伦在伦敦举行中英总理年度会晤后共同会见记者。李克强同卡梅伦会谈时表示,两国应打造核电、高铁等基础设施合作亮点。卡梅伦表示,英方愿与中方深化高铁领域合作。当天,“高铁”写入了中英联合声明。

一个月后的新加坡《联合早报》以《中国高铁的政治意涵》为题报道称,中国高铁正在改变中国人对时间和空间的观念,并影响着未来中国的经济地理和政治版图。

早在2009年,中国正式提出高铁“走出去”战略。当年,中国已确定周边三条高铁规划战略——中亚高铁、欧亚高铁和泛亚高铁,其中有两条都辐射到欧洲。中亚高铁与古老的“丝绸之路”重合,取道吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家,经过伊朗,再到土耳其,最后抵达德国。《南方周末》此前披露,计划中的欧亚高铁从伦敦出发,经巴黎、柏林、华沙、基辅,过莫斯科后分成两支,一支入哈萨克斯坦,另一支遥指远东的哈巴罗夫斯克,之后进入中国境内的满洲里。

其实,中国的“高铁战略”早就瞄准欧洲。李克强曾经在出访欧洲时,大力推销高铁和中国设备。中国前驻瑞典大使陈明明表示,欧洲的很多铁路老化陈旧,需要更新,除了法国和德国以外,基本都比中国落后。向欧洲成套输出高铁设备是我国的重要战略。在欧洲,德国和法国是中国高铁的竞争对手,不过这两个国家没有中国融资能力强,设备也比中国高铁的价格贵。

另外一条泛亚铁路,是覆盖东南亚地区的高铁网络。泛亚铁路从云南昆明出发,经由越南、柬埔寨、泰国、马来西亚,抵达新加坡。

中国工程院院士王梦恕表示,中国高铁宏伟蓝图中的一项,是要让乘客在短短两天内从伦敦君王十字火车站抵达北京,再驶往新加坡,同时还能去印度和巴基斯坦。中国对上述高铁线路都进行了勘探和规划,现在需要一个国家一个国家地谈。

而在更远的未来,中方有意与俄、加、美合作,建设一条横跨白令海峡,长达上万公里的高铁,连接亚美两个大洲。王梦恕介绍,这条铁路将从中国的东北出发一路往北,经西伯利亚抵达白令海峡,以修建隧道的方式穿过太平洋,抵达阿拉斯加,再从阿拉斯加去往加拿大,最终抵达美国。

有报道认为,在全球视野中,中国正在下一盘大棋局,而高铁是其战略棋子。中国高铁这些“走出去”的战略举动,都让人们看到中国在利用手中掌握的核心技术和资源,撬动地缘政治版图。更为重要的是,与100多年前中国向北美和欧洲地区输出修建铁路的劳工大军不同,如今中国输出的是高铁建设的技术、资金、工程师、列车和配套设备。换句话说,中国高铁在搅动整个世界的交通布局、经济形态乃至政治格局,并成为中国崛起的重要象征。

重塑“陆权时代”

早在2011年3月,西南交通大学中国高铁战略研究中心主任高柏就撰文指出:“高铁是改革开放以来中国发展出来的唯一可以改变整个21世纪国际国内政治经济基本格局的战略产业。”

高柏提出这一理念的背景是中国自改革开放以来一直执行蓝海战略,即通过来自海洋亚洲以及西方发达国家的投资,利用廉价劳动力这一比较优势,参加国际分工特别是跨国公司主导的全球生产体系,利用外贸的飞跃发展带动国内经济增长。然而,自2008年以来的全球金融危机及2009年美国“重返亚洲”政策压迫之下,中国经济发展的外部环境出现了很大的危机,改革开放以来对中国一直很有利的外部条件正在逐渐消失。

而中国高铁的发展则可能在上述两方面不断恶化的国际国内环境中为中国提供新的选择。在高柏看来,这是对冲战略的思路,意味着在争取最好结果的同时,为应对最坏局面的出现做好准备。比如,当美国从亚太方向施展战略压力的时候,中国应该向对方展示,你要是不跟我合作,我有别的选项,而且这个选项对你的利益是有害的,以此来迫使对方转过来与中国合作。而向西开放,推动欧亚大陆经济整合,就可以以此建立一个以地缘经济为基础的陆权战略,以陆权战略来对冲美国的海权战略。

对中国而言,21世纪既可以是一个太平洋世纪,也可以是一个欧亚大陆世纪,更可以是二者并存的世纪。这取决于中国面临的外部环境和各大行动主体对中国的立场和态度。如果环太平洋国家对中国有敌意,中国就西进,致力于欧亚大陆经济整合;如果欧亚大陆国家对中国有敌意,中国就东进,致力于环太平洋经济整合;如果两边都对中国展示善意,中国可以同时推动两边的发展。这也解释了,为什么中国的“一带一路”战略既面向欧亚大陆,也面向亚太地区。

中国近年来一直在追求海权,但是由于缺乏对冲机制,经常被人家制衡却无力反制。2010年以后中国外交遇到的种种麻烦清楚地证明了这一点。发展军事力量是一种以冲突为威慑方式的对冲,中国应该发展强大的海军以建立自己的海权。但是如果能发展出一个强大的陆权经济圈,中国则可以依靠对冲不战而屈人之兵。

当高铁技术突飞猛进的发展开始颠覆人们关于空间和时间的观念时,陆权时代的回归就成为一种可能。高铁的作用就是彻底改变人们对空间和时间的概念。当人们的空间、时间概念发生天翻地覆的变化时,其组织经济活动的方式也将发生变化。

高铁对以地缘经济为基础的陆权战略的意义在于,由中国通往中亚、南亚、中东、东欧、俄罗斯,最后直至西欧的各条铁路将成为贯通欧亚大陆的交通大动脉。这些铁路将增加沿线各国生产要素的流动性,并将它们重新组合。这就会在各国制造出新需求,吸引来新投资,这将为地区经济一体化打下基础。

当高铁改变了地理条件对地缘经济的限制时,它必然改变欧亚大陆各铁路沿线国家对自身利益的界定,从而改变它们在制定发展战略时的视角。当高铁的建设为欧亚大陆的经济整合展现一个广阔的前景时,各国的积极性都会被调动起来。而从另一方面,一些落后国家也会因欧亚大陆经济的加速整合而迎来巨大的发展机遇,二十年后高铁和重载铁路将会逐渐加速覆盖非洲,欧亚非三个大洲将会因为高铁和重载铁路而发生本质变化,人类社会将会迎来新的发展模式。

100多年前,地缘政治学鼻祖——英国地理学家麦金德把俄罗斯、东欧、中东、中亚以及中国新疆称为“世界岛”的中枢。

对于未来的中国而言,“高铁出海”更意味着发展大格局的改变。从历史上看,重要交通工具的发展往往预示着国际发展格局的改写。以蒸汽机为动力的近代海洋交通技术把世界带向了“海权时代”,而高铁的出现,可能预示着以欧亚大陆为中心的陆权时代的来临。