NEG视角下湖北汉江流域生态经济带开发研究——以襄阳为例

王礼刚

NEG视角下湖北汉江流域生态经济带开发研究——以襄阳为例

王礼刚

(湖北文理学院 管理学院,湖北 襄阳 441053)

从新经济地理学视角分析了湖北汉江流域生态经济带的发展. 从核心—边缘结构来看,襄阳位于汉江中游,经济发展程度居中,处于汉江核心区与边缘区交界地带,相对于汉江上游边缘区,集聚力大于分散力,经济活动的集聚作用较弱,处于经济高地地区;相对于汉江下游核心区,集聚力小于分散力,经济活动的集聚作用较弱,处于经济低洼地区. 以襄阳为例,从要素禀赋、工业份额、运输成本等的变化及由此带来的经济活动的集聚程度的变化等方面分析了湖北汉江流域生态经济带的发展特征. 最后就《湖北汉江生态经济带开放开发总体规划(2014—2025年)》实施过程中所可能面临的若干问题进行了简要分析.

新经济地理学;湖北汉江流域;襄阳;核心区;边缘区

新一轮“中部崛起”、“湖北汉江生态经济带开放开发总体规划”等战略的实施,给汉江流域沿线城市带来了前所未有的机遇,汉江生态经济带开放开发规划、武汉城市圈总体规划、长江经济带建设规划的实施,将进一步提升汉江下游核心区的集聚力,但另一方面由于行政区域的分割使得汉江流域中上游城市,特别汉江核心区与边缘区交界地带——襄阳经济社会发展面临较大挑战. 如何利用好《湖北汉江生态经济带开放开发总体规划(2014—2025年)》提供的良好契机,加快自身经济发展,缩小区域发展差距,全面推进汉江流域生态环境保护和建设,将是该地区未来面临的重大任务. 本文以襄阳市为例从新经济地理学视角分析了湖北汉江流域生态经济带的发展.

1 核心—边缘结构地区理论发展

20 世纪80年代末以来,克鲁格曼[1]、藤田昌久[2]、维纳布尔斯[3]等人将空间因素被纳入到主流经济学的分析框架,形成“新经济地理学”(New Economic Geography, NEG)或“空间经济学”(Spatial Economics).对经济活动的空间分布与区域发展提出了许多新的洞察和见解,为深入理解空间经济现象和研究区域经济政策效应,提供了新的重要分析工具. 本文总结了新经济地理学关于边缘区的发展问题,重点在集聚力与分散力、工业份额变化两个方面.

1.1 经济活动的空间分布:集聚力与分散力

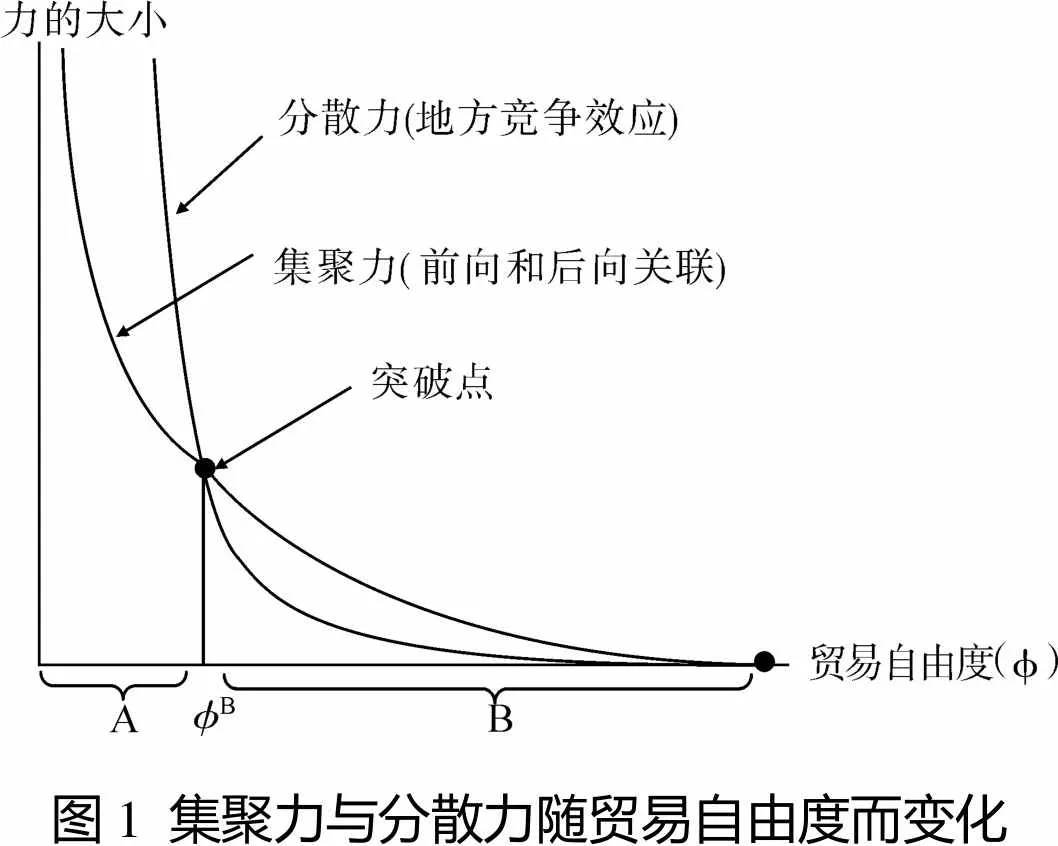

规模报酬递增、运输成本和生产要素的流动性是新经济地理学模型强调的与企业区位选择和产业空间分布相关的三个基本要件. 在其作用下,塑造经济活动的空间分布(经济景观)由“市场获得效应”(market access effect, MA)、“生活成本效应”(cost of living effect, CL) 和“市场拥挤效应”(market crowding effect, MC) 三种效应(机制)构成. 前2个效应推动经济活动在空间上集中于少数地方和区位,称之为集聚力(agglomeration force, AF),而第3个效应推动经济活动分散,称之为分散力(dispersion force, DF) . 集聚力和分散力的互动最终形成了经济活动的空间分布格局.

新经济地理学认为,决定集聚力和分散力的相对大小的主要因素是贸易成本. 设两个区域间的贸易成本(广义地讲,包括运输成本、阻碍贸易的制度成本等)为,任意两种制造业产品间的不变替代弹性为,那么贸易自由度可以定义为=1-(=0代表贸易成本很高,不能进行自由贸易;=1代表贸易成本很低,完全自由贸易)[4]. 于是有

=(),=()

事实证明,如果集聚力强于分散力,生产要素流动的冲击会触发迁移性的自我强化循环,结果所有产业工人和制造业活动都将移向一个区域,最终形成核心—边缘的分布结构;而贸易成本非常高时,分散力强于集聚力,随着贸易成本的降低,分散力和集聚力都将下降;分散力的下降速度比集聚力快,结果在某个贸易成本(贸易自由度)水平上,集聚力超过分散力,自我强化的要素迁移最终会使所有制造业企业集中于一个区域. 这个贸易成本水平称之为“突破点”(break point) (如图1 所示[5]). 在图1中,横坐标表示贸易自由度(),纵坐标表示集聚力和分散力的强度. 突破点的存在是新经济地理学模型最引人注目的特征,意味着即使经济活动最初是对称分布的,但随着交易成本的下降,最终会产生不对称分布形态. 图1中是突破点,如果贸易自由度小于,分散力大于集聚力,对称均衡(均匀分布) 是稳定的,过了点,集聚力大于分散力,经济活动空间分布呈现的是核心—边缘结构.

图1 集聚力与分散力随贸易自由度而变化

在中国,随着联系全国各大区域高速公路、高速铁路的修建和全国一体化市场的建设,区域间的交易成本大幅度下降,虽然中央政府先后启动了区域协调发展战略——积极推进西部大开发、振兴东北地区老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展等战略,但经济活动空间的集中不仅没有趋缓,反而在不同层面(城市、区域和全国)得到强化. 说明新经济地理学模型的核心—边缘结构预言对我国经济活动空间呈现集中趋势的解释是合理的.

1.2 边缘区的工业化与去工业化

工业化是区域经济发展的必经之道,对于落后地区也是如此. 但落后地区由于地理第一性上处于不利状态,其工业化道路比发达地区要曲折得多. 文献[5]提出CC模型并指出,一个地区要发展工业,其相对市场规模至少要达到某个最低水平,称之为边缘点(Peripherality Point),如果相对市场规模低于这点,就不会有工业. 以由北部地区和南部地区组成的经济体为例,假设北部地区是落后地区,南部地区是发达地区,北部地区发展工业的边缘点的表达式为

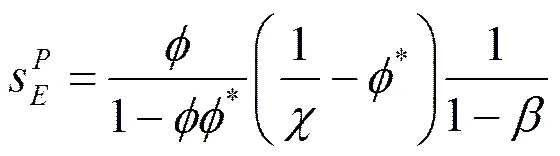

式中,是北部地区的贸易自由度(=1-,是北部地区的运输成本),采用Paul Anthony Samuelson“冰山形式”;是南部地区的运输成本;c测度是比较优势,定义为,c>1表示北部地区有发展工业的比较优势;,0<<1,其测度是集聚力指标,其中º/,是消费者对制造业产品的消费支出份额,>1是不同种类的制造业产品间的不变替代弹性,是贴现率,>0是折旧率.

由此可见,一个地区工业发展的边缘点受贸易自由度(交易成本)、比较优势和经济体集聚力的影响. 表明:第一,北部地区发展工业所需的最小相对市场规模随比较优势指数而下降,发展工业的比较优势越突出,发展工业所需的相对市场规模越小. 第二,如果南部地区(发达地区)的贸易自由度越大(贸易壁垒越低),北部地区发展工业所需最小相对市场规模越小,因为不发达地区生产的制造业产品进入发达地区很容易. 第三,如果北部地区的贸易自由度越大(贸易壁垒越低),其发展工业所需最小相对市场规模越大,因为来自发达地区的制造业产品越容易进入不发达地区. 第四,如果经济体集聚力越强,北部地区(不发达地区)发展工业所需的相对市场规模越大.

其政策涵义是,不发达地区要发展工业,走工业化道路,从内部讲主要通过提高工业比较优势,对发达地区实行适度贸易保护;从外部讲需要发达地区向不发达地区开放市场. 另一方面,许多国家和地区在

经济一体化过程中,出现工业份额的下降,称之为“去工业化”. Rikard Forslid建立包括3个区域的FC 模型,对边缘区的去工业化提供了解释. 考虑由3个不同规模区域组成的经济体,例如我国经济由东部地区、中部地区和西部地区三大地区组成,且1>2>3(代表区域的初始禀赋). 区域1 的初始禀赋最大,是核心区;区域2 可能是一个区域中心;区域3 的初始禀赋最低,是边缘区. 区域间贸易成本假定是对称的,经济一体化意味着区域间贸易成本的下降. 数字模拟结果如图2 所示,可以看出随着区域之间交易成本的下降,经济一体化程度的提高,区域1 (核心区) 的工业份额快速增加,区域3(边缘区)的工业份额快速下降,而区域2 的产业份额缓慢增加. 随着经济一体化的进一步发展,区域3 (边缘区) 的工业份额会继续下降,直到完全去工业化为止[6].

图2 经济一体化与边缘地区的去工业化

2 汉江生态经济带襄阳市经济开发概览

2013年12月襄阳市提出建设汉江流域中心城市的目标,湖北省要求襄阳发挥“战略引擎”作用,引领汉江生态经济带开放开发. 襄阳市距武汉城市圈核心——武汉公路里程334km,距中原经济区核心——郑州公路里程393km,距成渝经济核心——成都、重庆公路里程分别为1 023km、1 146km,距关中—天水经济区核心西安公路里程为539km. 全市幅员面积为1.97×104km2,占湖北省10.6%;2014年常住人口560万人,占湖北省常住总人口的9.63%[7]. 因此,襄阳市位于武汉城市圈和中原经济区之间,本文基于新经济地理学视角对探讨其经济发展特征,并与武汉进行比较分析.

2.1 中部崛起战略实施以来襄阳市经济发展情况

经济总量 2006年襄阳市地区生产总值675.18亿元,人均地区生产总值11 680元;到2014年襄阳市地区生产总值为3 129.3亿元,人均地区生产总值55 880元. 从经济增长来看,2014年襄阳市地区生产总值较上年增长9.8%,人均地区生产总值较上年增长11.03%. 针对中部崛起战略实施9年以来襄阳的经济增长,如表1所示,2006—2014年襄阳市地区生产总值和人均地区生产总值年均增长率分别为13.96%和17.72%,从全国来看,这样的增长率属于中等水平地区.

注:表中各年度指标增长率均为襄阳市国民经济和社会发展统计公报对外公布的同比增长率. 其中,工业增长率指标表示襄阳市2006年以来工业化发展程度,反映边缘区即襄阳的工业化与去工业化部分. 数据来源根据《2006—2014年襄阳市国民经济和社会发展统计公报》整理而得.

宏观经济区位 襄阳位于湖北省西北部、长江支流汉江中游. 北靠中原经济区,西北通达关中—天水经济区,西南连通成渝经济区,东南联动武汉城市圈,是承东启西、联南接北的战略通道,是我国内陆地区横跨中西部、联通南北方的枢纽. 从核心—边缘结构来看,襄阳位于汉江中游,处于一个核心区与边缘区交界地带,汉江流域的上游主要副地级以上的城市有汉中、安康、商洛、南阳、十堰,这些城市基本属于汉江上游边缘区,汉江流域的下游主要副地级以上的城市有仙桃、天门、潜江、孝感、武汉等武汉城市圈主要城市,相对于上游城市来讲,这些城市基本属于汉江下游核心区,与汉江上游边缘区与下游核心区相比,襄阳经济发展程度居中,处于汉江核心区与边缘区交界地带,相对于汉江上游边缘区,集聚力大于分散力,经济活动的集聚作用较弱,处于经济高地地区;相对于汉江下游核心区,集聚力小于分散力,经济活动的集聚作用较弱,处于经济低洼地区.

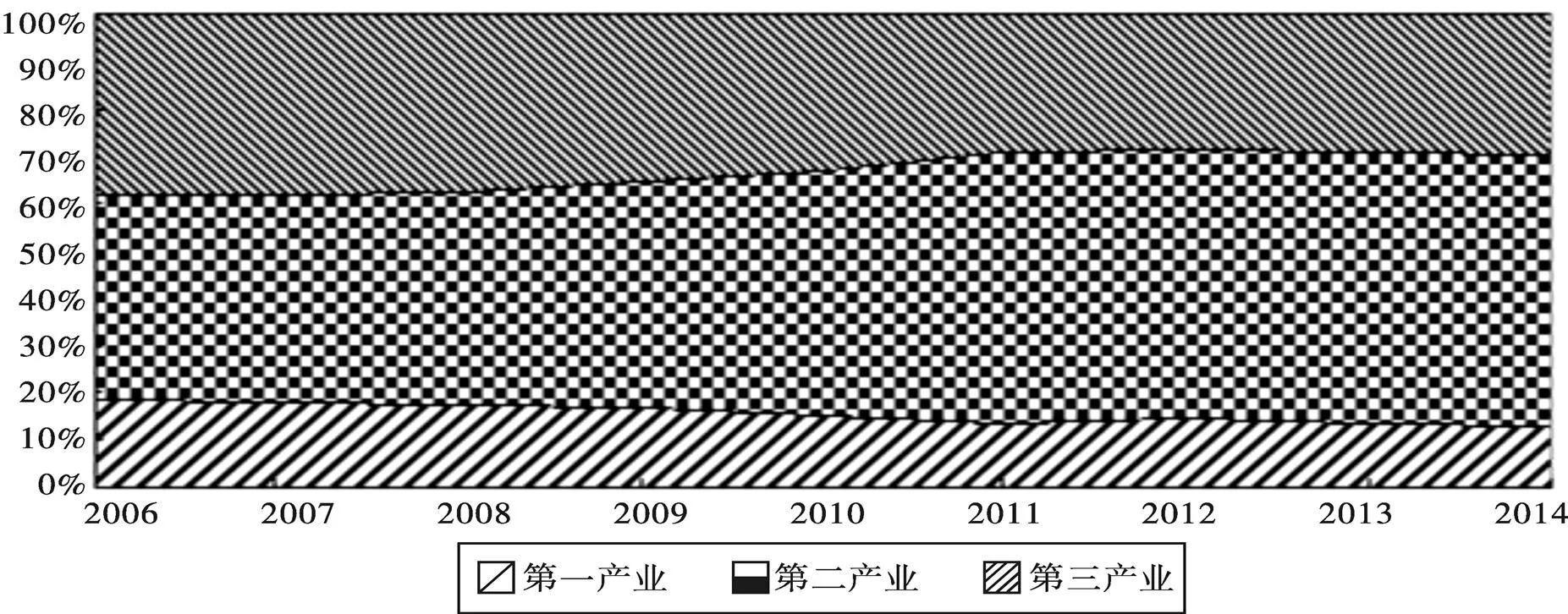

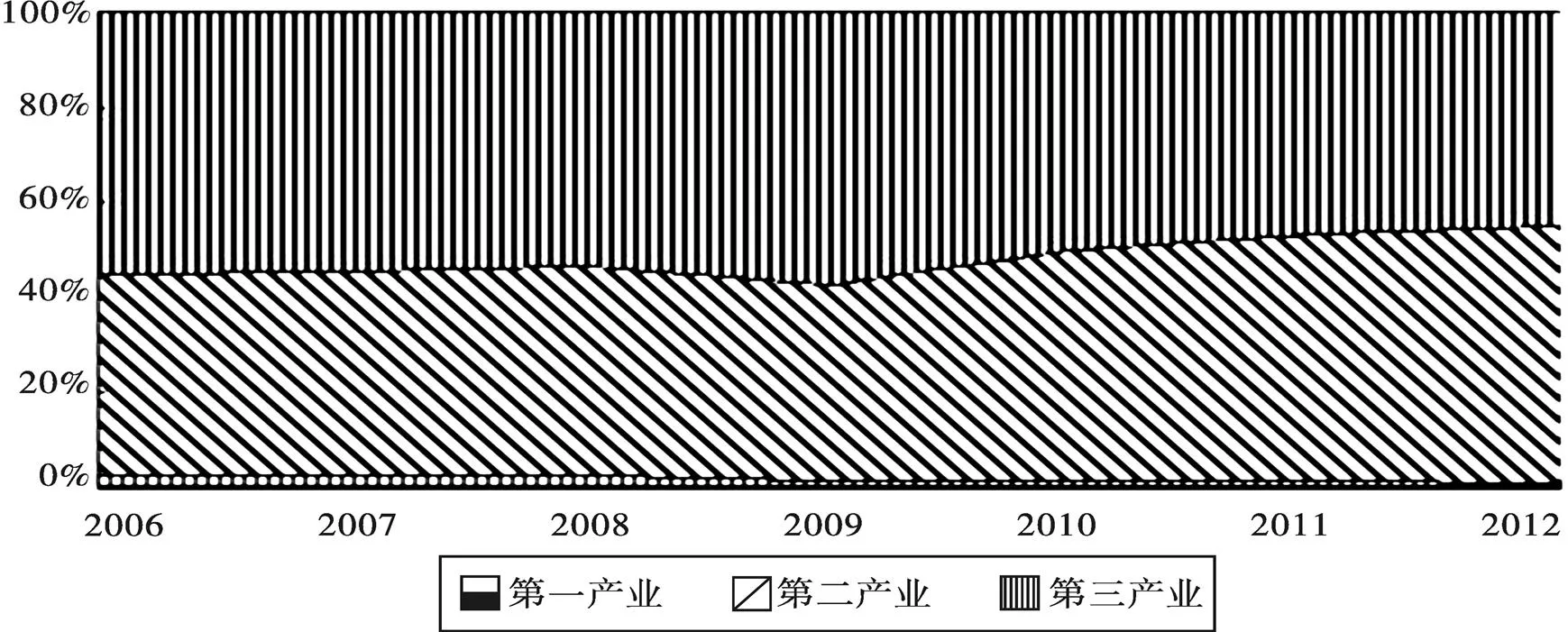

结构变迁 2006年襄阳市一、二、三产业比例关系为18.7:43.1:38.2,2014年三次产业结构变化为12.8:57.7:29.5,中部崛起战略实施9年以来襄阳市三次产业结构的变化如图3所示. 可以得到,襄阳市产业结构变化的动态趋势:第一产业增加值比重稳定下降;第二产业增加值比重稳定上升;第三产业增加值比重在2006—2011年间稳定下降,2012—2013年基本保持不变. 从就业情况看,2006年襄阳市城市第一产业吸纳就业2.51%,第二产业吸纳就业42.09%,第三产业吸纳就业55.04%,到2013年城市三次产业的就业结构变为0.99:53.99:45.02,就业结构的动态变化趋势如图4所示. 比较第二产业的产值比例,襄阳的工业发展走的是资本密集型道路.