邳州地区渔鼓艺术研究

连 云

(徐州工程学院艺术学院,江苏 徐州 221008)

邳州地区渔鼓艺术研究

连 云

(徐州工程学院艺术学院,江苏 徐州 221008)

渔鼓是我国产生最早的曲艺曲种之一,在全国的许多地区都有传播和发展,也形成了各地区独具特色的渔鼓艺术。邳州渔鼓是流传在苏北、鲁南、皖北交界地区比较具有地方特色的曲艺艺术,它是由道情演变而来以邳州方言传唱的说唱表演艺术,深受当地人民的喜爱。本文在田野调查的基础上,对邳州渔鼓的发展状况、音乐特点、语言特色等予以文化解读。

邳州渔鼓;发展;音乐特点;语言特色

渔鼓源于道情,相传是东汉时期道教的始祖张道陵根据民歌所创,是用来宣传道教,演唱道教教义,劝人向善的道教小曲。随着年代的发展,渔鼓逐渐发生衍变,出现了一些专门为渔鼓伴奏的乐器。到了金元时期,一些文人学士开始为渔鼓填词谱曲,渔鼓也由理性的说教转化为演唱一些道教或生活中的小故事,及至明代,许多传奇故事成为了渔鼓演唱的内容,演唱者由歌童代替了专一的道士,成为我国产生最早的大曲种之一。

一、邳州渔鼓发展概况

据《邳州曲艺志》记载:邳州渔鼓又称为徐州渔鼓,主要流行在邳州为中心的周边地区,是经过唐宋元明清几个朝代的衍变逐渐发展而成形成的外来曲种。在流传的过程中,由于受到地方戏曲以及民歌的渗透,声腔声韵随之有了改变,加上邳州方言和民俗风情的影响,形成了具有显著地方特色的邳州渔鼓。邳州渔鼓分为三大门派,即邱祖龙门派、郝祖华门派、孙祖易心派,三大门派各立了宗谱。

邳州渔鼓音乐在衍变和发展中,经历了由自由腔——曲牌体——曲牌联套体——自由腔的转变过程,是一个简单到复杂,又从复杂回到简单的历程。渔鼓产生的初期,主要为道情阶段,内容是劝人为善、助人修行,音乐旋律比较简单,没有固定模式,唱腔基本属于自由腔。

渔鼓唱腔发展到了唐代,随着文人雅士以及宫廷乐师加入,唱腔创作发生了改变,自由腔经过改编与加工创作,出现了曲牌体,音乐逐渐走向正规化、复杂化。到了宋代时期,渔鼓音乐出现了两种乐派形式:一种为道士传讲道义的音乐,另一种为一些渔鼓的爱好者在民间集市或聚会中用以谋生的散曲音乐,这两种形式并列发展,深受人们的喜爱。只是散曲不是正规的曲牌体,很多都融入了当地的民歌曲调,更加贴近人们的生活。

明代已始,渔鼓音乐在维持宋元两代音乐的基础上,演唱者由道士转为歌童,开始出现了专业艺人,演唱内容多是由社会生活故事改编的书目小段,音乐逐渐简化,散曲更多地替代了曲牌体。它的唱腔平稳,变化较少,只有发腔、行腔、变腔、拖腔之分。演唱形式以坐唱为主,兼有站唱。

清代时期的渔鼓音乐发生了较大的变化,曲牌体唱腔逐渐衍变成了板腔体,复杂唱腔转变为简单唱腔,并去除曲中的高音和一些过于婉转的拖腔、衬腔,旋律简单,便于传唱。这时,渔鼓的音乐性有所降低,演唱者主要偏重于说表故事,同期渔鼓出现了中长篇大书,以故事情节来吸引观众。伴奏乐器逐渐去除了原来的丝竹乐器,只剩下渔鼓和木制简板,使得演员更加便于携带和演出,并以这种演出形式流传至今。

二、邳州渔鼓音乐特点

邳州渔鼓的表演形式一般为自己敲鼓打板伴奏,自己演唱的表演形式,也有两人齐唱或者对唱的形式。演唱者可坐可站,左手持简板,右手三指打鼓。渔鼓状为长筒,用手指部位敲击发声,声音比较低沉,发“咚咚”之声,左手拇指、食指击打简板发出“啪啪”的声音,打鼓时把鼓靠在左臂弯中,鼓和板配合打节奏,在旋律进行时用以烘托演唱气氛。

渔鼓的音乐简练朴实,明快流畅,结构比较简单,主要由唱腔和伴奏两部分组成。唱腔一般是民族五声调式曲调框架,配上十言、七言韵诗,兼有抒情和叙事两种功能。演员演唱时用简板击打节奏进行伴奏,乐句与乐句之间用敲击渔鼓进行分隔。

演唱内容取材广泛,有历史故事、神话传说、社会生活等,多是用来传扬忠、孝、仁、义、信等思想,具有浓厚的生活气息和乡土风情。

(一)唱腔特点

邳州渔鼓唱腔以民族五声调式为主,主干音三个,为羽(6)、徴(5)、角(3),中心音符是徴“5”。传统曲调有《大官腔》、《小官腔》、《靠山红》、《大寒腔》、《小寒腔》、《自由腔》等多种。目前比较流行的是小寒腔和大寒腔,前者温柔缠绵、委婉动听,后者粗犷高亢,率真直爽,还有一些是渔鼓艺人吸取了地方民歌和戏曲的特点,各自编唱的自由腔。

邳州渔鼓的主要唱腔由四句腔和二句腔两种唱腔组成。四句腔多用于慢板,以4个小乐句组成,每个乐句都有固定的落音,第一句落音为“6”,第二句落音“5”,第3句落音为半拍“3”,末句落音为延长的“5”转半拍“3”。

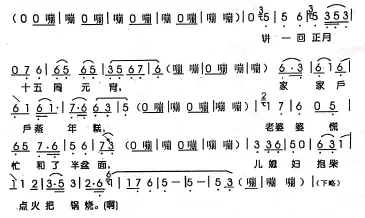

四句腔开场时渔鼓和简板的伴奏音型为0 0X | X 0X | X 0X | X 0X | X X,每个乐句中间都会用渔鼓打出固定的节奏,用来分割乐句,节奏型为 0X | X 0X | X X ,最后一句为 0X | X X。这种标志性的节奏,使听众很容易区分出渔鼓音乐和其他曲种的区别。

例如:

四句腔有明显的起、承、转、合的特点,很有民族特色。渔鼓曲调虽然有限,但是好像蒙古长调一般,在不断的反复中可以填充无限的内容,这是四句腔的突出特点。四句腔适用范围广泛,只要具备了七字句、十字句、五字句的词格规律,都能套入演唱。邳州渔鼓的两句腔较为独特,主要用于快板。一般以“上下韵”两个乐句组成,上句落音羽“6”,下句落音徴“5”,有时也会落在角“3”上。两句腔节奏明快,但是曲调音程跨度较小,旋律进行不明显,近于平直,和当地方言音韵融为一体,非常口语化,说中有唱,唱中夹说,甚至连说带唱,加上邳州的方言土语,形成了突出的地方曲艺特色。

(二)板式特点

邳州渔鼓的板式基本可以分为3种。

慢板又称为四平口,取“四平把稳”之意,节奏为一板一眼,多用于叙事,或表达悲痛的情绪。演唱时要求演员演唱的舒缓自然、慢中有序,节奏流畅准确,拖腔丰满,行腔过程中休止符、气口要运用的恰到好处,气息稳,不拖不抢,慢出温柔缠绵的音韵。快板又叫流水板、垛子板,有板无眼,多用于营造紧张和欢乐的气氛,一般用于激烈打斗、争辩的场面,对演员的说唱功底要求较高,要求演员吐字快而不乱、字正腔圆、铿锵有力。二六板也被称为换口,是一板一眼的节奏,用于快板转慢板、或慢板转快板的连接部分,起一定的过渡作用,使板式转换的比较自然流畅而不生硬。演员演唱时有时也会正常用二六板进行叙事,要求节奏明快清晰,唱如娟娟流水,舒展淋漓,拖腔送韵做到板眼不乱。

三、邳州渔鼓的语言特色

戏曲、曲艺等演唱表演艺术, 一般均会受到流传地区语言的影响, 各地语言的差异,又造就了戏曲、曲艺品种的各具特色,多姿多彩。邳州渔鼓主要流行在以邳州为中心的周边地区,它的主要代表语言是邳州话,由此道白演唱均带有邳州话的韵味。邳州位于在北方话区的边缘部分,由于南部接近江淮地区,北部接近鲁南地区,因此邳州方言除了保留了徐州话的基本特点之外,也夹杂了一些江南地区、鲁南方言的一些特点。例如:中、古、全、浊,在邳州话里声母都不震动,发成全清音,声母中送气不送气比较明显。

邳州话接近徐州话,和普通话的语音语调有些相似,很多词汇读法相同,只是声调不同,也有一些词汇和语法与普通话有较大的差异,例如“手帕”用邳州话讲起来就是“手捏子”,“自行车”被称为“角压车”,“膝盖”说成“隔了稗子”等,还有一些动词仅在当地流行,例如“搁搂搁搂”就是“搅拌”的意思。有些词读音接近但仍有差别,比方说“你”邳州话读为说成“恁”,“水”不说“水”说成“匪”。如此特色的方言运用到渔鼓之中,形成了区别邳州渔鼓与其他地方渔鼓的典型特征。

从邳州渔鼓艺术家孙文艳演唱的传统渔鼓“吕洞宾戏牡丹”中,我们可以清晰地感觉到邳州方言的韵味。以她所表演的开场道白为例:

“久旱蓬甘雨,他乡遇故知,同房花烛夜,金榜题名时”。

用普通话拼读出来就是:

jiǔ hàn féng gān yǔ , tā xiāng yù gù zhī.

tòng fáng huā zhú yè, jīn jiǎng tí míng shí.

在邳州渔鼓演唱中,被诵读成:

jiú hàn féng gǎn yú, tǎ xiǎng yù gù zhǐ.

tòng fǎng huǎ zhǔ yè, jǐn jiǎng tī mīng shī.

从上面的拼读标注可以明显看出,虽然这几句道白的读音相同,但是语音语调有很大的差异,平声读成三声,上扬的二声变成了平声,三声变为扬声等,形成了鲜明的地方特色。

接着她演唱的韵白(留口)部分“这也叫四句为诗八句结纲,12句西江月道罢。恁让俺扫鼓带板,向恁们奉敬一回道来也。”其中“恁”字很有地方特色,“也”字带有较长的尾韵拖腔,委婉动听,直接带入了随后的唱腔部分:

“言的是山罩青松松罩山,山藏古洞洞藏仙,吕洞宾打坐朝阳洞,他耳红面热也不安然。不知道哪里旱了没下雨,哪里涝了没晴天。手掐仙腕指一算,算准了沈丘县出来小姐牡丹仙。他背后推座忙站起,将身来到洞外面,有一个拨云掸子拿在手,一来一往拨云端,他把四方云头都拨过,打那边拨来黄云将身瞒……”。这里,四句腔委婉动听,唱词韵律明显,生动形象,通俗易懂。渔鼓艺术是来自社会底层的人民群众的,无论是表演者和听众都是平常百姓,这种源于生活富有口语化的韵白唱腔更能引起听众的共鸣,使人倍感亲切。

邳州渔鼓虽经千年的传承与发展,但到如今和众多非物质文化遗产中的曲艺戏曲一样,到了后继无人、频临灭绝的地步。上个世纪曾经在邳州当地家喻户晓的渔鼓“八条汉子”随着老艺人的纷纷离世,在年轻人心中几乎无人知晓,一大部分深受人民喜爱的渔鼓艺术作品也已近失传,邳州渔鼓呈现日益衰败的趋势。当下,培养年轻演员,整理传统书目,拯救邳州渔鼓的工作迫在眉睫,期望本文可以为朴实、沧桑的渔鼓艺术得以更好的传承贡献力量。

[1]陈登琴.邳州曲艺志[M]..时代文艺出版社,2003(08).

[2]王鸿,张棣华,夏耘.中国曲艺志·江苏卷[M].中国ISBN中心,1992(12).

[3]刘玉龙.风雨“渔鼓人”——安徽界首渔鼓传承人现状调查及其思考[J].大众文艺,2012(10).

连云,徐州工程学院艺术学院讲师、博士。

——江苏邳州老年大学校歌

——《陈杏元和番》音乐分析