云南省少数民族传统体育研究综述

郑小凤,梁 健

(红河学院体育学院,云南蒙自 661100)

云南省少数民族传统体育研究综述

郑小凤,梁健

(红河学院体育学院,云南蒙自 661100)

运用文献资料法整理、分析,回顾近年来云南少数民族传统体育研究成果,理清少数民族传统体育研究思路,明确研究范围,总结研究内容、研究特点以及研究不足之处,期望对云南民族传统体育的研究提供较全面的介绍,以此推动云南少数民族传统体育发展。

云南省;少数民族;传统体育

由中国第六次人口普查可知,目前在中国的56个民族中,云南有26个世居民族,就是除汉族以外,有25个世居少数民族,是中国少数民族最多的省份,并且每个少数民族的人口都在6000人以上。在这25个少数民族中,有15个少数民族是云南所特有的,它们分别是:哈尼族、白族、傣族、佤族、傈僳族、纳西族、拉祜族、布朗族、独龙族、景颇族、普米族、基诺族、阿昌族、德昂族、怒族。在这15个特有民族中,除白族外,其余14个少数民族约95%居民居住在云南。云南民族众多,各民族存在一定区别,各民族的传统体育也有差异,民族传统体育的差异决定了民族传统体育的丰富多彩,云南民族传统体育的项目已经将近四百项,为了保护和传承云南民族传统体育,挖掘云南少数民族传统体育研究现状是非常有意义的。

一 云南省少数民族传统体育研究现状

随着1985年石天敬的《傣族武术趣谈》一文公开发表,拉开了云南省少数民族传统体育研究的序幕,1987年,在《“东巴跳”的来源》一文中,尹兆忠以研究云南省特有少数民族纳西族的传统体育项目,将云南省少数民族传统体育“东巴跳”带入我们的视野。随后,一系列的书籍和学术期刊如雨后春笋般出现在公众面前。

目前,对于云南省少数民族传统体育的研究成果主要以书籍和学术论文的形式展现。

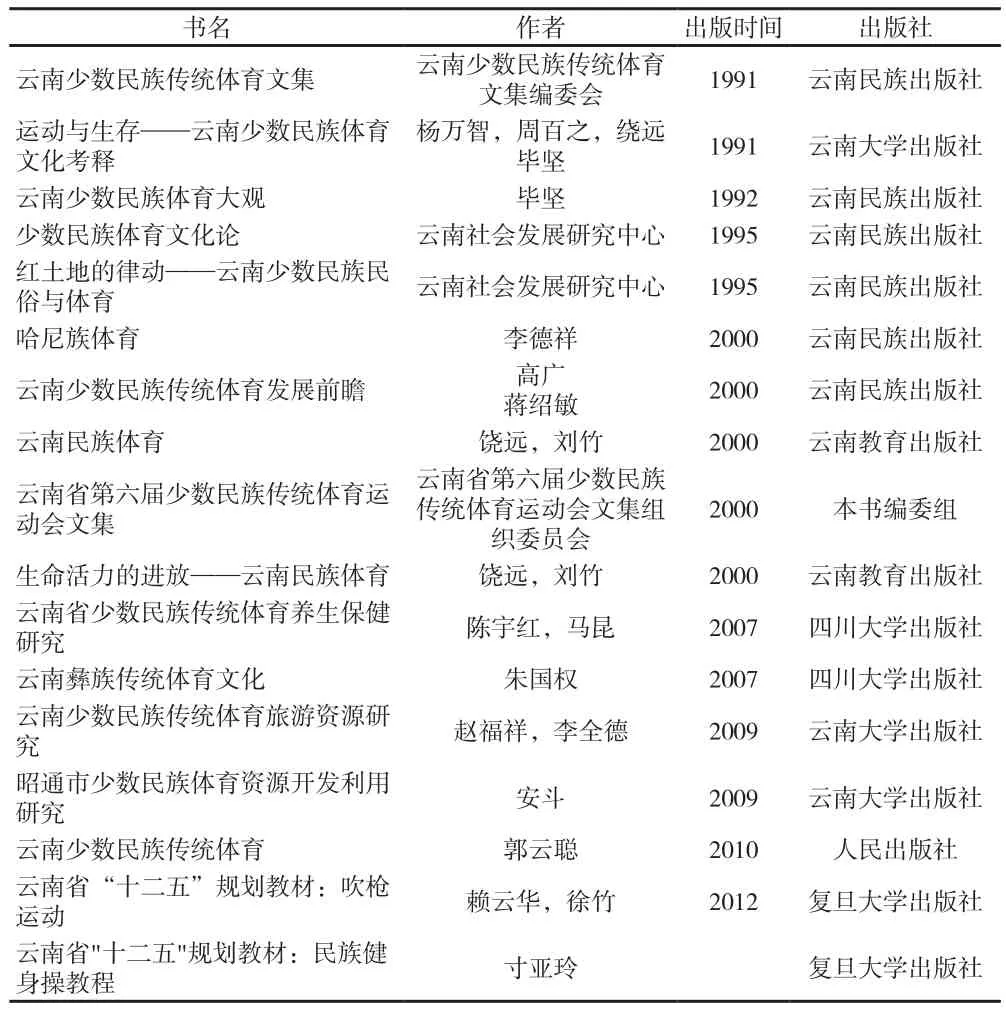

主要的书籍见表1:

表1 云南省少数民族传统体育主要书籍分布情况

纵观表1可知,本表是按照书籍出版的时间排列的,以上书籍包括:专著、著作和教材等,内容都是围绕云南少数民族传统体育进行研究。

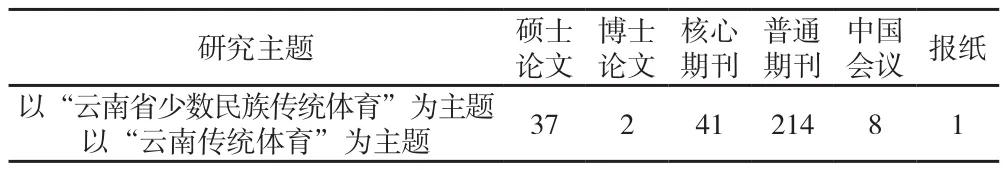

文献的收集,主要是通过中国知网、万方数据库,分别以“云南省少数民族传统体育”、“云南传统体育”为主题进行搜索;并以云南特有15个少数民族为主题搜索有关体育方面的论文,如以“哈尼族体育”为主题搜索有关哈尼族体育方面的论文;截止时间为2015年6月,在检索过程中剔除重复文献以及与云南省少数民族传统体育研究联系较少的文献,最终获得的文献数量为303篇。

表2 云南省少数民族传统体育文献总体分布情况

通过文献整理发现,从1987年到2006年这20年间,发表的关于云南省少数民族传统体育方面学术文章仅有38篇,每年的研究成果并不多,平均每年发表的文章不到两篇。2007年,学者们从事云南省少数民族传统体育方面的研究开始增多,2007年有十几篇论文,2013年、2014年达到高峰,文献有四十几篇。

阅读以上书籍和学习文献资料,通过整理书籍、梳理文献发现学者们研究的主要内容主要集中以下几个方面:

(一)云南省少数民族传统体育文化研究

学者们对云南省少数民族传统体育文化关注较多,关于文化方面的研究集中在少数民族传统体育文化的起源、特征、内涵、关系、传播途径、变迁等。已经出版的书籍,偏向于研究少数民族传统体育文化与其他方面的关系。如饶远,刘竹(2000)所著《生命活力的进放——云南民族体育》探索了云南少数民族体育与劳动、战争、祭祀民俗的关系,探讨了民族体育文化在当前竞技体育、全民健身发展中的作用和旅游大省建设、民族文化大省建设的贡献;朱国权(2007)所著《云南彝族传统体育文化》主要讲述云南彝族的生产生活、民俗祭祀、娱乐方式与体育的关系,深刻的表达了彝族体育与彝族意识、审美、伦理道德、宗教信仰等文化密切相关;郭云聪(2010)所著《云南少数民族传统体育》涵盖了云南少数民族的基本概况,民族文化与传统体育的关系,云南少数民族的主要历史以及云南特有少数民族体育——白族传统体育。

由于学者们注重云南少数民族传统体育文化,学术论文比较多,并且对彝族传统体育文化关注度较高,涉及到彝族传统体育文化的起源、发展、特征等。罗建新(2008)在《彝族传统体育文化的起源与传承》一文中认为彝族传统体育文化的起源与居住环境、军事活动、宗教信仰密切相关,起源于生产、生活劳动的需要。伴随着彝族生存环境的变迁、生产方式的改变,其传统体育文化的传承受社会发展、生活环境、生产方式、山地文化性质和民族部落生存竞争和民族的宗教信仰的影响。[1]饶远(2005)探讨云南彝族体育与民俗文化之间的渊源关联和互动关系,以探索民俗对民族体育的形成、演进与发展中的影响作用,并探寻人类早期体育发展的历史文化形态与共同印辙。[2]学者饶远还深入研究了彝族体育的源流和文化价值,彝族体育与原始宗教的关系。范菲,王燕梅(2013)认为云南彝族传统体育活动具有自身独特的文化特征,分别是:地域性、节庆性、功能性。除了彝族以外,还有学者研究独龙族的传统体育文化,如:徐艳华,易长江(2013)对云南独龙族传统体育文化的产生、发展、传承进行探析,考证云南独龙族传统体育文化的属性。从传统体育项目研究少数民族传统体育文化的有韦晓康、袁静等学者。韦晓康,赵志忠(2011)认为当地人将陀螺传说与祖先崇拜、图腾崇拜融合到一起,产生了富有地方特色的陀螺文化传统;[3]袁静(2015)对佤族的射弩文化进行了研究。

一部分学者从具体民族和项目角度研究传统体育文化,另一部分学者是从民族整体、宏观的角度研究少数民族传统体育。方祯,黄光伟(2006)认为云南少数民族传统体育文化除了具有民族文化和体育文化的共同特征以外,还呈多样性、自然性、民间性、亲和性的地域文化特征。[4]杨庆辞,易长江(2011)分析、论证了云南高黎贡山区域特有少数民族传统体育文化的产生、发展以及文化特征,并提倡保护和发展高黎贡山区域少数民族传统体育文化。李传国(2011)研究在摩梭母系文化中产生的民族传统体育,探讨摩梭母系文化的现代变迁对民族传统体育的影响,揭示摩梭人传统体育的文化特征,以丰富民族传统体育文化,促进少数民族体育的全面发展。[5]白世梅,刘坚(2013)揭示了云南特有少数民族传统体育——双江拉祜族72路打歌文化变迁的动因以及模式。李会明,马斯和等(2011)倡导建设和发展云南省少数民族传统体育文化。张金凤(2013)指出提升云南省少数民族传统体育这一文化“软实力”,可以通过民族民间体育文化交流活动、民族传统节日、学校、媒体传播等方式;张帆(2015)也指出了云南省少数民族传统体育文化传播的途径;王晓虎,郑勇等(2012)论述了原始宗教对云南省民族传统体育文化的衍传作用。张云(2008)认为不能单纯地强调现代竞技体育的发展而忽略了民族传统体育,应该将民族传统体育与现代竞技体育协调起来,让它们互相促进、共同发展。[6]

(二)云南少数民族传统体育融入学校研究

目前,国内有一批年轻学者赞同将少数民族传统体育融入学校教育,特别是在云南民族众多,传统体育项目丰富多彩的情况下,将传统体育项目引入学校,尤其是普通高校,是具有传承意义的。有关硕士学位论文就探讨了如何将云南少数民族传统体育引入学校的问题。

明芮妃(2011)的硕士学位论文《云南省少数民族传统体育校本课程开发的研究》,探索云南少数民族传统体育与校本课程结合,并对开发价值、开发条件、开发现状、开发影响因素、开发原则等进行论证,为少数民族传统体育融入学校体育新课程提供了思路。屈曲(2013)的硕士学位论文《云南省普高校体育课融入少数民族健身舞旳可行性研究》从民族健身操的自身优势、教师、高校层面进行可行性分析,并提出了民族健身舞融入高校体育课的基本对策。周宗惠(2012)的硕士学位论文《滇东北地区少数民族传统体育融入学校体育的可行性研究》论述了昭通市学校体育教育引进少数民族传统体育是可行的,不仅能够挽救少数民族传统体育消失和灭绝,还能够发挥少数民族传统体育的功效,激发学生兴趣,促进体质健康。

除了硕士学位论文,还有其他学者也提出了类似的观点。张虹(2010)专门阐述了云南高校体育引入民族传统体育具有发展优势;陈艳松,杜文银等(2013)探讨了云南德昂族传统体育项目引进普通高校体育课堂的必要性、原则以及对策,目的是为了将德昂族传统体育和学校体育教育相融合,促进德昂族民族传统体育的发展和传承。郭树华也认为云南高校有必要开展少数民族传统体育项目;林敬博,王鹏(2014)认为云南省普通高校公共体育课应当开展民族传统体育项目。也有学者提出在云南省民族地区中学、小学的体育课程中引入少数民族传统体育。

(三)云南省少数民族传统体育的传承与保护

对于云南省少数民族传统体育的传承和保护,学者们是持肯定态度,一些学者还提出了保护、传承的思路和模式,传承路径等,对保护和传承云南少数民族传统体育具有借鉴意义。

刘汉生(2011)提出能够真正承载少数民族体育文化特色的主体,主要是指与少数民族体育文化保护相关的少数民族大众,只有他们的民族信念、习俗和社会舆论才可以形成一种自发的力量来保护少数民族体育文化。[7]庞俊娣(2003)在《云南边疆少数民族地区传统体育文化研究》一文中提出对少数民族传统体育文化的发掘、继承、保护和发扬的紧迫性和重要性。[8]2011年,温和琼研究了云南特有少数民族传统体育的传承与发展;2013年,研究了社会结构变迁中,传承和保护云南少数民族传统体育。李全德,赵福祥,郭金贵(2010)探讨了非物质文化遗产中,保护云南少数民族传统体育;李晶晶(2011)对云南少数民族传统体育传承研究;白世梅,刘 坚,施雪兰(2012)提出了拉祜族传统体育保护、传承的思路和模式;李德祥,李曌熙,李沧临(2014)研究了云南哈尼族民族传统体育的传承和创新;李开文,周山彦,李晓通等(2015)研究了云南省少数民族节日体育的传承路径。杨春立,金黄斌,白银龙(2014)研究了云南省施甸布朗族舞龙传承研究;谭志丽,饶远等(2007)阐释云南省迁徙蒙古族传统体育传承、演进与发展的机制,并在此基础上探寻迁徙民族传统体育传承、演进与发展的模式。[9]康厚良,杨玉婷(2012)给出了传承、保护和开发放鹰活动的具体策略和措施。[10]

(四)云南省少数民族传统体育旅游开发研究

云南是旅游圣地,有丰富的旅游资源,如何将旅游与传统体育项目相结合,是学者们研究的热点。

赵福祥、李全德(2009)所著的《云南少数民族传统体育旅游资源研究》主要讲解了云南少数民族传统体育旅游资源分布与分类、开发现状、存在的问题、开发对策以及体育旅游资源的保护。邓开民(2011)的博士论文《云南少数民族传统体育旅游资源开发利用研究》对云南省少数民族传统体育旅游资源进行了分类。明庆忠,刘坚,王德义(1998)通过分析云南省不同少数民族的主要体育旅游资源以及地区分布,总结民族传统体育的特点,调查研究体育旅游资源开发情况和存在的问题,提出实现民族体育旅游产业化的建议,并认为云南民族体育旅游实现产业化,不仅有利于开发利用云南旅游资源,而且有助于继承和发展云南少数民族传统体育。闫巧珍(2014)分析了云南民族传统体育旅游业的发展现状、存在的机遇和挑战。李晓通,李开文,陈永兵(2014)认为应以旅游线路的设计、旅游文化的创造及乡村旅游、旅游资源的拓展等方面为主要开发思路,保障云南文化生态的和谐与生态文明建设的顺利发展。[11]

(五)云南省少数民族传统体育项目研究

早在1995年,学者阿果就已经发表了一系列关于云南省民族传统体育项目的研究,分别总结了云南25个少数民族的主要传统体育项目。随后,学者对传统体育项目的研究集中在个别民族的个别项目,如:傣族、苗族等的传统体育项目。贺桂梅(2008)的硕士学位论文研究了云南傣族“孔雀舞”的动作特征和健身塑体功能;张志臣(2014)的硕士学位论文研究了云南傣族武术的历史和发展;车婷(2014)探讨了云南傣族孔雀拳的发展和变迁。余春华(2013)研究了云南苗族传统体育项目“吹枪”的起源与发展。侯金成,杨爱华,李英(2010)对云南省傈僳族体育舞蹈进行研究,主要的体育舞蹈包括:生产舞、祭祀舞、嗄切舞、狩猎舞、丧仪舞、婚礼舞等。杨文杰(2012)研究了云南省赛龙舟的起源和发展。张兴雄,顾晓艳,张东秀(2010)对云南省水族传统体育项目进行调查,发现水族大多数传统体育项目已经消失,或者已经与其他民族体育项目融合。随着社会文化的变迁,融合后的一些体育项目已经消失或面临消失。[12]

李德祥(2000)所著《哈尼族体育》将哈尼族体育分成三个部分:游戏体育、民间体育、竞技体育,对每个部分的传统体育项目进行了详细的论述。赖云华,徐竹(2012)所编《云南省“十二五”规划教材:吹枪运动》教材,介绍了吹枪运动。寸亚玲(2014)所编《云南省"十二五"规划教材:民族健身操教程》,主要包括彝族烟盒健身操、白族霸王鞭健身操、傣族健身操、彝族撒尼健身操、藏族健身操的动作方法、比赛规则、成绩判定等。

(六)云南省少数民族传统体育运动会

云南省少数民族传统体育运动会是由云南省民族委员会和云南省体育局共同主办,每四年举办一次,由各地区(州)轮流举行。到目前为止,云南省少数民族传统体育运动会一共举办了十届,云南省第十届民运会于2014年在迪庆藏族自治州隆重举行。学者对云南省民运会的研究集中在民运会项目、参赛情况、开展现状及存在的问题的研究。

孙剑(2008)的硕士学位论文回顾云南省民运会的历史,阐述了云南省民运会前八届开展状况,将云南省民运会与全国民运会进行对比。龚斌,李锡云,张立国(2010)倡导云南省构建民运会信息管理模式;车婷,王景明,汪雄(2009)介绍了云南第八届民运会的开展现状和存在主要问题,提倡构建云南少数民族传统体育发展体系。有的学者介绍了云南省第十届民运会,第六届民运会的获奖情况。还有学者集中对运动员参赛资格、审查方式,运动会的竞赛规则进行研究,以及为民运会的管理方式、民运会存在的问题、发展提供相应的对策和建议。

二 结语

综上所述,学者关于云南少数民族传统体育研究主要集中在:云南少数民族传统体育文化研究;云南少数民族传统体育融入学校研究;云南省少数民族传统体育的传承与保护;云南省少数民族传统体育旅游开发研究;云南省少数民族传统体育项目研究;云南省少数民族传统体育运动会。

研究不足之处主要有:(1)学者们对云南民族传统体育中女子体育缺乏关注,学术成果少;(2)学者们对云南省各民族的传统体育研究不均衡,研究傣族、哈尼族、纳西族的民族传统体育较多,而对普米族、基诺族、怒族的民族传统体育关注较少,到目前为止,还没有专门的学术成果。

[1]罗建新.彝族传统体育文化的起源与传承[J].体育学刊, 2008,15(7):106-109.

[2]饶远.民俗中的体育与体育中的民俗——以云南彝族传统体育文化研究为例[J].体育文化导刊,2005(1):78-80.

[3]韦晓康,赵志忠.陀螺传统体育项目文化及其特征——以云南景谷县为例[J].北京体育大学学报,2011,34(11):15-18.

[4]方祯,黄光伟.云南少数民族传统体育的地域文化特征[J].体育文化导刊,2006(5):91-93.

[5]李传国.母系文化对摩梭民族传统体育的影响——以云南永宁乡温泉村、小落水村调查为例[J].成都体育学院学报, 2011,37(5):27-30.

[6]张云.云南少数民族传统体育与现代体育文化探究[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2008,25(6):42-45.

[7]刘汉生.云南少数民族体育的文化产业化发展[J].体育学刊, 2011,18(4):122-126.

[8]庞俊娣.云南边疆少数民族地区传统体育文化研究[J].学术探索,2003(8):71-73.

[9]谭志丽,饶远,刘定一,等.外来迁徙民族传统体育传承、演进与发展的成因探析——以云南省通海县兴蒙乡村落调查为例[J].体育科学,2007,27(4):72-75.

[10]康厚良,杨玉婷.云南丽江纳西族放鹰活动的传承与保护研究[J].成都体育学院学报,2012,38(6):48-51.

[11]李晓通,李开文,陈永兵,等.云南少数民族传统体育旅游开发探索[J].体育文化导刊,2014(8):107-110.

[12]张兴雄,顾晓艳,张东秀,等.云南水族传统体育项目调查研究[J].西安体育学院学报,2010,27(4):437-440.

[责任编辑 龙倮贵]

Research Summary of the Traditional Sports of Ethnic Minorities in Yunnan Province

ZHENG Xiao-feng, LIANG Jian

(P.E College of Honghe University, Mengzi 661199, China)

The article analysis Yunnan minority traditional sports research results of recent years, and clear ideas, scope, content, characteristics and problems of the traditional sports research. This paper hopes to provide a comprehensive introduction to the research of Yunnan national traditional sports, and promote its development.

Yunnan province; Minority nationality; Traditional Sports

C953

A

1008-9128(2016)01-0039-04

10.13963/j.cnki.hhuxb.2016.01.010

2015-09-08

教育部人文社会科学研究一般项目:我国高校体育课程中少数民族传统体育的教育内容设置及评价方法研究——以云南为例(14YJA890009)

郑小凤(1985-),女,四川渠县人,助教,硕士,研究方向:社会体育。

梁健(1963-),男,云南蒙自人,教授,研究方向:少数民族传统体育文化。