民族认同危机:少数民族小学生“汉化”现象刍议

——基于云南边境H县的调查与分析

卢梦鸽,张洋洋

(云南师范大学教育科学与管理学院,昆明 650500)

民族认同危机:少数民族小学生“汉化”现象刍议

——基于云南边境H县的调查与分析

卢梦鸽,张洋洋

(云南师范大学教育科学与管理学院,昆明 650500)

该文运用调查法检视云南边境H县少数民族小学生的“汉化”现象背后的少数民族小学生的民族认同危机,初步分析表明,家庭教育中民族文化传承教育的淡化和学校教育的倾“汉化”是造成少数民族小学生本民族认同危机的主要原因。为此,少数民族地区的教育管理者应统兼顾现代化与民族化,构建具有多元文化的地方课程体系;教师应丰富多样民族知识体系,促进校园文化的本土化建设;推进家庭教育与学校教育的良性互动,增强少数民族小学生的民族自信心和社会竞争力。

民族认同危机;少数民族小学生;“汉化”现象;云南边境H县

一 问题的提出

费孝通教授指出“民族是一个具有共同生活方式的人们共同体,必须和‘非我族类’的外人接触才发生民族的认同”①,也就是说,民族认同就是民族成员在民族互动交往的过程中,基于对自己民族身份的反观和思考而形成的对自民族(内群体)和他民族(外群体)的态度、信念、归属感和行为卷入,以及其对民族文化、民族语言和民族历史等的认同。[1]从这个意义上讲,现代的学校教育有必要通过传承和创新中华民族现代文明和少数民族优秀文化,使学生获得国家认同和民族认同,进而增强学生热爱中华民族和自己本民族的情感。然而,事实却不容乐观。我们在实地调研中发现,少数民族地区的义务教育以国家层面的以汉文化为主流的课程为主,倾“汉化”的教育活动极大地削弱了少数民族小学生的身份感,致使他们本民族认同的碎片化。长此以往,势必使他们背离本民族优秀的文化传统而向“汉化”迈进,造成本民族认同危机。

“汉化”是史学界仍有争议的一个研究内容,一般来讲,史学界所述的“汉化”是指少数民族的文化向汉文化靠近的复杂的历史现象。[2]在教育研究领域,“汉化”通常被用作描述少数民族群体,尤其指少数民族的学生在个人的社会化发展过程中渐失本土特色而向汉文化趋近的现象。可是,现代少数民族学生身上穿的西装、T恤、夹克、牛仔裤等衣服,唱的流行歌中的艺术元素等等,无一例外都来自西方社会,并不是所谓的倾汉族文化。由此来看,与其把“汉化”解释成“向汉文化的趋近”,倒不如说当今少数民族社会的变化主流是“现代化”。因而,本文把“汉化”现象界定为:少数民族地区的小学生在以汉文化为主流的文化教育过程中渐失民族本土特色而向以汉族为代表的主流文化趋近的现象。

二 研究对象、内容和方法

H县是云南省唯一的瑶族自治县,与越南社会主义共和国老街省山水相邻,居住着瑶、苗、壮、傣、彝、布依等24个民族,总人口10.48万人,其中少数民族人口占全县总人口的61.58%。②近年来,H县抓住国家边境发展战略,依托自身优势,在大力发展本县经济的同时,不断加大对教育的投入,积极发展本县教育事业,到2014年,H县的义务教育基本满足了人们受教育的需求,呈现出从“有学上”到“上好学”的层次发展。然而,我们在走访H县各个学校时发现,H县义务教育事业虽取得较大发展,但作为一个少数民族聚集的地方,H县的小学校园少有少数民族文化气息,绝大多数少数民族小学生已无自己本民族文化元素而呈现“汉化”特点。

本文在厘清民族认同危机和“汉化”概念的基础上,总结少数民族小学生“汉化”的外在表现,探寻少数民族学生“主动”疏离自己民族文化的原因以及它给边境教育和边民认同带来的消极影响,并提出解决问题的对策和建议。

此次实地调查共走访了H县六所小学、一所九年一贯制学校,发放调查问卷600份,回收有效问卷538份,回收率89.67%,其中,学生问卷229份,家长问卷225份,教师问卷84份。调研后期,课题组应用SPSS18.0软件对调查数据进行录入和分析。同时,为了更进一步地聚焦问题,我们有针对性地对当地教育局有关领导、社区负责人、校长进行个人或集体访谈,并且在走访过程中,对调查学校的部分教师、学生进行随机访谈,获取了翔实、生动的资料和典型案例。

三 调查结果与分析

(一)H县少数民族中小学生“汉化”的外在表现

由于撤点并校政策的推行及边境地缘原因,H县的小学大多是寄宿制学校。少数民族儿童在心理发展的重要转折时期,远离自己熟悉的生活环境,初入相对封闭的、以现代化知识体系为主流的学校,极易产生紧张情绪甚至不良的心理反应,如不能及时调适,则可能造成严重地民族认同危机。这主要表现为三种倾向:

1. 对本民族的自卑情结,使其呈现出一种逃离的架势

如果个体对本少数民族归属感较高,则常常伴随着对其他族群的肯定态度,这预示着合群,这对少数民族青少年的心理健康调节有帮助。反之,则伴随着对其他族群及其文化的不适应,这预示着被主流社会边缘化。③在走访的小学里,我们了解到,初入小学的儿童由于大多是没有受过学前教育就直接进入小学的,他们很多只能听懂汉语但不会说汉语,无法跟别人正常交流,当他们以这种不稳定的方式离开所熟悉的民族文化生活环境进入到陌生的义务教育中,心理上难免会缺乏安全感,以致对自己所属民族感到自卑,觉得自己民族“又穷又破”,不愿主动说自己的民族身份。我们的调查结果显示,学生对“我乐于别人知道我的民族身份”一题的作答,选择“完全同意”的占35.4%,选择“基本同意”的占15.4%,选择“无所谓”的占13.7%,选择“基本不同意”的占17.2%,选择“完全不同意”的占18.3%,可见,将近一半的小学生对自己的民族有自卑情绪,不愿主动向别人介绍自己的民族。另外,还有36.7%的小学生认为自己的民族身份“对我来说无关紧要”。对自己本民族的不自信,在与其他族群交往时,常常会有受歧视感,更滋生了逃离情绪,这极易产生文化的隔阂和冲突,脱离当地教育的实际需求,影响学生及其家长学校教育的认同。

2. 心理上较为认同本民族文化,现实中却鲜有会说会写本民族语言文字

我们在问卷中设计了“我对中国五千年的灿烂文化感到骄傲”“我乐于别人知道我的民族身份”“我认为本民族的文化有必要保护”三个问题,结果显示,分别有90.9%、71.8%和88.5%的学生对上述问题选择了“完全同意”、“基本同意”。这一结果说明,边境地区的少数民族学生具有强烈的民族自豪感,对国家与民族文化具有较高的认同度。然而,对“我精通自己的民族语言”“我了解本民族的风俗习惯”两个问题的回答,仅有一半的学生给予肯定的答案。通过进一步访问,我们发现,在“精通”本民族语言的小学生群体中,绝大部分的小学生也只是能用民族语言交流,却不会书写本民族的语言。

周大鸣教授曾说:“语言在某种程度上是表征族群性的符号,从一个族群语词的语源和演变、造词心理、亲属称谓、姓氏等等,都可以追溯其文化渊源,语言可称作是维系族群认同的明显成份。”③H县少数民族小学生们虽然对自己所属民族感到自豪,但他们不会说或不会写本民族的语言,等于连接民族的历史与现实的纽带断裂了,这不利于其民族情感的生成和社会竞争力的培养。

3. 热衷追求现代化的时髦衣服,对本民族特色服饰持排斥态度

全球化的浪潮把人类带入了“地球村”的时代,少数民族世代繁衍所依赖的熟悉环境开始变异,成千上万积淀传承的生存智慧面临严峻挑战。这一现象在少数民族学生服饰上也尤为突出。在走访的小学里,我们已经很难看到身着少数民族服饰,并且越往高年级,少数民族学生穿民族服饰的数量在减少,他们似乎已经习惯了现代的时髦装,“市场上卖的这些衣服比我们民族服好看,穿着也舒服”“我妈妈已经不给我做民族衣服了”……他们对穿戴本民族服饰产生抵触情绪,“我穿(民族服饰),别的同学会笑话我”“我的民族服饰穿着太硬了”“老师讲别的民族的知识,我根本不感兴趣,又不是考试题目”④……在对“学校组织活动时,我们穿戴民族服饰”一题的作答中,45.6%的小学生给以否定回答,还有20%的小学生表示“无所谓”,也就是说,仅有34.4%的小学生愿意穿戴本民族服饰。

民族服饰是传承民族文化传统的一种最直接、最直观,也是最具有普及性的方式。民族服饰往往记载了一个民族的历史,蕴涵着一个民族的精神和价值追求,表达着一个民族的审美情趣和独特的艺术表现形式。[4]他们虽然对自己所属民族感到自豪,但排斥具有民族元素服饰的态度极可能造成衍生成严重的民族认同危机,使其成为一种“文化边缘人”,⑤既不能较好适应本民族社区的生活,又不能融入现代社会。

(二)少数民族小学生“汉化”的内在缘由

法国作家罗曼·罗兰认为:一个民族的政治生活只是它生命的浮面,一个民族的文化才是它内在的生命和各种行动的源泉,因为在文化中反映了人们的思想热情和理想。[5]H县是我国边境一个少数民族自治县,保持多元文化的活力是维护边境地区安全与稳定,展示我国文化形象,提升我国软实力的重要举措。H县少数民族小学生呈现的“汉化”现象,严重消解了民族地区多元文化的活力,因而,从少数民族小学生活动的两大主要场域,即家庭和学校,去探究少数民族小学生的“汉化”现象的问题根源就显得尤为重要。

1.家庭教育中,民族传统文化传承教育的淡化,加速了少数民族小学生“汉化”的形成

家庭教育作为孩子的启蒙教育、学校教育的基础,是民族文化传承的基础和发源地,是孩子健康成长的土壤。尽管随着H县人民的生活水平有很大的改善,家长对子女的教育重视程度有所提高,但是,H县家庭中的民族文化传承教育呈现普遍淡化趋势,加速了少数民族小学生“汉化”的形成。

(1) 家长文化素质较低,削弱了民族文化传承教育的基础

少数民族文化的传承和民族共同体的维系很大程度上依赖于民族群体“原生态的、适宜的、内生的教育活动(如少数民族的传统习俗、宗教仪式、传统节日等)”,贯穿于民族个体的家庭和社会生活之中,使儿童逐渐适应和传承本民族文化。[6]因而,少数民族的家庭教育是其本民族文化传承教育的基础。我们的调查结果显示,少数民族小学生对本民族传统文化知道的是寥若晨星。这主要是因为H县少数民族家长大多是初中及以下文化水平的农民,其中31.3%的家长还是文盲,这一现实从客观上就限制了家长向子女传承本民族传统文化的能力和意识。另外,少数民族语言是少数民族文化的重要组成部分,它传承民族精神与民族的灿烂文化,然而,我们的调查数据显示,H县31.9%的少数民族小学生家长不会说本民族的语言,这就削弱了少数民族家长向新生代传承地方民族文化的基础。

(2)寄宿制办学体制,阻碍了家长对子女进行本民族文化的教育

十年的撤点并校让H县产生了一大批寄宿制学校,这给H县的小学教育及家庭教育带来诸多负面影响。我们的调查数据显示,41.86%的小学生住校,其中有 48.83%的小学生家庭距离在10公里以上。儿童小小年纪离开自己熟悉的民族文化环境进入相对封闭的学校环境学习,这在客观上剥夺了少数民族儿童参加具有民族特色的家庭活动的机会。同时,客观条件造成的亲子关系疏远加剧了少数民族小学生对外界的畏惧心理,这既不利于少数民族儿童的心理发展和学习动力的形成,又不利于少数民族家庭的和谐,甚至会成为当地社会稳定的隐患。

(3)经济的快速发展致使H县少数民族家长忙于生计而忽视民族传统文化的传承教育

随着近年来特色经济作物价格的不断攀升和边境贸易的快速发展给H县带来的巨大财富,很多少数民族家长持有“唯金钱论”的观念,认为民族文化传承与否不重要,因而忽视对子女的民族传统文化的传承教育。我们的调查数据显示,虽然有52.4%的家长把认为家庭的中心任务是“孩子的教育问题”,但仍有47.6%的家长将“提高经济收入”和“家长的工作劳动”作为家庭的中心任务,并且25.5%的家长不赞成子女参加那些能够传承民族文化的活动。对本民族文化的情感生成,是本民族个体获得自尊的重要来源,家长忽视民族文化传承教育,使本民族文化传承出现断裂现象,不利于小学生的健康发展,更不利于民族的生存与延续。

2.现代学校教育中,民族传统优秀文化的缺席导致少数民族小学生民族情感的弱化

现代学校教育是以国家意志统一嵌入少数民族地区的一种教育形式,是保护、传承少数民族文化的重要方式。但是,H县的小学教育体系中缺乏少数民族文化元素,致使少数民族小学生对本民族情感的弱化,进而影响到他自身未来发展的定向。

(1) H县小学开设课程大多是以汉文化为主流的课程,致使少数民族多样文化处于“失语”状态

少数民族地区多元的民族文化本应成为现代学校教育中富有当地特色和民族价值的素材,然而,由于办学条件落后、教学管理理念陈旧,H县的小学课程设置和教学活动仅满足于以国家指导纲要要求开设的以汉文化为主体的常规课程,而具有乡土气息和民族文化元素的校本课程的开发和民族文化传承活动则很少开展,即使“有相关的民族常识教材,但都是国家统编,省民委没有相关的教材,与当地的实际民族状况相差较远。”⑥

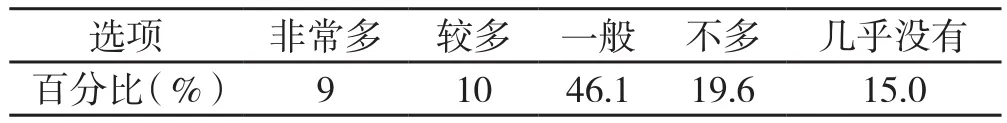

表1 H县教师对“若有地方课程或校本课程,里面涉及民族文化内容的情况”问题回答一览表

由表1可知,仅有19%的教师认为,学校开设的含有民族文化内容的课程“非常多”“较多”,而46.4%的老师认为是“一般”,有19.6%的人认为“不多”,还有15.0%认为“几乎没有”。这一现象也反映在对学生的调查中,50.7%的学生声称学校很少组织民族歌舞的活动,另有62.2%的学生不喜欢学校组织的民族活动,认为它仅流于形式,“没什么意思”。

学校课程没有或缺乏少数民族传统文化,等于是学校教育游离于少数民族儿童的生活世界之外,这就导致学校教育对少数民族文化传承力量的弱化,从而影响少数民族小学生对本民族的认同态度的生成。

(2) H县小学老师的知识体系中缺少民族文化元素,影响了少数民族小学生的民族认同感的生成

培养学生热爱中华民族和本民族,首先要培养他们的民族认同感,青少年正处在自我同一性形成的关键时期,如何确保他们能够形成良好的自我身份认同感是学校教育应该关注的问题,[7]而教师作为传承少数民族优秀文化的先锋,责任重大是不言而喻的。被访的老师中,26.8%的教师不是本县的,属于“空降”这片土地上,对这片有着多元文化的沃土一无所知,“我们不懂瑶族、苗族的文化,平时只负责向学生传递书本上的知识,关心学生是否掌握教材上的内容”⑦这一状况致使相当一部分少数民族小学生接收不到民族文化教育,同时也因无法适应与本民族文化分离的现代课程而跟不上教学进度,使很多少数民族学生到了高年级由于成绩差而产生厌学情绪,甚至选择中途辍学。

值得一提的是,在H县的教师队伍中,56.5%的教师是不会说少数民族语言的汉族,而少数民族教师队伍中,会讲民族语言的仅占38%,并且他们大多被安排在小学高年级,这客观上造成了少数民族小学生汉语使用水平比母语高,进而导致他们对汉语的认同度高于母语。

(3)H县小学的校园文化匮乏不利于少数民族小学生健康心理的塑造

校园文化作为学校教育的第二课堂,它向学生施加的潜移默化的文化力量是其他形式的教育无法比拟的,更是不可替代的。由于特殊的历史和环境影响,H县的以少数民族学生为主体的封闭寄宿制学校遍布,校园文化建设理应运用边境地区多元民族文化为素材,为学生创建一个是促进学生心理健康成长的温馨家园。可是,在实地走访中,我们没有看到富有民族文化气息的校园文化建设,尴尬的文化匮乏印证了少数民族地区的小学校园文化建设的滞后。

某小学教师在随机访谈中说到,“小孩子整天被‘关’在校园里,体育设施缺乏,每天从早上六点半到九点半,除了吃饭、上厕所,大部分时间是坐在教室学习。好动是孩子的天性。我们几个住校的老师在课后曾试办了兴趣班,既丰富了孩子们的校园生活,又让我们也有事可做,孩子们也挺喜欢,只是后来学校考虑到安全问题,兴趣班被迫终止。”⑧从这位老师的话语中,我们觉察到,H县小学校园文化建设的滞后,致使少数民族小学生的寄宿制生活单调沉闷,很容易使学生之间、学生个人心理中产生诸多矛盾、冲突,如若教化不当或引导不够,则会造成群体纷争或个人心理问题。

四 对策与建议

对本民族的认同具有强化族群个体的情感依附和身份归属的功能,它既是维系一个民族存在和发展的纽带,又关乎一个多民族国家的稳固存在和长远发展。现今,传统的家庭、社区的传承教育的方式受到现代社会发展的冲击时,学校教育作为现代教育的主要场所,就成为一种有效的教育、培养、保护与传承民族文化的方式,[8]而学校教育的无根化是导致少数民族小学生“汉化”严重的主要原因。因而,推进少数民族地区小学的多元文化整合的教育,是增强少数民族小学生民族认同感乃至国家认同感的重要途径。本文尝试从管理者、操作者和支持者三个群体入手,提出一些有针对性的对策和建议,以期为后续相关研究提供一定的参考和借鉴。

(一)少数民族地区的教育管理者应统筹现代化与民族化的教育理念,构建具有多元文化整合的地方课程体系,提升少数民族小学生的民族认同度

刘铁芳教授曾说:“我们在追求现代化的宏大目标时,恰恰失去了对历史深处的民族精神底色的悉心呵护和对自然人性的眷顾,使得我们的教育设计疏于培育个人生命的精神之根,也失去了教育本身的鲜活血气。”[9]H县教育行政部门应该摆脱一贯奉行“大一统”的管理观念,强化自身的主体意识,在开齐国家意志规定下的现代化的义务教育常规课程,确保少数民族享有现代教育的权利之外,还应该积极调动一线的教育者,众志成城,开发一些体现和传承民族特色文化的校本课程,构建多元文化的地方课程体系,这既迎合了少数民族小学生完整的心性与情感培育的需要,践行了国家基础课程改革的“为每一个孩子的发展”的基本课程理念,同时又在一定程度上保障各民族的文化平等发展,在丰富整个国家文化教育的基础上,强化了少数民族小学生对国家和民族的认同,维护了当地社会的稳定发展。

(二)丰富少数民族地区小学教师多样民族知识体系,推进校园文化建设的本土化,增进少数民族小学生对民族文化的熟识度

师资队伍建设是提高学校教育质量、促进教育和谐发展的核心因素,若想在少数民族地区既保证以儒汉文化为主流的中华现代文化的继承与辐射,又做到少数民族多样文化的传承与创新,就必须丰富少数民族地区小学教师的本土化知识体系,满足不同族群的不同教育期望和要求,弥补现实存在的少数民族学生的教育机会不平等。教师作为校园文化建设的主力军、操盘手,应该在丰富少数民族本土化知识体系的同时,探索凸显民族文化特色的校园文化活动,丰富少数民族小学生的寄宿制校园生活,这样加深各民族间的理解,减少多民族间的冲突,促进各民族小学生和睦相处,共同构建和谐稳定的校园环境。

(三)加强家庭教育和学校教育的良性互动,全力培育具有民族精神的现代小学生,增强他们的民族自信心和社会竞争力

多元文化整合教育理论强调,一个多民族国家在担负人类共同文化成果传递功能的同时,不仅要担负传递本国主体民族优秀文化的功能,而且同时要担负起传递本国各少数民族优秀传统文化的功能。[10]由于现实的种种原因,少数民族家长对学校教育的过分依赖与期待,在一定程度上为学校开展民族文化传承教育提供了良好的前提和基础。学校应该以多种形式开展家校合作与互动,激发少数民族家长和社区传承和弘扬民族文化的热情,使少数民族小学生的学校教育与家庭教育互相融合,[11]在学习本民族文化的基础上又适应国家主流文化的灌输,这一方面确保了优秀民族文化的传承,提高民族自信心;另一方面,也增强少数民族小学生民族平等和民族团结的意识,培育出具有中华民族精神的跨文化的现代小学生。

注释:

①费孝通.中华民族多元一体格局[J].中央民族学院出版社,1989:7.②相关数据由H县教育局提供:H县教育基本情况,2014.6.

③周大鸣.论族群与族群关系[J].广西民族学院学报,2001(2):16.④以上引号里的话引自“对H县q乡小学学生的随机访谈录”,2014年9月24日上午11时左右,q乡小学校园.

⑤杨红英.少数民族发展中人力资源开发研究——基于云南民族文化传承与民族教育开发[M].昆明:云南大学出版社,2008:62.⑥引自“H县b乡希望小学w校长的访谈记录”,2014年9月24日上午10左右,b乡小学会议室.

⑦引自“H县l乡小学m老师的随机访谈记录”,2014年9月25日下午14时左右,l乡小学教师办公室.

⑧引自“H县b乡希望小学D老师的访谈记录”,2014年9月24日上午11点左右,b乡小学会议室.

[1]万明钢.多元文化视野:价值观与民族认同研究[M].北京:民族出版社,2006:4.

[2]王浩宇.“汉化”研究及其思考[J].民族论坛:学术版, 2011(11):104-107.

[3]陈谊,张庆林,史慧颖.民族认同与少数民族青少年问题行为研究[J].中国组织工程研究与临床康复, 2007(52):10640-10643.

[4]常永才.文化变迁与民族地区农村教育革新[M].北京:中央民族大学出版社,2007:176.

[5]宁德业,周磊,张珊.增进民族文化认同:提升文化软实力的硬要求[J].理论导刊,2014(02):72-75.

[6]曹能秀,王凌.试论教育中的少数民族文化传承面临的问题与挑战[J].当代教育与文化,2010(01):14-18.

[7]班建武.消费社会中青少年认同危机及出路[J].思想理论教育,2007(01):12-17.

[8]任屹立.少数民族语言教育与民族文化的保护与传承研究——以新疆伊犁察布查尔县锡伯族为例[D].石河子:石河子大学,2008.

[9]刘铁芳.乡土的逃离与回归——乡村教育的人文重建[M].福州:福建教育出版社,2012.

[10]滕星.文化变迁与双语教育 [M].北京:教育科学出版社, 2001:158.

[11]王凌,符明弘,方敏,等.冲突与变革——社会转型期云南边疆民族地区家庭教育研究[M].北京:人民出版社,2010.

[责任编辑 鲁海菊]

The crisis of national identity on the sinicization phenomenon of minority pupils : A study Based on investigation and analysis in the borderland H county of Yunnan

LU Meng-ge,ZHANG Yang-yang

(Education Science and Management of Yunnan Normal University, Kunming 650500,China)

This paper using the survey method to examine the sinicization phenomenon of minority pupils in the borderland H county of Yunnan behind the crisis of national identity , a preliminary analysis shows that the dilution of inheritance of ethnic culture in family education and the tendency to sinicization of school education is the main cause of the crisis of national identity. Therefore, the education administrators in minority areas should give consideration to both the modernization and nationalization , building the multicultural local curriculum system; Teachers should rich variety of ethnic knowledge system, promote the localization of the campus culture construction; Facilitate positive interactions between the family education and school education, enhancing minority pupil’s national self-confidence and social competitiveness.

The crisis of national identity; the sinicization phenomenon; minority pupils; the borderland H county of Yunnan

G4

A

1008-9128(2016)01-0121-05

10.13963/j.cnki.hhuxb.2016.01.031

2015-05-06

教育部人文社科重点研究基地重大项目:边境教育安全与社会稳定发展研究——以云南省为例(11JJD880023)

卢梦鸽(1989-),女,河南汝州人,硕士生,研究方向:农村教育研究。