中国情境下国外工作嵌入模型的本土化修正

宋常青

(中城建三局集团 企业管理部,重庆 401336)

中国情境下国外工作嵌入模型的本土化修正

宋常青

(中城建三局集团企业管理部,重庆401336)

工作嵌入意指在组织内外各种客观因素约束下,组织成员在组织中形成的嵌入程度。国外经典工作嵌入理论模型包括组织和社区两个维度及相应的六大要素。基于中国情境,通过建构一个“问题—反思—重构”的分析框架,运用质性研究方法,分析中西方“社区”、中西方“家庭”、中西方“人际关系”存在的现实差异。国外工作嵌入模型中的“社区”维度不适合中国本土情境,应表述为“职外”维度;“家庭”应作为职外嵌入的核心要素;国外经典模型中的“社区联系”“社区匹配”“社区牺牲”三要素应分别修正为:人际关系、环境匹配、家庭牺牲。

工作嵌入;要素;社区;家庭;人际关系

企业组织中的人员流动是一个堪称 “永恒”的现象,或是主动辞职或是被动离职。员工主动离职不论对个人还是对组织都具有重大的影响。对个人而言,是职业生涯发展道路上的重要抉择,这个抉择可能是正确的,因而获得更多利益和发展;也可能是不明智的,因而面临损失风险和机会成本。对组织而言,将会带来或多或少的直接损失和间接损失。直接损失包括重新招聘和培训新员工的时间和实物资源投入、组织绩效产出降低 (短期内存在的产品和服务质量风险)、知识和技术传承中断、客户关系丢失等。间接损失或隐性成本包括对团队士气的负面影响、对组织文化的打击伤害、对组织伦理气候的破坏等。技术型和专业型人才的流失所带来的损失尤其高;特别是,当某个关键性团队的核心领导人主动离职,触发“离职传染”机制,出现群体性的离职事件,那么这对组织来说可能造成致命的影响和伤害。正因如此,离职行为/现象一直是管理学界、心理学界、组织行为学界共同的研究议题。

一、研究回顾

国内著名的人力资源服务机构“前程无忧”2015年 12月公开发布了《2016离职与调薪调查报告》。报告指出,2015年员工整体流动性较过去三年继续加剧,平均离职率为17.7%,其中制造业、传统服务业、消费品行业的员工离职率分别高达20.9%、19.8%和19.6%。在整体离职样本中,主动离职人数占比78.8%。上述数据给我们展示了人才流动和人才竞争加剧的严峻形势,因此采取有效措施,建立合理机制,减少、防止所需人才的流失是企业组织的当务之急。随着全球经济发展的“知识”特征越来越凸显,在当今商业世界,只有那些善于保持人才竞争优势的企业才能获得更强大的核心能力去战胜对手。与之相反,那些人才流失严重、在人才保留方面显得不知所措的企业将陷入极大的被动。

为了洞悉、解释、指导解决企业组织面临的窘境和难题,在管理学术领域,有关主动离职的理论研究不断演绎和深入,从最初的工作满意度、组织承诺、组织认同、组织依附、工作参与等态度模型和情感变量,到综合性的离职展开模型,再到工作嵌入理论模型的提出。可以说,理论研究者们一直在不断地观察回应现实。工作嵌入理论的出现为预测员工主动离职行为、设计人才保留机制提供了一个全新的视角,相对于过去的种种“心理模型”或者说“态度”模型来说具有里程碑的意义。

(一)“工作嵌入”模型在西方的研究进展

2001年,美国华盛顿大学教授米歇尔(TERENCE R.MITCHELL)等人发表《员工为何留任?利用“工作嵌入”预测主动离职》一文,从员工留任的视角来分析主动离职行为,并提出一个新的理论模型:工作嵌入(Job embeddedness)。米歇尔(2001)等学者将工作嵌入定义为:“工作嵌入是指影响员工去留的一系列广泛的因素,就像一张网或者一个网络,置身其中的人会被粘住;工作嵌入指的是各个‘嵌入要素’叠加作用的综合效应而非某个单独要素导致的结果”[1]。

通过笔者的总结和梳理,工作嵌入概念的内涵结构可以概括为以下六点:

第一、工作嵌入是一个抽象的、集合的名词,可以类比成一张网或者一个网络,个人置身其中,会因为类似“场”的力量而被吸住,嵌入的程度越深则吸附得越紧。正是这个“整体的力”“集合的力”使得员工最后选择留任而不是离开组织。

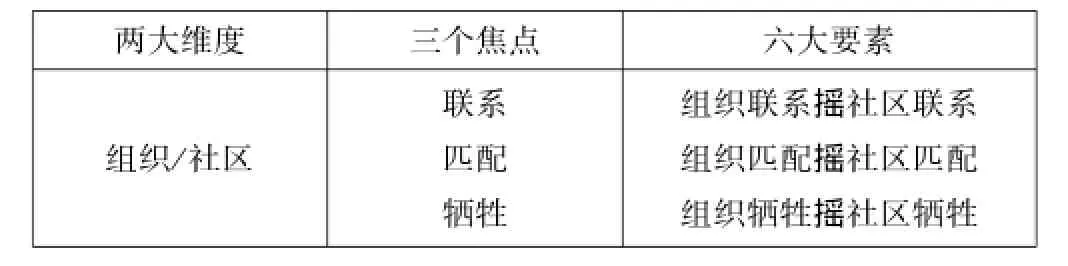

第二、组织与社区是工作嵌入的两大维度,联系(links)、匹配(fit)、牺牲(sacrifice)是工作嵌入概念的三个焦点,对组织内(组织本身)嵌入与组织外(社区)嵌入都很重要,覆盖工作嵌入的全部“场域”,形成了六个要素的矩阵模型(见表1)。

表1 国外“工作嵌入”模型的内容结构

第三、联系:指朋友、同事、社会团体、社区等编织成一个网络,身处其中的个体员工与这些社会组成元素必然存在着纵横交错的联系。这样的联系越多,员工与工作、组织、社区的“嵌入”就越发深刻。不同社会元素对嵌入程度的作用程度因人而异。

第四、匹配:指个体员工自我意识到的与组织和社区的相互融合或产生愉悦。匹配度越高,则员工越能感知到自我与组织和社区环境紧密联系。

第五、牺牲:指个体员工在离开组织或社区时自我认知的显性的经济损失、心理损失,以及隐性的机会成本。这种损失越大,或者说不得不放弃的利益(好处)越多,员工就越难做出离开组织或社区的决定。

第六、工作嵌入与组织承诺、工作满意度、组织认同等概念既有类似(或重叠)的地方,也有显著的区别。区别主要在于:(1)前者是非情感性的,其他是主观情感性(态度)的;(2)前者的内涵比其他的要更广泛,既包括组织内层面(组织本身)的分析,也包括组织外层面(社区)的考察。

工作嵌入概念提出以后,包括米歇尔在内的诸多学者对这一概念模型做了进一步的理论拓展或验证研究。

米歇尔及其研究团队[2](2004)通过回归分析验证假设,再次证实“社区嵌入的程度对员工的主动离职和旷工有着非常明显的预测效果,但是组织嵌入在这些方面的预测关系并不显著。在对组织员工公民行为、个体工作绩效的预测方面,社区维度的预测力很弱,组织维度的预测能力很强。工作嵌入的程度取决于组织内外的合力。综合组织和社区两个嵌入维度来看,员工个体工作的有效产出的多少、旷工的次数、组织公民行为、主动离职行为均与工作嵌入的程度可呈现出较强的正相关关系。昆宁汗(George B. Cunningham)等学者[3](2005)也得出与米歇尔等相似的结论:工作嵌入在解释为什么员工留任这件事上是有效的。此外,他们还在米歇尔等设计的工作嵌入多维度测量量表 (multi-item measure)的基础上进一步研究和深化,设计出总体测量量表(global item measure),并且通过实验验证了后者的使用效果比前者更好。

霍尔姆顿(Brooks C.Holto)等(2006)通过“震撼”(Shocks)理论,将离职展开模型与工作嵌入模型进行整合,提高了对员工离职的预测效度[4]。所谓“Shocks”是指对个人工作选择(留任还是离任)产生重大刺激——影响作用的事件,这些事件既可以是来自工作之外的,也可以是来自组织内部的。乔纳森(Jonathon R.B.Halbesleben)[5](2009)等人将工作投入(job engagement)与工作嵌入两个概念进行了比较,认为二者是既相关但又相互独立相互区别的的两个概念。此外,两者的主要结果变量也不同,一个是个体绩效,另一个则是离职意愿。员工个体若能从组织获得更多的资源以改善组织外环境,则员工的嵌入程度更高。

托马斯(Thomas W.H.NG)[6](2009)等首次研究了 “职业嵌入”(与工作嵌入属同一概念——笔者注)与工作绩效的因果关系。他们研究发现,职业嵌入与任务绩效和创新行为呈正相关关系,而与反生产行为呈负相关关系。职业嵌入的不同因素对工作成果 (绩效)有着不同的影响。费尔德曼(Danielc.Feldman)[7](2010)等首先假设工作嵌入是创新行为的结果变量,然后通过实证分析,证明了工作嵌入的程度越高,越能够激发员工挣脱传统束缚,开展观念创新和行为创新;反之亦然。买忆媛教授等[8](2013)以组织内嵌入为切入点,分析了工作嵌入如何影响新创企业的创新和成长。高什(Debjani Ghosh)[9](2014)、奥斯曼·卡拉特培(OSMAN M.KARATEPE)[10](2014)等则将研究视角转向“作为中介变量的工作嵌入”。

由上观之,在西方管理学界,对于“工作嵌入”这个“焦点议题”的研究,初期主要集中在结果变量这一领域,如对个体与组织绩效、组织公民行为、创新行为、社会与人力资本开发等的预测,特别是有关员工主动离职、后期发展到前因变量研究,中介变量研究等等。工作嵌入理论发端于美国,理论和实证研究文献汗牛充栋,在此不予赘述。

(二)工作嵌入模型在国内的研究现状

在国内,张勉等学者[11](2003)较早将米歇尔等提出的工作嵌入概念引入中国。他们基于对离职模型的梳理和总结,认为工作嵌入理论是传统离职模型和离职展开模型的重要补充和发展。梁小威等学者[12](2005)基于工作嵌入的视角,拓展和检验了组织核心员工绩效与离职意愿的多路径因果模型变量,并指出在各种中介变量中工作嵌入的调节作用非常明显,员工选择留任还是离开,排在第一位的影响因素便是工作嵌入。袁庆宏、陈文春[13](2008)对工作嵌入的内容结构进行了详细介绍,明确了工作嵌入与相关概念的区别,重点介绍了工作嵌入测量方法的发展以及其在组织行为领域中的研究成果,并对其影响因素、测量方法、结果变量拓展等方面做了评价和展望。刘蓉、薛声家[14](2010)在其对工作嵌入的综述文章中,除了将米歇尔的工作嵌入概念进行介绍外,还将以往对工作嵌入的研究视角归为四类,分别是:(1)工作嵌入理论模型的内容和结构维度的验证;(2)工作嵌入前因变量的研究;(3)工作嵌入作为结果变量的经验(量化)研究;(4)工作嵌入本身作为中介变量和调节变量的分析和研究。

至此,国内学者关于工作嵌入的研究脉络和研究范围已基本清晰,即便是后来的研究,如杨春江、马钦海[15](2010)、刘蓉、薛声家[16](2011)、杨春江、刘锐等[17](2013)、李永周、黄薇等[18](2014)、杨春江、蔡迎春等[19](2015)、肖杨(2015)[20],在总体上仍然处于 MITCHELL的六因素模型框架内,没有明显的突破。

二、问题的提出与研究方法

本文的研究议题属于组织行为学范畴,问题的提出和反思来源于笔者(第一作者)自身作为一个企业组织成员、社会成员、家庭成员、学术爱好者多年来对组织和社会的深入观察,对管理理论发展的关注,对理论——实践脱节程度的思考。透过国内学者的研究脉络,笔者将国内关于工作嵌入研究的特征作以下总结。

(一)工作嵌入理论在引入中国后,引起了管理学界的极大关注和研究热情,一时成为研究焦点,被奉为理论前沿,追随者甚众。可以说,这样一个新的理论基本上得到了国内研究者们的认同,并被迅速“消化—吸收—利用”。

(二)也许是由于业已形成的“跟随”“接受”“认同”这一思维定势,在国内,不论是理论综述、质性分析还是实证研究,绝大部分还停留在“拿来主义—理论沿袭”的阶段,盲目利用,简单模仿,为实证而实证的情况较为普遍。我们总是习惯于援引西方的管理理论,利用他们编制的问卷、量表来生搬硬套,虽然展示出一番“科学样式”的做派,但明显缺乏对中国文化传统、社会环境、组织情境的现实关照。众所周知,任何管理理论(概念)都深深地植根于所在国家的政治、历史、经济、社会、文化所组成的大环境,而环境是复杂的、多变的、应景的、丰富的。从哲学的角度来分析,意识来源于物质,理论来源于客观实际又必须回到现实中指导实践。中西方之间的巨大文化差异不言而喻,离开本国的环境土壤,全盘认同、接受抑或是完全照搬西方管理理论的做法都是不利于正确解读、指导、推动中国管理实践的。

(三)诚然,对于上述提及的中西方情境差异,少数几个学者已经有所察觉。徐尚昆[21](2007)指出,世界文化丰富多样,地域差别十分明显。中国是东方文化的典型代表,其历史传统、文化底蕴、社会现实、风土人情、制度规范与西方迥异,工作嵌入的影响因素自然既会有所相同,也会有所差异,所以不能照搬照抄。例如,中国人极为看重情面、关系、情感依赖,但西方看重规则、程序、独立。因此,贴近中国现实和本土情境进行工作嵌入的研究十分必要。王莉、石金涛(2007)也认为:“中国社会中特别重视人际关系,对于组织内部而言,关系会影响个人职业生涯发展。国外对工作嵌入的研究有独特的文化背景,使其在中国文化情境下的适用性被削弱。”[22]

(四)但是,国内学者的“觉醒”也仅仅停留在“意识到”和“察觉到”的程度。迄今为止,笔者还没有看到结合中国情境的对该理论内容或结构真正有深度、有影响、旗帜鲜明的反思、质疑、或批判。韩巍[23](2011)提醒我们,按照理论与现实的内在逻辑,鉴于管理现象的复杂性和特殊性,哪怕是声称“放之四海而皆准”的管理理论,也应该按照所在地域的情境进行对照检验。在通过情境的检验之前,“普遍性”的管理知识尽管在主观上得到认同,但在逻辑上并不存在。如果理论被验证为具有“情景无涉”且“稳定”的因果联系,这才是“客观”且“普遍”的真理。上述认知,应该是对待自然科学的常识。

在管理学研究方法这一点上,笔者认同韩巍、陈春花等学者对狭义实证研究工具“泛滥”“走向极端”的质疑,对多元研究范式的倡导。从国内浩如烟海的管理学论文、著作文献可以看出,国内管理学界越来越被实证研究范式所主导,量化研究夺得了“话语霸权”,定性或理论研究的阵地正在变得越来越小。笔者承认定量研究有其科学合理性,但不能认同一些学者执迷于“制造和挑选变量”,做一些常识性的“假设”或是“猜想”,然后经过一番精心统计分析,最后声称得出了种种“科学的”“研究发现”。这样的研究,无论多么主流,多么人多势众,如果缺乏对情境的更深层次解读,也难逃草率[24]。

实证研究虽然是主流,但不应该是唯一的范式。管理是历史、社会、文化、人机互动下的“多元化产物”,对应地,定性方法、逻辑思辨、人类学、田野调查、案例分析等都就不应该被排除在研究范式之外。本文是一项典型的理论研究,采用的是质性研究的范式;以现有的西方工作嵌入模型为分析对象,通过一个“问题—反思—重建”的分析框架,经过一系列的思辨、剖析、引证或例证来完成理论修正和构建。尽管这样的研究路径缺乏大众化的实证型的 “科学样式”,但笔者坚信扎根于历史传统、风俗习惯、心理情感、现实情境等方面的研究更应该依靠一种或几种内在逻辑的证明,以期使人获得一定启发,而不是简单地将情境“抽离”,留下一堆的变量,进行一些被质疑为“自娱自乐”的实证研究。

三、工作嵌入模型的本土化修正

(一)用“职外嵌入”取代“社区嵌入”:中、西方“社区”的比较分析

社区一词的历史,最早可追溯到1887年德国社会学家滕尼斯发表的《社区与社会》。按照滕尼斯的观点,社区是一个载体,依托着人与人之间的亲密关系以及精神上的共同体意识。这一本质特征,使得社区与社会成为两个内涵截然不同的概念。“社区”是一个抽象概念,是一个“看得见摸不着”的“社会共同体”。部分地,社区是一个“物理共同体”,指的是它的地域空间特征;部分地,社区是一个情感共同体,指的是所在社区成员之间趋近的价值观、情感联系、共同意志以及由此带来的心理认同和归属感。

20世纪 20年代,滕尼斯的《社区与社会》被翻译成英文,社区概念也因此在全球得到广泛传播。至20世纪50年代,据美国社会学家希拉尔(Hillary)统计,对社区的定义或解释已多达 94种,多元化认知趋势非常明显。来自美国范德堡大学的戴维·麦克米兰(David W.McMillan)和 戴维·查韦斯(David M.Chavis)两人多年来一直关注社区概念(意识)的发展。笔者认为,在诸多的定义或阐述中,他们两人的观点最为全面和最具代表性。戴维·麦克米兰等[25](1986)认为,社区包括地域、关系两大特征。其中,关系特征包含四大要素:(1)成员身份,即是否有归属感;(2)影响力,即是否能够影响到所在的社会团体或被团体所影响;(3)增援或帮扶,即是否能从所在的团体获得帮助自己的资源;(4)共同的情感联系,即成员共享的信仰和承诺。

在中国,“社区”这个概念是西方舶来品,20世纪30年代通过译介的方式进入。自滕尼斯始,后来的中国研究者也基本一直沿用滕尼斯对社区的“规范性定义”,所不同的只是语言的组织形式。国内社会学家费孝通[26](1998)认为,社区就是时空坐落和制度规范。首先,社区成员是生活在同一个地域的成员组成,不同的社区坐落在不同的地域。其次,制度和规范是连接社区成员的纽带。不管是时空还是制度,都坐落于成员的日常生活。杨冬艳[27](2006)总结道,“社区”在形式上是一个个的社会共同体或社群,从内容上看,它首先表现为一种空间性和地理性,更重要的是,共享的价值取向和共同的价值承诺才是核心特征。张兴杰[28](2012)认为,社区包括所在社区的成员、所在的生活地域、相同的文化、趋近的心理(思想)、正式或非正式的组织结构等五个构成要素。王思斌[29](2012)在梳理了社区概念的来源和演变之后,结合中国的情况指出,社区在本质上是社会的一种特殊形式,同样具备地域性和共同性两个特征。社区在地域范围上小于社会,但在共同的关系、心理方面比社会要突出得多,是根本性的特征。

从以上令人有些眼花缭乱的定义,以及对学界的观察可以看出,中西方学者对社区概念的认识和观点高度一致。国内学者对西方社区的定义、理解、使用,依然遵从认同—模仿—照搬使用的模式。然而,当我们用现实的眼光,俯下身来观察和审视时就能发现,现实中的西方社区与国内社区差别很大,从西方移植而来的社区概念与社区现状脱节。具体表现在:

1.国内社区并非滕尼斯所说由“自发意志”(自然)形成的,而是一开始便打上了行政的烙印。

在“单位制”被弱化和消解后,社区成了城市实际的新的最小的社会组成单元,但却遗留下了“行政色彩”。费孝通[30](2002)就说:“从目前的情况看,人在社区中基本还是通过行政体系组织起来的”。在中国农村,村委会是隶属于乡镇政府管理的带有浓重官僚色彩的非权力组织,村委人员成了事实上的“村官”;在中国城市,社区议事机构也几乎成了街道办事处的下属机构。在这样的情况下,社区成员缺乏情感关照和人际互动也就不足为奇。杨淑琴、王柳丽[31](2010)尖锐地指出,中国的(城市)社区不是自发形成而是行政干预下人为设置和划定的,这导致国内社区徒有社区的表面形式,而缺乏实质内容,因为区域性主要是集中居住的居住关系,根本没有情感关系、人际交往,更没有所谓的共同价值观和信仰。在中国的城市,我们常常发现这样一个现象,同一层楼的住户住了几十年却对面不相识,比邻而居却早已没了“远亲不如近邻”的亲和。无怪乎杨淑琴等批评目前中国社区的内涵已经偏离了滕尼斯以来西方学界对社区的界定,同以滕尼斯为代表的西方社区理论所理解的社区有着本质的不同。刘少杰[32](2009)对此更是一语中的,他认为当前中国的城市社区名为社区,但名不副实。中国社区是社会的一种特殊状态,是特殊情况下的社会,在这样的社区中,不缺形式,缺的是人,以及人与人之间的共同关系。

2.社区嵌入(职外嵌入)被MITCHELL预设为“非情感性的、非主观态度的”,但在中国,职外嵌入主要是心理—情感嵌入。

在西方,社区已经发展了上百年,社区意识深入人心,社区功能非常发达,因而,其“功能性”因素非常突出;而在国内社区,社区发展处于发育和探索阶段,“功能性”因素很弱,这使得国内员工并不存在对其所在社区的“整体的、全面的”情感性认同,而只是对社区的部分构成要素存在心理的、文化的认同(比如家庭和亲友)。胡鸿保、姜振华[33](2002)认为,国内语境中对社区内涵特征的认知是颠倒的,往往只注重强调社区的地域特征,忽视社区成员的心理特征和情感态度,认为前者是首要的,后者是次要的。

笔者认为,在本土情境下,国内员工对社区的心理认知范围、认同范围、归属感范围小于国外。杨春江等学者[34](2013)在对工作嵌入理论进行本土检验后发现,在员工离职决策过程中,社区嵌入(即职外嵌入)的影响弱于组织嵌入(即职内嵌入),而且,影响组织外嵌入的主要因素集中在家庭和亲情方面,西方研究中的诸多测量指标在国内要么根本不存在,要么对嵌入的影响程度很低。笔者认为,杨春江所述的“亲属与家人”属于社区的一个组成要素。虽然米歇尔没有明言,但笔者大胆推测,在米歇尔看来,亲人和家属也属于是“情感无涉”的客观要素,否则如何主张社区维度是非情感的呢?杨春江所言“与社区关联的因素”应当指的是“家庭—亲友”之外的其他因素。笔者对中、西方社区的上述考察,是为了说明:将“工作嵌入”理论完全照搬到中国使用是一种误导,“社区”维度(社区联系、社区匹配、社区牺牲)显然不符合中国国情。

(二)用“家庭牺牲”取代“社区牺牲”:中西方“家庭”的对比分析

白凯、符国群[35](2013)认为,在中国,“家庭”是最小的社会单元,它以血缘关系、收养关系、婚姻关系为基础和前提。周红英[36](2011)认为,“家”是一个含义非常丰富的命题,是各种社会文化和关系的载体,是社会的一个缩影。笔者认为,中西方对家庭的定义应该相差无几,但在两方面存在很大不同。

首先,家庭的结构不同。中国家庭强调“血脉相连”,多数是代际同住的“延伸”型家庭,“四世同堂”较为普遍。西方则不同。以美国为例,主要的社会单元是“核心家庭”,子女成年后必须独立;婚后的组合家庭、领养子女的情况比在中国多见。

其次,家庭功能和意义不同。这是最本质的差异。中国“家庭”对家庭成员的意义在于:(1)相对稳定的日常起居的场所;(2)基于血缘和婚姻关系的家庭成员;(3)家庭成员相互的情感、相应的责任和义务;(4)必备的居家用品、设备等;(5)为家庭成员提供物质和精神上的保障(饮食、休游戏等);(6)家庭成员对家庭的责任、价值观念等。

“家”是中国文化最深刻的特征、符号和元素。“家/家庭”对社会和社会成员有以下重大功能:(1)经济功能:是社会个体一生的安身立命之所;(2)情感功能:是社会个体一生的精神支柱、情感寄托;(3)生育功能:是人类社会延续的基石;(4)教育功能:是文化、知识传播与个体社会化的主要场所。

笔者通过对“家”的简单考察,是为了再次强调和突出这样一个常识性的经验命题:社会个体与家或家庭密不可分,家对社会个体至关重要,甚至有人认为,家庭就是中国人心目中的“宗教”。国人对“家”的情感不是对居所的物理空间(所谓的客观实在)的情感,而实则是家庭成员之间的人与人之间的情感。国人并非如有人所指的“没有信仰”,实则“家”就是国人之信仰,家是情感和文化的双重载体。在笔者所做过的离职访谈中,即便在同一座城市,如果组织的所在地点离家太远而无法按时上班,也会有员工选择离职来成全自己对家的守护。如果在家庭和工作机会之间作抉择,80%以上会选择家庭。因此,“家庭牺牲”对企业员工的职外嵌入起着关键的约束作用,是职外嵌入的首要影响要素。

(三)用“人际关系”取代“社区联系”:中西方“人际关系”的对比分析

经典模型中的“社区联系”所指含义非常宽泛,既是主观的联系,也是客观的联系,不仅包括人与人之间的关系,还包括人与物、人与事、人与自然环境、人与社会环境的联系。中国的人际关系所指则要清楚得多,而且呈现出明显的“梯级”现象。“家庭关系”(亲人、亲属)属于第一梯级,成员间关系最为亲密。为便于清楚界定,此处的人际关系特指家庭关系之后的次级“人际关系”,比如同学、战友、好友、老熟人,此种“关系”的亲密程度低于家庭成员关系,高于一般性社会成员关系。一般性社会人际关系(如“点头之交”、邻里关系)对个体的社会行为和组织行为均影响很小,因此在此不做讨论。

在中国,“关系”文化和“面子”文化千百年来盛行不衰,展示出社会文化的强大“顽固性”。所谓的“关系圈”(朋友圈)就是一个个大大小小的“场域”,以至于此种“关系”运行和互动的规则就成了该场域里面社会个体的游戏规则。人际关系圈与社会成员所在的社区在物理空间上有交叉,但关系圈的范围已经远远超出了社区的地域范围。在目前的中国,城市社区几近于地产开发商“生产”出来的“小区”的同义词,而且这样的发展趋势越来越明显,越来越变得没有“情感”、“人文”特征。如果将“工作嵌入”比喻为一个磁场,那么,上文所述的家是处于磁场中央的“核心”位置,吸力最大;其次是次级磁场,也即笔者定义的次级人际关系。MITCHEL也认识到,工作嵌入这个磁场中的不同元素对员工的吸附力是不同的。人际关系在国内是职外嵌入的重要因素,用它来取代社区联系,是符合文化和现实特征的。人际关系作为职外嵌入的一个影响要素,其重要性仅次于“家庭”要素。

(四)用“环境匹配”取代“社区匹配”

根据米歇尔等学者的经典工作嵌入模型,“社区匹配”是指个人的价值观、职业发展目标、未来规划要与大公司的文化和自身的工作技能知识需求相匹配,个人与户外活动、政治宗教文化的匹配。上文已经论述,中西方社区之间存在巨大的现实差异,因此社区匹配用在中国条件下显然不再合适。

笔者(第一作者)曾经负责企业人力资源部门工作7年,与约90名辞职员工作过离职面谈。面谈记录显示,国内员工个体与所在大环境的匹配依重要程度排序主要有五个方面:(1)自然环境(气候、温度),比如地处南方的公司迁往东北,员工因不能习惯严寒的冬天而提出离职;(2)治安环境,会影响员工对所在城市或社区的归属感和幸福感,从而降低嵌入程度;(3)服务环境(教育、医疗、餐饮、娱乐);(4)居民素质的高低;(5)住所条件。对比来看,中西方在匹配视角的差异在于:社区匹配理论强调价值观、宗教、政治参与等主观方面,而国内的社会个体的匹配主要是所处的客观周边环境。环境匹配作为国内职外嵌入的一个影响要素,对员工的主动离职决策具有一定的约束作用,对个别员工主动离职有决定性作用,但整体上来看影响的力度不如“家庭”和“人际关系”。

(五)经典工作嵌入模型的重构

米歇尔等学者在他们初创的工作嵌入理论中,没有明确将“家庭”“人际关系”作为职外嵌入的主体结构要素;后续的西方学者在论及工作嵌入时,也始终没有将家庭、人际关系这两个关键词凸显出来,这就是国家之间的文化差异使然,不足为奇。然而,如果不加以修正或调整,这样的差异足以导致国外理论在传入中国后出现“水土不服”,甚至成为一种“误导”。

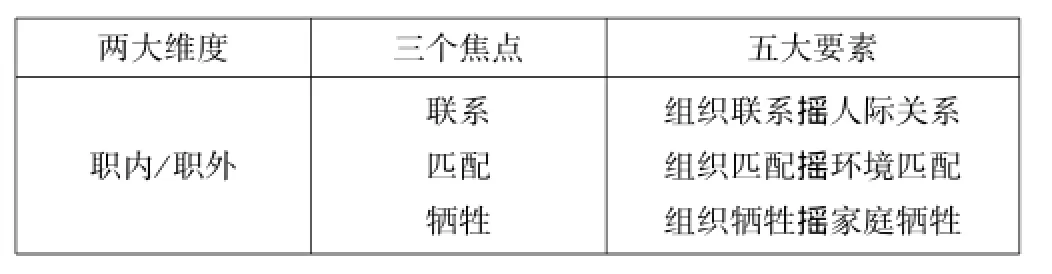

聚焦中国历史、文化、风俗、当代社会化过程及组织情境特征,通过以上的经验和思辨研究,笔者提出中国情境下的工作嵌入模型应当 “脱掉”“社区”这件西方“不合身”的“外衣”,换之以中国的本土元素。中国情境下的“工作嵌入”模型应当包括:两个维度(职内、职外、);六个结构要素:组织联系、组织匹配、组织牺牲、人际联系、环境匹配、家庭牺牲。(见表 2)

表2 修正后“工作嵌入”模型的内容结构

四、结 语

笔者认为,国外工作嵌入模型中的“组织”维度在国内组织情境下同样适用,但“社区”维度不符合中国国情。本文基于中国本土的社会、组织、文化情境,结合作者自身的生活体验、组织感悟、社会认知(常识),以及他人的洞见和启发,审视、剖析了“社区”“家庭”“人际关系”的中国化意蕴,论证了国外工作嵌入理论的“社区”维度及其组成三要素在中国的“不适用”,并对其进行了修正。

对“工作嵌入”理论模型的本土化改造,是一次有益的理论探索,也是本文的创新之处。它对现代企业管理积极意义在于:(1)解决了“洋为中用”所带来的“水土不服”,“中国化”的工作嵌入要素对组织管理具有“情境匹配”的“真实的”指导意义,使得组织在改善员工留任、促进员工绩效、激发员工创新、组织知识分享等方面取得更大进步。(2)工作嵌入理论发展至今,已经成为人力资源管理领域中对员工主动离职这一组织行为/现象进行研究的一个重要的基础理论。假如从跨文化的视角对该理论的质疑、批判、改造得到认同,这也许算得上是对管理学理论研究的一点贡献。(3)倡导一种研究取向,即,管理研究的目的在于提供深刻的洞见和启发,在于其最终的价值理性。

本文的不足之处,其实也正在于思辨研究范式的不足之处。对国外工作嵌入理论模型的本土化重构的提出,基于作者在不同企业组织的、长期的映像、经历、感悟、观察、总结、反思,还有进一步检验的必要性,比如大规模样本的统计分析或典型案例的研究,以便使理论建构更加充分地逼近现实情境。

[1]TERENCER.MITCHELL,BROOKSC.HOLTOM,THOMAS W.LEE,et al.Why people stay:using job embeddedness to predict voluntary turnover.Academy of Management Journal,2001,44(6):1102-1121.

[2]THOMAS W.LEE,TERENCE R.MITCHELL,CHRIS J. SABLYNSKI et al.The effects of job embeddedness on organizationalcitizenship, jobperformance, volitional absences,and voluntary turnover.Academy of Management Journal,2004,47(5):711-722.

[3]George B.Cunningham,Janet S.Fink,Michael Sagas. ExtensionsandFurtherExaminationoftheJob Embeddedness Construct.Journal of Sport Management,2005,19,319-335.

[4]Brooks C.Holtom,Edward J.Inderrieden.Integrating the Unfolding Model and Job Embeddedness Model to Better UnderstandVoluntaryTurnover,JournalofManagerial Issues,2006,18(4):435-452.

[5]Jonathon R.B.Halbesleben,Anthony R.Wheeler.The relative roles of engagement and embeddedness in predicting job performance and intention to leave.Work&Stress,2008,22(3):242-256.

[6]Thomas W.H.NG,Daniel C.F.Occupational embeddedness and job performance.Journal of Organizational Behavior,2009,30:863-891.

[7]ThomasW.H.NG,DanielC.F.Theimpactofjob embeddedness on innovation-related behaviors.Human Resource Management.2010,49(6):1067-1087.

[8]Yiyuan Mai,Yanfeng Zheng.How On-the-Job Embeddedness Influences New Venture Creation and Growth.Journal of Small Business Management.2013,51(4):508-524.

[9]Debjani Ghosh,L.Gurunathan.Linking Perceived Corporate Social Responsibility and Intention to Quit:The Mediating Role of Job Embeddedness.Vision,2014,18(3):175-183.

[10]OSMAN M.KARATEPE,SAFOORA SHAHRIARI.Job Embeddedness as a Moderator of the Impact of Organizational Justice on Turnover Intentions:a Study in Iran.International Journal of Tourism Research,2014,16:22-32.

[11]张勉,张德.国外雇员主动离职模型研究新进展[J].外国经济与管理,2003(9):24-28.

[12]梁小威,廖建桥,等.基于工作嵌入核心员工组织绩效—自愿离职研究模型的拓展与检验[J].管理世界,2005(7):106-115.

[13]袁庆宏,陈文春.工作嵌入的概念、测量及相关变量[J].心理科学进展,2008(6):94 1-946.

[14]刘蓉,薛声家.工作嵌入研究综述与展望[J].科技管理研究,2010(14):276-278.

[15]杨春江,马钦海.从组织依附视角理解离职:映像理论、展开模型和工作嵌入理论的融合[J].预测,2010(4):31-36.

[16]刘蓉,薛声家.中高端入才工作嵌入的结构模型研究[J].现代管理科学,2011(2):29-31.

[17]杨春江,刘锐.跨国公司外派人员回任后缘何离职频繁[J].东北大学学报(社会科学版),2013(1):44-49.

[18]李永周,黄薇,等.高新技术企业研发人员工作嵌入对创新绩效的影响——以创新能力为中介变量[J].科学学与科学技术管理,2014(3):135-143.

[19]杨春江,蔡迎春,等.心理授权与工作嵌入视角下的变革型领导对下属组织公民行为的影响研究[J].管理学报,2015(2):231-239.

[20]肖杨.“80”后知识型员工离职管理探究——基于工作嵌入理论 [J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2015(2):102-104.

[21]徐尚昆.工作嵌入性与员工自动离职研究进展探析[J].外国经济与管理,2007(11):59-65.

[22]王莉,石金涛.组织嵌入及其对员工工作行为影响的实证研究[J].管理工程学报,2007(3):14-18.

[23]韩巍.论“实证研究神塔”的倒掉[J].管理学报,2011(7):986.

[24]韩巍,席酉民.机会型领导、幻觉型领导:两个中国本土领导研究的关键构念 [J].管理学报,2012(12):1726.

[25]DavidW.McMillanandDavidM.Chavis.Senseof Community:A Definition and Theory,Journal of Community Psychology,1986,Volume 14:6-9.

[26]费孝通.乡土中国[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,1998:91-92.

[27]杨冬艳.论社区概念及其演进中的价值诉求和伦理意蕴[J].中州学刊,2006(5):163-165.

[28]张兴杰.现代社会学新编[M].北京:北京大学出版社,2012:137-139.

[29]王思斌.社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2012:113.

[30]费孝通.居民自治:中国城市社区建设的新目标[J].江海学刊,2002(3):16.

[31]杨淑琴,王柳丽.国家权力的介入与社区概念嬗变[J].学术界,2010(6):167-173.

[32]刘少杰.新形势下中国城市社区建设的边缘化问题[J].甘肃社会科学,2009(1):11-12.

[33]胡鸿保,姜振华.从“社区”的语词历程看一个社会学概念内涵的演化[J].学术论坛,2002(5):125.

[34]杨春江.中国情境下员工离职思考什么:工作嵌入理论的本土化研究[J].科技与管理,2013(1).

[35]白凯,符国群.“家的观念”:概念、视角与分析维度[J].思想战线,2013(1):46.

[36]周红英.“家/family/home”在中西文化中的概念差异及其文化认知理据[J].西安外国语大学学报,2011(1):7-8.

[责任编辑:张瑜东]

Modification of the Foreign“Job Embeddedness”Model in the Context of China

SONG Chang-qing

(China City Construction Group-3 Chongqing Sichuan 401336)

“Job Embeddedness”(JE)means the embedding degree for employees resulting from inner and outer organization factors.The classical model of“Job Embeddedness”coming from western countries is composed of two dimensions and six elements.Based on Chinese context and by building a“problem-rethink-rebuild”analytical framework,the present study analyzed the difference between China-Western communities,the implications of China's“home”and the uniqueness of China's“interpersonal relations”.The study argues that the “community”dimension of such model does not apply to Chinese context,and the“family/home”should be a key factor.The original dimension of community should be replaced by“off-the-job”dimension and its three elements shall be modified into“interpersonal relationship”,“environment fit”and“family sacrifice”.

Job Embeddedness;factors;community;family;interpersonal relationship

C 93

A

1672-402X(2016)04-0103-09

2015-12-30

国家社科基金项目:“构建西部人力资源能力建设体系”(批准号:03BZZ030),子课题“中外人力资源能力建设比较研究”资助。本文是该课题进一步研究的成果。

宋常青(1981-),男,江西宜春人,管理学硕士,中城建三局集团企业管理研究所研究员。