情感抗争:表演式抗争的情感框架与道德语法

刘 涛

情感抗争:表演式抗争的情感框架与道德语法

刘涛

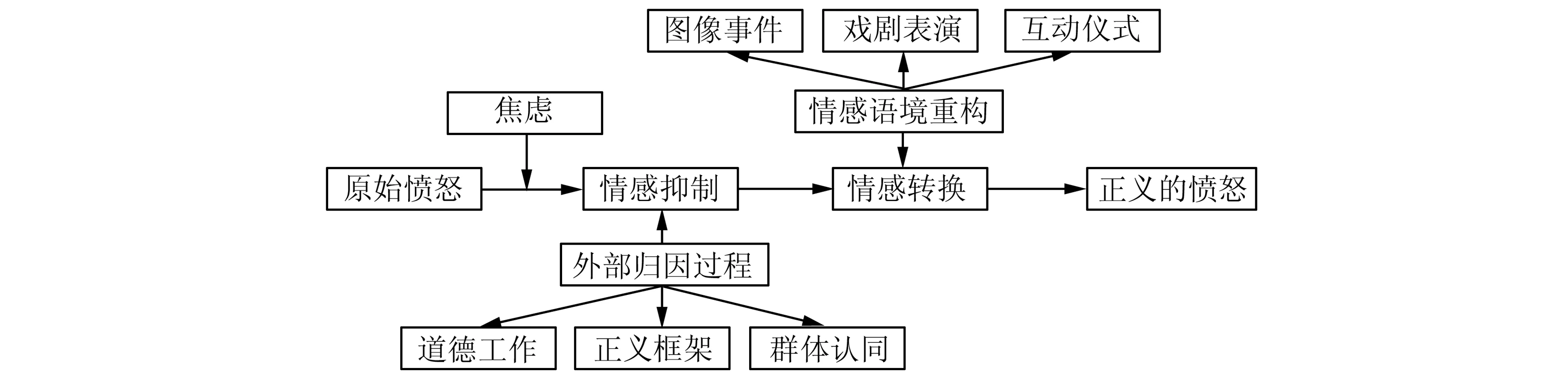

表演式抗争是指通过诉诸某种戏剧化、消费性、参与性的表演行为来传递并表达抗争诉求的一种底层行动方案和政治实践。在表演式抗争实践中,情感不仅携带着明显的资本属性和阶层属性,而且同时发挥着行动要素和行动目标的双重功能,情感抗争因此成为一种亟待重视的抗争机制和分析范式。在情感运作框架中,由于愤怒和焦虑的结合,“正义的愤怒”作为一种合法的情感形态被生产出来。从原始愤怒到“正义的愤怒”,底层群体悄无声息地完成了一场情感抑制和情感转换工作,前者通过执行道德工作、正义框架、群体认同而实现负性情感的外部归因实践,后者则指向基于图像事件、戏剧表演、互动仪式的情感语境重构实践,这一过程整体上勾勒出了表演式抗争的情感运行逻辑及其深层的道德语法。

情感抗争; 表演式抗争; 情感资本; 情感框架; 情感防御; 外部归因

一、 问题的提出

詹姆斯·贾斯珀(James M.Jasper)最早提出了“反抗的情感”(emotion of protest)这一社会运动命题,并从理论上讨论了社会抗争行动中情感的发生机制。人类的集体行动离不开情感的深层作用,情感深刻地塑造并改写了人们的认知逻辑与社会行动。贾斯珀的研究发现,情感在社会运动中发挥着极为重要的角色和功能:第一是发起行动动员(motivation),第二是提供行动目标(goals)*J.M.Jasper.“The Emotions of Protest:Affective and Reactive Emotions in and around Social Movements”,in Sociological Forum,1998,13(3),pp.397~424.。所谓情感,就是“那些让我们开始关注周围世界的心理体验,要么被世界击败,要么被世界吸引”*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,in R.Goodwin & C.Tilly (eds.).The OxfordHandbook of Contextual Political Analysis.Oxford:Oxford University Press,2006,p.159.。因此,有效地组织社会动员,不能忽视对特定情感形态(如爱、恨、愤怒、自尊、羞愧、悲伤、信任)的激活、招募与生产实践,如此才能在情感意义上把握社会行动的逻辑和语法。在转型中国的特殊语境中,一系列特殊的情感形态(如愤恨、仇富、弱势感、浮云心态、相对剥夺感)被源源不断地生产出来,再经由特殊语境的调和与转换,情感已经作为一个生产性的元素深刻地参与到社会变革与宏大叙事中。

从情感视角来研究社会抗争实践中的情感生成机制与道德运行法则,这是情感社会学(sociology of emotion)重点关注的研究话题。乔纳森·特纳(Jonathan H.Turner)在《人类情感:社会学的理论》中尝试从社会文化层面解释群体情感发生的社会学原理,认为情感行为并非简单的心智反应或认知调适过程,而是群体性的,是社会性的,是结构性的,并且深刻地“嵌套在社会背景中”

*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,孙俊才等译,东方出版社2009年,第72页。。其实,一个社会结构的形成以及社会关系的生产离不开一系列社会力量。特纳从宏观和微观两个维度对推动社会运作的力量形态进行分析,指出情感因素是一种微观力量,其功能就是“推动人际互动的形成和运作”*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第62页。。因此,情感不仅是社会现实的一种构成成分,同时也作为一种积极的力量源泉参与社会进程与分层系统的生产实践。由于情感构成和情感行为的社会基础,将情感作为一种研究对象,从社会学的理论和方法视野探讨情感的生成、互动与社会影响机制,便构成了情感社会学的主体研究内容。所谓情感社会学,就是“研究社会情感系统良性运行以及与其他社会系统协调发展的学科”*郭景萍:《情感社会学:理论、历史与现实》,上海三联书店2008年,第18页。。情感社会学具有三方面的内涵:第一是运用社会学的理论与方法来研究情感现象;第二是将个体置于社会系统中研究情感的社会属性;第三是情感的性质、特征、关系、结构及其对社会进程的影响。

从情感社会学角度研究社会抗争实践,相关成果已经非常丰富,主要集中在情感对社会抗争的动员过程和影响机制,如乔纳森·特纳关于情感与社会变革的研究*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第159~177页。,詹姆斯·贾斯珀关于情感与政治修辞(political rhetorics)的研究*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,pp.164~167.,托马斯·雪夫(Thomas J.Scheff)关于情感与社会结构的研究*T.J.Scheff.Microsociology:Discourse,Emotion,and Social Structure.Chicago,IL:University of Chicago Press,1990,pp.77~84.,查尔斯·库里(Charles H.Cooley)关于情感与社会秩序的研究*C.H.Cooley.Human Nature and The Social Order.New York:Charles Scribner's Sons,1922,pp.81~135.,威廉·麦克杜格尔(William McDougall)关于情感与行动方式的研究*W.McDougall.Introduction to Social Psychology.London:Methuen,1908,pp.137~149.,曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)关于情感与政治动员的研究*M.Castells.Communication Power.Oxford:Oxford University Press,2009,pp.146~153.,吉斯·范-登-博斯(Kees van den Bos)关于情感与行动框架的研究*K.van den Bos.“On the Subjective Quality of Social Justice:The Role of Affect As Information In the Psychology of Justice Judgments”,in Journal of Personality and Social Psychology,2003,85(3),pp.482~498.,罗伯特·辛克莱(Robert C.Sinclair)和梅尔文·马克 (Melvin M.Mark)关于情感与社会劝服的研究*R.C.Sinclair,M.M.Mark.“The Influence of Mood State on Judgment and Action:Effects on Persuasion,Categorization,Social Justice,Person Perception,and Judgmental Accuracy”,in L.L.Martin & A.Tesser (eds.).The Construction of Social Judgments.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1992,pp.165~193.……将情感视为一个重要的社会学研究对象,探讨情感在社会抗争行为中的生成、转化、调适和生产机制,这构成了情感社会学非常重要的研究命题。相关成果已经充分说明这一研究思路不仅是可行的,而且是现实的。

本文聚焦于表演式抗争(performing resistance)这一崭新的抗争行为和实践形态,将其置于情感社会学的理论框架和分析视野中,从而对“情感抗争”(emotional resistance)进行必要的学术表述和理论探讨。之所以提出“情感抗争”这一理论命题,根本上是因为在表演式抗争实践中,情感不仅意味着社会抗争的媒介与工具,同时意味着社会抗争的产物和果实,即情感同时发挥着行动要素和行动目标的双重角色和功能:一方面,情感是社会抗争中的一种动力要素。情感绝非理性的对立物,而是作为一种生产性的力量形态参与了社会抗争的表演叙事。不同的情感形态所暗含的抗争力量和策略是不同的,诉诸何种抗争方案,征用何种表演形式,不能不考虑对特定情感形态的激活与生产。另一方面,情感也是社会抗争实施的行动目标。表演式抗争的基本思路就是“通过情感的抗争”,情感动员构成了公众参与和话语生产的主体诉求。底层群体之所以采取一系列充满智慧的表演方式,根本上是为了制造一幕幕或悲情、或戏谑、或讽刺的“图像事件”(image events)*J.W.Delicath & K.M.Deluca.“Image Events,the Public Sphere,and Argumentative Practice:The Case of Radical Environmental Groups”,in Argumentation,2003,17(3),pp.315~333.,进而通过图像化的感性方式作用于公众的情感认同,其目的就是将自身的诉求合法化。可见,在表演式抗争实践中,底层群体不仅诉诸情感,同时生产情感,而且还有意识地运作情感。这方面的抗争事实已经越来越多地涌现出来,并且引起了学界的大量关注。例如,华人学者杨国斌关注中国网络社会的情感动员实践,并提出了情感动员的两种抗争观念——悲情和戏谑。就转型时期公共议题的构造机制而言,“不同类型的网络事件虽然情感效果不同,但生成的过程,都依赖于情感动员,都基于某些被伤害的情感和‘道德语法’,有其情感逻辑”*杨国斌:《连线力:中国网民在行动》,邓燕华译,广西师范大学出版社2013年,第259页。。当越来越多的底层抗争实践诉诸情感动员,并且有意强调对某种“反抗的情感”的激活与生产,本文提出了“情感抗争”这一亟待重视的社会抗争机制和分析范式,旨在探讨社会底层政治实践中情感运作的框架系统和语法体系。需要特别强调的是,“情感抗争”并非一种独立的抗争形式或抗争观念,而是我们借以探究表演式抗争机制的一种研究进路和分析范式,即强调从情感运作的视角来把握表演式抗争的内在动员机制与道德运作逻辑。

二、 表演式抗争及其情感框架分析的可能性

在底层群体的社会抗争实践中,不同于传统抗争谱系中的“依法抗争”“以法抗争”“以理抗争”“以势抗争”“以气抗争”“以死抗争”,逐渐出现了一种新的抗争形式——表演式抗争。学者黄振辉较早提出“表演式抗争”这一概念,旨在揭示底层抗争的一种新的实践形态和解释框架。如果说传统的抗争实践侧重解释弱者“使用什么武器”(如“法”“势”“理”“气”“死”),表演式抗争则致力于回应“武器为何有效”,其目的就是试图回答“如何从动态的视角看表演本身,即‘势’是如何造起来的”*黄振辉:《表演式抗争:景观、挑战与发生机理——基于珠江三角洲典型案例研究》,载《开放时代》2011年第2期,第71~84页。。我们不妨看看当前社会正在兴起并普遍蔓延的一些表演式抗争实践:2010年,广东化州的几位村民为了阻止拆迁,在灶台上“煮锄头”,意为“鸟尽弓藏,田尽锄头亡”;2011年,河南一名七旬老人在庙里供奉县长像,跪求讨要医药费;2011年,5名妇女跪在河南开封府门前向“包公”递交状纸,为无辜被羁押的家人申冤;2012年,为了追讨欠款,农民工模仿外交部新闻发言人讨薪维权;2014年,7名访民在中国青年报社门口集体“喝农药”,希望得到媒体关注;2014年,重庆男子新买的手机出现故障,最终抬着花圈来商场门口,祭奠自己“死去的手机”……

面对底层抗争实践中丰富而多元的行动方式,表演式抗争无疑意味着底层抗争实践谱系中一种新的抗争形态或抗争观念。所谓表演式抗争,旨在强调一种崭新的抗争形式和实践形态,即通过制造某种戏剧化、消费性、参与性的表演行为来传递并表达抗争诉求的一种底层行动方案和政治实践。如果我们对比分析群体性事件和表演式抗争的行动实践,不难发现,表演式抗争在抗争规模、抗争剧目(repertoires)*抗争剧目(repertoires)是查尔斯·蒂利(Charles Tilly)在《政权与斗争剧目》中提出的一个重要概念,旨在揭示政治实践中的抗争形式和表达结构。剧目原为戏剧艺术中的一个重要术语,强调戏剧艺术的剧本结构和形式特点。蒂利认为,18世纪以来流传至今的抗争剧目包括聚集、罢工、选举集会、示威活动、请愿游行、组织起义、占领公共场所、冲击官方集会、发起社会运动等。、抗争动员、抗争效果上存在明显的差异。第一,从抗争规模来看,群体性事件大多体现为一种集体性的社会行动,如聚集、“散步”、请愿游行、占领公共场所等,表演式抗争的人数规模相对较少,且大多体现为个体抗争或小群体抗争。第二,从抗争剧目来看,群体性事件的剧目相对比较简单,往往体现为暴力性、冲突性、攻占性的特点,而表演式抗争活动往往经过精心的策划、组织和编排,其戏剧化程度相对较高。第三,从抗争原理来看,群体性事件的抗争诉求非常直接,其目的就是“在抗争现场解决问题”,而表演式抗争的功能则重在表演,强调通过一种幽默、荒诞、戏谑、趣味十足的策略性表演来制造“媒介事件”(media events),以此集聚公众注意力,通过舆论压力来倒逼相关部门采取行动。因此,表演式抗争的媒介化程度更高,也就是通过制造具有新闻价值的符号话语而进入公共视线的能力较之群体性事件更高,即体现了“表演在街头,战场在网络”的媒介叙事特点。第四,从抗争效果来看,群体性事件往往因为其场面巨大、破坏力强的特点而显得极为敏感,相应地也容易遭遇政府的压制,而表演式抗争则更多地体现为一种小规模的“街头情景剧”,不仅现场的抗争表演比较安全,后续的网络围观也因为其诙谐、幽默的特点而显得较为安全,因而发挥着“四两拨千斤”的抗争功能与政治效果*在表演式抗争实践中,底层群体的维权行为大多取得了成功。农民工扮演讨薪发言人、开封府向“包公”申冤、大学生给政府送“带刺的皮球”、儿童下跪帮父母讨要血汗钱、经销商门前祭祀“死去的手机”等行为都因为其充满智慧的策略性表达而引发公共围观,最终权益得到相应的维护和补偿。。可见,在抗争规模、抗争剧目、抗争动员、抗争效果上,表演式抗争呈现出有别于其他抗争实践的新表达和新观念,聚焦这一特殊的底层政治实践,有助于我们更加完整地把握转型时期中国底层政治实践的行动方式和观念。

本文立足于情感社会学的基本理论视野,尝试探讨表演式抗争实践中情感运作的道德语法系统,即情感是如何生成与互动的,又是如何转换和流动的,进而厘清表演式抗争中的情感逻辑和生产机制。如何开展表演式抗争中的情感研究,本文关注的一个重要命题是情感框架(emotional frame)。任何一种心理体验的形成都离不开一定的感知框架,我们难以想象没有框架作用的情感形态。框架意味着一种“阐释图式”(schemata of interpretation),它能够帮助人们“辨别、感知、确认和命名无穷多的事实”*E.Goffman.Frame analysis:An Essay on The Organization of Experience.Boston.MA:Northeastern University Press,1974,p.21.。从符号学意义上讲,框架创设了一个巨大的“语义场”,本质上提供了一套有关话语生成的“语境元语言”*刘涛:《环境公共事件的符号再造与修辞实践——基于兰州自来水污染事件的符号学分析》,载《新闻大学》2014年第6期,第26页。。人们之所以按照特定的方式来接近、认识并把握事物,往往是接受了特定框架的限定与引导。

本文主要从情感属性和情感实践两个维度来把握情感框架的涵义。第一,就情感属性而言,强调特定情感得以形成和存在的外在感知框架。情感的底层语言指向人们的需求状况、权利构成与价值判断等社会学内容。人们为什么会形成或产生特定的情感形态,根本上是因为存在一个社会学的解释向度,也就是从总体性的政治经济学结构中把握特定群体的情感属性和情感构成。第二,就情感实践而言,强调情感抗争过程中情感运作的整体结构框架。社会抗争实践中的情感形态并不是固定的、不变的,而是处在一种动态的、变化的流动状态中,这也促使我们去把握情感实践中情感的演变过程及其对应的结构模型。按照埃米尔·涂尔干(Emile Durkheim)的观点,即便是看似变化的、无常的集体系统,“经过周密认真的观察后而具有象征其客观性的稳定性和规律性的特点”*埃米尔·迪尔凯姆(又译为涂尔干):《社会学方法的准则》,狄玉明译,商务印书馆1995年,第48页。。如果说情感过程是可以把握的,而且存在一定的规律,那我们就有理由进一步去把握情感抗争实践中可能的道德语法系统,也就是情感运作的结构框架和演变模型。概括来说,为了相对清晰地把握表演式抗争的情感框架,本文立足于情感属性和情感实践两个认知维度,分别探讨情感的外在感知框架和整体结构框架,前者重点关注情感的属性与构成及其深层的政治经济学逻辑,后者重点关注情感的演化过程及其对应的结构模型和道德语法。

三、 情感资本与情感认知的阶层属性

从情感社会学角度来看,情感是一种结构性的社会事实*埃米尔·迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,第63页。,而阶层恰恰是认识社会结构的一个重要的认知形态和表征向度,那一个迫切需要回应的问题是:不同社会阶层所拥有的情感是否存在某种结构性差异?将阶层与情感联系起来,其实就是将情感视为一种典型的资本形式,这便引申出一个接近并认识情感框架的重要概念——情感资本(emotional capital)。斯宾塞·卡希尔(Spencer E.Cahill)借用布尔迪厄的“文化资本”概念,系统讨论了“情感资本”的运作逻辑。按照卡希尔观点,在个体的社会化过程中,人们不断地获得“情感惯习”(emotional habitus)和“情感性格”(emotional dispositions),从而实现“不同情境中个体的情感感知、情感反映、情感传达与情感管理”*S.E.Cahill.“Emotional Capital and Professional Socialization:The Case of Mortuary Science Students (and me)”,in Social Psychology Quarterly,1999,62(2),pp.101-116,112.。简单来说,在微观的社会互动实践中,情感资本可以理解为正性情感(positive emotion)的构成状况、占有程度和支配能力。一般来说,情感资本更加丰富而充盈的群体,其对社会的满意度越高,同时也能获得更多的社会支持。

立足于情感资本的理论假设,类似于布尔迪厄在《语言意味着什么:语言交换的经济》中提到的“语言交换市场”,现实生活也是一个情感交换市场。个体的物质行为或象征行为总是伴随着情感的生成与传播。产生何种情感体验?传递何种情感诉求?付出何种情感代价?诉诸何种情感行为?收获何种情感回报?这已经不是一个简单的社会心理问题,而是指向社会互动实践中的情感交换逻辑。换言之,情感是有价值的,也是有分量的。不同社会阶层或群体都会策略性地谋划、组织并管理个体交往行为,以期在情感交换市场中获得较多的情感资源。在表演式抗争实践中,表演的主体首先是一群在情感资本上失落的阶层。他们由于利益受损,被愤怒、恐惧、愧疚、失望等负性情感包围,可以说处于情感资本链条的绝对劣势位置。“表演”的目的就是希望在这场情感交换行为中收获有限的情感资本。其实,在情感资本的构成系统中,来自他人的关注、同情、声援、保护等社会支持同样有助于情感资本的生成和积累。当痛苦从私人领域进入公共领域,客观上加速了痛苦本身的调适与转化,其结果往往体现为情感资本的提升。因此,如果立足于情感资本的认知维度,所谓的情感抗争,也可以理解为积累情感资本的一种底层智慧及其运行逻辑。

在表演式抗争实践中,底层群体身处一个逼真的情感交换市场之中,之所以没有从愤怒走向更大程度的愤怒,根本上是因为他们付出了一定的情感代价。与群体性事件中相对简单、粗暴的愤怒相比,表演式抗争制造了一个戏剧化的情感接受语境。当市民给政府赠送“踢皮球先进单位”时,当讨薪者喝农药在报社门口“集体死亡”时,当农民工扮演外交部发言人向开发商发出质问时,当孩子举着标语下跪帮父母讨要工资时,这里有悲情、有幽默、有辛酸、有戏谑,共同调和出了一幕五味杂陈的情感大戏。换言之,这里不仅有被负性情感包裹的愤怒与无助,还多了一些在逆境中依然能够坚强地调侃现实和讽刺权力的积极、正性、乐观的情感内容。为了获取这极为有限的情感资本,表演式抗争实践中的底层群体却付出了沉重的代价:不仅包括以自残、自焚、喝农药等基于残酷身体叙事的身体代价,同时包括以下跪、申冤、祭祀等基于文化仪式叙事的尊严代价。因此,对于表演式抗争而言,如果说负性情感得到了必要的调适和转换,即收获了有限的情感资本,那却是以一定的身体付出和尊严付出为交换代价的。这种情感交换行为既是在表演式的抗争剧目中延伸和深化的,也是通过表演式的抗争剧目完成和实现的,而这恰恰构成了底层群体对情感资本话语的阶层阐释。

可见,情感并不是一个纯粹的心理学问题,还是政治经济学意义上的一种资本形式。当情感具有了类似于文化、经济、权力一样的资本属性,情感的构成、生产、分配和扩散便服从总体性的政治经济学逻辑。基于此,所谓情感的阶层问题,旨在揭示情感认知的阶层系统(stratification of emotions)。简单来说,情感的内容、构成和扩散是分层次的,不仅不同社会阶层的情感是不同的,而且每个阶层的情感也受到不同社会结构系统的影响。因此,我们可以从两个层面分析和把握情感。一方面,从社会阶层视角来看,情感具有明显的阶层属性,具体体现为阶级、种族、性别、组织、社团等阶层属性。我们既可以从社会阶层的维度来认识情感的层次、差异和微观构成,也可以从情感资本的占有数量、构成和能量来接近阶层的本质。另一方面,从社会结构视角来看,情感基于社会结构系统中,不同层次和水平的社会结构系统都会以不同的方式作用于情感生产实践。我们可以从宏观水平(社会制度形态)、中观水平(社会领域和问题)、微观水平(社会互动实践)来具体地认识情感的运行机制。

显然,认识表演式抗争实践中底层群体的情感框架及其表演方式,即回答底层群体为什么会拥有较少的情感资本以及为什么会诉诸表演式的戏剧化剧目进行情感表达,根本上是因为这是由情感本身的社会阶层属性决定的。之所以提出情感的阶层系统,旨在呼唤并发现一种认识情感的阶层分析视角,以此把握底层群体的情感框架,即情感生成与运作的底层语言系统。在表演式抗争实践中,底层群体相对于社会精英阶层而言,在情感来源(emotional source)、情感能量(emotional energy)、情感效价(emotional valence)和情感期待(emotional expectation)上存在明显的差异,这种差异是社会性的,是结构性的,是由一个时代总体性的政治经济学逻辑决定的。第一,就情感来源而言,精英阶层更多地在宏观结构和制度设计上谋求情感资源,其情感来源是体制性的、精神性的、符号性的。社会底层群体的情感基础来自微观的互动行为,情感内容更多的是物质性的、互动性的、工具性的。第二,就情感能量而言,按照兰德尔·柯林斯(Randall Collins)的观点,社会之所以会出现分层,并不是因为物质财产差异,也并非文化差异,根本上是因为情感能量的不平等——“正是情感能量持续的流动使人们能够有效地运用物质与文化,或者是某些人对物质与文化的运用超过其他人”。柯林斯提出了社会分层的简单诠释形式,即“具有能量的上层阶级,统治着消沉的下层阶级,而中间是具有中等能量的中产阶级”*兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,林聚任等译,商务印书馆2012年,第189~190页。。显然,精英阶层占据了一个时代较多的情感资本,其情感构成主要以正性情感为主,相应地储备了巨大的情感能量。底层群体则被分配了更多的负性情感,阶层认同能力和群体团结能力远远低于社会精英阶层,因而被称为情感能量意义上的“沉默的大多数”。第三,就情感效价而言,不同社会阶层所拥有的情感自由度和丰富度是不同的。社会精英阶层更加自由而灵活地组织并管理自己的情感资本,因而可以无障碍地参与更为多元、丰富的情感实践,而社会底层群体对情感的理解、掌控和支配能力注定是有限的,甚至是被动的。第四,就情感期待而言,正如约瑟夫·博格(Joseph Berger)所指出的,优势价值观在不同社会阶层中的认同度和传播效率存在很大差异*J.Berger.“Directions in Expectation States Research”,in M.Webster,Jr.& M.Foschi (eds.).Status Generalization:New Theory and Research.Stanford,CA:Stanford University Press,1988,pp.450~476.,社会精英阶层的情感期待更多的是社会性的、扩张性的、价值驱动的,而社会底层群体的情感期待则往往是动物性的、退缩性的、利益驱动的。总之,在表演式抗争实践中,底层群体在情感来源、情感能量、情感效价、情感期待上都表现出了不同于精英阶层的特征,而这是由其特定的社会阶层属性决定的。因此,认识转型中国的情感框架,必然涉及情感的社会基础和阶级属性,即情感不过是特定阶层话语在道德维度上的一种替代性显现方式。情感的阶层属性铺设了底层群体的情感框架,而这直接决定了底层群体的情感资本状况及其深层的情感表演实践。

四、 道德情感与底层群体的情感构成

后康德主义学者对道德和情感进行了严格区分。如果说情感是一种普遍的心理体验,道德则往往通往既定的价值或规范体系,并且以一种隐性的方式促使我们做出相应的认知判断(cognitive judgment)。现实生活中必然存在一定的秩序体系和伦理规范,我们往往会在道德上认同这些规范和价值,并将其视为一种应该遵守的“正确的事情”(right things),由此引发或表露的情感类型便是道德情感(moral emotion)。简单来说,道德情感就是基于一般的道德归因而形成的情感形态。詹姆斯·贾斯珀给出了一个长长的道德情感清单:羞愧、自豪、同情、愤怒以及一些复合型的厌恶、恐惧或生气*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,p.165.。道德情感往往与个体的社会阶层相关,因而具有明显的社会基础和阶级基础*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,p.166.。一种情感形态之所以是道德情感,往往是因为被置于特定的价值框架和是非立场之中,这使得道德情感具有了深刻的社会学基础——不仅具有深刻的阶级基础和社会基础,而且呈现出明显的价值倾向和是非倾向。鉴于道德情感存在的社会学逻辑,我们可以相对容易地对其发生原理、归因实践和深层的道德语法系统进行分析,这也是为什么贾斯珀将道德情感视为一种“热认知”(hot cognitions)的原因所在。

相对于其他情感形态,道德情感那里驻扎着触发社会矛盾和集体行动的底层能量,在某种意义上扮演着情感抗争实践的导火索功能。在表演式抗争实践中,人们之所以会卷入社会行动之中,道德归因是最直接的情感抗争逻辑,即人们会本能地认为自己利益的丧失是因为其他阶级的获得,此时便会产生一种面向其他阶级的愤恨与不满心理。杰克·巴伯莱特(Jack Barbalet)进一步指出,如果集聚在底层群体心理深处的负性情感是一种有意识的归因结果,那便会产生复仇(vengefulness)心理,而复仇恰恰是集体行动的原始逻辑和原始力量*J.M.Barbalet.Emotion,Social Theory,and Social Structure:A Macrosociological Approach.London:Cambridge University Press,1998,pp.126~148.。在转型时期的中国,基于“相对剥夺感”而衍生出一系列负性情感形态——怨恨、愤怒、谴责、恐惧、恐慌、仇恨、复仇。不可否认,这些负性情感形态主体上都属于道德情感范畴,而道德情感的底层语言又进一步可以追溯到个体的利益受损现实。换言之,转型社会的深层矛盾决定了一个时代的情感结构和情感内容,甚至直接决定了情感抗争的表达方式。正因为道德情感与社会行动之间的直接作用关系,贾斯珀果断指出:“道德情感是一种典型的政治修辞。”*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,p.167.

可见,表演式抗争实践中的情感类型是以负性情感为主的道德情感。尽管负性情感容易引发潜在的集体行动与社会抵抗,但不得不提的是,负性情感包含许多具体的情感形态,而每一种情感形态的抵抗机制和作用原理是不同的。在表演式抗争事件中,底层群体蒙受着巨大的痛苦与不幸,负性情感是他们最基本的情感状态。他们送官员带刺的皮球,他们在庙里供奉县长像,他们假装服毒自杀,他们扮演讨薪发言人……所有这些行为已经远远超出了负性情感传统的表达方式和释放途径,即引发直接的群体事件和暴力抵抗,而是以一种极为巧妙的表演方式来疏导和调适自己的负性情感。可见,底层群体的负性情感显然不是一般意义上的愤怒,而是叠加了其他性质的情感形态,那这种情感形态究竟是什么?因此,认识底层群体的情感框架,必然涉及到对其情感构成的认识与分析。

如果说底层群体的原始愤怒上叠加了其他性质的情感形态,那这种情感是否会拉住愤怒的缰绳,从而避免愤怒滑向野性的暴力行动?曼纽尔·科斯特对两种典型的负性情感——焦虑(anxiety)和愤怒(anger)进行了对比和区分,认为这两种情感虽然都会对个体带来伤害,但是它们的抑制和防御机制是不同的。一方面,焦虑和愤怒产生的情感状态是不同的。焦虑是人们面对危险时采取的一种高度的警戒状态和抵御措施,愤怒则是人们欲望难以实现时本能地表达出的一种不满和愤恨情绪*M.Castells.Communication Power,p.147.。另一方面,焦虑和愤怒产生的行为后果是不同的。诸多研究发现,焦虑往往与风险评估(risk evaluation)密切相关,从而使得个体在危险面前表现得更加克制和冷静;愤怒则指向直接的冒险行为(risk-taking),尤其体现为不计后果的轻率行动,因此容易产生难以预料的失控局面*L.Huddy,S.Feldman,E.Cassese.“On The Distinct Effects of Anxiety and Anger”,in W.Russell Neuman,George E.Marcus,Ann M.Crigler,Michael Mackuen(eds.).The Affect Effect:Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior.Chicago,IL:University of Chicago Press,2007,pp.202~230.。显然,如果说愤怒是油门,那焦虑则是刹车,其结果是延缓了决策到行动之间的处理时间。在表演式抗争事件中,如果说底层群体的原始情绪是愤怒,那必然同时携带并叠加了另一种负性情感——焦虑,这使得他们在“采取行动”之前往往会充分地进行风险评估,从而采取更具策略性的情感实践来维护权利。由此可见,不同于一般意义上利益受损的弱势群体,表演式抗争实践中底层群体的初始情感指向一种复合型的情感构成,即同时携带了愤怒和焦虑两种负性情感,而后者的份量和主导性更大一些。正因为焦虑而非愤怒的主体性动力作用,表演式抗争最终以一种表演而非行动的策略性途径进行情感抗争。

为什么叠加在愤怒之上的另一种情感形态是焦虑而非其他情感形态?这是基于中国政治机会结构(political opportunity structures)的一种特殊表达和生产方式。诉诸什么情感机制,征用什么剧目模式,采取什么表演方式,都受到其所处的政治机会结构的影响和制约。政治机会结构是社会抗争研究的一个重要概念,所反映的是社会抗争发生的宏观语境,包括权力集中程度、政权开放程度、权力稳定程度、信息管制程度、政权压制程度等。查尔斯·蒂利(Charles Tilly)在《政权与斗争剧目》中指出:“任何政权都会创造出某种特定的‘政治机会与威胁’的外部环境,诉求者有必要对此环境做出回应;当‘政治机会与威胁’的外部环境发生变化时,斗争政治也将随之发生变化。”*查尔斯·蒂利:《政权与斗争剧目》,胡位钧译,上海人民出版社2012年,第51页。当代中国的政治语境预设了不同的政治“机会”和“威胁”,以群体性事件为代表的社会行动反复证明,不讲求策略和智慧的集体行动往往会遭到权力压制,甚至会付出惨痛的代价。相反,在表演式抗争实践中,底层群体慎重地打量着一切可能的表达“机会”和政治“威胁”,从而对自我的行动与可能遭遇的政治后果进行充分的识别和评估,最终以一种较为安全的表演方式进行社会抗争。显然,在表演式抗争行为的情感动力机制中,简单的愤怒情绪不足以解释底层群体的情感逻辑。相反,正因为叠加了特定的焦虑情绪,底层抗争并没有滑向纯粹的暴力宣泄,而是表现出了极大的克制与智慧。可见,尽管焦虑是一种负性情感,但它并没有将个体推向纯粹的消极和毁灭,而是以一种自反性的积极力量作用于个体的情感实践。换言之,焦虑作为一种自反性的情感形态被生产出来并参与表演式抗争的叙事建构,只不过是当下中国政治机会结构在情感维度上的一种替代性显现途径和社会学生产方式。

由于焦虑情绪的在场及其对表演式抗争实践的深层影响,我们有理由重新审视情感和认知之间可能的“对话”机制。传统的情感社会学理论认为,负性情感强度越大,人们的认知越容易被负性情感绑架,因而越容易采取非理性的社会行动。这一理论价值只是意识到负性情感的强度,却忽视了负性情感的构成,因而越来越受到挑战。新近的研究表明,情感和认知之间并非简单的对立和压制关系,而是存在着某种对话的作用机制,对话的结果就是出现了一系列策略性的实践形态。按照曼纽尔·卡斯特的观点,“情感一方面强化了认知的角色,但同时又深刻地影响人们的认知过程。”*M.Castells.Communication Power,p.146.情感智力理论(affective intelligence theory)认为,情感表达(emotional appeals)和理性选择(rational choices)是人们政治意识形成的两大驱动机制,二者处于永恒性的互动状态中,共同影响人们的信息处理方式和行为选择,但二者权重的大小则取决于具体的行动场景和发生语境*M.Castells.Communication Power,p.146.。在选举语境中,情感已经被证实在很大程度上影响人们的投票选择:当人们投入极大的情感关注,尤其是产生了一种深刻的焦虑时,此时人们在投票选举中会有意压制情感,而且表现得更为理性*M.MacKuen,et al.“The Third Way:The Theory of Affective Intelligence and American Democracy”,in W.Russell Neuman,George E.Marcus,Ann M.Crigler,Michael Mackuen(eds.).The Affect Effect:Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior,pp.124~151.。达伦·施赖伯(Darren Schreiber)从理论层面揭示了情感和认知之间的对话机制:高强度的情感介入会导致情感预警,其结果就是强化决策中的理性分量*D.Schreiber.“Political Cognition as Social Cognition:Are We All Political Sophisticates?”,in W.Russell Neuman,George E.Marcus,Ann M.Crigler,Michael Mackuen(eds.).The Affect Effect:Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior,2007,pp.48~70.。再反观表演式抗争实践,底层群体的表演行为无关政治权利,也无关社会尊严,而是一种再逼真不过的生存呼唤,因此他们内心深处集聚着常人难以理解的巨大的负性情感,否则他们也不会放下尊严而以一种戏剧形象进入公共视野。当负性情感积聚到一定程度,同时在特定政治机会结构的压力下表现出极大的焦虑时,底层群体的抗争行为反倒变得更加冷静和克制,其结果就是制造了一幕幕极具戏剧性和想象力的情感抗争图景。因此,在以愤怒为底色的高强度的负性情感面前,一旦叠加了一定的焦虑情绪,人们便开始重新识别并评估自我所处的政治机会结构,从而以一种相对比较理性的方式选择抗争的剧目和途径。

五、 情感防御与情感演变的结构框架

如果我们对比群体性事件和表演式抗争实践,一个显而易见的事实是,底层群体最初的情感构成都是负性情感,然而社会行动的情感结果却呈现出极大的差异:群体性事件进一步加剧了这种负性情感,最终从愤怒走向更大程度的愤怒,而表演式抗争则对这种负性情感执行了必要的防御、抑制和转换行为,最终以一种幽默、诙谐、调侃式的方式表达出来。可见,表演式抗争实践中,情感的属性和构成发生了根本性的偏移和转向。负性情感之所以没有以传统的复仇或暴力方式释放出来,一个可能的解释就是负性情感被有效地抑制了,同时转换为另一种相对积极的情感形态。那如何把握情感防御的工作机制?又如何把握情感生成、演变与流动的整体结构框架?

负性情感如果不能得到有效的调节和释放,便会对个体带来极大的伤害。道德情感深处存在一种无意识语言,其功能就是在负性情感积累到一定程度时启动情感防御机制,从而达到保护自我的目的*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第165~168页。。人类精神进化的结果,就是能够相对从容地应对、处理和管理自己的情绪。乔治亚·麦考尔(George J.McCall)和杰里·西蒙斯(Jerry L.Simmons)提出了情感抑制的五种常见策略:第一是选择性地回避消极信息;第二是选择性地解释负面信息;第三是直接退出不利情景;第四是将当前过错解释为一时失误;第五是直接否认他人的行为与指责。显然,这五种情感防御策略都属于微观人际互动范畴,而且都是与特定的交往情景联系在一起*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第83页。。乔纳森·特纳立足于社会宏观结构与中观结构,更多地在情感转换(transmutation)维度上考察负性情感的抑制与防御行为,从而将情感防御机制总结为五种情感转换策略:置换(displacement)、投射(projection)、升华(sublimation)、反向(reaction-formation)、归因(sublimation)。换言之,基于特定的情感转换机制,愤怒、悲伤、恐惧、羞愧、内疚等负性情感最终被转换为其他的情感形态——正性情感、低强度的愤怒、面向他人的愤怒*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第84~86页。。

在表演式抗争实践中,情感防御包含两个层次的工作流程,第一是对负性情感的抑制行为,从而生成一种新的情感框架;第二是实现原始情感的积极转化,在此基础上形成新的情感形态。经过情感抑制和情感转换过程,底层群体能够在情感认知意义上重新确立个体与世界的想象性关系,从而在主体实践中以一种幽默、迂回、偷袭式的戏剧表演方式实现情感动员,而这恰恰构成了情感抗争的主体内涵。其实,情感抑制和情感转换并非纯粹的心理认知问题,而是存在一个宏大的社会学分析背景,即个体情感资本的形成与变化往往植根于既定的现实语境和利益状况。但是,外在现实对于个体的影响最终会在情感层面体现出来,而且必然会通过情感的方式进行表达。因此,情感本身是一个复杂的认知系统,同时也是一个通往社会认知的透镜。通过对情感抑制和情感转换的心理分析与社会分析,一定意义上能够揭示情感抗争的运行机制及其深层的社会过程。鉴于此,为了相对完整地把握情感抗争的情感运作结构和演变模型,接下来我们进一步讨论表演式抗争实践中的情感抑制机制和情感转换机制。

(一) 情感抑制与外部归因实践

认知神经科学研究表明,人类情感有两种工作系统——顺应(approach)和抑制(avoidance),两种情感机制由大脑不同的官能区控制,而且激活的是不同的神经化学通道*R.J.Davidson.“Cerebral Asymmetry,Emotion and Affective Style”,in Richard J.Davidson & Kenneth Hugdahl (eds.).Brain Asymmetry.Cambridge,MA:MIT Press,1995,pp.361~87.。顺应系统与人们的目标探索行为(goal-seeking behavior)相关,这一心理过程往往伴随着正性情感的生产;然而,当人们处于极为不利的情境中,负性情感会急速蔓延,此时抑制系统会被激活,其功能就是开展必要的情感疏导与调试,从而保护人们免于极端负性情感的伤害*L.Huddy,S.Feldman,E.Cassese.“On the Distinct Effects of Anxiety and Anger”,pp.202~230.。在表演式抗争实践中,负性情感是弥散在底层世界的一种普遍的情感形态。由于利益受损,底层群体的情感过程往往遵循一定的演化路径:负性情感的最初形态是愤怒,愤怒会带来悲伤,悲伤会引发恐惧,恐惧会萌生羞愧,而羞愧会进一步加剧愤怒。在这条情感演化链条中,羞愧(shame)是一种需要特别警惕的负性情感形态,这也是为什么情感抑制方面的研究都指向了羞愧。威廉·麦克杜格尔明确认为,“就对社会行为的影响程度而言,羞愧的负面影响是首当其冲的”*W.McDougall.Introduction to Social Psychology,p.124.。特纳进一步指出,与羞耻(guilt)不同,羞愧中内疚的成分较少,因而往往会成为愤怒、绝望、复仇等负性情感的导火索*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第167页。。查尔斯·库里将羞愧视为一种“社会的自我情绪”(social self-feelings),认为羞愧不仅蕴含着反映社会的特殊能力,而且蕴含着一种巨大的变革力量*C.H.Cooley.Human Nature and The Social Order,p.291.。托马斯·雪夫从微观社会学视角指出,无论是在个体还是集体层面,羞愧很容易催生人们的政治行动,许多社会变革的直接诱因是人们难以遏制的羞愧情绪*T.J.Scheff.Microsociology:Discourse,Emotion,and Social Structure,p.77~84.。如果羞愧不能得到有效的抑制或调适,一方面会让人产生强烈的社会恐惧,从而萌生疏离感,另一方面会加剧愤怒的升级,最直接的后果就是引发集体行动。

表演式抗争实践中,情感防御主要体现为一种面向“羞愧”的外部归因实践,其结果就是羞愧的退场,个体最终以一种表演的戏剧方式进入公共领域。外部归因就是从外部寻找羞愧的诱发原因,即将对自我的愤怒转化为对外在事物的愤怒,并将后者理解为一种正义行为,从而使得愤怒不仅被合法化了,而且基于情感驱动的社会行动也被合法化了,这便产生了情感社会学领域一种特殊的愤怒形式——“正义的愤怒”(righteous anger)。“正义的愤怒”不同于原始的愤怒,这里“调和”并“叠加”一种正义感,从而让个体摆脱面向自我的羞愧和不安,反倒转向外部的他人问责和制度愤怒。当个体从羞愧的漩涡中完整地解脱出来,客观上便实现了羞愧对象的巧妙置换与无缝转移。农民工模仿新闻发言人讨薪,大学生给官员赠送“踢皮球进步奖”,消费者为劣质商品举行“葬礼”,访民在开封府前鸣鼓“申冤”……底层群体之所以征用传统意义上严肃、神圣、象征性的政治仪式或文化仪式,并对其进行颠覆性的另类表达,根本上是因为外部归因实践给了自己敢于表演的信心和勇气——对政治仪式或文化仪式的戏谑和调侃并非是对既定秩序体系的僭越,反倒是一种合理的情感表达方式。通过外部归因,愤怒不仅被合法化了,而且裂变出一种新的情感形态——“正义的愤怒”。从原始愤怒到“正义的愤怒”,整体上铺设了情感演变的主体架构,而“正义的愤怒”既是情感防御的目标,也是外部归因的产物。

情感抑制的核心机制就是开展外部归因实践,具体对应三个密切关联的认知活动:第一是诉诸一定的道德工作(moral work);第二是激活一定的正义框架(justice frame);第三是形成新的群体认同(group identity)。首先,外部归因行为是在道德层面完成的,其特点就是让人们自觉地意识到自己所遭遇的是一种“不公正的对待”,如此才能抑制并消解内心的自我谴责。贾斯珀将大脑认知层面这种有意识的情感处理行为称为“道德工作”*J.M.Jasper.“Emotions and Motivation”,pp.157~171.。道德工作本质上完成了一项情感转换工作,具体体现为对羞愧的社会化抑制,即以一种合法化的方式将自我谴责转向社会谴责,迫使人们理所当然地认为他人或社会结构应该对自己的负性情感负责*J.Goodwin,J.M.Jasper.“Emotions and Social Movements”,in J.E.Stets and J.H.Turner (eds.).Handbook of the Sociology of Emotions.New York:Springer,2006,pp.611~630.。通过执行道德工作的情感抑制机制,原本以愤怒、羞愧、恐惧为主的道德情感有效地转换为一种新的道德情感——“正义的愤怒”。其次,深处痛苦中的人们迫切需要回答的问题是如何定义自己的痛苦,即痛苦的来源是什么,这便涉及到人们的框架选择问题。威廉·甘姆森(William A.Gamson)指出,正义框架是政治意识形成的基础框架,也是一切社会运动普遍征用的一种框架形态*W.A.Gamson.Talking Politics.Cambridge:Cambridge University Press,1992,p.31.。拉尔夫·特纳(Ralph H.Turner)和刘易斯·基利安(Lewis M.Killian)在其经典的《集体行动》中指出,使用正义框架的前提是人们往往将个体的遭遇界定为一种“不幸”,而且认为这种“不幸”是不道德的,是需要被谴责的,并坚持认为“既定的秩序是不公平的”*R.H.Turner,L.M.Killian.Collective Behavior,Englewood Cliffs.NJ:Prentice Hall College,1987,p.242.。可见,执行道德工作的关键是激活、征用并选择正义框架,即在道德意义上对自我的负性情感进行归因判断和源头诊断。当正义框架进入人们的道德工作范畴,负性情感与特定的宏观社会结构就会建立联系。最后,如果一种情感嵌套在一种宏观社会结构中,那这种情感便是一种普遍共享的集体情感。集体情感往往储藏着巨大的群体聚合能力,即人们因为共同的情感体验而形成一个“情感共同体”。按照情感抑制的基本原理,如果一种归因方式能够有助于集体情感的形成,也就是能够促进群体身份的识别,那个体更倾向于采取相应的归因方式,而外部归因的目的就是“把他们的羞愧感受转换为不公平的知觉”,从而构筑了一条通往群体认同的情感认知路径*乔纳森·特纳:《人类情感:社会学的理论》,第168页。。

总之,表演式抗争构成了一个相对清晰的外部归因脉络,即底层群体执行道德工作、选择正义框架、形成新的群体认同过程,“正义的愤怒”以一种合法的情感形态被生产出来,并且深刻地参与集体情感和群体身份的生产实践。当原始的愤怒和羞愧被巧妙地转化为一种具有普遍阶层基础的“正义的愤怒”,个体最终成功地在情感维度上发现了群体,发现了阶层,发现了情感共同体。

(二) 情感转换与情感语境重构

类似于兰德尔·柯林斯在回答社会互动时所面临的同样困境——“选择一个分析起点对理论家来说是策略选择的重要方面”*兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,第32页。。本文对情感转换问题的分析起点是语境。语境对意义的生成和转换具有直接的引导和限定功能*刘涛:《环境公共事件的符号再造与修辞实践——基于兰州自来水污染事件的符号学分》,第26页。,一定程度上铺设了意义的底层解释体系,从而赋予认知过程一种“语境元语言”*刘涛:《新社会运动与气候传播的修辞理论探究》,载《国际新闻界》2013年第8期,第88~89页。。情感转换体现为情感构成与情感能量的变化,而这一过程必然伴随着情感语境的再造实践。当一系列或者悲情、或者愤怒、或者戏谑的“表演”进入公众视线,底层群体上演的是一场不折不扣的“街头情景剧”*S.Schwarze.“Environmental Melodrama”,in Quarterly Journal of Speech,2006,92(3),pp.239~261.,其功能就是激活、生产、置换了一种新的情感语境。从“表演”本身的功能和意义来讲,它是对冲突论的另一种演绎方式,这里调和了悲情、愤怒、戏谑、幽默等多种情感形态,五味杂陈而又耐人寻味,因而是一场不折不扣的“情感鸡尾酒”。可见,“表演”不是社会运动,而是一场逼真不过的“真人秀”,表演式抗争由此重构了一个新的情感语境。正是在一种新的情感语境框架中,负性情感完成了必要的调适与转换,“正义的愤怒”进入完全情感化的生产轨道中。

表演式抗争之所以是一种策略性的情感转换实践,根本上是因为它在语境搭建上综合使用了多种修辞手段。从修辞实践来看,表演式抗争敏锐地打量着视觉文化时代公共注意力聚合与生产的一切修辞策略,最终在视觉性、戏剧性、仪式性三个维度上演绎着弱者的抵抗智慧。2012年10月,讨薪者“苗翠花”召开“新闻发布会”,模仿外交部新闻发言人语气表达自己的讨薪诉求,从而制造了一起备受社会关注的“图像事件”(image events)。然而,这并不是一起普通的“图像事件”,而是融入了许多戏剧性的表达元素。主要的戏剧方式是搭建一个“戏剧场景”,底层抗争最终以一种表演式的戏剧方式呈现出来,不仅俘获了公众的注意力,更俘获了公众的批判和反思。与此同时,“苗翠花”的表演行为并不是直接的暴力对抗,而是挪用了一个原本庄重、严肃的政治仪式语境——新闻发言仪式,从而赋予自我的抗争行为一种仪式性。仪式征用的背后,是对特定的情感语境的再造实践。从极端愤怒到幽默表达,诙谐之间,卓别林式的“笑中带泪”微妙地诠释了情感语境的转换机制。

不难看出,表演式抗争本质上是视觉化的,也是戏剧性的,更是仪式性的,相应地,图像事件制造、戏剧话语生产、微观仪式互动构成了情感语境重构的三个基本实践形态和修辞过程。首先,情感语境的重构不能忽视视觉文化时代的认知特征与传播规律。当代文化“视觉转向”以来*W.J.T.Mitchell.Picture Theory:Essays on Verbal and Visual Representation.Chicago,IL.:University ofChicago Press,1994,p.16.,“视觉争议”(visual arguments)成为公共议题构造与公共话语生产的一种典型的争议形式*J.W.Delicath,K.M.Deluca.“Image Events,the Public Sphere,and Argumentative Practice:The Case of Radical Environmental Groups”,pp.315~333.。通过制造“图像事件”(image events)来聚合一个时代的公共围观与公共讨论*刘涛:《图像政治:环境议题再现的公共修辞视角》,载《当代传播》2012年第2期,第23~26页。,这是表演式抗争普遍使用的一种视觉修辞实践;其次,作为一种典型的“街头情景剧”,表演式抗争实际上搭建了一个寓意深刻的“戏剧场景”。戏剧性既是表演式抗争不可或缺的一种表达元素,也是衡量抗争效果的重要评价指标。按照安东尼·布莱尔(J.Anthony Blair)的观点,“图像事件”在视觉意义上“赋予了争议生产的另一个维度:戏剧性和作用力”*J.A.Blair.“The Rhetoric of Visual Arguents”,in Charles A.Hill and Marguerite Helmers (eds.).Defining Visual RhetoricMahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,Inc,2004,p.59.。戏剧化的观念、策略和程度直接决定了表演式抗争的情感动员能力。因此,对于负性情感的转换效果而言,在“表演”过程中如何呈现戏剧性以及呈现何种戏剧体验,这不仅影响了公众的视觉注意力以及深层的话语反思与批判空间,而且铺设了情感语境的基调、特征和能量系统。最后,在戏剧话语的呈现上,表演式抗争集体转向了对既定仪式的招募和挪用。仪式是一套既定的程式和象征,其功能就是“把日常生活虚构化”*张旭东、王安忆:《对话启蒙时代》,生活·读书·新知三联书店2008年,第213页。,从而赋予现实体验一定的戏剧性,使其像看电影一样富有象征意义。仪式创设了一种特殊的情感语境。当人们聚集在一起,共同体验并强化某种“共有的情感”,便会形成集体兴奋(collective arousal)。在集体兴奋中,人们很容易发现并确认集体良心和集体价值*兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,第70页。。人类学家莫妮卡·威尔逊(Monica Wilson)认为:“人们在仪式中所表达出来的,是他们最为之感动的东西,而正因为表达是囿于传统和形式的,所以所揭示的实际上是一个群体的价值。”*维克多·特纳:《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波、 柳博赟译,中国人民大学出版社2006年,第6页。正因为仪式本身携带着一定的意义、情感和价值,表演式抗争的思路非常清楚,那就是通过一定的“媒介仪式”或“新媒介仪式”*刘涛:《社会化媒体与空间的社会化生产——列斐伏尔和福柯“空间思想”的批判与对话机制研究》,载《新闻与传播研究》2015年第5期,第77~78页。来重构一种新的情感语境,也就是在仪式维度上重新搭建情感转换的意义框架。

图1 表演式抗争的情感防御与流动结构

六、 结 语

基于以上分析,我们可以相对清晰地勾勒出表演式抗争实践中的情感抗争机制(见图1):第一,情感具有一定的资本属性,并体现出明显的阶层属性,其生产、分配和扩散过程服从于总体性的政治经济学逻辑。理解底层群体的情感框架可以从情感来源、情感能量、情感效价、情感期待四个层面切入,以此相对完整地把握情感属性的社会基础和阶层基础。第二,底层群体的情感类型是道德情感,因而携带着明显的价值判断和是非立场,这使得底层群体的情感深处酝酿着一种反抗的能量。第三,由于直接的利益受损和生存诉求,底层群体原始的情感形态是愤怒,然而基于对转型时期中国政治机会结构的审视与评估,焦虑作为一种自反性的情感形态被生产出来,并叠加到原始的愤怒之上,同时主导了表演式抗争的剧目叙事。第四,被负性情感包裹的底层群体并没有滑向传统意义上的暴力或集体行动,而是启动了一定的情感防御机制,其结果就是产生了一种新的情感形态——“正义的愤怒”。这使得个体有效地实现了羞愧对象的转移和置换,即从对自我的愤怒转向对外部事物的愤怒,并将其视为一种正义的、合理的愤怒。第五,情感防御机制可以进一步细分为情感抑制和情感转换两个过程,前者强调的是一种外部归因实践,也就是通过执行道德工作、选择正义框架、形成群体认同而完成负性情感的外部归因,后者强调的是一种情感语境重构行为,具体体现为图像事件、戏剧表演、互动仪式三个内在关联的实践形态和修辞过程。

●作者地址:刘涛,暨南大学新闻与传播学院;广东 广州 510632。Email:oliutao@126.com。

●责任编辑:何坤翁

◆

Emotional Resistance:The Emotional Frame and Moral Grammar of Performing Resistance

LiuTao

(Ji’nan University)

Performing resistance is a political practice of the underclass,which resorts to dramatic,consumable and participatory performing actions to convey the underclass’protests.In the course of practicing the performing resistance,emotion presents the attributes of capital and class struggles.It offers elements and goals for actions.Emotional resistance,hence,is of great significance as a protest mechanism and analytical paradigm.In the emotional frame,righteous anger has been generated as a legal emotional outburst due to the mixture of angers and anxieties.From primordial anger to righteous anger,the underclass groups silently carry out the process of both emotional repression and emotional transmutation.The former externally attributes to negatively emotional expressions through ethics,justice and group identity; the latter refers to the reconstruction of emotional context through image events,dramatic performance and interactive rituals,which successfully outlines the framework of emotional expressions and relevant ethical rhetoric of performing resistance.

emotional resistance; performing resistance; emotional capital; emotional frame; emotional defense; external attribution

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.05.013

国家社会科学基金重大项目(15ZDB142);教育部哲学社会科学研究后期资助项目(12JHQ056)