策略性政治互动:网民政治话语运用与政府回应模式

李 锋 孟天广

策略性政治互动:网民政治话语运用与政府回应模式

李锋孟天广

伴随着互联网的发展,网络日益成为公众与政府互动的重要平台。本研究以人民网地方政府留言板为例,采集了2008-2014年21万发帖,从身份认同和政治价值取向两个角度来探索公众在网络平台的表达行为模式与政府的回应模式。研究发现,公众更愿意使用与工作、居住地等相关的集体认同表述(内集体话语),而不愿使用个体话语或者更宏大的集体认同(泛集体话语)表达诉求,政府对内集体话语的回应高于后两者。在政治价值取向上,民主话语、贤能话语和混合话语表达并存,民主话语多于贤能话语,政府对贤能话语的回应最高,民主话语次之,无取向话语最低。总之,网民具备策略性表达诉求的可能,基于内集体话语、贤能话语或民主话语的诉求均提升了政府回应。

政治话语; 集体认同; 策略表达; 政府回应模式

一、 研究缘起:关于网民政治话语与政府回应的理论与实践

伴随着全球范围的经济发展和社会变迁,利益主体日趋多元化,利益分歧不可避免,公众具有意见表达的现实需求。随着互联网的不断普及,网络成为政治生活的重要部分,脸谱网、推特等新媒体成为影响现实政治的重要力量*B.D.Loader,D.Mercea.“Networking Democracy? Social Media Innovations and Participatory Politics”,Information,Communication & Society,2011,14(6).。卡斯特在《信息时代三部曲:经济、社会与文化》中高度推崇网络媒体传播的作用,认为其革命性地改变了人在媒体前单向度接受的被动地位,使得互动成为可能*曼纽尔·卡斯特:《信息时代三部曲:经济、社会与文化》(《网络社会的崛起》),夏铸九、王志弘译,社会科学文献出版社2003年。。网络媒体对人的被动地位的改变,一方面使得公众表达渠道与方式发生变化,另一方面促使政府应对公众意见的机制也相应改变。由此造成网络空间的公民和政府行为日益多样化,政府与公众在社会化媒体以及政府主导的网络平台上的双向互动均更为频繁。具体在中国,各种博客、微博等社会化媒体呈现出不同的信息传播和互动模式*孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期。。据中国互联网络信息中心统计,截至2015 年12 月,中国网民规模达6.88 亿,互联网普及率为50.3%,半数中国人已经接入互联网*《中国互联网络发展状况统计报告》(第37次),参见http://www.cac.gov.cn/2016-01/22/c_1117858695.htm,2016-01-22。。同期,全国移动互联网用户突破9.8亿户*参见新华网,http://news.xinhuanet.com/tech/2016-03/04/c_128772606.htm,2016-03-04。。当前普通公众相对缺乏直接、制度化的公众利益表达渠道,进一步促使互联网成为公众表达政治态度和价值观传播的重要载体。

由于社会化媒体关注公众的各类意见表达和娱乐需求,涉及面广而集中程度不足,政府设置网络问政平台以聚焦于公众的诉求表达。例如,中央、省等政府开设了主题不同、层级不同的网络问政平台,主动将公众意见纳入政策决策机制。伴随着网络平台的发展,网络问政平台中政治话语体系和话语权的分配发生了变化*曹劲松:《网络问政与社会管理实践创新》,载《南京社会科学》2011年第4期。。一方面,政治话语反映了公众在诉求表达行为背后的价值观基础;另一方面,政治话语行为也反映了公众在面对政府时,在特定制度框架下的策略选择。因此,通过观察网络问政平台上公众政治话语体系的运用有助于我们把握转型期中国的价值观全景,了解特定时期内公众与政府互动的模式。

现有研究对网络空间的政府与公众互动展开了丰富研究,尤其在探讨网络空间政府如何回应公众诉求或意见形成了系统性成果。比如,现有研究发现我国政府在网络空间快速回应社会压力*J.Hassid.“China’s Responsiveness to Internet Opinion:A Double-Edged Sword”,Journal of Current Chinese Affairs-China Aktuell,2015,44.,约有1/3到一半的网民诉求得到地方政府的积极回应*Z.Su,T.Meng.“Selective Responsiveness:Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”,Social Science Research,2016,S0049089X16302071.*Tianguang Meng,Jennifer Pan,Ping Yang.“Conditional Receptivity to Citizen Participation Evidence From a Survey Experiment in China”,Comparative Political Studies,2014(1).。网民的社会和政治身份、地区性国家社会关系、经济发展等因素都影响政府回应的程度*孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》。。简言之,网络政府回应行为具有选择性特征,本地人、集体诉求、经济性议题、低成本且单一议题诉求容易得到政府回应*Z.Su,T.Meng.“Selective Responsiveness:Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”.*J.Chen,J.Pan,Y.Xu.“Sources of Authoritarian Responsiveness:A Field Experiment in China”,American Journal of Political Science,2015,60(2),pp.383~400.。与此同时,很少有研究探讨网络空间的公众政治表达,尤其是诉求表达中不同政治话语体系的选择及其影响因素以及话语运用对政府回应的影响。

因此,本文将网络平台上的文本视为承载公众诉求表达的载体,基于现有研究从身份认同和政治价值取向两个维度来分析网络政治话语表达的一般模式及其策略性表达行为,进而考察地方政府对不同话语表达的选择性回应。

由于直接针对中国网络问政平台上的话语分析目前较少,本文将从当代中国公众话语表达的变迁分析与网络问政平台中公众与政府互动两个层面进行相关研究的回顾,以作为本文研究的理论基础。

(一) 当代中国公众的话语表达变迁

公众的话语体系反映公众在特定经济环境、社会环境下的意识形态和价值观变化,因此公众话语体系的模式变化可以作为价值观变迁的重要衡量指标。公众在利益诉求时的身份取向、价值取向、情感特征均不同侧面地反映了公众话语表达的模式。本研究主要选取两个维度来测度公众的政治话语运用:一方面,公众的身份认同取向,即公众进行诉求表达时的定位是作为公民的个体还是作为集体的成员;另一方面,公众的政治价值取向,即透过政治话语表述来探究公众利益诉求时如何看待政府、官员与公众的关系。

1.身份认同:个人主义-集体主义。长期以来,中国深受儒家传统的影响。在儒家看来,个人并不是现代西方意义上的绝对主体,而是伦理群体中的成员*叶飞:《先秦儒家人格教育思想的主体性意蕴》,载《道德与文明》2011年第1期。。儒家对于伦理群体的重视,长久影响了普通民众的身份认同。建国后,伴随着集体化、工业化的开展,列宁主义、毛泽东思想倡导的集体主义在普通民众中影响日益深远,在文化大革命时期达到顶峰。“我是革命一块砖,哪里需要哪里搬”“螺丝钉”精神等形象地说明了民众对自我身份的认同。

改革开放以来,伴随着经济的持续增长和社会的变革,社会的价值观也发生了重大的变化,主要体现为集体主义淡出、个人主义的凸显,道德主导让位于利益主导,主流价值观式微而非主流价值观兴起*刘彦芬:《当代中国社会价值观变迁特征分析》,载《中共天津市委党校学报》2012年第2期。。吕杰和史天健发现在1970年代以前出生的人群由于受到传统儒家或者列宁主义的影响,比70年代以后的人群更容易具有内在化的集体主义特征*Jie Lu,Tianjian Shi.“The Battle of Ideas and Discourses before Democratic Transition:Different Democratic Conceptions in Authoritarian China”,International Political Science Review,2015,36(1).。格林菲尔德从发展心理学的角度指出,在科技、教育发展的情况下,全球各地已经日益从滕尼斯所说的“共同体”向“社会”转化,即便是传统认为集体主义盛行的亚洲(包括中国)也开始发生变化,代表个人主义的话语体系日益发展*P.M.Greenfield.“Linking Social Change and Developmental Change:Shifting Pathways of Human Development”,Developmental Psychology,2009,45(2).。学者利用Google Ngram Viewer对1970-2008年的中文书籍进行了统计分析,发现体现个人主义价值观的词语不断增长,而彰显集体主义的部分词语使用频率不断下降*R.Zeng,P.M.Greenfield.“Cultural Evolution over the Last 40 Years in China:Using the Google Ngram Viewer to Study Implications of Social and Political Change for Cultural Values”,International Journal of Psychology,2015,50(1).。尽管民众对于个体的身份认同日益增加,但这并不必然意味着集体身份、集体话语的整体消退。白鲁恂就指出即便在现代化后中国公众仍旧十分认同集体主义,而且这种集体主义已经内化为公众的心理需求*Lucian W.Pye.“Civility,Social Capital,and Civil Society in Asia”,in Robert I.Rothberg(ed.).Patterns of Social Capital:Stability and Change in Historical Perspective.Cambridge:Cambridge University Press,2001,p.381.。此外,许多学者通过概念剖析、实证验证等方式论证个体的不同身份认同*王永丽、时勘、黄旭:《个人主义与集体主义结构的验证性研究》,载《心理科学》 2003年第6期。*杨国枢:《中国人的自我:心理学的分析》,重庆大学出版社2009年,第56~65、110页。。

研究也表明,集体主义存在不同层面,有学者将集体认同分为基于对组织内成员的认同和基于集体身份的认同*D.Prentice,D.Miller,J.Lightdale.“Asymmetries in Attachments to Groups and to Their Members:Distinguishing between Common-Identity and Common-Bond Groups”,Personality and Social Psychology Bulletin,1994(83),pp.484~493.。布鲁尔(Brewer)等将集体主义分为内集体主义(或关系集体主义relational collectivism)和泛集体主义(或群体集体主义group collectivism),相应地社会存在三种不同属性的个体——独立的自我、内集体内的自我、泛集体内的自我*M.B.Brewer,Y.R.Chen.“Where (Who) are Collectives in Collectivism? Toward Conceptual Clarification of Individualism and Collectivism”,Psychological Review,2007,114(1).,三者有着不同的价值观和信仰,独立的个体关注自身利益,内集体中的自我关注存在血缘、地缘、生活内形成的群体,泛集体中的自我关注广义的群体中的公众事务。本文将沿用这组概念分析公众在进行诉求表达时的身份认同,并提出如下假设:

假设1:公众更愿意使用内集体主义话语与泛集体主义的话语表达利益诉求。

总体而言,在当代中国,个人主义的取向变得日益广泛,然而集体主义尚未退出话语体系,表现为不同层面的集体主义。网络平台上公众的话语体系在个人主义-集体主义的维度上如何分布值得我们进行描述和分析。

2.政治价值取向:贤能主义-民主主义。自秦帝国以来中国可以视为滕尼斯所说的“共同体”,书同文等措施使得大一统思想盛行,人们希望贤能的君子成为官员并像家长一样关怀子民*R.Zeng,P.M.Greenfield.“Cultural Evolution over the Last 40 Years in China:Using the Google Ngram Viewer to Study Implications of Social and Political Change for Cultural Values”.,“家国同构”的认识更易造成父爱主义的盛行*Yu-tzung Chang,Yun-han Chu,Frank Tsai.“Confucianism and Democratic Values in Three Chinese Societies”,Issues and Studies,2005,41(4).。

尽管在文化大革命中出现了排除精英治国的反智倾向,政治话语中的 “又红又专” 中“红”被置于更高位置。然而改革开放后,中央政府更重视才能,干部年轻化、专业化成为改革开放初期的政策选择;而21世纪后想成为公务员也需要经过严格的竞争性考试*贝淡宁:《超越自由民主》,李万全译,上海三联书店2009年,第153~154页。,这都象征着对精英重视的“贤能主义”(Meritocracy)再次复归。在普通民众中,人们依旧希望领导人靠人格榜样治国、有德才有威,造成长期以来的政治权威是父权型的,而这种“父权型权威”的集中体现就是中国人的“父母官概念”*方朝晖:《什么是中国文化中有效的权威?——评白鲁恂〈亚洲权力与政治〉一书》,载《开放时代》2013年第3期。。

而民主观念自近代以降,伴随着民众对西方的认识传入中国,民主话语被不断用以论证改革、革命的合理性,民主政治的尝试也从未停止*张朋园:《中国民主政治的困境(1909-1949):晚清以来历届议会选举述论》,吉林出版集团有限责任公司2008年,第12、19、210~224页。。社会主义民主政治的建立,进一步促进了民主观念在普通民众中的普及,“民主是个好东西”也反映了民主话语的流行,大规模数据调查显示出中国民众对民主具有极高热情*Tianjian Shi.“China:Democratic Values Supporting an Authoritarian System”,in Yunhan Chu,et al.(eds.).How East Asians View Democracy. New York:Columbia University Press,2008,pp.211~214.。

当然,许多学者指出中国公众对民主的认识与西方不同,而且测量方式也不尽相同*王衡:《公众如何定义民主:理论分歧与实证测量》,载《国外理论动态》2015年第8期。,即便是那些声称支持民主话语的公众仍然坚持“护卫者式”的民主话语,要求政府官员主动关注民众声音,而不追求批评政府的权利维护,实质上属于贤能主义*Jie Lu,Tianjian Shi.“The Battle of Ideas and Discourses before Democratic Transition:Different Democratic Conceptions in Authoritarian China”.。还有学者指出尽管当代中国的政治话语分有四类,但这四类政治话语均强调团结和稳定、高度重视贤能者的意见并不同程度地接受德政*Yali Peng.“Democracy and Chinese Political Discourses”,Modern China,1998,24(4).。在现实中具体表现为,尽管民主观念作为一种“好东西”影响公众的政治话语运用,但是传统的贤能话语仍未退出话语舞台。基于此,研究提出如下假设:

假设2a:公众更愿意使用贤能主义的话语表述。假设2b:政府更愿意回应贤能话语。

当公众面临利益受损进行利益表达时采取的政治话语,更容易直接彰显其真正的价值取向:即公众从制度、法律赋予的权利角度维护利益,还是要求政府以“父母官”的伦理要求维护自身利益。在这个意义上,公众的利益表达行为,相比于各类问卷调查与访谈,更清晰地展示了他们如何看待政府、官员与公民的关系。值得关注的是,贤能话语与民主话语并非对立,二者间也存在整合的可能,有研究发现中国式民主观“民本主义”同时蕴含二者*Jie Lu,Tianjian Shi.“The Battle of Ideas and Discourses before Democratic Transition:Different Democratic Conceptions in Authoritarian China”.。

(二) 互联网下的公众与政府互动

随着公众利用互联网进行意见表达的深入发展,互联网作为可能的“信息源、交流媒介和虚拟的公共领域”,有助于公众了解原本没有渠道获知的公共政策议题,提高了公众的交流能力,同时还有提高在线议题团队政治参与的潜能*R.K.Polat.“The Internet and Political Participation:Exploring the Explanatory Links”,European Journal of Communication,2005,20(4).。网络给予公众更加自由与全面表达诉求的平台。

面对公众在互联网上的意见表达,政府一方面通过社会化传媒听取公众意见,另一方面通过专门性的网络平台与公众进行互动。2008年6月20日,胡锦涛在人民网“强国论坛”工作平台通过视频直播与广大网民在线交流了六分钟,揭开了政府与网民网络互动的大幕*参见人民网,http://politics.people.com.cn/GB/7406621.html,2008-06-20。。政府主动搭建网络问政平台,以期更加制度化、长期地听取公众的意见与建议。网络问政平台给予公众更加专门化的平台进行意见反馈,也有助于政府直接回应。网络问政平台向政府提供了发现和了解社会现状、社会问题的机会,为政府部门搜集社会问题提供了新的渠道和机会*Barry N.Hague,Brian Loader(eds.).Digital Democracy:Discourse and Decision Making in the Information Age.London:Psychology Press.1999.。

针对政府通过网络渠道回应公民意见的现象,大部分学者分析了互联网对于公民参与的促进作用*许玉镇、吴兴识:《论我国政府对网络民意的回应》,载《长白学刊》2014年第1期。,而针对公众与政府如何互动、互动具体过程的分析仍然不足,尤其是实证分析相对缺乏。其中,孟天广等系统分析了政府对公民意见的吸纳及回应模式*Z.Su,T.Meng.“Selective Responsiveness:Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”.。实验研究发现政府官员具有将网络渠道表达的公民意见吸纳进政府决策过程的意愿,但这一意愿受到地方性国家-社会关系的影响。当地方性国家-社会关系和谐时,地方政府对网络意见的吸纳能力很强,反之,当国家-社会关系恶化时,地方政府吸纳网络民意的意愿显著降低*Tianguang Meng,Jennifer Pan,Ping Yang.“Conditional Receptivity to Citizen Participation Evidence From a Survey Experiment in China”.。此外,以网络问政平台为例,有研究发现政府存在选择性回应行为,其中时空因素、议题归属和诉求表达方式是影响政府回应的主要因素,公众发帖越趋向于负面情绪越容易得到政府的回应。还有学者认为即便公众不通过互联网进行主动政治参与,只要在数量上形成一定规模,就有助于对政府造成压力,从而促使政府主动回应公众意见*Paul Minard.“Does ICT Diffusion Increase Government Responsiveness in Autocracies? An Empirical Assessment of the Political Implications of China’s Internet”,Journal of Contemporary China,2015,24.。在这个意义上,公民以内集体的身份而非个体的身份表达诉求,就是希望对政府造成压力。基于此,本研究提出如下假设:

假设3:政府更愿意回应内集体主义的话语。

此外,学者还根据不同标准针对网民政治参与与政府回应模式进行分类,例如根据网络上意见提出者和制度化程度提出公众网络参与影响政策议程设置的三种模式:外压模式、动员模式和上书模式,并将留言板型网络问政称之为“上书模式”*张华、仝志辉、刘俊卿:《“选择性回应”:网络条件下的政策参与——基于留言版型网络问政的个案研究》,载《公共行政评论》2013年第3期。,以及根据网民参与程度、政府回应程度、两者互动程度分为四类*翁士洪、叶笑云:《网络参与下地方政府决策回应的逻辑分析——以宁波 PX 事件为例》,载《公共管理学报》2013年第4期。。然而,这些研究主要从政府的回应模式进行分析,从网民的话语运用层面进行分析的研究仍旧缺乏。

总之,尽管现有研究取得了丰硕成果,但一些重要局限仍旧存在:第一,关于公众话语表达的概括主要基于概念分析,而缺乏大规模的实证数据证实;第二,现有对网络空间的话语表达分析主要集中于社会化媒体,而针对网络问政平台上的研究仍旧非常缺乏,为数不多的研究主要是介绍性或者个案研究,缺乏整体性的量化分析;第三,关于政府在互联网上如何回应公众需求的研究有了一定成果,然而网民如何进行话语表达研究不足,因此关于公众与政府的互动机制仍旧不明确。本文希望通过大数据的分析弥补这些不足。

二、 研究设计:基于人民网相关信息的自动文本分析

(一) 研究数据:人民网的“地方领导留言板”

为了分析网络空间中公众的话语表达以及其与政府回应的关系,本文以网络问政平台的海量一手数据为分析素材。具体而言,本文数据来源于人民网的“地方领导留言板”。该平台作为全国性网络问政平台,汇聚了海量网民通过网络渠道与省市县三级地方政府进行政治互动的一手资料,仅在2014年,向省级一把手等发帖留言59 247个,向地市级一把手发帖55 386个,向县区级一把手发帖44 067个,本文采集了该平台正式运行以来从2008至2014年上半年网民与省级党政一把手互动的数据开展分析*感谢清华大学数据治理研究中心提供的数据和技术支持。。

图1 网络问政平台公共诉求数量的年度分布

截至2014年底全国96%的省、76%的市、45%的县开展网民留言办理工作,累计54位省委书记省长、500多位地市级一把手,以及1300多位县委书记先后对《地方领导留言板》网友留言做出公开回复。同时,留言办理工作的制度化也日益建立*参见人民网,http://leaders.people.com.cn/n/2015/0109/c178291-26354153.html,2015-01-09。。之所以选择该数据,是因为“地方政府留言板”具有相对独立性、数据可得性、透明性等优势*孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》。,这都使得地方政府留言板可以作为我们观察官民互动的有效平台,由于针对省级一把手发帖的覆盖率高、发帖量大,本文将集中于关注面向省级一把手的留言平台。由图1可知,从2006年以来,面向省级一把手的留言数量增长迅速,在2008年正式运行之后就突破一万,因此本文之后的分析也将主要集中于2008年到2014年上半年。

(二) 研究方法:自动文本分析

基于超过21万个海量文本资料,本文将采用自动文本分析、空间分析等来呈现、分析地方政府留言板上公众与政府互动的概况。借助大数据方法下的自动文本分析,我们可以有效观察全国范围内网络平台所呈现的政治互动。

首先,本文使用R软件进行停词、分词,将非结构化的文本变为不同的词语向量,由此统计主要词汇的词频及词汇的共显关系。词频分析显示,公众发帖时常出现的包括网络问政的主体,如书记、领导、政府等,公众进行话语表达时体现出对政府的态度,如尊敬、反映、老百姓等以及诉求表达的议题领域,如企业、房子、户口等。其次,本文采用有监督的机器学习的方法(supervised learning methods)对文本进行分类。首先通过随机抽样的方式提取2000个文本,并且由两名研究生进行人工编码分类,在此基础上使用R软件进行分词,确立每一类别话语表达的词典库;然后使用该词典库对所有21万文本进行分类;为检验主题模型分析结果的效度,我们再从所有21万文本中随机抽取2000个文档作为测试集,由研究生进行人工编码分类,并将其分类结果与机器学习分类结果做比较,并计算二者的一致性程度。基于本文的分类方法,测试集机器学习分类结果与人工编码分类的结果呈现出较高的一致性,一致性系数从0.73到0.96,平均为0.87,呈现出较高水平的一致性*Z.Su,T.Meng.“Selective Responsiveness:Online Public Demands and Government Responsiveness in Authoritarian China”.。考虑到文本呈现内容的复杂性,自动文本分析采取混合成员模型(Mixed Membership Model),即同一个文本可能会表达多种话语主题,而每一个话语主题分布在不同文本中。就分类结果而言,即表现为同一帖子可能被分入两个类别中。同时部分帖子由于仅陈述问题,而不具备任何价值表达倾向(民主话语或者贤能话语),因此不被分入任何一个类别。因此,不同的类别相加比例可能不等于100%,原因在于同一文本由于采取复杂的表述方式,可能归入不同种类,同时个别文本不归入任何话语表达的种类。

经过中文分词并删除常用停词表、称呼、无意义与重复等词汇,最终形成每类话语表达的词典库。在编码中,按照文本话语表达的政治价值取向分为贤能话语和民主话语两类:贤能话语的文本在话语运用上经常具有浓厚的“父母官”情结,将领导回复视为对子民的关照,或者以较为卑微的姿态请求政府的帮忙,如使用百忙之中、过问、做主、恳求、敬爱、添麻烦等词汇;民主话语的文本则会在表达诉求中以公民的姿态陈述问题,一般而言会援引法律、法规的来维护公民权利,如使用规定、法规、合法权益、保障、违法、违规等词汇。当然,部分文本仅简单陈述事实,并不具备任何话语表达倾向。针对公民诉求的身份认同也可识别出三类:泛集体主义、内集体主义、个人主义。泛集体主义指的是公民表达诉求关乎的主要是整个社会或者所在城市的事务,主要使用如人民、群众、经济发展等词语;而个人主义则主要关切的是个体的问题和诉求,使用诸如个体、本人、毕业等词汇;内集体主义则主要关切的是所在的地缘、工作单位、小区等发生的事件,或者虽然主观上是为了个体利益,但是在表达中会用所在内集体的名义陈述诉求,如小区、村民、教师队伍、业主等词汇。内集体主义的话语表达涉及公众对本群体的认同,因而与关注全社会的泛集体主义有所区分*需要指出的是,分类并不简单基于每个词语,而是综合考察其出现频次以及词汇间的共显关系等。。

(三) 变量界定及分布

在针对所有帖子进行分类后,我们将非结构化的文本处理为结构化的数据库,以便于进一步分析。表1对核心变量的赋值及分布进行了简要概述,除“文本长度”变量指的是帖子的总字数,其他变量均为二分类的虚拟变量。其中,“帖子得到政府回复”视为政府回应,赋值为1,否则为0。类似地,其他变量的1代表选择该选项,0则为未选择该项。

三、 研究过程:身份认同和政治价值的角度

(一) 网络空间的议题关注与诉求表达模式

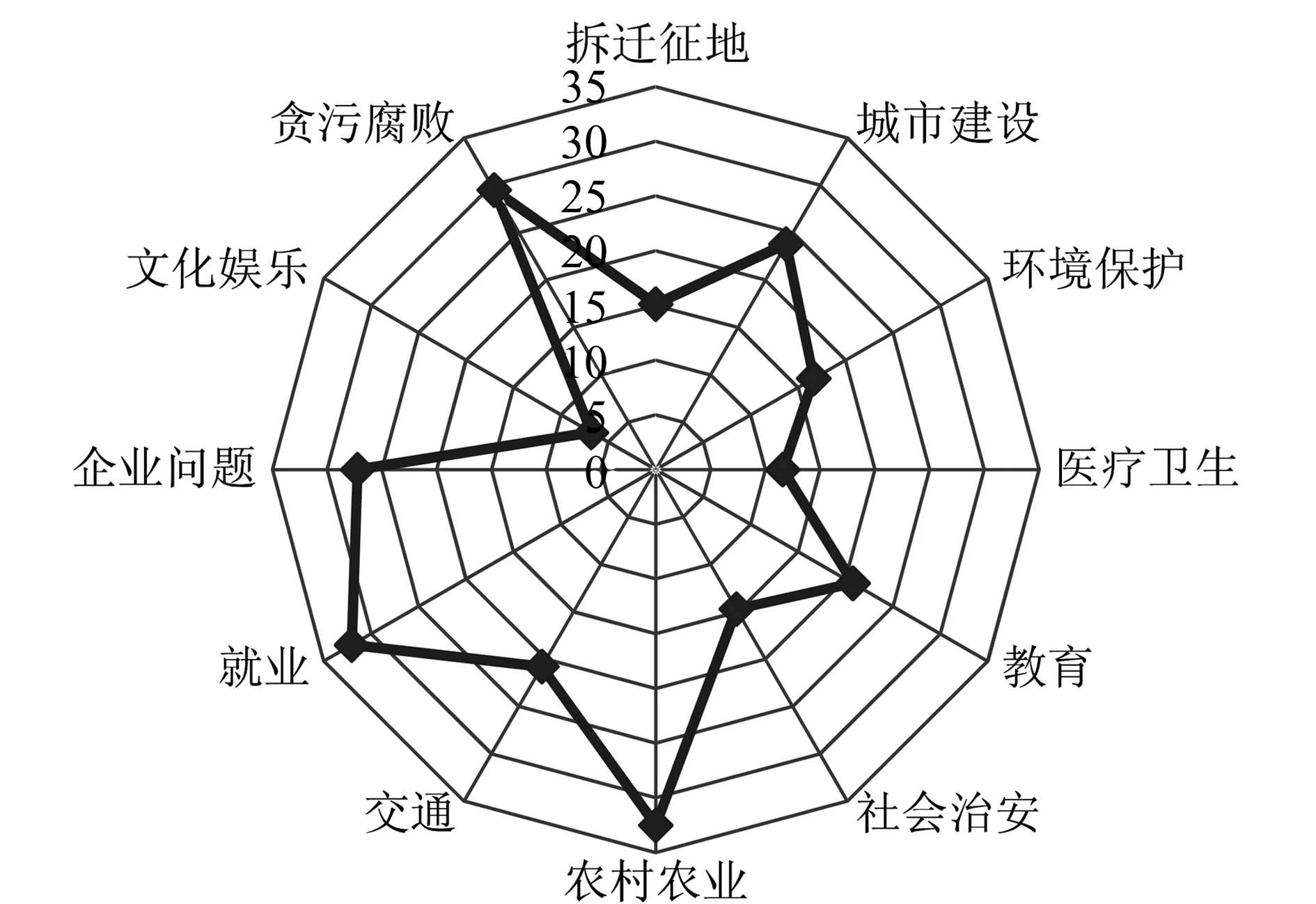

根据上文提及的自动文本分析,我们对所有文本根据身份认同和政治价值取向进行了初步分类。图2通过雷达图呈现了公民诉求在所有议题的分布。可以发现,农村农业、就业和贪污腐败三议题的公共关注度最高;企业事务、市政建设、交通、教育四议题的关注度次之。关注医疗卫生、文化娱乐和其他议题等三议题的发帖量较少。在观察到公众的议题关切后,本文将继续探讨公众在进行诉求表达时偏好使用的话语表达方式,尤其是不同议题领域间话语表达方式的差异,这反映了公众在特定议题领域策略性选择话语表达方式的基本模式。

表1 核心变量的界定及分布

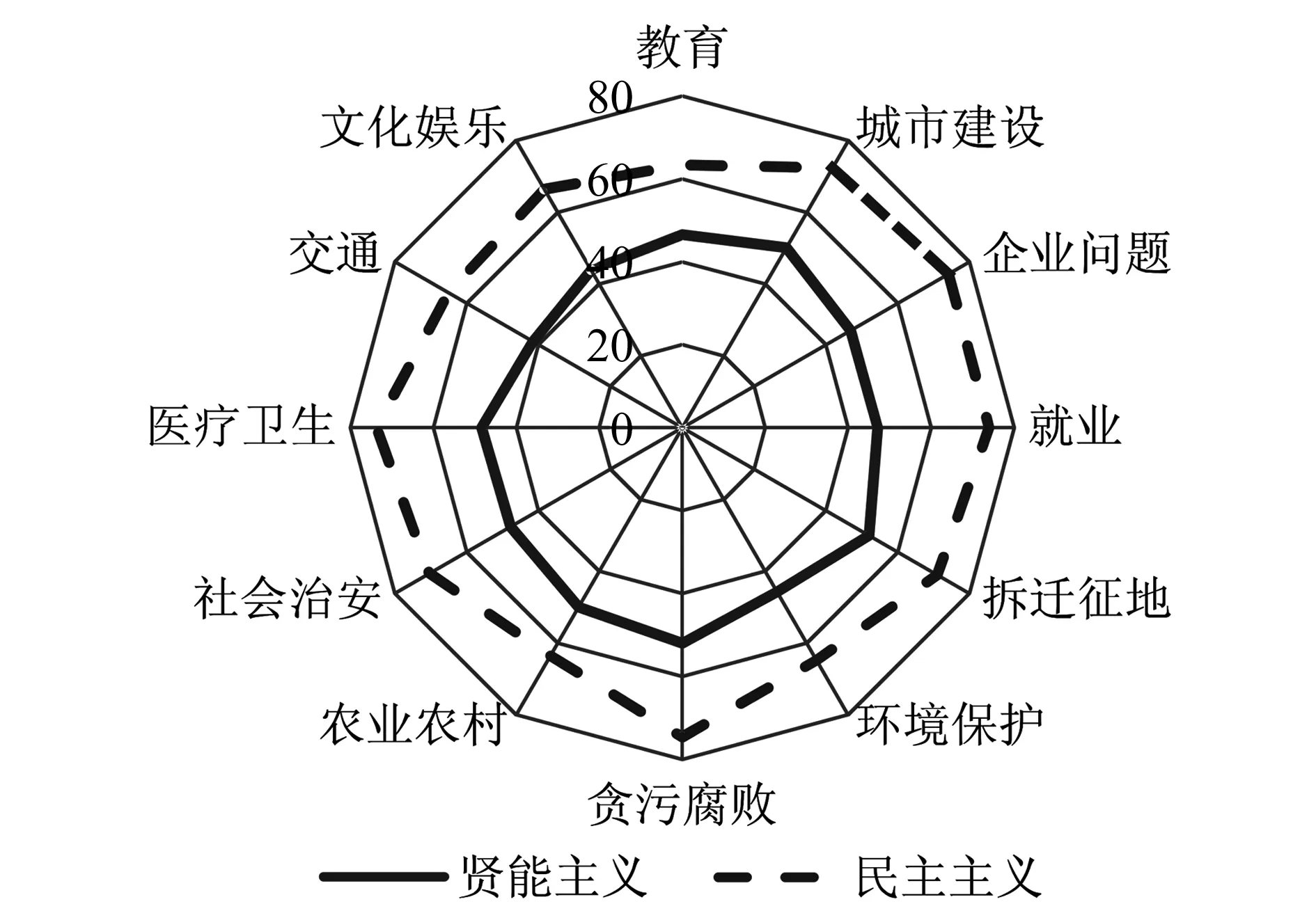

通过图3雷达图我们可知,在各类公共诉求议题中,民主主义的话语表达均超过贤能主义的表达方式,假设2a未得到证实。其中,贪污腐败、拆迁征地、城市建设、农业农村议题中使用贤能主义话语的比例在所有议题中占据前列,而交通、文化娱乐、环境保护议题使用贤能主义的比例最低。在使用民主主义话语的公众中,贪污腐败、企业、就业、医疗等四大议题占据比例最高,而教育、环保、三农等议题使用比例最低。

图2 网络问政平台公民诉求的议题关注分布

图3 不同诉求议题的话语表达分布

图4 不同诉求议题的身份认同方式

通过图4可知,就公众诉求的身份认同而言,由于持有个人主义的文本数量较少,因此从整体而言,个人主义的表达方式显著少于泛集体主义-内集体主义,假设1得到证实。在各个议题中,社会治安、就业、教育议题在个人主义表达方面所占比例最高,我们可以发现,这些议题关乎每个个体的日常生活与切身利益,而且利益关切最为个体化、多样化;而城市建设、交通、环境保护问题由于涉及面较为广泛,采取个人主义的话语方式比例最低。城市建设、贪污腐败、交通议题由于涉及面广泛,利益相关群体波及广泛,偏好使用泛集体主义的话语表达;就业、教育、社会治安问题则最不偏好使用泛集体主义表达方式。教育议题、城市建设议题最偏好使用内集体主义的表达方式,而交通、文化使用内集体主义的比例最低。

总之,通过观察各议题的话语表达方式,我们可以得知虽然学术界经常论证威权主义文化对公众政治态度和政治行为的影响,公众在话语表达中也不可避免地使用贤能价值观的政治话语,但是民主话语表达仍然超过贤能主义的表达方式。此外,整体上公众更愿意选择内集体主义的表达方式,尤其反映在教育、城市建设等议题上,公众希望以小区、村集体、工作单位等名义来引起政府关注,形成潜在集体行动的压力,将利益诉求以内集体主义的方式进行表达,体现出公众在表达中的策略选择。

(二) 公民的诉求表达偏好分析

公众在网络问政平台并不要求自报身份,然而部分公众为了向政府证实反映内容不虚,或者引起政府注意,会自报身份,或者在文本中间接告知,甚至告知姓名、身份证号码与联系方式。这种行为反映了公众对议题反映的迫切程度,也影响了公众的话语表达方式。

表2 公众发帖自报身份与政治话语

根据表2可知,自报身份的文本占总体文本的35.32%,未自报身份的文本占比64.68%。然而,在各类政治话语表达中,自报身份者的比例均高于未自报身份的比例,尤其是贤能主义、内集体主义、个人主义,两者差别较大。是否自报身份与各种话语表达之间存在显著相关。简言之,自报身份者比未自报身份者在倾向表达上更为明晰。

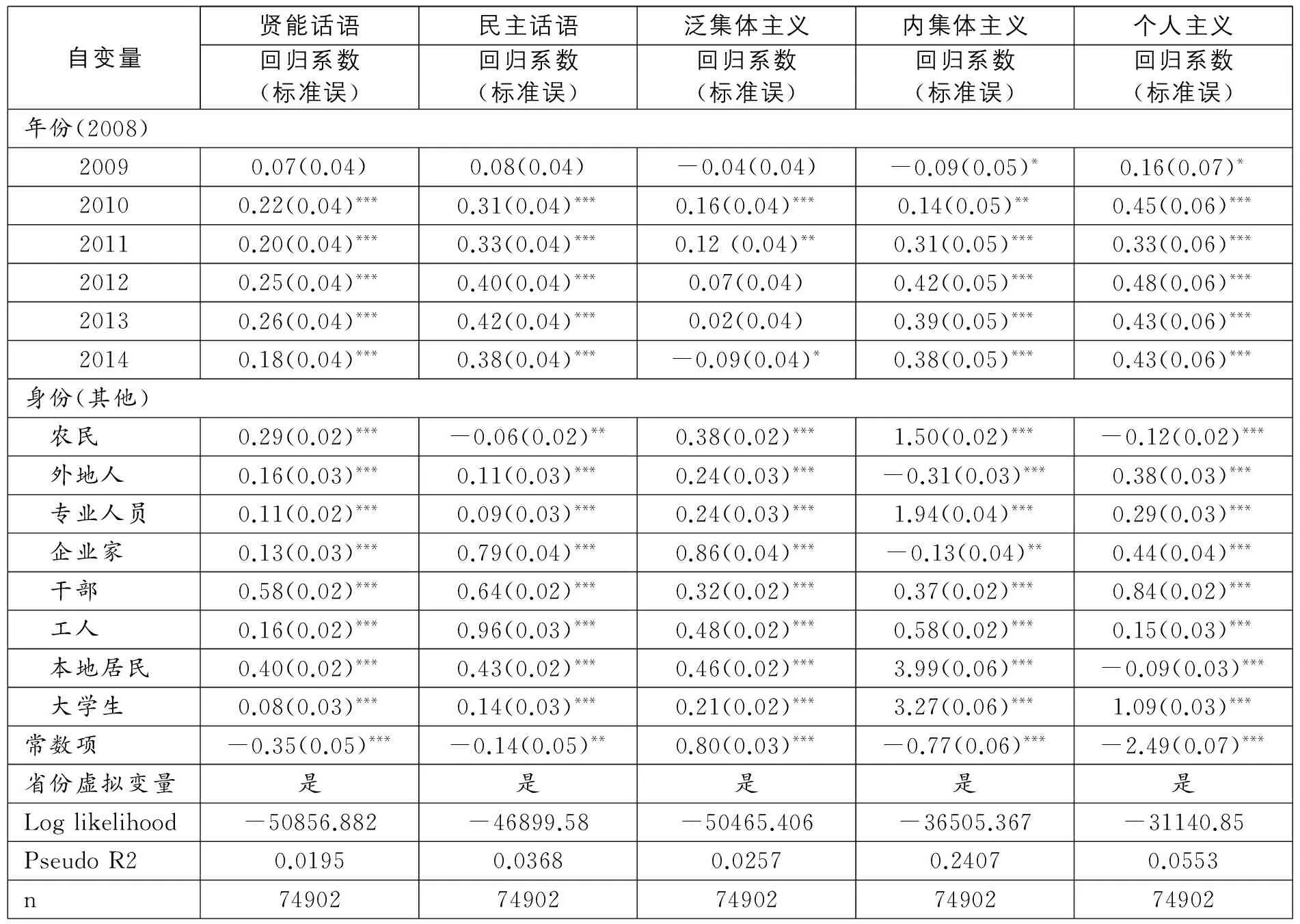

值得注意的是,自报身份者通常会在文本中明确说明其社会地位或职业身份,这为我们观察不同社会群体经由网络问政平台反映的价值取向提供了重要机遇。为考察社会群体间价值观的差异,本文采取逻辑斯蒂回归模型来展开分析,因变量是本文关注的政治话语表达取向,而自变量涉及社会群体归属,以及用来控制时间和地域差异的年份和省份虚拟变量(各变量均为二分类的虚拟变量,1代表属于各种类别,0则代表不属于此类别,以下同),具体而言,表3中模型(1)-(5)分别解释了贤能话语、民主话语、泛集体主义、内集体主义和个人主义五种政治话语表达的差异。

表3 各类话语体系基于身份的解释模型:基于Logit回归

注:(1)表格中分类自变量的参照类呈现在括弧内;(2)***代表0.001的显著水平,**代表0.01的显著水平,*代表0.05的显著水平。

根据表3,在识别出社会身份的公众中,在贤能话语、泛集体主义两类中回归系数均为正且统计显著,标示出各类身份性质均偏好贤能主义、泛集体主义。而农民则不偏好民主主义话语体系,农民、本地居民更不偏好使用个人主义话语体系。本地居民、大学生、专业人员非常愿意使用内集体主义的话语表达方式,而外地人由于缺乏内集体则不愿意使用内集体主义。考察网络政治话语表达的时间趋势,2012年以来网民通过民主话语、内集体主义和个人主义表达诉求的比例渐高,而泛集体主义话语运用渐少。

总之,通过分析我们可知,具有贤能主义的公众更愿意自报身份,而且公众愿意使用内集体的身份自报,使用内集体主义的话语表达方式。在所有自报身份的公众中,各类身份更愿意使用贤能主义话语表达,而内集体认同较强的本地居民、大学生更愿意使用内集体主义话语,外地人由于缺乏内集体不愿意使用内集体主义。这都显示出公众在进行诉求表达时候的策略选择。

(三) 网络空间的政府回应

本部分将集中分析各类政治话语表达方式对政府回应行为的影响,即网民策略性地采取集体话语以及不同的政治价值话语能否得到回应。需要指出的是,在政治价值的维度,部分公众同时使用民主话语与贤能话语,反映出公众的特定价值取向或者策略选择以获得政府回应。本文将同时具有民主话语、贤能话语表达倾向的话语模式称为混合话语。下文分析,民主话语、贤能话语指的是仅具有该倾向,两者兼有的则被称为混合话语。数据表明,混合话语占比26.5%,民主话语、贤能话语占比分别为30.5%、13.9%,其余为无价值表达倾向的文本。

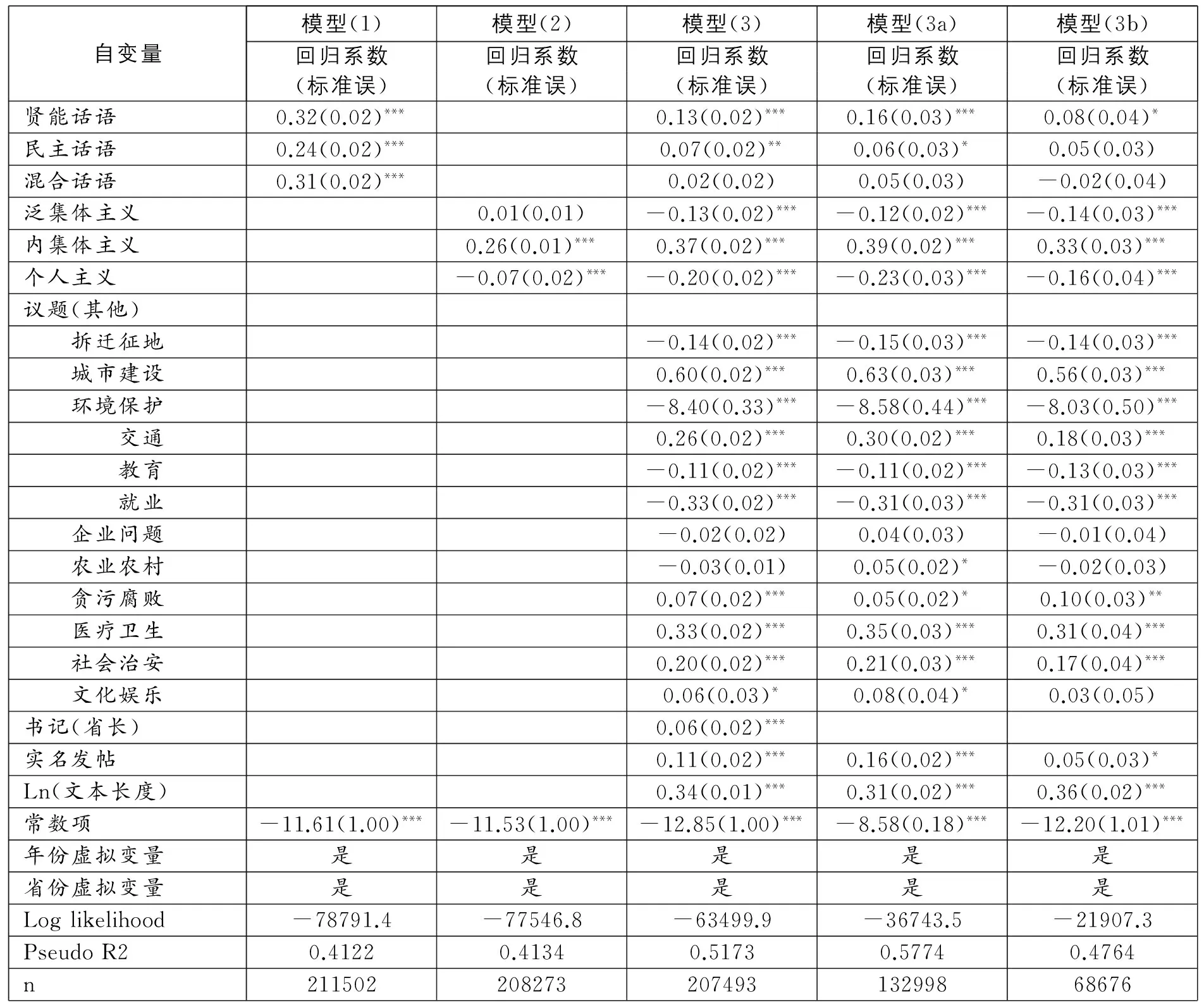

为考察政治话语表达对政府回应的影响,本文采取逻辑斯蒂回归模型来展开分析,因变量是政府是否公开回应网民诉求,而自变量是网民表达诉求的政治话语运用,同时,我们也纳入网络诉求的议题归属、是否实名发帖、发帖给书记或省长,以及用来控制时间和地域差异的年份和省份虚拟变量作为控制变量*孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》。。具体地,表4中模型(1)在控制时间和地域差异后考察贤能话语、民主话语以及二者兼有的混合话语对政府回应的影响;类似地,模型(2)在控制时间和地域差异后考察泛集体主义、内集体主义和个人主义等身份认同取向对政府回应的影响;模型(3)是全模型,加入了议题类型、是否实名、诉求对象等因素,在控制所有控制变量的前提下同时分析政治价值取向和身份认同取向对政府回应的影响;模型(3a)和模型(3b)分别诉求对象为省委书记和省长两种渠道下政府回应受上述因素影响的状况。

表4 政府回应的解释模型:基于Logit回归

注:(1)表格中分类自变量的参照类呈现在括弧内;(2)***代表0.001的显著水平,**代表0.01的显著水平,*代表0.05的显著水平。

模型(1)结果显示政府回应公民诉求存在着时间与空间差异,具有贤能主义、民主主义、混合话语表达的公众均容易得到政府的回应。模型(2)则显示具有个人主义话语表达的公众更不容易得到政府回应,内集体主义的话语则更容易得到政府回应。模型(3)将各种话语表达方式加入解释框架,结果显示泛集体主义、个人主义话语表达均不容易得到政府回应。而在议题方面,拆迁征地、环境保护、教育、就业等问题不易得到政府回应,文本长度越长越容易得到回复,实名发帖更容易得到政府回应。模型3还显示公众发表诉求的对象会影响政府的回应行为,书记比省长更愿意回应公众意见。基于此,模型3a、3b分别以书记、省长为诉求对象,考察身份认同、政治价值取向两个维度下话语表达与政府回应之间的关系。模型3a与模型3结果类似,模型3b也仅在民主话语对回应行为的影响上略有差异,显示出贤能话语的文本更容易得到省长的回应,而民主话语、混合话语则对此无显著影响。模型3a、3b与模型3的对比显示出模型整体具有较好的稳健性。假设2b、假设3均得到证实。

模型显示出贤能话语的文本在各种情况下均更容易得到诉求对象的回应,而民主话语在不区分诉求对象以及诉求对象为书记的情况下更容易得到诉求对象的回应,混合话语在加入更多变量下对公众是否得到回应无显著影响,即如果网民采取混合话语的策略不会奏效。而且,民主话语对政府回应行为的影响力度,随着模型1到模型3加入更多的因素,影响力度不断降低,在诉求对象为省长时影响不再显著。因此,就公众的政治价值取向而言,选择贤能主义的话语表达方式显然更有助于得到政府回应。此外,模型显示出政府更不愿意回应泛集体主义、个人主义的话语,而更愿意回应内集体主义的话语。模型2到模型3的比较也显示出内集体主义的话语得到政府回应的可能性逐步增大,而泛集体主义/个人主义得到回应的可能性则减少。此外,议题类型、文本长度、诉求对象均影响了政府的回应行为。

总之,模型结果显示尽管公众从整体上更偏好使用民主话语,而政府则更愿意回应贤能话语,侧面反映出政府在特定行为模式及内在理念上仍旧滞后于公众的现实需求。而政府更愿意回应关系采取集体主义的诉求,则表现公众的策略性行为奏效。此外,实名发帖、选择向书记发帖、采取更长的文本都是公众可选的策略行为。

四、 结 论

伴随着互联网的发展,网络成为公众发表政治意见、表达政治诉求的重要平台,政府也日益倚重网络在反映民意上的作用。公众通过各种方式试图得到政府的回应,政府也会根据特定规则进行选择性回应。政府与公众的互动充分反映了转型期中国公众的策略性行为与政府的选择性回应行为。本文基于对原生网民发帖和政府回应资料进行文本和统计分析同时考察了网络政治互动的两个维度:公民诉求表达和政府回应性,尤其是从网络政治话语运用角度分析了网民诉求表达的模式以及其对政府回应的影响。

就诉求表达而言,公民是利益诉求的发起者。公民难以选择诉求表达的区域,更无法改变诉求的议题内容,但公民诉求的话语运用就成为其进行政治互动的可选策略。网络空间中我国公民整体上更偏好使用民主话语、内集体主义的表达方式。具有内集体主义、贤能话语表达的公众更倾向于自报身份,尤其是大学生、专业人员、本地人更愿意策略性地使用内集体身份进行话语表达。

就政府回应而言,政府会选择性地回应公众诉求的议题,如经济类议题容易得到回应。就政治价值取向而言,政府更倾向于回应贤能话语而不是民主话语,对于不具有话语表达倾向的文本则最不愿回应。就身份认同而言,政府更倾向于回应公民以内集体认同进行的利益诉求,而不愿意回应社会整体议题的泛集体主义和单纯反映个体诉求的个人主义话语。

借助互联网作为替代性机制,网络问政不仅为公民与政府直接开展政治互动提供了渠道,更为我们提供了观察公民策略性表达和政府选择性回应的良好机会。通过观察网民诉求表达中政治话语运用的模式,可以更直观获悉公众的价值观全景,把握网民的政治价值观。考察政治话语运用对政府回应的影响,在理论上超越政府回应性的既有研究过去强调外部社会压力、内部制度异质性、经济现代化等因素的重要影响,突出了政治价值观借助于政治话语运用而影响政府行为的新机制。简言之,即便在缺乏更多议程设置机会和参与渠道的情况下,公民也可能在官方给定渠道策略性地运用特定政治话语来获得政府回应,这有助于我们理解政府回应公众的行为动机,并促使我们了解在中国特定的政治环境下,政府回应性和责任性政府何以实现的实践问题。

●作者地址:李锋,北京大学政府管理学院;北京 100871。孟天广(通讯作者),清华大学政治学系,清华大学数据治理研究中心。Email:maxmeng@tsinghua.edu.cn。

●责任编辑:桂莉

◆

The Strategic Political Interaction:Political Discourses of Netizens and Government Responsiveness in Cyber Space

LiFengMengTianguang

(Peking University) (Tsinghua University)

In the internet era,E-Government provides us a new opportunity to examine the interaction between netizens’ demands expression and government responses.Based on more than 210 000 records in a Chinese national e-government forum from 2008 to June 2014,the authors analyze the netizens’ discourse of expressing their demands and then explore the pattern of government responsiveness.From the perspective of group identity,the results show that in general netizens prefer the discourse of relational collectivism.Governments are more likely to respond to the requests reflecting relational collectivism,other than the posts focusing on the requests of whole society or the individual.In addition,we classify the requests into meritocracy and democracy from the perspective of political value.Although more netizens favor the discourse with the value of democracy,the government are more likely to respond to the posts reflecting meritocracy.The posts lacking of expressive values are less likely to be responded to.In sum,the results reveal that Chinese netizens strategically express their requests reflecting different political values,such as the discourses of relational collectivism and meritocracy.

political discourse; group identity; strategic expression; selective responsiveness

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.05.015

国家社会科学基金青年项目(15CZZ036);北京市自然科学基金青年项目(9154030);北京大学翁洪武基金(WHW201510);复旦大学陈树渠比较政治发展研究中心2015年课题(CCPDS-FudanNDKT15015)