论社会化媒体与人际交往的危机

——以微信朋友圈为例

白艳丽

(西北民族大学 新闻传播学院,甘肃 兰州 730030)

论社会化媒体与人际交往的危机

——以微信朋友圈为例

白艳丽

(西北民族大学 新闻传播学院,甘肃 兰州 730030)

社会化媒体的出现给人类交往带来了革命性的变化,“时间消灭了空间”,人类交往的广度得以扩展。但随之而来的新问题是:交往的深度是否随之增加?选择微信朋友圈为例,通过对朋友圈使用中存在的主要问题进行分析后发现:微信朋友圈是现代人生存危机的一个投影,城市化、工业化带来人与人之间的疏离,工具理性宰制下的社会,人与人的交往脱离了主体间的合理关系,降级为物的关系,因而交往也是肤浅的、碎片化的。

社会化媒体;微信朋友圈;人际交往;危机

一、社会化媒体与交往革命

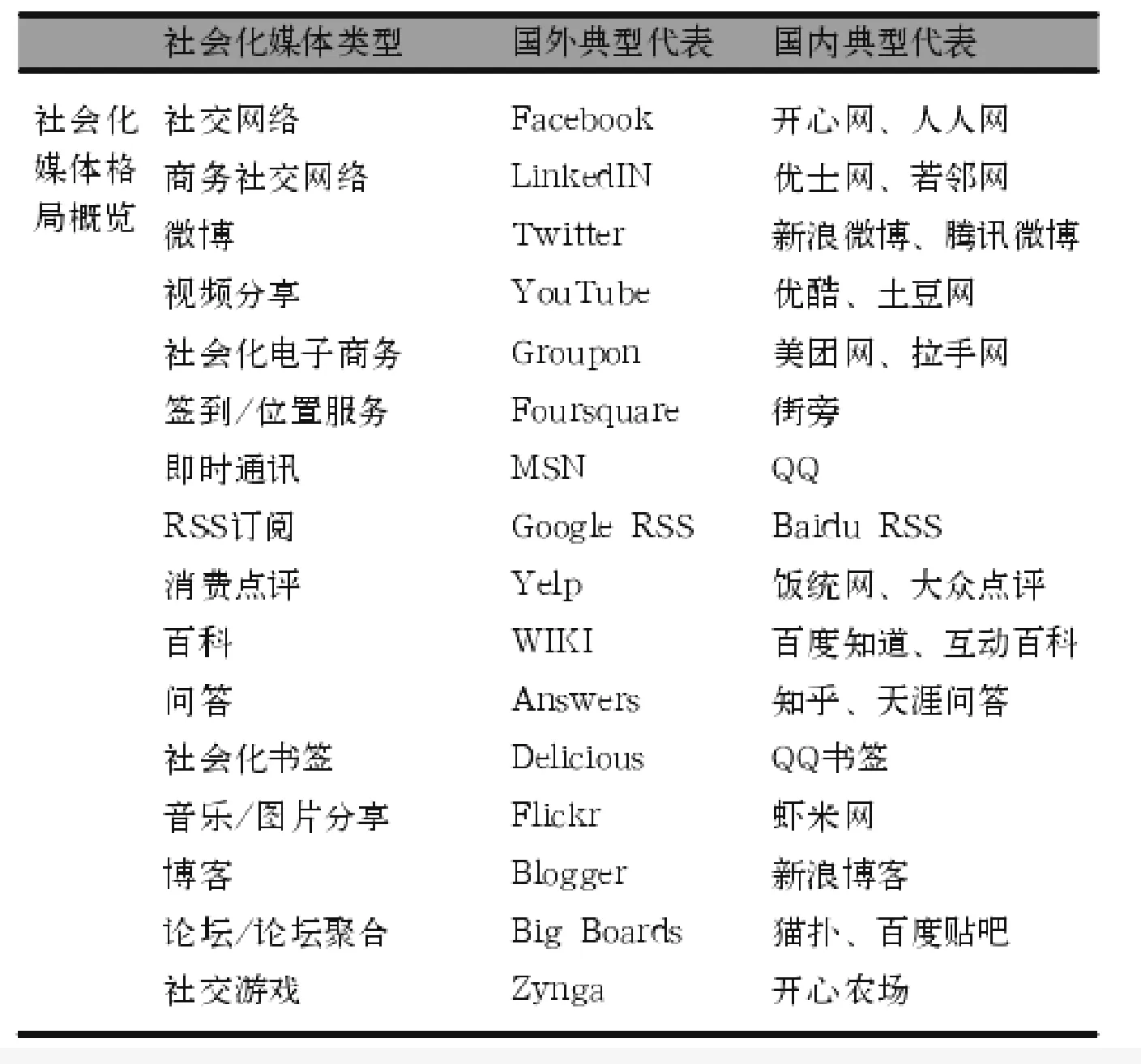

“社会化媒体,简而言之,就是用户社会交往和信息分享的平台。”[1]“自从人类诞生,信息交流就与人类的一切活动交织在一起,它是形成人类关系的材料,是流经人类全部历史的水流,并不断地通过交流媒介的改革而延伸着人们对外部的感受。”[2]借由技术进步,新的交流媒介涌现,不断突破人类自身的局限,世界正变得触手可及。互联网尤其是web2.0技术的迅猛发展,改变了传统的信息传播方式,用户被赋予极大的参与空间。在社会化媒体中,用户成为主角,基于社交需求而生产内容。社会化媒体形式多样,涵盖了大部分的互联网应用,这也从另一个侧面说明人类对于交往的重视及渴求。[3]

根据中国互联网信息中心《第37次中国互联网络发展状况统计报告》的数据,截至2015年12月,作为互联网基础应用的即时通信,用户规模达到6.2亿,较2014年增长了6.2%,网民使用率达90.8%,基本见顶。[4]2014年7月《中国社交类应用用户行为研究报告》称[5],2014年上半年中,89.3%的用户使用过即时通信工具,其中使用过QQ的用户比例接近80%,领先于其他即时通信工具;其次为微信,过去半年使用过的用户比例为65%。

由以上两组数据可以看出,微信无论是在发展速度还是用户数量方面,近几年表现都很突出,是学界和业界研究讨论的热点。基于此,本文以微信为例来分析社会化媒体。

交往,是马克思主义新闻观的一个重要概念,交往媒介的发展是他们密切关注的问题,他们曾真诚、热情地讴歌交往媒介带来的“交往革命”及其强大的“用时间消灭空间”、在全球范围内越来越即时地还原面对面人际交往的功能。马克思在现代媒介发展初露端倪的时候便敏锐地预见到信息社会的特点,他认为现代交往媒介是“人类的手创造出来的人类头脑的器官”[6]。因此,所谓“交往革命”,也就是媒介在技术上发生了延伸人的手脚、视觉、听觉的突破性变革。

表1社会化媒体形式格局概览[3]

从马克思的观点来看,基于web2.0技术的社会化媒体无疑是人类交往史上的又一次革命。社会化媒体与传统媒体(包括web1.0时代)最大的区别在于信息的双向流动和传播,从技术上实现了传受双方的平等。社会化媒体经历了以群体内传播为主到以人际传播为主、以信息为中心到以用户和社交为中心、传播速度加快和空间限制减弱的演进过程,这是媒介交往属性被重新开掘的过程,也是媒介交往功能的回归,与保罗.莱文森的媒介演化“人性化趋势”理论一致。

二、社会化媒体研究综述及本文研究缘起

美国南伊利诺伊大学卡本代尔分校新闻学院的谢文静博士对西方社交媒体的研究做了综述,她发现西方传播学界研究的主要问题包括社交网络、手机使用和社会资本之间的关系,研究存在着以西方尤其是以美国为中心、样本选择过于单一(以大学生为主)、以及着眼于某一种具体的科技对社会资本的影响等不足之处。

香港城市大学祝建华教授,采用了经典的Lasswell 5W模型做框架,将中国社会化媒体研究按“传播者”“内容”“受众”“渠道”和“效果”五个环节,分别回顾和评估。在五个环节中,受众研究最为热门,主要描述了中国社会化媒体受众的三个特征:海量人数、不均等参与、两极化观点(polarization)。然而,相关研究很少涉及受众研究的难题,如受众的真实身份、“被动受众”(passive audience)和“不活跃受众”(inactive audience)。

本文选取社会化媒体之一—微信作为具体研究对象,主要是因为微信相较于其他社会化媒体,其人际传播属性突出,是一个社会关系网络,从微信切入探讨它给人际交往带来怎样的影响更有针对性。

微信主要被用来聊天或者是关注朋友圈,用户用它来沟通、交流,维系当前的人际关系。目前国内关于微信的研究主要表现在三方面。首先是主体论,主要分析微信的基本属性、传播特性;其次是功能论,集中探讨微信的社会功能及其影响,这两类研究主要集中在微信发展初期,这也符合人类的认识规律;第三类研究是近两年的热点,突出体现在应用层面,探索微信在商业、政务、教育等领域应用的策略与方法。

微信从2011年诞生至今,已经过了4年多时间,在这期间,学术界主要探讨了它是什么,如何用这个平台来营销,但对于这个社会化媒体和平台会给使用者带来什么影响,从价值层面对微信进行反思的研究却并不多。

诚然,微信使人们交往的广度得以极大扩展,六度分隔理论已经被广泛应用于社交网络中。但随之而来的新问题是:交往的深度是否随之增加?基于此,本文尝试从4个具体问题入手:一是,为什么有人一遍遍刷朋友圈;二是,为什么有人频发朋友圈;三是,为什么有人在朋友圈频繁点赞;四是,为什么朋友圈中多是均质化的信息?通过逐一分析这些现象,本文试图回答“微信给使用者的人际交往带来什么”这一问题。

三、微信朋友圈使用中存在的问题、原因及影响

(一)频刷朋友圈:“遥在式围观”取代面对面人际交往

互联网给我们带来了海量的信息,置身信息海洋中,我们依然感到信息饥渴。作为一个个孤立存在的原子化个体,我们比以往更加需要获知我们的同学、同事、朋友甚至家人的信息——哪怕这些信息是吃喝玩乐、无关痛痒的“垃圾信息”,我们依然乐此不疲、随时随地的刷新朋友圈。2015年6月1日,腾讯发布的《2015微信用户数据报告》显示,截止2015年第一季度,微信已覆盖中国90%以上的中国智能手机,月活跃用户达6亿。[7]以至于其创始人张小龙都担心用户在微信里花的时间太多,希望每一个微信用户尽快离开微信。

用户为何如此依赖社交媒体?从社会变迁角度来看,工业化动摇了传统农业社会因血缘、地缘关系而塑造的一个个共同体,这些共同体有各自相近的价值观念和共同的集体记忆,网络时代、信息社会加剧了这种震荡。传统共同体陷入危机,身处其中的个体沦为孤独的原子,孤立、焦虑而茫然不知所措。

费尔巴哈曾从唯物主义立场论证了社会的本质是人与人的交往联系。困境在于,一方面是现代性带来的人与人之间的离散与疏离,另一方面作为现代性之主体的人又需要在和同类的交往中生存下去。城市化使大量人口涌向城市,从社会学角度看,居民人数和人口密度的增加意味着个体间缺乏熟悉了解。彼此接触的都市人都是典型的高度分化的角色。为满足生活需要他们得依靠更多的人。在拥有更多个体的共同体内,人们彼此不了解,无法聚集在一个地方。伴随着越来越快的社会节奏,现代人的工作、学习压力逐渐增大,人们没有更多时间和精力去面对面地和朋友、同事交换信息,了解各自近况。但这并不意味着我们不需要这些信息,因为人际交往中存在着大量的不确定性,这会给交往决策带来风险。因此,有必要通过媒体的间接作用相互交流。

社会化媒体为我们再造了一个不同于物理世界的电子空间,在这里人与人之间的交流突破了物理距离的限制,我们随时可以获知周围人的动向。微信朋友圈满足了用户对社交信息的需求,无法判断是否在线的设置使得我们可以随时躲在角落里“窥视”周围人的一举一动,看到朋友圈里源源不断的更新,心中似乎满足了、踏实了。我们不停地追逐着朋友圈里的每一条更新,至于这些信息对于自己究竟有何益处,没有过多思考。手指经常脱离大脑控制,不由自主地点开朋友圈、机械地滑动屏幕。刷屏正日益变得像吃饭、睡觉一样自然。我们依赖朋友圈的刺激帮助我们构建和理解日常生活经验,这种依赖程度几乎将我们全方位置于微信的影响之下,并产生恶性循环。对于自我认知程度较低的用户来说,越刷屏,越孤独,看到朋友圈里别人生活得“丰富多彩”,更加感到焦虑。事实上,这种“丰富多彩”也只不过是每个人平凡琐碎生活中的一些亮点而已,谁又比谁过得更容易呢?微信朋友圈虽然具有信息传播功能,但其作为网络社交工具,呈现出碎片化、浅表化、情绪化特点,各种资讯被切割成无数个细小的片段,让完整的表达、逻辑性的思考和客观的判断难以实现。

(二)频发朋友圈:孤独个体的存在彰显

在微信朋友圈中,存在两类用户:消极用户和积极用户。前者指只看不发或很少发表状态、评论的使用者,后者则与之相反,在朋友圈表现活跃,一天发一条甚至数条状态。归纳起来看,积极用户发在朋友圈里的内容主要有以下几类:各种代购信息、心灵鸡汤、养生秘籍和各种“晒生活”“狂吐槽”。随着微信用户的增长,朋友圈也开始快速膨胀,有人不堪其扰,发出“离开朋友圈”的倡议。

马克思从宏观的高度对现代生活断言道:“生产的不断变革,一切社会关系不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方,一切固定的古老的关系以及与之相适应的因素被遵从的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。”[8]

工业化、城市化带来了全新的都市主义生活方式,而生活在其中的人必须直面瞬息万变的都市生活,即“次要接触代替主要接触,血缘纽带式微,家庭的社会意义变小,邻居消失,社会团结的传统基础遭到破坏。”[9]我们必须要和来源广泛、背景复杂、兴趣各异且流动频繁的人交往。在享受着现代物质文明的同时,我们还需承担一系列后果:社会分化愈演愈烈、贫富差距拉大、道德沦丧、高度细化的职业分工和激烈的社会竞争使人与人之间隔阂加深。个体没有归属感,在这个物质化的城市中发现不了自己的根据,无所适从。渺小感油然而生。

现代社会,人们的社会角色增多且不断变化,通过“晒”和“怨”来表达内心、与人沟通,这种行为方式在某种程度上是内心焦虑的表现。人们发朋友圈,总是希望获得反馈,不管是点赞还是评价。有回应,就会产生刺激。刺激强弱与回应人数多少成正相关,如此往来,形成一种操作性的条件反射。

我们生活在一个快速消费的时代,每天打开微信,上面有几百个联系人,打开公众号列表,几十上百个红点,所有的新闻引起的热点不会超过一周,一周以后,再天翻地覆的事情也成为了旧闻,永远有更新更奇特的事情在刺激我们的大脑,吸引我们的眼球。在这瞬息万变的社会中,一切都来不及深思考,我们总是匆匆向前,疏于整理和反思。为了给当下留一点印记,证明自己的存在,我们在朋友圈这样的社会化媒体中,拼命生产记忆,发布一条又一条的状态,记录我们的吃喝住行玩,生产出一个又一个记忆球,可这些流水账般的不走脑、不走心的记忆,我们既没有办法让它们变成我们的核心记忆,也没有办法让自己成为别人的核心记忆。就像电影《Inside Out》(《头脑特工队》)中所展示的,我们只能眼睁睁看着记忆坟场越来越满。我们忙着在自己的社交平台上生产内容,很少或者无暇顾及别人的声音,仅有的交流互动就是点赞和抖机灵的评论。社会化媒体只是一个人们维护社交关系的平台,它把人与人之间的真实距离越推越远,简化了彼此间交流,在这个平台上,只有浅浅的交往。

(三)频繁点赞:关注形式化,人际交往意义弱化

在微信朋友圈尚未膨胀的初期,基于传统人际关系网络中朋友关系的延续和维护,用户将已经稳固的朋友关系延伸到微信中,微信朋友圈的粘度较高,对朋友圈中他人留言和分享都保持足够的重视。具体表现在认真阅读别人推荐的链接、对朋友的各种状态保持密切关注并给予及时而真诚的评价。在这种双方互动意义的构筑中,朋友情谊得到延续和维护。

但随着朋友圈的膨胀以及随之而来的信息泛滥和个人信息处理能力的下降,基于真实互动的意义传递和情感维系受到极大威胁,人们越来越依赖“点赞”功能。“点赞”的意义已经从“赞同和喜爱”弱化为“知道了、看到了”,成为朋友间相互关注与主体存在的彰显。

马克思把交往的社会形态分为三个:交往的人的依赖形态、交往的物的依赖形态和交往的人的全面发展的形态。[10]按此划分,我们现在处于交往的第二阶段,即物的依赖形态。此处的“物”,主要指资本,或者它的具体形式货币、商品。与前一阶段相比,交往中的个体获得了人身自由,摆脱了各种人身依附关系,但是人与人之间依然是不平等的,人们按照所占有的不同数量的货币被划分到不同的社会阶层中,享有不同的社会地位。

在这种社会背景下,人与人之间的交往充满了功利性,按照布尔迪厄的说法:“人们可以通过有意的行动获得社会资本,并能将其转化成为传统意义上的经济利益”。[11]这种经济利益可以被称之为“关系货币”,它无法用价格来衡量,是一种无形的资本,在经济、文化、社会等方面为人们提供财富创造、事业发展和生活丰富的资源和动力。前现代社会中人与人之间丰富多样的交往被现代都市的货币制度消灭殆尽,货币制度将人与人重新关联,这种关联是可以用数字换算的、理性的。

布尔迪厄说:“人们在不断地投资于社会关系时便会产生社会资本”。[12]现代社会,人的社会角色趋向多元化,随之而来的社会关系也日趋复杂,人们在人际关系方面所付出的成本在增加。技术的发展和进步,为人们维护社交关系网络提供了便利,轻轻一个“赞”,便传达了“虽然我们不怎么联系,但我依然时刻都在关注你”的信息。简单、随意的动作为保持关系降低了交易成本,越来越多的人沦为“点赞党”,有时候甚至在对方明显失望、愤怒、痛苦时,还是简单、粗暴地“点赞”。“点赞”行为正在由注重深度互动交流逐步走向单纯维系和巩固相关人际关系的简单手指运动。情感异化带来的是人际交往意义的弱化,人际交往正日益泛化,由于没有对好友的亲疏予以结构化,反而使得真正关系亲近的好友家人被湮没了。

(四)均质化信息:信息杂烩消解人际间的互动沟通、情感交流

此处所谓均质化信息,指的是人际交往中的那些无关痛痒、无伤大雅的信息,具体表现就是前面提到的各种代购信息、心灵鸡汤、养生秘籍为主的链接和各种“晒生活”“狂吐槽”。

在格兰诺维特之前,社会学者在社会网络理论领域一直比较重视对强关系的研究,自从1973年格兰诺维特在《American Journal of Sociology》上发表《The Strength of Weak Ties》一文后,弱关系也逐渐得到人们的重视。强关系圈子小,成员同质性程度高且互动频繁、关系亲密;弱关系圈子大,成员异质性强,但人际关系并不紧密,感情维系也比较弱。

微信之所以成功,很大程度上是依赖于其朋友圈所建立的强关系熟人私密社交体系,但随着微信在线下社交场合中相互“扫码”礼仪风尚的形成,微信朋友圈的信息噪音正在不断增大,弱关系好友的涌入破坏着原本具有强连接社交属性的微信朋友圈生态系统。于是很多用户在众多陌生“好友”面前也不像以往那样热衷于分享自己的真情实感,取而代之的要么是沉默不语,要么是各种“链接分享”和浅层化、碎片化的个人信息。虽然说阅读者可以通过这些共享获得新的信息,但是由于朋友圈中与日俱增的异质性稀释了传统意义上志同道合的“朋友”概念,因此,这些信息的共享价值究竟有多大,其被完整阅读的可能性,都是存疑的。

此外,“都市生活的复杂、紧张和碎片化是排斥狂野的本能冲动和波德莱尔式的孩童般的激情和好奇心的,烦躁的现代生活使得敏于算计的都市人越来越表现出克制、冷漠,人们的分明个性在不断地消失。”[13]如果说面对众多陌生的朋友吐露心声是不安全和难为情的,那么向自己的朋友圈发表“分享链接”则自由得多,同时也可以将之作为主体性存在的重要方式。“我链接、故我在”正成为微信自我表达的重要动力。在信息链接组成的共享文化中,用户难以逃离朋友圈提供的信息杂烩,微信朋友圈的互动沟通、情感交流功能被极大地消解了。

无论保罗.莱文森等媒介乐观主义者如何充分肯定技术变迁中的媒介发展给人类的生存状态带来的改善,我们都不能忽略技术非人性化的一面。媒介在某些方面满足了人的需求,在其他方面又会违背人的本性,使人的需求不能得到最完美的实现。正如文中指出,它并不能阻挡现代性所带来的人与人之间的疏离和隔绝,更不能拉近人们的心灵距离。

互联网、社会化媒体,都是现代现象,所以对它们的讨论依然是在“现代性”这个主题之下。现代性的显著特征之一就是工具理性居主导地位,工具理性的适用范围本应该是“人和自然的关系”,其目的是提高社会生产力。但是随着科技飞速发展,工具理性开拓疆土、溢出自身的解释范畴而渗透到社会关系领域,人的关系被降级为物的关系。想要免于技术对人的异化,具有人本主义精神的人与人之间平等、互信的理解和沟通才是实现交往理性的正途。

[1]彭兰.社会化媒体与媒介融合的双重挑战[J].新闻界,2012,(1).

[2][10]陈力丹.马克思主义新闻观思想体系[M].中国人民大学出版社,2006.74,74.

[3]王明会,丁焰,白良.社会化媒体发展现状及其趋势分析[J].信息通信技术,2011,(5).

[4][5]第37次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].中国互联网信息中心,www.cnnic.com.cn.

[6]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(下册)[M].北京:人民出版社,219.

[7]2015微信用户数据报告[EB/OL].腾讯http://new.caijing.com.cn/tech/20150601/3895208.shtml.

[8]马克思,恩格斯.共产党宣言,马克思恩格斯选集[M].北京:人民出版社,1972.254.

[9][13]汪民安.大都市与现代生活[J].西北师大学报(社会科学版),2006-05-05.

[11][12]Bourdieu,P.:The Forms of Capital,Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[M],1986,P258.

[Abstract]The appearance of socialized media brings about revolutionary changes to human communications, "time kills space", and the scope of human communications has been expanded. However, here come new problems: is the depth of communications accomplished? Take circle of friends of WeChat as an example, the article conducts an analysis of main problems while using circle of friends, and the findings are: circle of friends of WeChat is a projection of existence crisis of modern people; urbanization and industrialization bring about the alienation among people; in a society dominated by instrumental rationalism, human communications among people break away from the reasonable relationship among entities, and is degraded into a material one, therefore, the communication is shallow and fragmentized.

[Key words]socialized media; circle of friends in WeChat; human communication; crisis

(责任编辑杨士宏责任校对包宝泉)

On Socialized Media and Crisis in Human Communications——Case Study of Circle of Friends of WeChat

Bai Yanli

(School of Journalism and Communication, Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu, 730030)

2016-04-20

2016年中央高校基本科研业务费专项资金重点项目“新媒体使用与藏族大学生国家认同研究”(项目编号:31920160044)

白艳丽(1981—),女,甘肃庆阳人,讲师,主要从事新媒体与社会研究。

C21

A

1001-5140(2016)05-0183-06