周韶华先生论石鲁

周韶华先生论石鲁

石鲁是现代中国画坛的一位开宗创派者,一位创新的巨擘。

石鲁艺术的顶峰期可分为两个完全不同的时期。20世纪60年代前期为第一时期,即“思想愈新,艺术愈美”的拥抱黄土高原的时期;20世纪60年代后期到70年代为第二时期,即历史悲剧感的精神折射时期,两个时期可简称为喜剧时期和悲剧时期。这两个时期都是他对时代生活感应的深刻结果,都是主体对艺术内涵的逼近。他的灵魂、他的人品完全被铭刻在他的艺术作品中。

20世纪60年代前期,艺术创新的浪潮勃兴,成为美术界的重大事件。其中最引人注目的是在秦国故地、五陵塬上,发出震天巨响,一拳把“地壳板块”打开了。它直接冲击了传统的安宁,使我们从迟钝状态中惊醒。这一拳打开“地壳板块”的巨手,就是现代中国画开宗创派的建筑师石鲁。

艺术是时代的产物,不同的时代具有非常不同的内容和非常不同的形式。如何创造社会主义艺术的独特形式,揭示我们时代的动力,解决艺术和时代的关系等,这是创新者必须用艺术形象来回答的问题。时代的召唤,使得石鲁这位思想者、艺术家,不能不从艺术实践和理论研究的双轨上进行同步探索,从理论和实践两个方面有机地解决创新遇到的一系列矛盾。

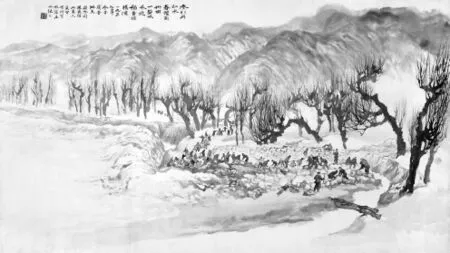

冬引丹江水 81.1cm×145.4cm 纸本水墨设色 1957年 中国国家博物馆藏

一方面,要面向世界。现代社会是开放性的,世界性的因素增多了,艺术上的相互渗透是不可避免的。例如五四运动以后,中国有了电影、话剧、新兴版画;素描在中国画中也显示了它的力量;文学、音乐等等都深受西方的影响。这些对中国都不是坏事而是好事。另一方面,从19世纪到20世纪是西方艺术东渐的世纪,从20世纪开始到21世纪,应该努力转变为东方艺术西渐的世纪。我们要站在永恒性的高度上保持民族艺术发展的独立性,即如何把传统艺术的精华发扬光大,推向世界,并且把它同表现现代生活协调起来,使作者的主观世界与客观世界达到更深的契合。这需要千百人的努力探索。在这方面,假如石鲁只是绘画上的巨人,而理论上是侏儒,那就很难设想他会取得历史性的突破,成为中国画发展史上的一座里程碑。

在艺术实践上,与其说石鲁非常重视民族传统中的“书骨、乐韵、诗魂”和“笔法、墨法、章法”这些文人画的要素,倒不如说他更倾向于反对僵化的保守思想,锐意探索我们时代的文化内涵和美感形式,追求情感的形象和意象造型,在继承具有独立审美价值的笔墨的基础上,摸索适应新内容、新形式的表现技巧,抒发时代豪情,表现民族气魄,把画家的主观能动性发挥到极致。我以为这都是石鲁追逐的主要目标。

石鲁的经验告诉我们,画家的艺术气质、艺术个性和艺术特色,只能由时代生活来铸造。朝气蓬勃的延安时代,赋予了一代人的理想,塑造了一代艺术家。由革命理想所引导的艺术家,由于在命运上与人民有内在本质上的一致,在心灵深处印上了情感的形象,只要受到揭示和启发,便能激发出艺术灵感的火花。完全可以说是生活这一至高无上的权威,把石鲁锤炼成为一个崭新的、开拓型的中国画家。

三十多年来,新中国出现的几个新画派,大体上也都循着“一手伸向生活,一手伸向传统”的路子,追踪时代前进的步伐,在笔墨上刻意求新。但为什么都没有达到石鲁的高度呢?严格地说,大家所缺乏的正是石鲁的阅历、对待生活的态度,正是世界观、道德观、历史观、知识结构和延安时期培养起来的石鲁精神。社会主义时代的中国画,只能产生于同我们时代共命运的画家之手。他不但要把火热的革命感情贯注在里面,关键还要具有发现的能力,能想人之所不曾想,见人之所不曾见。从确切的含义上讲,长安画派在本质上是延安画派,根在延安,灵魂在延安。石鲁在艺术上的第一个辉煌时期,就是由这个延安的时代背景形成的,是由他对黄土高原的钟爱形成的。

在石鲁看来,根本问题是作者对待生活的态度、对待艺术的态度都必须真诚,“有至诚乃有道”,否则不可言艺。古人对索物以托情,情附物,物起情,触物而动情,情之所钟,天地变色,志诚通乎金石,有过精辟的论述。但是当石鲁站在历史发展的高度上,在把形象物态化为自身情思的时候,他不是把自己当成一个独立的人,而是把自己视为一个时代的代表,把自己的忧患意识与全民的忧患意识融为一体。他说:“伟大的感情是伟大的实践的产物”,这道出了他第二时期艺术的文化内涵与底蕴。

基于对中国画创新的深刻理解和实践探索,20世纪60年代前期与60年代后期相比,石鲁的艺术追求呈现出两种截然不同的特色。从开掘生活美到抒发情感的美,从偏重于对现实生活表象的反映,到注重对现实生活的批判精神;从表现现实的和谐到表现人与现实的矛盾心理,这些,都有着明显的质的变化。这种质变与时代背景、主体的人格力量密不可分。

20世纪60年代初是石鲁的黄金时代。以创作《转战陕北》为转机,他在绘画中再也看不到“情节性”因素了,取而代之的是神采、气质、韵味、诗魂和书骨,犹如五陵塬云蒸霞蔚,元气升腾。这标志着石鲁中国画创新的成熟。他用四个字来概括自己的审美追求:“意、理、法、趣”,即着力于表现形象的内在生命,使其兼有商周的凝重、汉唐的气魄、民间剪纸的质朴和现代版画的明快等特色。

20世纪60年代后期至70年代,由于尽人皆知的原因,迫使他的创作风格更接近于楚骚,忧心如焚,仰天长啸,发不平之呼喊,吐胸中之块垒。不论是《华岳松风》《骄雪图》《山鸣图》《青青者长松》,还是《荷雨图》《峨眉积雪图》,都不在乎外在形态的精确,它们所展现揭示的是艺术家的精神气质、品格风貌,是艺术家“如泣如诉”的抗争和呐喊的对象化世界,那不畏严寒风雪的松梅,出淤泥而不染的荷花,挺拔屹立的华山,都是铮铮钢骨的人格、节操和一腔浩然正气的写照。主观理想和客观现实的深刻矛盾所引爆出来的东西,都是他心灵情感的幻化和象征,表现出一种傲岸不驯的人格,凝结着顽强的斗争精神。“中得心源”在石鲁这里就是发自内心的呼喊。

石鲁的作品和人格表明,他是一个纯粹的中国画家,一个坚贞高尚的共产主义战士。这是一幕历史悲剧的缩影。当代还没有一个画家像他那样引起过如此复杂的争论,一部分人高度推崇,一部分人则竭力诋毁,争议持续至今(有争议的人,常常是最不平凡的人、最有研究价值的人)。他给后人留下了深刻的启迪和影响。

曾经产生过轰动效应的长安画派,由于赵望云和石鲁等巨擘一一谢世,走的走,永远的离别了,使人感慨于五陵原的荒凉。

本文节选自周韶华先生《大风吹宇宙——论石鲁》