写形·写神·写意·写心

——读黄泽森水墨人物画有感

陈瑞林

写形·写神·写意·写心

——读黄泽森水墨人物画有感

陈瑞林

广东绘画历来以花鸟见长,佳作众多,名家辈出。晚清虽有号称“二苏”的画家苏六朋、苏仁山擅作人物,自出机杼,傲视同侪,然而后继乏人,难能振弱起衰。中华人民共和国成立以后,新中国画建设取得重大成就,广东中国人物画呈现前所未有的繁荣景象。

广东画家黄泽森的水墨人物画令人瞩目。黄泽森水墨人物画来自他原有的西画基础,来自他对蒋兆和、叶浅予诸家画风的摹习,对他影响最大的老师当推杨之光。杨之光早年随岭南派大家高剑父学习中国画,新中国成立以后他到北京进入中央美术学院绘画系学习,回广东后任教广州美术学院,培养出众多有成就的画家。杨之光的中国画教学和中国画创作对广东中国人物画产生了重大影响,流风余韵,直至今日。

新中国成立初期中央美术学院堪称中国高等美术教育的样板,徐悲鸿学派的写实造型艺术一花独放。中央美术学院徐悲鸿学派强调素描是一切造型艺术的基础,引入西画素描作为中国画人物画写实造型的基本训练。徐悲鸿、蒋兆和的素描造型与墨色结合的中国画人物画广泛传播,奠定了新中国人物画发展的基础。曾任中央美术学院绘画系主任的著名漫画家叶浅予将他的速写能力发挥出来,进一步影响了新中国水墨人物画的创作面貌。叶浅予的舞蹈人物画线条简练,造型准确,动态优美。杨之光的水墨人物画着力描绘对象的形态结构、运动节奏和神韵情调,画面鲜活生动,有着受到叶浅予人物画影响的浓重痕迹。

徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予诸家素描加墨色的中国画人物画,将西方写实绘画强调人体解剖结构、用明暗光影来表现人物立体感和体积感的技法融入创作,注重用写生速写记录人物活动场景,结合中国画线条勾勒、运墨敷色,塑造真实生动的人物形象,对新中国画尤其是中国人物画的发展,无疑有着积极的意义。在充分肯定徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予诸家对中国画人物画创造的同时,亦不可忽视其中蕴含着难以调和的内在冲突,毋庸讳言这种努力带来的负面影响。

中国画人物画的独特意义,在于笔墨。笔墨是中国画最重要的工具材料,笔墨是中国画最重要的创作手段,中国画运用笔墨造型,重要的是通过书法性的笔墨来写出人物对象的神,不仅要写出人物对象的神,更要展现画家的意态和心绪。中国画运用笔墨来写形、写神、写意、写心,中国画再现客观,更表现主观。优秀的中国画“自有我在”,而不只是通过解剖结构、明暗光影、敷色涂彩,机械被动地绘出对象的影像。中国画自有重视造型的传统,描绘对象要求似,却不停留于造型,不停留于似,不满足于造型,不满足于似,追求的不仅是“惟妙惟肖”,而是“似而不似、不似而似”的艺术面貌,画从于心,这种“似而不似、不似而似”来自画家的主观感受和思想情绪。优秀的中国画作“师造化”,更“得心源”。造化乃画家眼中的造化、心中的造化,画家本身亦是大自然造化的组成部分,从这两点来看,可以说:“造化即我,我即造化”。历代中国画家,尤其是文人画家奉“论画以形似,见与儿童邻”为圭臬,强调“境生象外”,追求“象外之象”,批评“吴生虽妙绝,犹作画工论”,推崇“摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊”。徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予诸家素描加墨色拼合式的中国画人物画力图用中国画的工具材料和创作手段,来实现西方写实绘画的人物造型,其观念尚停留在西方文艺复兴的古典绘画时代,其手段尚处于摄影技术发明之前的阶段,实际创作不自觉地背弃中国画人物画客观与主观相统一的传统,因而置于客观与主观相冲突的两难境地。在徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等画家画出众多优秀画作的当时,便有“不像中国画”的批评声音,批评他们的画作明暗光影立体造型的手法,更批评他们的画作缺乏笔墨意趣,拘泥于“惟妙惟肖”的“似”的观念。

长期的艺术实践使杨之光这样一些追随徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予的画家,体察到素描加墨色拼合式中国画人物画的局限与弊病,他们努力摆脱“不像中国画”的两难困境,积极向民族文化艺术回归。杨之光晚年的画作显示出这种转变新的更加绚丽的光彩。众多有成就的中国画家通过艰苦的艺术劳动,极大地拓展了徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予当年素描加水墨的创作方式,在徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予诸家创造新中国画的基础上,更加注重中国画的笔墨语言,通过中国画的笔墨语言塑造出“形神兼备”的人物形象,进一步传达出画家主观的意绪和情怀,从“无我”“少我”走向“自我”,从写形、写神走向写意、写心,新中国画人物画进入了更新的更高的境界。

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。黄泽森是一位勤奋努力的画家,更是一位善于思考的画家。当下不动笔作画的画家少,不动脑思考的画家多。黄泽森的勤奋,不在于他走了几万里路,画了几千张画,而在于他在努力作画的同时,努力读书,不断思索,不断调整自己的艺术方向。用他自己的话说,艺术就是不断地逼自己,今日之我可能反对昨日之我,明日之我则可能反对今日之我。他重视绘画技法,又没有停留在技术的磨砺上;他重视向前辈画家学习,又没有重复前人,也没有重复自己,而是在勤奋的艺术创作实践中不断尝试、不断创新,不断否定自己、超越自己,从而持久地保有充沛的艺术活力,使自己的艺术日日新、又日新,走出了一条中国人物画创作的新路。

黄泽森的水墨人物画与他的老师杨之光一样,来自融合中西的时代潮流,有着现代中国画的艺术特色和文化特色。然而这种中西融合,勉强套用时下流行的“体用”的说法,不是素描加墨色拼合来造型的“西体中用”,不是用中国画的工具材料来画西洋画,而是以中国画为体,吸收西方绘画之长为我所用,可以说是一种“以西润中”“中体西用”的努力。有着强烈深厚的民族文化意义的笔墨构成中国画的“体”,没有笔墨或者缺乏笔墨的中国画,面貌极易模糊,根基极易动摇。黄泽森的水墨人物画是中国画消化西洋画,而不是西洋画消化中国画,如同一场民族音乐演奏,加入西洋乐器甚至某些乐部,以强化民族音乐的表现力,增添民族音乐恢宏廓大的气势,然而不能喧宾夺主,将民族音乐会变成西洋音乐的演出,亦不能秋色平分,变成了中西乐器的合奏甚至杂拌。

中国画要求“以形写神”“形神兼备”,肖其形方可肖其神,形之不存,神则无所归依。现代水墨画并非不知所云的“鬼画符”,弱化甚至全然抛弃造型,全然走向抽象水墨不是黄泽森的追求。黄泽森的水墨人物画重视造型,他运用个性化的笔墨塑造对象、描绘场景,突出对象多姿多样的动态神情,写出人物的精神,简练的场景描绘主要用于烘托气氛、传达情绪。黄泽森的笔墨语言颇具特色,运笔用墨,内紧外松,笔线断续有致,流畅不滑,以墨为主,墨色润泽,浓淡搭配,相辅相成。画家注重笔墨色彩浓淡干湿、交连碎整、繁复单纯、模糊清晰的多种运用,充满韵律和节奏,神采灵动,悦目感人。画家用笔墨来实现人物造型,极力将人物的解剖结构、光影明暗和色彩变化浑然一体地包孕在笔墨之中,有机地融合在画面之中。画家用笔墨表现形体、动感、光感,笔、墨、色,酣畅淋漓,斑驳浑厚,少有方枘圆凿生硬拼接的痕迹。

读黄泽森的水墨人物画,感受无论描绘新疆沃野、青藏高原、云南西双版纳,还是描绘意大利、法国、非洲异域,既是不同地区不同民族人物形态神情的客观再现,更有着画家笔墨意趣的主观表现。黄泽森的水墨舞蹈人物画尚可见杨之光舞蹈人物画的影响,而描绘高原藏族群众生活的长卷《大地恩情》、描绘南亚风情的《回望恒河》系列等画作,则有了更加丰富多样的、具有个人特色的艺术面貌。黄泽森的水墨人物画以描绘南粤风情取胜。如同画家努力回归中国画本体一样,黄泽森热衷描绘的是生于斯、长于斯的旧山故园,是家乡的人情风物。家乡养育了画家,画家用描绘、赞颂和讴歌来回报家乡。黄泽森的画作汩汩流淌着绵延不断的情思,满溢永难舍弃的怀念和眷恋。在对家乡平凡生活的描绘中,倾注了画家深深的感触,蕴含着厚重的情意。暮色中的荔枝园、微风中的香蕉林、雨点中的乡村路、河涌的船艇、静穆的古村、竹寮瓦舍,甚至瓜棚蔬果和墙角小花,都让画家勾起串串的思绪,脑海浮现乡亲的熟悉音容。“唯有家山不厌看”,画家从描绘家乡和家乡人物起步,数十年纵横涂抹,创作出大量描绘乡景乡情的岭南风情人物画,形成了不同凡响的独特艺术风貌。

画家描绘稔熟的南粤家乡风物,描绘朝夕相处的父老乡亲,得心应手,意切情真,天然本色,质朴无华,毫无炫奇猎艳、哗众取宠之处,显示中国水墨画平淡天真的艺术品格。从《沙田秋色》《茶客》《渔港街头》《红荔飘香》《水乡女》《故乡的小河》《惊蛰》《岭南六月》《潮汐》,到近年新作《渔家女》《出海归来》《故园》《水乡的记忆》,构成了黄泽森“回望家园”的“乡情系列”。南国水乡妇女素以吃苦耐劳闻名于世,她们艰难负重、坚忍不拔,无论处于何等艰苦的环境,始终保持沉着乐观的精神。她们的美好形象,她们的坚毅神情,在画家的笔下得到了充分的展现。《惊蛰》画几位妇女劳动之余,站在水乡码头随意闲聊,祥和宁静的画面更反衬出刚结束的劳动的繁重和艰辛,显出家乡劳动妇女从容面对生活、面对命运的态度。长卷《故乡水》画幅巨大,作品用写意的笔墨,画出众多年轻女性,她们的超强度劳动,她们的期待和向往,有着强烈鲜明的视觉效果,产生了震撼人心的艺术力量。

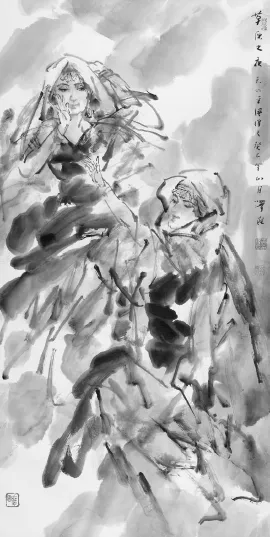

新疆舞蹈 138m×69cm 2013年

广东是中国改革开放的前沿,画家所在的城市有着独特的地位。千千万万走出乡村、进入城市的农民工为现代化发展做出了巨大的贡献,写下了可歌可泣的宏伟篇章。他们是时代的先锋,他们是社会的脊梁,他们的牺牲和奉献构建了历史的丰碑。黄泽森《在南方·农民工系列》水墨人物画画出了为现代化做出巨大贡献的农民工,表现出画家真切的情感和崇高的敬意。在画家的笔下,这些少男少女全然不同于他们的前辈,他们有了更多更大的自信,有了更加开阔的视野和更加远大的理想,他们在为美好的未来拼搏奋斗,中国的希望寄托在他们的身上。黄泽森的水墨人物画承继岭南画派勇于艺术创新、表现现实生活的传统,又作出了时代的、个人新的独有的阐发。画家用粗笔重墨放笔直干,画面雄健,刚柔并济,气局廓大,描绘普通的人物、平凡的生活,却有不普通、不平凡的格调和意境。不少画作在极力描绘人物神情动态的同时,着力表达内敛的静穆感、含蓄的崇高感,生发出纪念碑式的宏大效果,反映出时代的巨变、社会的巨变。画家不囿于岭南画派的传统,不囿于广东地域文化的感受,广泛吸收其他地域尤其是江浙和北方绘画的优长,融于自己的创作之中,给温婉秀丽明艳轻快的广东中国画增添了粗豪厚实雄浑壮阔的美感,黄泽森的水墨人物画从题材到风格都反映出了岭南中国画的新发展。

黄泽森的水墨人物画以写生为基础,画家细致观察、研究对象,不是记录一些走马观花、浮光掠影碎片式的浅薄印象,而是饱含兴趣、充满深情地将现场的艺术感觉保存下来,通过写生,将鲜活生动的印象深入地传导到创作之中。中国画历来注重写生,然而传统中国画的“写生”,包含的是“写”和“生”,并非只是被动机械的“状物”,不只是形而下的描摹物象,而是在“状物”的同时,画出形而上的神、气、韵,画出活泼的生命。传统中国画的“写生”注重的是“写物之生意”,不为形所役,不以画出物象的“实”为旨归,不只是“应物象形”,追求的是“气韵生动”,是客体对象和主体感受的合二为一。然而在新中国画建设的历史进程当中,由于用西方写实绘画技法来改造中国画的主张渐成主流,西方艺术学院结合透视学、解剖学等近代科学技术的写生教学取代传统中国画的写生教学,传统中国画对于“写生”的理解和运用逐渐丧失,西方写实绘画的写生训练成为获得造型能力乃至创作绘画的唯一路径。素描、写生、速写成为写实造型改造传统中国画、创造新中国画的不二法门。黄泽森的水墨人物画并不依赖于西方写实绘画式的“写生”“速写”,而是回归传统中国画的“写生”,饱游饫看,目识心记,重视现场的记录,又超越现场记录的限制,注重客观印象的保留和主观情感的抒发。这种由西方写实造型向中国画“写物之生意”的转变在黄泽森的《火把节》《故园》《故乡水》这样一些作品当中已显露端倪,画家在写生速写的基础上,用刚劲的线条和晕章的水墨,在模糊与清晰之中发挥笔墨塑造形象和表达意趣的特有长处,画面气氛的渲染、情绪的表达和意趣的追求压倒了人物场景的再现,从而有了更加强烈的艺术感染力量。

非洲印象作品之七 180cm×148cm 2008年

新中国画的产生和发展与百年中国社会变革息息相关,当代中国画家不可能不关注现实,现实关怀成为推动中国人物画发展的重要力量。传统中国画强调“明劝戒,著升沉”的政治教化功能,新中国成立以后,中国画家努力表现社会生活,努力描绘同时代人物的形象,以实现“文艺为政治服务”的要求。当年徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等画家引西入中改造传统中国人物画,正是因为现实关怀、政治正确才得以实现。关注现实固然可以卓然成家,然而艺术更要求表达艺术家的终极关怀,表达对于人生、生命、情感的思索、感悟与抒发。仅仅停留在现实关怀层面上的艺术作品往往容易成为社会政治的图解,成为“时文”,明日黄花,时过境迁,至多留下一些历史文献的价值,缺乏超越现实之上的终极关怀,缺乏艺术性的作品无法真正感动读者,无法获得不同时代、不同地域读者的广泛认同,无法获得艺术的永恒。画家黄泽森是具有现实关怀的艺术家,也是充满终极关怀的艺术家,他在描绘现实的画作中流露出终极关怀的气息。画家说:“生活的行迹,生命在现实世界的体验,有我感情的世界,是自觉与不自觉的岁月留痕。”他的主题性创作不带任何的服从和丝毫的勉强,没有言不由衷的政治说教。他画水乡劳动妇女,画城市农民工,出自生活的稔熟,发自内心的感动,率性而作,举重若轻,轻松随意,浓烈的生活气息使人倍感亲切,苦心经营的随意使他的主题性创作也与那些奉命而为、缺乏自身内心感动和题材的熟悉的、画得很辛苦、看起来也很累的貌似“主旋律”的作品拉开了距离。

黄泽森的水墨人物画描绘现实生活,描绘现实生活中的人,显示画家积极入世而非消极避世的艺术态度,显示画家强烈的现实关怀,在强烈的现实关怀之中包含对天地人生、宇宙生命的思考,包含着仰望星空的终极关怀。他的画作《水乡曲》《蕉林》《晨雾》《香飘四季》,描绘现实生活,迷离朦胧中又别有寄托。黄泽森是一位有着深厚传统文化修养的艺术家,他从古人的诗文中吸收营养、激发灵感、抒发喟叹,通过跳跃式的思考、题款写跋的方式来俯仰天地、感叹人世,淋漓水墨中往往流露出了抚古思今、悲天悯人的情怀。他在描绘西部少数民族妇女舞蹈的旧作上题写清代诗人龚自珍的《己亥杂诗》:“此去东山又北山,镜中强半尚红颜。白云出处从无例,独往人间竟独还”,涂抹古今相通高旷寥廓的心绪。近年黄泽森创作了一系列怀古仕女人物画,他画《金陵怀古》组画,以六朝金粉、十里秦淮为寄托,在人事代谢、历史兴亡的慨叹之中,抒发岁月流逝洗刷出来的澄澈心境。从这些脱出现实生活的画作可以感受到中国传统文化的灵性与诗性,有着中国画特有的音乐感,轻灵的笔墨蕴含厚重的历史感悟和生命感悟,表达出了一种穿越时空的单纯与宁静之美。黄泽森的水墨人物画多样的艺术风格、艺术状态显示出画家的生命状态,激昂则黄钟大吕、金声玉振,低回则浪漫奇绝、灵思奔涌,金声玉振固然鲜明奋发,徘徊低唱亦非萎靡颓唐,而是在抒发世事沧桑的感叹的同时传达出了旷达的胸襟和生命的激情。

古人曰“画如其人”,西方人亦有“风格便是人”的说法。黄泽森的水墨人物画画出大千世界芸芸众生,更画出了他自己。他的画便是他的人,不矫饰,不虚情,没有故弄玄虚,没有丝毫做作。画家生活在普通民众当中,自己便是普通民众中的一员,他用普通民众的眼光来看世界、描绘世界,祛除当下某些画家做古人状、做文人状、做洋人状,居高临下、自鸣得意的那种精神贵族式的恶习。黄泽森是富有生命活力、充满生命激情的艺术家,为人热情真诚,性格洒脱豁达,襟怀坦荡高远,画家的性格和为人决定了他对生活、对艺术热情真诚的态度,这种富有活力,充满激情,对生活、对艺术的热情真诚在他的水墨人物画中充分显示出来。数十年的生活经历和艺术实践,已将画家的为人和作画锻炼得十分纯粹,从心所欲,进入了“得大自在”的自由之境。绘画成为他生命的需要,画家潜心艺事,气定神闲,凌云健笔,纵横涂抹,解衣盘礴,旁若无人,意随心运,技进乎道,脱出了写形、写神的限制,走向意趣心怀的自我抒发。在东方与西方、民族与世界、地域与全国、传统与现代、现实关怀与终极关怀之间,画家黄泽森有所继承,更有所超越,他的水墨人物画有着众多的启示。“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”,祝愿画家黄泽森生命之树常青,期待画家黄泽森有更多优秀画作问世,为中国人物画的发展做出新的更大的贡献。