小中见大邓明阁

郝二军

小中见大邓明阁

郝二军

《名家名作》(左图)邓明阁/作

《花好月圆》(右图)邓明阁/作

题记

学艺化得千家米,创作熬成一碗粥。—邓明阁

乙未年腊月廿二日,年味越来越浓了。地处北方的太原,空气中凝聚着冷的味道。穿过顿失滔滔的汾河,左拐又左拐,小心谨慎地挪过只能容小轿车通过的展览馆家属院门,呼吸着难得早晨凌厉寒风的寒味,舔吧一下有点干裂的嘴唇。

拾阶而上,在门口徘徊一番,又一次观赏门旁用玻璃镶嵌的对联,轻叩门,缓步入,笑浪声起,紧张之情方缓解。在热情的招呼声中,涩涩下座,环顾室内,文墨气息扑鼻而来。阳光从窗户溜了进来,照在室主人邓明阁老先生的身上,金光闪闪,他那高高的身材越发显得高大。我喝着邓老夫人送上的清茶,邓老先生吃着他夫人端来的早餐,一边是喝着问,一边是吃着答,别有一番风景。

小钵钵

“邓老师,您最喜欢干的事是什么?”

邓明阁先生起身指了一下北面窗户台上一溜的鼻烟壶,说道:“小钵钵!”“小波波?”我没有听明白他的意思,一脸诧异,不解地看着他。邓明阁老先生打开了话匣子。

邓明阁,出身平遥书香世家。曾祖父、祖父、父亲都是以礼仪诚信为本的晋商,家境殷实,文化氛围浓厚。受此熏陶,邓明阁自小便喜欢读书写字,也喜欢结交文化人。

“1958年,因为在绘画上的特长,被抽调到了太原工作。那时,咱年轻,特别喜欢结交文化人,会画会写的文化人。”

随即,我问起我所知道的几位著名画家和书法家,如潘天寿、启功、力群、姚奠中等著名书画家。邓老先生,或当面请教过,或书信往来过。向大家学习,向周边朋友学习,学习众家之长,凝华成自己之长。

邓明阁先生,起身从一个格子内拿出一张发黄的照片,照片上是一位白发穿袍子的老人。相片的背面题有“送给邓明阁同志留念,九十六岁,齐白石老人”的字样。我不禁“啊”了一声。邓老先生一再嘱咐不要写这些与名家交往的事,他不喜欢高调,那都是年轻时为了学艺而为之,平平常常就好。

平易近人,诚实厚道;低调为人,高调做事。应该是邓明阁老先生的写照吧。

“现在,我还是晚上十二点睡觉,早上五点多起床。那会儿,休息时间,白天骑着车子转悠,不是拜访朋友,就是拜访名家,求教、讨论,不求甚解。晚上回到家,把白天学到的东西琢磨一番,练练手。渐渐地就成习惯了,睡觉晚了,起床却还是照旧早起!”

“钵”是出家人化缘用的碗。“小钵钵”一方面是说邓老先生喜欢收藏赋值文化内涵的小罐罐,更多的是邓老先生一再所说的艺术创作所遵循的“学艺化得千家米,创作熬成一碗粥”。即博采众长,自成一家。

小格格

邓老先生在聊天中,把早餐吃完了。对着夫人喊了一声,“嗨,把碗收了吧!”起身,对我说:“走,看看我的宝贝去。”他向金光洒进来的窗户旁走去,那儿摆放着一张老式的书桌和一把对于“80后”或者“90后”年轻人有点土的木椅。书桌南面的墙上挂满了邓老先生的篆刻作品,作品下面有一组描金的柜子。他走到柜子旁,轻轻拉开柜门,柜门内是一排排抽屉式的小格子。这里面放的是啥宝贝?从小到大没见过多少宝贝的我好奇心起,心跳也有所加快。

《是故空中无色》等带边款篆刻邓明阁/作

拉出最上面的一个格子,呈现在眼前的是码得很整齐的毛笔。邓老先生拿起其中一支毛笔,瞅着笔杆上的落款,道:“这是我父亲用过的毛笔,后来我也用了一段时间,再后来就珍藏起来了。”平淡的语言里是满满的浓情和不舍之情。“看,这支晚清时期比较出名的笔,用料讲究,至今都是非常完好!”每一支毛笔也许都有自己的故事,笔杆上斑斑的竹泪,似乎在叙述那悲惨的文人故事。

记录历史的人们,创作书法艺术的人们,何时离开过笔呀!邓老收藏毛笔也许留给自己更多的是一种思念,或者情怀。

客厅的电视上不时传来六小龄童扮演的孙悟空的声音:“妖怪,哪里去?”人生何尝不是一个自我除去妖魔鬼怪的过程,朝着目标,克服障碍,方能成就一番事业。

“走,再让你看一样我喜欢的宝贝。”邓老先生以算不上快的步伐把我带到他的创作室内。在靠墙的一排柜子前停下来,开柜门,抽出小格子。一股墨香苒苒而来,我的鼻子来不及辨别,直接深吸一口。 这里的小格子是邓老先生存放墨的地方,一格子内大概放着四五款雕着精美图案的老墨块。

《道无穷》(左图)邓明阁/作

《素心若雪》(右图)邓明阁/作

“这块是清朝的墨块,你闻,能闻着墨香味。”他拿起一块写有“18XX”字样的墨块,历史感、文化感、书香气熔于一炉。感受那来自300多年前的墨香沁润肺腑的感觉,真的很美!

小格格,大情怀。邓明阁家里的小格格蕴藏的是一种文人的情怀和文人的怀古。

小盒盒

回到客厅沙发上,我押口茶。邓老先生随后也坐到沙发上,手里多了两个盒子,盒子被轻轻地放在茶几上。盒子打开后,一枚枚精巧的小印章镶嵌其中。他拿其中的一枚给我看,说这枚印章是在南宫的地摊上讨回来的,几块钱,上好青田冻料。我是篆刻劣质票友,也曾经喜欢收藏寿山石和青田石,在大学时,偶尔也动动刀,刻那么一两款消磨时间。

看着这两个装着满满印章的盒子,眼中浮现出这样的情景:天刚蒙蒙亮,一个个子高高的身影骑着二八大轮儿自行车,穿过晋祠路,跨过南内环桥,行进在迎泽大街上,最后停在了工人文化宫后面的古玩市场。站在一棵柳树下,看着太阳慢慢在火车站的方向升起。这里的人渐渐多了起来,他开始沿着小巷在那些卖古玩的地摊上转悠,时而把一件破旧砚台,时而盘一件小小印章。或一两块,或三五块,小袋子内收获满满。回到河西的家中,把买来的印章一枚枚放在做好的盒子内。

《摹巴蜀文印》(左图)邓明阁/作

《中国梦》(右图)邓明阁/作

邓明阁也不知道这样情景有过多少次了,只知道几十年来他的节假日,只要是古玩市场出摊的日子,基本都在那里泡着。家里的盒子越来越多了,盒子里的东西都是他用心淘来而精心设计、雕刻而成的一枚枚篆刻作品。

小盒子,大乾坤。这些盒子里装的是能够容纳中华传统文化的篆刻艺术。

《厚德载物》(右图)邓明阁/作

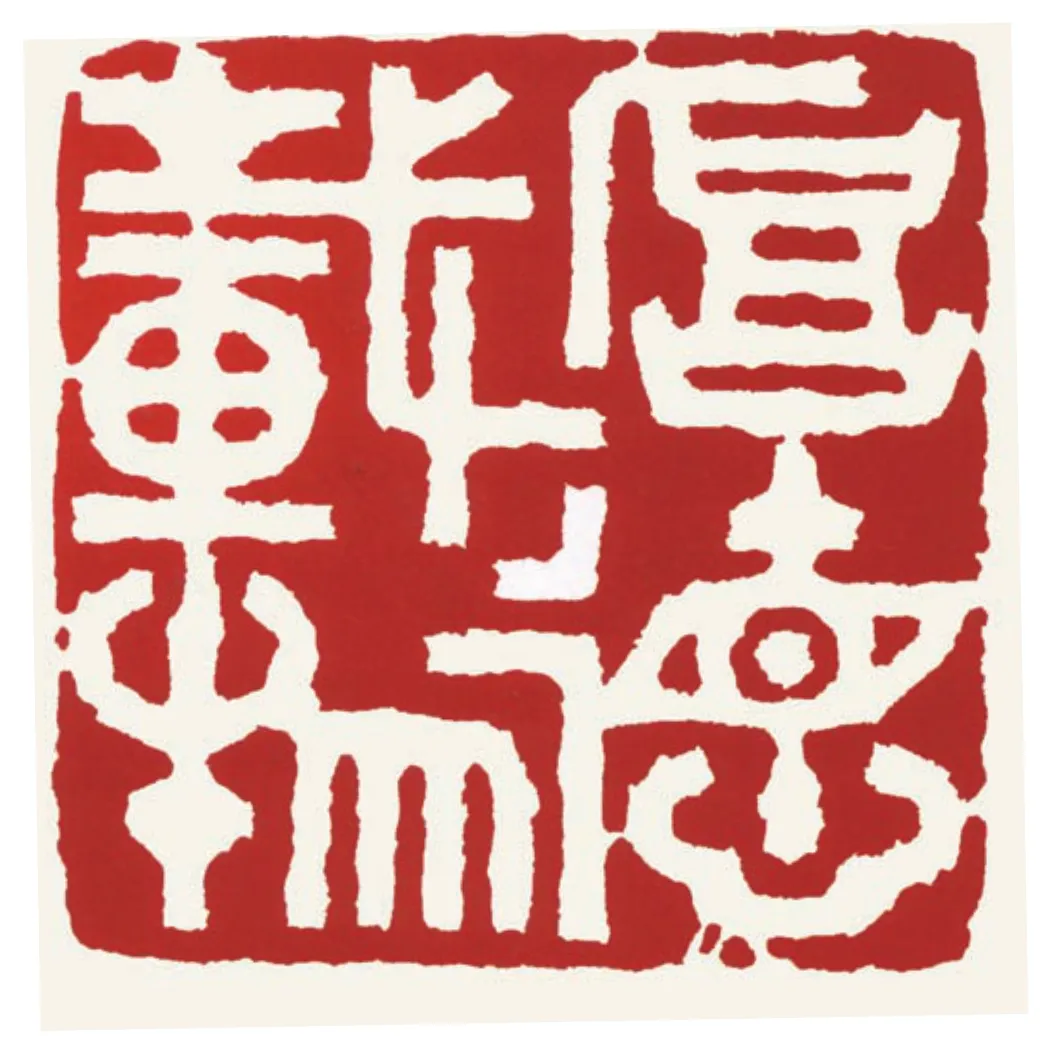

小戳戳

邓明阁先生拿起盒子里的印章身不由己地就盘了起来。他是闻名遐迩的书法篆刻家,喜欢印章可以说已经到了痴迷的状态。据他说,他手里的“小戳戳”至少有两千多款,数量惊人呀!他收藏的“小戳戳”,有田黄、鸡血、寿山等,那几方田黄温润通透,美丽无比。

“小时候,家里就有不少石头印章。受家庭的影响,在耳濡目染中,特别喜欢印章,把印章作为最好的玩具。每每把玩这些透着人文气息的印章时,心情是极其愉快的。”邓老先生说。

“甚至,为了把玩印章还要装病。那时,大人在孩子们生病时,往往把印章作为玩具给孩子玩。”他说着,还学了学装病时的呻吟声,又一次把手里的印章盘了一圈。

“看,这款印章,是我父亲留下来的,已经很小了,曾经多次刻了磨,磨了刻,是早期练习干的事。”他手里换了一个已经很小的印章,那印章油光锃亮,一看就知道盘的时间长了。

谈到兴致时,我说起了高中时拿橡皮刻章的事来。他说,那太软了,没味道。他用麻将牌刻过篆刻。

印章是有着很深文化底蕴的,是中华民族特有的文化。先生喜欢“小戳戳”带来的喜怒哀乐,喜欢沉静在书法与刻石的特有韵味中。

印泥的红艳,留白的苍老,线条的伟健,刻刀的飞舞。

邓老先生的篆刻“有秦风汉韵,有现代艺术,有传统技法,有自我风格,有哲学思想,有音乐旋律”。恪山曾赞誉:“他善于因字生意,随意生形,使作品千变万化,巧妙地在方寸之地,刻出丰富多彩的印文。”

琳琅满目的“小戳戳”穿越了时空,凝聚了邓老先生的思想艺术。

小戳戳,大境界。

尾音

不觉电视上的《西游记》已经换成了广告,我起身告辞。邓老先生从创作室拿出一本书签名送我,书名为《邓明阁锄砚篇》,略微翻阅,又是一声惊叹。他看到我的表情,随即打开门旁一个平遥推光漆器柜子,拿出几块古老的砚台,告诉我这是他收藏的残缺老砚台,在上面刻上了砚铭。邓老先生的这些砚铭往往依其形制,自书、自刻、自摹、自创,自取其乐,镌刻砚铭150余方。其内容都是格言、佳句、古图、古印等。看着柜子内的这些重新焕发艺术价值的“破旧砚台”,构思精巧,艺术形式多样,文人气息浓。

邓老先生的自我总结的“小”焕发出的是一个真正的“大”。叮嘱先生留步,我走出楼道,外面艳阳高照。

邓明阁简介:

邓明阁,山西平遥人。系高级工艺美术师、中国书法家协会会员(第一批)、中国工艺美术学会会员、山西省工艺美术大师、山西省人民政府文史研究馆馆员。

书法篆刻曾参加全国第一、二届书法篆刻展、国际书展、黄河流域十省书法联展、华北五省书法联展、晋冀鲁豫四省书法联展、中部六省书画联展,并在日本等国多次展出,举办有个人书法篆刻展;全国各地博物馆、纪念馆、风景区收藏勒石;传略收入《中国当代书法家辞典》《当代中国书法艺术大成》《当代中国书法家辞典》《中国篆刻家辞典》《中国古今书法家辞典》等。

1991年,篆刻荣获山西省第二届文学艺术创作奖;2009年,中国文联、山西省文联分别授予从事新中国文艺工作六十年荣誉证和纪念章;著述作品发表于全国多种报刊和书籍;出版有《邓明阁书法篆刻集》《颂寿篇》书法集,《邓明阁篆刻集》《平遥名胜古迹印集》《邓明阁锄砚篇》《金石乐》等。