高速公路收费站结构抗风设计分析

陈婧

【摘要】我国《建筑结构荷载规范》中并未规定对四面开敞的曲面屋面局部体型系数,本文通过刚性模型测压试验得到的体型系数,对比了平屋、凹屋面、凸屋面高速路收费站结构的的风荷载分布规律,分析了产生这种较大风荷载的原因和流动机理,给出了提高该类结构抗风能力的主因素并提出了两种减小迎风向端部风荷载的气动措施,为高速路收费站结构的气动选型、抗风设计提供了建议。

Abstract:The shape factor on curved roof structure without enclosing wall is not included in the Chinese code Load Code for The Design of Building Structures. The shape factor on the expressway toll station, which are obtained by rigid model pressure test in wind tunnel, are studied, comparing with the wind load distributions on flat roof, concave roof and convex roof, the reason of strong wind load and flow mechanism are showed. The effects of wind resistant capability on the similar structures and aerodynamic measures on decreasing the wind load on windward end are proposed in this paper. The results can provide suggestions on aerodynamic selection and wind resistant design on expressway toll stations.

【關键词】收费站;风荷载;抗风设计;气动措施

keywords:Toll station; Wind load; Wind resistant design; Aerodynamic measure

【中图分类号】:U417.7

引言

收费站是高速公路网络管理的主要节点,目前收费站结构一般采用轻型屋面材料的网架结构,从使用功能上看,其屋盖主要是用于遮阳挡雨。收费站结构的轻型屋面在强风作用下易发生掀翻撕裂等损害,不仅影响结构使用,对周边及行车也存在潜在的安全隐患,因此收费站结构轻型屋面的风荷载一直是该类围护结构设计的主要考虑因素之一。

结构表面的风荷载对结构的外形非常敏感[1, 2],不同外形的结构风荷载分布规律差别很大,因此对于可能有强风作用的类似结构,选型是进行抗风设计[3]的第一步。同时对于形状无法改变的收费站结构,也可以通过一定的气动措施来减小结构表面的风荷载。

我国《建筑结构荷载规范》[4]中并未规定四面开敞的曲面屋面局部体型系数,本文选取两个典型屋面的刚性模型测压风洞试验结构,通过对比不同类型屋面结构风荷载分布及其作用特点,给出收费站结构风荷载作用的一般规律,为抗风设计提供建议,同时针对不同类型的收费站结构提出抗风的气动措施,为减小结构发生风致损害提供建议。

1 收费站结构及其风致破坏

收费站结构屋盖结构形式多样,形状上看常采用平板形状、连续凸面、连续凹面、中间平板与两端上翘结合等,对于跨度较大的也常采用多种形状组合。从结构类型上看网架结构与轻质屋面板的组合是最常用的结构形式,近些年来也出现了很多造型美观的索膜结构。目前比较常用主要有平屋顶、凹屋顶和凸屋顶三种形状见图1,这三种类型的屋面抗风设计中需考虑的主要问题为平板结构、凹面结构和凸面结构的风荷载分布规律。

在收费站结构风致破坏的案例中,主要的破坏形式是围护结构中屋面辅材被撕裂、掀翻。屋面材料在风荷载较大的区域首先发生局部破坏,这种破坏造成两个明显的结果,第一、破坏了屋面的整体受力特性,一般使得屋面材料的抗风性能更差,这主要是由于破坏的屋面材料增大迎风面的同时也形成了应力集中效应;第二、改变了屋面的风荷载特征,屋面的破坏使得结构上下表面贯通,因此作用在该部分屋面上的竖向荷载消失,常常减小作用在主体结构上的竖向风荷载。

2 基本屋面形状的风荷载分布规律

本文以体型系数[4]作为描述风荷载分布规律的基本参数,其正值表示风荷载沿结构表面法向向内,负值表示风荷载沿结构表面法向向外。如无特殊说明,本文所述的体型系数均为考虑屋面上下表面风压叠加后的体型系数,正值表示结构表面承受风压力,负值表示结构表面承受风吸力。

2.1 平屋面风荷载分布规律

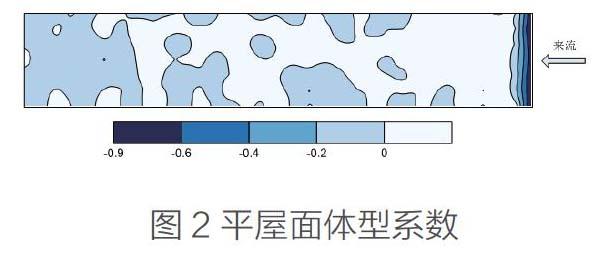

图2为某平屋面结构的风荷载分布。由图2可以看出,结构表面大部分区域的压力为较小的正压和负压,其值在-0.2到0.2之间,而在结构的迎风端产生了约-0.8的风吸力,其值沿着结构纵向的伸展迅速减小,在迎风端形成了一个强风吸力区,这是该类结构风荷载作用的一般特点,也与类似结构风致屋面破坏的案例相吻合。

2.2 凹、凸屋面风荷载分布规律

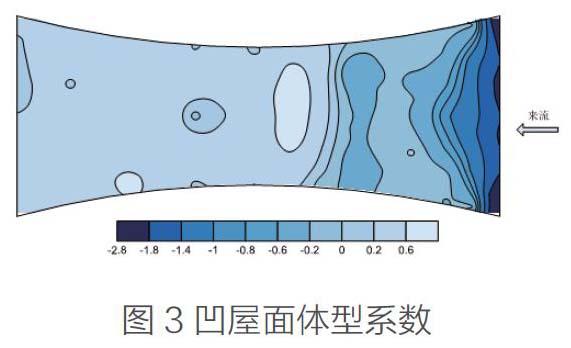

图3为某凹面结构的体型系数分布图。与平屋面类似的是迎风端产生的强负压区,但是该负压区的风压值较平屋面而言更大,其局部值可以达到-2.5以上,这主要是由于迎风端屋面上翘后,其上表面的风荷载分布为负压(即向上的吸力),下表面的风荷载为正压(即向上的推力),两者相互叠加形成了较强的沿结构表面向上的风吸力。结构屋面破坏主要是由于局部风压的这种风吸力在结构的边缘以及角部很大,极其容易形成屋面材料损坏的撕裂面,这也是类似结构屋面损坏首先发生在边缘及角部的主要原因。

沿着顺风向进一步向内,结构上表面的负压与下表面的正压逐渐减弱,结构呈现负压值减小。在结构背风端结构上表面为弱正压,下表面为弱负压,因此产生如图3所示的正压区域。

如果不考虑地面干扰物,对于凸屋面而言,其风荷载作用机理与凹屋面相同,只是风荷载的作用方向与凹屋面的作用方向相反,此处不再累述。

2.3 风荷载作用机理

由图2、图3的风荷载分布规律可知,对于类似结构的屋面抗风设计,其重点在于结构的迎风端,该位置的风荷载值较大,甚至是结构中间部位的数倍。上述风荷载分布规律主要是由于流体流过结构表面的分离和再附造成的[5]。

图4给出了三种类型结构屋面流体分离、再附的示意图。流体流过结构表面时会产生流体去结构附着、分离、再附着现象,一般情况下流体与结构分离时结构表面的压力为负压力,流體附着在结构表面时作用在结构表面的风压为正压力。来流方向与结构屋面纵向接近平行时,由于来流本身的波动,在屋面上可能出现多个分离点与再附点,但由于分离形成的大区域负压区一般只有少数几个。

由图4可以看出,对于平屋面,其分离点在迎风端,因此该端部上下表面都会产生负压(风吸力),常常由于地面对及屋面下结构对流体的约束,因此上下表面的分离是不对称的,上部自由区域分离更强,整体表现为向上的风吸力。凹面结构上表面流体的分离较平面更剧烈,因此凹面结构上表面风吸力大,同时凹面结构下表面迎风端流体在一定范围内并未分离(分离点跟弧面的弧度等因素有关),因此下部表现为正压,这样上下表面风压的叠加增强了结构表面的风吸力。

3 抗风措施

针对图2、图3的风荷载分布规律及图4的作用机理,从风荷载的角度考虑,对类似的结构可以有以下减小风荷载的措施。

(1)、从结构形式选择上看平屋面的风荷载最小,凹屋面的风荷载最大,因此平屋面作为类似的收费站结构更为经济。

(2)、作用在结构表面的最大风吸力发生在结构的迎风端,考虑到风向的变化,进行屋面设计及施工时,需要加强结构边缘尤其角部的设计,这可以有效的防止屋面的风致破坏。

(3)、可以通过图5所示的方法减小结构端部的风荷载。其中采用通气孔的方式可以使得结构上下表面的空气贯通,这样可以有效的减小由于上下表面风压相互叠加造成的风压增大,从而非常有效的减小作用在屋面上的风荷载;分离板主要是通过人为的制造凹面结构下表面的流体分离位置,从而使得下表面在迎风端产生负压(向下的拉力),该压力与上表面产生的负压(向上的拉力)相互抵消,从而有效的利用压力之间的相互抵消作用降低作用在结构表面的风荷载。

(4)、由于结构底部的阻碍物会对结构表面尤其是下表面的风压产生明显的影响(见图6)。结构上表面迎风端为负压,在图6(a),无阻塞的情况下,下表面的对应位置为较弱负压两者相互抵消,使得结构表面承受的净风吸力小于上表面风吸力;图6(b),部分阻塞的情况下,结构上表面为负压,由于阻塞物的影响,下表面为非常弱的负压,两者抵消效应不明显,结构表面承受的净风吸力与上表面风吸力相当;图6(c),完全阻塞的情况下,结构下表面的风压为正压(上向推力),与上表面风吸力叠加,结构表面承受的净吸力大于上表面的风吸力。因此屋面底部的堵塞越大,结构表面承受的风吸力越大,在结构设计时应尽量减少底部的阻碍,保证屋顶与底部设施顶端有一定的距离,同时在强风作用下,保证车辆顺利通行避免底部堵塞。

4 结论

本文通过刚性模型测压试验得到的体型系数,对比了平屋面、凹屋面、凸屋面高速路收费站结构的的风荷载分布规律,分析了产生这种较大风荷载的原因和流动机理,给出了提高该类结构抗风能力的主要方面并提出了两种减小迎风向端部风荷载的气动措施,为高速路收费站结构的气动选型、抗风设计提供了建议。

参考文献

[1]. 马文勇, 刘庆宽, 尉耀元. 具有凹面外形的大跨度屋盖结构风荷载分布及风洞试验研究[J].振动与冲击. 2012. 31(22): p. 34~38.

[2]. 马文勇, 刘庆宽, 肖彬, 邵新霞. 三心圆柱面网壳结构风荷载分布规律[J].工程力学. 2011. 28(SUP2): p. 166~170.

[3]. 张相庭. 结构风工程:理论规范实践[M]. 2006. 北京: 中国建筑工业出版社.

[4]. 中华人民共和国国家标准, 建筑结构荷载规范[S], 2012, 中华人民共和国住房与城乡建设部: 北京.

[5]. J.D. Holmes. Wind Loading of structure[M]. Second Edition ed. 2007. New York: Spon Press.