甘肃内陆河流域水土保持综合治理效益分析

宋玲玲, 田 青, 李宗杰, 张 富

(甘肃农业大学 林学院, 兰州 730070)

甘肃内陆河流域水土保持综合治理效益分析

宋玲玲, 田 青, 李宗杰, 张 富

(甘肃农业大学 林学院, 兰州 730070)

运用水土保持综合治理效益计算方法(GB/T15774—2008)确定了甘肃内陆河流域水土保持综合治理效益,系统分析了研究区各项措施的调水保土效益、经济效益和社会效益。结果表明:内陆河流域各措施累计调水30.40亿m3,各措施累计保土2.69亿t,调水保土主要来自于坡面措施减蚀效益;内陆河流域梯田、水保林、经济林、人工种草经济效益分别为1.25亿元,195.16亿元,4.35亿元,14.57亿元,合计215.32亿元。通过水土保持措施的布设,治理程度的提高,甘肃省内陆河流域受旱灾程度有了一定的控制,全省年均受灾面积、作物减产面积均呈逐渐减小趋势,并且改善了农村产业结构。

水土保持; 综合治理; 效益分析; 内陆河流域; 甘肃省

水土流失是目前人类生存和可持续发展所面临的重大环境问题。我国是世界上水土流失最为严重的国家之一,全国水土流失面积达356万km2,平均每年土壤流失量约50亿t,占世界陆地入海泥沙总量的1/3~1/2[1-2]。由于严重的水土流失,使有限的土地资源遭受严重的破坏,土壤肥力降低;同时,水土流失使得大量的泥沙下泄,淤积下游河道,加剧了洪涝灾害;泥沙颗粒吸附有机和无机污染物,造成下游水体的污染和其他一些生态环境问题。水土流失成为制约人类社会健康发展、经济持续增长、生态环境可持续发展的主要因子之一[3-5]。由于特殊的自然地理条件,及长期以来对水土资源的不合理开发利用,当前我国水土流失仍然严重,面积大,分布广,防治任务艰巨。建国以来,党和国家,高度重视水土保持工作,长期以来水土流失区各级人民政府、广大群众开展了大规模的水土保持综合治理工作,有效的改善了旱作农业生产条件和区域生态环境,坡耕地水土流失得到了有效治理,水土流失加剧的势头得到了有效控制,群众生活水平有了明显的提高,水土保持综合治理工作发挥了巨大社会、经济和生态效益[6-11]。但是,对水土保持效益的研究,多年来一直缺乏连续的、科学的、系统的监测和调研数据,以往的效益评价只是经验式、以点带面的评价,难以客观、准确、全面地反映水土保持综合治理效益全貌。

本研究基于甘肃省第一次全国水利普查水土保持措施成果资料和汇集省内建国以来水土保持科研成果,根据《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774—2008)规定[12],计算分析甘肃省内陆河流域水土保持综合治理效益,揭示其蓄水保土和社会经济效益,为实现水土流失区社会经济的可持续发展提供依据。

1 试验材料与方法

1.1研究区概况

研究区河西走廊属于祁连山地槽边缘凹拗陷带,东起乌鞘岭,西与新疆交界,南以祁连山与青海省相接,北有北山山系与内蒙古毗邻,位于37°17′—42°48′N、93°23′—104°12′E,流域面积20.96万km2,约占甘肃省总面积的60%。走廊地势平坦,海拔1 500 m左右,气候干燥、冷热变化剧烈。自东而西年降水量渐少,干燥度渐大。降水年变化大,夏季降水占全年总量50%~60%。日照时数大,多数地区为3 000 h,西部的敦煌高达3 336 h。年均温5.8~9.3℃,昼夜温差平均15℃左右。气候属大陆性干旱气候,降水少,年降水量只有200 mm左右。本研究区西部分布棕色荒漠土,中部为灰棕荒漠土,本区东部则为灰漠土、淡棕钙土和灰钙土,淡棕钙土分布在接近荒漠南缘的草原化荒漠地带,其总的特点是少氮、富钾、极缺磷,结构疏松,土壤中有机质含量低,抗蚀性能差,易形成水土流失。盐渍土类广泛分布于低洼地区,自东向西,面积逐渐扩大。草甸土分布面积则自东向西缩小。内陆河流域多年平均输沙量为1 275万t,占全省输沙总量的2.33%。其中:石羊河平均输沙量为156万t,黑河为333万t,疏勒河为786万t,由于内陆河流域多数河流比降大,水流速度快,挟沙能力强,所以携带的推移质泥沙较多,实际上侵蚀量比水文输沙量大。

1.2研究方法

以甘肃省内陆河流域为研究对象,以甘肃省1980—2012年水土保持年报数据为基础,以1980年以来甘肃省水土保持措施与效益研究等科研成果为参照,以甘肃省第一次全国水利普查资料为控制点,根据《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774—2008)来分别计算研究区水土保持调水保土效益、经济效益和社会效益,以2010年为价格年,总结分析水土保持综合治理措施在研究区产生的调水保土、经济和社会效益,为今后甘肃省,乃至全国相似水土流失区的综合治理措施效益计算、体系的优化与调整、生态环境的恢复、社会经济的发展等方面提供科学依据。本文所有数据来源于1979—2011年全省到县市区的水土保持措施年报统计资料以及农村经济年鉴统计资料和甘肃省第一次全国水利普查资料以及省内各个区域观测调查数据[13-15]。

1.3评价指标体系

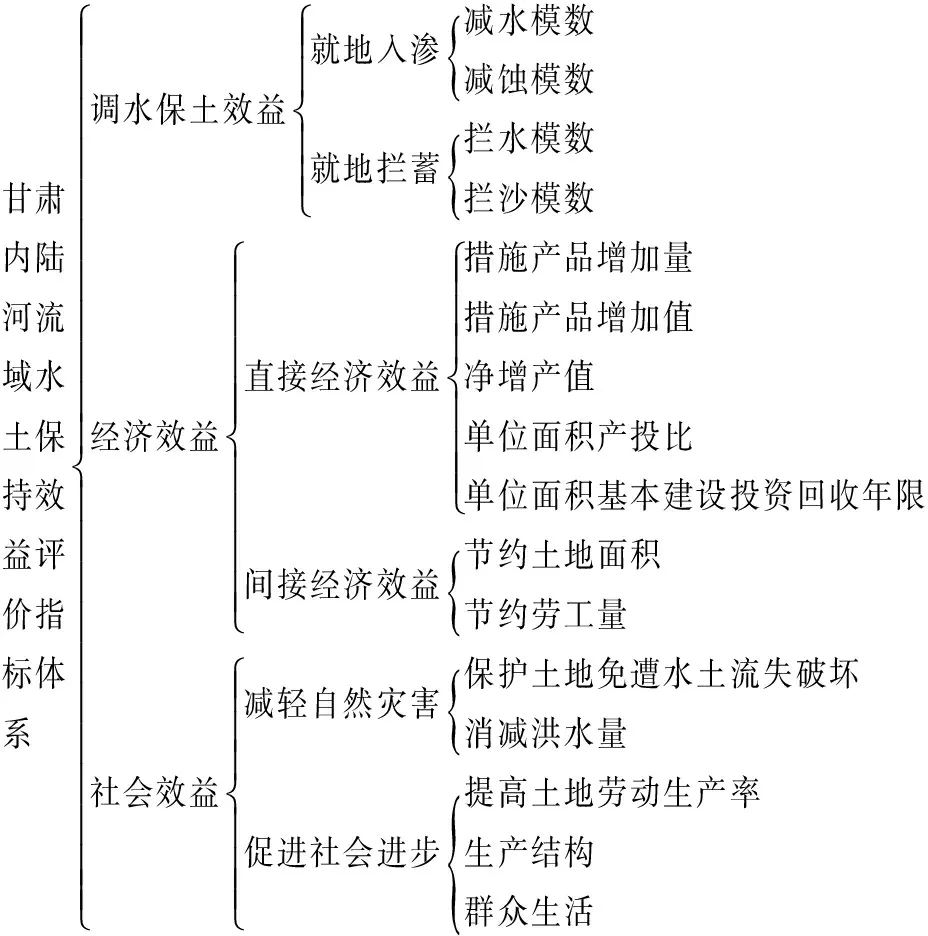

指标是反映实际存在的自然和社会经济现象的数量概念和具体数值,指标名称和指标数值体现了自然和社会经济现象质和量两方面的统一。不同的要求、目的、分类体系所要求的评价指标是不同的。本研究以国标(GB/T15774—2008)为依据,以甘肃省内陆河流域各项效益指标为基础,确定了3个一级指标、6个二级指标,16个三级指标作为甘肃省内陆河流域水土保持综合治理效益评价指标体系[16],具体见图1。

图1 甘肃内陆河流域水土保持效益评价指标体系

2 结果与分析

2.1水土保持综合治理成效分析

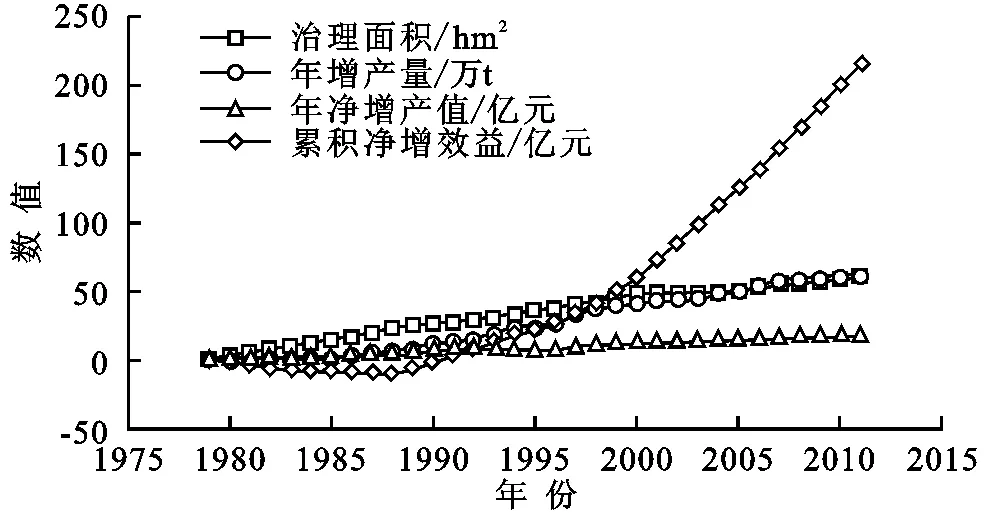

经过30多年的综合治理,内陆河流域各项水土保持措施数量有了显著地提升(表1)。截至2011年,研究区治理程度达到4.25%;梯田、人工造林、人工种草以及封禁措施数量分别达到了1.60万hm2,51.96万hm2,4.87万hm2,48.87万hm2,较20世纪80年代年分别增长了0.46万hm2,49.23万hm2,4.75万hm2,48.04万hm2,年均增长0.01万hm2,1.59万hm2,0.15万hm2,1.55万hm2。这意味着人民群众已经充分认识到水土保持措施改善生态环境所产生的巨大作用,同时人造林可以防风固沙、改善生态环境质量,产生良好的环境效益。涝池的数量比21世纪前10 a有所减少,这主要因为有些涝池由于修建时间比较长已经毁坏所致;塘坝的数量基本保持稳定;谷坊、沟头防护措施比20世纪90年代分别增长了50,103座,年均增长2.38,4.90。这些成效的取得主要是由于近年来国家西部大开发战略的实施以及随之而来的退耕还林还草工程建设,特别是甘肃省河西地区的防风固沙工程的实施,虽然目前甘肃内陆河流域生态环境有所改善[17],但生态安全还面临严重的挑战,所以还需要加大水土保持综合治理力度,以便确保研究区生态安全。

表1 内陆河流域水土保持措施保存数量

2.2调水保土效益分析

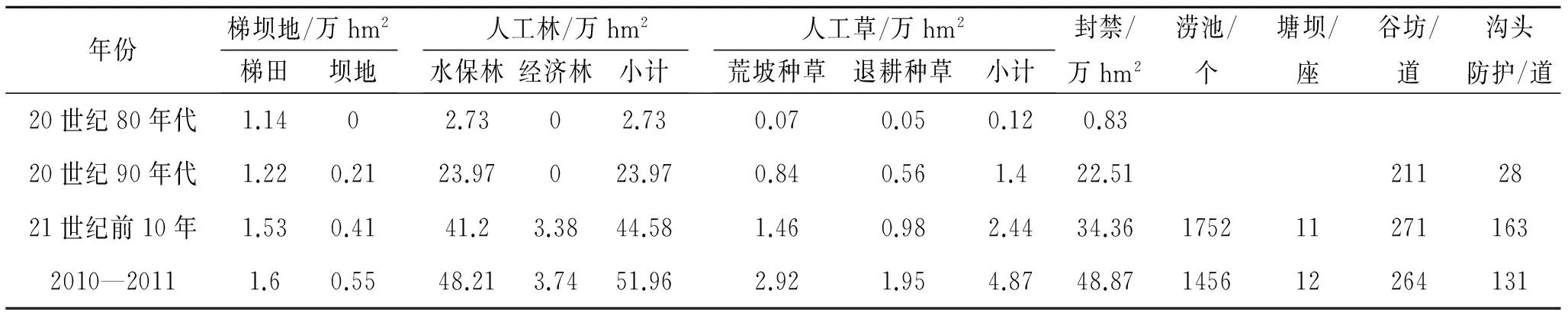

水土保持的实施使得地区经济发展,也可使农村的面貌发生了巨大的改变,主要是以小流域为单元的综合治理,修梯田、种草种树、封山育林、退耕还林、建坝系等措施构成的水土流失治理。水土保持的生态效益是指实施水土保持措施带来的生态、环境方面的效益,它包括水土保持措施提高地面植被覆盖率、防风固沙效益、排洪减沙效益和保水保土效益,这些效益都表现在改善生态环境方面,亦可称为环境效益[18-19]。生态效益是经济效益的物质承担者,是经济持续增长的环境资源基础。在水土保持中进行大面积植树种草,不断营造水保林,修筑蓄水保土工程,使得土壤结构得到了改善,增加了土壤的渗透力,提高了土壤的蓄水能力,这样土壤就能够吸收大量降雨[20]。据图1,调水保土效益主要包括就地入渗和就地拦蓄,而调水效益主要包括增加土壤入渗和拦蓄地表径流,水保措施对土壤的保护包括对面蚀的控制和减轻以及对沟蚀的控制和对沟道泥沙的拦蓄。由图2可知,内陆河流域各措施累计调水30.40亿m3,其中坡面措施减水30.34亿m3,占总调水量的99.80%,小型蓄水工程拦水0.06亿m3,占总调水的0.20%。调水效益基本来自就坡面措施减水效益。其中封禁措施的调水效益最显著,累积调水24.88亿m3,占总调水量的82%;其次为水土保持林,累积调水3.36亿m3,占总调水量的11%。其他水土保持措施调水效益的大小顺序为:梯田(0.98亿m3)>荒坡种草(0.57亿m3)>坝地(0.22亿m3)>经济林(0.2亿m3)>退耕种草(0.12亿m3)>涝池(0.06亿m3),各个措施间调水效益的差别表明,要实现研究区调水效益的最大化必须确保研究区大面积的封禁以及大量的营造水土保持林,当然也必须加强其他水土保持措施的协同作用。其中塘坝、谷坊、沟头防护和淤地坝等措施在研究区没有调水效益,这主要是这些水土保持措施的自身属性所致,所以调水效益为零。

根据图2得,研究区各项措施累计保土2.69亿t,其中坡面措施减蚀2.61亿t,占总保土量的96.77%,小型蓄水工程拦沙0.09亿t,占总保土量的3.23%。保土主要来坡面措施减蚀效益。水土保持林保土效益最为显著,累计保土1.15亿t,其次为封禁措施,累计保土0.77亿t,其中研究区各项措施的保土效益顺序为:水土保持林(42.74%)>封禁(28.56%)>梯田(13.00%)>荒坡种草(3.60%)>退耕种草(3.40%)>坝地(2.92%)>经济林(2.26%)>沟头防护(1.99%)>塘坝(0.79%)>谷坊(0.38%),这一顺序表明,研究区主要发挥保土效益的措施是水土保持林其次为封禁措施。通过以上计算结果以及研究区属于典型干旱荒漠区的特殊地理条件所致,在本区长期坚持封山育林措施以及大量的营造水土保持林和防风固沙林是很有必要的也是必须实施的。

图2 内陆河流域水保措施累积调水保土效益分析

2.3经济效益分析

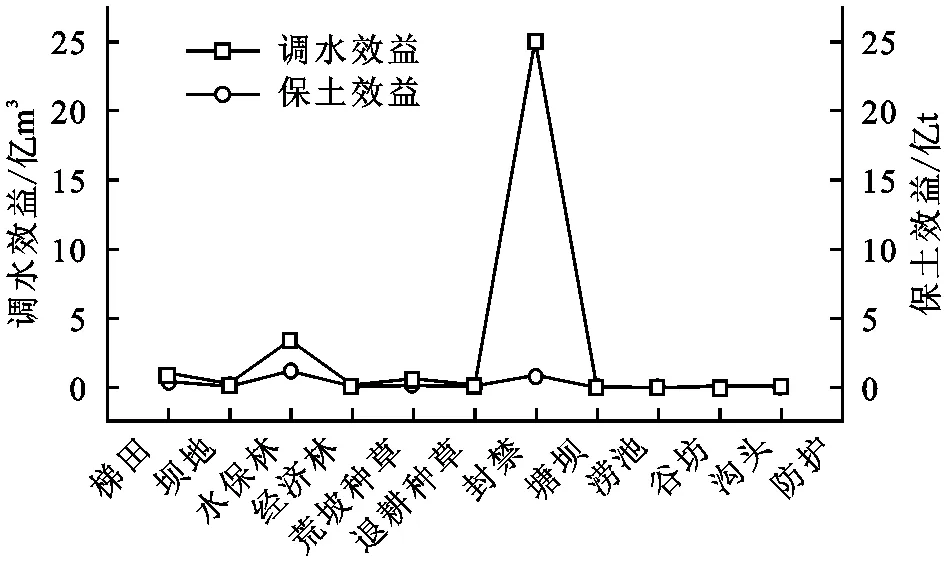

水土保持的经济效益是指实施水土保持措施的增产、增收效益。具体来说,就是保持水土,减少水、肥、土的流失,从而增加的农、林、牧等业的各项收益[21-22]。经济效益是衡量水土保持发展水平与程度的一个标志和尺度。由水土保持措施直接获得的经济效益称为直接经济效益,一般是指可以用货币来表示的直接收益或收入,容易被人们看见,由水土保持措施间接获得的经济效益称为间接经济效益,它是在直接经济效益的基础上加工转化而来的,往往不能或难以用货币表示,如改善生态环境和保水保肥等。这些效益虽不易被人看见,但对社会、对全局来看是明显的。由图3看出,截至2011年,甘肃内陆河流域累积完成梯田建设1.60万hm2,梯田累计粮食增加1.1万t,净增产值1.9亿元,累计净效益为1.2亿元,单位面积梯田的产投比为0.21,基本建设投资回收年限为6 a。建设水土保持林49.67万hm2,包括建设水保乔木林6.86万hm2,累计增产材积440.6万m3,净增产值24.4亿元,累计净效益为17.2亿元;单位面积产投比为0.26,基本建设投资回收年限为11 a。灌木林累计建设42.81万hm2,累计增产薪柴5 367.6万t,净增产值223.0亿元,累计净效益为178.0亿元;单位面积产投比为0.30,基本建设投资回收年限为6 a。

该区果园累计建设0.01万hm2,累计增产水果1.7万t,净增产值0.1亿元,累计净效益为0.1亿元;单位面积产投比为1.30,基本建设投资回收年限为5 a。累计建设其他经济林3.74万hm2,累计增产水果250.3万t,净增产值9.4亿元,累计净效益为4.3亿元;单位面积产投比为0.36,基本建设投资回收年限为7 a。种草面积达到4.98万hm2,累计增产干草193.9万t,净增产值为17.6亿元,累计净效益为14.6亿元;单位面积产投比为0.32,基本建设投资回收年限为4 a。以上这些计算结果就表明,通过近年来水土保持措施的布设以及大面积的水土流失治理,为国家经济建设带来巨大的经济效益,研究区各项水土保持措施中,除梯田以外其他措施的间接经济效益并不显著,所以本文只探讨了梯田给研究区带来的间接经济效益,由表2可以看出,从20世纪80年代到2011年累计节约土地1.1万hm2,节约劳工87.3万工日。

图3 内陆河流域直接经济效益分析表2 内陆河流域梯田节约土地面积、劳工统计

年限节约土地面积/(hm2·hm-2)节约劳工数/(工日·hm-2)生效面积/万hm2节约土地总面积/万hm2节约劳工总数/万工日20世纪80年代0.18140.40.075.420世纪90年代0.18141.00.1813.621世纪前10年0.18144.00.7155.52010—2011年0.18140.90.1612.8合计--6.21.187.3

2.4社会效益分析

水土保持的社会效益具体主要包括减轻自然灾害及对下游危害、提高土地利用率、提高劳动生产率、改善农村产业结构,提高生活水平等方面,是水土保持措施实施过程中对人类社会有利的各种收益与宏观社会效应,它是经济效益的一种特殊形式[23]。随着治理程度的提高,自然灾害有了一定的控制,受灾程度有了一定的减轻。但要使自然灾害得到完全的控制,还需要在该区加大防风固沙措施的建设,因为研究区最为主要的侵蚀是风力侵蚀。而以经济效益为基础,利用梯田、人工种草的经济效益指标可推算出研究区单位面积梯田较坡耕地提高土地生产率为1 352 kg/hm2。该区1 hm2坡耕地生产6 232.7 kg粮食,需要投入81个劳工(工日),但1 hm2梯田生产7 584 kg多粮食需要投入81个劳工(工日),所以梯田较坡耕地提高劳动生产率为16.7 kg/工日。

甘肃省内陆河流域治理初期(1998年)农、林、牧、渔产值比例为37.63,0.65,61.72,0.00,牧业所占比例最大,农业次之,说明在该时期主要以牧业、农业生产为主。到治理末期(2011年),各业产值比例分别24.34,0.61,75.03,0.02,牧业所占比例最大,相对于1979年比例有所提高,农业次之则有所降低。各业产值与1998年相比,产业结构变化百分比依次为-13.29%,-0.04%,13.31%,0.02%,只有牧业和渔业为正增长,负增长以农业最大。产业结构的调整与孙力炜等人的研究结论相符[24],耕地、林地和建设用地的面积变化率大。近年来研究区通过大量的水土流失治理和防风固沙工程的布设,自然灾害的发生率明显降低,生态环境有了很大的改善,人民生活水平也有了很大的提高,社会效益显著,研究区人民生活水平逐步提高,但农户的生活用能结构单一且不环保[25],在这方面需要政府大力推广节能环保设施,引导提高新型能源利用率减少秸秆、薪柴等传统能源的消耗。

表3 内陆河流域各业经济产值结构

3 结 论

(1) 内陆河流域各措施累计调水30.40亿m3,其中坡面措施减水30.34亿m3,占总调水量的99.80%,小型蓄水工程拦水0.06亿m3,占总调水的0.20%。调水效益基本来自就坡面措施减水效益,各措施累计保土2.69亿t,其中坡面措施减蚀2.61亿t,占总保土量的96.77%,小型蓄水工程拦沙0.09亿t,占总保土量的3.23%。保土主要来坡面措施减蚀效益。

(2) 内陆河流域梯田、水保林、经济林、人工种草经济效益分别为1.25,195.16,4.35,14.57亿元,合计215.32亿元。同时,通过实施坡改梯工程,甘肃省内陆河流域累计节约土地面积1.1万hm2,节约劳工87.4工日。

(3) 甘肃省内陆河流域治理初期(1998)年农、林、牧、渔产值比例为37.63,0.65,61.72,0.00,牧业所占比例最大,农业次之,说明在该时期主要以牧业、农业生产为主。到治理末期(2011年),各业产值比例分别24.34,0.61,75.03,0.02,牧业所占比例最大,相对于1979年比例有所提高,农业次之则有所降低。

[1]彭珂珊.关注中国水土流失[J].国土资源,2004(2):22-25.

[2]张永明,翟禄新,宋孝玉等.疏勒河流域生态环境现状评价研究[J].冰川冻土,2008,30(6):1055-1060.

[3]Geist H J, Lambin E F. Dynamic causal patterns of desertification[J]. Bioscience, 2004,54(9):817-829.

[4]Liu Y, Gao J, Yang Y. A holistic approach towards assessment of severity of land degradation along the Great Wall in Northern Shaanxi Province, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2003,82(2):187-202.

[5]Shalaby A, Tateishi R. Remote sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land-use changes in the Northwestern coastal zone of Egypt[J]. Applied Geography, 2007,27(1):28-41.

[6]李宗杰,田青,宋玲玲,等.基于水土保持的甘肃省生态安全评价[J].生态学杂志,2015,34(5):1420-1426.

[7]张志强,徐中民,王建,等.黑河流域生态系统服务的价值[J].冰川冻土,2001,23(4):360-366.

[8]Costanza R. The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital[J]. Pacific Science, 1999, 387(1996):253-260.

[9]李宗杰,杨彩红,马瑞,等.会宁县退耕还林还草工程实施后植被状况调查[J].水土保持通报,2014,34(1):214-219.

[10]李宗杰,田青,宋玲玲.甘肃省河东地区生态安全与可持续发展研究[J].人民黄河,2015,37(5):84-88.

[11]王礼先,朱金兆.水土保持学[M].2版.北京:中国林业出版社,2008.

[12]田卫堂,胡维银.我国水土流失现状和防治对策分析[J].水土保持研究,2008,15(4):204-209.

[13]陈维杰,李重新,李战,等.浑椿河流域综合治理效益分析[J].生态学杂志,2003,22(2):82-85.

[14]巩琼,王瑄,李占斌.石头梁小流域综合治理效益分析[J].水土保持研究,2007,14(2):161-163.

[15]张瑞君,邸利,黄海霞,等.定西市安家沟小流域生态经济系统健康定量评价[J].甘肃农业大学学报,2009,44(1):132-137.

[16]李文辉.北方封杀区水土保持效益综合评价[D].兰州:兰州大学,2011.

[17]田青,李宗杰,宋玲玲,等.甘肃河西地区1986-2011年水土保持生态安全格局[J].中国沙漠,2014(6):1692-1698.

[18]侯定丕,陈华友.陈伟.数量经济分析[M].北京:科学出版社,2004.

[19]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国区域城市化态环境耦合的关联分析.地理学报.2005,60(2):241-242.

[20]Glaeser E L. Learning in Cities[J]. Journal of Urban Economics, 1999,46(2):254-277.

[21]福伯杰,邱扬,王军,等.黄土丘陵小流域土地利用变化对水土流失的影响[J].地理学报,2002,57(6):717-722.

[22]姜文来.森林涵养水源的价值核算研究[J].水土保持学报,2003,17(2):34-36.

[23]李卫宁.基于地形梯度的土壤侵蚀强度分布特征研究:以钦江流域为例[J].水土保持研究,2014,21(2):22-26.

[24]孙力炜,张勃,张建香等.内陆河流域土地利用/覆盖变化的生态改善评价[J].干旱区资源与环境,2013,27(3):80-85.

[25]李刚,郦凯.甘肃河西地区农村家庭生活用能消费调查分析[J].农业工程技术:农业信息化,2015(3):17-20.

Analysis on Benefit of Soil and Water Conservation of Inland River Basin in Gansu Province

SONG Lingling, TIAN Qing, LI Zongjie, ZHANG Fu

(CollegeofForestry,GansuAgriculturalUniversity,Lanzhou730070,China)

We determined the benefit of soil and water conservation of inland river basin in Gansu Province by using calculation method of soil and water conservation benefit (GB/T15774—2008), and systematically analyzed the benefits of soil and water conservation measures in the study area, economic benefits and social benefits. The results show that the cumulative water diversion of various measures is 3.04 billion m3, the cumulative soil conservation of various measures is 269 million ton, benefits of soil and water conservation mainly result from reduction of soil erosion of slope measures; the economic benefits of terraces, soil and water conservation forest, economical forest and artificial grass planting are 125 million yuan, 19.516 billion yuan, 435 million yuan, 1.457 billion yuan, respectively, the economic benefits totaled 21.532 billion yuan. Through the setting of soil and water conservation measures, the treatment degree was improved. The drought of inland river basin had been controlled.The annual mean disaster area and the area of agricultural production decrease present gradually decreasing trend, and the rural industrial structure has been improved.

soil and water conservation; comprehensive management; benefit analysis; inland river basin; Gansu Province

2015-08-10

2015-09-11

国家自然科学基金“摩天岭北坡植物功能性状对环境因子的动态响应”(31260122)

宋玲玲(1990—),女,甘肃靖远人,硕士研究生,研究方向为恢复生态学与水土保持。E-mail:slllzj1314@163.com

张富(1961—)男,甘肃定西人,研究员,主要从事小流域水土保持防治措施对位配置研究。E-mail:zhangfu@gsau.edu.cn

S157

A

1005-3409(2016)04-0033-05

——以中共与豫东南枪会关系为中心(1925—1930)