系统、整体、协同:国家主导深化农村改革研究*

谭明方

系统、整体、协同:国家主导深化农村改革研究*

谭明方

内容提要国家当前主导全面深化农村改革是否注重了政策的“系统性、整体性、协同性”,是需要关注的问题。本研究运用社会学相关理论把握国家行为,讨论国家行为的类型与国家确立的农地制度类型之间的内在联系;运用文献法,对党的十八大以来出台的主要农村改革政策进行分析。研究发现,十八届三中全会以来国家行为的类型发生了新的转变,“公正平等”是国家新时期的动机和价值取向;但是,长期以来国家多重动机和价值取向之间“缺乏整合性”的问题仍没有解决,导致国家当前主导全面深化农村改革中出台的政策仍存在“缺乏系统性、整体性、协同性”的问题。相关的政策可能误导当前正在推进农村改革“试点”的地方和基层政府行为的动机和价值取向。

国家行为农村改革政策系统性整体性协同性

注重改革的“系统性、整体性、协同性”,是党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的明确要求。

2014年初以来,国家启动了全面深化农村改革。从国家部署农村改革的内容看,先启动的主要是农村“经济”方面的改革,陆续跟进农村“社会、政治、文化”方面的改革。需要指出的是,2015年初就“已经进入试点”的农村“经济”方面的改革,与2015年6月以后陆续部署的农村“社会、政治、文化”诸方面的改革之间是如何相互关联,保持系统性、整体性、协同性的呢?这是当前农村改革研究中值得关注的问题。

文献回顾

学界对我国建国以来农村发展和改革的研究中,“国家”始终被认为是主导性因素,也是导致农村发展中存在问题的重要原因。

在对1949年到改革开放前27年间农村从“农民的所有制”改变为“人民公社制”的原因研究中,主要有如下观点:“国家为了发展工业化急需从农业获取统治者租金”①;“人民公社制”下农村土地是一种模糊产权,而“国家是模糊产权的最大受益者”②;国家是“为了政治支持最大化”③,“为了巩固已经获得的政权”④;“实施了过度的‘国家强度’”⑤。用“统治者的政治偏好和有界理性”、“意识形态刚性”、“缺乏社会科学知识”解释国家作出这种改变的原因⑥;用国家“‘左’的不断革命论思想”解释国家的行为⑦;国家“受‘左’的思想干扰”⑧、“最高领导者个人受‘左’的思想干扰”⑨。国家“混淆了‘所有制’与‘所有权’”的区别⑩。

上述考察中可以看到一种有趣的现象,经济学家对国家行为的解释,无论是对改革前还是改革以后,通常都认为国家是出于“经济的动机”;政治学家则通常都认为国家是出于“政治(权力)的考量”;也有一些学者认为国家是受其“思想、意志”的支配。也有学者认为国家既有“经济的”动因,同时也有“政治”、“思想意识”的动因。

已有研究中,学者们从国家的“动机”、“思想、意志”、“认知”等主体性因素解释国家主导农村发展和改革的行为,有极大的启发性;特别是认为国家主导农村发展和农地改革时既有“经济的”考量,同时也有“政治”、“思想意识”的考量的观点,值得关注。

已有研究中也存在明显不足,体现在不同学科的学者对国家的“动机”或“思想、意志”等主体性因素作各自的解释,尚缺乏一种能够对国家主导农村发展和改革中的“动机”、“思想、意志”等主体性因素及其变动状况作科学、规范把握的范畴。以至于对60多年以来国家主导农村发展和改革的“动机”和“思想、意志”究竟存在什么问题,对农村发展和农地制度变迁造成了怎样的问题等,仍难以作出合乎逻辑的解释;也难以对当前国家主导的全面深化农村改革进行科学把握和评价,特别是对其中存在的问题及时提出改进的政策建议。

理论分析与解释框架

国家的“四种主观意向”之间是怎样的关系呢?这可以用安东尼·吉登斯结构化理论中关于“结构性原则之间的建构与反建构”关系的思想来把握。

吉登斯认为“结构”是在互动主体在利用“经济资源”、“权威资源”,利用“法律规则”、“文化规则”过程中构成的动态关系。其中的“支配者”所秉持的“结构性原则”对主体间关系的性质和内容起着建构性作用。可作为“结构性原则”的有市场原则、权力原则、公平原则、正义原则。

韦伯的“主观意向”范畴与吉登斯的“结构性原则”范畴之间是可以相互贯通的。韦伯是从行动主体的角度讨论关系的类型——统治者的主观意向类型是决定性因素;吉登斯是从结构角度讨论关系的类型——以统治者的主观意向为核心的结构性原则是决定因素。目的合乎理性的意向与利用到经济资源的原则是贯通的,情感的意向与利用到权威性资源的原则是贯通的,传统/规则的意向与利用规范性规则的原则是贯通的,价值合乎理性的意向与利用解释性规则的原则是贯通的。因此,当考察一定的社会关系时,既可以从主观视角根据支配者或统治者的“主观意向”类型做出解释,也可以从客观视角根据起建构作用的“结构性原则”的类型做出解释。

那么,韦伯的四种主观意向之间是怎样的关系呢?韦伯虽然提到了社会行为主体内心都有“四种主观意向”,在一定时空中通常都是以某一种“主观意向”为取向发生行为,其他三种主观意向“混合于”其中,但他没有进一步说明主体内心其他三种“主观意向”会对起主导作用的“主观意向”产生怎样的作用。根据吉登斯四种结构性原则之间关系的思想,可以认为韦伯的四种主观意向之间也存在“建构与反建构”的关系,不过这种过程是在行动主体内心通过“反思”展开的。

即当一定关系中的支配者过度强调某一种主观意向导致其他三种主观意向受到挤压时,社会现实中相关臣属者的越轨和抗争行为会迫使支配者对自己过度强调某一种主观意向的状况作出反思。结果可能出现两类情况,一是支配者改变自己所强调的主观意向,以新的主观意向为取向;二是支配者降低起主导作用的主观意向对另外三种主观意向的挤压,并且接受来自三种主观意向的反建构。前一种情况,支配者虽然改变了起主导作用的主观意向,但其对其他三种主观意向的挤压会依然存在;后一种情况,则是支配者起主导作用的主观意向与其内心另外三种主观意向之间逐步形成“整合”。

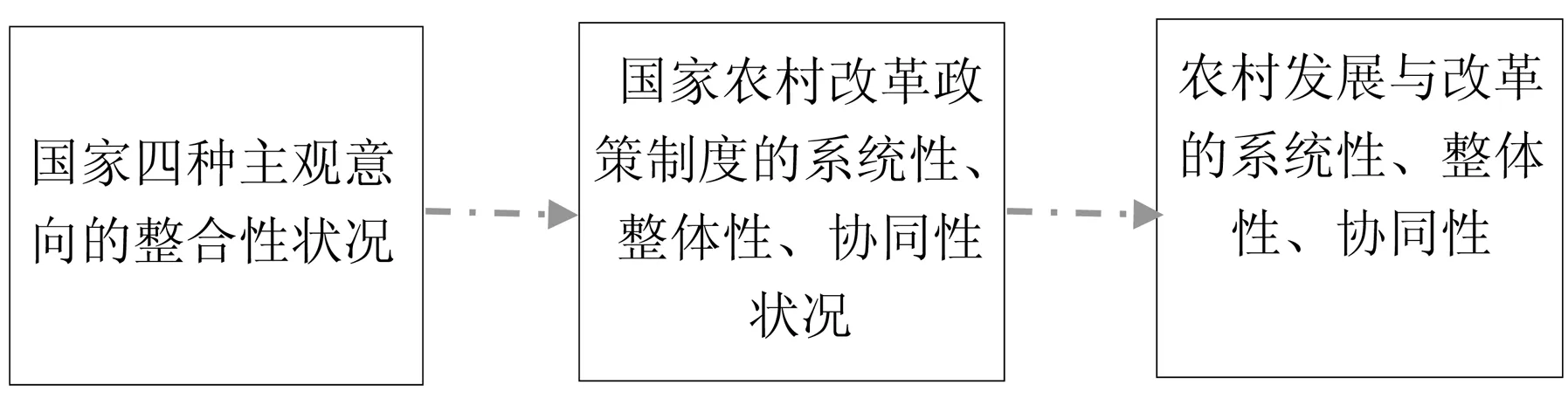

基于上述理论分析,可以提出本文如下的研究和解释框架。

国家主导农村发展与改革中,国家四种主观意向之间的“整合性”状况,决定着国家农村改革政策和制度的“系统性、整体性、协同性”状况,从而决定了农村经济、政治、社会、文化各方面发展的“系统性、整体性、协同性”状况。

国家新领导集体主观意向的转变

国家新领导集体转变为“规则的”主观意向类型,是对30多年来我国社会生活中“公正平等”严重缺失的严峻事实作出反思的必然结果。上世纪80年代初到2000年代初,国家以“经济增长”作为发展的价值取向,“权力”不受约束地渗透到经济各领域中,在滋生严重腐败、破坏经济可持续增长的基础的同时,导致了高于世界平均水平的社会不平等;2003-2012年,国家以“道德正义”作为发展的价值取向,意义重大,但却忽视相应的“规则建设”,“权力”同样也不受约束地渗透到社会建设各方面,在滋生了高层、中层、基层政府中大量腐败的同时,社会“公正平等”遭到进一步的破坏。因此,“经济增长乏力、生态环境恶化、权力腐败蔓延、公正平等缺失,道德正义滑坡”共同导致的“社会不稳定”问题,成为国家新领导集体必须突破的困局。

国家的主观意向转变为“规则的”类型,从精神文化角度看,意味着“公正平等”成为国家主导全面深化改革促进经济社会发展的基本价值取向。党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”,就是全面深化改革要的价值取向。十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》更是明确指出“平等是社会主义法律的本质属性”。

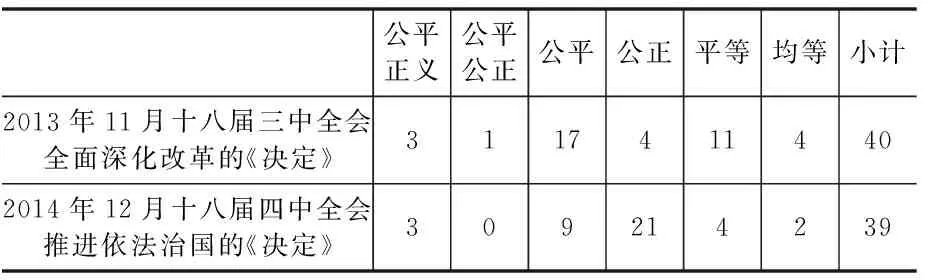

从表1中可以看出,在两个重要《决定》中体现“公正平等”的词语出现的频次非常高。

表1 十八届三中、四中全会《决定》中“公正平等”等词语出现频次

数据来源:根据中共十八届三中全会《决定》、四中全会《决定》文献内容整理。

国家新主观意向下四种主观意向“整合性”的涵义及可能存在的问题

国家规则的主观意向下四种主观意向的“整合性”,指国家以“公正平等”价值取向建构经济、政治、文化诸方面关系时,与这些方面各自内在的价值取向之间通过建构与反建构探寻对方底线,形成相互适应性的状况。其中特别是“公正平等”价值取向与市场经济中“自由竞争-收益最大化”的价值取向之间、与政治中“支配-服从”的价值取向之间形成相互适应性,尤为关键。

国家规则的主观意向下四种主观意向之间的“整合性”可以区分为“保持整合性”和“缺乏整合性”两种基本类型。

“保持整合性”,指国家在为经济(生态)、政治、社会、文化各领域确立规则时,以“公正平等”作为全社会的精神文化理念,主张这样的“规则”制约下的市场经济充分自由竞争-收益最大化、主张这样的“规则”制约下的政治生活中的支配-服从秩序,以及这样的“规则”制约下的社会生活各种公共资源的供给与配置。使市场经济中自由竞争-收益最大化在公正平等的经济活动规则之下合理展开;使政治中支配-服从在公正平等的政治活动规则下有序展开;使社会性公共资源在公正平等的公共交往规则之下得以均等供给与配置;使道德正义在公正平等的精神文化规则之下自由追求。

“缺乏整合性”,又可分为“过”与“不及”两种类型。“过”的类型,指国家为经济(生态)、政治、社会、文化各领域确立规则时,“公正平等”的价值取向对市场经济中“自由竞争-收益最大化”、政治活动中“支配-服从”、精神文化生活中“道德正义”等价值取向存在过度挤压的状况;使得经济中市场主体失去经济活动的动力、政治中各种利益主体失去有序表达利益诉求耐力等。西方一些高福利国家遭遇“高福利陷阱”,经济失去活力、民众动辄胁迫政府,皆与这些国家过度强调社会平等的福利政策和制度有关。“不及”的类型,则指国家为经济(生态)、政治、社会、文化各领域确立规则时,提出了要以“公正平等”作为价值取向,但这种价值取向尚未贯穿到国家为经济(生态)、政治、社会、精神文化各领域确定的规则中去。国家“公正平等”价值取向与国家“经济增长”、“支配-服从”价值取向之间尚存在“争夺位次”的状况。

国家主导深化农村改革中四种主观意向的“整合性问题”

从2014年初国家启动全面深化农村改革以来出台的政策看,国家的四种主观意向之间仍存在“缺乏整合性”的问题,其类型可归结为“不及”,即国家的主观意向虽然发生了新转变,在整体上强调“公正平等”的价值取向,但在具体到农村的改革时,“公正平等”的价值取向却未得到必要的强调。

表2 2014年以来国家农村改革政策文件中“公正平等”等词语出现频次

数据来源:根据2014年以来中央农村改革政策文献内容整理。

2014年中央“一号文件”《关于全面深化农村改革 加快推进农业现代化的若干意见》是启动全面深化农村改革的纲领性文件。从文件的“主题”看,全面农村深化改革似乎就是以“推进农业现代化”为取向的;而体现十八届三中、四中全会价值取向的“促进农村社会公平正义、增进广大农民福祉”的应有之意,没有通过政策的“主题”得到明确凸显。特别是国家接下来发布的农村改革文件,主题也都凸显的是“农业现代化”。2014年11月20日印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,12月31日作出的《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,2015年中央“一号文件”也是《关于加大改革创新力度 加快农业现代化建设的若干意见》,2016年中央“一号文件”是《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》,但其中的“发展新理念”并不是“公正平等”。应该特别值得指出的是,2016年中央“一号文件”中提到“把坚持农民主体地位、增进农民福祉作为农村一切工作的出发点和落脚点”,但与十八届三中全会提出的全面深化改革要“以促进社会公平正义、增进人民福祉作为出发点和落脚点”相比,“公平正义”显然是被淡化了。国家主要农村改革文件的主题不断凸显“农业现代化”,极易造成地方和基层官员对国家主导农村改革的“价值取向”作出误判。

“公正平等”虽然仍是国家主导农村改革中关注的重要内容,但存在的问题是,由于国家并没有明确将“公正平等”作为全面深化农村改革中必须要坚持的最高价值取向,导致“公正平等”的价值取向难以与国家“农村经济增长”、“农村政权稳定”的价值取向之间形成内在的“整合”;体现在国家近年来出台的农村改革政策中,就是相关政策之间明显存在缺乏系统性、整体性、协同性的问题。

国家当前主导的农村改革政策中“缺乏系统性、整体性、协同性”的问题

从2014年初国家启动全面深化农村改革以来出台的政策看,国家非常明确农村改革须包括农村“经济(生态)、社会、政治、文化”诸方面的改革。但应当指出的是,并不是农村改革政策中每次都有农村“经济(生态)、社会、政治、文化”诸方面的内容,改革政策就有了“系统性、整体性、协同性”。

1.农村改革政策的“系统性”与当前农村改革政策中存在的“缺乏系统性”问题

农村改革政策的“系统性”,指的是从促进农村社区各构成要素更好地担负各自功能的意义上制订农村改革政策。农村经济(生态)、社会、政治、文化是农村(社区)共同体的不同“构成要素”。它们在农村(社区)共同体中“担负的功能”是各不相同的。

“经济(生态)”要素担负的是获取物质生产资源及生态环境可持续的功能,评价标准是“收益互惠性、生态均衡性”;“政治”要素担负的是为社区共同体的协调稳定发展确立目标、手段、评价结果的标准的功能,评价标准是“目标、手段、结果评价标准的共识性”;“文化”要素担负的是维护社区共同体中成员关系价值模式的功能,评价标准是“社会价值观的共享性”;“社会”要素担负的是整合乡村社区共同体中各类成员社会行为的功能,评价标准是“真实权利义务的平等性”。仅仅以“经济增长”为取向的农村经济改革或仅仅以“政权稳固”为取向的农村政治改革,都不能说就是具有“系统性”的改革。“缺乏系统性”的经济增长往往会扭曲市场规则和经济结构,造成垄断和经济不平等,使农村经济增长缺乏互惠性、生态可持续性;“缺乏系统性”的政权稳固往往会扭曲民主规则和支配-服从结构,造成强制和权力难受约束,使政权统治缺乏共识性基础。

但从2014年国家启动全面深化农村改革中关于农村经济(生态)、政治、社会、文化各方面改革政策的内容看,其功能是不明确的。

“农业经济”方面的改革政策缺乏促进其担负“收益互惠性、生态均衡性”功能的内容。国家强调农村改革要坚持社会主义“市场经济”改革方向。应该说这是国家对我国长期以来“市场嵌入在权力中”问题作出积极反思、寻求改革的结果。但是,市场从权力的过度束缚中脱嵌,而又没有将市场嵌入到新的“束缚”中,市场就会按其“追逐收益最大化”的方向产生自发作用,从而导致市场在带来农业经济短时期“总量增长”的同时,对农村经济结构、生态、社会、文化造成破坏。所谓“市场经济是规范经济、是法治经济”,其中的“规范、法律”并非源自市场的自发竞争,而是源自社会(社区)共同体成员对市场“公正、平等”关系的期待,源自国家对社会普遍共享的“公正、平等”价值理念的坚守。这应该是当前深化农村改革中“处理好政府与市场的关系”的主要内容。因此,农村经济改革,是改变以往市场“嵌入在权力中”的体制机制,促进形成“市场嵌入在社会和文化中”的体制机制,使农村经济(生态)要素更好担负“收益互惠性、生态均衡性”功能。这样的农村经济改革,才可能真正持续产生“激发农村经济社会活力”、“尊重农民的实践创造”、“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,让农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”的局面。

“农村社会”方面改革政策的功能一直是比较明确的,即担负“真实权利义务平等”的功能。2014年中央“一号文件”中指出“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,让农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”;“推进城乡基本公共服务均等化”。2015年“一号文件”、2015年6月《关于深入推进农村社区建设试点工作的意见》、2016年“一号文件”,都强调要“促进城乡基本公共服务均等化”。但应该指出的是,如果“农村政治”改革中“协商民主建设”得不到落实,政治改革所担负“目标、手段、结果评价标准的共识性”的功能没有实现,那么,“农村社会”改革所担负的“真实权利义务平等”的功能也是难以实现的,农村“基本公共服务均等化”也是难以较好落实的。

2.农村改革政策的“整体性”与当前农村改革政策中存在的“缺乏整体性”问题

农村改革政策的“整体性”,指当国家以农村中某一种要素的价值取向作为主导农村中其他要素改革的结构性原则时,关于这些要素的改革政策都是围绕起主导作用的价值取向来展开相关改革的内容。也就是说,是以一种价值取向作主导,引领其他要素价值取向张力的作用,使农村经济(生态)、政治、社会、文化诸要素的改革政策之间保持整体性。

2013年国家行为转变为“规则的”主观意向类型,意味着“公正平等”是国家经过对历史和现实的反思所主张的价值取向。党的十八届三中全会提出“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”,这表明,“社会公平正义、增进人民福祉”就是全面深化改革中“主导性”的价值取向。这种主导性的价值取向,贯穿到国家主导的农村“经济(生态)、政治、文化、社会”诸方面改革中去,需要国家在确立农村诸方面改革政策时都以是否能较好体现“社会公平正义、增进人民福祉”为衡量标准。但是,2014年初国家启动全面深化农村改革以来,“起主导作用”的价值取向并不明确,“农村社会公平正义、增进农民福祉”并没有被强调为农村各方面改革中主导性的价值取向。相反,从2013年到2016年的中央“一号文件”年年以“农业现代化,农业经营方式转变”为题,使得全面深化农村改革的价值取向究竟是什么,被模糊了。

国家“公正平等”价值取向在“农业和农村经济”改革中的体现,就是农村经济要提升“收益互惠性”,农村生态环境要提升“生态均衡性”。当前出台的农地制度改革政策,农业主体补贴制度改革政策,新型农业主体鼓励政策,农村土地整理政策等,都实际蕴含着“怎样能够实现高效高产就怎样改革”的价值取向,即实际上是“经济增长”的价值取向。尽管在“农村生态”方面的改革政策要求“资源生态永续利用”,但却没有对地方和基层政府主导以及农业经济主体追求“高产高效农业”中不得破坏土地、水资源、不得滥用化肥农药以及确保农业资源休养生息作出体制机制的规定。这样的农业经济改革或在短时期内可能带来“高产高效”,但它既难以担负农村经济“收益互惠性”的功能也难以担负农村生态环境“生态均衡性”的功能。

国家“公正平等”的价值取向在“农村政治”改革中的体现,就是农村基层政治生活要提高农村各阶层的人们对于乡村共同生活的目标、手段、评价结果的标准的“共识性”。当前出台的相关改革政策在继续强调加强基层党组织建设、继续要求健全基层民主制度的同时,并没有将党的十八届三中、四中全会提出的“社区协商民主建设”中已经明确了的具体要求纳入农村社区政治改革中作为加强基层党组织建设、健全基层民主制度的主要内容。

高宜人性消费者具有友好,善良的特点。在产品设计时,品牌可以选择更加环保可降解的材料,并且不使用动物制品。同时,产品采取差别定价法。品牌应注重公共关系,努力形成积极健康的品牌形象。针对高宜人性消费者性格特点,化妆品的广告应加强与消费者情感的共鸣,例如SKⅡ的剩女广告。

国家“公正平等”的价值取向在“农村社会”改革中的体现,就是农村社会性公共资源的供给与配置要逐步与城市“均等化”。当前的农村社会改革政策主要是在不断重申“公共服务均等化”,而对广大农民怎样切实均等地利用到各种社会性公共资源的平等权利、各级政府的职权等体制机制方面的改革,尚未深入。

国家“公正平等”的价值取向在“农村文化”改革中的体现,就是促进农村逐步形成崇尚和共享公平正义的社会价值理念。当前的农村文化改革政策在继续要求“推进农村精神文明建设”的同时,更多提的是丰富农村文娱生活方面的建设,而对如何在基层官员、村集体干部、广大农民之间塑造公平正义为核心的农村精神文化方面,较少涉及。值得一提的是,2013到2015年的中央“一号文件”中都没有明确提过农村改革的出发点和落脚点,即价值取向问题。而2016年中央“一号文件”明确提了“把坚持农民主体地位、增进农民福祉作为农村一切工作的出发点和落脚点”。但与十八届三中全会就全面深化改革提的“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”相比,令人费解的是,对农村改革只提“坚持农民主体地位”而未提“促进农村社会公平正义”。

3.农村改革政策的“协同性”与当前农村改革政策中存在的“缺乏协同性”问题

农村改革政策的“协同性”,指国家在某一种主导性价值取向支配下,对农村诸方面改革政策依一定的顺序在大致相同的时间里作出部署,推动诸方面改革遵循主导性价值取向联动展开。

农村改革政策的“协同性”是基于农村改革政策的系统性、整体性,在“时间和路径”上的特征。国家农村诸方面改革政策保持“协同性”的关键,是国家以某一种主导性价值取向支配下对农村改革政策“起点”或“出发点”的确定,其他三个方面在大致相同的时间里依一定的路径陆续展开,最终以农村各方面改革较好地体现主导性价值取向作为“落脚点”。农村各方面改革政策保持“协同性”,要求国家根据社会科学相关理论做好“顶层设计”。

从国家当前出台的农村改革政策看,每次改革政策文件几乎都对农村“经济(生态)、政治、社会、文化”诸方面内容作出部署。这表明国家既在促进“农村经济”方面的改革,也同时对“农村社会公正平等”的改革予以了积极关注,还提出要在农村社区建设中开展“协商民主建设”。但这些方面的农村改革政策之间的“协同性”如何呢?

农村经济改革政策与农村政治改革政策“缺乏协同性”是农村当前改革中存在的突出问题。体现在农村经济改革政策仍受“农业高效高产”这样的经济增长价值取向所左右。农村政治改革要求加强的“协商民主建设”却没有对农村经济改革如何纳入到“协商民主建设”的基层治理体系建设中来做出部署。导致农村政治改革要求加强的“协商民主建设”与农村经济改革要求推进的“发展现代农业,促进高产高效”之间明显脱节。这种状况必然导致地方和基层政府在推进农村经济改革中只关注如何促进农业经济增长,忽视对农村经济改革重大决策中国家关于“坚持协商于决策之前和决策实施之中”的明确要求。据国土资源部官网2015年7月8日发布的消息称,“近日,国土资源部宣布,北京市大兴区、天津市蓟县、河北省定州市等33个县级试点区域关于农村土地改革的实施方案已获农村土地制度改革工作领导小组批复,农村土地改革试点工作正式进入全面启动阶段……据知情人士透露,33个试点区县此前曾多次上报区域内农村土地改革的框架方案,因‘过于激进’均未得批准。最终获批的是改革工作领导小组认为‘相对温和’的版本。重庆等区县获批改革方案甚至低于当地内部改革的尺度。”地方和基层政府频出“过激的改革方案”,与他们从国家农村经济改革的政策中解读出了“经济增长”的取向有关,当然,与他们仍然没有受到任何约束的权力更有关。

导致农村改革政策中经济、政治、社会诸方面改革政策“缺乏协同性”的深层原因,在于国家主导农村改革中没有认真、明确地坚持党的十八届三中全会确立的全面深化改革的“价值取向”和“总目标”;更缺乏以这样的“价值取向”和“总目标”为全面深化农村经济(生态)、政治、社会、文化改革进行顶层设计。导致从农村经济改革入手的农村改革,存在受“经济增长”价值取向牵引,偏离“促进社会公平正义,增进人民福祉”的价值取向的问题。

农村改革中,地方和基层政府多次上报的农地制度改革方案之所以会“过于激进”,“曾多次上报,均未获得批准”,原因正是在于国家出台农村改革政策时突出的是“农业现代化”,而没有认真、明确要求农村改革必须以“公正平等”作为价值取向,必须以国家乡村治理体系和治理能力现代化作为目标。国家农村改革政策中过度突出“农业现代化”,导致了地方和基层政府误把“发展现代农业,促进高产高效”作为国家农村改革的价值取向,因此,才上报了“过于激进”(即农民必定会受到不公正平等对待)的改革方案。显然,这与十八届三中全会确立的全面深化改革的价值取向是相悖的。

③张红宇:《土地使用权流转:创新与选择》,《农村合作经济经营管理》1996年第2期

⑤赵德起:《中国农村土地产权制度效率分析——国家视角》,《农业技术经济》2007年第6期。

⑥林毅夫的文章中导致政策失败的原因有五个方面的因素,除“统治者的政治偏好和有界理性”、“意识形态刚性”、“缺乏社会科学知识”三个因素之外,还有“官僚机构的逐利行为”和“利益集团的压力”两个因素。前三个因素属于国家(行为)的内部因素,而后两个因素属于影响国家行为的外部因素。本文主要研究国家行为的内部因素对农地产权制度的影响,因而侧重于前三个因素的考察,参见林毅夫的《制度、技术与中国农业发展》。

⑦王琢:《中国农村土地产权制度新论》,《学术研究》1994年第3期

⑧杜润生:《中国农村的社会主义改造与经济体制改革》,《中国改革》2003年第12期

⑨薄一波:《三十年来经济建设的回顾(1980年1月15日)》,《党的文献》2008年第2期。

⑩孙宪忠:《确定我国物权种类以及内容的难点》,《法学研究》2001年第1期。

〔责任编辑:毕素华〕

谭明方,中南财经政法大学哲学院社会学专业教授、博士生导师;社会学硕士研究生导师组组长;中国社会学会理事、湖北省社会学会副会长。武汉,430073

*本文系国家社科基金项目“‘国家行为’与我国农村土地所有权关系研究”(项目号:08BSH040)的阶段性成果。