城市中流动的贫困儿童与教育

樊秀丽+吕莘

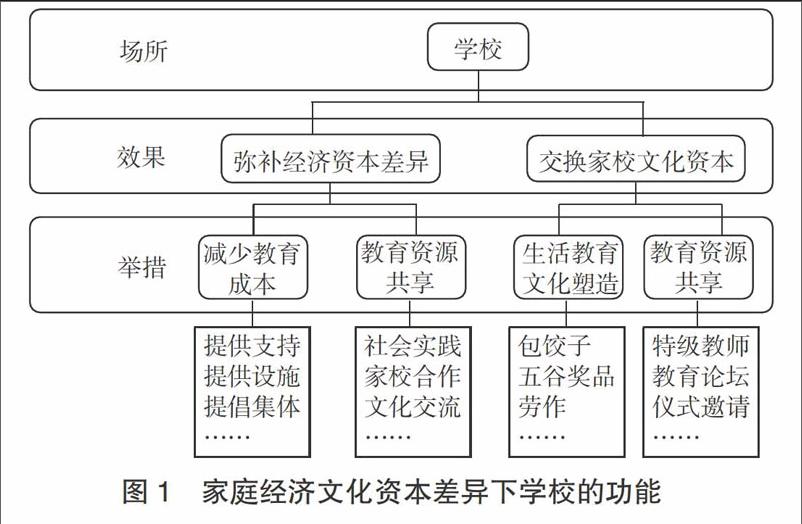

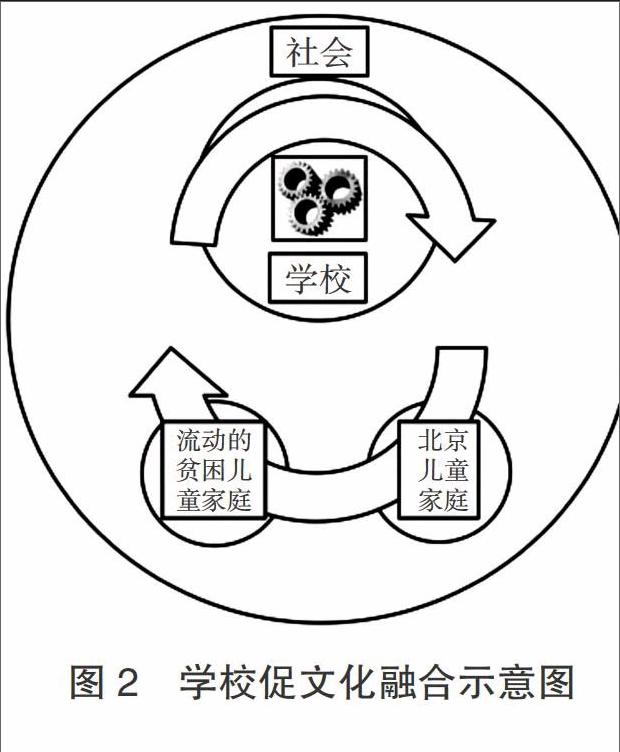

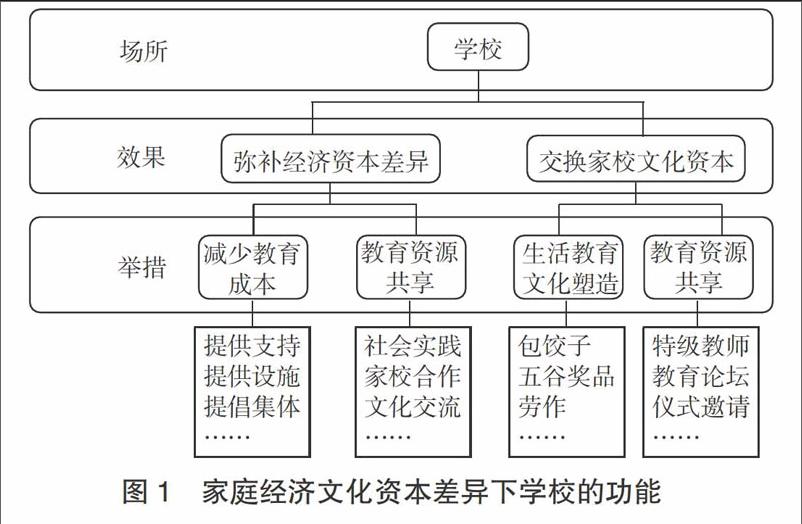

【摘 要】随着中国经济的发展和城市化进程的深入,大量人口从农村向城市流动。其中,人口流动中举家迁移规模不断增长,同时,流动儿童的数量也持续增长。与之相应带来的问题是流入城市公办学校“流动的贫困儿童”数量的上升。由于户籍制度和政策的限制,这些流动的贫困儿童的父母流入城市后享受不到流入地的公共服务。他们的父母学历整体低下,没有安定的职业,不具备优越的经济实力,只能保证当下的生存需求,没有能力满足儿童教育和文化上的一些消费。面对生活在家庭经济资本、文化资本匮乏环境中的流动的贫困儿童,学校为其搭建了教育资源共享的平台,弥补了其家庭经济资本、文化资本的差异。

【关键词】流动的贫困儿童;教育;学校

【作 者】樊秀丽,首都师范大学教育学院研究员、日本广岛大学学术博士。北京,100048;吕 莘,北京大学教育学院硕士研究生。北京,100871

【中图分类号】 G40-056 【文献标识码】A 【文章编号】1004 - 454X(2016)04 - 0002 - 008

一、问题的提出

贫困儿童的问题一直备受世界各国的关注,它是社会问题,也是现实中的教育问题。随着中国经济的发展和城市化进程的深入,大量人口从农村向城市,从中、小城镇向大城市转移,人口流动规模快速增长。国家统计局抽样调查显示:2014年全国农民工总量为27395万人,其中,举家外出的农民工3578万人,比上年增加53万人,增长1.5%。[1 ]在北京、上海这样超大城市中,农民工进城务工流入城市的同时,亦有相当数量的子女随其父母流入城市。2015年5月27日,中国教育网公布:截至2014年底,北京市义务教育阶段在校学生为112.8万人,其中,义务教育阶段非京籍在校生共有47.08万人,占全市义务教育在校生总数的41.74%。[2 ]随迁子女人数不断上升导致的一个直接问题就是城市中“流动的贫困儿童”数量的上升。这些随迁子女的父母作为进城务工人员,流入城市后享受不到流入地的公共服务。他们大多数学历整体低下,没有安定的职业,不具备优越的经济实力,只能保证当下的生存需求,由此导致其往往过着不安定的生活。而在这种不安定的家庭环境中成长的儿童,其教养教育、人格发展都会受到影响。近年来流动的贫困儿童问题不断恶化,使得贫困与教育问题受到了社会和学界的关注。虽然报刊、新闻等媒体对贫困教育问题有所报道,但是社会和学界的重视程度还远远不够,甚至还有人认为贫困与教育的问题责任在于学生,在于学生的父母、家庭,而没有想到学校和社会应尽的责任。本研究自2013年10月起至今,在康属古城教育集团的一所公办性质的学校开展田野调查。该校创建于2013年9月,生源相对多元,截至2015年9月,已有3届学生,共计205人,其中非京籍学生68人,占全校学生的33.2%。本文就贫困儿童与教育问题进行探讨,采用教育人类学的方法,通过长期田野调查获取流动的贫困儿童学校教育实践和家庭教育实践的第一手资料,以期描述流动的贫困儿童教育现状;探讨学校方面能做什么、应该有怎样的作为和怎样的责任。

二、贫困儿童的相关概念

有关贫困儿童的相关概念,各国根据各自不同时期的实际情况,制定了救助贫困儿童的相关政策。早在16-18世纪前工业革命时期,儿童面临的主要问题是缺乏最基本日常生活条件和安全稳定的家庭生活环境,生存成长的环境恶劣。1601年英国济贫法颁布实施,儿童问题开始成为“社会问题”和公共问题的议题,儿童成为国家和社会的保护对象。1870年英国首次教育立法,并于1950年宣布建成世界上首个“福利国家”,儿童福利制度逐步形成。在贫困、疾病、污染、犯罪和秩序等社会问题暴露无遗的过渡期,社会矛盾空前激化,儿童面临的主要问题已由童工转变为基础教育、营养健康和医疗卫生服务等良好社会发展环境的缺失,同时儿童依赖身份和享受国家最高保护的地位进一步明确,各类“困境儿童”处于政策议程的优先领域。其政策特点是困境儿童与普通儿童同为服务对象,剩余取向与发展取向的儿童福利服务并存共生。[3 ]

1946年12月11日,在纽约创建了“联合国国际儿童紧急救助基金会”(United Nations International Children's Emergency Fund,简称UNICEF),最初目的是满足第二次世界大战之后欧洲与中国儿童的紧急需求。1950年起,该基金会的工作扩展到满足全球所有发展中国家儿童和母亲的长期需求。1953年改称为“联合国儿童基金会”,英文仍使用UNICEF。该组织作为联合国的永久成员,受联合国大会委托,致力于帮助全球各国母婴和儿童实现生存发展、权益保护和社会参与的权利。1959年联合国大会通过了《儿童权利宣言》,该宣言规定了儿童在受保护和教育、卫生保健、庇护所和良好营养等方面的权利。1989年联合国大会通过的《儿童权利公约》,以“儿童优先”为原则,即①儿童最大利益原则;②尊重儿童权利原则;③无歧视原则;④尊重儿童观点原则。并要求各缔约国确保儿童的①生存权利;②保护权利;③发展权利;④参与权利。1990年1月26日《公约》生效后,在纽约联合国总部,召开了首次世界儿童问题首脑会议。会议通过了《儿童生存、保护和发展世界宣言》和《执行九十年代儿童生存、保护和发展世界宣言行动计划》。联合国儿童基金会从剥夺和权利缺失的视角,提出了儿童贫困就是“在对他们的生存、发展潜力,不能平等和完全地参与社会”。

目前,中国还没有一个权威性的有关贫困儿童的评价体系和概念。先行研究显示,中国与贫困儿童相关的概念主要包括:基础概念和与现行救助政策相关的操作性两个概念。第一,基础概念有两个:①儿童;②贫困家庭儿童。第二,与现行救助政策相关的操作性概念有六个:①低保家庭儿童;②孤儿;③农村五保儿童;④城市福利机构收养的孤残儿童;⑤城市救助保护机构收容的流浪儿童;⑥受艾滋病影响的儿童。[4 ]上述我国有关贫困儿童概念在此不展开讨论。

通常就贫困儿童而言,贫困儿童包括:城市的贫困儿童、乡村的贫困儿童;城市贫困儿童包括:城市常住人口中贫困儿童、流动人口的贫困儿童。

本文讨论的“贫困”概念就整体而言是指相对于城市居住人口子女的相对贫困状态,“贫困儿童”是指跟随父母流入城市中的具备“贫困状态”的随迁子女。其符合北京市教育政策的规定,且进入公办学校接受义务教育。与通常流入地城市居民家庭相比,这些流动的贫困儿童家庭无论经济资本还是文化资本都相对匮乏。

三、田野现场的流动的“贫困儿童”生活现状

由于我国户籍制度的限制,公民的教育机会、医疗保障和社会保障等都是在其户籍所在地实现的。这是一项为了保证全国人口分布安定性的政策。[5 ]因此,流动的贫困儿童的父母流入城市后享受不到流入地的公共服务,加之他们的学历整体低下,从事的职业较差,发展预期不稳定,与流入地居民的平均收入相比多为低收入家庭。收入状况直接影响到其家庭的消费状况。

(一)家庭经济资本的匮乏

根据《中国流动人口发展报告2014》数据显示,就业流动人口平均月收入为3432元,其家庭在现居住地的人均月支出为1230元。[6 ]182流动儿童的父母收入状况直接影响了其家庭消费。调查表明,2012年农业转移人口家庭在流入地的年消费支出均值为27060元,比流入地城镇居民家庭年消费支出水平(48959元)约低2.2万元。农业户籍的流动人口有跨地域的收支特征,因而农业转移人口家庭支出结构具有“生存型”和“顾家型”的特点:食品和房租是他们在流入地的最主要支出,也是家庭年支出的重要组成部分。[6 ]52由于户籍制度和政策的限制,我们的田野调查点是以招收进城务工人员随迁子女为主的公办校,学生的大部分家长工作环境较差,流动性大,工作不稳定,没有固定的收入,他们只能保证当下的生存需求,没有能力满足儿童学习用品上的一些消费。

田野观察之一:不得已的“环保”举动

在当下资源不断紧张,倡导人与自然和谐相处的大背景下,环保理念开始从娃娃抓起。在现代中小学的课堂上也不断得到强调,越来越多的学校在日常的教学当中增添了环保活动来养成学生勤俭节约,废纸、旧书回收循环利用的环保意识。

珈仪把她的竞选宣言的纸拿给我(本段田野观察的记录者)看,我一看,是被一张揉得皱皱巴巴的宽带套餐的广告单,又脏又皱,小小的一张纸上还有一团又一团的污渍。纸上写着的一看就是大人的笔迹。我问她,是谁帮你写的?珈仪说:“这是我奶奶帮忙写的!”我很奇怪,“那你的爸爸妈妈呢?”珈仪自然地说:“我爸在六里桥那边上班,我妈在那边照顾我爷爷!”

——摘自2014年11月3日田野笔记

然而,对于珈仪来说,在竞选中队委这样“神圣”的场合,使用这样一张皱巴巴的广告单作为演讲稿,并不是因为她要标榜自己的环保示范作用,而更多的是因为家庭经济条件限制而无奈选择的环保举动。

田野观察之二:废旧回收再利用

一些进城务工随迁子女的家长所从事的职业就是废品回收业,家里许多东西都是回收来的,包括孩子的演算纸。

我(本段田野观察的记录者)注意到红霞没有演算纸,所以做数学题的时候会慢慢地想轻轻地在题目下面用很小的字做运算。我随口说:“红霞,你这样算多累啊,还是在草稿纸上好好算吧”。说完我发现她没有演算纸,环顾整个房间也不大可能有,这时她从一旁的洗衣机上拿下一本摊开的杂志,在这个唯一的物理性质上为“纸”的东西上开始演算。这是一本杂志,具体地说,是街头散发的、宣传健康知识的、给某些妇科男科医院做广告的杂志。在红霞做演算的那一页,有两篇文章(如果能叫文章),分别叫“造成男人性冲动的几种姿势”和“爱情如洋葱”:总有一片让你泪流满面”,附带半裸美女图。红霞就在这本印满了铅字的杂志上做演算,她需要离杂志很近,才能看清楚自己写的数字。

6点整,红霞写完作业,我陪着她收拾书包。看到她有一本《小学课文全解》一类的教参,问她“这是学校统一买的,还是你自己买的?”她说:“拣的”,没有任何语气或者情绪上的变动。[7 ]

从上述的两个鲜活的田野素材中我们看到:家庭经济的匮乏,限制了对儿童教育经费的承担能力。贫困家庭生活的儿童会因此受到影响,影响到他们的健康成长,影响到他们的未来教育。这样的家境还会导致贫困连锁,使贫困产生代际传递,造成恶性循环。

欧美诸国的学者以实证的视角对贫困儿童的成长进行了长达10年、20年的跟踪研究,证实了儿童家庭经济状况影响其成长,以至影响到成人后的生活。比如美国学者Corcoran & Adams(1997)对25岁至35岁的成人的劳动所得、贫困经历进行了跟踪调查,分析了这些成人大多在儿童期(5岁至18岁)受到了家庭所得的影响,特别是男性的劳动所得和基本工资、贫困经历与儿童期的贫困有直接影响。[8 ] [9 ]18-19

在这样拮据的经济条件和消费方式下,大部分流动贫困儿童家长对于孩子衣食以外的教育开销除了满足最基本的教学要求外,往往少得可怜。

(二)家庭文化资本的匮乏

国家统计局调查显示:2014年,外出农民工文化程度高中及以上的占26%。其中未上过学的占0.9%、小学文化程度占11.5%、初中文化程度占61.6%、高中文化程度占16.7%、大专及以上占9.3%。[1 ]在我们的田野研究中,学生家长的学历从小学到本科不等,但低学历比例大,初中学历比例最大,占到学生家长总数的近一半,有的甚至属于文盲。根据国家社科基金项目(12BSH061)研究报告,2013年6月对北京市朝阳区的14所小学进行了问卷调查,从非京籍学生1281份问卷中看其家长受教育程度,无论是父亲还是母亲受教育程度都明显低。其中父亲未接受教育和仅完成九年义务教育的占65.6%、母亲未接受教育和仅完成九年义务教育的占72.8%。[10 ]从目前我们收集到的信息来看,流动的贫困儿童家庭在教育上存在着诸多薄弱环节,以当今城市教育基本的常识性知识为例,他们的父母都没有能力指导孩子的学习,也满足不了一些文化上的消费。