对复排歌剧《星星之火》民族音乐元素的运用及创作技法的分析

韩焱

对复排歌剧《星星之火》民族音乐元素的运用及创作技法的分析

韩焱[1]

本文通过对复排歌剧《星星之火》中民族音乐元素的运用和对歌剧序曲及个别重要唱段与原歌剧的比较分析,试析民族民间音乐对歌剧的渗透及与原歌剧相比较在音乐的表现形式上的多样性和丰富性,从而进一步加强该歌剧的艺术表现力。

民族民间音乐元素/歌剧《星星之火》/重唱/合唱/主题材料的贯穿/创作分析

歌剧《星星之火》是新中国成立以来的第一部歌剧,由我国老一辈作曲家、沈阳音乐学院第一任院长李劫夫同志担任作曲,原歌剧中的许多唱段都流传下来,被后人传唱。此次复排在原剧本基础上进行了一定修改,既保持了原作的经典片段,也加入了新的音乐因素。

一、对歌剧中民族音乐元素的运用

作曲家李劫夫是我国著名的老一辈作曲家,他所创作的作品《歌唱二小放牛郎》、《我们走在大路上》等歌曲脍炙人口、经久不衰,堪称我国的旋律大师。他的作品之所以被广泛流传、传唱几十年,主要是他的作品旋律优美、易于记忆、朗朗上口,而这些特点的形成更是基于作曲家深厚的民族民间音乐基础。歌剧《星星之火》正是采用了大量的民族民间音乐元素。本文针对歌剧中的民族民间音乐元素进行归纳和分析。

(一)歌剧旋律中的民族民间音乐元素

1.旋律中口语化的特点

我国幅员辽阔,民族众多,不同地区、不同民族的生活习惯、语言特点等也不尽相同,但无论有何差异,各地民歌的旋律都与当地的语言习惯有着密切的联系。口语化特点也正是东北民间音乐的重要特点之一。在歌剧第四幕中当黑田和汉奸孙晶石逼问李小凤大部队的消息时的唱段《你倒是说》中,作曲家就采用了这一旋律手法。

例1

例1为《你倒是说》唱段的开始片段,通过例1中的旋律可看到,前两个“你说”的唱词在旋律进行上音程跨度越来越大,而到了“你倒是说”的时候,旋律不但是采用了跳进,更是提高了音高,这样的旋律进行更恰当地表现了孙晶石急于问出大部队的消息,气急败坏地追问李小凤。在实际表演时,与其说唱出这段旋律,不如说喊出这段旋律。

2.旋律中散板的运用

散板是我国民族民间音乐特有的一种演唱演奏形式,在许多民间歌曲和戏曲中都经常使用。在我国戏曲河北梆子中,为了表现凄惨、悲痛的情绪,时常采用一种“哭板”,它为散板的一种形式,在旋律上速度自由,演唱时带有哭诉的特征。在该歌剧第四幕《日本鬼子你好狠心》的唱段中作曲家为了更好地表现出李母绝望、无助的情绪也借鉴了这一旋律模式。例2中可以看到旋律中的速度时快时慢、变化多样,充分地表现出李母在日本鬼子的残酷迫害下,叫天天不应、叫地地不灵的绝望心理。

例2.

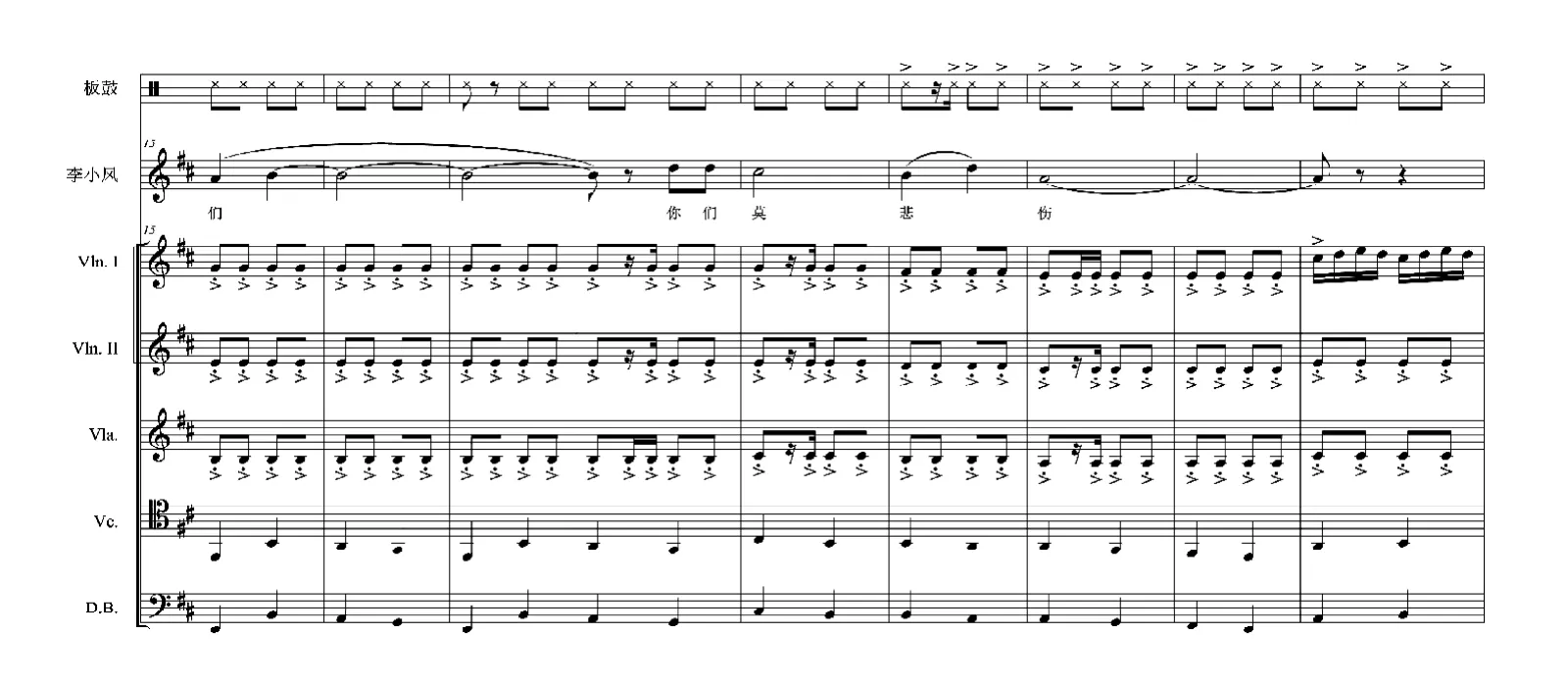

再如歌剧第四幕《妈妈不要哭》唱段的后一部分,主人公李小凤号召乡亲们团结起来同抗日、驱虎豹。李小凤的旋律唱段节奏宽泛,而在乐队的弦乐组音色和板鼓则采用较快的连续八分音符的律动,形成“紧打慢唱”的形式(参看例3)。这种“紧打慢唱”的演唱形式也是我国民间音乐中“散板”的一种重要特征。下例为歌剧第四幕《妈妈不要哭》唱段后一部分总谱的简化形式。

例3.

(二)歌剧中表演形式上的民族音乐元素

我国的民族民间音乐是在劳动人民平时的生产生活中慢慢形成的,它的发展是与人民百姓息息相关、密不可分的。其中,东北的“二人转”即是在此基础上发展起来的,乡间地头都可以成为“二人转”的演出场地。由于场地的限制,在演出时参与表演的人数也会受到限制,角色也不宜过多。在该歌剧的第二幕,从李小凤千辛万苦寻找游击队到随交通员老李头参加游击队,整幕只用了两个主要人物表演,虽然参与表演的人数很少,但随着一首首唱段的出现,剧情交代得清晰、明了,同时,也为观众提供了广阔的想象空间。这一表演形式与东北民间曲艺“二人转”的表演形式也有着密切的联系。

二、对歌剧创作技法的研究

(一)对歌剧序曲的研究

早期的歌剧序曲只是作为一种简单的开场曲,具有全剧引子的作用,但经过格鲁克歌剧改革后,把歌剧中主要角色的主题音调在序曲中表现,这样就为之后主要情节做了有效铺垫。再之后序曲也经常作为独立的音乐题材出现。

原歌剧《星星之火》并没有序曲,在这次复排中由吴晓云教授重新创作了序曲。但原歌剧创作于几十年前,如何在主题材料、音乐风格等方面与原作保持一致,成为了创作的难题,作曲家经过不断地推敲,采用了原歌剧中最著名的唱段之一《革命人永远是年轻》的主题材料做为序曲的主要动机进行发展,这样既保持与原歌剧主题的统一,也为之后的歌剧发展做了铺垫。

例4.a

上例a为原歌剧唱段《革命人永远是年轻》的主题片段,音级集合为6—32(12),音程函量为【143250】,原曲采用3/8拍子,这种轻快的舞曲性质充分地表达了革命乐观主义的精神,而上例b是对序曲主题材料片断的进一步加工,音集集合与例4a中的音级集合相同,但通过上例可以看到作曲家在再创作时,将原有的动机改为“抑扬抑格”的形式,修改后的动机与原主题相比更具动力性,也更加符合器乐音乐的发展特点。这种看似简单的变化却反映出作曲家丰富的创作经验和深厚的创作功底。

俄罗斯作曲家柴可夫斯基创作的交响序曲《罗密欧与朱丽叶》描写了围绕两名年轻恋人而引发两个家族之间的爱恨情仇的故事,在作品的开始,作曲家采用木管低音区演奏的旋律将听众直接带回故事所发生的中世纪时代。在歌剧序曲的创作中作曲家也采用了相似的手法。

例5.

在序曲的第105小节处作曲家直接引用了歌曲《松花江上》中的旋律片段,并加以发展。此曲虽然不是原歌剧中的唱段,但作曲家在此处引用此曲的音调却恰到好处让观众身临其境,重温历史,警钟长鸣,为之后歌剧的发展提供了时间和地点上的铺垫。

(二)多调式复合

多调式复合是20世纪现代作曲技法,虽然原歌剧也是创作于20世纪,但由于历史的原因及歌剧所反映的内容在创作技法上并不属于现代风格的作品。但在这次复排中为了更好地反映剧情,作曲家在作品局部也应用了该手法。

在此次复排中为了更好地反映剧情和丰富音乐表现力作曲家刘晖创作了《漫山遍野都是什么歌》唱段,在创作时作曲家为了突出黑田这个日本关东军军官的人物性格,采用了日本的民族调式——都节调式(mi、fa、la、si、do、mi),同时,该旋律也渗透着中国民族调式燕乐羽调式,形成多调式复合的手法。

例6.

这种不同调式相结合的创作手法,既与原歌剧的音乐风格保持了一致,同时也突出了黑田的人物背景。

(三)歌剧中复调手法的运用

复调手法是音乐创作中极其重要的创作手法之一,尤其在一部大型的音乐作品中不可能只是采用一种创作手法,而是多种创作手法的结合。在这部作品中除了主调的手法外,也运用了较多的复调技术,下面对作品中的复调技术运用进行简要的分析。

1.多声部模仿的复调手法

在歌剧第三幕《做好军装送前方》唱段的第70—76小节作曲家运用了模仿的手法。作曲家利用男女声两个声部形成旋律的模仿进行,同时,整体的旋律线呈上升线条,逐步将音乐情绪带向高潮。

例7

2.密接技术的运用

这一唱段中作曲家两次采用了密接的手法,分别为86——101小节和136——144小节处。

例8.

上例为作品136——149小节,可以分为三个部分,前4小节旋律由男高音声部开始,相隔四拍后男低音、女低音声部依次进入,之后相隔时间缩短为两拍开始进入女高音、男高音。之后的4小节为这一段的第二部分,与前一段相比,声部进入发生变化,顺序为男低音、男高音、女低音、女高音、男低音和男高音同时,各声部进入的间隔也是由四拍缩短到两拍。第三部分为混声合唱共五个小节,各声部同时进入。在此段落的创作中,作曲家利用力度、音色、音区、节奏节拍方面的对比充分地表现出抗联战士失去战友的悲伤情绪和深厚的战友情。与原歌剧相比,作曲家通过调动大量的音乐表现手段使得此段落的音乐表现力进一步加强并更好地为剧情服务。

3.音色对比的技术运用

音色对比的手法更多的是在管弦乐作品中,作曲家可以利用管弦乐队中不同乐器的音色特点来更好地表现作品的内容。但在合唱队中,音色上的色彩并没有那么丰富,音色都为人声,但之中至少包括了男、女声两种音色,同时,男、女声还可细分出男低音、男高音、女低音和女高音的音色,作曲家在写作上充分利用了这一音色特点。在上例旋律形成模仿的同时也形成了音色上的对比。再如例9,作曲家利用男低音、男高音、女低音、女高音的不同音色形成模仿,使得声部的层次鲜明、清晰音响,更加富于立体感。

4.间补手法的运用

“间补”严格来说并不是复调的技术,而是在主调创作技法中复调思维的一种体现。所谓间补就是在主要旋律出现较长时间停顿时,在其它声部或其他音色上做适当地填充来保持音乐进行的连续性。

例9.

上例为歌剧《说起游击队》唱段(吴尘编配)的片段,通过例子可以看到旋律在第四小节出现间歇时,作曲家利用梆笛进行旋律片段的模仿形成间补,这样的手法不但丰富了音色,同时,也加强了旋律的连续性。

(四)对复排歌剧中和声浅析

原歌剧创作完成距今天已经过去几十年,在这几十年中,中国经过改革开放,无论是在经济、社会、军事等各方面都发生了惊天动地的变化,同样,在音乐创作技法上和听众的审美要求上也已发生了巨大的变化。因此,复排此歌剧,如何保持和尊重原歌剧的的风格特点,又要符合当今时代的要求,满足听众的需求,成为音乐创作者一个主要的问题之一。在复排歌剧的创作中,各位音乐创作人员在和声上都不约而同地采用了非传统的和声结构,这样既保持了原作的风格,同时,也为该歌剧注入了新的音响色彩。下面本文即对作品中个别唱段的和声进行简单的分析。

1.非三度叠置和声

例10.

上例是歌剧第一幕中《我孙晶石这几年》唱段的引子部分的乐队缩谱,在例中可以看到和声部分的音级集合为3—9(12)音程函量为【010020】,也就是说该段落的和声包含了一个纯四度和一个大二度,这样的和声运用主要有两个目的,一是改变了传统和声的三度叠置结构,从而淡化了和声的功能性,而且与原作的音乐风格相一致;二是该唱段的人物为汉奸,和声中加入二度这种不和谐的音程,对刻画人物形象起到了关键的作用。

2.和声色彩性的运用

再如在歌剧《同志们不能没有她》唱段的开始部分。这一段描写了日本鬼子在汉奸孙晶石的带领下,偷袭了抗日联军的被服厂。为了描写这一内容,作曲家利用弦乐低音区密集的和弦排列并配合以打击乐多变的重音,形象地表现了紧张、危险的情绪和激烈的战争场面。这种在低音区密集的和弦排列形式更多地突出了和声的色彩性,对歌剧背景内容的表达起到了关键的作用。

结语

此次复排后的歌剧《星星之火》与原剧相比较,内容更加紧凑,并进一步加强了音乐的表现力。通过在北京国家大剧院和沈阳盛京大剧院等的演出和百余家媒体的宣传,证明了此次复排的歌剧《星星之火》是一部深受听众喜爱的作品;是一部成功的作品。该歌剧的成功充分地展示了我院在创作、演唱、演奏等方面的综合实力,如今的“沈音人”对“鲁艺”精神的继承不是重复性的继承而是发展性的、创造性的继承。

[1]杨儒怀.音乐的分析与创作[M].人民音乐出版社,2003

[2]李吉提.中国音乐结构分析概论[M].中央音乐出版社,2004

[3]童忠良.现代乐理教程[M].湖南文艺出版社2006

(责任编辑姜楠)

J614.3

A

1001-5736(2016)03-0023-6

[1]作者简介:韩焱(1975~),沈阳音乐学院作曲系副教授。

——赣南采茶戏《带粮当红军》 唱段