一首满语学堂乐歌的再考证

赵晓楠

一首满语学堂乐歌的再考证

赵晓楠[1]

笔者通过音乐形态比较和文献查考,对2007年相关文章中提及的一首满语学堂乐歌再次深入考证,证明这首已有百多年历史的满语学堂乐歌《花儿开了》源于1910年由高野辰之作词、冈野贞一作曲的日本学堂乐歌《春天来了(春が来た)》。

学堂乐歌/满语/日本

缘起

关于满语学堂乐歌,笔者曾撰写《民歌,还是学堂乐歌?——两首满族歌曲类别归属的探讨》(下称《探讨》)一文[2]参见拙文,载于《中国音乐》2007年3期。。文中对中央民族大学赵志忠教授在《两首珍贵的满族民歌》[3]参见赵志忠《两首珍贵的满族民歌》,载于《乐府新声》1995年4期。中提到的两首歌曲的类别归属进行了探讨,从音乐形态分析的角度否定其属于民歌的归类,并根据音乐风格、曲调渊源等因素提出这两首满语演唱的歌曲应该属于学堂乐歌的论断。在《探讨》一文中笔者通过查阅《中国近现代音乐史参考资料·第一编(1840~1919)》[4]该资料为油印本,中国音乐家协会、中国音乐研究所1959年合编,编为“参考资料103号”。发现了满语演唱的《雨日agarainenggi》实际上源于一首叫做《春雨》的汉语学堂乐歌,其流传时间在民国初年[5]推测出这个时间段,主要有两条线索,其一,汉语学堂乐歌《春雨》的传歌人是音乐学家曹安和先生(1905-2004)的母亲,其二是满语学堂乐歌《雨日》的传歌人赵振纪先生一生经历清末、民国、中华人民共和国三个时期,在1980年代初去世。根据这两个线索都可以推断出这首歌流传的时间在清末民初。。而对另外一首满语学堂乐歌《花儿开了ilhaneihe》的曲调在《探讨》一文中笔者认为:

“《花儿开了》很可能与一首叫做《忆儿时》的学堂乐歌具有亲缘关系。根据钱仁康先生在《学堂乐歌考源》中的考证《忆儿时》是李叔同根据日本犬童球澳(1884~1943)作词的《故乡废宅》填词的学堂乐歌,而犬童球溪也是根据美国歌曲作家海斯(1837~1907)创作的《向阳的老家My Dear old sunn y Home)改写的”。

根据笔者现在掌握的资料来看,上述这个判断和推测是错误的,有必要订正。

满语《花儿开了》和日语《春が來た》的音乐形态比较

满语《花儿开了》的确是学堂乐歌,但其曲调和歌词来源都另有出处。这是一首源自日本明治时期的创作歌曲《春が來た(Haru ga kita春天来了)》,请比较谱例1、2:

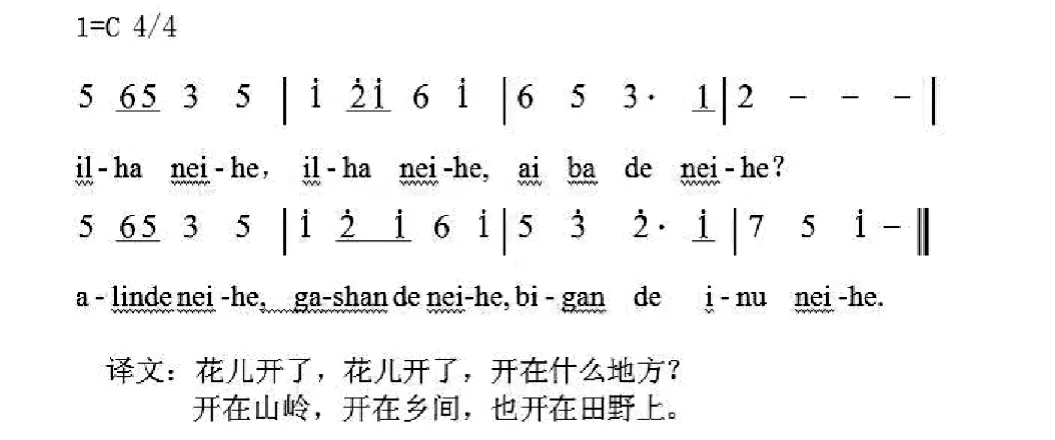

谱例1:满语学堂乐歌《花儿开了》[1]原谱转引自赵志忠《两首珍贵的满族民歌》(载于《乐府新声》1995年4期),原谱为五线谱。

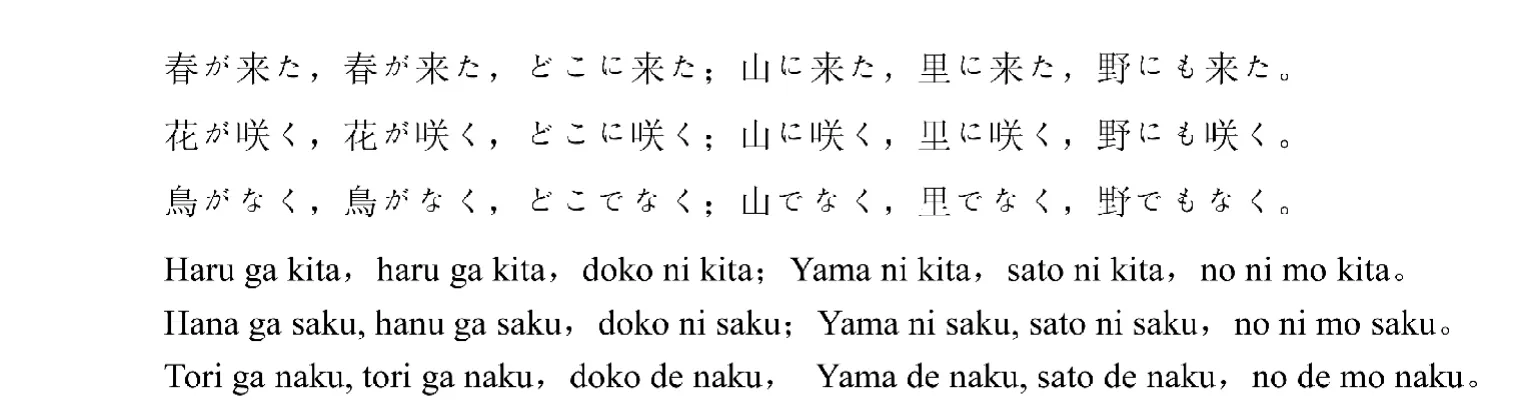

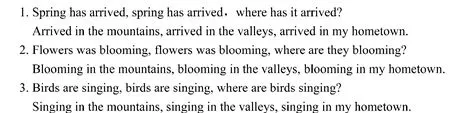

译文:1.春天来了,春天来了,来到在哪里?来到山里,来到村庄,也来到原野。2.花儿要开,花儿要开,开放在哪里?开在山里,开在村庄,也开在原野。3.鸟儿在叫,鸟儿在叫,啼鸣在哪里?在那山里,在那村庄,啼鸣在原野。

例1.满语学堂乐歌《花儿开了》

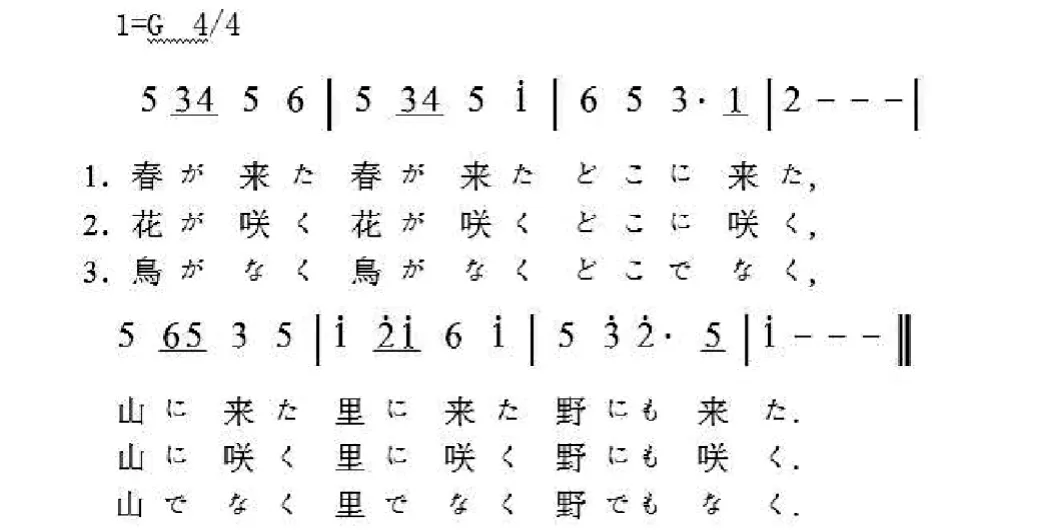

例2.日语歌曲《春天来了》

(根据日本歌手长山洋子演唱记谱[2]参见http://v.youku.com/v_show/id_XMzM5MDQ1NjMy.html.)

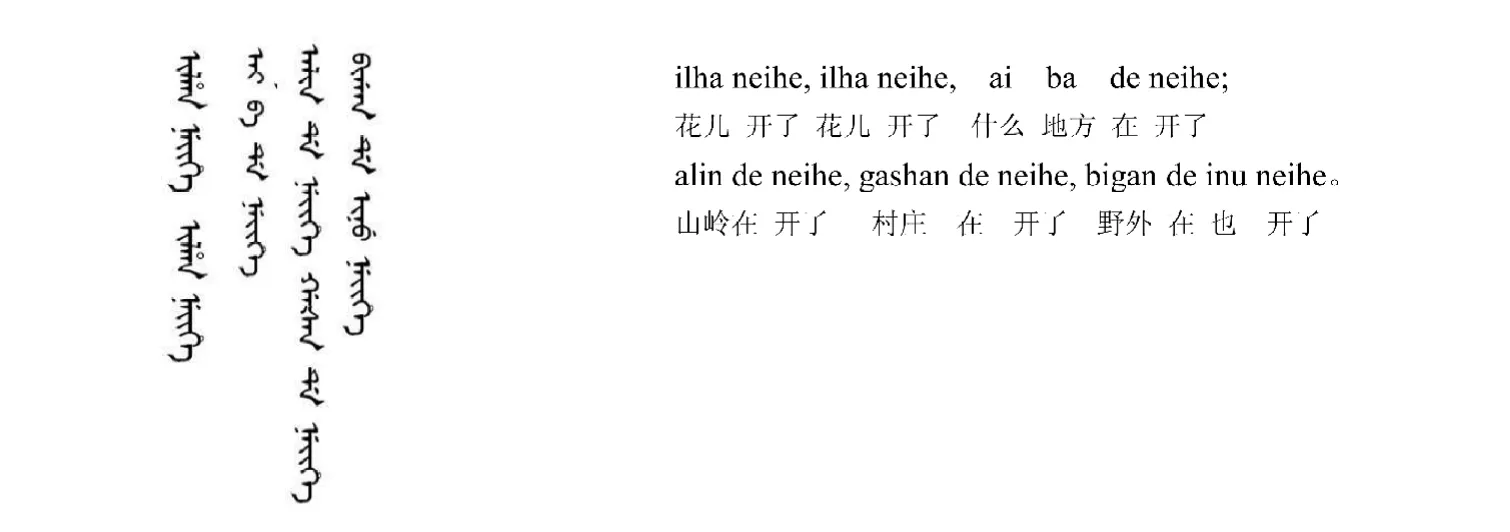

谱例证明,这两首歌曲之间存在高度一致性,从歌词上讲,满语《花儿开了》只有一段,词意平白,实际上是日语《春天来了》三段歌词中的第二段,而《春天来了》的三段歌词意思则更为完整,意境也更深远。在音乐上则存在两处不同,其一,满语《花儿开了》第一、二小节和第五、六小节是完全重复的,稍显平淡。日语《春天来了》第一、二小节中通过sol之间mi、fal的辅助音,其后旋律分别向上推进到la和高音do,动感更强,旋律也更为流畅,而且具有色彩变化。第五、六小节之间四度的跳进增强了旋律向高音区的动力趋向,也为第七小节so和mi之间六度的跳进做了铺垫。其二,满语《花儿开了》最后一小节的第一、二拍分别是si和sol,与日语《春天来了》最后一小节满四拍的dol结束不同。原因在于这一句满语歌词“gashan deinu neihe”比日语这一句“野にも咲くno nimo saku”要多两个音节,所以只能在旋律上加上两个音符。如果满语歌词处理为“gashan de neihe”,就可以完全套用日语《春天来了》的最后两小节旋律了。但这样做在满语语义上却少了“inu、也”这层意思,当年的配歌者也是不得已为之吧。

关于日语《春が來た》的词曲作者的考证

上文的谱例对比只能证明二者之间存在渊源关系,但如何证明日语《春天来了》是源,而满语《花儿开了》是流呢?一方面我们可以从清末民初大量留日学生回国后用欧美日曲调填词创作的学堂乐歌的大背景上去判断。另一方面更主要的是日语《春天来了》这首歌有着明确的词曲作者和创作时间以及较为清晰的流传脉络,下面简单介绍一下这首歌的相关资料。[3]本文关于《春天来了》这首歌及其词曲作者,以及相关的背景资料主要来源于网络。

19世纪中期的日本处在德川幕府时期,与当时的中国一样,实行“锁国政策”,禁止外国人进入日本,对西方的经济、文化采取严防死守的态度。1853年“黑船事件”[4]“黑船事件”也称“黑船开国”,是指1853年美国海军准将马修·佩里率舰队武力抵达日本江户(东京)向当时的孝明天皇递交美国第十三任总统米勒德·菲尔莫尔(Millard Fillmor)要求同日本建立外交关系和进行贸易的国书,此事件促使1854年日美两国签订《神奈川条约》,日本由此结束锁国体制,为后来的明治维新奠定了基础。促使日本逐渐走上了向西方学习的道路,尤其是1868年明治维新之后,日本社会掀起了全面西化与现代化改革的狂潮。在音乐方面同样如此,西方音乐伴随着西方传教士的活动在日本社会大面积传播,受西式教育的日本人,开始借鉴、模仿西方音乐进行音乐创作,学堂乐歌这一形式也首先在日本的新式学堂中出现[1]中国人看到这样的文字丝毫不会感到陌生,1898年“戊戌变法”后的中国社会同样经历了这样的历程,我们有着切身体会。可以说在我国共产主义的先驱们选择“走俄国人的道路”之前,我国社会曾经有着一场更为广泛的“走日本人的路”的整体社会实践——笔者注。。《春天来了》这首歌就创作于这样的大背景之下。

《春天来了(春が来た)》的词作者是日本近代著名的作家、文化学者高野辰之。高野辰之生于1876年,长野县人,家境颇为殷实。1899年毕业于东京帝国大学国文学专业。1910年任教于当时日本最早的国立音乐专门学校——东京音乐学校(现在的东京艺术大学)。1925年又在东京帝国大学以《日本歌谣史》取得文学博士学位。1926年任东京帝国大学讲师教授“日本演剧史”,随后又在东京大正大学任教授,1947年去世。作为学者,高野辰之曾出版《净琉璃史》(1900)、《歌舞音曲考说》(1915)、《日本民谣研究》(1924)、《日本歌谣史》(1926)等专著,由于其卓越贡献,曾获得日本学士院奖。作为小说家、词作家和剧作家,他创作了很多脍炙人口的带有乡村怀旧意境的歌曲,在日本社会广为传唱。尤其是他曾经为近百所学校创作了校歌歌词,1996年曾结集《高野辰之作词全国校歌集》出版。《春天来了(春が来た)》就是其歌词创作中的精品。

《春天来了(春が来た)》的曲作者是作曲家冈野贞一。冈野贞一1878年出生于鸟取县,幼年丧父,家境贫寒。1892年,接受基督教洗礼,次年,跟随冈山地区教会的传教士学习风琴演奏法。1892年进入东京音乐学校学习,1900年毕业。1906年回到东京音乐学校任教后一直从事音乐教育事业,1923年升任教授,1932年退休,1941年去世。此外,冈野贞一还在1918年任日本文部省编纂的《普通小学唱歌》(日语称为“寻常小学唱歌”)的作曲委员,而且在将近40年间长期担任东京中央教会圣歌队的指导。冈野贞一的创作也以校歌为主,尽管在有些作品是否为其作曲在日本学界还有争论,但据统计他一生曾为超过160个学校的校歌谱曲(多数是中学校歌),至今还有50多所学校依然将其作品作为校歌传唱。

从上述生平可知,高野辰之和冈野贞一在1910年代共同任教于东京音乐学校,二人共事多年。他们合作过很多歌曲,比较著名的有《故乡》、《春的小川》、《胧月夜》等,本文介绍的《春天来了》也是其中之一。

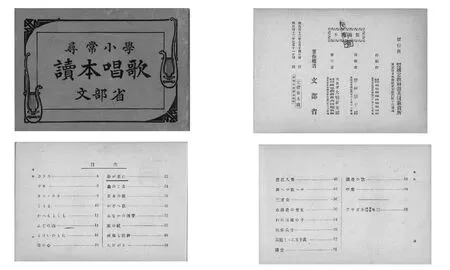

《春天来了》这首歌创作于1910年,并发表在当年日本文部省发行的《寻常小学读本唱歌》之中。之后还多次被选用,如1912年选入《寻常小学唱歌(三年级用)》,1932年选入《新订寻常小学唱歌(三年级用)》,1941年发行的《歌的书うたのほん(下)》也将其收录在内。由于其歌词通俗而又意境深远,加之旋律优美、琅琅上口。很快就在全日本各地流行起来,甚至被翻译为不同语言传播到世界各地(见附录?),成为近代日本歌曲创作的一个代表。1945年以后日本新出的各种音乐课本中也多有选用,直到2007年出版的《日本歌曲百首选》中,《春天来了》这首歌仍作为日本战前音乐歌曲创作的代表被选入。

还需要提及是,最早收录《春天来了》这首歌的《寻常小学读本唱歌(尋常小学読本唱歌)》是日本第一部全国音乐课(当时称为唱歌课)的统一教材。书中共收录了27首歌曲,是由当时的日本文部省组织编撰并在全国发行的。其中的音乐全部由东京音乐学校的教师们完成,冈野真一是其中之一[2]根据www.d-score.com提供的资料,该教材的词曲作者当时并没有被记录,这些歌曲逐渐被称为“文部省唱歌”。根据这本教材的“编集委员”名单看,除了冈野贞一外,曲作者还应该包括有上真行、小山作之助、鸟崎赤太郎、楠美恩三郎、南能卫等人。。由于词曲均有日本人创作,且在全国范围内使用,使这本教材成为日本音乐史上具有划时代意义的著作。收录的27首歌曲中有不少在百年后的今天仍为人们所熟知和传唱。

结语

关于满语《花儿开了》和《雨日》属于学堂乐歌的定性和一系列考证即如上文和笔者的其他相关文章。笔者在2007年《民歌,还是学堂乐歌?——两首满语歌曲类别归属的探讨》一文的结尾曾提出应该关注学堂乐歌的时代性和民族性,以及满、蒙古等北方民族在近代音乐史中受留日学生影响出现的新音乐类型等问题。十年后通过对满语学堂乐歌的再考证,笔者以为在少数民族音乐研究中应该注意如下几点:1.音乐直觉、音乐形态分析和文献资料的重要性!2.中国音乐史是56个民族共同书写的;中国音乐的现代化转型也是56个民族共同完成的!3.少数民族音乐研究也要关注本民族音乐在现代化过程中出现的音乐现象,不要有意无意地忽略!?

满族学堂乐歌就是一例。

附录1.《春天来了》日语歌词及其罗马字转写

附录2.《花儿开了》满语歌词、罗马字转写和汉语直译

附录3.《春天来了》英语歌词(歌词来自网络《经典英文卡通儿歌》之43)

附录4.《寻常小学课本唱歌》封面、目录、封底图片

(责任编辑朱默涵)

J607

A

1001-5736(2016)03-0064-4

[1]作者简介:赵晓楠(1974~),中国音乐学院音乐学系副教授。