量天测地:中国勾股术产生的社会背景及其文化意义

尹多智,纪志刚

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海 200240)

量天测地:中国勾股术产生的社会背景及其文化意义

尹多智,纪志刚

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海 200240)

从矩、圭表两种古代测量工具出发,考察了中国古代勾股术产生的社会背景,论述量天测地与圭表测影在古代中国的政治和文化意义,认为国家管理与民用生活为中国勾股术的产生与发展提供了丰厚的社会和文化土壤。对于中国古代社会来说,勾股术不仅仅是一条数学定理,还是可以用于生产、生活、国家管理等方面的重要计算法则,从而衍生出完整而严谨的中国古代勾股理论体系。这也使得中国古代的勾股术具有与其他文明不同的社会特点与文化涵义。

矩;圭表;量天测地;勾股术

中国古代以勾股定理为基础的勾股术产生于窥天测地[1],在这种量天测地的过程中,中国的勾股术逐渐形成,并最终发展成为具有丰富内涵的勾股理论体系和实践应用方法。对于中国古代勾股术的算法原理,许多学者已作了比较全面而详尽的论述,本文着重探讨勾股术产生的社会背景及其文化土壤。笔者认为,中国古代勾股术的形成和发展与古人在测量中所使用的两种工具有密切关系,其一为矩,其二为表。二者各有其用,又交相辉映。“用矩”仰观苍穹以量天,俯瞰人间以测地。“立表”则求地中以定王城之都,推日影以考时序轮回。从而使得中国古代的勾股术具有与其他文明不同的社会特点与文化涵义。

1 矩

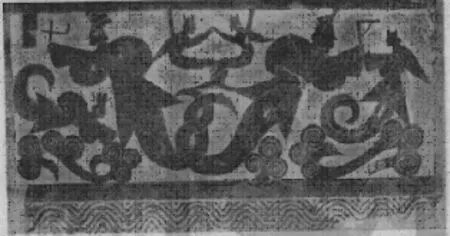

矩在中国古代社会的使用有着比较悠远的历史。战国时期尸佼所撰《尸子》卷下:“古者倕为规、矩、准、绳,使天下仿焉。”[2]3340这是关于规矩产生的最早记载。倕相传为上古尧舜时代的一名巧匠,说明当时矩已经有了非常广泛的应用。另一说是汉人根据传说,认为伏羲制定了规矩二器(图1)[3]。可见矩的发明是很早的。矩是两端为直角的曲尺,后来的矩是拐尺形,由两条垂直的直尺组成。矩的边上有刻度,可以用来画直角和直线,也可以用来进行直接或间接的测量[4]。

图1 汉武梁祠石室造像:伏羲手执矩,女娲手执规

《管子》第16卷:“规矩者,方圜之正也,虽有巧目利手,不如拙规矩之正方圜也。故巧者能生规矩,不能废规矩而正方圜也。”[5]《周礼·冬官考工记》:“凡揉牙,外不廉而内不挫,旁不肿,谓之用火之善。是故规之以视其圜也,萭之以视其匡也。……”郑司农云:“禹读为萭,书或作矩。”[6]1077《荀子·不苟》:“五寸之矩,尽天下之方也。”杨倞注曰:“矩,正方之器也。”[7]可见矩是用来矫正方形的一种器具。

矩也是中国古代社会一种非常重要的测绘工具。《周髀算经》卷上周公与商高论“数安从出”时,商高说了这样一段话:“故折矩,以为勾广三,股修四,径隅五。既方之外,半其一矩。环而共盘,得成三四五。两矩共长二十有五,是谓积矩。”[8]1-2这段话也提到了重要的测绘工具——矩,并且表明当时中国古人至少已经知道了勾三股四弦五的特殊勾股形。商高接着说:“故禹之所以治天下者,此数之所生也。”根据上文,“此数”应指将矩按对角线一分为二之后所形成的直角三角形的三边,分别为三、四、五。赵爽注曰:“禹治洪水,决流江河。望山川之形,定高下之势。除滔天之灾,释昏垫之厄,使东注于海,而无浸逆。乃勾股之所由生也。”大禹治水的关键是疏导水流,因此需要“望山川之形,定高下之势”。如何“定高下之势”呢?《史记·夏本纪》也记载了大禹率领民众治水的情景:“陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘檋。左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。”[9]准、绳、规、矩都是重要的测量仪器。可见,大禹在测量中运用了矩这一工具,而注文说这种“望山川之形,定高下之势”的方法正是勾股术的来源。可见,在大禹的时代,矩已经在国家水利、土木工程方面具有广泛的应用,人们因此积累起许多用矩的经验和知识,继而发展出了勾股术。章鸿钊也认为,勾股术正是为测量而发明的[10],梅荣照也指出勾股术是从矩的应用中发展起来的[11]。

《周髀算经》卷上周公与商高的问答中讨论了用矩测量的方法:

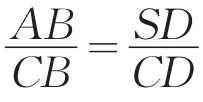

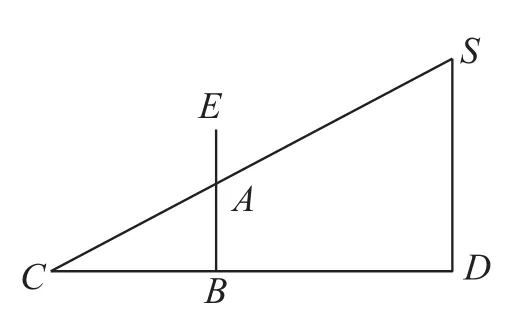

周公曰:“大哉言数,请问用矩之道?”商高曰:“平矩以正绳,偃矩以望高,覆矩以测深,卧矩以知远……”[8]8

其中,后三者说的是通过对矩作不同方式的摆放,可以对高度、深度和水平距离进行测量,其计算方法都利用了相应勾股成比例的关系。

图2 偃矩测高

2 圭表

另一种与勾股术的产生与发展有密切关系的重要仪器是表。表是直立在地上的竿子,通过立竿测影可以定方向、定时刻等。邓可卉认为中国古代立竿测影的方法约出现于新石器时代中期,即距今五六千年前[12]。可见中国古代很早就有了立竿测影的传统。在测影的过程中,人们也逐渐改进观测工具,周代的文献中出现了“土圭”一词,说明人们开始使用圭表测影,将表与圭相连,便于测量时读取影长。由于圭表测影在古代社会具有政治和文化上的重要意义,因此也为勾股术的进一步丰富与发展提供了社会基础。

2.1圭表测影的政治、文化意义

《周礼·大司徒》中有关于用土圭度日影的记载:“以土圭之法测土深。”注曰:“土圭,所以致四时日月之景也。测犹度也,不知广深故曰测。”疏:“度土之深,深谓日景长短之深也。”[6]250-251圭是一种玉器,也是官阶地位的象征。《说文》曰:“圭,瑞玉也。上圜下方,以封诸侯。”《尚书大传》曰:“古者圭必有冒。故圭冒者,天子与诸侯为瑞,诸侯执所受圭以朝天子。无过者复得以归,有过者留其三年。”[2]3580土圭则是专门用来测量日影的工具。《周礼·冬官考工记》记载了圭的不同形制和用途:

四圭尺有二寸,以祀天。大圭长三尺,杼上,终葵首,天子服之。土圭尺有五寸,以致日,以土地。裸圭尺有二寸,有瓒,以祀庙。琬圭九寸而缫,以象德。琰圭九寸,判圭,以除慝,以易行。璧羡度尺,好三寸,以为度。圭璧五寸,以祀日月星辰。璧琮九寸,诸侯以享天子。穀圭七寸,天子以聘女。……瑑圭璋八寸,璧琮八寸,以覜聘。[6]1120-1125

这里指出了“尺有五寸”土圭的两种用途——“以致日,以土地”。其中,“致日”也就是度量日影长度,目的是“以求地中”。《周礼·大司徒》说:“以土圭之法测土深。正日景,以求地中。”疏:“周公摄政四年,欲求土中而营王城,故以土圭度日景之法测度也。”[6]251关于“地中”概念,关增建做过具体的讨论,认为早在先秦时期,中国古人就产生了天圆地方的观念,而地中概念则是这一认识的自然产物。[13]《周礼·大司徒》给出了“地中”的具体判断标准:

“日至之景尺有五寸,谓之地中:天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。”注曰:“景尺有五寸者,南戴日下万五千里,地与星辰四游升降于三万里之中,是以半之得地之中也。”郑司农云:“土圭之长尺有五寸,以夏至之日立八尺之表,其景适与土圭等,谓之地中。今颍川阳城地为然。”案:《春秋左氏》,武王克商,迁九鼎于洛邑,欲以为都,不在颍川地中者,武王欲取河洛之间形胜之所,洛都虽不在地之正中,颍川地中仍在畿内。若然,武王已迁鼎于洛,欲以为都,周公又度景求地中者,武王虽定鼎讫,周公更度之者,所以审慎故。[6]252-254

可见古人以夏至之日影长一尺五寸作为地中标准,他们在平地上立八尺之表,其影长如果恰与长为一尺五寸的圭表相等,则该地为地中。当君王营建王城、定国都之时,都首先需要度日影,求地中。地中被认为是天时、地利、阴阳所和之处,建邦国、定都城应在地中。在周公时代,洛邑被认为是地中。“成王欲宅洛邑者,以天事言,则日东景夕多风,日西景朝多阴,日南景短多暑,日北景长多寒。洛天地之中,风雨之所会、阴阳之所和也。以人事言,则四方朝聘贡赋道里均焉,故谓之土中。”[14]无论从天事还是人事上来说,洛邑作为地中,都是建国、定都的理想之处。周武王克商之后,想以洛邑作为都城,也是希望借此表明其政权地位的合理性,让四方诸侯臣服于中央。因此,“地中”并不仅仅是自然地理学上的概念,而且还有着政治上的意义。

事实上,古人对日影长度的认识并不仅仅是数字度量,而且还将其与天人感应理论和阴阳理论相联系,这也反映在用来度日影的器具上。周代以土圭测影,土圭是玉石制成的,对此,“周以土圭正日景,求地之中,中于天地者为中国,先王之建国,所以致意焉。然必以玉为之,以其温润廉洁,受天地之中气,以类而求类也。”[15]245由于玉石“受天地之中气”,所以被用来度日影,求地中,即“以类而求类”。《周易·乾卦·文言》中有同类相应的说法:“同声相应,同气相求,水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。……则各从其类也。”[16]

日影的长短也与君政得失联系了起来。《周礼·冬官考工记下》释曰:

云“致日,度景至不”者,于地中立八尺之表,于中(应为“昼”)漏半,夏至日,表北尺五寸,景与土圭等。冬至日,丈三尺,为景至。若不依次,皆为不至,故云度景至不也。但景至与不至,皆由君政得失而来。度之者,若不至,使君改德教也。[6]1123

通过地中冬至、夏至的影长还能进而推算出二十四节气的影长,如果“当至而不至、未当至而至,则有日月之变,水旱之沴,人民疾疫之灾。古先哲王必谨视之,以修人事而奉天之戒”。[17]又东汉郑玄所注《易纬通卦验》卷下说:

冬至之日立八神,树八尺之表,日中规其晷之。如度者,则岁美,人民和顺,晷不如度者,则其岁恶,人民为讹言,政令为之不平。晷进则水,晷退则旱。进尺二寸则月食,退尺则日食。月食籴贵,臣下不忠,日食则害王命,道倾侧。故月食则正臣下之行,日食则正人主之道。[18]

古人认为“景至与不至,皆由君政得失而来”,并且晷影长度可以揭示人事活动、政令得失、日月之变、水旱灾害和吉凶等,这源自于中国古人认为天人一体、天人相与、天人感应的思想。

另外,《淮南子》说:“阳气为火,阴气为水。水胜故夏至湿,火胜故冬至燥。八尺之表,影脩尺有五寸。影脩则阴气胜,短则阳气胜。阴气胜则为水,阳气胜则为旱。”[2]109从现代的角度来看,日中日影的长短取决于一年之中太阳直射点的变化。夏至日时,太阳直射北回归线,因此影子短,温度高,较为干燥。冬至日时,太阳直射南回归线,因此影子长,温度低,较为湿润。而中国古人则将日影长短与阴阳理论相联系,从而加以解释。因此,日影的长短对于中国古人认识和解释大自然的现象也具有特殊的意义。

因此,由上文可以看出,对于先秦两汉时期的古人来说,晷影长度具有三方面的意义:第一,它是建邦国、定都城之时求地中的依据;第二,它是人们所借助于用来认识和解释一些自然现象的方式;第三,它是古人用于判断君王政令得失、天象、水旱灾害和吉凶的依据。正是晷影长度对于古人的这种特殊意义使得晷影测量成为一项重要的天文活动,并为勾股术的进一步丰富和发展提供了社会和文化环境。

2.2“日影千里差一寸”与勾股量天、测地

上文提到,土圭的用途之一是“以致日”,另一个用途是“以土地”。《周礼·典瑞》曰:“土圭以致四时日月,封国则以土地。”[6]538需要指出,“以土地”的“土”是测量的意思,也就是测量土地和疆域的大小。当时人们如何测量土地和疆域的大小呢?根据《周礼·大司徒》的记载,人们应是根据“日景于地,千里而差一寸”的关系进行测量的。“日影千里差一寸”的关系可能是中国古人在立表测影的过程中总结出来的关于日影长度之差与两地南北方向距离的关系而得出的经验和结论。《周礼·大司徒》说:

以土圭之法测土深。正日景,以求地中。……凡建邦国,以土圭土其地而制其域:诸公之地,封疆方五百里,其食者半;诸侯之地,封疆方四百里,其食者参之一;诸伯之地,封疆方三百里,其食者参之一;诸子之地,封疆方二百里,其食者四之一;诸男之地,封疆方百里,其食者四之一。[6]250-254

这里,“日影千里差一寸”的关系被用来确定诸侯国的疆界。席泽宗指出,“千里一寸”的数据应当是在这种测量疆域的过程中得出的经验数字[19]。只是,为诸侯国定疆界使用的并不是“千里一寸”的数据,而是“百里一分”的数据。郑锷曰:

冬夏至颍川阳城昼漏半,立八尺之表,夏至于表北得尺五寸之景,冬至于表北得丈三尺之景,皆为地中,此建国所用也。若建诸侯国,则不用此,何则?景一寸差千里,一分则百里。封侯国之大者,不过五百里,何取于土圭之寸耶?亦取其分而已。若建小国,又取其分以为小分也。一分百里,男国也,亦大都也。二分二百里,子国也。若小都五十里,则为小分五分。大夫二十五里,则为小分二分半,所谓建邦国都鄙也。[15]1070

因此,“千里一寸”是作为建国之用,“百里一分”则是作为建诸侯国之用,并且还可以依据实际需要将这一关系再往下推。而根据日影测定距离的具体方法则是勾股术。“黄氏曰:地形广远不可度量,故有土圭之法,今九章犹有句股存焉。”[15]1070说明使用土圭测量地之广远的方法是勾股术。将“千里一寸”的关系与勾股术相结合还能对天高、日远进行测量。《淮南子·天文训》给出了计算天高的方法,《周髀》卷上中陈子也指出了计算日高、日径的具体方法:

候句六尺,即取竹空,径一寸,长八尺,捕影而视之,空正掩日,而日应空之孔。由此观之,率八十寸而得径一寸。故以句为首,以髀为股。从髀至日下六万里,而髀无影。从此以上至日,则八万里。若求邪至日者,以日下为句,日高为股。句股各自乘,并而开方除之,得邪至日。从髀所旁至日所十万里。以率率之,八十里得径一里,十万里得径千二百五十里。故曰:日径千二百五十里。[8]37

这里求日径直接运用了勾股定理,求日高则使用了陈子重差求高公式,这是重差术的来源。约成书于西汉末年的《九章算术》“勾股”章是对中国古代勾股计算方法的系统总结,魏晋时期刘徽为“勾股”章撰写的注释则阐明了从勾股术到勾股比率理论的发展过程,特别是他为“阐世术之美”“辄造重差”。刘徽在《九章算术注序》中说“凡望极高、测绝深而兼知其远者必用重差。勾股则必以重差为率,故曰重差也。”[20]序8重差术是在勾股术的基础上进一步发展起来的测量理论,是对勾股测量术的进一步丰富和发展。从传统的“立表”“连索”一望、二望,通过重表、累矩,推衍为“三望”“四望”,丰富了测高望远之术,从而构成颇具有中国传统数学特色的“完整而严谨的理论体系”[21]351。三国时期的王蕃也利用勾股之术来求“天之里数”。唐代卢肇所撰《文标集》按:

吴王蕃法云:予因《周礼》郑众、郑元之言,用勾股之术,以求天之里数。夏至之日,以八尺之表,求晷于阳城,表南得影一尺五寸,南至日南,下无影,则日南去阳城一万五千里。立八十而旁十五,则日高八万里,日南邪去,以勾股法得八万一千三百九十四里有奇,盖天顶至地之数也。倍之,得十六万二千七百八十八里有奇,即天径之数也,以周径之法乘得五十一万三千六百八十七里有奇,即周天之数也。[22]

南宋秦九韶撰《数书九章》,卷7、卷8设测望类9题。其中第3、4、6、7问为勾股、重差术在军事中的应用。比如,第4问为“表望方城”,求敌城的边长和距离。术曰:“以勾股、重差求之。”即通过立两表分别望城东北角和东南角,构造出相似勾股形进行计算。第8、9问则为勾股、重差术在古建筑修复中的应用。比如,第9问“表望浮图”需求塔身高、轮高和塔心木长。术曰:“以勾股求之,重差入之。”也是通过立表两望、构造相似勾股形进行计算。秦九韶在《数书九章》中搜求这些问题是为了尽力满足社会实践的需要[23],可见勾股、重差术当时在军事、生产中有着广泛的应用,仍为测高望远的一条重要计算法则。

3 结语

中国古代勾股术的产生与矩、圭表这两种测量工具有着非常密切的关系。无论在使用矩还是圭表测量的过程中,都需要用到一项重要的计算法则——勾股术。而这种量天测地和圭表测影的测量实践是古代中国的重要活动,它们不仅仅出于生产、生活等方面的实际需要,而且在国家管理和民用生活层面具有特殊的意义,从而为中国勾股术的产生与发展提供了丰厚的社会和文化土壤。“量天测地”展示了中国古代数学家的宏伟抱负,诚如刘徽《九章算术注序》中所感叹“虽夫圆穹之象犹曰可度,又况泰山之高与江海之广哉。”[20]8“圭表测影”则是具体的数学实践活动,二者各有其用,交相辉映。在这个过程中,中国的勾股术逐渐丰富与发展,从简单的“立竿测影”到一般的勾股形测量,再到与“千里一寸”相结合对地形广远与天高日远进行测量,并进而发展出勾股重差理论,形成了完整而严谨的中国古代勾股理论体系。这也使得中国古代的勾股术具有与其他文明不同的社会特点与文化意义。

[1]李继闵.“商高定理”辩证[J].自然科学史研究,1993(1):29-41.

[2]尸佼.尸子[M]//李昉,李穆,徐铉,等.太平御览.北京:中华书局,1998.

[3]李俨.中国算学史[M].北京:商务印书馆,1937:4.

[4]冯立昇.中国古代测量学史[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,1995:25.

[5]刘柯,李克和.管子译注[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003:109.

[6]李学勤.十三经注疏·周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999.

[7]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988:49.

[8]程贞一,闻人军.周髀算经译注[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[9]裴骃.史记集解[M]//四库全书:第245册.上海:上海古籍出版社,1987:13.

[10]章鸿钊.禹之治水与勾股测量术[J].中国数学杂志,1951(1):16-17.

[11]梅荣照.刘徽的勾股理论[J].科学史集刊,1984(11):63-76.

[12]邓可卉,李迪.对圭表起源的一些看法[J].科学技术与辩证法,1999(5):48-51.

[13]关增建.中国天文学史上的地中概念[J].自然科学史研究,2000(3):251-263.

[14]黄镇成.尚书通考[M]//四库全书:第62册.上海:上海古籍出版社,1987:195.

[15]王与之.周礼订义[M]//四库全书:第93册,上海:上海古籍出版社,1987.

[16]傅以渐,曹本荣.易经通注[M]//四库全书:第37册.上海:上海古籍出版社,1987:12.

[17]王应麟.六经天文编[M]//四库全书:第786册.上海:上海古籍出版社,1987:172.

[18]郑玄,注.易纬通卦验[M]//四库全书:第53册.上海:上海古籍出版社,1987:888.

[19]卢嘉锡,席泽宗.中国科学技术史·科学思想卷[M].北京:科学出版社,2001:71.

[20]郭书春.九章算术译注[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[21]李继闵.《九章算术》及其刘徽注研究[M].西安:陕西人民出版社,1990.

[22]卢肇.文标集:卷上[M].民国刻豫章从书本.

[23]秦九韶.数书九章[M]//郭书春.中国科学技术典籍通汇·数学卷(一).郑州:河南教育出版社,1993:521-534.

Measurement of the Heaven and the Earth:the Social Background and Cultural Significance of Chinese Gougu Rule

YIN Duozhi,JI Zhigang

(School of History and Culture of Science,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240,China)

Starting from Ju and gnomon,two measuring instruments in ancient China,this paper examines the social background of ancient Chinese Gougu rule,discusses the political and cultural significance of the practice of measuring the heaven and the earth and measuring the shadow length of gnomon in ancient China,and holds the idea that national administration and civilian life provide rich social and cultural soil for the emergence and development of Chinese Gougu rule.In ancient Chinese society,Gougu rule is not only a mathematical theorem,but also an important computational rule that can be applied in production,living and national administration,etc.,and thus complete ancient Chinese Gougu theory system is derived.In this way,the social characteristics and cultural connotations of ancient Chinese Gougu rule are different from those of other cultures.

Ju;gnomon;measure the heaven and the earth;Gougu rule

N09

A

1672-2914(2016)02-0013-05

2015-11-11

国家社会科学基金项目(13AZS022)。

尹多智(1990—),女,湖南邵东县人,上海交通大学科学史与科学文化研究院硕士研究生,研究方向为数学史。

纪志刚(1956—),教授,博士生导师,E-mail:jizg@sjtu.edu.cn。