解析网络空间的公众环境诉求:议题、策略及影响

贾哲敏 于晓虹

解析网络空间的公众环境诉求:议题、策略及影响

贾哲敏于晓虹

网络问政平台是我国公众环境投诉的重要平台,也是我国环境问题集中展示的窗口。本研究采集了2008年到2014年人民网地方政府留言板中35169条公众环境诉求,利用自动文本分析法解析。研究发现,生活环境破坏是目前最受关注的环境问题,主要由城市居民投诉。经济发达、资源丰富的地区在水污染、空气污染和生态破坏方面的诉求明显高于中西部地区。生存困境已经取代健康风险成为环境污染首要的社会经济后果,呼吁/请愿则取代政府调查,成为公众最主要的政策诉求。身份属性、诉求类型会显著影响环境投诉中的社会经济后果与政策诉求偏好,可见公众具有主动性,能强化投诉策略以增强政府回应意愿。

公众环境诉求; 网络问政平台; 自动文本分析法

环境议题是我国公众最为关心的社会议题之一。随着互联网的发展,公众的环境话语权不断增强,反映环境问题的途径与渠道也日渐丰富。数据显示,环保部12369热线平台仅2013年就收到群众来电及网上反映问题48 749次,2014年共受理全国各地环境投诉1 463件*参见《环境保护部12369热线》,载环保部网站,http://yjb.mep.gov.cn/tssl/,2016-05-20。;人民网地方政府留言板自2006年开通以来,共收到涉及环境保护类议题的投诉共35 000余个,占所有投诉总量的16.7%,且还在持续增长*孟天广、李峰:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期,第17~29页。。网络问政平台具有便捷、低成本、公开、高效等特点,已成为极受公众欢迎的环境投诉渠道。而充分重视网络问政平台中的公众环境诉求,明确诉求特征与变化,对于政府识别环境舆情、提高应对环境突发事件的能力有重要意义。

本文借助自动文本分析方法解析全国性网络问政平台的公众环境诉求,先从议题类型、投诉主体、时空特征等方面展开描绘,分析特点与趋势,再进一步探讨公众如何使用社会经济后果、政策偏好诉求两种策略表达环境诉求,最后探析公众环境诉求中呈现出特定社会经济后果与政策偏好的影响因素。

一、文献探讨

(一) 现代化与公众环境诉求

工业化与城市化进程带来一系列危害人类可持续发展的环境后果*G.M.Tyler & S.Scott.Environmental Science:Problems,Concepts and Solutions.Belmont:Thomsom,2007,pp.5~6.,全球环境风险激增。环境污染涉及人的自由、权利、健康、生存、发展、安全、公平和正义诸多复杂的问题*冉冉:《环境议题的政治建构与中国环境政治中的集权-分权悖论》,载《马克思主义与现实》2014年第4期,第161~167页。,我国网络空间存在大量环境投诉,其根源是伴随经济发展环境污染日益突出,公众与企业、政府之间存在矛盾,导致不同程度的环境抗争。

环境诉求表达是一种较为常见、温和的环境抗争。主要方式如环境信访,“公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向各级环境保护行政主管部门反映环境保护情况,提出建议、意见或者投诉请求,依法由环境保护行政主管部门处理”*《环境信访办法》,载环保部网站,http://www.zhb.gov.cn/,2015-06-10。,然而在具体实施中存在渠道单一、回应缓慢、越级信访、满意度低等问题。另一种表达方式是公众借助大众媒体,使其环境诉求形成报道进入媒介议程。由于主流媒体通常热衷于报道正向、积极的环境议题,如“完善政策法规、坚持科学发展、加强环境治理等”,与民间环境诉求所关注的“法律法规缺失、监管不力、缺乏有效救济”等议题存在差异*黄河、刘琳琳:《论传统主流媒体对环境议题的建构——以〈人民日报〉2003年至2012年的环境报道为例》,载《新闻与传播研究》2014年第10期,第53~65页。,这不仅导致大量环境诉求无法进入主流媒体,也使得环境问题如何呈现成为多种力量博弈的结果*贾广惠:《论传媒环境议题建构下的中国公共参与运动》,载《现代传播》2011年第8期,第14~18页。。近年来,激烈的环境抗争则诉诸行动,如厦门PX事件、番禺垃圾焚烧事件等。这类诉求表达虽然效果显著,能够影响到政府议程,但容易走向极端,形成舆论审判*李丁、张华静、刘怡君:《公众对环境保护的网络参与研究——以PX项目的网络舆论演化为例》,载《中国行政管理》2015年第1期,第68~72页。。与前述三种方式相比,公众通过互联网表达环境利益诉求具有更为明显的优势。

(二) 网络空间中的公众诉求表达

当前我国重要的意见表达空间在互联网。互联网提供了平台,促进了公众对政治社会议题的批评、讨论和表述,形成了一种基于网络的、新的公众抗争的形式*邱林川、陈韬文:《迈向新媒体事件研究》,载《传播与社会学刊》2009年第9期,第19~37页。。这种表达空间为底层民众赋权*G.Yang.“The Co-evolution of the Internet and Civil Society in China”,Asian Survey,2003,43(3),pp.405~422.,也推动了公众网络环境话语权不断增加*童志锋:《互联网社会媒体与中国民间环境运动的发展(2003-2012)》,载《社会学评论》2013年第4期,第52~62页。基于微博、微信、论坛等民间传播具有独立性与影响力,公众的网络诉求表达具有为政府反向设置议程的能力*何舟、陈先红:《双重话语空间:公共危机传播中的中国官方与非官方话语互动模式研究》,载《国际新闻界》 2010年第8期,第21~27页。。与此同时,政府主导构建的半制度化公众意见表达空间(如网络问政平台)也获得了长足发展。这种空间有利于公众直接向社会或党政部门及其领导人,基于互联网提出或表达各类诉求,行使知情权、参与权、表达权、监督权*李金兆、董亮:《网络问政与政府门户网站发展》,载《实践与应用》2010年第3期,第44、45页。。与民间表达空间相比,公众在网络问政平台中的诉求更为明确,这体现在输入环节包括了网民个人或群体为实现一定的利益诉求或价值追求向行政系统提出的要求、批评和建议,在输出环节表现为制度化、流程化与常态化的政府回应*李松林:《政府回应性框架下的网络问政及治理思路》,载《长白学刊》2013年第2期,第71~75页。,并且更加强调政府与公众的互动*孟庆国:《网络问政的意涵、形式与特征》, 载《电子政务》2011年第9期,第12~14页。。这种特点通常使得公众对网络问政平台的回应性期望较高。因而公众在面临环境威胁时,为了获得政府关注并尽早解决问题,更倾向于使用这类平台投诉。

(三) 网络环境诉求表达的特征与策略

毋庸置疑,环境诉求已成为网络问政平台中最主要的诉求类型之一。通过对传统官方环境投诉系统的分析,有研究发现不同主体间存在诉求差异。如农民关注客观环境破坏、生态危机以及对资源利益与环境后果的分配与制度安排与操作的公平性感知*刘春燕:《中国农民的环境公正意识与行动取向——以小溪村为例》,载《社会》2012年第1期,第174~196页。,而城市居民更关注具体的群体性利益问题,如拆迁和业主维权以及包括环境污染和整治在内的一般性问题*张虎彪:《环境维权的合法性困境及其超越——以厦门PX事件为例》,载《兰州学刊》2010年第9期,第115~118页。。许多研究结果也发现了不同社会经济地位、不同地域的公众环境投诉类型与分布存在显著差异*Y.Dong,M.Ishikawa,X.Liu & S.Hamori.“The Determinants of Citizen Complaints on Environmental Pollution:An Empirical Study from China”,Journal of Cleaner Production,2011,19(12),pp.1306~1314.*B.D.Jones,S.R.Greenberg,C.Kaufman & J.Drew.“Bureaucratic Response to Citizen-Initiated Contacts:Environmental Enforcement in Detroit”, American Political Science Review,1977,71(1),pp.148~165.。对论坛、微博等民间网络环境诉求的研究集中于议题特征与策略两方面。有研究分析某种环境诉求的特点,如以“雾霾”微博为例,分析其传播主体、主题、体裁、情绪表达*綦星龙:《微博中公共环境危机的话语构建与传播功能——基于新浪微博“雾霾”议题的内容分析》,重庆大学硕士学位论文2014年,第17~20页。更多研究针对环境网络舆情,如基于框架理论,认为网络环境诉求集中凸显了“矛盾”与“冲突”框架,重感性轻理性、重标题轻内容、重引爆轻引导、重公众轻官方*黄河、刘琳琳:《环境议题的传播现状与优化路径——基于传统媒体和新媒体的比较分析》,载《国际新闻界》2014年第1期,第90~102页。。在策略层面,提及较多的是情感策略,在网络政治抗争动员过程中起决定性作用*谢金林:《情感与网络抗争动员——基于湖北石首事件的个案分析》,载《公共管理学报》2012年第1期,第80~93页。,另一种主要策略是公众利用诉求框架与政府展开协商,以期获得广泛关注*周裕琼、蒋小艳:《环境抗争的话语建构、选择与传承》,载《深圳大学学报(人文社会科学版)》2014年第5期,第131~140页。。

有关研究虽然取得了丰富成果,但对网络问政平台的挖掘还不够,对公众日常环境诉求探讨不多。有研究总结了网络留言板中的两种公众诉求,一是投诉举报、咨询求助等个人诉求(传统型),二是建言献策,参与意识较强的诉求(公民型)*罗昕、李兮言:《媒体网络问政平台的传播效果探析》,载《东南传播》2012年第5期,第66~68页。,但仍需进一步解析,着重分析“究竟谁在诉求,诉求什么,希望如何解决”,而对诉求中策略使用及影响因素的分析则更为稀少。另一不足是现有研究多使用个案分析、内容分析方法,难以涵盖网络海量数据,导致分析受限。有研究已经使用自动文本分析方法解析网络问政平台的政治诉求,对诉求类型进行了分类,认为时空因素、议题归属和表达方式是影响政府回应性的主要因素*孟天广、李峰:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期,第17~29页。,给本文提供了可以借鉴的思路。

二、研究设计

(一) 数据来源

本文使用的数据来源于人民网“地方领导留言板”,这是目前唯一覆盖全国的官民互动平台,自2006年开办以来共收到网友留言60多万条,回复30多万条,累计53位省委书记、省长、超过150位地市级一把手对网友留言做出公开回复*《人民网地方领导留言板》,载http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/370359/index.html,2015-06-30。,具有极高的关注度与影响力。该平台全面展示了“网友留言——政府回应”的互动过程,且电子文本完整、准确,便于计算机采集数据。本研究利用网页抓取软件共获取2008年到2014年关于环境议题的公众诉求留言共35 169条,作为数据分析对象。

(二) 分析方法

自动文本分析法借助计算机对海量文本进行处理,核心任务是对数据进行分类(Classified)。本研究采用有监督机器学习法(Supervised Learning Method),即先由人工进行部分文本编码,然后由机器学习人工编码模式并完成剩余编码*B.Pang,L.Lee & S.Vaithyanathan.“Thumbs Up? Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques”,EMNLP,2002,pp.79~86.。具体操作为先从35 169条诉求中抽取531个样本,逐条分析内容,按照分析需求归纳入类。参考我国环境污染的划分标准,本文将环境诉求议题分为水污染、空气污染、噪音污染、固体废弃物污染、生活环境破坏、生态破坏。策略分类借用扎根理论思想,对样本内容进行逐层归纳。社会经济后果即公众认为环境污染带来的对于个体、社区或社会的影响,分为生存困境、生态灾难、健康风险、政府腐败;政策诉求偏好指公众在投诉中明确表达的希望政府采取的行动,包括政府执法、经济赔偿、政府调查、呼吁/请愿。随后,按类别分别建立关键词词典,详尽描述类别,利用混合成员模型(Mixed Membership Model)对剩余文本分类,再通过统计探析环境诉求的基本特征。本文还对地域变量进行了可视化展示,并通过逻辑斯蒂回归探寻公众使用社会经济后果、政策诉求偏好两种策略进行环境投诉的影响因素。

三、公众网络环境诉求的基本构成:议题、主体与时空特征

(一) 公众网络环境诉求的议题类型

表1展示了环境投诉涉及的污染议题类型。公众对生活环境遭到破坏的投诉最多,总量为18 324个,所占比例超过一半(52.1%)。其次为水污染,总投诉量为10 669个,所占比例为30.3%,其余依次为生态破坏(11.9%)、固体废弃物污染(9.2%)、空气污染(8.3%)、噪音污染(7.3%)。

表1 网络公众环境诉求的环境污染议题类型(N=35 169)

(二) 公众网络环境诉求的主客体特征

诉求主体城乡差异结果显示(表1):农村居民投诉20 320个,集中在水污染(29.4%)、生活环境(26.5%)、生态破坏(12.9%)三方面;城市居民投诉14 876个,集中在生活环境(87.0%)、水污染(31.6%)方面。除生态破坏的投诉为农村居民(12.9%)高于城市居民(10.4%)外,其余各类投诉中城市居民所占比例偏高,特别是生活环境破坏一项,城市居民远高于农村居民。说明农村居民在基本生态方面受影响较多,城市居民更关注生活环境与居住质量。

网络问政平台鼓励实名表达,样本中共有12 187个帖子表明了身份(表2)。投诉主体有两个峰值,一是本地居民(36.2%),二是农民(25.7%),这体现出环境投诉的本土化,即公众直接代表自己的利益,更关心与自己居住、生活、生产直接相关的问题。职业身份在一定程度上代表了投诉能力与水平,所占比例最高的为干部(16.5%),其次为产业工人(13.1%)、专业技术人员(9.3%),企业家/个体户比例最低(6.4%)。

表2 公众网络环境投诉主体的身份分布(N=12 187)

(三) 公众网络环境诉求的时空特征

图1反映了2008年到2014年各类环境污染投诉的时间变化。水污染与生态破坏污染分别在2010年与2011年达到投诉顶峰,自2012年起明显下降,这与政府更为重视水源保护与水污染治理并着意减少生态破坏有关。其余各项投诉总体呈现逐年增长的趋势。2012年起,固体废弃物污染投诉有所增加,明显受到近年来频繁出现的如“焚烧垃圾”一类的环境维权事件影响。空气污染则随2013年后“雾霾”凸显而保持稳定的投诉比例(10%)。投诉增幅最大的是生活环境污染,由2008年的34%增长到2013年的58%,说明公众对于生活环境要求更精细,一旦受损,就希望投诉来维权。

图1 公众网络环境诉求议题类型的时间变化趋势(单位:百分比)

空间分析显示,各地公众均通过此平台进行过环境投诉,不同地区公众关心的环境问题也不同。北京、天津对各类环境议题的投诉均在全国前列,其次为浙江、河北、江苏、上海等地,这既说明经济发达省份存在的环境问题类型复杂,也说明上述地区公众权利意识较强,善于运用各种方式投诉,而经济欠发达地区如甘肃、青海、西藏、宁夏、云南、贵州等投诉比例总体偏低,但也能反映出上述省份公众对具体污染类型的投诉也有所重视。

图2通过可视化展示了四项环境议题在空间分布上的特点。在水污染投诉中,排在前列的省份为河北、河南、天津、黑龙江、海南,全国除中西部个别省份外均保持20%以上的投诉比例。经济最发达的京津冀、江浙沪与广东省对空气污染的投诉最多,北京更因经常受到雾霾困扰而投诉量高居榜首(14.2%)。生活环境破坏投诉分布广泛,比例在50%以上的不仅包括北京、天津、上海等地,还包括四川、重庆、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、山西等中部、东北地区经济快速发展的省份以及西部的新疆、青海、甘肃等地。这些地区在现代化过程中面临更多的城市拆迁、基础设施建设、街区改造问题,可能影响到部分公众生活,因而产生高比例投诉。生态破坏投诉则以自然地理多样化、生态较为脆弱的地区为主,如海南、福建、浙江、湖南、江西以及河北、山东等地。

图2 四项环境议题公众网络诉求的空间分布(单位:百分比)

四、公众网络环境诉求的策略构成:社会经济后果与政策诉求偏好

(一) 社会经济后果的呈现与影响因素

从表3可以看出,生存困境(31.7%)与健康风险(30.3%)是网络环境诉求中呈现出的主要社会经济后果,其次为导致政府腐败(15.1%),认为环境污染为整个社会带来生态灾难的比例偏低(3.3%)。从城乡差异的角度来看,农村居民认为环境污染的后果更为严重,他们不仅比城市居民更强调健康风险与生态灾难,还认为环境污染将产生更多的“政府腐败”。这可能是因为农村居民与自然生态环境的关联更为密切、直接,且基层政府经常不能更好回应农村居民的环境诉求。城市居民对经济建设带来的生活环境破坏尤为敏感,随之感到生存困境。

表3 公众网络环境诉求的社会经济后果(N=35 169)

公众对于社会经济后果的感知由2008、2009年的健康风险向2010年之后的生存困境转化(图3)。健康风险是早期公众心目中最重要的环境后果,但已有所减弱,而对生存困境的担忧逐年增长,到2012年达到顶峰,随后又有所回落,仍然高于健康风险。公众认为环境问题涉及政府贪腐在2010年左右飙升,后来不断下降,随着2013年国家对腐败重拳出击,已降至最低。公众对生态灾难后果的关注则一直较为稳定。这种变化也说明公众对于环境污染后果的认知已从个人视角向多元视角转变。

图3 公众网络环境诉求中社会经济后果的时间变化趋势(单位:百分比)

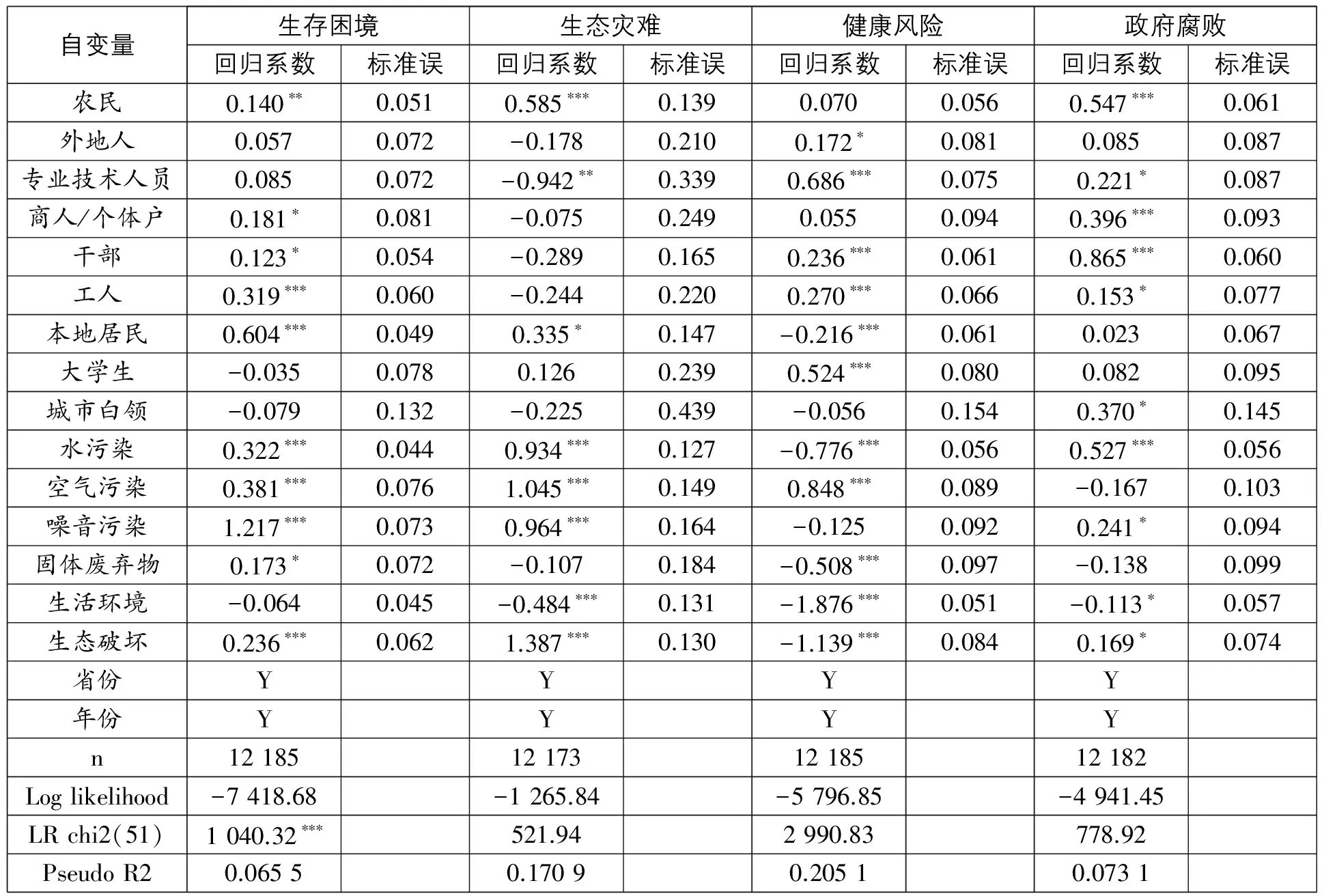

逻辑斯蒂回归分析结果显示(表4):本地居民最容易提及生存困境,且如果投诉噪音污染、空气污染和水污染,则会更加重视这一后果。农民比其他群体更关注生态灾难,除固体废弃物之外,其余污染类型均能影响到公众是否强调生态灾难,而生态环境破坏与生态灾难的关联性最强,生活环境的投诉最不容易涉及生态灾难后果。专业技术人员与大学生更偏向于阐释健康风险,而本地居民关注健康风险的意愿较低。最容易导致公众担忧健康的是空气污染,而投诉水污染、固体废弃物、生活环境、生态环境的公众已较少强调健康风险。干部与农民关联到政府腐败的投诉远远高于其他群体,水污染投诉也与政府腐败显著相关。

表4 公众网络环境诉求中社会经济后果的逻辑斯蒂回归分析

注:(1)模型因变量采用0-1测量,自变量的参照类为“其它”;(2)***代表0.001的显著水平,**代表0.01的显著水平,*代表0.05的显著水平。

(二) 政策诉求偏好的呈现与影响因素

表5显示了公众环境投诉的政策偏好,其中“呼吁/请愿”占比例最高(51.1%),其次是政府调查(50.9%),希望政府采取搬迁、关闭、整改、警告、罚款等措施的比例也较高(40.4%),仅有22.7%的公众偏向于获得经济赔偿。农村居民在经济赔偿一项(23%)略高于城市居民(22.1%),其余各项政策偏好均为城市居民偏高,其中城市居民要求政府通过执法而解决问题的比例(48.7%)远远高于农村居民(34.3%)。

表5 公众网络环境投诉中的政策诉求偏好(N=35 169)

公众的政策诉求偏好随着时间推移也在发生变化(图4)。2008-2010年,公众主要的政策偏好是政府调查,而在2011年之后,呼吁/请愿最受青睐,成为首选。这是由于呼吁/请愿式诉求有望形成舆论压力,获得政府回应的可能性增强。而经济赔偿则有逐年下降的趋势,政府执法在2008-2010年持续上涨,随后保持稳定。

图4 公众网络环境投诉中政策诉求偏好的时间变化趋势

逻辑斯蒂回归结果显示(表6),工人、本地居民与干部更倾向于要求政府通过执法来回应投诉。如果公众认为环境污染的社会经济后果导致了生存风险或存在腐败,也应采取执法措施。投诉者身份能够显著影响经济赔偿诉求,其中商人/个体工商户、城市白领最希望获得赔偿,其次是工人、农民。生活环境、生态破坏、政府腐败对经济赔偿都有正向影响,但空气污染的回归系数为负,说明公众认为空气污染并非经济赔偿可以解决。干部与本地居民更重视政府调查,如果投诉为生活环境、水污染、生态破坏,并涉及生存困境后果,公众则希望政府能够快速介入调查。白领、学生、工人、干部更愿意选择呼吁/请愿方式,而投诉生活环境与生态破坏,或认为环境问题造成了政府腐败、生存风险、健康风险后果,公众都更倾向于向政府呼吁/请愿。

表6 公众网络环境投诉中政策诉求偏好的逻辑斯蒂回归分析

注:(1)模型因变量采用0~1测量,自变量的参照类为“其它”;(2)***代表0.001的显著水平,**代表0.01的显著水平,*代表0.05的显著水平。

五、结论与启示

本文系统展示了网络问政平台公众环境诉求现状,映射出公众对环境议题的关注与认知变迁。我国公众环境投诉已涵盖各种污染类型,水污染、生态破坏的投诉比例仍然较高,伴随城市化进程而凸显的固体废弃物污染与空气污染投诉逐年增长,生活环境破坏投诉最为集中,已成最受公众关注、极为严峻的环境问题。城市居民是各类污染最主要的投诉主体,农村居民对生态破坏的投诉要高于城市居民。经济发达或快速发展、环境与生态资源丰富的地区民众是网络环境诉求主力军,中西部省份的投诉量也在增长,反映出这些地区公众的环境意识与运用互联网表达诉求的能力增强。

公众在环境投诉的过程中普遍使用社会经济后果与政策诉求偏好策略,总体趋势是生存困境取代了健康风险,成为公众视野中最重要的社会经济后果,呼吁/请愿则取代政府调查成为公众最集中的政策偏好。投诉主体身份、污染类型等因素对公众如何使用两种策略有显著影响。首先值得重视的是投诉者的本地化特点,即公众更为关心本地环境问题,多半是在个体利益直接受损的情况下提出诉求。如城市居民对生活状态与居住质量较为敏感,因此大量投诉生活环境破坏,并凸显生存困境,而农村居民则更为关注生态污染,并着意强调导致健康风险与生态灾难。其次为投诉者身份属性带来策略主动性,以加强表达力度。如技术人士、学生从专业、科学的角度阐释健康风险,城市白领迫切希望获得经济赔偿且最倾向于“呼吁/请愿”,干部身份的投诉者与农民群体更突出环境问题与政府腐败相关。再次,对社会经济后果策略的使用,也会影响到对政策诉求偏好策略的使用,即公众已形成一定的“诉求-回应”经验,明确何种环境后果可能会带来何种政府回应。如公众投诉生活环境破坏倾向于要求政府通过执法解决问题,而投诉生态破坏则希望开展调查弄清状况,希望得到经济赔偿就会更多强调政府腐败。最后,各类诉求主体都大量使用“呼吁/请愿”为政策偏好策略,尤其认为污染了带来生存风险、健康危害后果并与腐败相联系,就会倾向于通过情绪性表达刻画严重性与危害性,给政府带来舆论压力。

由此可见,对公众而言,未来应明确环境诉求权利,善用网络问政平台,改进诉求策略并提高质量。对政府而言,网络环境诉求将逐渐成为环境治理的信息资源,影响政府决策。政府应发挥网络问政平台的信息集散作用,建立环境舆情监测机制,全面把握环境诉求,充分预警;积极、有效回应公众,优先回应可能引发环境群体性事件的投诉;还应建立网络环境诉求数据库,分析环境诉求的变化与趋势,为制订政策提供支持*作者感谢清华大学数据治理研究中心提供的数据采集、分析和技术支持。。

●责任编辑:桂莉

Public Environmental Complaints on Semi-official Online Platform:Issues,Strategies and Influences

JiaZhemin(Beihang University)

YuXiaohong(Tsinghua University)

Semi-official online platform is one of the important channels to raise complaints on environment issues in modern China.We collect more than 35 000 environmental complaints from People’s Daily Online platform and use the method of automatic text analysis for study.The results show that living environment destruction is the most concerned environmental pollution issue,mostly raised by urban citizens.Developed and resource-rich provinces make any more complaints on water pollution,air pollution and ecological destruction than any other regions.In recent years,the primary environmental socio-economic consequence has changed from health risks to survival predicament,while the citizens petition become the most preferred request form instead of government leaded investigation.Finally,our study discovers that the strategies used by citizens in complaining process change with complainers’ identities and complaints types,aiming to strengthen expressive effects and increase government responsiveness.

public environmental complaints; semi-official online platform; automatic text analysis

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.06.013

教育部人文社会科学基金青年项目(14YJCZH064);国家社会科学基金青年项目(15CZZ036)

●作者地址:贾哲敏,北京航空航天大学公共管理学院;北京 100191。Email:jiazhemin@buaa.edu.cn。

于晓虹,清华大学政治学系;北京 100084。