微信“晒客”行为及其自我认知研究

靖 鸣 方 芳 袁志红

微信“晒客”行为及其自我认知研究

靖鸣方芳袁志红

微信“晒客”是借助私密通信工具在朋友圈参与、分享、体验和互动的一种社会交往主体。他通过晒自己的日常生活来展现自我,一方面维护人际关系,另一方面建构个人记忆和身份认知。微信晒客群体主要是具有大学文化程度的19至35岁间企事业、机关单位的普通员工,所晒内容大多是与自己直接相关的日常生活、心灵鸡汤和娱乐信息,反映了年轻人对自我和社会的认知。晒客所呈现的内容与公共生活相关的不多,分享创造性的东西也不多;男性偏重宣泄,女性偏重展现;年龄越大越喜欢呈现非日志类内容。

微信; 晒客; 自我认知; 移动社交媒体

一、研究源起和综述

“晒客”是继博客、闪客、播客、威客、换客之后兴起的一个网络族群。在我国,晒客崭露于2006年,最初聚集在各大人气旺盛的论坛和博客里。这一年9月,北京大学教师阿忆(周忆军)在个人博客贴出自己的工资单和支出明细账,引起网民的广泛注意和讨论。此后,很多人开始模仿阿忆的行为,在网上自曝工资单,而且主动公布行业、区域、职业、年限等,有的甚至把工资条遮住姓名扫描后发到网上,以示信息的真实性,通过网络交流、评论和比较,在社会身份的坐标体系中找到自我位置。网民从晒收入的满足中逐渐发展到无所不晒,晒衣食住行,晒情感隐私,晒投资,晒梦想,晒黑。晒的人越来越多,以晒为主题的网站网页便涌现出来,包括中国晒客网、晒客网、晒客部落、晒客帝国等等。2007年8月,教育部公布的171个汉语新词,晒客是其中之一。晒从无意识的个人行为演变为一场社会时尚秀,一个有积极意义的社会事件。

基于互联网Web2.0技术支持的晒客行为,一般认为是“share”的音译。数据网络时代,消除了创造、发现、分享的成本,而人是社会性动物,渴望交流和分享,这使互联网用户都成了潜在的参与者、体验者和分享者。1999年,美国人肖恩·范宁发明了一款Napster软件,用户凭此将自己电脑上的MP3格式歌曲目录与别人分享。西方学者在论述新媒体“share”时,都把2001年创建的“Wikipedia”作为经典来论述,从而论证分享的动力、影响和结果,比如,Clay Shirky在2008年出版的HereComesEverybody;ThePowerofOrganizingwithoutOrganizations一书就用了整整一章43页的篇幅。维基百科是动态、自由访问和编辑的协同生产知识体。中文网站与之相似的是百度百科和互动百科,但没有人会认为这与晒相关。

互联网用户“share”行为成为网络重要特征是在2005年社交媒体崛起后。这一年6月,美国纽约一群时尚人士举行了“美人鱼游行”活动,拍摄者各自把游行照片公开放到了一家叫Flicr的网上,最终这家平台汇集了此次活动的照片千余张。7月,伦敦发生“七七爆炸事件”,在地铁被疏散的人员用手机拍摄传给Flicr,因此,Flicr第一时间发布了相关照片。Flicr不仅为这些图片提供存储空间,而且还能反复使用,这些照片在这家网站上引发大量评论。人们通过这些照片发现彼此,并联结起来,成为松散群体。Flicr被认为是社交媒体分享的源头。此后涌现的社交媒体Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、WhatsApp、Snapchat、LinkedIn、Myspace、微博和微信等等,都是采用开放的架构,以参与、分享、体验和互动为基础服务的。集成Facebook、Tweet、Google Buzz等英文社交媒体的Share This网站的宣传口号就是:驱动更真实的数字体验。

JonathanA.Obar和Steve Wildman概括了社交媒体的四大特征:1.基于Web2.0互联网技术的应用;2.用户原创内容(UGC)是生命线;3.社交媒体只是一个平台,靠个人和群体生产的特定内容来维护和发展;4.个人和群体通过平台联系促进线上社交网络的发展*Jonathan A.Obar & Steve Wildman.“Social Media Definition and the Governance Challenge:An Introduction to the Special Issue”,in Telecommunications Policy,2015,39(9),pp.745~750.。Kietzmann和 Hermkens等人把社交媒体分为七大功能区块:身份识别;对话;分享;在场;关系;名声;群体。所谓分享功能,表示用户在什么程度上交换、传播和接收有关内容。他们认为,社会一词意味着人与人之间的交流至关重要。在许多情况下,社会性就是人与人之间的关系——这是人们在网上相遇和交流的原因*Jan H.Kietzmann,Kristopher Hermken, Ian P.McCarthy & Bruno S.Silvestre.“Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”,in Business Horizons.2011,54(3),pp.241~251.。Clay Shirky在HereComesEverybody;ThePowerofOrganizingwithoutOrganizations(2008年)和CognitiveSurplus:CreativityandGenerosityinaConnectedAge两本书里分析和阐述了社交媒体“share”文化的驱动力、规则、影响和积极作用。他把“sharing”分为四种模式:1.个人分享,在原本没有任何联系的人们之间进行;2.在一个协作的群体之间进行;3.公共分享,协作群体积极尝试创造公共资源;4.公民分享,一个群体积极尝试改变社会*克莱·舍基:《认知盈余:自由时间的力量》,胡泳、哈丽丝译,中国人民大学出版社2012年,第191~192页。。他提出了共享意识,这指的是不同的人和群体了解某一情形,并知道还有谁了解同样情形的能力。共享意识让本来不协调的人或群体能够快速有效地合作*Clay Shirky.Here Comes Everybody:The Power of Organizing without Organizations.London:Penguin Press,2008.P.163.。

如今,每天Twitter发布5亿条推文,Instagram发送7000万张照片或视频*Jeff Bullas.《2015年最重要的33个社交媒体真相》,载http://tech.qq.com/a/20150414/011914.htm,2016-07-10。。全球最大的社交网站Facebook创始人扎克伯格致力于“做最好、最简单的、能让用户用最方便的方式分享信息的产品”。 “Facebook以真实的个人为中心,使得人们不仅可以在他们的固有语境中,还可以在固有语境之外与其他朋友建立友谊,开拓关系。”*大卫·柯克帕里克:《FACEBOOK效应》,沈路等译,华文出版社2010年,第229~231页。社交媒体的功能是通过“share”来实现的。分享为使用者提供自我展示的机会*D.C.DeAndrea,T.R.Levine & A.S.Shaw.“Online Language:The Role of Culture in Self-expression and Self-construal on Facebook”,in Journal of Language and Social Psychology,2010,29(4),pp.425~442.,很多人通过社交媒体在线上扩展了线下人际关系*T.A.Pempek,Y.A.Yermolayeva & S.L.Calvert.“College students’ Social Networking Experiences on Facebook”,in Journal of Applied Developmental Psychology,2009,30(3),pp.227~238.,对于大多数用户来说,在线上生产和交换信息已是个人身份、生活方式和社交关系的组成部分*S.Livingstone.“Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation:Teenagers’ use of Social Networking Sites for Intimacy”,in Privacy,and Self-expression.New Media Society,2008(10),pp.393~411.。研究还发现,今天,用户自己生产的图片、音乐、视频和文本充斥各处,它们虽然占据很小的物理空间,但很大程度上建构了我们个人记忆和身份认知,而且扩展了生活的公共空间,拓展了我们集体记忆能力*Nicholas Gane & David Beer.New Media:The key concepts.Oxford:Berg publishers,2008,p.82.。那些经常在社交媒体上互动交流的人,会感觉与社会有更紧密的联系,也会觉得更幸福*P.M.Valkenburg,J.Reter & A.P.Schouten.“Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents’ Well-being and Social Self-esteem”,in Cyber Psychology & Behavior,2006,9(5).pp.584~590.。

综上所述,晒客的晒与share都是基于Web2.0技术基础上的社交媒体应用,都是社会人源于交往的需要,动机是兴趣和自我实现,从而产生的一种分享行为。这种行为主观上为自己,客观上改变了人际交往的规范、身份认知和社会集体记忆。但是,由于传统文化和语境不一样,晒客体现的是西方文化中国化的一个结果。中国的各个晒客部落或网站在西方找不到相一致的。中国晒客晒的更多的是个人生活和情感隐私,西方晒客更多分享公共生活或空间。

腾讯公司2011年上线的微信是建立在QQ广大用户基础上发展起来的移动社交工具,借助QQ关系链,增强关系链社交。它首先是私密的通信工具,其次是朋友圈和群,公众号是附带带旺的。根据腾讯公司2015年微信用户数据报告,截至2015年一季度,每月活跃用户达到5.49亿;用户的男女比例为1.8∶1,男性用户约占了64.3%,而女性用户则只有35.7%;平均年龄26岁,97.7%的用户在50岁以下,86.2%的用户在18~36岁之间;企业职员、自由职业者、学生、事业单位员工这四类占据了80%的用户*数据来源:腾讯发布2015微信用户数据报告,载http://www.cmothinking.com/wxyx/5120.html,2016-07-10。。而95后基本不用微信*2016年中国95后社交媒体使用习惯研究,载http://www.199it.com/archives/489687.html,2016-07-10。。这些微信用户数据信息是本文调查所得数据分析的一个参考。

根据行为认知学,人们行为不仅受心理因素影响,社会环境和语境也对人的行为产生重要影响*Hana S.Noor Al-Deen & John Allen Hendricks.Social Media:Usage and Impact0.Plymouth:Lexington Books Publishes,2013.p.57.。班杜拉认为:“人的机能的实现是根据三合一互利互惠式模型解释的。在该模型中,行为、认知和其人的因素以及环境因素三者作为相互决定因素共同起作用。”生成符号、深谋远虑、评价性自我调节、反思性自我和符号交流构成人类本质特征*班杜拉:《思想和行动的社会基础:社会认知论》,林颖等译,华东师范大学出版社2011年,第25~29。。晒是人们日常生活在社交媒体上的一种呈现,或者是一种表演,“表演者往往隐瞒或掩饰那些与自己及其成果的理想化表演不一致的活动、事实和动机”,经过印象管理,修饰和润色,“目的是维持特定的情景定义,实际上,这代表着他对何种现实的要求。”*欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,黄爱华、冯钢译,浙江人民出版社1989年,第47~82页。

本文将微信晒客的行为呈现以及自我认知作为研究对象,从晒客社会关系与自我满足方面来探讨微信晒客的自我认知问题。晒客所晒内容折射的是人的社会关系、环境、社会认知、自我认知、工作效率和目标要求,反映了人的生存状态和社会文化。本文的基本框架是通过社会调查,展现微信晒客主体和晒的内容,分析晒客环境、心理图像、效果和影响。

本次社会调查的方法是通过问卷、QQ邮件、微博、博客链接散发等方式。因为微信晒客很难确定具体的样本人群是什么,无法确定抽样框架,为了获得最大限度的抽卷调研样本,更好地保证调研结果的合理性,所以采取网络随机抽样和滚雪球方法收集。首先随机选取用户调查,再由这些用户推广其他用户,完成阅卷收集。同时,在一些网络平台上进行问卷链接发放。本次调查按照问卷设置的不同年龄层随机抽取用户,由这些用户进行问卷随机发放。本次问卷调查发放共获得问卷849份,有效问卷为813份,问卷有效回收率96%。调查所得数据通过SPSS21.0统计软件进行分析处理,包括描述性统计分析,分析研究数据变量之间的关系。

二、微信晒客的性别、年龄、收入等基本社会属性

本文按社会人口学的调查方法分析整理作为行动主体的晒客的个人背景资料。每一个人的行为都有其背景,包括晒客,背景不同,行为方式和目的也不一样。

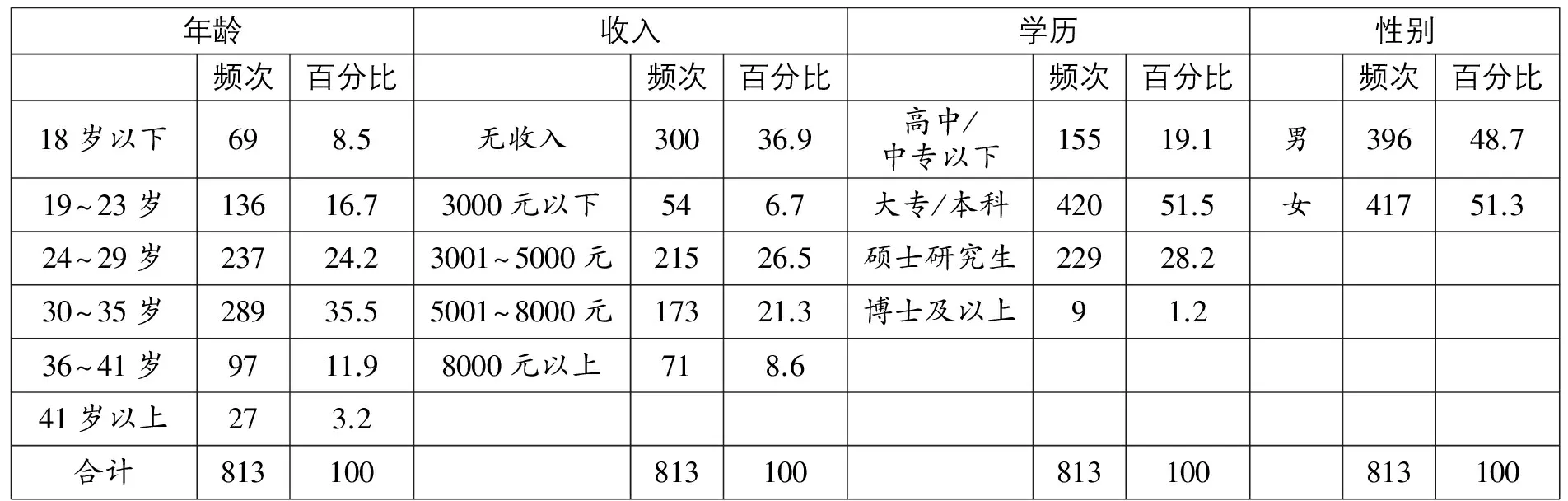

表1 微信晒客人口学分布特征

1.性别情况

性别是生物基本的社会属性之一,也是晒客基本的社会文化属性。通过对性别和年龄两个变量进行统计发现,微信晒客群体中,男性所占比例48.7%,女性所占比例为51.3%(见表1)。在微信晒客性别构成上,女性略高于男性。根据腾讯公司2015年的微信数据用户报告,男性用微信的人数远高于女性(高出28.6%)。我们由此可知,如果有条件,女性更倾向于晒。

2.年龄情况

晒客年龄分成六段来统计,这是考虑到这些不同年龄段的人学习、工作、生活状态不一样。18岁以下的人高中没毕业,处于紧张的学习状态;19至23岁的人,大多是在大学里学习和生活,与中小学生有明显的需求区别;24到29岁的人,离开大学走进社会不久,单身或刚刚成家;30至35岁的人,是1980年到1985年出生的,他们是第一代独生子女,没有兄弟姐妹的生活使他们从小背上了“叛逆一代”的名声,如今他们也到了而立之年,已经熟悉工作和社会,基本上已成家,却极有可能成为房奴孩奴;36至41岁的人,工作、生活进入比较稳定的状态,有了自己的交友圈;根据腾讯公司数据,40岁以上的人使用微信的比例较低,只有10%左右,所以把41岁以上的人作为一个类进行统计。从调查数据可以看出,24到35岁人群是微信晒客的主力军(见表1)。这个年龄段的人群初步形成自己的事业和社会地位,倾向于通过微信的晒来展示自我、互动,维护日常的人际关系。

3.学历情况

学历通常代表一个人的知识文化水平,也与一个人的学习、工作环境正相关,不同的学历往往人际交往的状态也不一样。鉴于我国九年制义务教育已经实施30年,大学教育也已大众化,所以把大专以下的归为一类;大学生是智能手机主要用户群,因此,把大专和本科生划归在一起进行分析处理;硕士研究生和博士研究生都属于高学历,把他们分开处理,是出于年龄、心理、专业性等的考虑。从表1可以看出,微信晒行为主体学历较高,本科及以上学历占79.7%,在本科学历中选择微信晒的用户所占比例为46.5%;研究生以上学历中选择微信晒的用户所占比例28.2%。其中缘由,一是18-35岁阶段的年龄是微信用户最大的人群,他们处于学习或工作状态,正处于展现自我、拓展人际关系、对外界变动敏感也极希望了解的阶段;二是高学历的人比低学历的人更容易接受新事物,对新事物的认知程度和包容能力都比较强。

4.收入情况

收入是考察一个人社会地位、独立自主能力的一个重要维度。无收入,一般是学生或失业待业人员;月收入3000-8000元是企业的一般职员、自由职业人、机关事业单位员工;月收入超过8000元是高收入,在单位里是中上层领导,在家里则是支柱,在朋友圈则是拥有比较高信任度的人。从表1可以看出,微信晒客收入在3001~5000元占26.5%,5001~8000元占21.3%,也就是说,晒客主要是企事业、机关单位的一般员工;无收入群体占36.9%,无收入的学生占比例较大。

以上调查数据显示,微信晒客群体中女性比例略高,年龄多为24~35岁,本科以上学历的晒客为主力人群,而从收入发现,微信晒客职业多分布在学生群体和上班族。

三、微信晒客所晒内容的碎片化呈现及相关性分析

在微信上,晒客呈现内容的对象与所呈现方式如何?不同的微信晒客展示的侧重点有什么不同?

(一) 晒客所晒内容呈现碎片化与多样性

通过对所调查的晒客内容进行SPSS数据描述分析得知,在微信平台上最常晒的内容分为两大类:日志类(指原创性内容)和非日志类(指链接分享)。

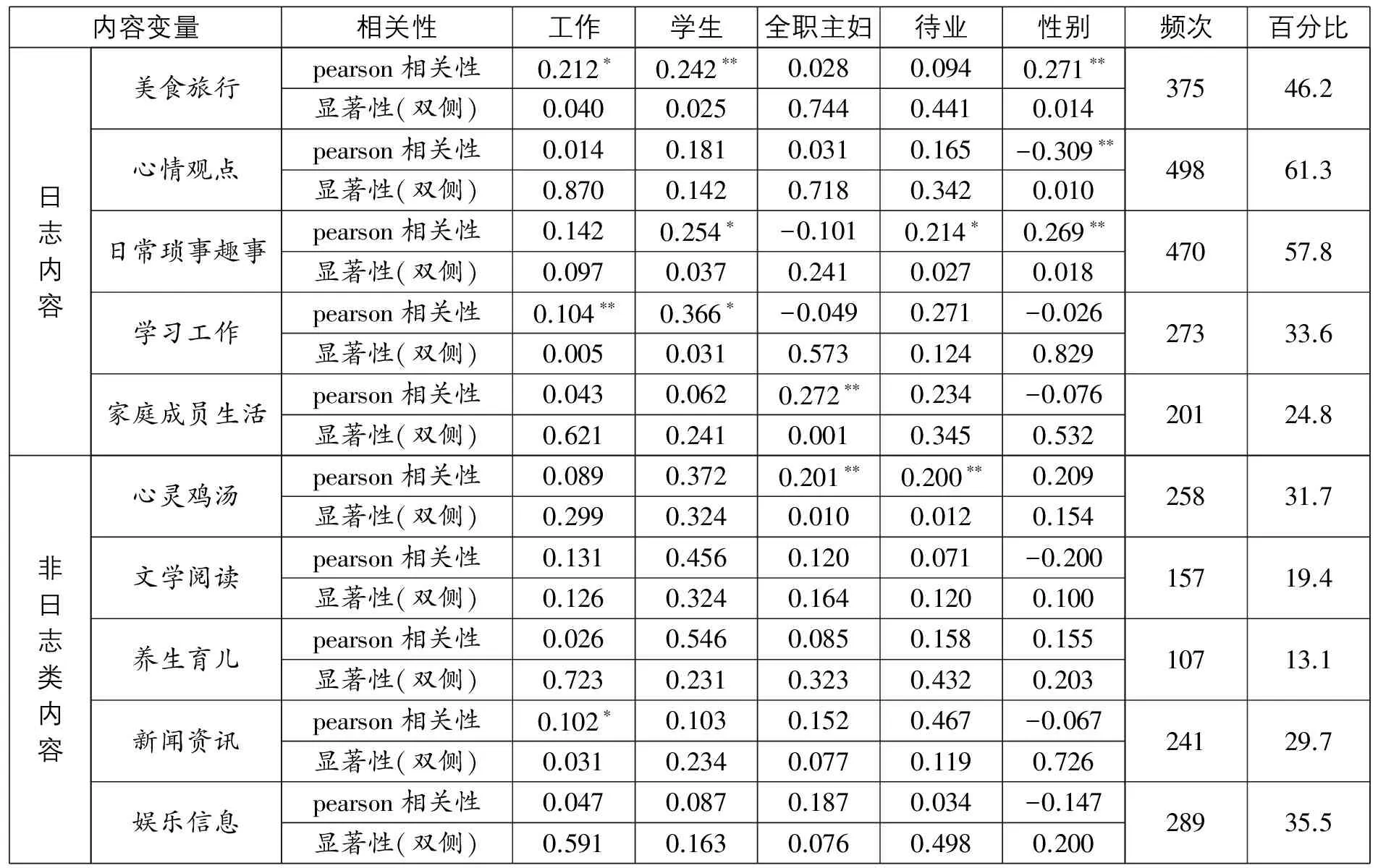

在微信平台上晒美食旅行、吐槽心情观点、日常琐事、学习工作日志类内容以及心灵鸡汤、娱乐信息非日志内容较为频繁,占比例相对较高,这与微信构建的用户体验环境、朋友圈成员构成以及微信使用者特质有密切的关系。同时为了更好地分析晒行为,本文将晒客主体特质、人格特质、社会属性以及所晒内容用SPSS进行相关分析发现,晒客不同的社会属性导致其行为的多样性。

(二) 晒客所晒内容与性别、年龄、社会属性相关性分析

1.宣泄与展现:男性与女性晒客不同的符号活动。

相关变量性别与晒心情观点、美食旅行、日常琐事趣事具有相关性,其相关系数检验的t统计量的显著性概率分别为0.010、0.014、0.018,均小于0.05,故拒绝零假设,确定性别与晒心情观点、美食旅行、日常琐事趣事具有显著相关性。由于Pearson相关在晒心情晒观点为负值,可以看出性别与晒心情观点呈负相关,即男性相比较于女性更喜欢晒心情观点。Pearson相关在晒美食旅行、日常琐事趣事呈正相关,即女性相比较于男性更喜欢晒美食旅行、晒日常琐事。

无论是心情还是观点吐槽都是一种情感的宣泄,男性相对于女性更喜欢在微信朋友圈进行情感宣泄,这与男女社会角色有关,无论从生活压力或者社会参与度,男性本身被赋予更多更高的社会期待。但是由于男性社会期待以及性格特质被长期塑造,不轻易流露情感以及热衷表达观点。为自己情感以及观点的发泄寻找一个途径,在自媒体发展迅速以及草根文化盛行的今天,通过社交媒体去宣泄自己情感和观点,对大多数人尤其是男性来说是较为普遍的选择。因此,在微信平台上,通过宣泄来构建形象是男性晒客进行自我呈现的一种途径和方式。相较于男性,女性晒客在微信上更倾向于展现自我,这同样与被社会长期塑造的女性心理有关,对于比男性更爱自拍的女性来说,这是一种更直接直观地构建自我形象的方式。

因此,无论是宣泄还是展现,这两种不同的符号活动都是对个体诉求与愿望的表达,是晒客的自我呈现。

2.社会身份不同:晒客体验差异化的主因。

晒客不同社会身份决定其所晒内容具有差异性。在社会身份调查中,本文把晒客分为在职工作者、在校学生、无业、全职主妇四类(表2)。

表2 微信晒客内容与职业、性别

*相关性在0.05层上显著(双侧);**相关性在0.01层上显著(双侧)

从表2可见,对相关变量在职工作者和所晒的10项内容进行相关性分析,这一变量与晒学习工作、美食旅行、新闻资讯的相关系数检验的t统计量的显著性概率为0.005、0.040、0.031,均小于0.05,故拒绝零假设,可见,晒客为在职工作者更喜欢在微信朋友圈晒学习工作、美食旅行、新闻资讯。在校学生与所晒10项内容进行相关性分析,这一变量与晒学习工作、日常琐事、美食旅行相关系数检验的t统计量的显著性概率为0.031、0.037、0.025,均小于0.05,故拒绝零假设,可见,在校学生晒客更喜欢晒学习工作、日常琐事、美食旅行。无业人群与所晒10项内容进行相关分析,这一变量与晒心灵鸡汤、日常琐事相关系数检验的t统计量的显著性概率为0.012、0.027,均小于0.05,故拒绝零假设,可见,无业晒客更喜欢晒心灵鸡汤、日常琐事。全职主妇与所晒10项内容进行相关分析,这一变量与晒家庭成员、心灵鸡汤的相关系数检验的t统计量的显著性概率为0.016、0.034,均小于0.05,故拒绝零假设,可见全职主妇更喜欢晒家庭成员、心灵鸡汤。

从上述数据分析可以看出,首先,在职工作者与在校学生在晒的内容呈现上基本一致,对工作学习、美食旅行都有显著相关关系。社会身份紧密相关的晒内容——学习工作是在职工作者和在校学生所共同具有的。究其原因这跟晒客职业的功利性有很大关联性,他们试图通过职业来获取自我功效和利益,希望从中获得幸福和福利。在微信朋友圈,这种职业功利性的体现尤为明显,因为圈子主要是晒客周围人构成。因此,通过晒学习工作来获得满足感是微信晒客常用的方式。由于无论是学生还是在职工作者本身都处于一定专业或者行业,职业性质也决定了圈子的不同,为了能与圈子保持一致,能激发圈子的话题性和活跃性,从而进入圈子进行互动,构建形象,呈现自我,这就促使晒客乐意晒自己,通过晒自己所处职业或者专业的信息去彰显自己,寻求他者的尊重,以此强化自我存在,最大化地被圈子认可,实现晒客对自我的认同感的诉求,增强自我的存在感和幸福感。其次,全职主妇与晒家庭成员的显著相关,与上述在职工作者、在校学生和晒学习工作有异曲同工之处。身为全职主妇的晒客,家庭打理是其重要核心工作,她们通过微信的圈子呈现工作状态,由于其朋友圈与现实交往圈高度重合,这促使她们放心去晒。如上所述,由于晒客年龄主要集中于24~35岁,这个年龄段有更多初为人母人父的人群,因此不难理解晒娃、晒幸福以及晒家庭照的刷屏。这表面看似晒家庭成员,实则是对自我信息的透露,全职主妇在圈中与同为全职主妇的晒客通过晒进行相互的沟通、交流,寻找归属感,同时对非全职主妇的晒客进行自我形象的重新建构,从晒家庭成员来获得自我满足感以及被他者和社会认可的社会身份。

四、社会资源呈现与维护:社会关系资本建构的有效路径

布尔迪厄认识到社会是一个积累的世界,为了理解社会的积累性,引入资本的概念。他认为在现代社会里有三种不同类型的资本,一是经济资本,这种资本可以立即并且直接转化成金钱,它是以财产权的形式被制度化的;二是文化资本,这种资本在某些条件下可以转化成经济资本,它是通过教育资质的形式制度化的;三是社会资本,社会资本在社会的联系中形成,在一定条件下也可以转换为经济资本,它是以某种社会地位、头衔被制度化的*包亚明:《文化资本与社会炼金术》,上海人民出版社1997年,第189~192页。。所谓社会资本是人与人之间相关的联系,存在于团体与社会网络中,作为个人是不能直接运用占有它的,唯一的办法只有通过成为该网络的一名成员抑或是建立起相关的网络连带,才能接近使用该资本,才可以给他人与自己带来未来的收益。

(一) 社会资源有效呈现方式:依托朋友圈的晒

人类天性中具有深刻的社会性,并且被人类自己的关系所塑造。所谓关系,“就是一种相互依赖:个体由此参与、思考并影响共同活动,或者分享他们关于那些共同经历的记忆”*托马斯·吉洛维奇等:《吉洛维奇社会心理学》,周晓虹译,中国人民大学出版社2009年,第82页。。人们同他人建立关系就是为人们带来一些生存的优势,获得更多社会资本,拥有更有利于自己生存的社会资源。人们为了进入不同性质和社会地位的群体,重要的手段就是依靠社会关系而为之,进而广泛提高社会生存能力和自己的社会价值。

人们在构建社会关系网络时,往往会选择有价值的关系网络进行交往,人们不断利用已有的资源提升自己,每个人都希望利用自己所拥有的资源达到吸引眼球的效果。因此,“在社会关系网络的建设中,我们要想办法引起互动对方的注意和重视,增加吸引力”*金安:《资本朋友》,四川出版社2006年,第59页。。同时人们所拥有的资源都证明了本身的社会所存在的价值,因而在从事自己的社会关系网络建设和发展中,都会在一定范围适度地呈现出自己的资源。在微信平台上对已经稳固和需要稳固的社会关系直接或间接用自己的资源优势来包装自己,吸引他人,不仅有利于建构自己的社会关系网络,同时也是对自身存在价值的认可。

权利和财富在社会关系网络建设中往往能起到立竿见影的作用,这就不难理解晒优越、晒富成为晒的主流内容。具备知识与能力的人容易获得尊重,尊重是社会关系产生的起点,是催化剂和黏合剂。这也是晒文学阅读、晒心灵鸡汤盛行的原因,同时也是 晒学习和工作等相关事宜成为微信用户最经常晒的内容的原因。家庭与社会背景是我们所说的后台,把这一资源优化到我们的社会关系网络中会有意想不到的作用和结果。发展自己的社会关系网络还有一个很重要的内容,就是提高和完善自己的气质与形象并优化这一资源,同时将自己最美好的一面呈现给社会。这也是建构社会关系网络的敲门砖。而晒自拍照就是在向大家传递自己的优秀气质和形象。人们在微信平台上晒评论,发表观点,就是语言表达能力的传递。而语言表达能力是个人一项重要资源。

(二) 社会关系资本维护:线上线下联系互动

维护和建立发展社会关系要从社会互动开始,即从感情的交流与沟通开始产生,因此人们发展社会关系离不开与他者的社会互动,就是将自己的想法和信息以不同的形式传递给对方,并希望对方做出自己所预期的回应,而对方根据传送过来的信息做出反应便换成了一次互动,在长久的连续的互动中,建立一个持久、稳定、牢固的社会关系网络。因此要维护好已建立的社会关系网络,互动是最基本也是最有效的办法,不仅对社会关系网络发展具有重要性,对关系维持也十分重要。

微信促使人们用零碎时间高效率针对性强地去经营维护已经建立的社会关系网络,为人们不能在现实生活中及时频繁互动提供一个刷存在感的机会。现实中人际关系网络有的是不需要花多大的代价就可以形成或建立的。这种关系是投入成本最低、关系最为可靠且利用率最高的一种关系。由于微信特殊的成员构成,加之微信是一款强关系社交软件,为新成员与晒客用户在现实生活中成为有交际的人。除了亲戚这种有血缘关系不会对人们因为冷淡而消失,同事、同学的关系因为是在特定时期认识发展的社会关系,若不经常互动就会感情变淡,这样对人们不费力气建立的关系就会造成浪费。除了这种较容易建立的社会关系,人们也通过已有的社会关系网络成员引荐或介绍其他相关人员,抑或是凭借自己的能力建立新的社会关系,无论他是原有的社会关系资源,还是凭借自己能力建立的社会关系资源,结交新朋友,其前提条件是先发展社会关系,将互动的对象纳入自己的关系网络中,如今互加微信已经成为继电话、QQ之后又一重要索取联系方式的渠道。通过微信互加,把结识的朋友纳入自己的朋友圈,去互动,去维持,然后再与他建立感情,使之有机会成为你真正的朋友。微信就是这样一款可以维持我们现实生活所建立的社会关系的社交软件。朋友圈既可以促进线上的社会关系的维护,同时又能促进线下关系社会资本的积累和增长。

晒在微信上是一种被人们广泛接受的互动表现形式,有助于社会资本积累。在现实中,远距离或者平时联系较少的朋友,我们不需要尴尬、强硬的找借口去搭讪,晒就是一种契机,我们对朋友晒的内容进行评价、点赞这本身就是一种互动,这样的互动也满足了人们被关注、被需要的心理诉求,也给予朋友间再互动的机会。因为晒本身就是一种自身信息的透露,是用户在发出主动关注的信号,让对方了解自己的行踪,给他者机会去和自己互动。在互动过程中,人们既可以得到对方的信息,关注大家都在做什么,同时也是在联络感情,如前所述,用户最经常晒的就是日常琐事和心情,他者对这一内容进行评论,这本身就是对晒用户日常生活的关心。

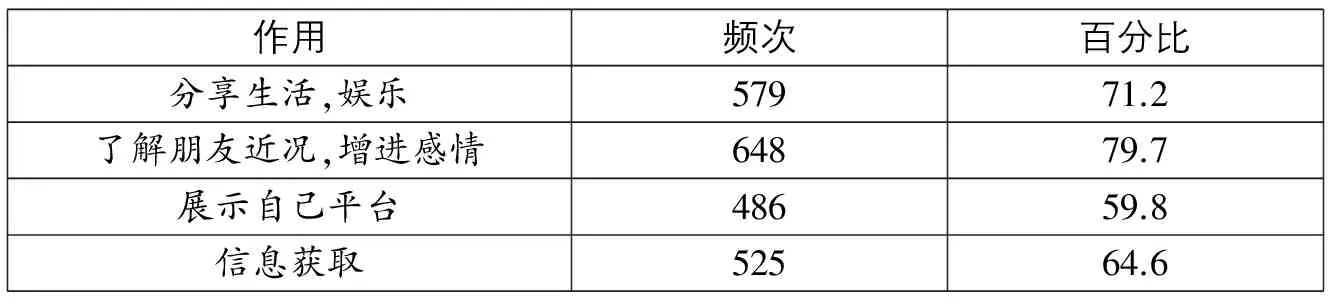

如表3所示,79.7%的用户认为晒可以帮助了解朋友的近况增进感情。这样的互动最终会导致彼此感情的升温,继而对我们的社会关系维护和建立起到强化作用。因此晒对人们已有的社会关系所需的互动是非常好的方式,正因为人们互动的加强,从而促进关系社会资本的积累。

总而言之,人们在微信上的晒其实就是在社会关系网络中晒自己所拥的资本。它对人们所建立的社会关系网络的数量与质量产生决定性影响,这些影响又会导致社会关系网络变动,而社会网络的变动反过来导致人们社会地位和济地位的变化。这是人们在微信平台上之所以晒的深刻的社会原因。

表3 您认为朋友圈的主要作用

五、微信晒客行为的自我认知与满足

“自我从本质上说是一种社会结构,是从社会经验中产生的”,“自我的构成是通过社会活动影响其他人然后采取由这种刺激引起的其他人的态度,接下来有对这种反应实施作用的社会过程”*乔治·赫伯特·米德:《心灵、自我与社会》,霍桂桓译,华夏出版社1999年,第155~189页。。自我认知是个体不断地在与社会交往的过程中对自我以及心理的认知,是人们对自己的看法形成的自我意识。可见自我认知是在自我与他人相互作用的基础上形成的。 这些相互作用内化了我们对自己的想法的一部分。我们的同一性是由我们对自己的想法确定的*凯·杜克斯:《当代人际交往奥秘》,邵晟东等译,云南人民出版社1991年,第78~79页。。其产生有其社会根源,包括社会身份、社会角色等成分,并指示个体对他人的影响感知以及在这个社会环境下的行为方式。因此自我认知其实就是探讨自我的社会性一面,通过自我认知创造进行修改,从而保持别人对自己的印象行为。

在微信平台上,晒客的晒行为就是在向他人建构理想形象进行自我呈现,无论晒的内容是什么,都是向他者进行关于自我信息的传达,晒是人们生活自我表现本能需求在网络中的延续。晒客选择在微信平台上进行自我呈现,通过在微信上所发出的信息内容向观众传达晒客对自我形象的认知。晒客对自己在微信上的行为进行观察评价,形成晒客对自我的看法和意识,从而构建自我图像,描述自我,产生自我认知。

互联网打破了地域限制,为人类构建了一个日常生活圈之外的虚拟环境,人们可以轻松地通过网络与他人建立网络虚拟关系进行沟通,使社交圈得以扩大 。人们越来越注重自我的存在感受,更希望被周围人重视、认同。人们可以随时随地把日常生活中交往的个人想发表的观点、做的事以及看到的事物,通过移动互联网晒到各自的微信平台上,而群体环境又促使这一群体晒客更倾向于通过微信与日常生活中的人进行分享与交流。

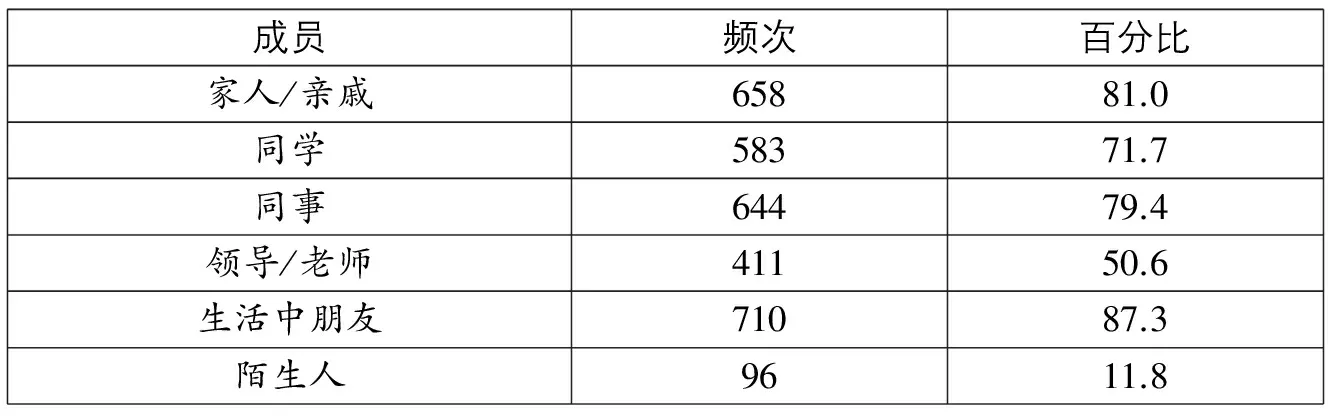

中国互联网络研究中心(CNNIC)的网络调查数据显示,“微信用户的好友构成,77.46%的好友是自己的QQ好友,手机通讯录添加以60.15%成为第二大方式。61.77%的被访者直接通过熟人的好友验证,对于陌生人的请求则采取冷处理,不予理会或直接删除”*CNNIC(中国互联网络信息中心):《2014年中国社交类应用用户行为研究报告》,载http://www.199it.com/archives/146238.html,2015-09-29,。。这种真实性是用户之间建立强关系的基础。本研究通过问卷调查得知,在微信晒客圈中(见表4),成员最多构成为朋友、同学,分别占了87.3%、71.7%;亲人约占了81%;同事、领导约占79.4%、50.6%。朋友、亲人是微信晒客圈子主要的对象,这是人际交往的需求所决定的,根据马斯洛的需求层次理论,社交的需要也叫归属与爱的需要,是指个人渴望得到家庭、朋友的关怀爱护理解,是对友情、信任、温暖、爱情、亲情的需要。这种需要是难以察悟,无法度量的。自有了网络社交工具,朋友和亲人一直是人们最经常自我呈现的对象。亲人、朋友是微信的主要构成者,决定了我们晒的内容更多地展示真实的自我,和自己的生活有着密切的关系,甚至涉及自身的隐私。而同学和同事是微信晒客圈子中另外两个主要对象,体现出人们所处的不同社会阶段时期的关系网络。这也是人们的社交圈不断扩大的来源。

由于微信晒平台多是由亲友、朋友、同学、同事构成,是晒客日常生活中主要社会关系的反映。因此微信晒平台与晒客日常生活圈高度重合,呈现出虚拟环境日常化的情景。这一特征也是微信相比较与目前其他社交媒体软件的不同之处。微信晒客表面上是在晒自己,其实是自身社会关系的折射。晒的内容直接或间接地与自身社会关系形成联系,当观者与晒客形成共鸣时,便更容易产生互动,满足晒客的内心需求,增加微信晒客的活跃度。观看者的反应会对微信平台上晒的用户给予极大的鼓励支持,在线用户也会对观看者做出热烈的回应。

由于晒的用户与观众在现实生活中彼此相识,和谐氛围促使观众不仅在微信的平台上或点赞或评论,在现实生活中也可以与建构主体进行对话,因此晒行为(内容)通常也会在日常生活中被讨论,成为话题。观众继续把对话带到现实生活中,反映观众对晒客建构理想自我形象这一行为在现实中被认可。在这一平台上搭建的社区里,即使没有经过渲染的简单的日常行为,在观众极为配合的响应下,也能营造出理想化的状态,这种状态再次刺激着晒客积极开展下一轮的自我建构行为。微信平台构建的社区式氛围,协助晒客持续注目成为话题,比其他的社交媒体更能满足人们被重视、关注的需要。

表4 您微信朋友圈主要构成成员

六、结 语

微信一开始定位于熟人社交,或与中国熟人社会有很大的关系。背景和关系是熟人社会很重要的话语条件。我们认识很多人,但是由于精力有限,不能一一进行沟通联系,而微信给我们提供了这样一个平台,可以通过这个平台与熟人进行互动,把现实中的弱关系转变为强关系。

但是,随着微信朋友圈不断推广,晒客的活跃度越来越高,由此从最初的新奇兴奋和相互的了解分享,到最后演变成晒客对内容发送和其他成员进行分组设置或者屏蔽。熟人关系似乎成了一种负担,强关系带来的强压性似乎越来越重。

相对于其他社交媒体,微信更多像是晒客的私人空间,是朋友间交流、了解近况、建构实用的社会关系的平台。但是,总会有其他成员晒的内容并不是那么受欢迎。由于微信主打的强关系、熟人社交的媒体平台,大家对彼此的不守规矩行为相对包容,毕竟朋友圈成员大多来自于线下即晒客的真实社会关系,晒客是不允许线上的行为不友好造成对线下的实体关系的损失。因此,采取容忍、默默的屏蔽是很多晒客采取的方式。

朋友圈成员多为与晒客周围事业工作相关的人员,所以朋友圈成员性质出现多元化、复杂化。晒客更不会完全暴露自己,呈现自己,同时对朋友圈的成员之间的互动也不再是仅凭兴趣或者关系疏远点赞或者评论,更多牵扯到的是利益。利益对关系的介入,就会使晒客忙于点赞和评论,而不是真正的沟通和对内容赞赏的态度。这是一种量化的互动,而不是质化的关系维护,因此也成为负担。

交流和归属的需要是人类的根本要求,人们通过社交媒体分享的行为来表现自我给人以印象,而这种分享行为被注意力和感情激起的认知过程决定感情的传染反过来影响分享行为*Stefan Steieglitz & Linh Dang-xuan.“Emotions and Information Diffusion in Social Media——Sentiment of Microblogs and Sharing Behavior”,in Journal of Management Information Systems,2013,29(4),pp.217~248.,分享的目的是为了在世界上找到有共同喜好的同类群体,从而在后现代的身份焦虑中确定自己公众形象。社会认同理论认为个人的自我意识来自于对群体的认知,即价值观和情感是否符合群体成员的要求*Tajfel.Human Groups and Social Categories:Studies in Social Psychology.Cambridge:Cambridge University Press,1981,p.255.。但一旦人们把自己归属于某一群体时,在群体里的表现就会更加突出和不一样*B.E.Ashforth & F.Mael.“Social Identity Theory and the Organization”,in The Academy of Management Review.1989,14(1),p.26.。所以,愿意晒自己的会更频繁地晒,沉溺于线上身份的自我满足中。这会减少面对面交流的时间和机会。

对于晒客来说,晒的过程也是自己整理个人信息的过程,并通过与朋友的互动,参与和体验人生,扩展学习能力。晒出来的东西,无论真假,都折射个人某种生存状态和渴求。凯文·凯利说:“纠结是二十一世纪网络图像的特性。”*凯文·凯利:《失控》,东西网编译,新星出版社2011年,第39页。中国用了30多年走过了西方资本主义国家花了三四百年才跨过来的路,社会发生了5000年未有之大变局,人员流动之频繁亘古未有,所以社会既有前现代,也有现代和后现代的特征,人们不免纠结。这种纠结反映到微信上,就是前面分析的晒的主体和内容。

人不仅是经济性动物,还是社会性动物。社会因人与人交往而成为可能。交往的状态反映人的生存状态,不管这种交往是否是符号仪式性的。当一个人的交往方式得到他人的赞同或鼓励时,就会继续加强这一行为,而行为形成惯习,惯习决定性格,个人性格决定自己的命运,社会群体的性格决定族群的社会发展。从调查得知,微信晒客大多数是18-35岁的年轻人,所呈现的内容反映的是这个群体对自我和社会的认知,然而,晒客所晒的内容基本与自己的日常生活有关,与公共生活相联度低,在朋友圈也缺乏创造事物、协同合作的分享,这与国外的社交媒体如FACEBOOK等不同,说明朋友圈还不能形成公共生活的讨论,离公共领域相去尚远,或者说只是虚拟公共空间私人化的一个场所。

●作者地址:靖鸣,南京师范大学新闻与传播学院;江苏 南京 210097。Email:jm5809@sina.com。

方芳,南京师范大学新闻与传播学院;江苏 南京 210097。

袁志红,河池学院文学与传媒学院;广西 宜州 546300。

●责任编辑:何坤翁

The Behavior and Self-cognition of Wechat’s Sharers

JingMing(Nanjing Normal University)

FangFang(Nanjing Normal University)

YuanZhihong(Hechi College)

Wechat’ share is a kind of social behavior by means of private communication tools in the circle of friends,sharing,participation and interactive experience.Sharer show themselves in cyber space by share their daily lives.It maintains interpersonal relationships,on the other hand,constructing personal memory and social identity.Mainly Wechat’ share group is education level of college.They are general staff of organs,between 19 to 35 years.The most content of share is directly related to their daily life,and soul soup,entertainment information.It reflects young people perceiving themselves and society.Sharer’s content is rarely related to public sphere or creation.the appearance of share in the Wechat is big difference between the man and the woman,the men are prefer to discharge themselves but women prefer to show themselves to others; the order of share in the Wechat,the more like to show the non-log.

Wechat; sharer; self-cognition; mobile social media

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.06.012

国家社会科学基金一般项目(15BXW055)