基于学生存在问题的高中地理有效学习策略研究

吕凤秀(龙岩第一中学,福建龙岩364000)

基于学生存在问题的高中地理有效学习策略研究

吕凤秀

(龙岩第一中学,福建龙岩364000)

运用建构主义学习理论,从激发学生自主学习意识、改进认知策略,优化学习过程三方面(即想学习、会学习、学得好)指导学生学习,做了高中地理有效学习的实践研究。

建构主义;高中地理;有效学习;策略

学生学习主动性差,知识碎片化,阅读、思考和自我管理能力弱是目前学生存在的主要学习问题,而高考对学科的能力和素养要求又越来越高。为此,笔者运用建构主义学习理论从激发学习自主意识、改进认知策略、优化学习过程三个方面(即想学习、会学习、学得好)指导学生学会学习做了一些实践研究。

一、激发学习动机的情意策略

1.凸现地理视角,展现学科魅力,激发学习动机和兴趣

许多自然和社会经济现象都可从地理视角进行解读。一些关注度很高的如雾霾天气、有毒食品等问题,教师既可以指导学生从地理学知识进行分析,也可以作为命题的情境材料,从不同角度设问引导学生进行思考。在高一高二课堂,笔者每节课留5分钟给学生,就他们感兴趣的问题向老师提问,如索马里海盗、日本和东南亚地震海啸、叙利亚危机、欧洲难民潮等问题。经常选用一些感性直观、精美且富有视角冲击力的图片来让学生认识一些地理事物或现象的发生发展过程,以及地理事象之间的内在联系,突破一些知识和思维的难点。

在备课和上课的过程中,将教学内容与学生的兴趣结合起来、与师生的日常生活联系起来,让教学内容更亲近学生,让学生感受到地理学科的价值:学地理能提升生活品质和生存质量,对自然环境的感知更敏锐和准确,对社会经济发展的把握更全面和准确。

2.强化学科思维能力的培养,让学生感受学习快乐并获得成就感

学习的有效既包括对学习内容的掌握,也包含良好的心理感受(快乐并获得成就感)。如果只是让学生掌握零散的单一知识点,最实用的方法就是训练,依靠的是记忆和熟练。但要建构学科主干知识体系就只能用学科逻辑思维才能把零散的知识点组合成一个整体,这需要学生对地理学科有持续的兴趣,真正体会到学科的乐趣与学习的收获。

从学科知识结构和学生的需要出发,进行教学目标确定——教学内容重组整合——设计教学活动,预设好知识和能力的切入点和生长点,实现“知识问题化”“问题情境化”“问题解决逻辑化”,尽可能让学生对知识的理解形成较长的思维链。如南方雷雨天气比北方多的原因:南方气温较高,高温期较长;降水多,雨季长,空气湿度大→南方空气对流旺盛,积雨云层多→南方雷电日数比北方多,月份较北方长。将知识之间的内在联系通过问题的设计和解决揭示出来,并用学科逻辑串联起来。指导学生经常从不同的时间和空间尺度梳理地理事物之间的因果联系,特别有利于帮助学生形成严密的地理学科逻辑和综合思维能力。

二、改进学习方法的认知策略

1.重视注意策略,进行意义学习

注意是学习与记忆的前提,教学中要重视指导学生的注意策略。在课堂和练习中集中注意力并重视注意的指向性或对认知活动的选择性特点,指导学生进行有意义学习

(1)培养和提高学生识别和解读重要信息的能力。在自主学习的文本和图表阅读及练习考试的审题过程中,指导并训练学生抓住关键信息,并找出它们之间的内在或逻辑联系,提升学生的阅读理解能力,从而提高学习效率。

案例1:图1中R为河流,H为山脉,读图回答,若图中洋流自南向北流,则河流R的汛期出现在

A.12月至次年1、2月B.3—6月

C.6—9月D.9—12月

在解题过程中,应用注意策略,抓住并解读图中“洋流位置”。

关键信息(位于中低纬大陆西岸,调用洋流分布模式图判断为寒流)。根据“洋流自南向北流”信息可判断该地南部纬度较高,为南半球;题中问题指向为“R河的汛期”是考查河流水文特征,需调用气候分布模式图判断R河流域为地中海气候,R河为冬汛,故选C。

(2)指导学生抓住学习的重难点。透过地理现象看知识本质,对地理事象紧扣概念、规律、成因和影响四个层次,运用地理环境整体性和差异性原理,引导学生在认识地理事象过程中不只停留在某个孤立的因素,而是以整体为研究对象,发现事物之间的内在联系,从而揭示事物的本质和规律认识。指导学生实践“是什么→怎么样→为什么→会怎样”的预习模式。如人口迁移、城市化等教学设计,都可以从概念、进程或发展阶段、影响因素、对地理环境的影响等方面指导学生学习。

2.倡导会话探究,促进意义建构

(1)选用不同的情境材料和设计不同的思考角度,将蕴含在知识中的智慧和方法价值揭示出来,实现知识掌握与能力发展的内在统一。借鉴建构主义理论的“随机进入教学”:学习者通过不同途径、不同方式进入同样教学内容的学习,可以获得对同一事物或问题多方面的认识与理解,对该知识内容比较全面而深入的掌握,每次进入都有不同角度的问题切入点,使学习者获得对事物全貌的理解与认识。如对人口自然增长模式转变这个知识难点,可以用出生率和死亡率的变化图展示,也可以用人口金字塔图的变化切入,还可以用人口抚养比变化图分析。

在问题探究过程中,教师要学会倾听学生,鼓励他们表达自己的思想;尽可能增加学生表达、教师倾听和点拔的时间,激发学生诞生精彩观念。学会思考和表达是学生较为深刻、透彻理解知识的根本,所以教师应可能多提供对同一问题的不同解读视角和思维方法。

(2)有效利用学生的错误资源,使学生在暴露和消除错误的过程中完善认知结构。在问题的探究过程中,学生会暴露出不少认知性错误,是学生学习和教师教学中可以很好利用的资源。研错和纠错是学生不断自我完善的必要和必需,是认知迭代趋优的过程。

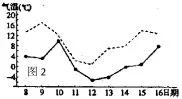

案例2:图为某城市气温变化示意图,由图中气温曲线

(虚线为日最高气温,实线为日最低气温)变化判断,该地天气最有可能为阴雨天气的时间是

A.8~9日B.9~10日C.10~11日D.13~15日

该题正确答案为C。有位郭姓同学非常自信地说:9日温差大,对流运动强,最有可能为阴雨天,应选B。不少同学表示认同,也有同学表示疑惑,教师微笑着环视全班,不动声色地问:“同学们怎么看这个‘郭问题’?”经过各种争论、辩护、反证,最终揭开了为什么“9~10日为阴雨天”是错误的:第一,同一地点的昼夜温差大是气温的时间差,对流层高低空之间温差大是空间差,两者概念不同;第二,对流雨多是阵雨不是阴雨,对气温日较差影响不大,两者不能等同。利用会话、探询,追问中澄清和消除了错误,对“同一地点的昼夜温差大、对流层高低空温差大、同一水平面上的不同地区的温度变化大”三个易错易混的知识区分开来了。

学生说出对问题的理解和判断在师生讨论交流中并不断调整认知,这是一个不断提升学习能力的迭代趋优过程。在此过程中,教师不断生成“地理教学知识”,学生不断发展地理思维和问题解决能力。

三、优化学习过程的监控策略

学习认知策略是为了更好地获得知识、建构意义,而学习的监控策略主要用于对自身认知过程的监控与调节,实现学习过程的优化和有序。

1.运用编码策略,查补知识缺漏,保持提取知识

指导学生在学习过程中善于对零碎分散的知识进行归纳梳理、重组整合,厘清知识的内在联系,编织主干知识网络,使知识系统化、纲要化、图表化和逻辑化。为后续学习和考试保持随时可被灵活提取和应用的状态,还能很好地查补知识的漏洞,自查学习效果。

(1)指导学生做好课堂笔记并编写富有个人特色的学案,实现知识的内化和感悟。记录课堂教学内容及教师的解读形式、分析方法、解题的思路和关键,可用自己看得懂的符号或独特方式,课后对课堂笔记进行重新整理,把学习内容和教学过程按自己的思维整理加工,称之为“反刍”:课后没有了教师的“诱导”和帮助,自己怎么样理解知识原理?课本、地图、老师的课件都可以参考,最终形成的学案应该是个性化、富有特色的。

对一些重要的地理概念和原理规律等理性知识,要指导学生用思维导图进行图文双重编码整理:内涵与外延、推理和演绎、拓展和应用,并尽可能多列举实例,这种据文设图、以图析文的知识整理和表达方法,能更好地保持和提取。

(2)指导学生建立错题集,做校准思维和拓展性学习训练。对典型错题不仅要写出错因或错误思维、正确思路和答案,还要列出运用到的地理原理以及在图文中解读出的有效信息,通过正误对比分析,找出自己的薄弱点并进行弥补和强化。考试是在限时条件下对所学知识和方法的抽样,指导学生做做校准思维、答题效率评析和命题或拓展性学习训练都可以大大提高训练和考试的有效性。

经过两年的实践和探索,许多学生在这方面取得了很大的进步,不仅能快乐地做出非常精美、详实而富有创造性和个性化的学案,不仅大幅提升学习和考试能力,还把这种方法迁移到其它学科的学习中去。

在高三限时练习中对学生进行解题的程序化训练,可以让学生有效地发现自己学习过程中存在的问题并在后一阶段进行专项训练。通常在试题讲评中强化四个环节的指导。下面以龙岩市2016年3月质检第36(1)题为例进行说明:新疆若羌红枣皮薄、肉厚、核小、香甜。9月中下旬红枣基本成熟,但直到10月中旬红枣完全成熟自然风干后开始采摘,说明若羌红枣树上挂干后采摘的原因。

第一步审题:明确题目要求。注意问题指向、限制词和行为动词:说明(行为动词)红枣树上挂干(限制词)后采摘的原因(问题指向)。第二步:调用相关知识和方法。全国卷综合题有些设问比较“刁”,让学生很难快速调用相关的知识和方法,需对该问题进行生活常识解读和分解。题目涉及的是干果生产问题,南方湿润区通常的做法是:基本成熟采摘后的鲜果进行人工晒干或烘干;而“若羌红枣可树上挂干(自然风干)后采摘”有其特殊的自然条件(光照强、干燥和风大),而且这样还可延长生长期和减少生产成本;所以,对这样一些特殊做法的原因一般可以从“有需求、有条件、多优点”三个角度切入分析。第三步:提取和解读有效信息。回到题目的图和文字资料中,提取和解读出对解题有用的信息,并厘清信息链的逻辑关系。利用经纬网及山河分布判断出若羌位于新疆内陆干旱地区;从文字信息“9月中下旬红枣基本成熟到10月中旬完全成熟”可延长红枣的生长周期;“自然风干”可减少工序和生产资料,节约劳力等成本。第四步:规范组织答案。要求分行分点,层次分明;抓住主要矛盾,理清逻辑关系;规范用语,简洁明了。在写答案之前,要求学生在草稿或腹稿中梳理答题思路和要点。气候干燥,日照充,风力较大→有利于自然风干;成熟时间延长→有利于糖分的积累→提高品质;自然挂干→减少工序和生产资料→节省生产成本。

在高三复习备考中,按以上四个环节指导学生对考试进行个性化的试卷分析,归纳出主要失分原因,在每份考卷中列出失分的权重,并对主要问题进行专题性的训练和修正,强化学习过程中错误资源的有效利用。

近年来,笔者的教学重心逐渐从关注学生掌握地理知识转移到学习能力上来,注重学生学习过程的积极体验和地理科学方法的掌握与内化。引导学生有效参与教学过程,充分暴露学习问题并在与别人沟通交流协商中解决,使学生真正成为学习的主体。

[1]〔美〕加里·D鲍里奇.有效教学方法[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[2]袁书琪.地理教育学[M].北京:高等教育出版社,2001.

[3]刘儒德.建构主义:知识观、学习观、教学观[J].人民教育,2005(9).

[4]王连贵.浅析中学地理教学中的有效教学和学习[J].学科教学,2010(5).

(责任编辑:廖炽昌)

本文系福建省中小学教师发展基金资助课题“高中地理有效学习策略的实验研究”(项目编号:FZJJ20130801544)阶段性研究成果。