系统论视角下的校企协同育人模式研究*

陈宏

(广东石油化工学院化学与工程学院,广东 茂名 525000)

系统论视角下的校企协同育人模式研究*

陈宏

(广东石油化工学院化学与工程学院,广东 茂名 525000)

校企协同育人是高校向应用型转变的需求,也是高校改革、发展的方向。利用系统论基本原理,分析了校企协同育人模式中存在的目标不明确、协同性和开放性不足等问题,并应用系统论的基本规律提出了建立多层次对接的合作机制、搭建合作系统内信息循环结构、创新奖惩机制、改进合作的外部环境、建立评价考核体系等持续改进的措施,以适应新常态下校企协同育人的发展需要。

系统论;校企合作;协同育人

目前,国家就引导部分地方普通本科高校向应用型转变提出了明确的意见,指出要建立产教融合、协同育人的人才培养模式,实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接。以学生能力培养为中心,建立校企协同育人模式,形成以提高学生实践能力和创新创业能力为引领的培养流程,是社会发展的需求,是国家对高校向应用型转变的要求,也是高校下一阶段的重点改革和发展方向。很多高校,尤其是行业特色型高校纷纷采用以产学研一体化为基础的协同创新人才培养模式[1-5],但是各种难以持续合作的因素突出,导致校企协同育人的效果不尽理想。校企协同育人是一个由政府、高校、企业和学生等要素构成的一个开放性的教育子系统[6-7],而系统论强调的是系统的目的性、整体性、层次性和开放性等,因此对处理校企协同育人中存在的问题有其理论上的优势。

1 系统论的提出及其在校企合作研究中的运用

系统论是由奥地利生物学家贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)最先提出的。魏宏森等[8]认为,系统是由若干要素组成的具有一定新功能的有机整体,需强调整体性,各个作为系统子单元的要素一旦组成系统整体,就具有了独立要素所不具有的性质和功能,形成新的系统性质;同时概括得到了系统论的8个基本原理和5个基本规律。系统论的8个基本原理分别为:整体性原理、层次性原理、开放性原理、目的性原理、突变性原理、稳定性原理、自组织原理和相似性原理,5个基本规律包括结构功能相关律、信息反馈律、竞争协同律、涨落有序律和优化演化律。

郭沙等[9]依据系统论研究了校企合作中的要素整合,提出了把依托产学研等校企合作模式培养人才的过程视为一个系统整体,主要强调系统内部各个组成要素之间的相互关系和特点,找准内部组织结构的层次性,整合各组成要素,力求找到合作系统内部的平衡点。刘义[10]应用系统论研究了校企合作的制度化问题,他认为必须以制度化的形式引导校企双向参与,以实现二者的良性互动及“双赢”效果。

基于系统论对校企合作进行研究的论文多数从协同创新的角度出发,而从校企协同育人角度进行研究的论文尚少。本文借用系统论的有关理论观点,对当前校企协同育人模式进行了剖析,并提出了相关的改进建议。

2 校企协同育人模式包含的系统元素及其作用

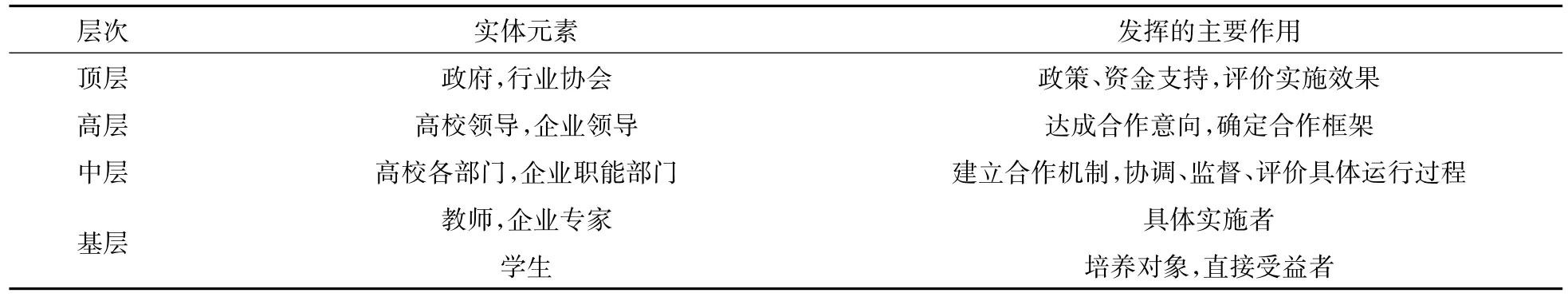

校企合作机制系统包含概念元素和实体元素两大类[9]。校企协同育人模式的概念元素为校企协同育人模式提供了法理依据,确定了行为规范,包括与校企合作相关的国家法律、地方法规、校企间合作协议以及校企双方制定的管理办法、工作条例等;实体元素主要包括了政府和行业协会、高校、企业等三大部分,各个实体元素及其发挥的作用如表1所示。

表1 校企协同育人模式的实体元素及其发挥的作用

在实际的校企协同育人过程中,顶层的政府和行业协会主要发挥宏观的作用,出台合作的政策、法规和行业规范,为校企合作提供政策和资金支持,受理项目申请并进行结题考核、成果认定等。高校和企业为合作主体,包括高层、中层和基层等三个层次实体元素,各层次实体元素实行同层对接,高层确定合作方向,中层建立合作机制,基层负责具体实施。根据系统层次性原理,只有各层实体元素都充分发挥其应有功能,才能使系统运行良好。

3 校企协同育人的现状及存在的问题

近年来,校企协同育人模式得到了政府、高校和企业各界的广泛关注,但由于缺乏深入研究,未形成相对完善的组织机构和机制,校企协同育人效果不尽人意。部分高校与企业的合作实施起来往往“雷声大雨点小”,高校和企业双方合作不够深入,多数仅仅停留在学生去企业实习、邀请企业人员来高校讲课等,导致出现了合作体系松散、合作模式单一、运行过程不顺畅等问题。本文首先根据系统论的目的性、整体性、层次性和开放性等原理,对现有校企协同育人模式存在的不足进行了分析。

3.1未形成多方共赢的共同目标

系统的目的性原理告诉我们,系统的形成必须有明确的目标。除政府与行业协会外,校企协同育人模式包含高校和企业各层次的实体元素,该系统需要确定一个对各方都有利的目标,才能组成一个相互协调、共同发展的整体。在某些校企协同育人模式中,尽管高校方面认为协同育人十分重要,可有效提高人才培养质量,但是对校企协同育人模式认识不清,简单地看作是教学实践的有效补充,视为实现学生实习的一种途径[11]。高校在这个合作过程中往往是为了完成教学任务,很少思考如何对企业的发展提供有效帮助,使合作过程变成了企业的单方面付出,降低了企业深度参与的积极性。此外,对大多数教师来说,在校企协同育人过程中的获得感不大,也一定程度上降低了教师参与的积极性。因此,在建立校企协同育人模式时,只有确立校企双方和各层次部门、人员等多方共赢的目标,才能使校企合作不断深入,从而真正形成一个协同育人系统,提高人才培养质量。

3.2校企双方的协同性不足

从系统论的整体特征来看,整体和部分之间存在三种关系:(1)部分之间如果具有协同作用,表现为“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,则整体大于部分和;(2)部分之间如果各自独立,只是一堆沙子和一筐水果的机械加和,没有协同作用,那么整体等于部分和;(3)部分之间如果存在非协同作用,表现为“三个和尚没水喝”,则整体小于部分和。总而言之,系统的功能不是各要素的简单相加,而是在整合后产生了整体功能。在实际的校企合作中,协同育人模式往往存在高校与企业各自独立、协同作用很小的问题。即使双方签了合作协议,申请了相应的项目、平台,但在具体执行过程中的合作往往不够深入,难以达到签协议时的预设目标。协同育人仅仅体现在各专业自行邀请企业专家到校授课、指导毕业设计,或者带领学生到企业进行生产实习,没有太多的深入合作,也没有形成行之有效的协同培养机制,从而导致了对人才的培养、对企业的回报、对参与教师能力提升的效果均不明显,使得协同培养模式难以稳定运行,合作的深度和持久性大打折扣。

3.3校企合作各层次的功能不够完善

从系统论的层次性原理可以得知,由于组成系统的诸多元素中的种种差异(包括结合方式上的差异),会使得系统组织在地位与作用、结构与功能上表现出等级秩序性。系统的不同层次,往往发挥着不同的系统功能。

实际上,校企协同育人的各个层次并没有把各自的功能发挥到位。从顶层来看,政府部门和行业协会等应该在宏观上进行调控,出台相关政策、法规,提供项目资金、监管项目运行等,但实际上政府和行业协会在过程管理和监督上做得还不够。从高层来看,高校与企业领导虽然达成了合作意向,签订框架性协议,但事实上多数还停留在纸面上。从中层来看,高校各部门与企业职能部门本应该充分协商,建立协同育人的运行机制、奖惩机制等,但是这方面往往做得不太好,有时甚至是缺失的。由于协同机制的不完善,在合作中没有产生专门的处理机构,很多问题的对接呈现真空状态。由于顶层、高层和中层的作用并没有充分发挥,因此,处于基层的教师、企业专家和学生等就难以使合作协议落到实处。协同育人实施过程中往往受制于运作程序的不顺畅,导致教学安排、薪酬支付等环节存在诸多问题,甚至出现后续资金配套不足等,这大大增加了基层执行过程中的时间成本,影响了协同育人工作的效果。

3.4校企合作中的开放性不够

系统开放性原理认为,系统向环境开放是系统得以向上发展的前提,也是系统得以稳定存在的条件。任何系统都不是一成不变的,它必须根据实际需求的变化而不断调整。只有与外界保持开放式的信息、物质和能量之间的交流,才能保持系统的活力和有序。校企协同育人模式旨在增强服务社会能力、提高人才培养质量,同样需要向学生开放、向社会开放,接受学生、企业和社会的评价,以不断完善协同育人模式。但在具体的校企协同育人工作中,其开放性往往不够,只有签订框架协议,而没有建立专门的机构和宣传平台,教育的内容和形式没有得到及时的更新和充实,没有建立采集学生建议、社会评价的平台,无法及时了解学生、社会对协同育人模式的看法。在单纯的实习岗位模式中,协同创新培养人才的模式忽视了大学生自身的学习能力,往往是“一刀切”,无法根据学生的实际特点进行“量身定制”。

另外,部分高校在建设协同育人平台的过程中抱有保守的心态,造成了合作形式的简单化,使得高校对人才培养的能力定位和企业存在一定的偏差,也导致了高校内部多数教师关注切身利益的职称评定和岗位晋升等,疏于对协同育人工作的参与。这直接降低了高校人才培养的质量与企业需求的贴合度,进一步挫伤了校企合作的积极性。

4 校企协同机制要素整合策略

当下校企协同育人的现状反映了传统合作方式的不足,要使校企协同育人模式有效运转,确切提高人才培养质量,需要根据系统论的基本规律,采取行之有效的措施,完善校企协同育人体系的协同性、整体性、关联性和开放性,使校企双方及各层次有效协同,从而发挥“1+1>2”的育人效果。

4.1发挥系统的功能性特点,构建校企合作新常态

根据系统的结构功能相关律,系统的结构是功能的基础,系统的功能依赖于系统的结构。因此,只有结构合理,系统才能具有良好的功能。在校企协同育人模式中,协同作用很小甚至没有协同作用,即没有发挥协同育人模式功能,其主因在于协同结构的不合理。因此,需要做好多层次对接,建立行之有效的合作机制。需分别建立顶层、高层、中层、基层对接机制,明确各层次的职责、工作流程,形成制度性的协同育人模式,使高校和企业的相关部门、员工形成一个有机整体,共同为协同育人工作尽职尽责。

此外,校企双方合作目的不明确或没有共同目标也会影响协同育人模式的运行效果。对企业方来说,需要明确合作双方的权利和义务,就如何参与学生就业、专业建设、人才培养培训和实习基地建设等达成明确的约定;对高校方来说,校企合作处要就招生就业中心、各专业教学指导委员会、专业带头人、专业教师以及学生等各自的权利和义务作出明确的规定。通过内容和形式的确定,使企业、高校及各级部门、相关员工都能在协同育人模式下获益,从而确定一个共同目标,形成合力,使协同育人模式有效运转。

4.2体现系统平衡性特点,搭建合作系统内信息循环结构

信息反馈是系统的一个稳定性因素。一般来说,负反馈会使系统表现出符合目的的行为,进而使系统保持稳定,并形成良性的循环。为了使校企协同育人模式可持续发展,应该构建良好的信息采集、整理、公布等反馈机制,做到定期、不定期地采集协同育人模式运行过程中的信息,包括效果良好的做法,产生的问题,运行状态及教师、学生和企业员工的反馈意见等,并对相关信息进行整理统计,提取有效信息;还可以建立专门网站平台,阶段性公布协同育人模式的运行情况,为教师、企业员工、公众、学生等提供信息交互的渠道。

4.3体现系统协同律,创新奖惩机制

根据系统的竞争协同律,系统内部要素之间以及系统与环境之间,既存在整体同一性的协同因素,也存在个体差异性的竞争因素。协同与竞争对系统的存续、发展都是不可或缺的,只有协同,系统不可能有发展;只有竞争,系统将越来越不稳定,并最终解体。只有竞争与协同相互依赖、相互转化,才能推动系统不断地发展演化。

为了激发校企双方各部门及个人对校企协同育人模式的工作积极性与主观能动性,需要建立合理、公平、公正的奖励机制,以充分调动系统内的竞争因素。同时也应建立相应的惩罚机制,以保证校企双方各部门及个人都在整体同一性的范围内工作,确保系统的各种要素发挥整体的功能。

4.4突出系统涨落特点,改进合作的外部环境

根据系统的涨落有序律,涨落被称为起伏,有时也被称作噪声、干扰。涨落是普遍的,任何由大量要素或子系统组成的宏观系统,都必然存在着一定的涨落。涨落对系统具有双重作用,既可以破坏系统的稳定性,也可以使系统经过失稳获得新的稳定性,从而不断向更高级发展进化。在校企协同育人模式的运行过程中,难免存在各种不同的声音,我们不能简单地把其归结为对校企协同育人模式的干扰,不能简单否定这种育人模式的效果,而是需要充分发挥政府和行业协会的作用,争取政府更多政策上的支持,在宏观上推动校企合作的持续进行;同时,积极加入行业协会,争取更多外部的有力资源,最大限度地发挥行业协会的桥梁和纽带作用。因此,高校应该以宽容的态度广开言路,“有则改之,无则加勉”,持续改进操作过程中的方式和方法,使校企协同育人模式不断完善。

4.5体现系统优化演化律,建立评价考核体系

根据系统的优化演化律,校企协同育人模式要实现不断发展优化,就必须在运行过程中进行客观的优劣判断,并以此为基础改进协同育人模式的组织、结构和功能。因此,我们需要建立两个方面的评价考核机制:(1)通过信息反馈系统收集的相关信息和组织专家会议,检验协同育人模式的运行效果;(2)以奖惩机制为准绳,量化考核指标,并与考核定级相挂钩,定期评价职能部门、教师、企业专家、学生等实体元素对校企协同育人模式的贡献。

5 结语

总而言之,运用系统论理念建设校企协同育人平台,是一项多维度的工程,需要参与各方的高度重视,形成一体化联盟,细化参与各方的权利与义务,充分调动系统内部的要素,增强参与者的积极性,这样才能使合作系统顺利运转,实现共赢的局面。

[1]吴菱蓉.生态视角下高校协同创新人才培养模式研究[J].黑龙江高教研究,2015(12):129-131.

[2]崔春晓,黎齐英,李慧.工科院校思想政治教育实践探索——基于校企协同创新背景[J].广东石油化工学院学报,2015 (5):73-76.

[3]李天源.应用技术型大学酒店管理专业校企协同育人路径研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2016(1): 159-161.

[4]朱亚峰,吴赛君.独立学院基于协同育人校企深度合作的探索与实践——以广东技术师范学院天河学院为例[J].广东技术师范学院学报,2016(8):116-118,137.

[5]陆利军.产教融合校企合作协同育人——湖南某高校应用型人才培养协同育人途径探索[J].现代职业教育,2016 (18):184-185.

[6]宋专茂.高职教育的校企合作:理论基础和现实诉求[J].广东技术师范学院学报,2010(1):6-10.

[7]高凡修.基于系统论视角下的高职教育校企合作机制与对策[J].教育与职业,2013(5):13-15.

[8]魏宏森,曾国屏.系统论[M].北京:清华大学出版社,1995.

[9]郭沙,刘丽莉.系统论视阈下的校企合作机制要素整合研究[J].黄冈职业技术学院学报,2015(6):16-19.

[10]刘义.校企合作制度化的系统论探析[J].教育与职业,2015(21):14-16.

[11]陈浩.基于知识联盟的政产学协同人才培养模式与机制研究[D].杭州:浙江大学,2015.

Research of University-enterprise Cooperative Education Mode from the Perspective of System Theory

CHEN Hong

(College of Chemical Engineering,Guangdong University of Petrochemical Technology,Maoming 525000,China)

University-enterprise cooperative education is the demand of reform and development of application-oriented universities.Based on the basic principle of the system theory,this paper analyzes problems of university-enterprise cooperative education,including vague goals,inefficient cooperation,insufficient correlation of the elements and lack of openness.And then,based on the basic rules of the system theory,improvement measures are proposed,such as establishment of effective cooperation mechanism,information feedback systems,rewards and punishment system.

System theory;University-enterprise cooperation;Cooperative education

G647

A

2095-2562(2016)05-0055-05

2016-05-31;

2016-08-12

广东石油化工学院2014年协同机制创新改革研究与实践项目基金重点资助课题(641126);2016年广东石油化工学院教育教学改革研究项目(660696)

陈宏(1977—),男,广东惠来人,博士,讲师,主要研究方向为石油化工、化工过程模拟与优化。

(责任编辑:梁晓道)