正常老年人骶髂关节CT影像特点

袁 锋 于成福 原嘉民 段 权 董嘉怡 李义凯

(南方医科大学中医药学院,广东 广州 510515)

正常老年人骶髂关节CT影像特点

袁 锋1于成福2原嘉民1段 权1董嘉怡1李义凯

(南方医科大学中医药学院,广东 广州 510515)

目的 观察正常老年人骶髂关节的CT影像特点。方法 162例无骶髂关节相关病史或病变的老年人骶髂关节CT影像资料,按被研究者年龄分为3组进行观察和测量,观察关节间隙形态改变,测量关节间隙宽度。结果 关节清晰度:关节间隙清晰155例(95.68%),关节间隙模糊7例(4.32%),无关节间隙消失。骶髂关节间隙形态:男性以直线型为主,女性以S型为主。骨质增生发生率高,部位以骶骨前上缘、后下缘、髂骨前上缘和后下缘多见。骶髂关节软骨下改变主要有囊性变、局限性骨质硬化和骨皮质连续性欠佳,骶髂关节腔出现真空征。正常老年人骶髂关节间隙随着年龄增加,在左、右两侧与男、女两性间比较无显著差异(P>0.05)。结论 正常老年人骶髂关节存在广泛的退行性改变,与生物力学改变密切相关。

骶髂关节;退行性变

骶髂关节退行性改变与成人下腰痛有密切关系,也有研究认为,其与两侧髋关节和关节突关节呈正相关,骶髂关节与两者存在互动关系〔1〕。骶髂关节是人体最复杂的关节,变异也较多,由骶髂关节病变引发的腰腿痛成为临床关注的热点之一〔2〕。骶髂关节参与下腰痛及退变性疾病中的许多病理过程〔3〕,虽然已经有部分研究对正常人骶髂关节的影像学特点进行了观察〔1,4〕,但是针对正常老年人骶髂关节的影像学研究较少,并且有关骶髂关节某些正常与异常形态改变的界定也未完全解决〔5〕。本研究拟对正常老年人骶髂关节CT影像特点进行初步总结。

1 对象和方法

1.1 研究对象 南方医科大学附属中西医结合医院影像科60岁以上正常老年人的骶髂关节CT检查资料,选择标准为无骶髂关节相关疾病。经过筛选,最终选取162例无骶髂关节相关病史或病变的老年人骶髂关节CT影像资料。

1.2 研究方法 将162例影像资料按被研究者的年龄分为60~69岁组、70~79岁组和80岁及以上组。60~69岁组共77例,男47例,平均年龄(64.91±3.11)岁;女30例,平均年龄(63.93±2.79)岁。70~79岁组共56例,男35例,平均年龄(74.49±2.58)岁;女21例,平均年龄(75.14±3.05)岁。80岁及以上组,共29例;男16例,平均年龄(83.38±2.25)岁;女13例,平均年龄(85.69±3.84)岁。在CT后处理工作站上对资料进行观察和测量。对关节间隙清晰度、骶髂关节间隙形态、骨质增生发生情况与部位、骶髂关节软骨下改变及关节腔改变进行观察。利用CT工作站自带工具对骶髂关节间隙韧带部和滑膜部的宽度进行测量。如果关节间隙前后一致,取中点测量;如果不一致,取最窄和最宽处测量,然后求均值。

1.3 统计学分析 使用SPSS14.0软件,计量资料采用方差分析、独立样本t检验、配对样本t检验。

2 结 果

2.1 观察指标 关节清晰度:关节间隙清晰155例(95.68%),关节间隙模糊7例(4.32%);无关节间隙消失。

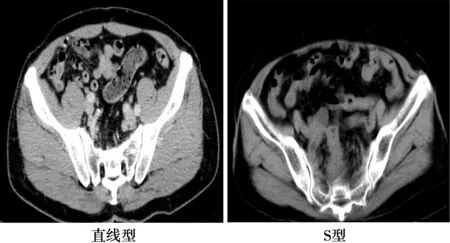

骶髂关节间隙形态分为直线型和S型,见图1。直线型关节191侧,男127侧,女64侧;S型关节133侧,男38侧,女95侧;男性以直线型为主,女性以S型为主。

图1 骶髂关节间隙形态

老年人骶髂关节广泛存在骨质增生,年龄越大增生部位越多,程度越重;骨质增生部位以骶骨前上缘、后下缘、髂骨前上缘和后下缘多见,见图2。

老年人关节软骨下改变主要有囊性变、局限性骨质硬化和骨皮质连续性欠佳,并广泛存在;骶髂关节腔出现真空征,见图3。

图2 左、右两侧髂骨与骶骨前上缘骨质增生、关节腔真空征

2.2 测量指标 60~69岁组男性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为(2.11±0.49)、(2.04±0.48)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.84±0.36)、(2.76±0.41)mm。60~69岁组女性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为(2.51±0.47)、(2.32±0.53)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.88±0.36)、(2.85±0.24)mm。本组男、女性滑膜部和韧带部左、右两侧间隙无统计学差异(P>0.05),男性与女性之间滑膜部和韧带部左、右两侧间隙无统计学差异(P>0.05)。

70~79岁组男性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为(2.33±0.65)、(2.15±0.65)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.93±0.47)、(2.80±0.41)mm。70~79岁组女性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为(2.36±0.45)、(2.30±0.59)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.86±0.36)、(2.85±0.33)mm。本组男性滑膜部左、右两侧之间有统计学差异(P<0.05),韧带部左、右两侧无统计学差异(P>0.05);本组女性滑膜部和韧带部左、右两侧无统计学差异(P>0.05)。男性与女性之间滑膜部和韧带部左、右两侧间隙无统计学差异(P>0.05)。

80岁及以上组男性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为:(2.53±0.38)、(2.28±0.43)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.92±0.27)、(2.92±0.20)mm。80岁以上组女性,滑膜部左、右两侧间隙宽度分别为(2.56±0.27)、(2.54±0.34)mm;韧带部左、右两侧间隙宽度分别为(2.94±0.23)、(2.96±0.39)mm。本组男、女性滑膜部和韧带部左、右两侧间隙无统计学差异(P>0.05),男性与女性之间滑膜部和韧带部左、右两侧间隙无统计学差异(P>0.05)。

组间比较,男性60~69岁与80岁及以上组间比较只有滑膜部左侧间隙宽度有显著差异(P<0.05),其余比较无统计学差异(P>0.05)。女性滑膜部和韧带部左、右两侧间隙宽度无统计学差异(P>0.05)。

3 讨 论

本研究发现,随着年龄增大,骶髂关节的退变进一步明显,主要表现为骨质增生发生率升高和程度加重,骨质增生部位以骶骨前上缘、后下缘、髂骨前上缘和后下缘多见。骶髂关节软骨的改变明显,主要有囊性变、局限性骨质硬化和骨皮质连续性欠佳,并广泛存在,同时关节腔出现真空征。正常老年人骶髂关节间隙随着年龄增加,左、右两侧与男、女两性间比较并无显著差异,Jackson等〔6〕的研究也发现,骶髂关节间隙宽度在同一个体的不同平面差异较大,但是左右两侧与性别间差异不显著。研究中出现的显著性差异可能与样本相关,需要进一步大样本、多因素研究。针对正常老年人骶髂关节CT影像分析的研究相对较少,相关研究结果也不一致,可能与每组样本的性别分布、年龄分布、职业分布以及方法学差异相关〔5〕。值得注意的是,相关研究均注意到随着年龄的增大,骶髂关节退变愈加明显〔1,4,5〕。从研究结果看,正常老年人骶髂关节普遍存在退变,并且随着年龄增加,退变程度加重。而对骶髂关节退变的认识需要从骶髂关节解剖特点和生物力学功能的角度加以认识〔7〕。骶前关节是中轴骨骼尾端向下肢骨骼过渡的骨性标志。骶髂关节有其独特的功能需求,骶髂关节巨大并且结合紧密,为人体稳定性提供保障,能有效地转移脊柱、下肢与地面之间的潜在巨大负荷。骶髂关节位于髂骨的髂后上棘的正前方,关节相对坚硬,由骶骨耳状面与髂骨上相匹配的耳状面吻合而成,所形成的关节面呈半环形飞镖状,其开角朝向后方。在儿童期,骶髂关节具有滑膜关节的特征,具备相对的活动性,其周围包绕着一层柔软的关节囊。随着年龄增加,在青少年时期和成年早期中,骶髂关节逐渐从运动性关节转变为不动关节,最显著的特征是关节面由光滑变得粗糙。成熟的骶髂关节表面变得高低不平,有一定的凸起和凹陷结构,并嵌入至软骨下骨和关节软骨中。随着年龄增大关节囊逐渐纤维化,柔软性显著降低,运动度减小。在50岁以下甚至更年轻的人群中,骶髂关节内部和附近出现骨赘和结构缺损的状况,并且十分常见。在60多岁的老人群体中,骶髂关节内的一些韧带发生硬化。在80多岁的老年人群体中,骶髂关节透明软骨变薄,并开始出现变质,甚至是骨化和融合,此种状况以男性为多见,研究表明骶髂关节面的变化是由于终身不断积累的应力作用于骶髂关节的结果〔7〕。老年人的骶髂关节与年轻人相比已经发生了显著的结构变化,变化过程类似于骨性关节炎的形成过程,并且骶髂关节的髂骨侧通常更容易出现变性改变。研究认为,骶髂关节的无症状退变很可能不是病理性的变化,而是为了适应负荷增加与物理成熟而进行的重塑。软骨下骨质和关节软骨上自然发生的粗糙面和不规则面可以阻止骶骨与髂骨之间发生过度的运动。不过,对于骶髂关节持续整个生命周期的退化和硬化尚未找到明确原因〔8〕。

骶髂关节是由骶骨和两旁髂骨组成,其解剖位置深在,结构隐蔽复杂,周围韧带丛致密交错,与耻骨联合一起将骶骨和两旁髂骨联结成一个牢固的“骨盆环”,是人体联结上半身与下肢的纽带,通过附着于骨盆上的肌肉,使人体能完成站、坐、走、跑、跳等各种运动。骶髂关节的结构十分稳固,然而当一部分人群在步入中老年之后,这一结构会发生退变,并由此引发一系列疾病,最直接的就是慢性腰痛。慢性腰痛是在老年人群体中广泛存在的影响老年人身心健康的疾病,学术界对由椎间盘病变导致慢性腰痛的研究相对较多,但忽略了由骶髂关节退变导致的慢性腰痛这一现象〔9〕。随着对这一研究的深入,调查发现腰痛起因于骶髂关节的概率约为10%~25%,由骶髂关节退变引发的疾病有很多种,主要有腰痛、下腰痛、臀部疼痛、腹部疼痛、腹股沟处疼痛、有时还会辐射到大腿甚至小腿、膝关节等处〔10〕。Ha等〔11〕发现骶髂关节退变可分为以下几个阶段:软骨内部形成气穴、局部硬化、轻或中度骨赘硬化、关节空间变窄、骨赘、关节周围强直、内部骨裂、软骨下骨组织囊肿和腐蚀。本研究发现,老年人骶髂关节存在广泛的骨质增生,根据wolf定律〔12〕,可能与骶髂关节长期受到高应力作用相关,而骨质增生发生部位即是高应力点。骶髂关节软骨面主要有囊性变、局限性骨质硬化和骨皮质连续性欠佳表现,关节腔出现真空征。有研究〔4〕认为关节面下出现的囊性变、骨质硬化和骨皮质连续性欠佳等表现与软骨变性相关,当关节软骨变性退变后,机体的代偿修复机制使软骨下骨质增生,关节边缘出现骨赘以及关节面下皮质的增厚和硬化。由于软骨变性坏死,在关节面下及邻近骨质内形成囊性变。不过,生物力学研究显示,骶髂关节软骨硬化与长期久站、久坐导致应力的增加密切相关;骨质增生的形成也与力学的改变相关,软骨硬化后其内应力急剧增大,特别是髂骨软骨,增幅甚至达到近10倍,软骨临近部位骨组织应力也相应增长近50%,这些急剧增大的应力必然会导致疼痛,并刺激形成骨质增生,而骨质增生的目的是为了分散异常集中的应力,可见骨质增生的形成是人体自身调节的结果〔7〕。本研究还发现骶髂关节关节腔形成真空征,可能原因是软骨变性后,软骨基质降解,软骨表面抗原成分暴露,引发免疫反应,局部产生多种细胞因子,进一步破坏软骨,导致关节间隙增宽,形成关节腔内的负压,继而关节腔内出现气体。

对骶髂关节的影像检查手段有X线、CT、MRI、SPECT等,但各有其优点和缺点。有研究显示,几乎所有的脊柱关节病在其病变过程中均会涉及骶髂关节〔13〕。但是骶髂关节解剖位置和结构特殊。骶髂关节位于骨盆后壁骶骨和髂骨之间,由骶骨耳状面和髂骨耳状面构成,髂骨耳状面位于髂骨后部的内侧面,整体略凸起,关节面朝向前内方,整个关节显得向后向内。骶骨耳状面位于髂窝后部的髂骨内侧面,整体略凹陷,关节面朝向后外方,约位于上2个半~3个骶椎外侧,前份较后份宽,呈楔形或倒置的三角形。因其位置深在,且周围被韧带和骨质覆盖,所以临床上对骶髂关节疾病主要靠影像学检查〔14〕。临床上X线检查虽然被广泛应用,但是对于关节软骨和关节面下骨质变化的显示不良,所以不能对骶髂关节疾病做出早期诊断〔15〕,并且常规X线片在检查与骶髂关节病变相关的疾病时经常出现误诊。CT平扫检查为断层图像,具有较高的分辨率,能清晰地观察骶髂关节的骨质、关节面、关节腔、关节间隙和软组织的情况,对于骶髂关节早期细微的异常变化能及早发现,是骶髂关节病变早期诊断的重要依据〔16〕。骶髂关节病变复杂,病种较多,CT的使用提高了骶髂关节病变的诊断率,但是部分疾病不典型,在鉴别诊断方面可能造成困扰,目前临床对脊柱关节病的治疗已经从疾病的早期阶段开始〔17〕,对正常骶髂关节的影像学观察有助于了解其生理特点,从而有利于提高骶髂关节疾病早期诊断和治疗方案的选择。

1 Eno JJ,Boone CR,Bellino MJ,etal.The prevalence of sacroiliac joint degeneration in asymptomatic adults〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2015;97(11):932-6.

2 白晓东,张韶峰,庞晓东,等.骶髂关节半脱位患者功能障碍及影像学变化的164例2年随访〔J〕.中国临床康复,2005;9(22):201.

3 Tan L,Zeng S,Ma C,etal.Magnetic resonance imaging for active ankylosing spondylitis〔J〕.J Central South Univ,2013;38(3):245-50.

4 应彩云.正常骶髂关节解剖测量与相关疾病CT诊断〔D〕.福州:福建医科大学,2015.

5 王俊山,黄银平.正常骶髂关节特殊性CT表现及其临床意义〔J〕.华西医学,2010;25(8):1492-4.

6 Jackson RP,McManus AM.The iliac buttress:a computed tomographic study of sacral anatomy〔J〕.Spine,1993;18(10):1318.

7 石杜芳.骶髂关节退变的非线性生物力学研究〔D〕.上海:上海交通大学,2010.

8 刘 颖,师玉涛,闫琪译.骨骼肌肉功能解剖学〔M〕.第2版.北京:人民军医出版社,2015:372-4.

9 Al-khayer A,Grevitt M.The sacroiliac joint:an underestimated cause for low back pain 〔J〕.J Back Muscul Rehabil,2007;20(4):135-41.

10 Mcgrath M.Clinical considerations of sacroiliac joint anatomy:a review of function,motion and pain 〔J〕.J Osteop Med,2004;7(1):16-24.

11 Ha K,Lee J,Kim K.Degeneration of sacroiliac joint after instrumented lumbar or lumbosacral fusion:a prospective cohort study over five-year follow-up 〔J〕.Spine,2008;33(11):1192.

12 武际可.结构工程师和骨科医生的产儿——沃尔夫定律〔J〕.力学与实践,2014;36(6):798-801.

13 杨先文.骶髂关节的基础与临床研究〔D〕.广州:南方医科大学,2014:66.

14 Demir M,Mavi A,Gumusburun F,etal.Anatomical variations with joint space measurements on CT 〔J〕.Kobe Med Sci,2007;53(5):209-17.

15 李振明.早期强直性脊柱炎骶髂关节病变的X线、CT和MRI比较〔J〕.中国医药科学,2012;2(17):116-7.

16 Hammoudeh M,Alarfaj A,Chen DY,etal.Safety of tumor necrosis factor inhibitors use for rheumatoid arthritis and ankylo-sing spondylitis in Africa,the Middle East,and Asia:focus on severe infections and tuberculosis〔J〕.Clin Rheumatol,2013;32(3):293-300.

17 Braun J,Baraliakos X,Hermann KG,etal.Golimumab reduces spinal inflammation in ankylosing spondylitis:MRI results of the randomized,placebo controlled GO-RAISE study〔J〕.Ann Rheum Dis,2012;71(6):874-84.

〔2016-07-27修回〕

(编辑 曲 莉)

1 广州中医药大学第二附属医院

2 南方医科大学附属中西医结合医院

李义凯(1962-),男,主任医师,教授,博士生导师,主要从事软组织痛的基础与临床研究。

袁 锋(1983-),男,在站博士后,住院医师,主要从事颈腰痛的基础与临床研究。

R445

A

1005-9202(2016)19-4875-04;

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.19.094