无为在歧路

汪 政 晓 华

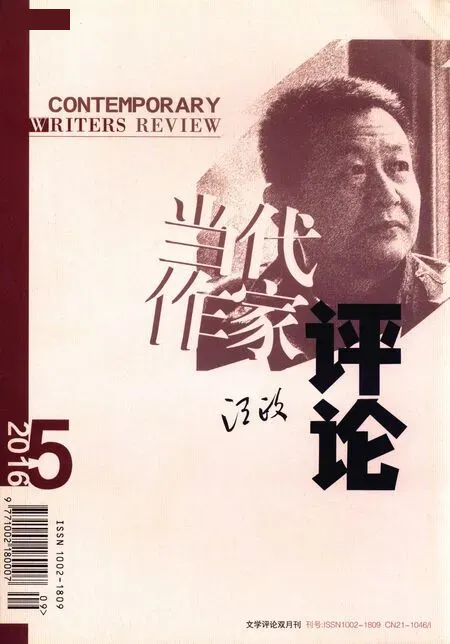

汪政、晓华评论小辑

无为在歧路

汪政晓华

从上世纪80年代开始接触文学批评,一晃几十年过去了,许多当年的同行早已另谋高就,而更多的则进了学院,做起了学问。像我们这样几乎一直在做而且只能做这一行,对批评称得上从一而终的人现在可算是凤毛麟角。有时也不免孤独,而更多的则是在怀疑自己工作的意义。事实上,这是随时可以放下的,正如有朋友见到我们时惊讶地发问一样,你们还在亲自写评论啊?

然而还是得亲自写,否则做什么呢?更重要的是,如果现在放弃,可能意味着对自己几十年生命价值的怀疑甚至颠覆,这对两个已经上了年纪的人来说不免残酷。何况我们也已经不是可以意气用事、也没有资本意气用事了。

因此,碰到询问有关批评的提问,也还是会对自己的从文之路做些回顾,还是会强打起精神来做些回答。30年来,对自己的批评影响比较的大概有四次观念上的更迭,也可以说是这几十年的文学批评经历的几次大的变化。一次是上世纪70年代末到80年代初,这个阶段后来被称为思想解放的时期,这种思想上的解放表现在文学批评上就是对文学的重新定位,也是新的批评标准的确立,或者说是将文学重新放置到它本来的位置上。这就是对文学与政治关系的理解,文学不再是政治的工具,也不用将为政治服务作为自己唯一的职能。这在现在看来几乎是像空气一样意识不到的常识,但对当时的文学界来说无异于乾坤倒转,这样,原先被废黜的有关文学的一系列审美范畴回到了文学批评的写作中,并成为统合时代趣味的概念,进而成为重建文学批评的标准。第二次是80年代中期西方文学理论与文学批评的大规模东进。这样的引进是伴随着改革开放的社会进程的,也是作为人文与社会科学的总体引进的构成之一。这样的引进几乎彻底改变了中国文学界对文学的认识,对文学批评来说,不仅是观念,更有方法。一系列西方现代批评流派被中国批评家争相模仿,几乎没有一个批评家没有写作过诸如精神分析、结构主义批评或叙事学方面的作品,一改中国文学批评社会历史学方法一统天下的局面。这种方法崇拜的极致就是将自然科学的观念与方法运用到文学批评与研究中,如红极一时的熵理论、耗散结构,再如系统论、控制论和信息论即所谓“新三论”等等,当时有不少理工科的学者也因此客串进了文学评论,许多批评家认为,总有一天会用数学的方法来解决文学研究中遇到的困难,他们相信马克思说过的话,只有用数学的方法来解决问题那才是科学的。但这样的方法论峰值期并不像想象的那么长,来得快去得也快。再后来就是文化研究对文学批评的占位和挤压,这次变化的平台期相当长,几乎一直到现在。我们看到许多刚出道的青年批评家,文化研究上手相当快,阶级、种族、性别,玩得非常娴熟。就一个在艺术上看起来很一般的短篇,但一经过文化研究,马上宏大起来。文化研究的兴起,一方面与西方马克思主义的东渐有关,一方面与这个时代社会、民族与国家的焦虑有关,与商业文化流行文化的泛滥有关,这些都是文化研究的对象,两者相互生发。再一方面与文学的整体衰落和边缘化也有关,当文学不再像80年代那样在社会生活中具有重要的地位时,它就成为了文化研究的符号和材料,成为各种意义的表征,而无需进行审美价值的判断。当然,可能也与批评家的流转有关,许多批评家在90年代末期纷纷转到学院,受学院体制与学术趋向的影响,助推了批评路线的易弦更张。

当然,一切的变化都应该在整个文学潮流之中。文学批评的变动不过是文学发展的一个方面。所以,相对于批评自身的变化,文学创作对批评的影响可能更深。也因此说,我们亲历的批评的诸多嬗变中,新世纪以来的文学对批评的冲击可以说是最大的,不亚于当年的思想解放。如果对五四的文学传统有所了解,对新世纪之前的新时期文学还有记忆,那么,以它们作为参照,现今的中国文学格局已经发生了重大而深刻的变化,几种文学力量分而治之的状态已经成型。不管前面几次文学批评的转型如何剧烈动荡,它们的对象大体是共同的,那就是所谓的纯文学,但现在再集中在这一块,那空间就相当狭小了。不得不承认,讨论文学,如果仅仅局限于传统的所谓纯文学已经不能全面地说明问题。关键不在于是否承认这样的文学格局,而在于面对它们我们如何进行描述与判断。正是在这方面,显示出以往文学理论与文学批评的缺憾,更是对上世纪八九十年代在纯文学食物链中成长起来的批评家们的严峻考验。从目前看,网络文学,以及以类型文学为主的畅销书写作还远没有进入主流批评的实践操作,这一任务基本上是由网络跟帖、博客或微博、点击率统计与畅销书排行榜、图书评论等来承担的,间或也作为文化研究的素材。当然,这会带来新的问题,比如网络跟帖、图书排行榜算不算文学批评?

这些问题已经被许多批评家意识到了,但还远未说得上深入与成型,而我们也时时感到非常尴尬,不仅捉襟见肘、首尾不能兼顾,甚至懵懂茫然,无以应对。对此,我们觉得自己可能要从以下几个方面来反思和检讨。一是要重视文学的多样化。多样化是文学发生以来的常态,但是,许多文学现象与文学文本却一直被搁在文学之外,这里面无疑有文学标准的问题,也与文学机构、文学体制等等所构成的文学权力的排斥与漠视有关,说你是文学你就是文学,说你不是文学你就不是文学,这已经是一种文学歧视与文学霸权了,这其实不利于文学的发展。承认文学的多样化就意味着将文学不再看成一个单一的存在,而是一个丰富的生态,也即文学的多样性及相互间的平衡。生物学意义上的生态的多样性包括动物、植物、微生物的物种多样性,物种的遗传与变异的多样性及生态系统的多样性。而生态平衡则是指自然生态系统中生物与环境之间、生物与生物之间相互作用而建立起来的动态平衡联系。如果将其作为一种方法论,将文学作为一个生态系统,我们就会关注它的类型,它在形态与风格上的多样性;会关注它的遗传,它的传统性状的存活程度,它的经典美学的生命力;会关注它的变异,比如作为先锋的新的特质,一些新的文学性状的产生;会关注它在整个社会生态中的地位与影响,比如它与其他系统的关系,它与社会人群的联系,在现实生活中的作用等等。这样,传统意义上的文学固然值得关注,但其他的文学品种也具有其不可取代的作用。比如一部文学史上的经典与一部流行小说都是有意义的,只不过其意义不一样。

第二要看到市场经济与新兴媒体对文学的革命性影响。即使对于文学多样性的承认,从本质上说,它在实践层面的承认也得益于市场经济的推动。是市场化解构了传统文学的强大话语霸权。现在已经不是精英文学与国家文学的时代,而是个人的文学时代。只有市场才可能从真正意义上尊重个体并且做到人人平等,这种理念正在改变着生活的方方面面,包括文学。市场的平等不是财富的平等,而是机会的平等,市场经济时代的文学同样如此。新兴媒体所催生出的写作形态如博客、微博、手机作品、电子杂志等等与传统的出版或发表方式是有本质上的区别的。它们非常自由,它们可以是私密的,也可以与他者交流,进入不同范围的公共领域。这都是值得关注的新的文学人际关系和亚文化类型。有的批评家在谈到博客时认为,草民因其有了自由展示的空间。很多人将自己的博客称为小园子、自留地。一个博客就是一个小报刊,一个小传媒。它的拥有者是个体自己,自己是主编,也是主笔,是编辑,也是读者。这是一个典型的样本,即一个人的文学世界。

所以,第三,个人的文学权利成为当然。市场的文学同时就是消费的文学与传播的文学,是真正的“个人的文学”,这个人的文学不是知识分子的那少部分个人,不是精英的个人,而是民众的、大众的、人民的个人,是每一个社会成员的个人。在这个时期,不能说国家的文学与知识分子和精英的文学已经不存在了,但在这个多元的格局中,显然个人的文学更为庞大,也更具草根性、当下性、日常性,因而也更生机勃勃。都在说文学正在衰落,正在走向边缘,其实这是从国家文学以及精英文学的角度说的,如果仔细研究一下,可能没有哪个时代有今天这么众多的写作者,专业作家、业余作家、职业写手、自由撰稿人,以及庞大的匿名写作者,他们构成了一个身份各异的写作生态圈。这是一个众声喧哗的时代,众神狂欢的时代,是一个“文学民主”的时代。权利的诉求,利益的诱惑,偶像的刺激,写作中消费的幻象,交际的需求,个人性灵的抒发,以及写作对其他职业与行业增加的附加值,甚至只是为了一种休闲的生活方式,使得许多看上去与写作完全无关的人士纷纷加入到写作的队伍,写作已经成为另一种时尚。文学不再是一部分人的权利与垄断,而是每个人日常生活的可能与现实。

不是如何说明这样的文学现实的合法性与正当性与否,而是依凭以前的文学批评话语与批评的散布方式何以可能?暂不说是否要修正批评标准,比如可能再无统一性可言,不同的文学已经不可能具有通约性,而且,对不同的写作者和读者来说,文学的意义也不一样。即使从呈现方式与流通渠道来说,传统的批评还没有找到恰当的方式,对有的文学类型来说甚至还没找到落脚处。比如网络文学,坦率地说,批评简直一筹莫展,时间上跟不上,体量上掌控不了,空间上无处插足。不过,当意识到批评的困难与不可能时,也许距离批评的革命或新的转型也就不远了。

我们该怎么办呢?我们已经不知道几次这样问自己了,何况,现在面对的是如此错综的路径。忽然想到古人的一句话或可解脱:无为在歧路。

(责任编辑李桂玲)

汪政、晓华,江苏省作家协会。