现代汉语同义连词研究

刘群

现代汉语同义连词研究

刘群

现代汉语同义词包括实词性同义词和虚词性同义词,同义连词是虚词性同义词的一类。同义连词的辨析主要考虑表述意义、色彩意义和句法功能等三方面。同义连词的归并应和同义连词的类型相结合。近义连词不能视为一个连词,等义连词可归并为一个连词。

现代汉语;虚词性同义词;同义连词;归并

纵观现代中国语言学发展的历史,占据主导位置的始终是语法研究。“现代中国语言学各个历史时期的变换,都是以语法学研究的转移为转移,以语法学的兴衰替换形成了一个个不同的研究时代。一代代的汉语研究家,也都将它们的主要精力投入到语法学的研究之中。在现代中国语言学的百年研究史中,几乎没有不研究语法的汉语言学家。”[1](P2)相比较而言,汉语词汇研究的深度和广度远远未达到它作为一门和语法学并行的独立的学科应有的规模。所以,现代汉语同义词研究始于20世纪中叶,也就不足为怪了。20世纪50年代中后期是社会功能派词汇研究的活跃期。社会功能派根据词汇内部成分的关系构建了汉语词汇体系的框架。汉语的词汇体系由“词”“词汇”两大部分组成。“词”部分包括词的性质和结构、词义、造词法;“词汇”部分包括词汇、基本词汇、词汇音变、词在词汇里的几种相对关系、几种特殊性的词汇。同音词、同义词、反义词、多义词等属于“词的相对关系”的范畴。这个框架以及这个框架所涉及的词汇问题是当时词汇研究的基本问题和热点问题,并且一直持续到现在。当下,随着学术空间的拓展和学术表达的多样化,现代汉语词汇研究仍有许多值得深入挖掘和探讨的问题,比如虚词的同义现象。

一、“同义连词”概念的提出

同义词研究首先遇到的问题,或者说首先应该解决的问题是“什么是同义词”。这个问题“也是关系到同义词的性质、范围、确定标准甚至辨析方法的一个关键问题”[2]。同义词,一般定义为“意义相同或相近的词”[3](P1368)或“几个声音不同而意义相同或基本相同的词”[4](P138),或“意义相同或相近的一组词”[5](P106)。这样的定义,简洁明了,直击同义词的核心——意义相同。但是,简洁的同时,实际上又隐掉了很多不得不面对的细节:相同的意义指词义中的哪一类意义?

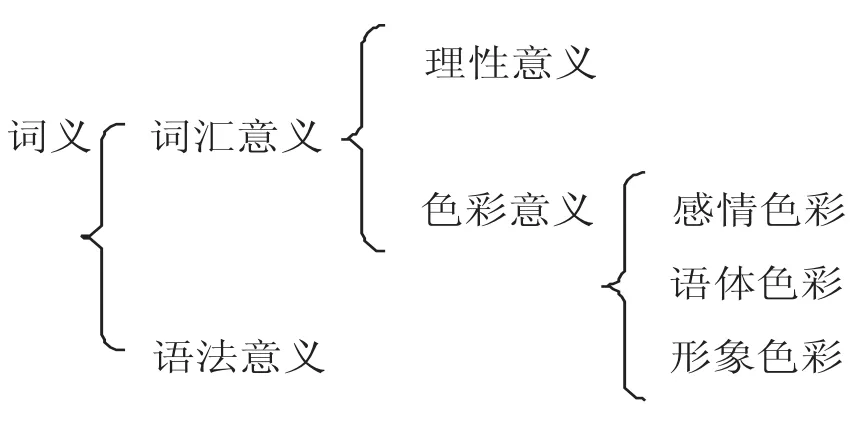

词义有广义和狭义之分。广义的词义包含词汇意义和语法意义,狭义的词义仅仅指词汇意义。从结构上看,词义由客观的理性义和主观的色彩义构成。如果从语用层面分析的话,词义的类型就更多了。因此,我们有必要先梳理清楚词义的层次性,具体如下:

那么,同义词的意义之同究竟在哪个层次上?张志毅(1965)把与色彩意义相对的逻辑意义称为根本意义,也即是理性意义。“同义词存在的基础就是根本意义大部分重合。”[6]符淮青(1985)认为同义词是“概念义有同,概念义和附属义有异的词。”[7](P102)叶蜚声、徐通锵(1997)的解释是“同义词的‘同’,是指理性意义相同或基本相同”[8](P139)。曹炜(2004)也认为是“主要理性意义相同”。“‘主要理性意义相同’,是着眼于同义词语那些主要理性意义不同而次要理性意义或附属义相同的词聚的区别。”[9](P261)钱玉莲(2006)的看法也类似:“我们所讲的同义词主要是指词的理性意义相同或相近。”[10](P106)以上学者对同义词之“同”界定为理性意义相同,或者说,词汇意义中的理性意义相同。那么,这里其实隐含着一个结论,同时又引申出一个新的问题:所谓的同义词,仅仅是关于实词的同义,虚词有没有同义现象?

我们以“同义助词”“同义介词”“同义语气词”和“同义连词”搜索常用中文数据库“中国知网”,搜索的结果是:关于“同义介词”的文章4篇,即王西亚(2002)硕士论文《汉语常用同义介词比较研究——兼论对外汉语介词教学》,欧慧英(2005)《介词“从”和“由”》,詹绪左、崔达送(2011)《禅宗文献中的同义介词“擗”“蓦”“拦”》,胡晓(2015)《认知视角下汉语同义介词“从”“由”“自”的语义比较》;关于“同义连词”的文章1篇,即景士俊的《析“却”》;关于“同义助词”和“同义语气词”的文章0篇。也许我们的

设定不是很准确,也许搜索的范围较狭窄,但是这个数据至少可以说明一点:学界对同义词的关注主要集中在实词的同义。这样的关注点势必将一部分虚词性同义词排除在“同义词”之外,在一定程度上大大缩减了同义词的范围,这显然是不合适的。我们认为,同义词应有实词性同义词和虚词性同义词之分。当然,发现虚词中的同义现象并非本文的首创或独创。有些学者尽管没有旗帜鲜明地提出“虚词性同义词”的概念,但是在研究中也有意无意地透露了他们对虚词的同义现象的看法。如刘叔新《略谈现代汉语同义词的特点》一文中,列举“不惟、不仅——不光”“毕竟、终究、终久——总归”为同义词,前一组同义词是连词,后一组同义词是副词。也就是说,刘叔新是认可虚词的同义现象的。此外,任海波等的《基于语料库的现代汉语近义虚词对比研究》一书,比较系统地研究了现代汉语近义虚词,其比较对象是较常用的双音节虚词。李英哲《汉语连词发展过程中的若干特点》一文尽管使用了“同义连词”的说法,但探讨的重点是同义连词的同义共存现象和同义竞争现象。因此,从整体研究成效上看,虚词性同义词的研究稍显不足,特别是缺乏语义和句法特征的归纳总结以及理论高度。

本文讨论的“同义连词”是虚词性同义词。所谓同义连词,就是一组语义相近或相同的连词。

二、同义连词之“同”与“异”

(一)同义连词之“同”

我们回避“表现同一概念”或“指称同义事物对象”等这样类似的表述,这些说法或多说少都有一定的破绽,会给同义词的界定带来不确定性和随意性。确切地说,同义词之“同”主要是词义之同。词义相同或相近,或者是词义重合是同义词存在的语义基础。“每个同义词组必须有一共义。此共义是灵魂。”[11]

“同义词的‘同’当然也属于语言词义系统之列。”[12]同义词意义之同不仅仅是理性意义之同,还应该包括语法意义之同。语法意义大致可以分为结构意义、功能意义和表述意义三类。具体到某一个词来讲,这三种语法意义是融合在一起的。实词性同义词意义之同主要是指理性意义之同,虚词性同义词意义之同则主要是指语法意义之同。如“首要”和“主要”,这组实词性同义词的意义之同是“事物的作用或地位不同于一般”,这是词语理性意义相同。又如“并”和“并且”,这组虚词性同义词的意义之同是 “连接小句时,表示递进关系。用于后一小句之前,后一小句的主语必须承前省略”,这是词语语法意义相同。因此,我们在考察和提取同义连词语义之同时,主要从语法意义入手。

词语语义相同大致有三种表现形式:A类,甲词和乙词意义完全重合;B类,甲词和乙词意义基本重合;C类,乙是甲的一部分。如下图所示。

A类词是等义词。等义词意义和用法完全相同,在任何语境中都可以相互替换。如:大夫——医生、唯独——惟独、维生素——维他命、玉米——包谷。等义词是语言使用者从不同角度造词的结果和产物。“玉米”是共同语中的词,“包谷”是方言词;“维生素”是共同语中的词,“维他命”是外来词。等义词的语义内涵、交际作用完全相同,所以也就决定了等义词在语言中不可能长期生存下去,因为语言经济性原则容不得重复臃肿的东西。因此,等义词一般面临着两种选择:“一种是在使用过程中,其中一个被淘汰……另一种情况是,极少数等义词在使用过程中逐渐走上意义分化的道路并被保存下来。”[13](P107)

B类词是近义词。近义词是意义相近的但又有细微差别的一组词,在语境中不能任意替换。如上文所举“首要”和“主要”“并”和“并且”是近义词。近义词的存在,不仅是某种语言词汇丰富发达程度的标志之一,也为准确、细致、精密地表达思想感情提供了选择的可能,所以近义词是词汇学研究的重点对象之一。

C类词是上下位词。甲词和乙词是包含与被包含关系,也就是指称大类事物的词和指称大类事物中某一个小类的词,如“食物”和“包子”。“食物”是指称大类事物的上位词,“包子”是指称小类事物的下位词。上下位词彼此不是同义关系,也就不是同义词。

据此,我们把同义连词分为等义连词和近义连词两大类别。简而言之,等义连词是语法意义相同的一组连词;近义连词是语法意义相近的一组连词。

(二)同义连词之“异”

辩证地看,同义词是同中有异,异中有同。“异”又具体指什么呢?

同义词之“异”主要针对近义词,等义词不存在“异”的问题。近义词的意义基本相同,但是有差别。《现代汉语》教材和词汇学方面的专著在论述同义词之异时,一般都集中在具体语义的差别,也就是“义差”。语义的差别包括两方面内容:一是理性意义的差别,如语义的范围大小、语义的程度轻重、语义的侧重点、语义的搭配对象等;二是色彩意义的差别,如感情色彩、语体色彩、时代色彩等。这一套成系统的词义的差别主要适用于实词性同义词,并不适合辨析和解读虚词性同义词的差别。虚词性同义词的差别不仅仅是语义的差别,我们还要考察其句法功能的差别。所以,所谓的“同义词之异”应包括“实词性同义词之异”和“虚词性同义词之异”。不同类型的“同义词之异”的具体观测点和考察点是不一样的。

第一,“实词性同义词之异”的观测点。

第二,“虚词性同义词之异”的观测点。

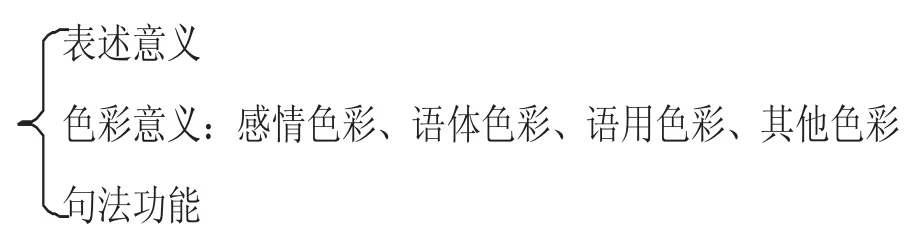

同义连词之“异”主要从表述意义、色彩意义和句法功能三方面考察。

三、同义连词的归并

同义连词是归为一个词还是归为不同的词,这个问题在一定程度上影响着连词的范围和数量。关于同义连词的归并原则,各家的认识不尽相同。

(一)常式和变式的归并

胡明扬(1996)提出语义相同的常式连词和变式连词可以归并为一个连词。“所谓常式是常见常用的形式,而变式则是比较少见少用的形式。”“我们完全可以把变式和常式合二为一,把它们看成一个词。”[14](P435)如“既然”是常式,“既”是变式;“然而”是常式,“然”是变式。那么,“既然”和“既”是一个词,“然而”和“然”是一个词。周刚则持反对意见,“我们不同意胡明扬(1996)所作的根据语义相同,而只是区别‘常式’和‘变式’的原则的那种归并,因为不少连词虽然在语义上相同,但是在句法上和语用上不一定相同”[15](P23)。比如,作为常式的“既然”和作为变式的“既”的区别明显,不可能归并为一个词。

“既然”和“既”的相同点:表示推论因果关系。用在前一小句,提出推理的前提;后一小句说明据前推出的结论或可能的原因,常常有“便、也、就、还、则”等词语与之配合呼应。两者可以互换。

(1)婚,既然可以结,当然也就可以离,再正常不过的了。(池莉《来来往往》)

(1)′婚,既可以结,当然也就可以离,再正常不过的了。

(2)他既来了,便知没病。

(2)′他既然来了,便知没病。

“既然”和“既”的不同点:

第一,“既然”可以出现在主语之前或主语之后,“既”只能出现在主语之后,不能出现在主语之前。

(3)既然你铁心要离婚,我成全你。(池莉《来来往往》)

(3)′你既然铁心要离婚,我成全你。

(4)他既答应你了,就一定会按时到场的。

(4)′既他答应你了,就一定会按时到场的。(*)

第二,“既”可以和“也、又、且”等单音节词语搭配,表示并列关系;和“更”搭配,表示递进关系。这是“既然”所不具备的功能。

(5)文化大革命开始时他才一周岁,既不记得文革的暴风骤雨,又没受过致命的饥饿。(池莉《你是一条河》)

(6)信上面既没有称呼也不签名落款。(池莉《你是一条河》)

(7)我们这个项目,既缺少资金,更缺少人才。

例(5)的“既……又……”和例(6)的“既……也……”表并列关系,例(7)的“既……更……”表递进关系。

第三,“既”是单音节词,文言色彩很浓,所以常常用在书面语;“既然”是双音节词,应用面较宽,一般语体中都可以使用。

综上所述,“既然”和“既”不仅仅是“常见常用”和“少见少用”的肤浅区别。所以,两者不能归并为一个词。

(二)带后缀和不带后缀的归并

武克忠(1992)《现代汉语常用虚词词典》也提出同义连词的归并方法:少数连词可以带后缀,带后缀后如果意义、用法基本不变的,则不再单立词条,附在未带后缀的连词之后,并用圆括号标注,如“别说(别说是)”“再不(再不然)”等。我们发现有的连词和其后带后缀的连词可以归并为一个词,如“别说(别说是)”;有的则不能归并为一个词,如“再不(再不然)”“于是(于是乎)”。

严格地讲,“再不然”并不是“双音节连词+虚词性词缀”的格式。因为“再不然”是“再+不然”,不是“再不+然”。

“再不”和“再不然”都表示选择关系。连接小句或句子,在作出假设性否定后引出另一种选择。

(8)你明天去公园散散心,再不,去看场电影。(引自张斌《现代汉语虚词词典》2013版)

例(8)“再不”首先对前一小句的内容进行假设性否定,即“假如不去公园散散心”;然后引出新的选择项,即“可以去看电影”。此处的“再不”可以替换为“再不然”。

(8)′你明天去公园散散心,再不然,去看场电影。

张斌(2000年)认为“再不”具有口语色彩,“再不然”具有书面语色彩。我们认为两者的主要区别不仅仅在于语体色彩,还应考虑句法结构。“再不然”的后边可以接助词“的话”,以加强假设语气。“再不”则没有这样的用法。

(8)′′你明天去公园散散心,再不的话,去看场电影。(*)

(8)′′′你明天去公园散散心,再不然的话,去看场电影。

可见,“再不”和“再不然”的区别明显,不宜归并为一个连词。

“于是乎”是“双音节连词+虚词性词缀”的格式,但“于是”和“于是乎”的语用差异明显。吕叔湘《现代汉语八百词》《现代汉语虚词例释》、张斌《现代汉语虚词词典》都只收录了“于是”,未收录“于是乎”,但是在阐释“于是”的用法时,又都将之与“于是乎”进行了对比。

“于是”和“于是乎”都表示两事的前后承接关系,后一事紧随前一事,后一事是由前一事引起的。两者可以出现在主语之前,也可以出现在主语之后。

(9)人生是一条无涯的路,于是人们创造了鞋。(毕淑敏《婚姻鞋》)

(9)′人生是一条无涯的路,人们于是创造了鞋。

(9)商家“宰客”是市场经济的“必然趋势”“正常现象”;于是乎,经营者可以为所欲为,消费者只有任人宰割。(北大语料库)

(9)′商家“宰客”是市场经济的“必然趋势”“正常现象”;经营者于是乎可以为所欲为,消费者只有任人宰割。

“于是”和 “于是乎”的区别主要在于语体色彩。“乎”是典型的文言词语。所以,“于是乎”用于书面语,也带有浓厚的文言色彩。在口语语境中,“于是乎”则具有诙谐、幽默的修辞色彩。

(三)承认相同,未作归并

侯学超(1998)《现代汉语虚词词典》承认有些连词的用法相同或相近,但是在列词条时,某些用法相同的一组连词仍然是单列词条,如“慢说、漫说”是两个词条,“唯独、惟独”是两个词条;而某些用法相同的一组连词则列为一个词条,“甚至、甚至于”为一个词条,“甚而、甚而至于”为一个词条。《现代汉语八百词》《现代汉语虚词例释》的处理方式也如此。这样的归并原则和标准不完全统一,缺少可操作性。

“慢说、漫说”“唯独、惟独”为同音异形双音节等义连词。其中一个语素是同语素,另一语素的语音语义相同、书写形式相异。同义词的语音形式是否必须相异,学界看法不完全一致。几个词语的语音形式相同,意义完全相同,但是在现代汉语中是共存的,还是界定为同义词(严格说是等义词)比较合适,“甚至、甚至于”“甚而、甚而至于”为异形等义连词,这两类等义词可列为一个词条。

(四)异形连词的归并

张谊生论述了异形连词的归并。“所谓异形连词,就是指由于异体和附缀造成的形体相近、意义相同或相近的情况。对于这类连词,应该区别处理:凡是两个形体接近的连词,它们在句法、语义、语用三方面完全等价,即使读音和语体色彩略有不同,即使增加了一个虚后缀,仍然应算作同一个词。……凡是两个形体接近的连词,它们在句法、语义、语用的某个方面存在着差异,就应该认为是两个连词。”[16](P150)同义连词基本上都是异形连词,没有同形连词。所以,异形连词的归并方式可以视为同义连词的归并方式。张谊生的处理建议是值得肯定的。首先,他提出了考察同义连词差异的观测点,即句法、语义和语用,这和前文总结的虚词性同义词差异的观测点是一致的。其次,张谊生也发现同义连词的类别,即有的“句法、语义、语用三方面完全等价”,有的“句法、语义、语用的某个方面存在着差异”,前者是等义连词,后者是近义连词。那么,不同类型的同义连词的归并方法是不一样的。

同义连词,究竟是归为一个连词还是视为不同的连词?我们提出:同义连词归并的基本原则要和同义连词的类型结合起来。因为近义连词在表达意义、色彩意义、句法功能上有不同程度的差别,不能归为一个连词。等义连词的语义、句法和语用等因素相同,在一定的语境中可以无条件替换,替换后,并不改变其语义、句法和语用。因此,等义连词可以归并为一个连词。

鉴于虚词性同义现象大量存在的语言现实,提出“虚词性同义词”的理念和梳理虚词性同义词义差的观测点是有理有据的。同义连词是典型的虚词性同义词。研究和总结同义连词的归并原则,能够更精准地确定连词的数量。在此,我们认为,等义连词归并为一个连词,近义连词仍视为不同的连词。

[1]苏新春.当代中国词汇学[M].广州:广东教育出版社,1995.

[2]黄金贵.论同义词之“同”[J].浙江大学学报,2000,(4).

[3]现代汉语词典(第五版)[M].北京:商务印书馆,2006.

[4]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,2000.

[5]钱玉莲.现代汉语词汇讲义[M].北京:北京大学出版社,2006.

[6]张志毅.确定同义词的几个基本观点[J].吉林师大学报,1965,(1).

[7]符淮青.现代汉语词汇[M].北京:北京大学出版社,2007.

[8]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,2000.

[9]曹炜.现代汉语词汇研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[10]钱玉莲.现代汉语词汇讲义[M].北京:北京大学出版社,2006.

[11]黄金贵.论同义词之“同”[J].浙江大学学报,2000,(4).

[12]张志毅.确定同义词的几个基本观点[J].吉林师大学报,1965,(1).

[13]钱玉莲.现代汉语词汇讲义[M].北京:北京大学出版社,2006.

[14]胡明扬.词类问题考察[M].北京:北京语言学院出版社,1996.

[15]周刚.连词与相关问题[M].合肥:安徽教育出版社,2002.

[16]张谊生.现代汉语虚词[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[责任编辑:戴庆瑄]

刘群,湖北文理学院文学院副院长,教授,文学博士,湖北襄阳

H 03

A

1004-4434(2016)09-0113-05

国家自然科学基金项目“汉语关联结构的资源建设和自动分析模型研究”(61202193)