转型期高校体育隐性思想政治教育四位一体模式构建

林柔伟,谢冬兴

转型期高校体育隐性思想政治教育四位一体模式构建

林柔伟,谢冬兴

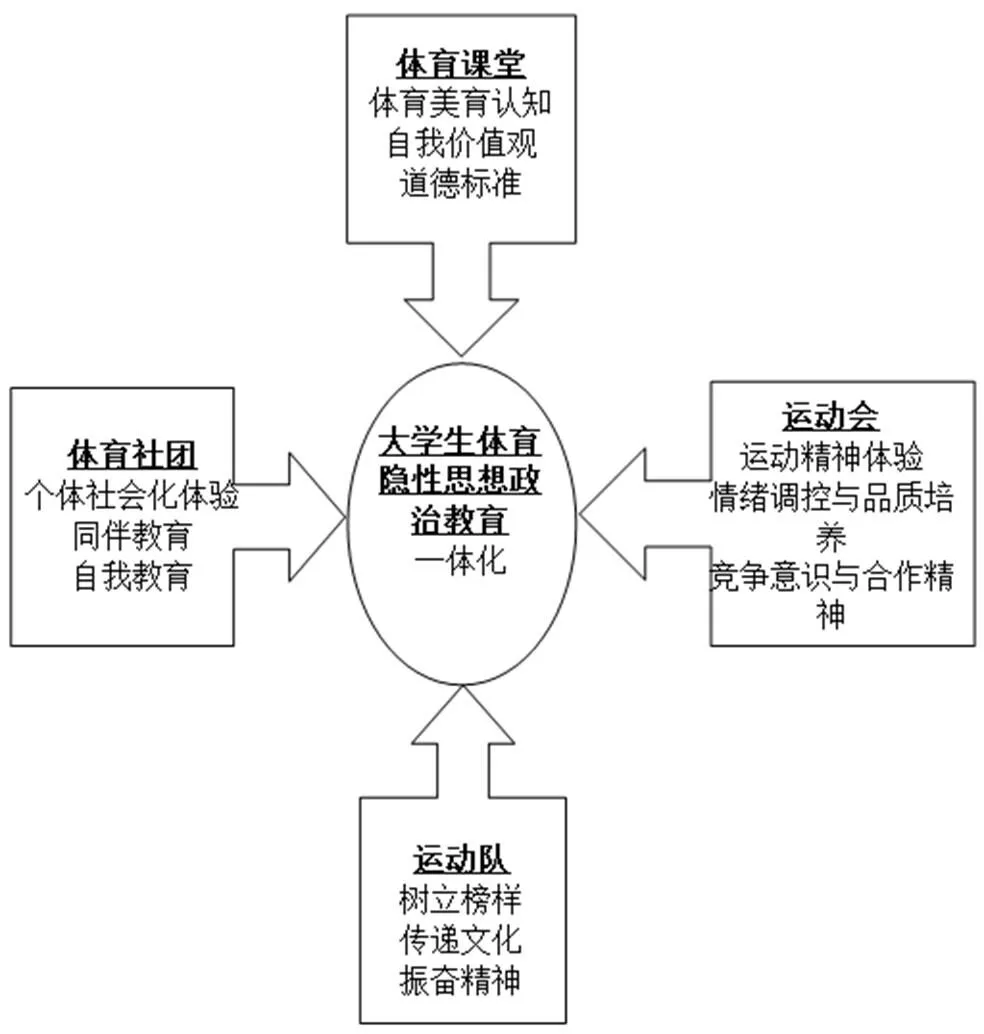

分析转型期高校体育所面临的新环境,依据高校体育实践性与体验性思想政治教育途径的优势,构建以体育课堂、体育社团、运动队以及运动会为主要要素的高校体育隐性思想政治教育四位一体模式。研究认为,高校体育的各个环节工作应优势互补,相得益彰,突出体育课堂价值认知、运动队榜样与效仿、运动会体验平台以及体育社团实践与运用职能,充分发挥高校体育隐性思想政治教育系统性与一体化效果。

社会转型;高校体育;隐性思想政治教育;四位一体

高校思想政治教育是大学生通过参与一定的教育实践,习得符合社会、时代发展的思想政治观点与品德的教育活动[1]。在大学生思想政治教育途径多元化时代,学校体育与思想政治教育工作的结合成为十分有效路径,并发挥着巨大作用[2]。高校体育隐性思想政治教育是通过学校体育环境影响,以间接、内隐的方式进行的学校思想政治教育经验总和[3]。它注重校园体育环境给学生带来的潜在思想品质培养作用,积极利用校园体育文化生态环境中诸多体育教育要素来开发学生的生理与心理潜力,达到潜移默化的教育效果。全面教育及教育现代化背景下,高校体育应关注大学生个性、心理以及体育文化素养的形成,实行“全方位”的体育教育[4],实现大学体育爱国主义、集体主义以及社会主义教育的重要职能与路径。在学校教育中,往往可以寓德育于体育。高校体育以其多样化活动内容,极大地吸引着大学生参与。实践证明,通过体育活动进行思想政治教育,更适合大学生生理与个性特征,特别是结合校园体育各个环节的特点和要求,能较全面地实现对大学生思想品德与个性培养。随着国民主体意识形态的提升,开放化、多元化、个性化时代的来临,国家对大学生思想政治教育工作的关注程度越来越高,而大学生则对传统的显性思想政治教育形式(例如,两课)热情逐步下降。在这种情况下,探讨高校思想政治教育的结构体系以及教育路径显得尤为必要,不同学科教师均可发挥主体能动性,在各个层次上对学生进行思想政治教育,以改变高校思想政治教育的被动局面。

1 转型期高校体育面临新的环境与挑战

1.1 对当下“社会转型”的概述

“社会转型”是指社会形态积极的、前进的一种特殊形式,是以社会体制结构变迁作为基本,涉及到全社会众多领域变革,也是社会形态演进的主要动力所在[5]。社会转型决定于经济发展水平,同时,也受国家政治、教育、科技以及文化等多个非经济因素的影响与制约[6]。依据中国科学院中国现代战略研究小组认为:中国的现代化将包含工业化、城市化的第1次转型与知识化与城乡动态平衡化的第2次转型。中共十八大提出的两个100年概念,中国社会转型将围绕社会主义现代化建设全面铺开与达成。中国的社会现代化应是科技与工业经济发展为推动,城市化、多元化为基本结构形式,社会政治民主、公民普通参与的现代化[7]。“十二五”以及接下来的“十三五”期间,中国社会将处于工业化与城乡动态平衡阶段,而社会政治民主与公众普遍参与是政治方向。在这场社会变革过程中,新思想与传统观念并存,这对于高校思想政治教育工作来说是情况复杂、任务繁多而责任重大。综观当下社会环境和思想政治教育实况,通过学校体育这个载体,把体育与思想政治教育有机结合,加强对大学生隐性思想政治教育,将是一条非常有效的路径。

1.2 高校体育面临新的社会环境与校园环境

“五四”运动以来,高校被誉为新事物、新文化以及新观念孕育的地方。当下中国社会的转型,大学生的思维方式、价值观体系以及主体意识形态都在呈现多元化倾向[8]。信息化技术助推网络类新媒体成为大学生获取众多信息的主渠道,网络环境所具有的虚拟性、平动性与自由性,契合当代大学生的心理特征与需求[9]。以博客、腾讯QQ、论坛等为表现的互联网传播与以手机微信等为代表的移动终端新媒体传播,最大限度地改变着国民的生活化习惯、思维模式、人际交往形态,推动价值多元化。而智能手机等新兴媒体在大学校园的普及,成为大学生传递思想的主要工具,从而建构起一种区域范围的“实时”传播民主[10]。新媒体传播的渗透,高校校园包围在多元文化以及各种社会思潮冲击中,给高校思想政治教育工作带来诸多不确定性。新媒体全面引发媒体传播属性与功能在全球化、网络化、社会化与个体化层面的根本改变[11]。这些改变也极大地影响着大学生主体意识形态,而学校、传媒都是社会意识形态构建的主要渠道[12]。网络空间意识形态的全面渗透,导致大学生意识形态呈现不断泛化趋势。而个性化与个体化所带来的大学生个人在意识形态构建中主体地位大大提升,得利于对信息与知识的即时验证性,他们不会轻易接受传统宣传灌输式思想政治教育模式,这也给高校体育的隐性思想政治教育功能发挥带来挑战与机遇。

2 高校体育隐性思想政治教育四位一体模式构建与解析

毛泽东同志在其《体育之研究》中,描述德、智、体的关系:“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体,无体是无德智也。”高校体育突出特点就是体验性与应用性,这为高校隐性思想政治教育工作开展创造了直观的实践途径。高校体育各个环节均渗透着思想政治教育功能。高校思想政治教育可以结合体育课堂教学特点[13]、体育竞赛以及体育社团活动,以培养大学生爱国、团结的集体主义精神,培养公平、竞争、诚实的品格,体验个体社会化的成就(成功、进取等)。因此,高校隐性思想政治教育工作与体育结合将更趋于人性化与社会化[14]。依据高校体育各个工作环节的特征,构建一个优势互补的四位一体高校体育隐性思想政治教育模式,如图1所示。

2.1 体育课堂:教师在规范化、价值观念与认知层面的正确引导

2.1.1 认知性美育与体验性美育 美作为个性和谐发展与精神文明的综合标志,其广泛蕴涵在体育中。品格与情操美是思想政治教育主要内容,而动作美、语言美等,则与一个人文化知识水平以及美学修养直接相关。高校体育课堂教学也均蕴涵丰富的美育素材与美学思想性,为大学生提供广阔学习与效仿空间[15]。高校体育课堂教学中的美育可分为认知性美与体验性美。认知性美育包括对体育美的观点、体育美的概念、体育美的欣赏等思想方面的教育。而体验性美的教育任务,则是指灌输体育行为美的思想,根据体育美的规律,塑造自身的形体美、姿态美,提高学生体育表现美的能力。因此,高校体育教学过程中,体育工作者在教学内容安排上,要注意选择具有形象美的动作,同时加强对动作美学价值评定的知识传授,培养学生体育欣赏美、体育评价美以及体育表现美的能力。而在体育教学过程的安排和组织、教学方法的运用、示范动作准确性上,处处渗透出严谨与专业的美育功能。

2.1.2 培养积极的自我价值观 积极的自我价值观是大学生应具备的一项重要心理品质。自我价值观偏高或偏低都将制约大学生自身的发展。在青年学生中,往往表现出自我价值观越高,越容易形成自我膨胀、自恋等行为,而且通常会为了避免自我价值观的失落来采取偏激举止。相反,也有表现为自我价值观过低者,这些学生由于对自己缺乏客观的认识,多数情况下对自己的能力进行误判,久而久之便形成自卑以及妒忌等失常心理问题。这些自我价值观有偏颇的大学生,在现实生活中面对类似的场景与挫折时,会产生相似的心理行为与反应,多数是不能忍受,从此一蹶不振。高校体育课堂教学应善于利用体育实践、体验的突出优势,在学生技术学习、教学比赛、学生互助等环节,倡导乐观与积极向上的情绪与品质。引导学生正确对待课堂上的成功与成就,分析失败与不足,鼓励学生要胜不骄、败不馁,让学生在不断进步的过程中培养自尊与自信,从而形成正向的自我价值观与积极的人生态度。

图1 高校体育隐性思想政治教育四位一体模式

2.1.3 提高学生的道德水平 高校教育生态中,体育教学环节是德育的有效辅助手段,这也取决于体育的实践与体验优势。(1)高校体育课堂教学能培养大学生团结精神与集体荣誉感。体育课堂教学活动,通常是以小组、班级之间的教学比赛形式来开展,不管同学是来自学校的哪一个学院或系别,被分在一组或一队的同学均有一个共同目标,就是赢得比赛,赢得尊重,赢得肯定来为集体争得荣誉。所以在高校体育课堂教学中,教师应善于利用学生的组织归属感,组织形式多样的集体性活动与竞赛。(2)高校体育课堂教学,作为一种具有潜在风险的身体练习活动遵从“令行禁止”“课前集中,课后集中”原则,教师教学所传达的这种严谨与专业能培养学生服从命令与遵守纪律的品质。而在集体性活动与教学比赛过程中,则要求活动参与的学生执行集体既定的战术计划,成员(队员)之间互相配合,服从裁判、遵守活动与比赛规则,倡导形成公正与公平的氛围。高校体育课堂教学过程也是提升学生道德水平的良机。

2.2 体育社团:学生主体实践与体验为主,兼顾个体社会化、自我教育与同伴教育

就丰富高校体育思想政治教育路径而言,有目的地组织大学生积极参与公益性体育活动、志愿性服务等社会实践[16],对提升大学生社会化程度大有帮助。高校学生体育组织(以体育社团为主要形式)具有体验与强化社会角色意识的显著优势。

2.2.1 个体社会化体验 个体的社会化是由生物人变成社会人,且被社会或群体所需要,学习社会或群体规范的过程。高校学校体育活动多以集体为单位,为进行思想政治教育提供了便利。大学生具有较强的好奇心、活泼与较强归属感等心理特征,他们乐于参加集体性活动。所以,体育社团受到大学生广泛的青睐。大学生体育社团均是由具有共同兴趣、爱好的学生自由、自愿组成,学生组织受学校支持,而且形成组织自身的活动规制与领导结构,真正属于大学生自己的组织。基于学生体育社团良好的基础,对参与其中的大学生而言对自己行为的责任感,正确处理个人与集体、自由与纪律的关系,养成团结互助,遵纪守法等优良品质。通过学生体育社团活动可以提高学生辨别是非的能力,培养他们自尊心和集体荣誉感,而在争取集体荣誉的过程中,个体社会化的角色体验便成为集体成员的一种尊严。

2.2.2 同伴教育 在大学生的社会化过程中,学生体育社团活动有着非常重要的作用,不论是作为内容还是作为手段,学生体育社团活动的社会化功能不可缺少。大学生体育社团作为大学生自己的组织,具有系统的自我管理机构、活动制度以及领导团队,是大学生课余健康生活的理想场所,也为参与其中的每个学生提供一个优良的社会互动平台。在这个集体组织中,实现了大学生之间互通有无、互相帮助,乃至相互教育的功能。在社团日常活动组织过程中,培养大学生善于建立和保持良好人际关系,与他人和社会和谐相处的技能,体验强烈的团队意识和合作精神,提升大学生综合素质,这对他们今后的个人生活和事业发展的意义也同样显著。大学生体育社团活动中,也会出现各种矛盾和冲突,在学生尝试或解决组织内部问题的过程中,同伴(同龄人)之间的沟通、说服、教育起到重要作用,而且这也有助于大学生学会如何面对社会,并逐渐形成理解他人、乐于帮助他人的态度,起到培养大学生保持良好人际关系体验与技巧。

2.2.3 自我教育 如果说体育课堂与运动会是一个他律的过程,那么体育社团活动开展与管理则是大学生一个自律与自我教育的过程。体育社团活动有助于认识自我。体育社团活动融集体性、竞争性于一体,活动(竞赛)中每个人能力高低、修养好坏、魅力大小,都会明显地表现出来,使大学生对自我有一个比较符合实际的认识。于是,在正确认识自我的基础上,会自觉地修正自己的认识与行为,培养自我形成社会所需要的心理品质与各种能力,使自己成为更符合社团需要的人。在竞赛的情境中,学生清楚地认知到要想在竞赛中取胜,必须努力提高自己的水平,并学会与他人合作,在规则允许范围下,全力争取优胜。体育竞赛规则的惩戒性,对于培养学生自律行为的自觉性有显著效果,这种心态日后将迁移到学生的日常社会交往中,也将成为他们走上成功的基础。

2.3 运动队:树立榜样,传递文化,振奋精神

此处所指的运动队包括竞技型高水平运动队(校队)与普通型高水平运动队(校内的院队、系队甚至可以是各协会的运动代表队)。无论是那种类型的运动队,其在高校均代表某一项目的较高水平,具有宣传品牌性质、为校(系与学院)争光、表率与榜样的性质,是普及与提高良好的中介。竞技体育运动由于技术的高难度性,造型的艺术性,辅以配合默契及易于接受的朴素性,所表现出来的专业水平可满足人们对美与畅的精神需要。运动队所承载的校园情感功能是其他校园活动所不可比拟的,其在调节校园心理平衡方面卓有成效。运动队进行的竞赛活动具有群众性、校(院与系)际性以及礼仪性特点,使得它成为传播大学精神、组织价值的理想载体,它能激发学生的集体情感,教育学生与大学精神、组织精神保持一致。校际(系际与院际)竞赛,不仅扩大了运动队的活动范围,而且加深它所产生的校园影响,把本来属于运动技艺比赛的意义,扩大和延伸到学校、学院、系之间的集体中,使这种竞赛超越了本身的价值,产生了不可低估的教育作用,而运动队则成为大学生心目中的榜样。学生总是把一个学校的运动员在重大比赛中的表现和所取得的成绩看成一个学校或组织的凝聚力与象征力。运动队在赛场上所表现出的精神与风貌,升华成为一种易于感染,易于传播的精神动力。

2.4 运动会:积极参与,实践协作,体验角色

2.4.1 运动精神体验 运动会是高校校园体育赛事影响大、参与者最多、范围最广的一种文化现象,具有鲜明的思想政治教育载体属性与丰富的教育内涵开发前景[17]。竞争性是体育的一个重要特点,而在比赛中要获得胜利既要有争取优胜的雄心,也要有协同作战、尊重裁判与对手的道德。对于竞赛中的胜不骄,败不馁,本身就可以培养学生坚强的意志,乐观的精神。运动会对于优胜者的奖励,能给大学生带来精神上的满足与感情上的愉快,激发其锻炼身体与发展才能的愿望。在运动会上体验到的运动精神同样弥足珍贵,竞争能激励大学生力争上游、奋勇拼搏,协作能昭示大学生个人的努力程度将影响集体的荣誉,而集体荣誉又会影响每个成员,有助于培养学生的责任感。

2.4.2 情绪调控与品质培养 社会感情与人的社会心理稳定性(心理与社会相一致)直接相关。大学运动会以竞赛为主要形式,主张学生广泛参与。大学生作为躁动的群体,个体思想正处于一个不成熟到成熟的过渡阶段,而大学校园的社会化使得大学生在面临各种前卫、临界性思潮时,显得无所适从,进而失去心理平衡。而运动会所具有的竞赛对抗性,以及竞赛结果不确定性与显示结果及时性,使参与运动会(比赛环节)的个体均能体验到紧张、痛快、自豪,它就像一个安全阀一样,具有调整大学生失去平衡的心理。通过这种场内与场外情境变化、能量的发泄等对不良情绪起着重要的调节作用,提高了大学生控制情绪的能力,有效抵制不良情绪。运动竞赛的胜负区分性,所带来的比赛困难与障碍的排除,可以培养大学生坚强的意志,形成自觉地克服客观困难和主观困难的品质。

2.4.3 竞争意识与合作精神习得 多元化社会,分工愈发精细,使得合作精神和竞争意识成为现代人应具备的一个基本观念与意识。体育竞赛要求参与个体尽最大的努力去竞争,这有助于培养参与者的竞争意识。而团队竞赛项目除需要个体竞争意识外,更重要的是需要团队成员具有强烈的合作精神和角色意识。在当代社会中,合作精神与角色意识已经超越心理和思想品质,成为一种社会实践能力,且合作精神多渗透在角色扮演之中。大学运动会为广大学生提供了丰富的正式或非正式的角色典型,组织者、运动员、教练员、啦啦队员、志愿服务者等组成了一个以运动会参与为统一目标的大组织,每个人的角色、定位与作用均不一样,有台前也有幕后,缺一不可。从而也为参与其中的大学生学习和扮演不同的角色,感知个人与集体的关系,增强合作意识提供了大量实践与体验机会。

2.5 整体观效应:高校体育隐性思想政治教育应系统化与一体化

高校体育隐性思想政治教育模式诠释了一个重要的理念,那就要形成高校体育思想政治教育的系统化与一体化。因为,在高校体育各个环节均有自身的领域特点与优势,从系统的角度来达成整体效果大于各领域效果之和的辩证关系。高校体育隐性思想政治教育通过身体活动这一基本身段,运用体育教学、课外体育锻炼、课余训练、运动队与运动会等典型形式,达到提高身心素质水平,调节心理,完善个性品质,体验高尚道德情操,历练品行,培养良好人格的最有效的途径。高校体育的各个环节工作应发挥自身的优势,达成优势互补、相得益彰的良好思政教育工作局面。

[1] 王 辰.基于微信的大学生思想政治教育方法研究[J].教育理论与实践,2014,34(30):37~38.

[2] 章国平,吴小龙.当前大学生思想政治状况与教育对策[J].黑龙江高等教育研究,2006(10):38~40.

[3] 于晓东.开发体育隐性课程,全面推进素质教育[J].北京体育大学学报,2003(02):245~247.

[4] 姚 蕾.对体育隐蔽课程与体育显性课程关系及其内容的探讨[J].北京体育大学学报,2002(04):509~510,516.

[5] 贺善侃.经济全球化背景下的价值认同与冲突[J].毛泽东邓小平理论研究,2003(05):102~107.

[6] 刘祖云.香港与武汉:城市社区服务比较[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2000(01):18~24.

[7] 胡乔木.中国大百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1991:117.

[8] 武国栋,宋铁男.基于当代公民社会转型的体育志愿行动社会价值述微[J].上海体育学院学报,2011(02):50~51,60.

[9] 刘国庚.高校思想政治教育多维主体及内容体系之重构[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2013,33(4):178~180.

[10] 徐振祥.论新媒体传播对青少年个性道德与理性秩序观成长的影响[J].学术论坛,2012(4):210~212,225.

[11] 刘瑞生.新媒体传播转型视阈下的意识形态建构[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2011(6):163~167.

[12] 鲍勃·富兰克林,等.新闻学关键概念:意识形态国家机器词条[M].北京:北京大学出版社,2008:137~138.

[13] 张锡春.从高职院校人才培养目标审视体育教学中思想政治教育的渗透[J].教育与职业,2011,30:100~101.

[14] 刘义飞.论体育院校思想政治教育的困境及对策[J].教育与职业,2011(20):53~55.

[15] 尚保春.浅谈高校体育教学中的思想政治教育[J].教育与职业,2006(23):83~84.

[16] 蒙 军,王成科,宋晓宇,黄 梅.体育专业大学生思想政治教育的路径研究[J].学校党建与思想教育,2012,(01):70~71.

[17] 周 鑫.重大体育赛事的思想政治教育透视[J].探索,2003(01):89~91.

Building on Four in One Mode of University Sports Recessive Thought Political Education

LIN Rouwei1, XIE Dongxing2

Analysis on the new environment of college physical education facing the transition, based on the university sports practice and experience of ways of Ideological and political education of advantage, to construct the classroom sports, sports associations, sports teams and sports will be the main elements of the university sports recessive thought political education four in one mode. Research thinks, the work of all aspects of college physical education should complement each other, complementary advantages, outstanding sports classroom value cognition, sports teams, and follow the example of motion will experience platform and the sports community practice and application functions, give full play to the ideological and political education system of physical latent unity and the integration effect.

Social transformation; University sports; The recessive ideological and political education; Four in one

1007―6891(2016)02―0113―04

10.13932/j.cnki.sctykx.2016.02.28

G807.4

A

2015-10-26

2013年度广东省高校思想政治教育重点课题,项目编号:2013CZ026。

1.广东司法警官职业学院,广东广州,510520;

2.广东培正学院体育部,广东广州,510830。

1.Guang dong Judicial Police Vocational College, Guangzhou 510520, China;

2.Dept. of PE, Guangdong Peizheng College, Guangzhou 510830, China.