图画江山——20世纪50年代的中国画论争与“新山水画”的写生观

于洋

图画江山——20世纪50年代的中国画论争与“新山水画”的写生观

于洋

编者按:

20世纪中国美术研究是当前学界的一个热点。为促进20世纪50年代传统山水画现代转型与社会变革的研究,关山月美术馆近期举办了“图像:历史与记忆——20世纪50年代中国画中的时代图景”学术研讨会,围绕“新国画运动与山水画”“视觉语言与社会图景”及“中国画的转型与互动”等问题展开讨论。本期我刊选取了其中的两篇文章,于洋在《图画江山——20世纪50年代的中国画论争与“新山水画”的写生观》中指出,20世纪50年代新山水画从“新瓶装旧酒”的勉强到走向成熟自然,“写生”起到了核心的作用,成功转换了山水画的时态与语态,增益了鲜活的时代性、人民性与现实性。传统中国画发展至近现代,由于其缺乏观照现实的特性而为当时所质疑,也成为20世纪50年代“中国画改造”的主要内容,陈俊宇《江山教我图——关山月〈山村跃进图〉初探》以1957年关山月所创作的《山村跃进图》为例,探讨在大时代的变革中,一个画家如何介入现实从而丰富和发展自己的绘画话语体系。

在20世纪50年代的文化与历史背景下讨论新山水画的课题,本身具有特殊的社会语境,也关涉到相应的美术史方法论的转型问题。以山水画在笔墨与图式上的变革为例,传统语义中“江山”的含义在此时已经发生了微妙的转变:一方面是山水画家的纸上造境,描绘山水造化与时代新景;而另一方面,更寓含着国家政权与土地疆域,标示着一个新纪元的到来。从围绕山水画的论争文献,到特定时代美术思潮影响下的山水画创作,这一时期的中国画创作在反思、整合的宏观语境下踯躅前行。由此,当我们今天面对半个世纪前的美术创作现象与名作,就更有赖于对当时社会生态、文化氛围与艺术思潮的语境还原,同时也足以引起我们对于新中国美术史的研究方法与视角选择的反思。

20世纪50年代中国画论争的时代范畴与问题视野

依照以往诸多学者研究,一个大致的共识是,20世纪形成一定规模和深度的中国画论争发生过四次,即从新文化运动至新中国成立前的“美术革命”与中国画前途的论争,五六十年代由新国画运动及文艺的社会功能论所引发的新旧问题的论争,80年代的中国画“危机”论及围绕中国画“穷途末日”说的讨论,90年代“笔墨等于零”论与“守住中国画的底线”论的对峙。其中有三轮讨论发生在新中国成立后。如果我们对照民国时期中国画论争的讨论主题,便很容易发现百年以来讨论主题的往复性与集中性,虽然每个时段讨论的焦点问题都对应着其特定的社会环境和时代特点,但民族艺术传统在新纪元、新时代中的境遇、前景及其身份、功用问题,依然盘旋在诸多美术界人士的脑际,在不同时期反复地沉淀和浮泛。

新中国成立以来关于中国画的讨论,一部分话题是民国时期该领域讨论问题的延续和深入,另一部分话题则表现为艺术本体对于时代、社会的适应与回应。尤其对于这一时期的中国画写生问题来说,写生的课题已经与现实主义的题材风格要求和西方绘画的写实性及中国画传统中的“写真”因素聚合在一起。

如果我们把新中国成立后中国画坛讨论的主题词做一统计和对照,便会发现民国时期有关中国画的新旧、中西问题,民族性与时代性问题,笔墨形式与内容问题的讨论,又在一个新的政治环境与文化境遇中被重新唤起。而这几次讨论的过程和成果,一方面直接影响了中国画创作的审美倾向、教学原则和价值标准,另一方面更参与推动了中国画向现代形态的转型。新中国成立17年时期,在“文艺服务于政治”的要求下,伴随着绘画创作的高产,同时出现的是美术思潮的活跃,此间中国画讨论的主题回归到一二十年代之交新文化运动期间的新旧之争,围绕着“国画”的名称与分科、“新国画”的改造、中国画的民族形式,以及笔墨与创新等问题,展开了新一轮的讨论。

20世纪五六十年代之交,中国画作为一门独立画科的身份一度受到挑战和改变,关于国画教学的系别名称与分科的问题在南北两所美术学院先后引发了讨论。在当时“艺术要为工农兵服务”的文艺方针指导下,国画教学的山水和花鸟部分被认为不符合当时文艺政策而被排斥在常规教学之外,只有人物画的线描勾勒被保留下来,此时的中国画作为一个独立的画种在新的学院教育体系中岌岌可危。山水画的时代困境,更在此时显现出来。在1959年1月的中国美术家协会座谈会上,文化界有关高层领导重申,被列入“第二类”的山水画,若有创新意义,能鼓舞人心的,也可列入“第一类”。这种将绘画分为“有益的”(第一类)、“无害的”(第二类)、“有害的”(第三类)的粗暴划分,使当时的山水、花鸟画家面临着前所未有的困惑和尴尬。

在此前后,首先是中央美术学院国画系改为彩墨画系,并由此引发了一系列关于国画造型基础教学,特别是如何对待素描问题的争论。1957年中央美院华东分院彩墨画系改回中国画系,实行山水、花鸟、人物分科而治的教学方式,潘天寿主张将国画的基础训练定位为从临摹入手,以笔线造型为基础,他在国画教学上的这种理念与方法得到认同,国画在新的国家文艺政策中取得了合法地位,至此关于国画的独立地位问题的论争方才尘埃落定。回头来看当时中国画名称与画科的调整,其重要性不言而喻,它是从新中国成立后美术学院教学实践中生发出的一个生动而深刻的学术问题,尽管阶级斗争理论干扰了艺术本体问题研究的深入,其中很多讨论细节,诸如素描教学的大辩论等,仍值得今日中国画的学院教学去品咂和回味。

“写生”作为50年代山水画讨论的核心问题

在20世纪中叶的中国画讨论中,从来没有哪个问题像关于“写生”的论争那样深入、持久与具体。或者我们也可以说,20世纪中国画的写生史本身就是一部问题史、一部承载了创作实践与理论研究等多重范畴课题的历史。

这一时期,围绕山水画写生问题的讨论,成为中国画论争的核心问题之一。几次比较深入、重要的研讨活动与笔谈论争包括:1954年2月中国美术家协会召开的山水画创作问题讨论会,以“如何发扬山水画的现实主义传统”和“山水画的取材及表现方法”为中心议题;1954—1956年针对山水画写生活动进行的“关于国画创作与接受遗产问题”的讨论,以该时段《美术》杂志发表的相关文章为代表观点;1957年3月中国美术家协会创作研究室召开的“国画山水写生座谈会”等。

作为“旧”的艺术形式,中国画创作首先面对的是如何“接受遗产”的问题。1954年7月“中国画研究会第二届国画展览会”在北京故宫博物院展出后,王逊在《美术》第8期上发表的《对目前国画创作的几点意见》一文中提出:“写生的目的是如实地把山水的自然景象记录下来。写生获得的素材可以经过进一步的加工变成创作。但正当的写生不能只是在纸面上保留下一些山、石、树木的象形的标记……也不能从写生中只揣摩一下山势的开合向背,回到画案上仍是画成了王石谷,而美其名曰‘艺术剪裁’。”“尤其我们今天的写生活动更是有目的地用现实生活突破前人遗留给我们的一些思想上和形式上的限制,而不是到名山大川中把古人已经咀嚼的重新咀嚼一次,或按照旧日的标准再去寻觅一次属于过去时代的诗情画意。”在王逊看来,即便是描绘电线杆、火车、房屋等新生事物的新山水画反映了审美思想的改变,其“真正的功效是使画家们对于笔墨技法有了新的认识”,而“我们的国画创作不可能也绝不应当被限制在‘如实反映现实’之内”。

随后,王逊的观点引发了画坛关于国画创作如何“接受遗产”问题的讨论,徐燕荪、秦仲文、邱石冥、蔡若虹、张仃、黄均等分别在1955年的《美术》杂志发表意见,其中以秦仲文认为画家应从高于技术层面的社会学角度关注山水写生,进而改造中国画的观点最为典型。时任中国美术家协会副主席的蔡若虹提出“重新提倡写生,就是画家们退出死胡同走上现实主义大道的第一步”,周扬也在美术家协会理事会第二次全体会议上所作报告中正面肯定了写生对于国画创作的作用,其后“整理遗产,积极进行理论建设”“大力鼓励和扶持有独创性的创作,并反对各种清规戒律”成为很多画家共同的主张。如何“接受遗产”的讨论在一定程度上为国画创作的推进扫清了思想障碍,也为“新国画”面貌的形成奠定了基础。

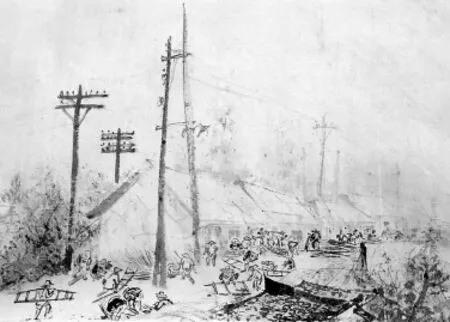

关山月 武汉长江大桥兴建前 纸本水墨 1954年

邱石冥的观点则与王逊针锋相对,他认为“民族形式的形成不是偶然的,必然具有人民性的因素”“国画遗产中所包含的方法及其形式是很丰富的,有特点的,绝不是技术上的‘科学的写实方法’,如解剖学、透视学及素描方法等所能概括或代替的,因而也就不能单用它来作为整理的标准”,并进一步阐发:“由于优秀传统的遗产正是从写实中来,所以写实与学古基本上没有矛盾。那些可能产生的矛盾,并不是对抗性的矛盾。”1徐燕荪亦认为学习传统与写生方法并不冲突:“单纯地凭科学写实的方法,来进行‘独创’,势必走向脱离传统的路上去,接受遗产也绝不是写实的阻碍。”2

在这场论争中,秦仲文的观点源自创作本体性层面的体验与思考:“山水画写生活动的意义,应当是:由具有山水画传统技法相当基础的画家们,把已经接受到的古人所直接实践过了的技法和理论(尚有待于证实的间接经验),在这样的活动中求得证实,借以认识自己的缺点和优点,认识古人的缺点和优点,经过这样的客观实际的证明,使我们获得山水画创作的经验;通过这样的实践,才能够掌握接受传统技法的武器和端正创作作风与信念。在这样的基础上,我们才可能创造出科学的进步的优良的绘画。但是,参加这几次山水写生活动的画家们的观点不是这样的。我不知道他们经过何人的指示,一心不二地去描写了现实景物,并把这样描写来的东西作为创作。我的主张,这样的活动应当是以新的方法学习绘画的一个过程,而不是也不应该是对山水画创作的要求。”3

1957年3月,中国美术家协会创作研究室召开“国画山水写生座谈会”,交流近年写生经验及传统技法如何与写生结合以提高国画写生的质量。同一年,北京中国画院成立,使从国统区来的传统中国画家形成了一个较为强大的群体,亦与以徐悲鸿为代表的主张用西方写实主义改造中国画的阵营形成了互补与回应的关系。当时画院画家由文化部直接聘任,齐白石、叶恭绰、胡佩衡、陈半丁、徐燕荪、吴镜汀、秦仲文等传统派画家占据了画院体系的主流。成立之初,画院纲领提出“继承中国古典(包括民间)绘画艺术的优秀传统,并且使它进一步发展和提高。画院的具体任务是繁荣中国画创作,培养中国画的专门人才,并对中国画作理论的探讨,及负责外国画创作和推动和辅导工作”4。

在以写生问题为中心的讨论中,民族虚无主义与民族保守主义的倾向,在互相激荡、互为消长的过程中整合碰撞与消融。面对社会现实的状物与叙事需求,与传统笔墨的虚和雅淡之间,需要形式与精神层面的双重调和。这一时代特点与创作倾向,在1956年黎雄才创作的《武汉防汛图》长卷、1958年关山月创作的《山村跃进图》长卷以及1959年北京画院美术馆画家集体创作的《首都之春》长卷中都可见得一斑。

黎雄才 武汉防汛图 (局部) 纸本水墨 设色 1956年

50年代山水画写生的整合与应对

对于绘画创作,写生常常具有调节与激活的普遍性意义。尤其对于20世纪以来的中国山水画,这种价值就更为凸显。以当时的普遍观点看来,写生旨在收集创作素材,是手段而非目的,同时也是深入生活、体验生活的过程与方法。如何将山水画的传统之“流”(古代画史的大传统与20世纪的小传统)与生活之“源”(自然造化与江山新景)相贯通,便成为新中国成立初期山水画家面临的困境与问题,同时也为他们提供了革新的契机。

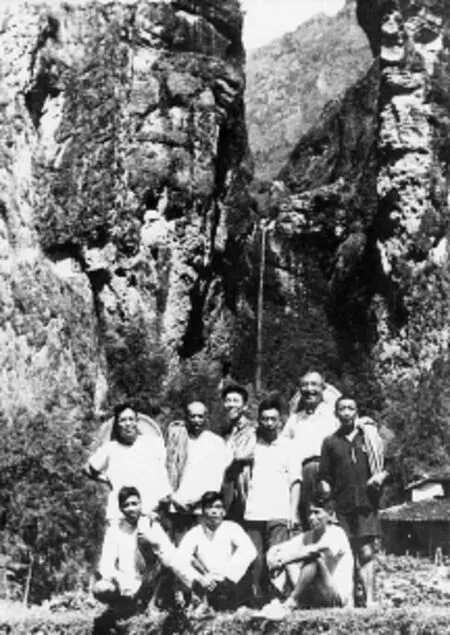

1956年冬,李可染、陈大羽、黄润华在写生途中

1956年夏,李可染、黄润华、陈大羽等画家在写生途中

1954年,时年47岁的李可染与张仃、罗铭赴江南写生三个月。李可染镌“可贵者胆”“所要者魂”两方印章自励,他自释“胆”者是敢于突破传统中的陈腐框框,“魂”者是创作具有时代精神的意境,这两句印语也成为李可染对待艺术和人生的座右铭。1956年,李可染进行了一次行程数万里的写生,他在自述中写道:“这次写生,时间长达七八个月之久,遍历太湖、杭州、绍兴、雁荡山、黄山、岳麓山、韶山、三峡、重庆……”后来,他愈发认识到这次写生的重要意义:“没有1956年,就没有后来的作品。”通过这次写生,李可染的山水画创作从“对景写生”发展到了“对景创作”,也实现了从追求“写实写境”到“写意造境”的跨越升华。这一阶段李可染强调山水画创作遵循“从无到有”,再“从有到无”的过程,即由简单到丰富,再由画面的丰富回归于画面的统一之中。这种倾向,在50年代赵望云山水画水墨语言的转变上也可见一斑,他以笔枯墨润的个性语汇,在表现西北山川、土地、林木的浑厚时,用笔直接蘸濡墨、水、色,既不完全调和,又有恰到好处的渗融。

20世纪五六十年代山水画的大规模写生活动,在一定程度上带动了中国现当代山水画形态的发展,也塑造了如李可染、傅抱石、关山月、陆俨少、赵望云、石鲁等一批卓有成就的山水画家。这一时期的新山水画,首先在创作方法论层面浓缩式地呈现了对景写生与中国传统山水画“目识心记”“迁想妙得”“游观”的创作方式的抵牾,并由此启导了中国现代山水画的风格整合。其次,“长卷”形制的叙事性与经典性,连同全景式的现实主义人物山水长卷及大场景人物群像的处理手法,及其以真诚的态度面对社会新象的回应与表现,都对当下主题性中国画创作具有参照启示作用。

写生的实践,对于起初“旧瓶装新酒”“旧的也不像,新的也不够,不但没有进步,反是退步了”的现象起到了一定的弥合与规避作用。正如徐燕荪对于北京山水画家写生活动的评价:“在这次写生中,能打破从前的路数,不再主观地拿着习见的荆(浩)、关(仝)、马(远)、夏(圭)的成法去找与它相合的客观现景,而美其名为‘与古相合’,而是面对现实中提炼出来,因此他们的作品,也就和以前有所不同了。”5亦如1961年老舍在看了北京中国画院主办的“迎春画展”后撰文所言:“几年前已经有人把汽车、火车、拖拉机等画入山水里。可是,那时候的作品似乎还只是抄写一些新的形象,一览无余,诗情画意略嫌不足。”这一方面暗示出山水画的时代新变很大程度上是通过大量写生得以实现的,另一方面也指出了50年代新山水画的一些创作本体的问题与时代局限,这种样式的雷同与新的程式化趋向,正是“他律”压倒“自律”、时代风貌覆盖个人风格的具体显现。而20世纪50年代的新山水画写生,从起初的“新瓶旧酒”“夹生饭”之憾走向相对成熟自然,在很大程度上,正是写生有效地解决了新山水画中出现的新事物、新题材与传统审美趣味之间的抵牾,使山水画增益了“即景”的内容,从而成功转换了画面的时态与语态,更增益了鲜活的时代性、人民性与现实性。

注释:

1.邱石冥:《关于国画创作接受遗产的意见》,《美术》1955年第1期。

2.徐燕荪:《对讨论国画创作接受遗产问题的我见》,《美术》1955年第2期。

3.秦仲文:《国画创作问题的商讨》,《美术》1955年第4期。

4.《绘画界的大喜讯——北京中国画院成立》,《美术》1957年第6期。

5.徐燕荪:《北京国画家山水写生活动》,《美术》1954年第7期。