民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪的特点、成因及对策

——基于对C市非法吸收公众存款案件的实证研究

杨辉刚 钟会兵

(四川省崇州市人民检察院 四川崇州 611230)

·法学研究·

民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪的特点、成因及对策

——基于对C市非法吸收公众存款案件的实证研究

杨辉刚 钟会兵

(四川省崇州市人民检察院 四川崇州 611230)

近年来,非法吸收公众存款案件有愈演愈烈的趋势,其涉案金额之巨、影响及波及面之广、引发的社会问题之严重令人深思。笔者结合C市近两年来所办理的非法吸收公众存款案件,对民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪进行剖析,探究不同社会经济条件下民间借贷异化为非法吸收公众存款罪的特点及成因,并从建立多元化民间金融市场、健全金融市场监管机制、完善法律法规等方面入手,为防范和减少此类案件的发生提出了相应的对策建议。

民间借贷;非法吸收公众存款犯罪;金融市场监管

近几年来,非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升,在此类案件中,犯罪嫌疑人大都以民间借贷为名,通过包装在短时间内聚集大量资金。犯罪嫌疑人为支付高昂的利息不得不向更多人借贷来继续维持资金周转,雪球越滚越大,最终导致利息都无力支付,其建造的“财富大厦”瞬间崩塌。非法吸收公众存款犯罪严重危害我国的金融秩序、损害投资人的经济利益,并极易引发群体性上访,扰乱国家机关正常的办公秩序,成为影响当前社会稳定的重要因素和重大隐患。

本文以西部某省会城市2014年—2015年公安机关所办理的非法吸收公众存款案件为样本进行研究,分析非法吸收公众存款类案件特点及成因,并为防范和减少此类案件的发生提供有益的参考。

一、样本选取及研究方法

本文所选取的S省C市为西部某省会城市、副省级城市,下辖20个区市县,2015年底总人口1465.8万人,地区生产总值11202.6亿元,居副省级城市第三位。该市以主城区为中心,初步形成一、二、三圈层经济社会发展格局。其中一圈层为城市中心地带,包含六个区,人口稠密,商业、金融、服务业高度密集,经济发展主要以第三产业为主;第二圈层为城市近郊地带,包含六个区市县,居民点密集度较低,大型的工业企业较多,经济发展以第二产业为主;第三圈层为城市远郊地带,包含八个区市县,人口密度低,工业化程度较低,第一产业比重大。该市由中心城区到郊区社会经济结构的巨大反差,能够在一定程度上较为全面地反映出不同社会经济结构下非法吸收公众存款罪的犯罪特点。

笔者从该市公安机关获取了2014年1月—2015年12月各区、市、县非法吸收公众存款案件的统计表,初步统计该市两年内受理非法吸收公众存款案件489件,涉案金额244.86亿元。该统计表对每一起非法吸收公众存款案件的涉案金额、被害人人数、案情摘要、查封扣押赃款赃物等情况进行了详细登记。样本的精心选取和翔实的数据资料为本文的研究提供了良好的实证基础。

二、基本数据统计

2014年1月至2015年12月,C市公安机关共办理非法吸收公众存款案件489件,涉案金额达244.86亿人民币。其中2014年立案侦查253件,涉案金额132.20亿元; 2015年立案侦查236件,涉案金额112.66亿元,具体情况见表1:

表1 C市2014—2015年非法吸收公众存款案件基础统计表

三、民间借贷异化为非法吸收公众存款案件特点分析

(一)不同社会经济条件下非法吸收公众存款罪的共性特征

1.以合法形式掩饰非法目的,具有较强的隐蔽性和欺骗性

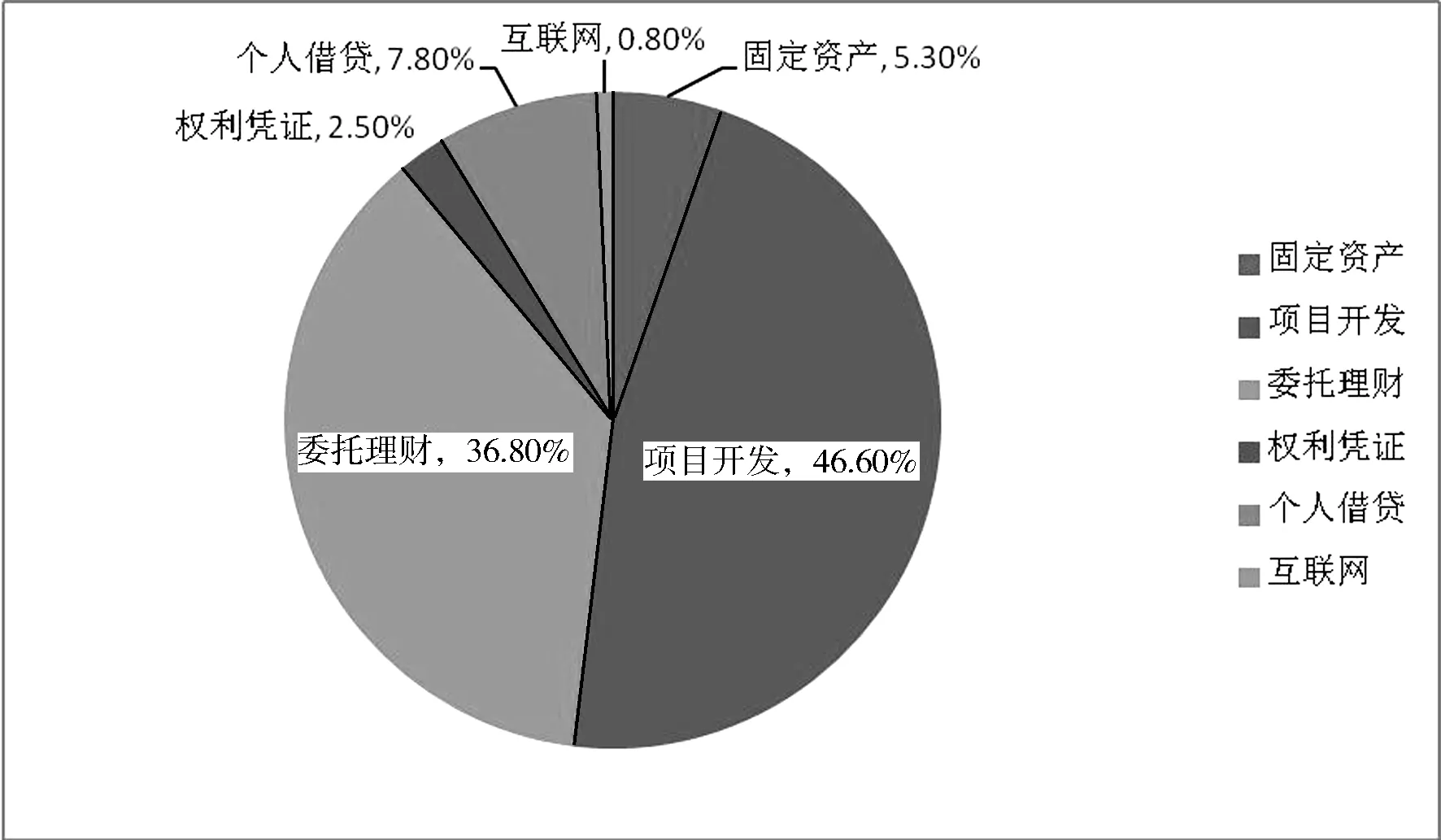

非法吸收公众存款的资金大都最终流向正常的生产经营生产领域,如投资固定资产、开办集团子公司等,还有一些借助开发农业项目、生态环保投资、基金管理、发行证券等名义非法集资。笔者对C市489件非法吸收公众存款案件的集资手段进行了统计,其中投资固定资产26件,开发项目228件,委托理财180件,发行股票、债券、投资基金等权利凭证12件,利用互联网“虚拟”产品4件,个人借贷38件。

图1 C市2014年1月—2015年12月非法吸收公众存

由图1可以看出委托理财和项目开发是犯罪分子进行非法吸收公众存款活动的主要手段。犯罪分子通常首先借用公司名义,工商执照、税务登记、司法公证样样俱全,以此为其非法集资活动披上合法的外衣,解除受害人的心理戒备;其次,通过网络、电视、传单等形式宣传其企业的商品好、规模大、效益好,在人们心中形成企业经营形势好、规模大的印象;再加上比银行更高的利息和更加便捷的手续的诱惑,彻底消除受害人的防范意识,大大加强了非法吸收公众存款的隐蔽性和欺骗性,使民众较容易陷入“民间的调剂银行”的陷阱,使得这些公司能够披着“民间借贷”的外衣聚集大量资金。

2.跨区域案件比例高、涉案资金难以追回,易引发群体性事件

在统计区间内,C市489件非法吸收公众存款案件中,跨区域案件就有162件,比例高达33.1%。在跨区域案件中,不仅存在跨区县案件,而且跨地区、跨省案件也占到相当大的比例。跨区域案件中犯罪嫌疑人往往在A地注册公司,在B地、C地等更多地方对公司项目进行包装后募集公众资金,公司注册地和非法集资地的分离导致了有关部门对公司监管难度大,客观上诱发了作案心理。由于“高息”的运作方式,“非法吸储”企业滚雪球式的投资前期高额返利,需要后期持续资金维持,资金运转非常脆弱,特别是在经济下行压力较大的形势下,该类企业本身应对风险的能力就弱,极易导致资金链断裂。当债权人纷纷请求清偿债务、企业经营出现异常时,才引起有关部门的注意。当公安机关介入调查时困难重重:一是此类犯罪一般发案较晚,特别是跨区域案件涉及地域广,证据收集较难,往往导致因证据不足或不充分而对犯罪数额认定较低;二是案发时犯罪分子多已转移了赃款,大量赃款去向难以查明,追赃困难,不仅被害人高额返利无法兑付,甚至连本金都无法追回。在统计区间内C市489件非法吸收公众存款案件中,已查明的涉案金额就高达244.86亿元,而公安机关立案后查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人资产只有18.23亿元,仅占涉案金额的7.4%。

受多重因素的影响,此类案件犯罪金额的认定较低、涉案赃款难以追回,极容易引起受害人不满。在没有其它索赔渠道的情况下,被害人往往集结到各级政府上访,寻求政府救济,或采取堵塞交通等方式给政府施加压力,容易出现越级访、告急访,引发群体性事件,影响社会和谐稳定。

3.受害人众多并以中老年人为主,“资金掮客”发挥重要作用

与其它犯罪相比,非法吸收公众存款案件的受害者人数众多,受害者少则几十人,多则成百上千人。据统计,2014年至2015年,C市公安机关受理非法吸收公众存款案件489件,受害人数高达80799人,平均每个非法吸收公众存款案件受害人达165人。此类案件在受害人众多的同时,受害的群体也相对广泛,包括离退休老人、下岗职工、农民、个体工商户、公务员、企事业单位职工和其他社会无业人员等社会各个阶层。且受害人年龄普遍偏大,多以中老年人为主。这部分人手中有些闲散资金,但又苦于找不到致富门路,很容易受到犯罪嫌疑人的欺骗和诱惑,有的甚至将用于养老的积蓄都用来投资。有些案件中先投资的受害人在先期得到一定的“利润回报”后积极向周围人宣传,带动了亲属朋友参与项目投资,引发蝴蝶效应,聚沙成塔,产生一定规模的受害人群。

在此类案件中“资金掮客”往往发挥重要作用,在高额返点回报的驱动下,中介人组建数级民间借贷关系网,形成由点到线、由线到面的辐射效应,在短时间内聚集大量资金。如该市办理的一起非法吸收公众存款案中,犯罪嫌疑人王某以公司开发养老、医疗项目为由与肖某合作,吸引有闲散资金的客户前来投资,并从客户投资款中抽取26%作为肖某的报酬。肖某又聘请向某某、朱某某等十余人作为经纪人向社会融资,从客户投资款中抽取15%~20%作为经纪人的报酬,而每个经纪人下面又有数人帮其拉存款,并从中抽取一定的数额作为回报,形成组织严密、架构成熟的三级融资网络。他们通过人对人、点对点的形式对外宣传,将投资者带至项目地参观考察,与投资者签订借款合同,在短短的一年半时间内就非法吸收四千多名被害人共计五亿多存款。

(二)不同社会经济形态下非法吸收公众存款犯罪差异化分析

美国“犯罪学之父”埃德温·H·萨瑟兰(Edwin H.Sutherland)在其著作《犯罪学原理》中指出,作为犯罪者社会生活前提的自然条件、人际交往条件、经济条件等都是犯罪的主要原因和根本原因[1]206-254。社会经济条件对犯罪有着重要的影响,在不同社会经济形态下,犯罪呈现出不同的特点。对于非法吸收公众存款罪这种经济犯罪而言,在不同的社会经济条件下存在明显的差异。

1.非法吸收公众存款犯罪多聚集于经济发达的中心区域

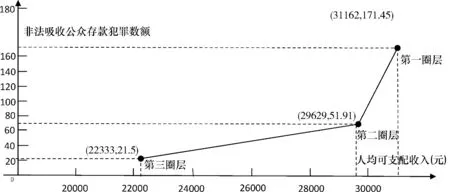

笔者从C市统计局网站获取了该市下辖的各区市县2013年人均可支配收入数据,将一圈层、二圈层、三圈层的人均可支配收入进行了统计,分别为31162元、29629元和22333元。人均可支配收入反映出一个地区居民收入水平和城市经济发展水平,为了发现人均可支配收入和非法吸收公众存款罪的关系,笔者以C市三个圈层人均可支配收入为横轴、非法吸收公众存款犯罪金额为纵轴,绘制了坐标图:

图2 C市三圈层2013年人均可支配收入

从图2可以看出,C市由市郊到市中心年人均可支配收入呈不断递增趋势,与此同时非法吸收公众存款犯罪的数额也呈增长趋势。由此可见,非法吸收公众存款犯罪与一个地区居民收入、地区经济发展水平呈正相关,一个地区经济发展水平高、居民收入高,则这个地区非法吸收公众存款犯罪就多。但是从三圈层到二圈层再到一圈层存在非法吸收公众存款犯罪增速明显加快的趋势。C市第二圈层的人均可支配收入比第三圈层多7296元,非法吸收公众存款仅比三圈层多31.41亿元,而第一圈层人均可支配收入仅比第二圈层多1533元,非法吸收公众存款案件的数额就比二圈层多119.54亿元。在三个圈层中,三圈层是C市的主要农业区,二圈层是C市的主要工业区,一圈层是C市的经济政治文化核心区。虽然二圈层的人均可支配收入远远超过三圈层的人均可支配收入,但是二、三圈层非法吸收公众存款犯罪发案的数量及涉案金额差距不大;反观一圈层与二圈层之间人均可支配收入非常接近,但是一、二圈层非法吸收公众存款犯罪的发案量和涉案金额却有非常大的差距。这反映出了非法集资犯罪具有向人口聚集度高、商业发达的城市核心区域聚集的特点。

2.不同经济形态下非法吸收公众存款手段存在明显差异

图3 三个圈层非法吸收公众存款手段对比图

笔者将各个圈层非法吸收公众存款犯罪手段占本地区非法吸收公众存款罪案件的比例绘制成折线图来进行对比。从图3可以看出,整体来说,在C市开发项目和委托理财是该地区非法吸收公众存款最常见的手段,这两种手段占所有非法吸收公众存款犯罪案件的80%,其次分别是个人借贷、固定资产投资、发放权利凭证和互联网借贷。然而,从一圈层向外延伸,开发项目、委托理财、固定资产、权利凭证、互联网借贷类非法吸收公众存款案件比例逐渐下降,而个人借贷类非法吸收公众存款案件所占的比例加大,且呈倍数增长。

这是因为,一圈层人口稠密、商业发展程度高,属于“陌生人社会”,人和人之间相互不认识、不信任,因此非法吸收公众存款犯罪分子往往通过包装各种项目,营造出经济效益好、投资回报率高的假象来解除公众的不信任和戒备心理,通过开设营业厅向完全不相识的不特定公众吸收存款,此类犯罪中往往借贷、抵押担保等手续齐全、财务账目规范。而从二圈层到三圈层,逐渐向工业区和农业区过渡,受着人口和地域的限制,“陌生人社会”逐渐转为“熟人社会”。在“熟人社会”下,人和人之间往往存在千丝万缕的关系,非法吸收公众存款犯罪人员就借助这种庞大的人际关系网,向周围的不特定人员通过口口相传的方式吸收公众存款,而被害人由于和犯罪人员存在某种关系、对犯罪嫌疑人的情况较为知晓,被害人基于对犯罪嫌疑人个人的信任而将资金借给犯罪嫌疑人,此类犯罪往往借贷手续不规范、有的甚至缺乏相关的借款合同,导致公安机关取证困难。

3.不同地域之间追赃比例存在明显差异

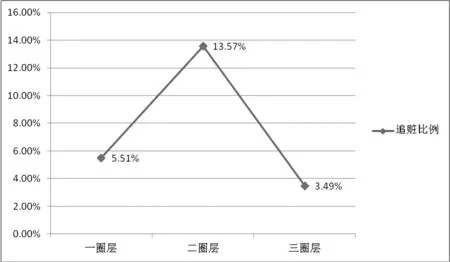

图4 C市三圈层查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人资产比例

查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人资产占犯罪金额的比例大小可以反映出能够为被害人挽损的多少。司法机关追回的赃款赃物越多,被害人在法院判决后能获得的赔偿就越多,因犯罪所受的损失就越小;相反,司法机关追回的赃款赃物越少,被害人在法院判决后能够获得的赔偿就越少,因犯罪所遭受的损失就越大。从图4可以看出,C市查封、扣押、冻结非法吸收公众存款犯罪嫌疑人资产呈“倒V”走势,追赃比例最高的是二圈层,达到13.57%,其次是一圈层,比例最低的是三圈层,仅有3.49%,只有二圈层的1/4。

追赃比例的多少,与地区经济形态、非法吸收公众存款的手段以及特点密切相关。C市二圈层工业企业发达,犯罪嫌疑人往往通过吸收公众存款为企业融资,案发后公安机关往往能够通过查封、扣押犯罪嫌疑人的企业、银行存款等来减少被害人的损失。一圈层的非法吸收公众存款案件以跨省、跨区域案件居多,犯罪嫌疑人长距离、多区域进行非法吸收公众存款活动,其转移、隐匿资产等能力较强,公安机关不易掌握其真实的资产状况,所以追赃比例比二圈层低。三圈层非法吸收公众存款犯罪案件中个人借贷的比例最高,这种基于熟人之间相互信任的借贷看似最为保险,但实际上风险是最大的。犯罪嫌疑人可以通过各种手段表现出自己资金雄厚、偿还能力强来迷惑被害人;被害人表面上对犯罪嫌疑人的资产状况较为熟悉,但是缺乏必要的查清嫌疑人资产状况的手段,再加上“熟人社会”的信任关系,更是放松了警惕,这就给了犯罪嫌疑人可乘之机。以公司、企业的名义向外借贷,最终可以通过拍卖企业资产来弥补被害人损失,而个人借贷中一旦嫌疑人资金链断裂即意味着“个人破产”,几乎没有任何资产来赔偿被害人。

四、民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪的成因

(一)企业融资需求活跃,金融服务受限

工信部数据显示,截至2015年4月,全国中小企业数量已达6666万户,其数量和规模已占全国企业总数的99%。《2015年中小企业贷款市场现状调查与未来发展前景趋势报告》中指出,规模以下的小企业90%没有与金融机构发生任何借贷关系,小微企业95%也没有与金融机构发生任何借贷关系。虽然在我国50%的税收、60%的国内生产总值、70%的发明专利、80%的就业岗位,都是由中小企业提供的[2],但是有数据显示银行对中小企业信贷满足率只有20%[3]。资金是企业的血液,当市场主体很难从正当的渠道获取资金支持,而民间借贷又无法满足其金额要求时,他们就只能通过高额利息的方式直接向社会公开募集资金,陷入资金使用的恶性循环。

我国目前的金融信贷体系是以五大国有商业银行为主体的信贷体系,中小型银行和其他信贷机构所占份额较小。而国内企业想要通过正常渠道获得融资,只有上市或者信贷两种途径。上市门槛高,中小企业普遍不具有相应能力。同样,中小企业要想获得银行贷款同样不容易:从银行方面来讲,信贷有较高的准入门槛,需要资产抵押,有严格的审查手续和较长的审核时间,中小企业资产薄弱与信贷需求量大、短期性流动资金与较长审查时间之间形成天然的矛盾;从中小企业方面来讲,财务制度不健全、信息透明度低,使得银行难以对其信用状况作出准确的评估,这些因素造成了中小企业普遍资信不高,难以从银行获取贷款。特别在金融危机爆发之后,央行开始采取紧缩型货币政策,银行的放贷能力下降,银行从贷款成本和获取稳健收益角度考虑,对国企和民营企业容易形成差异化对待,银行必定会抓大放小,把有限的贷款发放给国有企业。在这三种因素的推动下,中小企业不得不把目光转向资金量巨大的民间闲散资本,通过民间借贷在无需或者少量抵押的情况下就能及时快捷地获取大量资金。

(二)民间资金无法流向多元化投资渠道,导致民资游离

随着我国经济的持续增长,城乡居民可支配收入不断增加,大量民众需要通过投资来实现资产保值增值,与民众极高的投资意愿形成鲜明对比的是可供民众选择的投资范围较小,民众无法通过投资收益水平、风险偏好、投资偏好选择多种投资工具,难以通过多元化的投资渠道分散投资风险,并获得较为稳定的投资回报。

在我国,居民资金所能够流向的正规投资渠道都有各自的局限性:传统的银行储蓄方式虽然安全,但利率低,在通货膨胀的情况下收益往往出现“负增长”;国债的收益虽然高于储蓄,但是目前国债的发行量和发行种类远远不能够满足民众的需要;股票、债券、基金等此类投资虽然回报率较高,但是风险相对较大,尤其是股票瞬息万变,很多居民不愿意接受此类金融工具。囿于各种正规投资渠道的局限性,民间游资迫切寻求一种既有高收益又可以稳定保值的投资方式。民间借贷的利率普遍高于商业银行的利率,其风险却低于证券投资,一部分追求高收益的民资便涌向了民间借贷,为一些公司和个人非法吸收公众存款提供了土壤。与此同时,一些公司在“合法外衣”的掩盖下,为解决资金不足的问题,不择手段地筹措资金,疯狂地在民间以高额利息诱骗群众投资,极大地刺激了群众即投资即收益的愿望,于是大量的民间闲散资金进入了企业融资渠道,所筹集的资金大多用于风险较大的投资项目或在资本市场空转,极大地增加了投资的风险。在高额利息的诱惑下、在逐利心理的支配下,民众不顾民间借贷是否规范、监管制度是否健全,忽视了投资的风险,将闲散资金通过民间借贷进入企业融资渠道。在某种程度上来讲,正是非法集资者对资金的“渴望”以及广大投资者的逐利心理,使双方构成了鲜明的“合作关系”,使得民间借贷走向不规范化、非法化。

(三)民间借贷特点所致

一是民间借贷管理不规范,费用畸高。目前我国民间借贷利率和综合管理费用较高,甚至出现高利贷的情形,而企业一旦跨出民间借贷的第一步,便会陷入恶性循环,在高额利息的压力下,企业需要不断以新款还旧账的方式来维持资金链条,从而使得正常的生产经营秩序被打乱,企业财富神话随时可能破灭。如在一起非法吸收公众存款犯罪案件中,犯罪嫌疑人非法吸收公众存款4亿多元,而真正用来投资项目、用于公司运转的资金仅有1.4亿,剩下的两亿多全部用来支付经纪人的佣金和投资者的利息,在高昂的融资成本压力下,犯罪嫌疑人不得不通过扩大融资规模来维持资金链条,使得资金缺口越来越大,最终导致了案发。二是民间借贷重个人信用、轻规范手续,更缺乏必要的公证和担保[4],在没有必要的担保的情况下,一旦资金链条出现问题,民众的投资安全就难以得到保障。三是民间借贷没有对象、地域的限制,尤其是在互联网金融如火如荼的今天,犯罪分子套用创新概念,假借P2P网贷平台广范围、远距离地从事借贷行为,使得民间借贷被异化为非法吸收公众存款的情况下,危害后果不能在短时间内凸显,客观上诱发了作案心理。

(四)民间借贷缺少相应监管机制

最低公司注册资本下调,公司设立标准降低,社会上各种公司鱼龙混杂,良莠不齐,以各种新名目、新花样出现的非法吸收公众存款,加剧了民间融资的不规范性,使得民间融资演变成非法集资的可能性加大。工商管理等相关部门对公司、企业及其法人代表的监管力度不够,没有对企业的经营状况及脱离生产、以自用为目的的“民间借贷”实施有效地监督。特别是一些“知名企业”,受地方保护主义的影响,当地相关部门更是怠于对其实施监管。

同时,民间借贷行为亦缺少相应的监管机制,导致民间资金操作毫无规范可言。首先,民间借贷法律地位模糊。在我国民间借贷长期存在,随着经济社会的发展,民间借贷已经发展成为最普遍的民事法律行为,但是由于一直没有法律规定明确其定义和地位,导致民间借贷缺乏有效的法律保障。其次,民间借贷缺乏完整的监管体系。2007年2月,国务院批准成立处置非法集资部际联席会议,但是部际联席会议为国务院非常设机构,各行政部门分工负责非法集资监管,往往出现都管都不管的局面,形成了民间借贷监管的真空地带。在民间借贷缺乏监管主体的情况下,监管对象没有明确化,监管方式和监管责任更无从谈起,在监管机制不健全的情况下很容易导致民间借贷行为发生异化。

五、防范民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪之出路

(一)建立多元化民间金融市场,推动民间借贷阳光化、规范化

基于民间借贷自身所具有的服务便捷、灵活的特点,其在服务社会经济发展特别是中小企业成长的过程中发挥着不可替代的作用。在未来,通过建立多元化民间借贷金融市场,逐步将民间借贷从“地下”引到“地上”,使其成为我国金融市场重要组成部分,与正规金融一起共同服务于实体经济发展。

随着实体经济对资金需求日趋多元化,民间金融将以丰富的载体形式进行投融资活动。一是鼓励民间资本设立或者参与小额贷款公司和担保公司、村镇银行投资,促进普惠金融发展壮大,为中小民营企业短期小额流动性资金需求提供便捷高效的融资服务;二是鼓励企业通过短期融资券、中期票据、资产支持票据等方式发行非金融企业债务融资工具,支持符合条件的企业上市,提高企业直接融资比重,发挥资本市场对推动实体经济发展的重要作用;三是发挥民间资本在“大众创新、万众创业”过程中的积极作用,支持民间资本设立创投基金、产投基金、风险投资等多层次股权投资体系充实民间借贷市场,对创新型、创业型、科技型企业提供投融资服务;四是大力发展区域性企业债券市场,利用票据、债券等新兴融资工具,支持中小企业实现债权融资,进一步盘活存量社会资产,降低中小企业负债率;五是引导民间资本积极参与基金、银行等机构改制和重组,保证民间资金的安全和取得稳步收益[5];向民间资本进一步开放铁路、公路、地铁等公共基础设施领域投资,推广PPP (Public-Private-Partnerships)融资模式,在降低政府负债率的基础上激发民间资本活力,发挥其在公共服务领域的重要作用。通过以上方式建立多元化民间金融市场,畅通中小企业融资、民间资本投资渠道,降低民间融资成本,进一步压缩高利贷活动和非法集资、地下钱庄、非法证券等非法金融活动的生存空间。

(二)完善法律法规,健全资本市场监管机制

目前我国有关民间借贷的法律条文仅散见于《民法通则》《合同法》、最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》和《关于如何认定公民和企业之间借贷行为效力问题的批复》等,而对于非法吸收公众存款罪的内涵外延,从学界到司法实务界都未取得一致性意见,直接导致了民间借贷和非法吸收公众存款罪之间的界限模糊不清、刑法打击面过大等问题。所以防范民间借贷异化、规范借贷民事法律行为,完善相关法律规定是极其必要的。同时,完善的法律能够使非法吸收公众存款罪具有更强的操作性[6]。2013年11月22日,中国首部民间借贷地方性法规《温州民间融资管理条例》获通过,该条例及《实施细则》于2014年3月1日正式实施[7]。该条例的颁布正式确立了民间借贷的合法性地位,在立法层面对民间借贷规范化管理、法治化建设进行了有益探索。但是民间金融的复杂性和地域的差异性远非一个地方性法规所能解决,因此必须从国家层面进行立法,对民间借贷进行规制。

“经济犯罪的发生和金融管理秩序的混乱、税收管理体制缺陷存在极大关系,……如果金融管理和税收管理的正常秩序没有建立,犯罪就不可避免,死刑也无济于事。”[8]建立一个良好的民间借贷管理机制对于规范民间借贷行为、防止民间借贷异化、遏制非法吸收公众存款犯罪的重要性不言而喻。具体而言应当从以下四个方面做好民间借贷监管工作:一是明确监管主体,成立由地方政府负主体责任,以地方金融办为主导,协调银监会、中国人民银行等金融监管部门相互配合的有层次、有分工的高效行政监管体系。二是建立民间金融市场准入制度,针对不同的民间融资行业确定不同的准入条件,严格规定其注册资本、经营场地、经营范围等,使各类产权清晰、财务制度比较健全、运营管理比较规范的民间金融机构依法创建新型民间金融组织。三是对民间金融组织实施动态监管,严格监管民间金融组织的融资行为,防止其出现超范围进行融资、设立资金池、自融自用等非法集资行为。四是建立多层次责任追究体系,对运转不灵、信用等级低的民间金融机构进行公示、限期整改,整改不合格的通过破产等程序使其退出市场,实现优胜劣汰;对于超范围融资、设立资金池等非法集资行为通过吊销营业执照、罚款等行政手段进行规制;对于利用民间金融牌照进行非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动的民间金融组织,则用刑法从严追究其刑事责任。

(三)司法、行政相互配合严格履职,共同维护民间金融市场稳定

各级司法机关在办理民间借贷和非法吸收公众存款案件时,要严格将正常的民间借贷与非法吸收公众存款区分开来,严把立案、审理关,既要防止非法吸收公众存款案件在“民间借贷”的掩盖下被当作民事案件,造成刑事打击不力的局面;又要防止将正常的民间借贷纠纷“升格”为非法集资类刑事案件,产生刑事打击面过大的问题。各级法院要注重提升打击新型涉众型经济犯罪和处理涉众型经济纠纷的水平和能力,加强对投资者法律权益的司法保护。在办理涉众型民间借贷案件时,注重对投资者合法权益的保护,通过“失信者黑名单”制度,对失信者进行惩戒,营造诚信有序的借贷市场氛围。在审理非法吸收公众存款案件时,要坚持惩办与教育相结合,严格贯彻宽严相济的刑事政策,依法准确定罪量刑,突出刑罚的经济制裁功能,增加犯罪分子的犯罪成本、剥夺其再犯能力。工商、公安、检察院、法院、审计、银监等部门建立信息共享和部门联动机制,掌握公司、企业的经营动态,实现信息共享,及时移送非法吸收公众存款犯罪的案件线索,强化部门联动,依法打击犯罪。

(四)引导群众正确从事借贷活动,增强风险防范意识

要因地制宜,对不同地区非法吸收公众存款犯罪的不同特点,有针对性地加强法制宣传和金融知识教育。对于经济高度发达地区要侧重于引导民众选择正规的渠道进行投资理财,对于经济欠发达地区则要提升民众对以个人借贷为名进行非法集资犯罪的识别力。要充分利用各种新闻媒体广泛宣传国家的经济政策、法律法规,对非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪的危害性进行重点宣传,及时宣传司法机关打击犯罪取得的成果,揭露这些犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质,震慑违法犯罪分子,大力营造震慑犯罪、教育群众的浓厚氛围。加强金融知识教育,加强对民间资本的引导,向民众介绍有关民间金融知识、法律和政策规定,使广大民众在法律上、政策上全面了解民间融资,扩展投资渠道,理性作出投资行为。

[1] Sutherland E.H..PrinciplesofCriminology[M].Philadelphia:J.B.Lippincott Company,1947.

[2] 全国小微企业6666万 2015年发展关键词:减负[EB/OL].[2016-07-10].http://finance.cnr.cn/gundong/20150420/t20150420_518353599.shtml.

[3] 洪琦.中小企业信贷满足率只有20%[EB/OL].[2016-07-10].http://finance.sina.com.cn/hy/20141127/114620936525.shtml.

[4] 周光富,杨辉刚,肖潇.民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪调研分析[J].四川民族学院学报,2012(1).

[5] 王雅琼.民间借贷异化原因与治理研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2014.

[6] 袁爱华.民间融资合法化趋势下的非法吸收公众存款罪的立法完善[J].云南大学学报(法学版),2010(1).

[7] 欧阳稷,李清明,王熙程.民间借贷与非法吸收公众存款罪的界定[J].法制博览,2015(15).

[8] 陈兴良.刑事政策视野中的刑罚权结构调整[J].法学研究,1998(6).

[责任编辑 刘 瑜]

From Private Loans to Illegal Collections of Public Deposits:Characteristics,Causes and Countermeasures—An Empirical Study Based on the Cases on Illegal Collections of Public Deposits in C City

YANG Hui-gang ZHONG Hui-bing

(People’sProcuratorateofChongzhouCity,SichuanProvince,Chongzhou,Sichuan, 611230,China)

In recent years, the trend of cases on illegal collections of public deposits has been worsening, considered thought-provoking for its connection with huge amounts of money involved, widespread influences and social problems set off. Focusing on the cases on illegal collections of public deposits handled in C city over the last two years, the author analyses the dissimilation from private loans to illegal collections of public deposits and inquiries into the characteristics of and causes for the dissimilation under different social politics and economy. Moreover, the author will start from building diversified private financial markets, improving the supervision mechanism of financial markets and completing laws and regulations and put forward some corresponding countermeasures and suggestions for preventing and reducing such cases as possible.

private loans; illegal collections of public deposits; supervision of financial markets

2016-09-01

杨辉刚(1976—),男,四川省崇州市人民检察院党组成员、政治处主任,成都市检察业务专家,研究方向:刑法与刑事诉讼法。

DF623

A

1672-8505(2016)06-0068-07